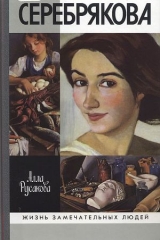

Текст книги "Зинаида Серебрякова"

Автор книги: Алла Русакова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)

Итак, когда произошла революция, мы сначала переехали на хутор, так как дом нечем было топить, а потом крестьяне нас предупредили, что надо уехать, потому что, если мы останемся в имении, нас всех перережут. Мы перебрались в Харьков, где мама сняла маленькую квартиру; окна выходили в такой зеленый, с множеством деревьев двор – мне недавно прислали фотографию дома, где мы жили, и даже нашего окна. Но я тогда была еще очень маленькой – я родилась в июне тринадцатого года. Я младшая в семье, у меня были старшая сестра и два старших брата – Евгений и Александр. Александр стал художником – здесь, в Париже, а Евгений архитектором – там, в России. Он много строил: у меня есть переписка, фотографии.

В двадцатые годы всем русским художникам пришлось решать, что им делать, как жить дальше. Многие стали уезжать за границу. Александр Бенуа с семьей уехал, его старший брат Альберт тоже уехал. (Альберт замечательный художник; он был таким прекрасным акварелистом, что даже сам Государь приходил смотреть, как он работает; мой брат у него учился. Альберт, как и Александр Бенуа, был, кроме того, театральным художником-постановщиком [196].) Очень многие уехали, и мама не знала, что ей делать. Денег не было – папа умер в девятнадцатом году, очень рано.

– От чего же он умер совсем молодым?

– Он был на изысканиях в Сибири и после революции вернулся в Москву, где большевики его посадили в Бутырку. Когда его освободили, он хотел поскорее вернуться к семье и вынужден был ехать в жутких условиях: хотя по своему положению он имел право на билет первого класса, он взял тот, какой ему дали. А тогда свирепствовала страшная эпидемия тифа. И, очевидно, в тесноте вагона он заразился тифом и умер через несколько дней в Харькове на руках у мамы. Там, в Харькове, он и похоронен. Мама осталась одна с четырьмя детьми и матерью. Что было делать? Мы знали, что наша квартира на Первой линии в Петербурге разграблена, но мама все равно решила ехать туда, в наше гнездо. Когда приехали, оказалось, что нашей квартиры уже не существует, но был дом Бенуа на улице Глинки – там устроили какие-то конторы, которые выехали. Бенуа – Александр и Альберт – продолжали жить в этом доме, но освободилась бывшая квартира дедушки в бельэтаже, и мы смогли туда въехать. Эту квартиру тоже разграбили, но она была большая, во много комнат, и туда поселили и других людей, имевших отношение к искусству. Там жили художник Дмитрий Бушен и искусствовед Эрнст – они служили в Эрмитаже. Мамин брат Николай жил в квартире при Русском музее – он служил там. Но все было разорено, и Бенуа двинулись за границу. Мама с ними переписывалась и через некоторое время тоже поехала в Париж.

В молодости она бывала в Париже, он ей был знаком, но как здесь жить? Она сняла маленькую темную комнатку в отеле в Латинском квартале. А как рисовать? Сначала не было даже красок. Приглашать к себе людей она не могла – темно, писать невозможно, так что нужно было ходить работать к заказчикам. Денег не было – все деньги она посылала семье, приходилось кормить пять человек: меня, двоих моих братьев, сестру и бабушку. И еще Евгений Лансере немножко помогал бабушке, своей матери. Мама поехала одна, надеясь, что можно будет заработать портретами – все-таки большая русская колония, – а потом постепенно выписать семью. Она делала портреты людей из высшего общества; у меня даже фотографии не всех работ имеются – мама тогда не снимала. Первым – в 1925 году – она выписала брата Александра, который был еще очень молодым, но уже хорошо рисовал. И он здесь стал художником. Когда Николай Бенуа делал декорации для Парижской оперы, брат ему помогал. Они работали в оперных мастерских, которые располагались в старых амбарах на Porte de Clichy,и Николай учил его делать макеты и писать задники: сначала пишется линия горизонта, затем выстраивается перспектива. Потом Николай уехал в Италию, где стал главным художником La Scala,а брат начал работать для кино, куда его пригласил П. Н. Шильдкнехт (впоследствии он издавал в Мадриде художественный журнал, где подписывал свои статьи «Эскудеро»). В кино тогда работало много русских художников и архитекторов – между прочим, для немого черно-белого кинематографа декорации часто не строились, а писались. Брат делал макеты, писал задние планы, перспективы того, что видно через открытые окна и двери. Ему приходилось писать и экзотические мексиканские пейзажи, и Китай, а для фильма Les bateliers de la Volgaс Шаляпиным – Волгу. Этот фильм снимался в Жиронде: там равнинные пейзажи и плоские берега реки Гаронны, и брат переделывал тамошние барки в волжские баржи.

Когда началась война, кино снимать перестали, и брат занимался прикладным искусством, например, делал рисунки для абажуров с видами городов – Парижа, Венеции, Нью-Йорка, – с изображениями старинных каравелл или цветов, оформлял витрины для русских магазинов, которых тогда было много. Больше полувека он проработал длямодных магазинов, сотрудничая с Trois Quartiers и Maison Delvaux.Сотрудничал и в русских изданиях, например шрифт заголовка «Русской мысли», парижской газеты, которая уже больше полувека выходит в Париже, – это его; а для Лифаря делал афиши. (После смерти Лифаря он, кстати, сменил его на посту председателя Общества сохранения русских культурных ценностей за рубежом.) Он также иллюстрировал книги, в том числе издания антикварной фирмы Maison Popoff.Впоследствии он сделал марку к тысячелетию Крещения Руси. Для выставок в Музее декоративного искусства брат делал очень красивые карты, например французских колониальных владений или древностей Латинской Америки. Но он писал и старый Париж, и его нисколько не трогало, когда зеваки останавливались и смотрели, как он работает. Некоторых кварталов, которые он писал, уже не существует – например, того, где теперь стоит Центр Помпиду. Он вообще был на все руки мастер, а главное, очень хороший художник, у меня имеется порядочное количество его работ. Какие-то из них хорошо бы послать в Россию, но здесь это более интересно – пусть здесь и хранят. Я думаю, это важно: сохранить память о семье художников. Я тоже рисовала – и рисую – и могла помогать брату. Моя специальность – миниатюра.

Мама, в сущности, была больным человеком – мало кому досталась такая тяжелая жизнь, как ей. Но она продолжала писать, – не только портреты, но и пейзажи.

– А в каком году Вы приехали?

– Я приехала только в двадцать восьмом.

– Только в двадцать восьмом… А как же проходила Ваша жизнь в России без мамы?

– Мы жили с бабушкой, очень ее любили. После того как я уехала, в России оставались еще мой брат, сестра и бабушка. В России у нас тоже была трудная жизнь. Бабушка была уже в почтенном возрасте, работать не могла… Хотя она тоже чудесно рисовала – вся семья рисовала… Мы по-прежнему жили в «доме Бенуа», в бельэтаже. Мою сестру поместили в балетную школу – полагали, что это лучше: там изучали французский язык, после школы выпускники получали возможность работать в театрах… А я младшая, и меня отдали в 47-ю советскую школу; я в нее ходила мимо очень красивого знаменитого здания – Новой Голландии. Французского языка там не было – изучали немецкий.

Мама решила выписать с помощью Красного Креста еще и меня, младшую дочку, – чтобы немного облегчить жизнь уже очень пожилой бабушке. Я ехала через Берлин – у нас там были родственники, Бенуа, которые меня встретили и посадили на парижский поезд. Когда я приехала, мама сняла маленькую квартиру в три комнаты – для себя, для меня и для брата Александра. Там было очень тесно, и потолок такой низкий, что нельзя даже как следует поставить мольберт. А мама к тому же любила писать большие вещи. Очень трудно было работать: мама работает, Шура работает, а тут еще я… Да и для заказчиков, тем более из высшего света, слишком далеко, окраина Парижа. Porte de Versaillesместо само по себе неплохое – там хорошие «буржуазные» дома, наша квартира находилась на шестом этаже, и из окон открывался прекрасный вид – окраины еще не были застроены, как теперь. Там жило много известных художников – не только русских, но и французских, и всевозможных других. Но все же это была окраина, а главное – очень тесно и невозможно рисовать: «нехудожественная квартира», так что мы сняли еще небольшую мастерскую в соседнем доме. А вскоре сняли мастерскую на Монмартре, где жило множество художников, на rue Blanche;там приходилось сначала проходить через двор, потом подниматься по непарадной лестнице; к тому же была только одна маленькая комнатка для брата, так что это тоже никуда не годилось. Но мама и там много работала – сама ходила ко всем своим именитым заказчикам…

Во время войны, в 1942 году, мы переехали уже сюда, на Монпарнас [197]– художник Сергей Иванов посоветовал нам снять освободившуюся мастерскую на третьем этаже этого дома, где жило много русских художников. Мы сейчас находимся уже в другой мастерской, – та была лучше, больше, а в этой много места занимает балкон. Здесь нас застала война. Я видела, как под окнами проходили войска. Но мы никуда не двинулись, остались здесь, в Париже. А что делать? И так сплошные мытарства…

– В войну, наверное, были свои трудности?

– Да, конечно. В войну все распределялось по карточкам, ничего нельзя было свободно купить. А главное, мы еще не были французами – многие люди, которые об этом не позаботились, надеясь вернуться в Россию, во время войны оказались без надежных бумаг. Хорошо хоть, что брата Шуру не забрали… А после войны мы получили французское гражданство, все трое.

Потом нам пришлось, чтобы не переезжать, купить здесь мастерскую и сейчас же продать ее en viager,то есть владелец покупает ее дешевле, но пользоваться ею сможет только после смерти старого хозяина, – и за счет этого выплатить за нее деньги. Ее купил француз, который не имеет никакого отношения к искусству, – просто решил выгодно вложить средства. Он надеялся, наверное, что я скоро умру и он сможет снова продать эту мастерскую – уже за большие деньги. Но я, как видите, пока живу, хотя мне уже скоро девяносто.

Мы жили здесь все вместе – мама, я и брат. Картины, которые вы здесь видите, развешаны еще мамой. Она умерла в шестьдесят седьмом году…

– Можно задать Вам странный вопрос? Я с детства знаю автопортреты Вашей мамы, и насколько можно судить, она была совершенно очаровательной женщиной. А вот какой у нее был характер – легкий?

– Да, очень легкий, но она была застенчива. И главным для нее была работа. Как и для всех нас. Чтобы сделать все то, что мы сделали, требовалось прежде всего очень хорошо уметь рисовать. Работы моего брата – это замечательные рисунки…

– А какова судьба Ваших сестры и брата, которые остались в России?

– Старшая сестра – она уже умерла – вышла замуж за театрального художника Валентина Николаева и жила в Москве. Она окончила балетное училище в Ленинграде, но не танцевала, а тоже стала театральной художницей, работала с Владимиром Васильевым. У нее двое сыновей: один из них рано умер, а второй, мой племянник Иван, – художник. Он недавно сюда приезжал, рисовал Париж… Сестра издала мамины письма, которые та писала в Россию. А старший брат Евгений стал, как я уже говорила, архитектором. Он жил в Петербурге и там недавно умер.

– Скажите, а когда после советской школы Вы приехали в Париж – Вам ведь было уже лет пятнадцать, – это было чем-то вроде шока?

– Шока? Нет – я ведь к маме приехала. Меня, правда, отдали в специальную школу, где обучали французскому языку и где учились одни иностранцы. Я там сидела рядом с одной англичанкой, с которой подружилась на всю жизнь. Она недавно умерла. Мы ездили с мамой и в Англию – у нее там были заказы, но главным образом в Бельгию, где заказов было больше. Там была большая выставка русского искусства, и, по рассказам, перед маминой картиной остановился король. Бельгийцы, наверное, подумали: раз король остановился… Один богатый бельгийский делец заказал маме портреты – свой и жены. Он жил в Брюгге, у него там был роскошный дом с садом. А потом он послал маму в Марокко, где у него были деловые интересы – он владел пальмовыми рощами. Он убедил маму, что ей надо поехать: «Там такие краски, такие интересные типы! Я вам оплачу дорогу». Мама поехала и написала много картин, которые до сих пор у нас хранятся. А лучшие вещи этот меценат взял себе – в Бельгии была выставка этих работ. И меня эти богатые люди приглашали к себе, я жила в их семье, рисовала… Я знаю Бельгию – Брюссель, Брюгге, Остенде… И брат мой тоже бывал в Бельгии и там рисовал. Брат – замечательный акварелист, Ротшильды выпустили альбом его работ, который называется Alexandre Sérebriakoff. Portraitiste d’intérieurs.A я ему помогала заканчивать вещи, чтобы он не тратил лишнего времени на физиономии Ротшильдов. Впрочем, меня они тоже знали как художницу.

– Никита Лобанов говорит, что Ваш брат нарисовал интерьеры чуть ли не всех важных домов Франции…

– Ну, это преувеличение. Но мы в этой среде работали и ее знали: президент фирмы Коти, семья герцога де Брисак…

– Как он начал писать интерьеры?

– Половцев, известный русский антиквар в Париже, рекомендовал брата Карлосу де Бестеги, с которым учился в Итоне. Карлос происходил из испанской семьи, имевшей богатые художественные коллекции, часть которых его дядя передал в Лувр. За три-четыре года до войны Карлос купил поместье и перестроил замок при участии русского архитектора Кремера, покончившего с собой вскоре после оккупации. Этот замок он украсил с большим вкусом, но и с невероятной роскошью – подлинными гобеленами, старинной мебелью, – и брат был приглашен зарисовать эти интерьеры. Поскольку он был не только прекрасным рисовальщиком, но и владел навыками архитектурной перспективы, получилось очень удачно.

– Года два назад это имение продавалось с аукциона – продажу устроил дом Sotheby’s; все ездили туда любоваться художественными сокровищами…

– Потом де Бестеги пригласил брата зарисовать интерьеры особняка своих родителей на Place des Invalides,который он получил в наследство. В 1951 году брат делал зарисовки бала в его венецианском особняке – Palazzo Labbiaс росписями Тьеполо, а фрески XVIII века на сюжет Fantômes de Veniseвосстановил по старинным гравюрам Сальвадор Дали. Бал был посвящен теме «Антоний и Клеопатра». Еще брат рисовал интерьеры в духе XVIII века в особняке в Нейи, принадлежавшем богатому чилийцу Артуру Лопесу Вильшау. Потом он был продан, и теперь там музей, а в холле стоит макет особняка, сделанный моим братом. Другой знаменитый особняк XVII века, который теперь принадлежит Ротшильдам, – это Hôtel Lambertна острове Сен-Луи в Париже, отделанный Лебреном.

– В нем живали и Вольтер, и Руссо…

– После революции в нем располагался винный склад, потом – больница, а с середины XIX века он принадлежал князьям Чарторыйским. Еще один интересный дом, который рисовал брат, – графов де Бомон на rue Masseranза площадью Инвалидов; после войны его купили Ротшильды, а сейчас там посольство Берега Слоновой Кости.

– Ростислав Добужинский мне рассказывал, что восстанавливал в этом особняке интерьеры. А Вашему брату приходилось жить в этих домах, чтобы писать свои акварели?

– Да, если это было не в Париже, нас с братом приглашали, и мы сколько-то времени там оставались. А когда мы с мамой ездили в Англию, она там писала портреты, а я рисовала Англию – но не Лондон, а богатые загородные поместья наших заказчиков. Какое-то время мы жили у нашей кузины: сестра нашей бабушки вышла за богатого англичанина Эдвардса, а это были их родственники, шерстяные фабриканты, и они заказали маме свои портреты. В Англии у нас еще есть родственники со стороны Бенуа, но это люди бедные. Таким образом, у нас были некие особые периоды жизни и работы – английский, бельгийский…

– А у кого учился Ваш брат? У мамы?

– Практически ни у кого. Ни у мамы, ни у кого. Никто из нас ни у кого не учился, и мама ни у кого не училась. Мы все рисуем с детства. Как только ребенок рождается, ему дают в руки карандаш – и он начинает рисовать.

И мама, и брат – настоящие художники, и они всегда старались делать настоящие вещи, а не то, что модно. Сейчас только новое искусство в чести. А ведь нет нового и старого искусства – есть только искусство.

1990–2002 Париж

(Русская мысль. Париж, 2003. 27 февраля—5 марта. Печатается полный вариант интервью, любезно предоставленный автором М. Б. Мейлахом)

Основные даты жизни и творчества З. Е. Серебряковой

1884, 28 ноября (10 декабря) – рождение в имении Нескучное Белгородского уезда Курской губернии (ныне – Харьковская область Украины) в семье скульптора Евгения Александровича Лансере и его жены Екатерины Николаевны (урожденной Бенуа) шестого ребенка – дочери Зинаиды.

1886, 23 марта– смерть отца от туберкулеза.

Осень– переезд в Петербург к родителям матери – академику архитектуры Николаю Леонтьевичу Бенуа и бабушке Камилле Альбертовне.

1887 – середина 1890-х– выезды на лето на дачу под Петербургом (в Петергоф, Ораниенбаум, Мартышкин) и в близлежащие местечки Финляндии. Начало занятия рисованием.

1893–1900– обучение в Коломенской женской гимназии.

1898, 15 января– открытие «Выставки русских и финляндских художников».

Конец года– выход в свет первого номера журнала «Мир искусства».

11 декабря– смерть деда Н. Л. Бенуа.

1899, лето– первое лето после смерти деда, целиком проведенное в имении Нескучное.

1901– поступление в Художественную школу М. К. Тенишевой; оставление ее после месяца учебы в связи с временным закрытием школы после ухода из нее И. Е. Репина.

1902– поездка Екатерины Николаевны с дочерьми Екатериной, Марией и Зинаидой в Италию на остров Капри; создание «каприйских» пейзажных этюдов.

1903, март– переезд в Рим, знакомство под руководством А. Н. Бенуа с искусством Античности и Возрождения.

Конец апреля– посещение на обратном пути в Вене Историкохудожественного музея и выставки Венского Сецессиона.

Лето– работа в Нескучном над акварельными и темперными пейзажами и зарисовками крестьян.

Осень– поступление в мастерскую О. Э. Браза (обучение в ней до 1905 года).

1905, весна– посещение организованной С. П. Дягилевым исторической выставки портретов в Таврическом дворце.

9 сентября– вступление в брак с Борисом Анатольевичем Серебряковым.

Ноябрь– отъезд с матерью в Париж для занятий в Академи де ля Гранд Шомьер.

Декабрь – приезд в Париж мужа, поступившего в парижскую Высшую школу дорог и мостов.

1906, начало года– обучение в Академии де ла Гранд Шомьер. Посещение Лувра, музея Люксембург, других музеев Франции, достопримечательностей Парижа.

Март– посещение в Берлине «Немецкой столетней выставки». Апрель – возвращение в Петербург.

26 мая– рождение в Нескучном старшего сына, названного в честь отца художницы Евгением.

Лето– в Нескучном много рисует и пишет темперой и маслом этюды крестьян («Деревенская девушка»).

1907, 7 сентября– рождение сына Александра.

1908– создание в Нескучном пейзажей, в том числе «Пахота», «Зеленя осенью», «Молодой фруктовый сад», «Яблоня», «Фруктовый сад в цвету», и портретов («Спящая Галя», «Портрет няни», «Крестьянская девушка»), этюдов «Шура спит», «Задумавшийся Шура», «Так заснул Бинька».

1909– работа над пейзажами, среди них «Табун лошадей». Написание портретов: «Портрет студента», «Молодуха».

Конец года– создание автопортрета «За туалетом».

1910, январь– впервые участие двумя работами («Автопортрет» 1905 года и «Портрет няни») в Выставке современных русских женских портретов в редакции журнала «Аполлон».

Февраль– участие в VII выставке картин Союза русских художников в Петербурге тринадцатью работами. Приобретение трех работ («Зеленя осенью», «Молодуха» и автопортрет «За туалетом») Третьяковской галереей.

Лето– создание портретов О. К. Лансере, Н. Г. и Г. И. Чулковых, М. Н. Бенуа, пейзажа «На лугу. Нескучное».

Декабрь– открытие в Петербурге художниками, бывшими «мирискусниками», вышедшими из Союза русских художников, выставки воссозданного объединения «Мир искусства».

1911, лето – осень– поездка в Крым (Гурзуф, Ялта). Создание в Нескучном портрета Е. К. Лансере, картины «Купальщица», автопортретов «Этюд девушки», «Пьеро», «Девушка в шарфе», картины «Перед грозой».

Декабрь– участие в выставке «Мира искусства» в Москве и избрание членом объединения.

1912, 22 января– рождение дочери Татьяны.

Лето– создание портретов (Е. Н. Лансере, «Кормилица с ребенком») и пейзажей «На лугу. Нескучное», «Перед грозой». Начало работы над первым вариантом картины «Баня».

Ноябрь– участие в выставке «Мира искусства» в Петербурге. Декабрь – пребывание в Царском Селе, создание пейзажей Царского Села и Павловска.

1913, 28 июня– рождение дочери Екатерины.

Лето– поездка в Симеиз (Крым), создание крымских пейзажей. Осень – окончание второго варианта картины «Баня», создание портрета мужа.

Ноябрь – декабрь– участие в выставке «Мир искусства» в Петербурге и Москве, где экспонируется «Баня».

1914, май – июнь– поездка в Северную Италию (Милан, Флоренция, Падуя, Венеция), с посещением по пути Берлина, Лейпцига (Международной выставки графики), Мюнхена; встреча в Швейцарии (Грион) с четой Чулковых. Создание этюдов Альп. Изучение в Италии живописи мастеров Возрождения.

Июль – сентябрь– работа над этюдами и первым вариантом «Жатвы» (уничтожен автором, сохранились фрагменты «Крестьяне. Обед», «Две крестьянские девушки»).

Конец года– групповой портрет детей «За обедом».

1915, лето– окончание второго (третьего?) варианта картины «Жатва».

Портреты и зарисовки раненых в госпитале, крестьян. Портрет брата, Е. Е. Лансере.

Ноябрь– участие в выставке этюдов, эскизов и рисунков «Мира искусства» в Петрограде. Экспонирована картина «Баня».

1916, декабрь– участие в выставке «Мира искусства» в Петрограде. Работа над эскизами панно для Казанского вокзала (одалиски «Турция», «Индия», «Япония», «Сиам»). Создание портретов-этюдов австрийских пленных.

1917, январь– выдвижение на звание академика Академии художеств. С. Р. Эрнст заканчивает монографию о творчестве Серебряковой (вышла в свет в 1922 году).

Весна – лето– работа над «Белением холста», над рисунками и эскизами к «Стрижке овец»; создание «Спящей крестьянки», эскизов картин «Диана и Актеон», «Нарцисс и нимфа Эхо», «Купание». Осень – окончание «Беления холста».

Декабрь– переезд в город Змиев.

1918– жизнь с матерью и детьми в Змиеве, затем в Харькове на временных квартирах, посещение наездами Нескучного.

1919, январь– поездка к мужу в Москву.

22 марта– смерть Б. А. Серебрякова от сыпного тифа в Харькове. Осень – имение Нескучное разрушено и разграблено.

Ноябрь– окончательное переселение с матерью и детьми в Харьков.

Конец года– создание картин «На террасе», «Карточный домик». Участие в «Первой выставке искусств Харьковского Совета рабочих депутатов» (картина «Жатва» приобретена Кишиневским музеем).

1920, январь – октябрь– работа художником в Археологическом музее при Харьковском университете. Создание портретов сотрудников музея Е. А. Никольской, Е. И. Финогеновой, Г. И. Тесленко, В. М. Дукельского, а также заказных портретов четы Басковых.

Декабрь– возвращение в Петроград.

1921, январь – март– жизнь с семьей в Петрограде на улице Лахтинской, затем на 1-й линии Васильевского острова.

Апрель– переезд в «дом Бенуа». Приобретение Обществом поощрения художеств ряда произведений художницы с последующей передачей их в Русский музей и Третьяковскую галерею. Работа над заказными и «свободными» портретами («Катя у кухонного стола»), автопортретами («Автопортрет в красном», «Автопортрет с дочерьми»).

1922, май – июнь– участие в выставке «Мира искусства» в Петрограде. Начало работы в Хореографическом училище и Мариинском театре над зарисовками артистических уборных, портретами балерин (Л. А. Ивановой, А. Д. Даниловой, Г. М. Баланчивадзе). Создание картины «Большие балерины», портрета А. А. Черкесовой-Бенуа с сыном, «Автопортрета в белой кофточке», пастельного портрета А. А. Ахматовой, натюрморта «Атрибуты искусства». 1923 – «Балетные» работы: «Девочки-сильфиды», портреты Е. Н. Гейденрейх; портреты дочерей «за хозяйством»: «Катя, чистящая яблоки», «Тата с овощами», «На кухне»; натюрморт «Селедка и лимон»; пейзажи Петрограда. Царского Села, Гатчины.

1924, январь– участие в выставке группы художников «Мира искусства». 8 марта – открытие в Нью-Йорке передвижной выставки ста русских художников в США, в которой участвует 14 работами (проданы «Натюрморт» и «Спящая девочка»).

Весна– создание «балетных» композиций, портретов жены директора Эрмитажа М. А. Тройницкой, дочерей, «Автопортрета с кистью».

24 августа– отъезд из СССР.

4 сентября– приезд в Париж.

Конец года– работа над портретами С. Н. Андрониковой, Г. Л. Гиршман, А. К. Бенуа, А. А. Черкесовой-Бенуа с сыном Татаном.

1925, весна– пребывание в Англии у двоюродной сестры H. Л. Устиновой.

Май – июнь– работа над заказными портретами.

Лето– приезд во Францию сына Александра. Переезд на лето вместе с сыном в Версаль, работа над этюдами в Версальском парке. Создание портрета сына.

1926, лето– поездки в Лондон к родственникам и в Бретань. Начало работы над портретами бретонских рыбаков и пейзажей Бретани. Портреты И. С. Волконской, С. С. Прокофьева, К. А. Сомова. Создание городского пейзажа «Вид из метро».

1927, 26 марта – 12 апреля– персональная выставка в галерее Ж. Шарпантье (представлены 52 произведения).

Июнь – август– приезд из Грузии в командировку Е. Е. Лансере. Писание заказных портретов.

1928, март– приезд в Париж дочери Кати.

Май – июнь– участие в выставке «Старое и новое русское искусство» во Дворце искусств в Брюсселе.

Лето– работа в Брюгге над портретами членов семьи барона Ж. А. де Броуэра. Работа в Кассисе на юге Франции.

Декабрь– начало шестинедельной поездки в Марокко. Работа в Марракеше над портретами, жанровыми сценами и пейзажами («Марокканец-водонос», «Три марокканки», «Девочка с барабаном», «Стены и башни Марракеша»).

1929, январь– завершение поездки в Марокко.

Начало года– персональная выставка (совместно с В. В. Лебедевым) в Выборгском Доме культуры в Ленинграде.

23 февраля – 8 марта– персональная выставка марокканских работ в галерее Бернхейма-младшего.

30 апреля – 14 мая– персональная выставка в галерее В. О. Гиршмана.

Лето– поездка в Италию и на юг Франции.

1930, январь – февраль– участие в выставке русского искусства в Берлине.

Лето– поездка на юг Франции, создание многочисленных пейзажей в Коллиуре и Ментоне.

18 декабря (по 5 января 1931) – персональная выставка в галерее Ж. Шарпантье (экспонировались 63 работы). Участие в выставке русского искусства в Белграде.

1931, март – апрель– участие в выставках портретов Французского объединения деятелей искусств.

Июль – август– поездка в Ниццу и Ментону («Корзина с виноградом на окне», «Торговка овощами»).

Ноябрь – декабрь– выставка (совместно с Д. Бушеном) в Антверпене и Брюсселе.

1932, конец февраля – март– поездка в Марокко (Фес, Сефру, Марракеш). Работа над портретами, пейзажами, бытовыми сценами(«Марокканец-юноша в синем», «Девочка в розовом», «Фонтан. Фес», «Улица Марракеша», «Сефру. Крыши города»).

Лето– поездка в Италию. Пейзажи Флоренции и Ассизи.

3–18 декабря– персональная выставка в галерее Ж. Шарпантье, статьи А. Н. Бенуа и К. Моклера.

Декабрь (по январь 1933) – участие в выставке «Русское искусство» в галерее «Ренессанс» в Париже. Участие в выставке «Русская живопись двух столетий» в Риге.

1933, 3 марта– смерть матери в Ленинграде.

Апрель– участие в выставке портретов Французского объединения деятелей искусств.

Лето– поездка в Швейцарию, на юг Франции (Ментона, Эстен). Переезд на улицу Бланш на Монмартре.

1934, апрель– участие в выставке портретов в Париже (Дом художников).

Июль – август– в Бретани (Пон-л’Аббе, Лескониль) работа над пейзажами, портретами кружевниц и рыбаков.

1935, весна– участие в выставке русского искусства в Лондоне.

Лето– поездка в Эстень (Овернь), создание натюрмортов с виноградом.

Конец года– подготовка к росписи холла виллы барона Ж. А. де Броуэра «Мануар дю Реле». Участие в выставке «Русское искусство XVIII–XX столетий» в Праге.

1936, в течение года– работа над панно для Мануар дю Реле.

Декабрь– поездка в Бельгию для «примерки» четырех панно в холле Мануара.

1937, апрель– поездка в Бельгию для сдачи панно и доработки карт, написанных сыном Александром.

Июнь– посещение советского павильона на Всемирной выставке в Париже.

Июнь – август– поездки в Бретань, на юг Франции (Пиренеи).

1938, 18 января – 1 февраля– персональная выставка в галерее Ж. Шарпантье в Париже.

Июнь – август– поездки в Англию и на Корсику (Кальви). Резкое ухудшение здоровья (невроз сердца). Поездка в Италию (Сан-Джиминьяно) по рекомендации врачей.

Декабрь– операция глаза.

1939, 6 мая– смерть К. А. Сомова.

Июль – начало августа– пребывание в Швейцарии (Женева, Адельбоден), работа над портретами и пейзажами.

3 сентября– вступление Франции во Вторую мировую войну. Переезд на улицу Кампань-Премьер.

1940, начало года– прекращение почтовой связи с родными в Советском Союзе.

14 июня– вступление немецких войск в Париж.

1941, 22 июня– нападение Германии на СССР.

Осень– участие тремя работами в Осеннем салоне.

В течение года– работа над портретами (С. П. Иванова, Б. Поповой), пейзажами Тюильри и Люксембургского сада, «Обнаженными».

1942– операция по поводу базедовой болезни. Смерть в тюрьме в Саратове брата H. Е. Лансере, арестованного в 1938 году. Создание портретов (А. Попова, графини Брюн де Сент-Ипполит и других).

1943– работа над портретами (И. Заколодкиной и др.), набросками Парижа.

1944, 25 августа– освобождение Парижа.

1946, 13 сентября– смерть в Москве брата Е. Е. Лансере.

Декабрь– возобновление переписки с родными.

1947–1948– поездки в Англию. Работа над заказными портретами и натюрмортами.

1949, август– поездка во французские провинции Овернь и Бургундию для работы над заказными портретами.

1950– создание портретов и натюрмортов.

1951, август– поездка А. Б. Серебрякова в Венецию. Написание портрета сына и автопортрета в маскарадном костюме. Начало постоянного экспонирования произведений на выставках из частных собраний и фондов музеев Москвы, Ленинграда и Киева.

1952– работа над портретами, «обнаженными», натюрмортами.

1953, лето– поездка в Англию, создание пейзажей. А. Н. Бенуа читает Серебряковой готовящиеся к печати в Лондоне «Мои воспоминания».

1954, май – июнь– девятидневная выставка работ (вместе с А. Б. и Е. Б. Серебряковыми) в мастерской на улице Кампань-Премьер. Лето – поездка в Швейцарию. Создание портрета княгини Э. Жан де Мерод.