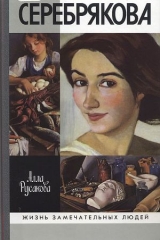

Текст книги "Зинаида Серебрякова"

Автор книги: Алла Русакова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)

Впрочем, «жизненной прозы» по-прежнему оставалось предостаточно. Так, в 1933 году пришлось в очередной раз менять жилье. «Вся эта зима у меня пропала начисто из-за неустанных поисков квартиры, – пишет Зинаида Евгеньевна брату Евгению, – наша нам дорога, и я думала найти дешевле и, главное, чтобы не быть всем вместе в одной комнате: характеры у всех нас нервные, озлобленные (кстати, в интервью, данном М. Мейлаху, Екатерина Борисовна подчеркивает, что у матери был «очень легкий характер». – А. Р.), и мы все друг другу мешаем». Это отнюдь не противоречило взаимной любви и преданности членов семьи Серебряковой; просто все трое должны были иметь возможность работать. Именно эта позиция была решающей при рассмотрении вариантов смены квартиры: «Увы, ничего не нашла лучшего, но все же решили переехать в другое ателье (где будет хотя меньше места и некоторого комфорта…), но которое мы сможем разделить на две половины: Шуре и мне с Катей» [125]. В квартире, нанятой на улице Бланш на Монмартре и запечатленной тогда же в двух пастелях Зинаиды Евгеньевны, Серебряковы прожили до переезда в 1939 году в дом 31 по улице Кампань-Премьер на Монпарнасе, построенный в 1911–1912 годах архитектором Андре Арфидсоном в стиле модерн. В этом здании, предназначенном специально для художников, Серебряковы первоначально снимали мастерскую на третьем этаже; но когда у дома появился новый владелец, предложивший им купить помещение, чего они не могли сделать, они переселились на последний, четвертый этаж. Там до сих пор живет Екатерина Борисовна Серебрякова. Недлинная улица Кампань-Премьер, соединяющая бульвары Монпарнас и Распайль, была в своем роде знаменитой: на ней постоянно селились художники, в том числе такие крупные, как А. Модильяни и Д. Кирико. А в маленьком отеле «Истрия», в двух шагах от обиталища Серебряковых, в двадцатых годах останавливался Маяковский во время своих наездов в Париж. В самом же доме 31 жил американский живописец, график и скульптор Ман Рэй, во время своего двадцатилетнего пребывания в Париже (1921–1940) прославившийся в первую очередь как фотограф и кинооператор. Но и в квартире на улице Бланш, и в прекрасной мастерской с тремя примыкавшими к ней жилыми комнатками на улице Кампань-Премьер Серебряковы жили так же уединенно и замкнуто, как всегда, в течение всех парижских лет. Виделись – во всяком случае Зинаида Евгеньевна и Катя – лишь с подругами последней и немногими русскими дамами и, конечно, с семьей дяди Шуры, и то не слишком часто, чтобы не мешать его напряженной работе, да иногда у него же встречались с его друзьями. Пожалуй, чаще всего Серебряковы общались с Константином Сомовым, всегда с теплотой относившимся к Зинаиде Евгеньевне – живописцу и человеку. С французскими же коллегами-художниками у Зинаиды Евгеньевны никаких отношений за столь длительное время пребывания в Париже так и не возникло. Александр Борисович был более общителен, благодаря своей очень интенсивной работе постоянно встречался с заказчиками – главным образом французами, а также с архитекторами, графиками и с музейщиками. Незадолго до войны он снял себе отдельную мастерскую в другом конце города, где мог спокойно работать, не мешая матери и сестре.

Путешествия. Пейзажи

От тридцатых годов, как и от других периодов творчества Серебряковой, несмотря на все житейские трудности и постоянный во второй половине ее жизни душевный дискомфорт, сохранилось огромное количество работ: живописных – выполненных маслом, темперой, пастелью – и рисунков, по художественным достоинствам не уступающих ее произведениям российского периода. Хотя конечно же среди них, по обстоятельствам ее трудной жизни в эмиграции, не было таких выдающихся, монументально-декоративных и одновременно реалистических, по самой своей сути новаторских произведений, как «Жатва», «Беление холста» или «Спящая крестьянка». За это десятилетие ею были созданы заказные и «свободные» портреты, изображения обнаженной натуры, натюрморты (хотя этот жанр будет особенно привлекать ее позднее); совершенно своеобразные работы, запечатлевшие классическую скульптуру Лувра; большое количество пейзажей, написанных главным образом, во время летних путешествий. Об одной из вершин ее живописных достижений этого времени – «Марокканской сюите» – мы уже говорили.

После приезда Кати для Зинаиды Евгеньевны стало легче, чем в первые парижские годы, совершать дальние поездки. В это время они неоднократно ездят в Италию, Швейцарию и даже на Корсику (которая, впрочем, их сильно разочаровала), посещают родственников в Англии, сравнительно часто путешествуют по Южной Франции и всегда привлекавшей художницу Бретани. Каждый такой вояж требовал не только денег, но и тщательной подготовки – сборов, экипировки и просто большого напряжения физических сил. Чтобы дать некоторое представление об обстоятельствах отправления в эти поездки, приведем отрывок из письма Серебряковой. Зинаида Евгеньевна сетовала: «Мое “художество” берет столько места и тяжести – мольберт складной, три плияна (складных стула. – А. Р.), папки, подрамники, холсты, краски, пастель, темпера и т. д.!!! Это ужасно, когда не знаешь точно места и надо будет странствовать по отелям» [126]. Каждый раз после возвращения из поездок, более или менее удачных по обстоятельствам, их сопровождавшим, Зинаида Евгеньевна жаловалась, что «ничего не сделала»; а между тем привозимые ею работы отличались той же проникновенностью, той же искренностью восприятия жизни и, безусловно, тем же блестящим мастерством, что и произведения ранних лет. Здесь уместно вспомнить слова замечательного поэта и критика Владислава Ходасевича: «Мастерство есть необходимое условие таланта и верный его показатель. “Я поэт, но холодное мастерство мне чуждо”, – эта формула не так уж давно изобретена бездарностями для самоутешения» [127].

Вернемся, однако, непосредственно к серебряковской живописи этих лет. Очень плодотворными были поездки Серебряковой на юг Франции, где она впервые побывала в сентябре 1927 года, провожая Е. Е. Лансере в Марсель. Следующим летом она повторяет поездку в Кассис, где создает несколько очень удачных пейзажей, в том числе «Крыши Кассиса» и «Дорогу»; на последнем среди зеленеющих холмов уходит к дальнему горному хребту проселочная дорога, делающая крутой поворот. В этих работах пространство изображено не «по-этюдному», а с «картинной» продуманностью и уравновешенностью.

Летние месяцы 1930 года все парижское семейство Серебряковых провело в Коллиуре (а до этого – в Ментоне), хотя поездка и обошлась, при всегдашней их стесненности в средствах, недешево. Письмо Зинаиды Евгеньевны в Ленинград выразительно рисует повседневный «летний» образ жизни семьи: «Мы пробудем здесь до конца сентября, дни стоят еще теплые, днем жарко, но мы с Катюшей мало купаемся, все из-за глупой застенчивости, т. к. на пляже масса народу, но Шурик наслаждается и научился хорошо плавать. Он рисует целыми днями, без устали. Часто недоволен своими вещами и ужасно раздражается, и тогда они с Катюшей сцепляются из-за пустяков и ужасно меня огорчают резкими характерами (верно, оба пошли в меня, а не в Боречку!)» [128].

Сама же Зинаида Евгеньевна работает ежедневно: изображает морской порт Коллиура в разных ракурсах – то с нагромождением барок, то с более упорядоченной линией прогулочных лодок с яркими трехцветными флагами, то с рыбаками, растягивающими на берегу сети. Пишет она и развалины средневековой крепости, уходящую вниз «Улочку с пальмой», Катю на обширной террасе, с которой открывается вид на горные цепи, присутствующие почти всегда на коллиурских пейзажах. Все пейзажи, созданные в Коллиуре и Ментоне, наполнены дыханием моря и солнечным светом, все ясны и оптимистичны, как и написанное тогда же изображение плодов груш на ветках грушевого дерева, полных жизненных соков, – яркий образец слияния жанров, в данном случае – натюрморта с пейзажем.

Большинство пейзажей юга Франции, Италии, Швейцарии, Англии самим подходом живописца к предмету изображения отличаются от упомянутых выше «бретонских» работ, в которых («Рынок», «Уличка в Пон-л’Аббе», дворики ферм) зримо или незримо присутствует человек в своей повседневной жизни, обыденных занятиях, что подчеркивается характерными деталями и известной замкнутостью композиции. В «итальянских» же темперах и пастелях 1932 года и более поздних лет, независимо от размера (по большей части небольшого), ощущается особая, серебряковская «картинность» видения, выраженная и в широком охвате пространства, и в четкой и точной соразмерности «чистого» натурного пейзажа с архитектурой, и в блестящем решении дальних планов, будь то горная цепь или открытый взгляду горизонт. В них ясно чувствуется блестящее умение живописца запечатлеть великолепную «историчность» пустынной городской площади Ассизи или еще более ощущаемую «многовековость» знаменитого флорентийского моста Понте Веккио. Особенно впечатляет картинное пространственное решение в панораме Ассизи с колокольнями, башнями и куполами на фоне тонущей в голубоватых облаках горной цепи, а также в пейзаже «Буджиано. Панорама долины».

Одной из характерных особенностей творчества Серебряковой было почти полное отсутствие в ее живописном наследии «городского» пейзажа» – точнее, пейзажей современного города. Как и в российский период, ее на протяжении всей жизни за границей не влекут «виды» городов – даже такого восхитительного, как Париж, или такого интересного в своем разнообразии, как Лондон. Вспомним, что и законченных, разработанных пейзажей любимого Петербурга – Петрограда у нее очень мало. Пожалуй, в этом жанре выделяются лишь превосходный петроградский «Вид на Петропавловскую крепость» (1921) и впечатляющий парижский «Вид из метро» (1926). Город присутствует в ее творчестве – главным образом в быстрых альбомных зарисовках – в качестве вида из окна или места пребывания прохожих. Работать на улицах города ей мешает застенчивость. Но главной причиной отсутствия желания писать Париж или любой другой большой город в его, так сказать, урбанистическом облике, было своеобразное внутреннее неприятие Серебряковой всей сложной структуры жизни современного мегаполиса, оттолкнувшей и даже испугавшей ее чуткую натуру живописца. Если она и пишет пейзажи в Париже, то по преимуществу Люксембургский сад или парк Тюильри, где на фоне мощных деревьев, всегда любовно изображаемых Серебряковой, играют дети и отдыхают пожилые люди. Все эти работы, выполненные обычно темперой, пронизывает тонкое ощущение поэтичности, присущей именно парижскому «парковому» пейзажу с его особой грацией, шармом и свободой.

Портреты. «Новые жанры»

Серебрякова постоянно упоминает в письмах о работе над заказными портретами. Заказчиками обычно были русские эмигранты, жившие не только в Париже, но и во французской провинции, а также в Англии, Швейцарии, Бельгии. Как правило, художница работала пастелью – этой «быстрой» техникой она владела блестяще, что доказала еще в начале двадцатых годов великолепными портретами балерин; кроме того, у моделей не хватало терпения, чтобы позировать подолгу. Иногда она писала маслом по бумаге, чтобы не заниматься подготовительной работой – грунтовкой холста, что становилось ей все труднее. И всегда ее мастерство давало ей возможность воплотить с удивительной проникновенностью душевное состояние модели, подчеркивая самые привлекательные ее черты. Ирония, а тем более сарказм не были присущи ее восприятию портретируемого. Именно этим, а вовсе не сознательным или бессознательным приукрашиванием, можно объяснить особенность искусства Серебряковой, выражающуюся в том, что на портретах ее модели – особенно женские – выглядят подчас моложе своих лет и, как правило, очень привлекательны. Таковы портреты М. Бутаковой, второй дочери А. Н. Бенуа Е. А. Браславской, С. А. Говорухо-Отрок (1934), Анны Александровны Черкесовой-Бенуа (по-домашнему Ати) в широкополой шляпе (1938), графини Р. Зубовой (1939). Таковы и превосходные, точные по характеристике мужские портреты, в том числе – несколько вариантов портрета верного друга Зинаиды Евгеньевны еще с «харьковских» времен, известного коллекционера Е. И. Шапиро, позднее, уже в шестидесятые – семидесятые годы часто бывавшего в Ленинграде и завещавшего Эрмитажу часть своей коллекции «малых голландцев». В 30-е годы, да и следующие десятилетия Зинаида Евгеньевна писала портреты друзей и заказчиков, обычно погрудные или поясные, без особых композиционных «затей»; но зато позы и повороты были так точно подсмотрены, характерны, что кажутся единственно возможными. Одна из особенностей творчества художницы, проявлявшаяся в работе и над «свободными», и над заказными портретами, была непосредственно связана с ее необычно настойчивым характером и всегдашней неудовлетворенностью сделанным: если была возможность, она писала свою модель дважды, а то и трижды, все глубже вникая в душевный настрой человека, все внимательнее изучая его черты.

На протяжении всех «эмигрантских» лет Серебрякова неоднократно писала живших с ней сына и дочь. Правда, к середине тридцатых годов, когда дети стали уже самостоятельными, профессиональными художниками, а Катя, кроме того, вела их семейное хозяйство, усадить их позировать становилось все труднее. В 1938 году был написан очень скромный – в темных тонах, – но вместе с тем выразительный портрет взрослого (31-летнего) сына, погруженного в чтение и потому не смотрящего на художника или зрителя.

Особенно много сохранилось карандашных зарисовок Кати (Екатерины Борисовны) – то читающей, то работающей над своими миниатюрными скульптурами, то спящей. Ее изображения, написанные маслом, наверняка создававшиеся без того напряжения и вынужденной поспешности, что сопровождали обычно работу над заказными портретами, запечатлевают вдумчивое наблюдение Зинаиды Евгеньевны за внешним и духовным развитием дочери. Она писала Катю и в парижской мастерской, и во время совместных поездок в Бретань, на юг Франции, в Италию; на фоне пейзажа, на пляже, в интерьере. Несколько нарушая хронологию нашего повествования, отметим, что особое место среди этих работ занимает относительно поздний (1945) портрет спящей Кати, прекрасный по естественности и мастерскому воплощению состояния покоя и полной отрешенности от внешнего мира, что дало Серебряковой возможность с особой чуткостью передать облик самого душевно близкого ей человека. Лишь в последнее десятилетие своей жизни она смогла написать портреты двух других своих детей – Татьяны и Евгения, к тому времени уже не очень молодых, – которые только в шестидесятые годы, после почти сорокалетней разлуки с матерью, смогли приехать в Париж, чтобы повидаться с нею.

В течение долгих эмигрантских лет Серебрякову неотступно мучило желание, особенно обострявшееся во время летних поездок, когда художница соприкасалась со столь любимой ею сельской жизнью, хотя и не очень похожей на знакомую ей по Нескучному жизнь русских крестьян. Речь идет о желании создать картину,разрабатывать дальше ту тему, что так блестяще была начата ею в десятые годы в «Бане», «Жатве» и «Белении холста» и отчасти продолжена в «балетной сюите» в начале двадцатых годов. В письмах разных лет постоянно звучит эта всегда таившаяся в душе Серебряковой мечта, осуществлению которой мешали условия жизни: кратковременность и дороговизна творческих поездок, необходимость постоянно думать о заработке, да и бытовое неустройство, препятствующее спокойной работе над большими композициями. Достаточно вспомнить, как напряженно, ни на что не отвлекаясь, постоянно варьируя живописные решения, трудилась она в молодости над своими картинами. В переписке Зинаиды Евгеньевны со старшей дочерью постоянно прорываются сетования на невозможность полностью выразить себя. В письме, отправленном ею Татьяне Борисовне в 1935 году из Эстена на юге Франции, куда она приехала на сезон сбора винограда, очень привлекавший ее особой живописностью, восхищение («Нет ничего декоративнее и красивее виноградных лоз и тяжелых кистей и полных ими корзин») соседствует с жалобой: «А чтобы рисовать картины, конечно, и думать нечего – все неудобно, все трудно “уловить”, позировать же не заставишь никого» [129]. И горькой заключительной нотой звучат ее слова, написанные в 1962 году, за пять лет до смерти: «Вот если бы все было иначе в моей жизни и я могла бы рисовать то, что люблю, то есть красоту “крестьянской” жизни, “венециановские сюжеты”, все было бы иначе» [130]. Но вместо больших монументально-декоративных композиций, мастером которых показала себя Серебрякова в молодости, ей пришлось на протяжении многих лет, проведенных вдали от Родины, довольствоваться тем, что раньше было хотя и очень важным, но, скорее, «сопутствующим» делом, – портретами тружеников, живших любимой ею простой жизнью, но уже в других странах, других обстоятельствах. И среди работ художницы, созданных в эмиграции, появляются портреты особого рода – почти перерастающие в композиционную картину, напоминающие созданные в Петрограде изображения ее юных дочерей, занятых хозяйством. К ним можно причислить написанную вскоре после приезда в Париж «Булочницу с улицы Лепик», где натюрморт из разложенных на прилавке пирожных и бриошей занимает ровно половину холста и при этом не отвлекает взгляда зрителя от характерного, энергичного лица молодой женщины. Выдержанный в золотисто-охристых тонах колорит с включением желтого и оттенков киновари поддерживает общую бодрую мелодию этого необычного «портрета-натюрморта». Одной из самых характерных работ такого плана можно считать «Торговку овощами», написанную в Ницце в 1931 году: перед загорелой, плотной, добродушно улыбающейся южанкой – прекрасно разработанный натюрморт из овощей – темно-синих глянцевитых баклажанов, ярко-красных помидоров, пучков лука и трав различных оттенков зеленого. Лежащие на первый взгляд в естественном беспорядке овощи здесь также занимают половину холста, причем их цвет и формы детально проработаны. «Торговка» написана маслом, как и «Булочница»; модель, очевидно, позировала достаточно продолжительное время, либо художница по уличным наброскам или этюду заканчивала работу дома. Впечатление от этого «портрета-натюрморта», написанного энергично и крепко, удивительно бодрое. К аналогичным произведениям, в которых происходит слияние жанров, принадлежит и «Итальянская крестьянка в винограднике» 1936 года, где смуглая черноволосая женщина с корзиной за плечами, в таком же синем скромном платье, как «Торговка овощами», и с тем же южным типом лица изображена с темными налитыми гроздьями винограда, которые так нравились Зинаиде Евгеньевне.

Несколько отступив от логики повествования, добавим, что тогда же Серебряковой был написан великолепный виноградный куст. Получилось нечто среднее между пейзажем и натюрмортом, где розоватые и желто-зеленые гроздья спелого винограда не срезаны с веток, а живут своей жизнью, окруженные листьями и вьющимися побегами. К работам, где один жанр как бы поддерживается другим (в данном случае натюрморт заставляет еще музыкальнее звучать пейзаж), принадлежит и написанная в 1931 году в Ментоне «Корзина с виноградом на окне». Здесь все гармонично, и пейзаж за распахнутым окном, со светлыми домами, зеленью дерева и покрытой снегом горной вершиной вдали помогает особенно остро ощутить прелесть сочных виноградных гроздьев на первом плане. Приходится лишь посетовать, что огромное количество произведений, относящихся к жанру натюрморта, не соответствует самому его определению ( Naturemorte– по-французски «мертвая натура»); значительно точнее отражает их суть немецкое название Stilleben(«тихая жизнь»).

Ничуть не менее усиленно, чем во время отъездов из Парижа, Зинаида Евгеньевна трудилась в зимние месяцы и весной (до наступления летней жары, когда в городе становилось нечем дышать) у себя на улице Бланш, а затем в мастерской на Кампань-Премьер. Как обычно, много сил отнимала у нее работа над заказными портретами. Но в оставшееся время ей удавалось работать и «для души». Так, возвращаясь к излюбленным темам «российских» лет, Серебрякова пишет обнаженную натуру. Вскоре по приезде в Париж она работает над вариантом «Бани»; но, очевидно, ощущаемое ею самой несоответствие сюжета и образной системы всему совершенно иному стилю существования приводит, по существу, к отказу от серьезной разработки этой темы, хотя картина и была показана на выставке у Шарпантье. В тридцатые же годы и последующие десятилетия Зинаида Евгеньевна обращается к изображению обнаженных девушек, не стараясь найти своим работам «тематическое оправдание» в сюжетах, связанных с купанием, баней или взятых из мифологии. Об этих, достаточно многочисленных «бесподобных нагих фигурах Серебряковой», для которых позировали не профессиональные натурщицы, а знакомые, «милые русские девицы», согласившиеся «служить моделями» [131], хочется сказать словами Александра Бенуа: «В этих этюдах нагого женского тела живет не чувственность вообще, а нечто специфическое, знакомое нам из нашей же литературы, из нашей же музыки, из наших личных переживаний. Это поистине плоть от нашей плоти. Здесь та нега, та какая-то близость и домашность Эроса, которые все же заманчивее, тоньше, а подчас и коварнее, опаснее, нежели то, что обрел Гоген на Таити, и за поисками чего, вслед за Лоти отправились искать по всему белому, желтому и черному свету блазированные, избаловавшиеся у себя дома европейцы» [132]. «Обнаженные» Серебряковой непосредственны, откровенны в своей естественной красоте и вместе с тем полны особой грации и изысканности, свойственных авторскому восприятию, ставшему со временем еще более утонченным, чем в период ранней «Бани». Особую гармоничность и ясную прелесть являет сюита изображений спящих девушек, в которых ощущается удивительная связь физического и духовного начал.

К этому же времени относится сравнительно небольшой цикл работ, задуманных самой Зинаидой Сергеевной, недооценивавшей свое мастерство, как почти учебные штудии, но оказавшихся, по сути, новым словом в искусстве. Осенью 1934 года она пишет Татьяне Борисовне, к тому времени тоже посвятившей себя живописи, главным образом театральной: «Мы с Катюшей ходим второй день по утрам в Музей Лувра – рисуем скульптуры XVII века – это полезная практика – все думаю наверстать свою безграмотность рисунка. Позволяют там рисовать всего с 10 до 1 ч[аса] дня, т[ак] ч[то] ничего не успеваешь сделать» [133]. На самом же деле, пользуясь тем преимуществом, что эти прекрасные модели были неподвижными и не устающими, Серебрякова с увлечением создает в течение 1934–1936 годов отнюдь не учебные «рисунки», а произведения первоклассной живописи пастелью, подчеркивающие и раскрывающие достоинства прекрасных скульптур. Невольно вспоминаются слова из статьи А. Н. Бенуа, посвященные последней парижской персональной выставке Серебряковой в 1938 году: «Когда любуешься этими работами… становится как-то завидно, что вот художница “догадалась” найти себе таких “чудесных натурщиков”. Какое наслаждение должна была она испытывать, разбираясь в лепке этих гениальнейших скульптур, и как это ее наслаждение выразилось со всей виртуозностью в технике, с которой головы исполнены!.. В передаче З. Серебряковой эта серия луврских бюстов превратилась в чудесную портретную галерею, но и каждая в отдельности из этих “скульптур” – чудесная картина, чудесное произведение живописи, которое на любой стене и в любом окружении должно производить свойственное таланту художницы впечатление “благородной гармонии”» [134].

«Мануар не погиб!»

К середине тридцатых годов относится важная для понимания искусства Серебряковой работа, принесшая ей и творческие радости, и творческие муки, и увеличившая бытовые трудности. Эта работа, надолго забытая, является важной главой в «книге жизни» художницы.

В 1934 году бельгийский барон Жан де Броуэр, организовавший за несколько лет до того обе поездки Серебряковой в Марокко, задумал строительство виллы близ французской границы, между городами Валансьен и Монс. Восхищаясь живописью Зинаиды Евгеньевны и получившими к тому времени известность декоративными панно-картами ее сына Александра, Броуэр заказал им живописное оформление большого холла первого этажа виллы. Вот что писал об этом А. Б. Серебряков в октябре 1966 года, когда интерес в Советском Союзе к творчеству его матери, особенно к работам эмигрантского периода, дотоле неизвестным на родине, резко возрос благодаря ее выставке, прошедшей в Москве, Киеве и Ленинграде: «Эта дача была построена в провинции Бельгии, называющейся Эно. <…> Местечко это называется Помрейль. Дом-дача стояла среди леса и называлась Мануар дю Реле. Внутренность этой двухэтажной дачи была сделана в народном стиле Бельгии – потолки с деревянными балками, внизу “плинтус” (очевидно, имеются в виду деревянные панели. – А. Р.) высотою в два метра (приблизительно) и над ним была помещена роспись – фигуры, сделанные моей мамой. Весь же остальной фон состоял из очертаний географических карт, находящихся в “картушах”. Фигуры, сделанные мамой, были четыре лежащих (в четырех углах залы) и четыре стоящих в нишах (между окнами). Над двумя дверьми были “картуши” с глобусом, книгами и другими инструментами, которые поддерживали дети. Все эти фигуры были, конечно, аллегорическими – изображали “изобилие”, “воду”, “науку” и т. п. <…> Очертания карт (почти без имен, т. е. без надписей) изображали берега Бельгии, берега Марокко, берега Индии и т. п. Тема эта была выбрана г-ном де Броуэром потому, что он путешествовал по всему свету и имел дела в Марокко, в Индии, не говоря уже о Бельгии. Весь цвет этой росписи был сероохристый, фигуры цвета тела, а карты (написанные Александром Борисовичем. – А. Р.)бледно-зеленоватые. Двери, плинтус и балки потолка – коричневые, деревянные».

Серебряковы были убеждены, что росписи оказались утраченными: «Увы!.. эта работа была сделана почти перед самой войной 1939–1944 годов… и затем бои прошли в этих местах! <…> Мы совсем потеряли сообщение с г-ном де Броуэром и, как нам сказали, он и его жена скончались в годы войны. <…> Что стало с этой дачей – мы никак не могли узнать!!» [135]Эта неизвестность – отсутствие информации о судьбе большой, многолетней и очень трудоемкой работы – была, конечно, горька для Серебряковой. Подлинная судьба оформления виллы была установлена только в наши дни, всего несколько лет назад, благодаря энергии исследователя искусства русской эмиграции Н. А. Авдюшевой-Леконт, обнаружившей не погибший, хотя и пострадавший от времени Мануар с полностью сохранившейся живописной декорировкой (ею же прекрасно проанализированной). В письме от 17 января 2003 года к автору этой книги Авдюшева-Леконт писала: «Деревянные панели и другие украшения из дерева частично утрачены. <…> Лишь холсты Зинаиды Евгеньевны, словно заколдованные, остались неприкосновенны». Чтобы не возвращаться к вопросу о местонахождении росписей Серебряковой, необходимо сообщить, что они были приобретены владельцами московской галереи «Триумф» и экспонированы в октябре 2007 года на выставке «Зинаида Серебрякова. Обнаженные» в Русском музее (Санкт-Петербург).

Работа над живописными панно длилась весь 1936 год и первую половину 1937-го, но шла не очень гладко. В одном из писем, отправленных в Москву дочери (Татьяна Борисовна была в то время уже художником МХАТа), Зинаида Евгеньевна сообщает: «Ужасно, как я задержалась с этой работой и как она мне не дается!» Спустя несколько дней она опять сетует: «Я все еще вожусь с моей несчастной “росписью” – как это трудно! Конечно, это “первый шаг труден”, я ведь никогда не делала чисто декоративных, рассчитанных “на отход”, вещей. Все мы страдаем от этой задержки в работе, т. к. вся мастерская завалена донельзя холстами и подрамниками, т[ак] ч[то] места никому нет» [136]. Художница, как уже не раз говорилось, с предвзятой строгостью относилась к своим работам. Судя по ее словам, она не вспоминала ни о своих прекрасных, высоко оцененных этюдах к росписям ресторана Казанского вокзала 1916 года, ни о таком шедевре, как «Жатва», которая, собственно, и подвигла инициаторов росписи вокзала на приглашение Серебряковой принять в ней участие.

Всего ею были выполнены маслом на холсте десять работ, не считая многочисленных, как всегда, вариантов, почему-либо не удовлетворявших живописца. Четыре лежащие обнаженные, чуть прикрытые драпировками женские фигуры располагались по углам помещенных в живописные картуши стилизованных географических карт и олицетворяли времена года. В простенках между окнами помещались вертикальные панно с аллегорическими изображениями «Правосудия», «Флоры», «Искусства» и «Света». Над двумя дверьми находились поддерживаемые «путти» (обнаженными детьми) натюрморты, включавшие инструменты науки, искусства, якоря, морские раковины. Прекрасное знание женского тела, много раз вдохновлявшего Серебрякову на создание «Бани» и «Обнаженных», и умение его «монументализировать» помогли ей блестяще справиться с нелегкой задачей, оказывающейся еще более сложной, если принять во внимание, что при написании фигур приходилось учитывать искажение их пропорций при взгляде на них зрителя, направленном снизу. Была тщательно продумана и атрибутика, необходимая для раскрытия аллегорического смысла изображаемого. Известны еще, по крайней мере, два – помимо находящегося в доме Броуэра – вполне законченных панно «Лето»: на одном лежащая женщина обращена в фас, на другом – в профиль и, соответственно, по-разному держит снопы. Превосходна и обнаженная фигура, у ног которой стоит корзина с рыбой, сама по себе представляющая великолепно написанный, как всегда у Серебряковой, натюрморт.

В целом же эта многотрудная, но прекрасная в своей законченности монументально-декоративная роспись стала не только своеобразным завершением печально несостоявшихся работ для Казанского вокзала в Москве, но и – по самой своей живописной сущности – реализацией находок «Жатвы» и «Беления холста», сочетавших в своей ясности, четкости, простоте и особой плотности форм высокий реализм с глубоко современной неоклассикой.

Недаром Е. Е. Лансере, которому сестра послала фотографии этих панно, сделав несколько замечаний, в целом оценил их очень высоко. «Так они мне понравились, – пишет он сестре. – У тебя есть именно то, чего нет вокруг: помимо выдумки то, что называют композицией. Они хороши в своей простоте исполнения, завершенности формы, поэтому монументальны и декоративны и помимо сюжета и размера. Ты так хорошо, связно, цельно понимаешь (в смысле передачи) форму предметов. У меня перед столом на стене висят две твоих работы… И вот еще недавно беседовал о рисунке и технике живописи с одним приятелем, художником из Харькова, а он и говорит (указывая на твои): “Да ведь вот то широкое, классическое понимание формы человеческого тела, которое нужно!” <…> Самою складною фигурой мне кажется “Юриспруденция” (с весами внизу). Это панно особенно нарядно и богато заполнено, при всей простоте, скупости, так сказать, украшений, атрибутов. <…> Менее удачна фигура с атрибутами искусства: некоторая жесткость в движениях, в позах… Из лежащих менее нравится повернутая вправо с кувшином, а первым номером я поставил бы (из лежащих) – с колосьями. Завидую тебе, что ты так просто, так гибко, широко и законченно умеешь передавать тело» [137].