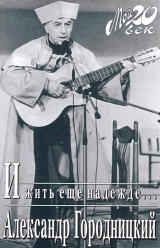

Текст книги "И жить еще надежде…"

Автор книги: Александр Городницкий

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 31 (всего у книги 50 страниц)

Основу клуба составила группа молодых ленинградских авторов, в число которых вошли Евгений Клячкин, Борис Полоскин, Валентин Вихорев, Валерий Сачковский, Юрий Кукин, Валентин Глазанов, исполнители авторских песен Виталий Сейнов и Михаил Кане и некоторые другие. К ним примкнули первые активисты клуба – Наталья Смирнова, Ирина Костриц, Вера Бордюк. Назван был клуб «Восток» – по имени первого космического корабля, на котором Юрий Гагарин поднялся с Земли в космос.

Интересно, что этот первый песенный клуб, родившийся в декабре 1961 года, вовсе не был «клубом самодеятельной песни» в общепринятом его понимании – он объединял прежде всего авторов и исполнителей, а не только любителей этого жанра. И не только ленинградцев – участие в концертах и в работе клуба принимали приезжавший часто сюда из Москвы вместе с Театром на Таганке и отдельно от него Владимир Высоцкий, быстро подружившиеся с клубом Михаил Анчаров, Ада Якушева и Юрий Визбор.

Сюда приехал на одно из своих первых выступлений Сергей Никитин, тогда студент 1-го курса МГУ. Первый председатель клуба Ирина Костриц вспоминает: «Я тогда работала в архитектурной мастерской Ленинградского института проектирования городов, которая располагалась в Нарышкинском бастионе Петропавловской крепости. Был на редкость морозный зимний день. Мороз доходил до −40. Сережа зашел ко мне на работу за ключом от квартиры в ушанке с завязанными ушами, страшно замерзший. На обратном пути где-то у Петропавловского собора его нагнала машина, и шофер спросил: «Ты Никитин? Садись – подвезу». Этот парнишка был со мной летом в колхозе, и я обучила его «Желтому цыпленку». Он был рад познакомиться с автором. Позже на одном из концертов во Дворце молодежи Сергей вспоминал, что популярность пришла к нему, когда совершенно неизвестный человек в Ленинграде подвез его, узнав в нем Сергея Никитина».

В «Востоке» проходили первые выступления Александра Дулова. Именно здесь он познакомился с Олегом Тарутиным, что привело к созданию прекрасных песен на стихи Олега: «Телепатия» и «Неандерталец». Так что можно считать, что в середине 60-х ленинградский клуб «Восток» стал основным центром авторской и самодеятельной песни.

Примерно в то же время на Петроградской стороне в ДК Ленсовета образовался второй песенный клуб «Меридиан», которым долгие годы руководила Анна Яшунская.

Интересно, что наряду с авторской песней клуб «Восток» стал в то же время базой для развития джазовой музыки, также до этого находившейся под строгим запретом. Как свидетельствует Ирина Костриц, в 1966–1967 годах гордостью «Востока» стала первая джазовая секция, возглавляемая влюбленным в джаз энергичным Стасом Домбровским. В Малом зале регулярно проходили репетиции джазовой группы, в которой играл знаменитый Роман Кунцман, названный в ту пору третьим саксофонистом мира. Здесь же устраивались джазовые прослушивания. До сих пор в джазовой филармонии Давида Голощекина хранятся материалы о Джазовых вечерах в «Востоке» тех времен.

Вспоминая о клубе «Восток» тех лет, я никак не могу понять – что же притягивало сюда молодых авторов? Здесь не было никакой студии, или, как сейчас говорят, «творческой мастерской», возглавляемой каким-либо знаменитым мэтром, способным отечески погладить по голове или преподать уроки поэтического и музыкального мастерства. Не было также и средств массовой информации, которые могли бы помочь начинающим авторам завоевать аудиторию. Была только тесная комната, милостиво выделенная клубу администрацией, в которой можно собираться вечерами, читать стихи, петь песни, спорить, курить, разговаривать.

«Восток» оказался единственным местом в городе, где можно было послушать песни самодеятельных авторов. Поначалу встречи устраивались в молодежном кафе «Восток», на первом этаже особняка, в первый понедельник каждого месяца, но число желающих сразу же оказалось во много раз больше числа посадочных мест, а эпизодические концерты в Малом зале Дома культуры также не спасали положения.

Тогда, с осени 1965 года, под яростным натиском любителей песни и совета кафе «Восток», администрация ДК начала проведение цикла абонементных концертов под общим названием «Молодость, песня, гитара» в Большом зале ДК, вмещавшем около 900 человек, хотя и этого вскоре стало мало. Так начались знаменитые абонементные концерты клуба «Восток», пользующиеся неизменным успехом вот уже более тридцати лет.

Вечера эти не были обычными концертами. Скорее это были дискуссионные клубы, где яростно обсуждались и сами исполнявшиеся песни, и все многочисленные, в том числе и острейшие, проблемы, с ними связанные. Наряду с авторами и исполнителями песен, из которых сразу же выделился своим мощным голосом Виталий Сейнов, здесь многократно выступали ведущие питерские поэты – Леонид Агеев, Олег Тарутин, Глеб Горбовский, Майя Борисова, Нонна Слепакова, Вячеслав Лейкин и другие. Нередко на понравившиеся стихи барды писали песни. Так, кстати, была написана песня Евгения Клячкина на стихи Нонны Слепаковой «Медведь отыскал человечка».

Слава Лейкин, поэт и геолог, сочинил стихи, на которые Александр Дулов написал известную песню. В ней искусно пародировались мои северные «мужественные» песни:

…Все равно мы с пути не свернули.

Мы упрямо идем к своей цели.

Правда, трое из нас утонули,

А четвертого, толстого, съели.

Часто гостями клуба становились и артисты, приехавшие в Ленинград на гастроли. Например, по инициативе одного из авторов. Валентина Глазанова, на сцене «Востока» не раз выступали актеры театра «Современник», и в первую очередь Валентин Никулин, раньше всех среди своих коллег начавший исполнять авторскую песню, и Людмила Иванова, сама широко известная как автор песен. Часто бывали здесь и ленинградские артисты, прежде всего из ТЮЗа (Виктор Федоров, Александр Хочинский) и театра Ленинского комсомола (Юрий Хохликов, Владимир Тыкке).

Выступали здесь и именитые московские поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Римма Казакова.

Первыми ведущими этих вечеров в «Востоке» стали литературовед, доктор филологических наук, работавший тогда в Пушкинском Доме АН СССР, Юрий Андреевич Андреев и кандидат искусствоведения, музыковед Владимир Аронович Фрумкин. Это был удивительный дуэт двух людей, совершенно противоположных друг другу во всем – от внешности и темперамента до художественных и политических взглядов. Они всегда находились в постоянной взаимной оппозиции и, может быть, именно это обеспечивало неизменный успех проводившихся вечеров и остроту разворачивающихся дискуссий.

О популярности вечеров, ставших традиционными, говорит то, что число заявок на ежегодные абонементы на них значительно превышало число мест в зале. Например, как вспоминает Ира Костриц, Ленинградский университет просил 400 мест – дали 4, а вузам поменьше – по 2 места.

Знакомство с новыми авторами и обсуждение их песен проходило в кафе по первым понедельникам каждого месяца. Помню, как радовался Юрий Кукин, услышав впервые «Пластилиновую ворону» Григория Гладкова.

В 23 часа кафе закрывалось, и желающие продолжить вечер, как правило, шли к расположенному неподалеку ТЮЗу, устраивая на его ступенях концерт под открытым небом. Надо сказать, что милиционеры довольно лояльно относились к этим ночным мероприятиям и даже подтягивались послушать песни.

Летом 1967 года на Карельском перешейке, в Лемболово, был организован выездной концерт клуба, в котором, несмотря на яростные атаки комаров, приняло участие несколько тысяч человек. Этот первый фестиваль длился два дня. На нем выступали Ада Якушева с маленькой дочерью Татьяной, Сергеи Никитин, Юрий Кукин и многие другие.

В 1967 году «Голос Америки» посвятил кафе «Восток» специальную передачу. Начиналась она словами: «В самом центре всегда мокрого и грустного Ленинграда примостилось кафе «Восток», в котором собираются авторы…» Услышав эту передачу, власти спохватились, однако закрывать клуб было уже поздно.

Надо сказать при этом, что тогдашние вечера клуба «Восток» были первым и далеко не безопасным опытом песенной и разговорной гласности после десятилетий сталинской немоты. Гласности, которая все это время, начиная с основания клуба, постоянно находилась под неусыпным оком ленинградского КГБ, а также Дзержинского райкома партии и горкома. Неслучайно руководителей клуба время от времени вызывали в соответствующие инстанции и делали грозную накачку или вербовали в стукачи. Для штатных сотрудников КГБ и райкома партии на каждом вечере бронировались места. Та же Ира Костриц вспоминает, как зимой на Домбае во время вечерней прогулки вдруг услышала за спиной свой собственный голос, объявлявший выступление автора Леонида Кособокова. Рядом с ней оказались ребята-москвичи, студенты Института международных отношений, с портативным магнитофоном. После знакомства они признались, что пленку им дали переписать их друзья из ленинградского «Большого дома» на Литейном.

Я хорошо помню, как дважды отменялись в «Востоке» концерты Окуджавы и Высоцкого, как директор Дома культуры Александр Павлович, пожилой запуганный насмерть еврей с боевыми орденами, носивший славную фамилию Ландау, принимал валидол после каждого вызова в райком и жаловался, что у него грозят отобрать партбилет.

Понятно, что в Ленинграде, так же как и в Москве, авторская песня, начиная с Окуджавы, была сразу же встречена враждебно: «губернаторская власть – хуже царской». Против нее объединились, как это ни кажется теперь странным, и партийные идеологи, и творческая интеллигенция – прежде всего композиторы и музыковеды, такие, например, как один из самых интересных комментаторов классической музыки Энтелис.

К ним довольно скоро присоединились и литераторы. Все они дружно предали авторскую песню анафеме, решительно отказав ей в праве на существование. При этом партийные и послушно подпевавшие им комсомольские идеологи утверждали, что песни эти развращают молодежь, в то время как блюстители профессиональности убедительно доказывали, что это – дешевая и недолговечная форма массового искусства, где нет ни поэзии, ни музыки.

Так, в одном из своих выступлений в клубе «Восток», запечатленном на кинопленку в фильме «Срочно требуется песня», о котором речь пойдет ниже, музыковед Энтелис сравнивал авторские песни с модным в то время шлягером «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» и утверждал, что не пройдет и года, как все эти песни будут полностью забыты. Мне неоднократно приходилось видеть этот фильм, ставший теперь историческим, на разного рода песенных вечерах, в частности на праздновании двадцатипятилетия клуба «Восток» в Ленинграде, и каждый раз зал встречал реплику Энтелиса смехом и аплодисментами.

И все-таки это были первые «полуоткрытые» дискуссии. «Полуоткрытые» потому, с одной стороны, что они во многом контролировались и режиссировались «властями предержащими» и «композиторами в законе», а с другой – вовлекали в разговор широкие слои ленинградской молодежи и, прежде всего, технической и творческой интеллигенции, которой уже в те времена зажать рот было не всегда просто.

Память об этих вечерах, ставших теперь достоянием истории, сохранили магнитофонные записи, сделанные на допотопных, тяжелых и громоздких бобинных магнитофонах несколькими бескорыстными энтузиастами. Старейший из них – Николай Федорович Курчев, благодаря которому эти материалы сохранились для потомства.

Интересной особенностью первых вечеров-концертов «Востока», начавшихся в 1965 году, было то, что в этих концертах-дискуссиях принимали участие одновременно и самодеятельные авторы песен, и профессиональные поэты, композиторы и исполнители – такие, например, как композиторы Андрей Петров, Микаэл Таривердиев, Ян Френкель, Александр Колкер, поэты-песенники Лев Куклин, Ким Рыжов и другие. Участие профессионалов было необходимым условием для получения разрешений на эти концерты.

На первом вечере профессионалов представляли один из ведущих композиторов Андрей Петров, весьма известный и популярный в ту пору, и поэт-песенник Лев Куклин, песни которого «Голубые города» и некоторые другие были тогда на слуху у молодежи. Самодеятельные авторы были представлены гостем из Москвы Александром Дуловым и ленинградцами Борисом Полоскиным, Евгением Клячкиным, Валентином Вихоревым, Виталием Сейновым и Валерием Сачковским. Александр Дулов пел ставшую к тому времени уже знаменитой среди моих коллег-геологов песню на стихи Игоря Жданова «Сырая тяжесть сапога», а также песни на стихи Виктора Сосноры, Юнны Мориц, Александра Кушнера, Олега Тарутина. Закончил он под бурные аплодисменты всего зала песней, которая уже тогда пользовалась всеобщей любовью – «Хромой король», на слова бельгийского поэта Мориса Карема:

Железный шлем, деревянный костыль —

Король с войны возвращался домой.

Солдаты пели, глотая пыль,

И пел с ними вместе король хромой.

За ним выступал Евгений Клячкин, который спел «Сигаретой опиши колечко», «Этот город – он на вид угрюм», «На Театральной площади» и другие.

Все участники вечера, сидевшие в зале, получили опросные анкетки, где спрашивали их мнения о лучшей песне на вечере, кто больше понравился и каковы пожелания. Абсолютное большинство зрителей решительно высказалось в пользу первого отделения, в пользу самодеятельной песни.

Вот отрывки из анкет.

«Пусть больше поют самодеятельные авторы – Петрова мы слышим и по радио».

«Товарищи, где ваше чувство меры? Две половины вашего концерта не стыкуются. Публика смеется над вами. Нельзя путать настоящие песни с большим подтекстом с песнями эстрады».

«В дальнейшем не сочетать эстраду с самодеятельными песнями и их исполнителями. Сравнение – увы – не в пользу эстрады. Ей не хватает искренности и непосредственности».

«Зачем Петров пишет столь хорошую музыку на столь плохие стихи?»

Были и такие пожелания:

«В принудительном порядке отправить профессиональных поэтов и композиторов в турпоходы».

И прочая, и прочая, и прочая…

После первого концерта было проведено еще несколько «комплексных» вечеров, где одно отделение занимали самодеятельные авторы, а второе – «профессионалы». Так, 10 ноября 1965 года в первом отделении абонементного концерта выступал один из ведущих ленинградских эстрадных композиторов Александр Колкер с очень популярными в то время профессиональными исполнителями Марией Пахоменко и Александром Серебровым, а во втором отделении – автор этих строк, как известно, никогда вокальными талантами не отличавшийся. На гитаре мне аккомпанировал Валентин Вихорев.

Часть моих песен в этом концерте пел молодой артист-исполнитель Илья Резник, ставший позже весьма популярным и преуспевающим автором, немало песен написавшим для Аллы Пугачевой. Тогда это был высокий, застенчивый и красивый юноша, очень похожий на молодого Блока. На этом концерте он пел песни «За белым металлом», «Палаточные города», «Черный хлеб», «Бермудские острова», «Над Канадой».

Много лет спустя, после долгого перерыва, уже в наши дни, я неожиданно встретился с ним в Ленинграде на перроне Московского вокзала по дороге в Москву. Мы стояли возле вагона «Красной Стрелы», когда рядом с нами величественно проплыла высокая солидная фигура в бобровой шубе и такой же шапке. «Познакомься, – сказал я жене, – это один из столпов современной эстрады». Илья с высоты своего великолепного роста скептически оглядел мою затертую нейлоновую куртку и милостиво протянул два толстых пальца. «Да, – произнес он, снисходительно улыбнувшись. – Еду в Москву встречать Аллочку из Италии. А ведь представляете, с чего я начал? – неожиданно обратился он к моей жене. – Я пел когда-то песни вашего мужа!» И, лучезарно улыбаясь, величественно проследовал дальше. Как раз в эту минуту двое провожатых доставили в наш вагон Юлия Кима, насквозь продрогшего в своей короткой не по-зимнему курточке и кепке и, судя по запаху, уже изрядно согревшегося по дороге к вокзалу. Как не похож был этот маленький замерзший человек на монументального Илью Резника! «Вот, полюбуйся, – сказал я жене, – два полюса современной песни».

Но вернемся в 1965 год. Песню «Чистые пруды» на упомянутом концерте исполнял Евгений Клячкин. Надо вообще сказать, что еще с тех давних лет между ленинградскими авторами установились самые дружеские отношения. Все члены этой небольшой группы – Вихорев, Клячкин, Полоскин, Глазанов, Кукин, я – с удовольствием распевали песни друг друга, радовались успехам товарищей. Я ощущал это в первую очередь, так как практически ни петь, ни играть не умел и постоянно пользовался услугами моих доброжелательных коллег. Среди нашей компании сразу же установилась обстановка откровенности, подразумевавшей полное отсутствие каких бы то ни было проявлений зависти и недоброжелательства при самой резкой и нелицеприятной критике в глаза.

Летом того же 1965 года, на Всесоюзном слете в Бресте, посвященном героям и жертвам Великой Отечественной войны, был устроен фестиваль самодеятельной песни, председателем жюри которого был маршал Конев. «Жюрил» он довольно своеобразно. К примеру, выслушав одну из песен, он снял свою высокую маршальскую фуражку, утяжеленную золотым шитьем, вытер платком пот на лысом яйцеобразном черепе и негромко, как бы с некоторым удивлением, сказал в микрофон: «Хорошая песня – без похабщины». Песня немедленно заняла первое место.

Что касается нас, ленинградцев, то мы вышли все четверо – Вихорев, Клячкин, Полоскин и я – и заявили, что соревноваться друг с другом не хотим, а набранные каждым из нас очки просим суммировать для ленинградской команды. Это обеспечило первенство Ленинграду по самодеятельной песне.

Интересно, что дружба эта и взаимное доброжелательство, столь нетипичное для пишущих людей, сохранились потом на долгие годы, несмотря на то, что жизнь нас развела. Помню, как радовались мы все, спустя уже много лет, когда Юрий Кукин, долго молчавший, вдруг разразился новой песней «Ни горя, ни досады». Все это казалось вполне естественным, и только переселившись в Москву, где отношения между ведущими бардами оказались совсем не простыми, я понял цену этой ленинградской дружбе.

Вспоминаю, как Валя Вихорев сказал однажды: «Прости, старик, я тут твою мелодию использовал. Не возражаешь?» Речь шла о мелодии песни «Геркулесовы Столбы», частично взятой за основу в песне Вихорева «На Соловецких островах». Так же, примерно, поступил и Юрий Кукин, взяв полюбившуюся ему мелодию «Атлантов» для своей песни «Солдат Киплинга». Так же, без зазрения совести, поступил и я, приспособив мелодию песни Юрия Кукина «Мой маленький гном» для своей новой песни «Над Владивостоком». А может быть, все дело в том, что этим мелодиям нашим, вместе взятым, была грош цена в базарный день, и мы все это четко сознавали?

Кстати, о Вихореве. Я дружу с ним и с его песнями вот уже более трех десятилетий. Многие из них стали как бы частью моей прошлой жизни. Если считать (а я именно так и считаю), что особенностью авторской песни, отличающей ее от песен вообще и от стихов, является нерасторжимый сплав мелодии и текста, формирующий неповторимую для каждого автора интонацию, то лучшие песни Валентина Вихорева убедительно это демонстрируют. У него свой, ни на кого не похожий, мелодический строй. Вихорев по натуре – лирик и созерцатель. И эта интонация сразу же, с первой строки его песни заставляет верить автору. О любви не кричат. Вихорев – однолюб, из всех времен года он любит осень. Когда я слушаю некоторые его песни, например любимую мною песню про август («У августа, мой друг…»), близкую по своему построению к классическому сонету, мне на память невольно приходят строки гениального Тютчева: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора».

Поэтическая одаренность Валентина Вихорева порой позволяет ему по-новому видеть самые обыденные вещи: «Налетает дождь, словно конница, выбивая дробь по земле», или: «Как след подраненного лета, брусника спелая во мху». В современной авторской песне Вихорев – один из немногих лирических пейзажистов, это его экологическая ниша, никем другим не занятая.

Что же касается того давнего вечера с моим первым выступлением в «Востоке», когда Клячкин и Резник распевали мои песни, а Клячкин еще и аккомпанировал мне на гитаре вместе с Вихоревым, то от него остались только выцветшие любительские фотографии да несовершенные записи на старых пленках.

Помню, что «Пиратскую» («Пират, забудь о стороне родной») и «Атлантов» пели вместе со мной все присутствующие на сцене авторы – Клячкин, Полоскин и Вихорев.

Дискуссия «по поводу творчества представленных аудитории профессионального композитора Александра Колкера и самодеятельного автора Александра Городницкого» развернулась острая. И опять, несмотря на старания В. Фрумкина и Ю. Андреева, пытавшихся установить «дипломатический» стиль разговора, аудитория решительно высказалась в пользу самодеятельной песни.

На этом эксперимент с совместным выступлением в одном концерте «самодеятельных» и «профессиональных» авторов закончился.

В последующих концертах пели уже в основном самодеятельные авторы, вместе с которыми охотно и успешно выступали ленинградские поэты Олег Тарутин, Леонид Агеев и другие. А вот композиторы уже не отважились. Приехал как-то, правда, из Москвы только вошедший в моду Микаэл Таривердиев, но узнав, что ему придется выступать «вместе с самодеятельностью», оскорбился и наотрез отказался участвовать в концерте, оставив вместо себя молодую исполнительницу Елену Камбурову, которая пела песни Окуджавы в музыкальной аранжировке Таривердиева, сильно их исказившей.

И все-таки продолжались концерты и дискуссии, а приезжавшие в гости и с выступлениями москвичи Александр Дулов, Юрий Визбор и Ада Якушева завидовали: «Вот нам бы такой клуб!»

На одном из концертов в декабре 1966 года после выступления Александра Дулова и Олега Тарутина развернулась острая дискуссия о «профессионализации» авторских песен.

К этому времени в Союзе композиторов состоялось несколько вечеров, посвященных проблеме самодеятельной песни. В декабре 1966 года первый вечер-диспут прошел во Всесоюзном Доме композиторов в Москве. Выступали там Александр Дулов, Юлий Ким, Сергей Никитин с квартетом и Юрий Кукин.

В ленинградском отделении Союза композиторов тоже был устроен вечер, вызвавший ожесточенную дискуссию. Из самодеятельных авторов в нем принимали участие Евгений Клячкин и я. Несколько композиторов выступили на этом вечере с уничтожающей критикой прослушанного. «Все это – торжество вопиющей музыкальной безграмотности», – заявил один. Другой (Александр Колкер) сказал: «Когда я слышу песни Городницкого, то ощущаю немедленную потребность спуститься вниз в буфет и чего-нибудь выпить, потому что трезвый человек такие песни слушать не может!»

На упомянутом же очередном абонементном концерте в «Востоке» по предложению Фрумкина был проведен такой эксперимент: одна и та же «авторская» песня звучала сначала в исполнении автора в сопровождении гитары, а затем – в обработке профессионального композитора и в исполнении профессионального инструментального ансамбля.

Начали с популярной песни Юрия Визбора «Серега Санин». Сначала прозвучала песня в исполнении Визбора под гитару, в записи на бытовой магнитофон, а потом – она же, но в обработке профессионального московского композитора Кирилла Акимова, в сопровождении инструментального ансамбля и в студийной записи. Композитор, из самых, видимо, лучших побуждений, предпослал песне героическое музыкальное вступление, типичное для эстрадных песен, потом перешел на ритм вальса, а потом, в самых драматических местах, акцентировал трагизм текста замедлением ритма. При этом песню, хотя под инструментальный ансамбль, пел сам Юрий Визбор. Однако, где-то уже в начале песни, когда он стал петь сильно растянутый композитором припев да еще в заунывном сопровождении аккордеона, в зале раздались шум, хлопки и откровенный смех.

«Ну вот, – сказал Владимир Фрумкин, – а теперь послушайте, что пишет журнал «Музыкальная жизнь» номер шестнадцать в статье за подписью Е. Надеинского о самодеятельных песнях. А пишет он следующее: «Пожалуй, это еще не песни, это – полуфабрикаты. Песнями некоторые из них становятся под руками Кирилла Акимова и в исполнении Елены Камбуровой»».

В развернувшейся после дискуссии первое слово предоставлено было мне. Сохранилась магнитофонная запись моего выступления, сделанная Николаем Федоровичем Курчевым:

«Мне кажется, что для настоящего профессионального композитора так называемая самодеятельная песня не страшна. Ее могут бояться только композиторы с дурным вкусом не чувствующие поэзии, ограниченные или грешащие бездарностью в самом существе своего творчества. Самодеятельная песня представляет опасность в первую очередь для бездарных «текстовиков» (есть у нас такая весьма доходная профессия) и композиторов-конъюнктурщиков, у которых «все на продажу». Я считаю, что для них честнее было бы полностью отрицать право на существование для самодеятельных песен, чем так их аранжировать. Потому что такая аранжировка полностью убивает хорошие песни. Без нее эти песни, пусть руганые-переруганые, могли бы жить, а вот после нее – нет.

Неделю назад я попал в Ленинградский Дворец пионеров на диспут «Что поют?» Там я оказался случайным слушателем. Обычно ведь мы привыкли, что распинаемся на сцене, а композиторы сидят в зале, брезгливо морщатся, а потом высказывают все то сугубо негативное, что они о нас думают, или пишут бранные статьи. Тут же оказалось наоборот. На сцене присутствовали композиторы Прицкер и Зарицкий и поэт Леонид Хаустов, автор песенных текстов.

Там же были два весьма упитанных и одетых в концертные фраки исполнителя, которые с бодрыми улыбками исполняли «туристскую» песню «Что у вас, ребята, в рюкзаках?» Это было, пожалуй, самым лучшим из того, что там прозвучало, – остальное еще хуже и еще бодрее. Пионеры сначала были как-то совершенно подавлены услышанным. Тогда я вышел и сказал, что, по-моему, плохие песни, в том числе и те, что сейчас прозвучали, не могут быть профессиональными, даже если их авторы являются членами Союза композиторов и Союза писателей.

Слова эти подействовали на зал как сигнальная ракета. Сразу же, перебивая друг друга, стали вставать мальчики и девочки и говорить очень правильные вещи. Растерявшийся композитор Юрий Зарицкий вначале пытался кричать на зал, но его быстро перестали слушать, и диспут пришлось прекратить. Мне думается, что фальшь официозной эстрадной песни сегодня чувствуют все, и, может быть, дети еще яснее, чем взрослые, потому что дети всегда чувствительнее к неправде.

А что касается услышанной аранжировки, то это очень хитрый ход, чтобы убить авторскую песню прямо в зародыше. Тут надо быть бдительными».

Спор этот затянулся на многие годы. Некоторые из участников первых вечеров в «Востоке» – такие талантливые авторы, как Юрий Кукин и Александр Дольский, – ушли на профессиональную эстраду и связали себя с концертно-гастрольной деятельностью. Все они – великолепные исполнители с редким сценическим обаянием. Для их песен не нужна дополнительная аранжировка или улучшение вокала. Но выиграло ли от этого их творчество? Думаю, что писать нм стало труднее, что наиболее явно видно на примере Юрия Кукина.

Тот же вечер, о котором я сейчас вспоминаю, завершился спором другого характера, возникшим между Юрием Андреевым и Владимиром Фрумкиным после того, как Александр Дулов спел свою песню на стихи Евгения Евтушенко «Бабий Яр». Юрий Андреев заявил, что он не согласен со стихами Евтушенко, который почему-то выделяет из числа жертв Бабьего Яра одних только евреев, и что Дулов, передавший в мелодии этой песни национальный еврейский колорит, усиливает неправильный акцент стихотворения.

Вот как ответил на это сам Дулов: «Я беру на себя полную ответственность за то, что взял эти слова Евтушенко. Ни в какой другой редакции брать не хочу: именно эта, и именно об этом я делал свою песню. Почему я делал эту песню? Потому что против фашизма, я думаю, не надо агитировать – это абсолютно всем ясно! Фашизм много всем зла хотел принести, но испокон веку вообще-то нет даже таких слов, которые говорили бы о ненависти к украинскому народу, к русскому народу, однако существует такое слово – «антисемитизм». И фашизм взял курс именно на уничтожение евреев. Даже в романе Кузнецова, который сделан гораздо мягче в этом отношении, чем стихи Евтушенко, четко и твердо показано, каким был основной лозунг фашистов, когда они приходили. Уничтожать кого? Не русских, не украинцев, а в первую очередь евреев! Поэтому необходимо выделять именно эту тему из всего остального, что делает фашизм».

С грустью я вспоминаю эти слова тридцать пять лет спустя, когда слегка замаскированный государственный антисемитизм 60-х годов сменился порожденным им откровенным черносотенным разгулом российского национал-социализма.

Несмотря на резкую критику и официальные гонения (а возможно, и благодаря им), выступления бардов пользовались в то время в Питере большой популярностью.

Как-то мне позвонили из Дворца культуры Первой Пятилетки и предложили выступить вместе с другими ленинградскими бардами на концерте авторской песни. Я согласился, хотя и был удивлен, что пригласили накануне концерта. Приехав во Дворец культуры, я увидел публику, прямо говоря, нетипичную для концертов авторской песни, – модные молодые люди, роскошно разодетые секс-бомбы, никаких штормовок и других признаков «своих». Зайдя за кулисы, где уже сидели Кукин, Полоскин и Клячкин, я узнал, что на самом деле должен был состояться очередной концерт джаза под управлением Иосифа Вайнштейна, на который публика и собралась, но Вайнштейн заболел, и дирекция, не захотевшая отменить концерт, решила заменить джаз чем-нибудь не менее популярным. А поскольку наиболее популярной, как объяснили директору клуба в Управлении культуры, была авторская песня, он решил выйти из положения с помощью бардов, о чем публика предупреждена не была, и мы, кстати, тоже.

Далее произошло следующее. Первым вышел на сцену улыбающийся Борис Полоскин, весьма популярный в ту пору среди питерской молодежи. Не успел он запеть свою коронную песню «Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи», как в зале раздались свист и крики. Вторую песню ему просто не дали петь, прогнав со сцены. Вторым вышел Юрий Кукин. Он попытался было начать «Ты что, мой друг, свистишь», но при этом действительно раздался такой оглушительный свист, что бедный Юра тоже ретировался. В зале кричали и топали ногами. Клячкин на сцену выходить отказался.

Что было делать? Концерт явно срывался. Тогда я вышел на сцену и поднял руку. Поскольку вышел я один, без инструмента и аккомпаниатора (играть мне должен был Женя Клячкин), то зал решил, что я либо из публики, либо от администрации. Шум понемногу стих. «Дорогие друзья, – сказал я, – насколько я понимаю, дирекция Дворца самым бессовестным образом обманула вас. Вы пришли на джазовый концерт, заплатили деньги, а вам вместо этого подсунули каких-то безголосых певцов, которые и на гитаре-то толком играть не могут, верно?» «Правильно! – закричали в зале. – Врежь им!» «Так вот, – продолжал я, – мы полностью разделяем ваше возмущение. Нам, ленинградским бардам, сказали, что мы будем выступать перед аудиторией, понимающей песенную поэзию. А если бы мы знали, что в зале будут такие скоты, как вы, мы бы рта не раскрыли».