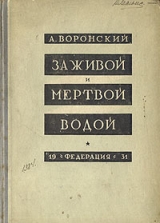

Текст книги "За живой и мертвой водой"

Автор книги: Александр Воронский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)

Конференция уже успела принять ряд решений, когда приехал делегат от Москвы Роман Малиновский. По внешнему своему виду он производил отрицательное впечатление. Он был высок ростом, крепок, почти щегольски одет. Глубокие и многочисленные оспины придавали его лицу свирепое выражение, оно казалось обожжённым. Рыжие волосы жёстко и густо покрывали голову, жёлтые глаза быстро скользили и перебегали с одного предмета на другой. Он казался излишне суетливым и шумным. От разговора с ним я сразу уставал. Русские делегаты встретили его настороженно и холодно.

Он часто вертелся около Ленина, Зиновьева и Каменева, на заседаниях усердно им поддакивал, доводил до крайностей их положения. Всё это мы отметили, впрочем, неясно и полусознательно. Прошлое Малиновского было безупречно. Исконный рабочий, он имел большие связи в профессиональных союзах, обладал даром слова, практической сметкой и большим запасом энергии. Кто-то на конференции назвал его русским Бебелем. Ему доверяли зарубежные товарищи. Наше сдержанное к нему отношение казалось совсем им не заслуженным.

К середине января конференция приняла важнейшие постановления. Эпоха безвременья, реакции, политического и общественного ущерба исчерпала себя: следует готовиться к новым, мощным революционным битвам. (Ленские события весной 1912 года, то есть спустя несколько месяцев после конференции, ряд стачек подтвердили эту оценку). Основная работа социал-демократов – большевиков в России по-прежнему состоит в свержении путём вооружённого восстания самодержавия, в организации на другой после победы день революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Советы – органы этой диктатуры. Единственно надёжным союзником рабочих является трудовое крестьянство, деревенская беднота. Русская буржуазия реакционна. Очередная задача – борьба с остатками конституционных иллюзий и с ликвидаторством. Собрать воедино авангард пролетариата может только нелегальная, подпольная партия, с сильным центром, что, однако, отнюдь не исключает, а предполагает самую деятельную, терпеливую, кропотливую работу в открытых рабочих организациях, в союзах, в больничных кассах, в клубах и т. д. Выборы в Думу тоже должны быть использованы, но нужно выставлять свои отдельные списки, в том числе и против меньшевиков. Этот пункт впоследствии вызвал с их стороны и стороны социалистов-революционеров самые свирепые и тяжкие обвинения: нас упрекали в том, будто, раскалывая революционные ряды, мы помогаем чёрной сотне, погромщикам, правительству. Между остальным конференция признала необходимым попытаться издавать легальную, большевистскую газету.

Разрешаю похвастаться: за это постановление я выдержал не мало боев с товарищами Лениным и Зиновьевым. Я ссылался на опыт «Ясной зари» в Одессе. Они находили предложение утопическим, но в конце концов согласились «попробовать». Проба эта позже вполне удалась: у нас стала выходить «Правда». Ряд организационных решений заключал работу конференции. Ещё раньше были приняты резолюции международного характера. В них говорилось о росте империализма, об обострении противоречий, о том, что рабочим всего мира угрожают войны и что надо готовиться к ним, укрепляя левое крыло Интернационала против оппортунистов.

Ещё за несколько дней до закрытия конференции среди её участников оживлённо обсуждался вопрос о составе Центрального комитета. Ленин настаивал на введении в него Малиновского. Русские делегаты его отводили. Узнав о нашем сговоре, Ленин убеждал нас, как он выражался, «голоснуть» за Малиновского: его надо провести в Думу, у него связи, он – рабочий. Кой-кого из нас Ленину удалось перетянуть на свою сторону, но большинство было против Малиновского и за своего кандидата. Мы подсчитали свои голоса: провал Малиновского казался обеспеченным. Голосование происходило тайное. Избранный состав Центрального комитета по вполне понятным соображениям не оглашался. Вышло так, что ни Малиновский, ни наш кандидат не собрали нужного большинства. Решили переголосовать. Ленин обходил делегатов, шёпотом сообщал имена кандидатов, отбирал записки. Вечером «по секрету» сделалось известно, что избран Малиновский. Все были удивлены. В «измене» одни заподозрили Серго, другие Филиппа. И тот, и другой клялись, что они не повинны в предательстве. Кто-то пустил шутку, что Ленин посчитал себя за двоих.

Об этом избрании Малиновского в центр я беседовал с товарищем Лениным спустя семь лет на третьем съезде Советов, при первом свидании с ним. Мы гуляли по залу Таврического дворца, Ленин расспрашивал об Одессе и Румынском фронте. В конце беседы я напомнил ему былые споры в Праге, указав, что он напрасно отстаивал тогда Малиновского, оказавшегося провокатором. Почему-то очень хотелось, чтобы Ленин признал эту свою ошибку. Я ждал, что он с готовностью скажет: «Да, да, вы были правы, я тогда опростоволосился». Выслушав меня, Ленин отвёл взгляд куда-то в сторону, мельком скользнул им по густым группам делегатов, перевёл его затем вверх, куда-то сначала на стенку, потом на потолок, прищурился и, как бы не понимая, куда я направляю разговор, действительно с сокрушением промолвил:

– Да, что поделаешь: помимо Малиновского у нас был тогда ещё провокатор.

Он посмотрел на меня тут с добродушным соболезнованием. Огорошенный, я стал опять рассказывать о Румынском фронте.

После конференции вечером мы сошлись на пирушку. Пирушка открылась речами. Толстый, с красным и потным лицом, похожий на наших лабазников, лидер чешской социал-демократии Немец, жестикулируя и потрясая волосатыми морковного цвета руками, говорил о своём преклонении перед героизмом русских революционеров, но в осторожных выражениях предостерегал от сектантства и раскольничества. В ответ Ленин вежливо и лукаво благодарил чехов за гостеприимство, выражал уверенность, что истинный марксизм в конце концов восторжествует и среди чешских социалистов. В углу же комнаты после речей он шёпотком, прикрывая горсточкой ладони рот, сказал: «Нестерпимый пошляк, этот Немец!»

Чехи ушли, мы устремились к столу. Ленин сидел среди нас, весело и довольно посмеиваясь. Мы усердно опорожняли бутылки. Каменев снял пиджак, пустился отплясывать русскую. Поощряя его, мы собрались в круг, гикали, хлопали в ладоши, орали песни. Филипп пел высоким и недурным тенором арии из опер, сожалел, что нет «прелестных женщин», пытался улизнуть неизвестно куда, его поймали и изобличили перед Лениным. Залуцкий цвёл рубином, мотал головой, твердил, что он чистокровный пролетарий и не допустит интеллигенции издеваться над ним… Ян сначала пил мрачно: он был несогласен с решениями конференции, но потом заразился общим духом. Я решил показать широкую семинарскую натуру, до того злоупотребил напитками, что вынужден был в укромном месте себя протрезвлять испытанным национальным способом. Ленин справлялся о моем здоровье, советовал воздержание, я плёл ему что-то о своей подруге, о Толстом и о Гоголе, он как будто терпеливо меня выслушивал.

Дня через два я уехал в Россию представителем Центрального комитета. Я должен был объехать с докладами о конференции Николаев, Одессу, Саратов и остановиться для работы в Петербурге. Перед отъездом я совещался с Малиновским, сказал, куда я еду.

Я побывал сначала в Мелитополе. Подруга переехала сюда из Евпатории, жила без работы у родных. Свидание её не очень обрадовало: она узнала, что мне предстоит объезд некоторых городов. Стараясь её развлечь, я расхваливал свой заграничный костюм и новый, со множеством отделений чемодан, но успеха в том не имел. Расставаясь, я твердил, что нужно запастись терпением и неиссякаемым мужеством, что в недалёком будущем нас ожидает «добродетельный образ жизни и тихое семейное счастье». Однако её платок с меткой и белыми кружевцами, которым она махала вслед уходящему поезду, долго не выходил у меня из памяти.

В Николаеве я сделал два доклада на рабочих кружках. Доклады получили одобрение. Пробираясь ночью в гостиницу, заметил за собой сыщиков, попытался от них отделаться, блуждал по улицам, брал извозчика. Ночевал у Стёпы. Утром мы на углах отметили двух филёров. Тогда я спешно поехал в Одессу. На пароходе за мной будто никто не следил.

Я успокоился.

В Одессе зашёл к Воровскому, передал ему привет от Ленина, рассказал о конференции. Воровский с решениями конференции согласился. Он кашлял, черты его лица обострились. «Ясную зарю» давно закрыли. Я зашёл к нему ещё однажды, застал писателей: Бунина, Фёдорова, Юшкевича, Олигера. Рассказывали о дебошах и ночных приключениях Куприна в обществе цирковых борцов. Они выворачивали тумбы, взбирались в центре города на деревья, орали оттуда пьяные песни, собирали вокруг себя толпы зевак. Городовые подолгу мучились с ними, не зная, как их ссадить. После чая Фёдоров читал стихи о старинном секретере. Они напомнили мне о пачке стихов, коими я наградил Воровского. Я не решался смотреть пристально Воровскому в глаза, встал, незаметно ушёл.

Из Николаева приехал Стёпа, рассказал, что жандармы произвели ряд обысков среди рабочих, пред которыми я отчитывался, – двоих арестовали. Случайно удалось узнать, что градоначальство ищет меня. Нужно было уезжать и из Одессы. Всё же я успел сделать два доклада. Деньги на дорогу ссудил мне Урицкий, брат Урицкого, убитого в Октябрьскую революцию.

Когда ехал к вокзалу, следом назойливо тарахтела за мной пролётка. Я обещал извозчику на чай, пролётка не отставала, не упуская из виду нас на поворотах. За мной следили. У кассы человек в чёрной шляпе и в сером клетчатом пальто наклонился и через плечо откровенно всматривался в билет. Будто невзначай я ударил его локтем наотмашь в грудь. Он скрылся в толпе. Больше я его не видел, но в вагоне рядом поместились два жандарма. Я подумал: «Сейчас арестуют». Поезд тронулся, меня не трогали. Через две-три остановки жандармы слезли. Я обрадовался, но настороженность больше не покидала меня. Я вглядывался в пассажиров, выходил во время стоянок на перрон, проверял, не следят ли за мной. На одной из станций мной овладело сильнейшее беспокойство: как будто кто-то издали и неприметно упорно сверлил меня взглядом, сковывая всё тело. Чувство это до такой степени было сильным, что я хотел даже остановить поезд где-нибудь на глухом полустанке. Я прибегал к хитрости. Когда поезд стоял, я уходил далеко за край перрона по шпалам, где не было вокзальной суеты. Никто не следовал за мной, и всё же я безошибочно чуял, что это не так. В Ртищеве во время пересадки пришлось три-четыре часа подождать на вокзале. Входя в зал первого класса, я столкнулся лицом к лицу с человеком в кепи, в чёрном демисезонном пальто, со свёртком в руках. Кепи было глубоко надвинуто на лоб и почти закрывало глаза, но именно по глазам без блеска, далеко отставленным друг от друга, и ещё по тёмной пряди волос над ухом я узнал филёра, который в Одессе, у билетной кассы, не давал мне покоя. На мгновенье мы впились друг в друга взглядами и тут же поспешно отвели их в стороны. Филёр увидел, что я узнал его. Мы разминулись. Меня сбило в дороге, что филёр переменил шляпу на кепи, серое пальто на чёрное и, кажется, успел сбрить усы. Во время остановок я встречался с ним, он следил за мной, бессознательно я воспринимал и эти глаза без блеска, и эту тёмную прядь над ухом, испытывал смутное беспокойство, но от перемен в костюме его не узнавал, восприятия не доходили ясно до сознания. Тогда, впрочем, было не до этих психологических раздумий. Впервые со всей силой я понял, что окружён и открыт. Сыщик ходил по перрону, стараясь не попадаться на глаза. «Надо прежде всего, – размышлял я, – спокойно разобраться в обстановке. Меня не задержали в Одессе, но послали филёра. Очевидно, „они“ хотят узнать, кого увижу я в Саратове. Какой угодно ценой нужно отделаться от филёров и обмануть их».

Пришёл поезд. Филёр сел в соседний вагон. Я вышел на ходу освежиться. Чёрные поля лежали в весеннем мраке. Дул влажный неприютный ветер. Ночь шла неизбывная, половецкая, неприглядная. Тучи закрыли небо – его не было видно. Из паровозной трубы роями золотых пчёл стремительно летели искры, погибая во тьме. Паровоз задыхался. Вдали одиноко и зловеще мелькал зелёный огонёк, должно быть семафор. Мутно блеснуло болото. Я ехал в ловушку. «На гибель, на гибель!» – стучали колёса. «Да, никто и ничто меня не спасёт!» Чреда тюремных дней, серых, убогих и унылых, встала из небытия. Опять эти оловянные кружки, параши, распределение времени у трубы с духовым отоплением, на койке, у стола и хождение по камере до одурения, окрики надзирателей, головные боли, ожидание приговора, догадки о нём и всё это томление изо дня в день. Я сжал виски.

Темны ночи в России, и часто темны от них мысли и желания. Держась за железные поручни, я высунулся наружу. Не пора ли всё это кончить? Я зажмурил глаза. Одно движение – и больше ничего не будет. Поезд шёл под уклон. Ветер свистел в ушах, тянул, тянул вон с площадки во мрак. Сладкое, тошное и страшное искушение!.. Я захлопнул дверь, быстро вошёл в вагон.

Утром решил не сдаваться.

В Саратове, допивая в зале кофе, заметил в окно, что сопровождавший меня с Одессы филёр подошёл к разношерстной группе людей, толкавшейся у подъезда: он передавал меня другим агентам. Я вышел, сел в трамвай. От группы отделился высокий детина, в тёмно-синем полупальто, небритый и носастый, – он следом за мной сел в трамвай, поместившись на передней площадке. Дабы проверить, что он – филёр (я ещё сомневался), на одной из остановок я сделал вид, что хочу сойти с трамвая, взялся за ручку, опустил на приступку ногу. С передней площадки тоже опустилась нога. Я сделал движение назад, то же самое сделал и сыщик. Я проехал ещё несколько минут, сошёл с трамвая, филёр пооследовал за мной. Я остановился как бы в нерешительности, свернул за угол, затем круто обернулся, пошёл назад к углу. Сыщик проскользнул мимо. Я знал, что он пойдёт сейчас обратно, следом за мной. Миновав угол, снова сделал крутой поворот и снова столкнулся с преследователем. У него был смущённый вид, по-деревенски свежие щёки. Удручённый потом, он старательно стирал его с лица клетчатым красным платком. Я засмеялся, он отвернулся. Позволил я себе эту вольность потому, что рассчитывал на сквозной двор, им приходилось пользоваться и раньше. Он находился почти рядом с сыскным отделением. Я зашёл во двор, плотно прикрыл калитку, вышел на другую улицу. За мной никого не было. Спустя час я сидел у Кржижановского. Он рассказал, что в моё отсутствие арестов не было, но работать стало очень трудно: всюду рыщут сыщики. Я условился с ним о своём докладе, отправился к родным: у них казалось безопасней остановиться.

Первый доклад кружку рабочих-типографов я сделал спустя дня два после приезда. Возвращаясь ночью к родным по пустынным улицам, услыхал, что позади неотступно стучат две пары каблуков. Дома из гостиной я последил за улицей: у фонаря маячила унылая фигура, другая медленно прохаживалась по тротуару. Утром я безуспешно пытался отделаться от сыщиков, шагал по глухим переулкам, садился несколько раз в трамвай, брал извозчиков, шнырял в сквозные дворы. Уже не один, не два, а целая свора наружных агентов окружала меня, ни на миг не упуская из вида. Я отправился к Кржижановскому в управу, сказал, что не могу избавиться от сыщиков, настаивал на немедленном своём отъезде. Кржижановский спокойно заявил, что бывает «хуже», предложил прежде чем уехать, провести сначала маёвку. Я остался.

Уже я не ночевал у родственников, перебравшись в гостиницу. Измученный и обессиленный, ложась в кровать, я ставил подле себя стул, свечу, держал под рукой коробку спичек, чтобы при первом стуке в дверь сжечь небольшой клочок папиросной бумаги с зашифрованными адресами. Слух обострился, особенно к звонкам. Стоило зазвонить кому-нибудь у парадного подъезда глубокой ночью, я просыпался и чутко прислушивался к звукам. С утра начинались состязания с филёрами. Их было иногда трое, иногда больше. Состав их менялся, но один из них, очевидно руководитель, попадался на глаза ежедневно. Он клонил голову на левую сторону, будто у него была кривая шея. Низкий упрямый лоб нависал над узкими щелями глаз с вывернутыми веками, утиный нос таил в себе что-то досадное. Шагал он, как матрос, тяжело, широко расставляя ноги и засунув глубоко руки в карманы. Когда я встречался с ним взглядом, он смотрел упорно и осуждающе. Нередко я уходил за город, якобы гулять по полотну железной дороги. Появлялись велосипедисты. Одни держались в отдалении, другие опережали меня. Я ложился отдохнуть на молодой траве, они тоже располагались отдыхать. Вместе со мной они возвращались в город. Я шёл по берегу Волги. Между штабелями дров, тёса, между пакгаузами, складами, бочками мелькали сыщики, а однажды они следили даже с лодки. Я уходил на кладбище к могилам Чернышевского, Каронина. Фамильный склеп, где был похоронен Чернышевский, наполнял меня грустью. Внутри, сквозь оконце, виднелись пыльные, жалкие бумажные цветы, иконка, – делалось обидно за неугомонного бойца, страдальца и мыслителя, будто над ним издевались и никому до этого не было дела. Но едва я отдавался своим настроениям, поблизости у могил появлялись сыщики в шляпах, в котелках, в кепках, в пальто, в куртках, молодые и пожилые. Одни из них как бы рассматривали памятники, читали надгробные надписи, другие бродили по дорожкам, третьи тупо стояли в отдалении. У могилы отца Балмашева я думал о том, что жизнь более кровава и трагична, чем обычно кажется. Стараясь ускользнуть от агентов, я зашёл случайно в церковь. Шла всенощная. Пели квинтет «Ныне отпущаеши».

Постояв четверть часа, я вышел из церкви. Филёры, работая локтями, с ожесточением расталкивая прохожих, бросились с разных мест за мной. Мы сбили с ног старуху, горбатую, в салопе, изъеденном молью; благообразный степенный купец, с бородой по пояс, в синей суконной поддёвке, сурово покачал головой; женщина в плюшевой кацавейке, сокрушённо вздохнув, прошептала: «О, господи!» Кто-то передавал сзади свечу, она упала, мы затоптали её. На другой день во время обедни в этой же церкви я забрался на колокольню под самый купол. Филёры не решились последовать за мной. Было потешно смотреть, как они у церковной ограды задирали вверх головы, окружив церковь. Я насчитал их пять человек.

По временам я ощущал смертельную усталость. Я находился в том хорошо известном всем преследуемым революционерам состоянии, когда нельзя верить себе, когда слабеет инстинкт самосохранения – тупое безразличие побеждает осторожность, и когда начинают думать: «Всё равно, будь что будет, пусть берут в тюрьму, лишь бы поскорей наступила развязка». В такие моменты нужно немедленно бросать подпольную работу, чтобы не стать виновником ареста друзей и товарищей. Я понимал это, но уже ничего не мог предпринять. Еле волоча ноги, думал, спрашивал себя: «Что держит меня в городе? В день первого мая меня с успехом может заменить Кржижановский, о конференции я ему рассказал всё, что нужно, в Саратове меня непременно запрут в тюрьму. Почему же остаюсь здесь и не уезжаю?» – И я не находил ответа на эти вопросы. Казалось, что я повинуюсь неведомой безымянной силе, творю её, а не свою волю. А, может быть, я находился во власти своеобразного гипноза: так обречённая жертва, окружённая своими преследователями, ещё делает слабые попытки спасти себя, но уже воля её парализована волей врага.

С жалостью глядел я в зеркало на свои ввалившиеся глаза, на тёмные под ними круги, на заострившиеся скулы, на иссиня-жёлтую кожу, на нервное дрожание оконечностей пальцев.

Я бродил по окраинам, избегая центральных улиц. Предместья жили обычной трудовой жизнью, скрипели возы, нагруженные сеном, кулями муки, досками, лесом. Лошади ржали и фыркали. Пахло сухим помётом. Из кузниц доносились лязгающие и хряпающие удары молотка, где-то бондарь звонко и весело набивал обручи на кадушки. На задворках пилили брёвна, кололи дрова. В столярных шоркали рубанки. У амбаров и складов вешали, ссыпали овёс, рожь, пшеницу, крупу, таскали кули, девки зашивали, штопали мешки; большие, кривые, в четверть величиной иглы мелькали в проворных их руках. Костлявый старик в овчинном, с тёмными заплатами и всё же дырявом полушубке, со скрюченными ногами и руками плотничал, прилаживая новую доску к крыльцу серого облезлого дома. Топор зажигался на солнце, блестел и горел. Босая молодка, с подоткнутой за пояс верхней юбкой и с красными голыми икрами, подбоченясь, несла на коромысле вёдра, до краёв наполненные водой, но вода не расплёскивалась. Под застрехами чирикали, устраивались суетливые воробьи, и высоко в небе кружилась стая голубей, трепеща крыльями, то опускаясь, то вновь взмывая в прозрачную, целомудренную молодую синь. И вот, утонуть бы, растаять в этой синеве. Весеннее солнце вещим драконьим глазом, окропляя горячим светом, взирало жарко на этот мир труда, звуков, запахов, движения и нужной суеты. Земля была широкая, своя, прочная. Она обступала и обнимала, как молодая мать тёплыми ладонями. Откуда-то несло печёным хлебом и дымом. Хотелось ощущать вещи, быть с ними, – чтобы между пальцами пересыпалась янтарная рожь, молочно-блестевший овёс, чтобы ноздри щекотала горьковатая пыль от пшённой крупы, – хотелось ворошить сено, солому, покрытую тончайшим стеклом, – хотелось стругать, пилить, вдыхать соляный запах свежих и ещё горячих сосновых стружек. Будто прикоснувшись к живительным, неиссякаемым недрам и истокам бытия, я не испытывал уже усталости, хотел счастья труда, вздувавшихся мускулов, здоровой усталости, благодетельного пота. Я ощущал, что земля есть и будет вечно и что я – сын её. Я освежался при одной мысли обо всём этом, при одном созерцании. И в то же время я понимал, что этот мир сейчас для меня бесконечно далёк и недоступен.

В городе я часто ожесточался. Равнодушно думал я о жандармских генералах и полковниках, о филёрах и начальниках тюрем: они были для меня механической, внешней, посторонней силой, но я с ненавистью вглядывался в какого-нибудь упитанного инженера, в самоуверенного коммивояжера, в преуспевающего дельца, адвоката, в нарядных женщин, во всю эту разноликую, пёструю, довольную толпу людей, заполнявшую улицы. Я считал их главными своими врагами. Это они окружили меня со всех сторон, и мне некуда от них податься, и, конечно, они смутно чувствуют, что вот где-то здесь, поблизости, рядом с ними, среди них, тайно бродит опасный человек с сомкнутым зло подбородком и прячет взгляды, в которых, может быть, ножи для них… Потом думалось, что подлинный лик жизни всегда сокрыт: звенят трамваи, спешат куда-то люди, в магазинах торгуют, проносятся авто, тарахтят извозчичьи пролётки, кричат газетчики, – и вот тут же ведётся волчья охота, кто-то обложен, его подстерегают на углах, в переулках, при входах и выходах, – он уже пойман, ему предоставлена лишь видимость свободы, он прощается с весенним цветением, с невзначайной улыбкой девушки, со светом и солнцем, ему горько…, а снаружи всё обычно и этого ничего не видно. В сущности, человек, человеческое общество выработало слишком мало внешних знаков для выражения внутренних своих состояний. И если сорвать, содрать этот наружный покров с жизни, то какой же рай и ад, какие огневые бури и вихри откроются, какой чудовищный клубок стихий развернётся тогда. Пусть же откроется мир, пусть прорвётся, прогремит в том, что именуется революцией. И я продолжал в окружении филёров странствовать, спешить, пытался ускользнуть, скрыться по длинным улицам и кривым переулкам волжского шумливого города.

В день первого мая на массовку за город я отправился с величайшими предосторожностями. Кржижановский, не полагаясь на меня, настоял, чтобы мы встретились у спуска к Волге, в пустынном загородном месте в два часа ночи: он считал себя более опытным, чем меня, в обращении с филёрами, что, пожалуй, соответствовало правде. Ночь плотно накрыла город; дважды менял я извозчиков, потом шёл пешком. Мы сошлись с Кржижановским очень точно. Оглядываясь, проверяя дорогу, направились вдоль берега к Увеку, где должны были утром собраться рабочие. Кржижановский, обладавший острым зрением, уверял, что сыщики потеряли нас. Я тоже никого не замечал за нами. Потом мы прятались в роще. Часам к десяти собрались участники массовки: пятьдесят – шестьдесят человек. Это была большая удача. Я произнёс пылкую поэтическую речь.

– Солнце, которое взошло первого мая, – говорил я, – осветило необъятные равнины, моря и горы. Его вешние лучи сливаются с пурпуром знамён, они рдеют над трудящимися всех стран как привет, как весть от того чудесного будущего, когда наши безмерно тяжкие дни станут лишь достоянием бесхитростных сказаний о прошлом. – Я нарисовал дальше картину, как солнце, поднимаясь всё выше и выше, осветило сначала подъяремную, тёмную, рабскую жизнь народов Востока, людей с узкими глазами и коричневым загаром, – как разбросало оно потом свои лучи по Сибири, где изнывают и умирают десятки тысяч поборников всечеловеческого братства, по незапамятно давним волжским равнинам. Поднимаясь ещё выше, солнце позолотило страны Запада, колыбель чугуна, железа, современной техники и науки, где люди труда уже успели соединиться в великие, в отважные союзы борьбы за социальное равенство.

После меня толковую и обстоятельную речь держал Кржижановский.

Возвращался я в город бодрый и обновлённый. Спокойный вид рабочих, обветренные их лица, руки с крепкими мослаками и узлами, их добродушный и грубоватый юмор, и прежде всего то, что они пришли, собрались, – всё это заставило забыть о порочном кольце, в которое я был заключен. Филёров не было видно и на обратной дороге. Уверенный, что они потеряли нас, поздно вечером я зашёл к Марье Ильиничне, рассказал ей о конференции, о Владимире Ильиче, о своих докладах, получил от неё деньги для поездки в Петербург, куда решил отправиться на другой день. Было около двенадцати часов, когда я вышел из квартиры Ульяновых. Следом кто-то пошёл за мной. Я остановился на углу, сделал вид, будто у меня на ботинке развязался шнур, поставил ногу на тумбу. Человек пересёк улицу, скрылся в темноте. Улица была тиха и пустынна. У квартиры Кржижановского я не заметил ничего подозрительного. Мы готовились с ним лечь в кровати, когда у парадного подъезда резко и обрывисто позвонили. Горничная открыла дверь. Послышался топот ног, звон шпор. «Руки вверх!» – хрипло крикнул ворвавшийся околоток. За ним ввалились городовые, пристав, ротмистр. В следующий момент мы стояли с закрученными назад руками, а в наших карманах зло шарили серые руки охранников. Ничего «преступного» у нас не обнаружили. Утром мы сидели уже в одиночных камерах.

Спустя несколько дней меня допрашивали в жандармском управлении. Явных улик не имелось, и я склонен был даже думать, что скоро меня освободят. Допрос снимал жандармский полковник. Он вошёл в комнату, шевеля высоко поднятыми плечами, надушенный, сказал: «Здравствуйте», – как старому своему знакомому, сел в кресло, улыбнулся.

– И как только земля вас, батенька, носила! Представляю, насколько вы устали и утомились. По крайней мере, наши агенты совсем сбились с ног. Завидую вашей подвижности. О ней в дальнейшем мы и поговорим с вами подробно. Прежде всего, может быть, вы найдёте возможным рассказать, куда и зачем вы выезжали за границу?

Я ответил, что ездил в Лондон репетитором, назвал фамилию русского помещика, который якобы пригласил меня заниматься со своим сыном. Полковник спросил, каким путём я «отбыл» в Лондон. Я назвал Вержболово, Берлин, Гамбург. Не могу ли я вспомнить, на какой пароход сел в Гамбурге. Я сел на пароход гамбургской компании. Сколько времени я находился в Лондоне? Около трёх месяцев, я разошёлся со своим патроном во взглядах на воспитание и преподавание.

Полковник смотрел на меня внимательным, изучающим и спокойным взглядом. У него было холёное, чисто выбритое продолговатое лицо, коротко подстриженные седеющие усы; сивый пробор на голове, тщательно проложенный, глянцевито блестел. Блестели также, когда он говорил, золотые зубы. От правого виска почти до подбородка шла резкая одинокая морщина, похожая на шрам. Изредка полковник кивал головой и, как бы соглашаясь со мной, говорил:

– Правдоподобно… правдоподобно.

Выслушав рассказ о поездке в Лондон, он ближе придвинул кресло, потёр ладонью колено, вздохнул.

– Правдоподобно… вполне правдоподобно… но… неверно. Позвольте теперь мне изложить, что известно нам о ваших путешествиях.

Он закурил папиросу и, не сводя с меня выцветших, но ещё живых глаз, продолжал:

– Ездили вы не в Лондон, а в Прагу, и не через Вержболово, а через Волочиск. Возможно, вы побывали и в Париже. В Праге вы заседали на конференции вместе с Лениным. Кстати сказать: конференция подтасованная и, как справедливо говорят про вас социал-демократы других направлений, склочническая и узурпаторская. Но дело не в этом, а в том, что вы приехали обратно в Россию представителем вновь избранного Центрального комитета, который поручил вам сделать доклады в Николаеве, в Одессе, в Саратове, в Петербурге. Мандат на конференцию вы получили от саратовской группы большевиков. – Он немного помолчал… – Согласитесь, мой рассказ гораздо ближе к истине, чем ваша… не хочу вас обидеть… чем ваша… версия.

– Это ложь! – крикнул я горячим и искренним тоном. – Это – ложь, – прибавил я с негодованием. Ошеломлённый, я старался своим криком заглушить, подавить растерянность и то чувство страха и почти суеверия, которые в тот момент я испытал. Я готов был смотреть на полковника, как на чародея и волхва. Откуда, как, когда он получил столь подробные и верные сведения?

Полковник промолвил просто и убеждённо:

– Вы прекрасно знаете, что я сказал вам одну истинную правду, но понятно, вы не можете признаться: кто же будет подтверждать, что он заседал вместе с Лениным и приехал в Россию его агентом? Разрешите, однако, записать ваши ответы.

…И сеть крепка, и ястребы надёжны…

Да, я попал в крепкий капкан… Прощай, вольная волюшка! Полковник поставил ещё несколько второстепенных вопросов. Я уныло и подавленно лгал. Когда подписал я протокол допроса, полковник, поднимаясь, сказал:

– На представителя Центрального комитета вы не похожи: вам недостаёт внушительности. На улице я принял бы вас за уволенного студента-первокурсника. Приятно всё же встретиться, как принято говорить, с птицей высокого полёта.

Я ответил, что встречи в жандармском управлении меня отнюдь не радуют, я предпочел бы от них уклониться.