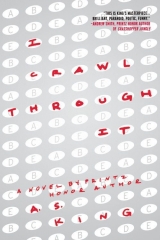

Текст книги "Я ползу сквозь (ЛП)"

Автор книги: A. S. King

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)

В мусорке закручивается розовый водоворот и становится ревущей волной цунами. Посетители Центрального парка начинают разбегаться. Кто-то визжит. Я по-прежнему прикована к мусорке, с руками на девять и три часа. Меня продолжают сотрясать судороги, но больше ничего не вытекает. Жидкость стекает по моему подбородку, а волна поднимается выше Крайслер-билдинг, и мне некуда спрятаться. Либо меня смоет, либо не смоет.

Тиканье становится все громче. Тогда я просто прыгаю в самое сердце воронки. Головой вперед ныряю в мусорку. К собственной рвоте и бомбе. Там все розовое и пульсирует, прямо как мой пищевод. Пахнет свеклой, а запах свеклы напоминает запах влажной земли. И я с трудом удерживаюсь, чтобы не набить рот грязью, потому что здесь пахнет домом, как будто мы с сестрами играем на заднем дворе и строим из грязи замки для муравьев, божьих коровок и пауков. Я хочу наесться грязью. Хочу проглотить в детство, вернуться в него и стать кучкой грязи – и стать моими сестрами, которые все еще ничего не знают, кроме своих фланелевых пижам, кукол и тупых мультиков вроде «Скуби-Ду».

Я плыву по красному туннелю руками вперед, как будто лечу. Мимо дрейфует бомба, тикая, как метроном. Она отбивает ритм музыкантам из «Бабах-оркестра». Все мы – музыканты «Бабах-оркестра», но пока никто об этом не знает. Потом по обе стороны красного туннеля внутри цунами появляются груды мусоры. Обертки от сэндвичей. Сжеванная жвачка. Контрольная по математике. Пятьдесят кофейных стаканчиков. Пачки сигарет. Разбитый шар со снегом. Бейсболка. Половинка пончика. Упаковка от презерватива. Любовная записка. Пластмассовый пузырек для лекарств с заштрихованной этикеткой. Мальчик. Да, на самом дне мусорки – мальчик. Он цепляется за кусок бумаги, идущий поперек его груди. Там написано: «Тик-тик-тик».

– Ты в порядке?

– Ты в порядке?

– Ты в порядке?

Я открываю глаза. Я по-прежнему стою над мусоркой в Центральном парке. Мои ладони все еще лежат на девять и на три часа. Рвота все еще стекает с моего подбородка и заляпывает очки. Женщина, спрашивавшая, в порядке ли я, протягивает мне бурую салфетку и поспешно уходит. Наверно, она слышит тиканье.

Я сажусь на скамейку и отплевываюсь. Потом вытираю лицо и осматриваю рюкзак. Он тоже весь в каплях. И футболка. И рукава. У меня на всем брызги розовой рвоты.

Я пересаживаюсь на другую скамейку. Там мусорка тоже тикает. Я снова пересаживаюсь. И снова. И снова. Похоже, все мусорки заминированы. Может, все взорвутся одновременно. Или нет. Я пересаживаюсь на другой конец скамейки, чтобы тикало не так близко, встаю с ног на голову и сажусь на скамейку ногами в воздух, а головой в засохшую грязь под скамейкой.

…онйокопс кат туТ .теакит ен огечин ,имагон хревв я адгоК

Я снова набираю Шейна и сразу попадаю на автоответчик. Я еще не оставляла голосовых сообщений, чтобы ему не казалось, что я бегаю за ним хвостиком. Но теперь я надежно сижу вверх ногами на скамейке в Центральном парке, можно и дождаться гудка:

– Шейн, это Чайна. Я приехала в Нью-Йорк, чтобы быть с тобой. Думаю, вдвоем мы справимся, но я не знаю, где ты. Я в Центральном парке, прямо за твоим домом. Ты узнаешь меня: я сижу вверх ногами на скамейке и вся заляпана розовой рвотой».

Я наблюдаю, как мимо проходят люди – сколько может сказать о каждом его обувь! – и медленно-медленно придвигаюсь все ближе к мусорке. Но вверх ногами я все равно не слышу тиканья. Это должно иметь какой-то смысл, но я пока не поняла, какой именно.

========== Лансдейл Круз – вечер пятницы – ой, да ладно тебе ==========

Я снова стою за кустом мужчины из куста, потому что других друзей у меня не осталось. В этот раз мне не нужны ни его ответы, ни его буквы. Мне не интересно даже то, что у него под плащом. Мне нужно поговорить. Никто никогда не допускает мысли, что симпатичной девчонке может хотеться поговорить. Если бы я писала стихи, как Чайна, я бы написала об этом стих. Но я не пишу, а, как правило, пеку.

Вернувшись из отеля, я напекла печенья для мужчины из куста, потому что я помню, что он его любит. Именно печеньем я расплачивалась за ответы. Все считают, что у меня какие-то другие методы, но это неправда. Я никогда не целовала мужчину из куста. Ему нравится расчесывать мои волосы. Ему нравится, когда я вру ему и волосы растут, как нос Пиноккио. Ему нравится отрезать у меня свежие пряди, сплетать из них тоненькие косы и класть в мешочек с надписью «Лансдейл врет»; я не против, не отрицать же, что я вру. Я не глупая, я просто не могу удержаться. Вчера в «Хилтоне» я сказала, что мне восемнадцать. Потом – что мне нравится шампанское. Что меня возбуждают мужчины из новостей. Что верю, что он из Лос-Анджелеса (хотя я уже знала, что он из Огайо). Вчера я сказала, что когда-то страдала анорексией, хотя это неправда. Потом сказала, что у меня лейкемия в ремиссии, хотя у меня нет ни лейкемии, ни ремиссии. Я сказала, что в семь лет как-то раз чихала четыре дня без перерыва, пока меня не увезли в больницу – такого же просто не бывает.

Когда мужчина из Огайо… в смысле, Лос-Анджелеса ужасно храпел рядом, я врала без остановки, надеясь, что волосы отрастут и закутают его в кокон. В итоге в коконе оказалась я, а не он.

Сегодня я устала врать. И отправилась пить чай с мужчиной из куста. Подарю ему все мои лживые волосы.

========== Станци – пятница – тупой Марвин в месте прибытий ==========

Мы сегодня уезжаем, и Густав говорит, что нужно вести себя естественно. Поэтому после завтрака я иду в лабораторию к Марвину. Он не обращает на меня внимания, и я слоняюсь по помещению и смотрю, какие эксперименты он тут проводит. На одном столе на горелке Бунзена кипятится мензурка чего-то темно-розового, похожего на свекольный сок. На другом выстроились в шеренги, как солдаты, палочки взрывчатки. На третьем столе лежит на спине лягушка и разложены инструменты для препарирования.

– Хочешь разрезать ее? – предлагает он, крутанувшись на вращающемся кресле.

– Я хочу вас расспросить.

– Ладно.

– Как вы думаете, гипотеза с органом вины имеет право на жизнь? – спрашиваю я.

– Возможно. Поищу в следующий раз, когда появится материал.

Я киваю, хотя понимаю, что он снова разрежет кого-то из своих друзей.

– Как вы думаете, почему все люди так?.. – начинаю я.

– Тупы? – перебивает он.

– Я не это хотела сказать. – Я собиралась спросить, почему у всех такое сильное чувство вины, но вместо этого возражаю: – Не все люди тупые.

– Но большинство. И ты сама это знаешь. Иначе зачем ты сюда попала?

– Я не верю, что большинство людей тупые! – настаиваю я.

– Значит, по-твоему, большинство умные?

– Мне кажется, у всех людей есть потенциал.

Он, кажется, разочарован.

– Вообще, я хотела спросить, почему люди так сильно чувствуют вину.

– Потому что тупые, вот и все.

– Люди не тупые! – повторяю я.

– Хватит уже!

Я трясу головой и продолжаю бродить по лаборатории. На ходу я пытаюсь придумать какую-нибудь нормальную реплику, чтобы послушаться Густава и стараться не выделяться, но в голову ничего не приходит.

– И вовсе люди не умные! Не ври себе! – орет Марвин. Я вздыхаю:

– Да, я согласна, что многие очень ленивы. Наверно, человечество могло бы достичь большего. Но я не считаю себя умнее людей. Я, вообще-то, и сама человек.

– Ты человек с ай-кью сто семьдесят пять.

– Это просто число, – отмахиваюсь я.

– Ты отмахиваешься? Тебе дан такой дар, и ты делаешь вид, что его нет? Ты думаешь, что цифры ничего не значат? Ты не ученый! Выметайся из моей лаборатории!

– Это просто формула. Интеллектуальный возраст разделить на фактический и умножить на сто.

– Ну да!

– И как это доказывает, что все люди тупые, а я нет?

– Ты маленькая, ты еще ничего не знаешь.

Я не отвечаю, что практически все исследования ай-кью показывают, что с возрастом он понижается. Я говорю только: «Вы правы». Не потому, что он прав. Просто Густав сказал вести себя нормально. Поэтому я трогаю пальцем место, где может располагаться орган вины.

– Вот то-то же! – смеется Марвин.

Он сообщает, что на этой неделе соберет фокус-группу. Он говорит, что мой орган может действительно существовать. Подумать только, целая никем не открытая железа, которая решит столько глобальных проблем!

Я вижу иронию его слов, а он сам, похоже, нет. Я не объясняю ему, что, если решения кучи глобальных проблем заперты здесь, никто никогда не решит свои проблемы. Никто, кроме семнадцати местных жителей.

========== Чайна Ноулз – вечер пятницы – Бродвей ==========

Меня зовут Чайна, и я сижу вниз головой на скамейке в Центральном парке. Каждые десять минут я переворачиваюсь обратно, чтобы кровь не вытекла у меня изо рта и носа. Вот так и живется вниз головой. Мирно, спокойно, никакого тиканья, но все время такое чувство, как будто голова сейчас лопнет и оттуда будет хлестать кровь.

Уже довольно поздно. Достаточно поздно, чтобы я начала понимать, что осталась без плана действий. Изначально я планировала: сбежать из дома, встретиться с Шейном, придумать новый план и выполнить его. Сейчас мои планы на будущее, видимо, сидеть на скамейке вниз головой, пока не придумаю новый план.

Небо пасмурное, но, думаю, дождя не будет, хотя мужчина из автобуса сказал, что обещали дождь. Шейн мне так и не перезвонил. Даже мама не перезвонила. Часа в три я пыталась дозвониться до Станци, но слышала только далекий шум вертолетов с винтами из ватных шариков. Ее автоответчик тоже не работает. Я хочу есть: неподалеку стоит торговец сладостями и как раз покрывает карамелью орехи, и запах щекочет мне ноздри. Может, если я сейчас поем сладостей, меня снова стошнит. Может быть, таков побочный эффект выворачивания на правую сторону. Может, теперь, когда моя пищеварительная система снова внутри, она будет исторгать все съеденное наружу.

Я снова набираю Шейна. Никто не берет трубку. Не включается автоответчик. Идут бесконечные гудки.

Я решаюсь купить орехов и беру три пакетика. Они слишком приторные, но я все равно жую их, шагая по Бродвею к метро.

Но я дохожу до станции и иду дальше по Бродвею, надеясь наткнуться на Шейна. Вдруг он решил прогуляться, чтобы проветрить мозги. Или работает в пиццерии на Пятьдесят Четвертой улице, куда водил меня на первое свидание. Может, он стал велокурьером. Или бизнесменом. Или небоскребом. Или буквой W на крыше отеля Westin. Я иду дальше, подхожу к Таймс-сквер и вижу толпу туристов. Деревенских жителей из другого штата и эпохи. Группу людей, говорящую по-французски. Школьников в одинаковых фиолетовых футболках и учителей, которые не слышат, как тикают мусорки на каждом углу. Если я подошла к Таймс-сквер, значит, и портовое управление уже недалеко.

У твоих планов побега самооценка выше, чем у меня

Мне хочется купить билет и спать на собственной кровати,

На правой стороне, довольной жизнью.

Я вспоминаю пепел плюшевой мартышки

На заднем дворе дома и думаю:

Быть может, неправа я и слишком доверяю людям:

Зачем кому-то я, когда мартышка мне вот не нужна?

Я подхожу к дверям портового управления, и бездомный просит у меня денег; я даю ему пять долларов. Я звоню маме, но звонок превращается в сообщение автоответчика: мои сестры поют какую-то дурацкую песенку из диснеевского шоу, которое они постоянно смотрят. Я соскучилась по ним. Я неудачница. Я покупаю билет домой. Я спускаюсь на посадку. Я под землей. Я чувствую, как мне на грудь давит весь Нью-Йорк.

И вдруг я вижу Шейна. Он пришел не встречать меня. Он собирается уехать… с каким-то мужчиной, который годится ему в отцы. Он меня не замечает. Но это ненадолго.

========== Патрисия – утро пятницы – вести себя естественно в Месте Прибытий ==========

Сегодня мы уезжаем. Я оплакиваю расставание со своими фортепиано. Оплакиваю расставание с моими рукописями. Я стараюсь вести себя с Гэри естественно, так что, когда он спрашивает, кончились ли у меня месячные и можем ли мы заняться любовью, я отвечаю: «Давай завтра?» Когда он просыпается и идет в туалет по-большому, я давлю рвотный рефлекс. Когда он замечает: «Знаешь, я, наверно, был неправ насчет твоей странной музыки. Думаю, тут надо не бояться экспериментировать. Мыслить нестандартно. Наверно, в этом весь смысл», – я улыбаюсь и делаю вид, что мне приятно.

Когда мы идем обедать, он спрашивает:

– Как ты думаешь, зачем эти двое прилетели? Им здесь не место. Это поколение потеряно.

– Слушай, о нашем поколении говорили то же самое, – напоминаю я.

– Это разные вещи!

– Не уверена. Мне кажется, реальный мир изменился. Мне кажется, мы больше не подходим, чтобы допрашивать тех, кто прибывает оттуда. – И добавляю: – Мне кажется, они отлично впишутся.

– Марвин говорит, что у девчонки есть потенциал, но она слишком уж гуманистична.

– Ничего плохого в этом не вижу.

– Не знаю.

Кажется, я впервые слышу, чтобы Гэри чего-то не знал.

– Ты на себя не похож, – говорю я и обнимаю его за плечи. Он обнимает меня за талию, и со стороны мы похожи на друзей или влюбленных, хотя на самом деле я гений, планирующий побег из тюрьмы для гениев.

Обед проходит без происшествий. Гэри ходил на восток, потому что я сказала, что нашла Станци с Густавом там. Он не прошел по лесу и километра, но утверждает, что там никто не проходил. Он уже распланировал поиски с участием всех гениев. Мы будем искать во всех направлениях. Весь день. Все выходные, если потребуется, главное – найти вертолет и сломать его. Хотя он не говорит ничего о том, что вертолет разрушат.

Он спрашивает Густава:

– Можешь вспомнить, с какой стороны вы зашли в лагерь? Или откуда вас привела Патрисия?

– Думаю, что знаю, откуда мы пришли, – отвечает Густав. – Могу показать.

Я вижу, что Гэри смотрит на меня, и улыбаюсь, зная, что завтра его не увижу. Потом вспоминаю Кеннета и улыбаюсь шире.

Я говорю новоприбывшим:

– Пока мы не ушли в лес, давайте я покажу вам сад.

Мы встаем и кладем посуду в раковину. В саду я мысленно разговариваю со Станци:

Я: Мы сегодня улетим.

«Знаю».

Я: Не могу выразить, насколько я вам благодарна за спасение. Я жизнью вам обязана!

«Мы вас спасаем?» – удивляется Станци.

========== Станци – вечер пятницы – звонок к ужину в Месте Прибытий ==========

Густав целый день ходил кругами по южной опушке леса и явно утомился. Мне хочется попросить его лечь поспать. Сказать ему, что таким усталым я его за руль не пущу.

– Как ты думаешь, сегодня ты увидишь вертолет? – спрашивает он. – Сегодня не вторник.

– Я тебе доверяю, – отвечаю я.

– Я спрашивал не об этом.

Я нервно перебираю пальцами. Здесь ногти растут быстрее. Или я просто забыла подстричь их перед отъездом. Я вспоминаю, какой сегодня день. Пятница. Мы прилетели вчера утром. И улетим, пока гении ужинают. Я отрываю кусок отросшего ногтя на указательном пальце и жалею Густава.

– Ты столько трудился! – говорю я. – Столько месяцев потратил!

– Почему ты такая грустная? – удивляется он.

Я пожимаю плечами:

– Потому что у нас не вышло.

Мне не хочется говорить «все было зря», и я выбираю более сдержанный вариант.

– У нас выходит, – отвечает Густав. – Все выходит.

Я смотрю на него, но он глядит мне через плечо; я оборачиваюсь и вижу, что сзади к нам подходит Гэри. Он сообщает Густаву, что следом поисковой отряд осмотрит западную часть, где старое поле – то, на которое мы приземлились. Я гадаю, будет ли Гэри скучать по Патрисии, когда она улетит с нами. Почему-то мне кажется, что не будет.

Вдруг в моей голове раздается чей-то голос. Ее – второй меня. Она в ужасе.

«Что вы творите? – спрашивает она. – Как можно взлетать с таким перевесом? Почему вы вообще не остались? Зачем вам улетать? А если разобьетесь? А если вы вернетесь в школу и она взорвется по-настоящему? А если вы вернетесь и напишете все экзамены на нули? А если вы вернетесь и Густав тебя разлюбит? А если там с тобой никто больше не будет разговаривать? А если они думают, что твой медицинский халат дурацкий? А если они думают, что тебе надо лучше ухаживать за волосами? А что, если ты не Станци? Что, если ты не Станци? Что, если ты не Станци?!»

========== Станци – вечер пятницы – четыреста тридцать в Месте Прибытий ==========

Когда мы остаемся вдвоем, я признаюсь:

– Не понимаю, зачем мы вообще сюда полетели. Как ты думаешь, зачем?

– Мы прилетели, чтобы забрать Патрисию.

– Я этого не знала.

– Я тоже, – отвечает Густав. Смотрит на часы и шепчет: – Уже четыре-тридцать. Хочешь сходить проверить, видишь ли ты вертолет?

– Нет.

– Почему?

– Мне плевать, вижу я его или нет. Я тебе доверяю.

Я собираюсь шепотом рассказать ему про горючее, но его голос в моей голове произносит: «Горючее заправлено. Патрисия все сделала. Мы готовы к отлету. Мне нужно только забрать кое-что в доме».

– Но нам нельзя ничего брать с собой! – шепчу я. – Вертолет не выдержит груза.

Густав улыбается:

– Мне нужна только карта, на остальное плевать.

– Карта у меня, – отвечаю я. – Мужчина из куста попросил беречь ее, и все это время она лежала у меня под бельем, – я похлопываю себя по заднице.

В доме мы встречаемся с Патрисией. Она явно волнуется. На ней легкое платье с короткими рукавами, и по ее плечам бегут мурашки.

Она мысленно спрашивает: «Карта у тебя?» Я киваю. Густав замечает, что мы общаемся, и, похоже, чувствует себя лишним.

– Не волнуйся, Густав, – утешает его Патрисия, – мы не будем обсуждать тебя за спиной.

Тут Густав извиняется и уходит в туалет.

Патрисия мысленно произносит: «Он тебя любит. Вы поговорили об этом?»

«Не то чтобы, – отвечаю я. – День был странный».

«Когда мы вернемся домой, все наладится», – думает она.

«Я хочу еще разок навестить Марвина, – признаюсь я. – Забрать его лекарства в мир».

«Это запрещено», – думает Патрисия.

«Но так нечестно!»

– Жизнь вообще нечестная штука, – отвечает Патрисия.

Густав нажимает на кнопку смыва. Патрисия мысленно произносит: «Густав знает, что делать. Когда прозвенит звонок на ужин, просто иди за ним».

Я поднимаю руку к ключицам и массирую орган вины, как показал мне Мартин, но я чувствую не вину, а беспокойство. Мы все понимаем, что наш план побега ненадежен.

Я сажусь за кухонный стол и пишу стих для Чайны, чтобы она могла все понять.

Как понять, настоящая ли твоя параллельная вселенная

Если ты тридцать два часа

Продержала в трусах

Свою старую, драную карту,

Если столько шептала, что слышишь теперь

В голове своей мысли людей,

Не считая себя ненормальной,

То, наверно, она настоящая.

Если ты в человечество больше не веришь,

Насмотревшись, как люди считают, что гении,

И воротит тебя, и охота кричать:

«Вся природа людей есть страдание!» –

То, пожалуй, она настоящая.

Если вновь хочет в школу пустую войти,

Не боясь ни тревог, ни ответов на тест,

Не боясь своей жизнью опять рисковать,

Это значит – она настоящая.

Звонит звонок к ужину. Патриция идет к столовой с раздраженным видом, и я предчувствую, что она опять почувствует страшные боли в духе Лансдейл Круз. Мы с минуту делаем вид, что идем за ней, а потом разворачиваемся и идем по длинной, резко уходящей вверх тропинке к полю, где оставили вертолет. Я стараюсь не волноваться. Каждый раз, когда в голове подает голос вторая я, та, что не считает меня Станци, я заставляю ее заткнуться.

«Ты не та, кем считаешь себя! – говорит она. – Ты не такая сильная, как тебе кажется! Ты не можешь жить так вечно – мечтать, надеяться и делать вид, что в мире нет ничего важнее дохлых лягушек. Густав не лягушка! – заявляет она, когда я продираюсь сквозь колючий кустарник. – Я никогда не могла управлять твоим носом и руками. Я никогда ничем не могла управлять. У Станци все схвачено. А ты не Станци. Ты _____. Пойми это, или вертолет не сможет взлететь».

– Заткнись! – кричу я вслух.

Густав то ли не слышит, то ли не замечает. Может, у него в голове тоже есть такой голос. Может, он говорит ему, что он не Густав. Или что я люблю его. Хорошо бы.

Мы выходим на поле, и я не вижу вертолета. Мне ужасно стыдно. «Ты не видишь его, потому что ты не Станци».

Густав забирается в кабину и заводит мотор. Винт начинает вращаться, и раздается тихий стрекот. Я впадаю в ужас. А кто еще услышит? Кто еще придет сюда? Не начнут ли стрелять в нас, когда мы взлетим?

– Помочь? – спрашиваю я.

–Нужно достать все вещи, чтобы вертолет выдержал Патрисию.

Мы выкидываем вещи на поле; я молча смотрю на лежащий на земле набор для препарирования, и Густав глядит на меня с сочувствием. Он достает откуда-то весы и просит меня встать на них. В джинсах, водолазке, ботинках и халате я вешу 145 фунтов. Потом Густав взвешивается сам: в джинсах, футболке и обуви он весит 155 фунтов.

– Нужно разуться, – говорит он и раздевается до трусов. На них нарисованы маленькие грузовички. Я ничего не говорю. Он снова взвешивается: 149.

Я снимаю обувь и водолазку – 140.

– Какая у нас грузоподъемность? – спрашиваю я. – У нас получится?

– Патрисии сорок три года. Думаю, она фунтов на десять тяжелее, чем кажется. Ставлю на сто пятьдесят.

– Но в ней всего сто шестьдесят пять сантиметров!

– Можешь мне поверить.

– Ну так что, взлетит?

– Четыре-тридцать.

– В смысле?

– Четыреста тридцать. Грузоподъемность вертолета.

На краю поляны появляется Патрисия. На ней только полупрозрачное платье. Теперь-то я понимаю, почему она была одета настолько не по погоде. Чтобы меньше весить. Но она встает на весы, и они показывают 149. Восемь фунтов перевеса. Я снимаю халат и избавляюсь от джинсов, футболки и белья, а Густав сверяется с картой и снимает маленький кусок вертолета. Я снова надеваю халат и взвешиваюсь: 138. Патрисия снимает платье и сандалии: 146. Три фунта. Осталось три фунта.

Густав говорит, чтобы мы забирались в вертолет. Патрисия сворачивается калачиком сзади, на месте багажа, лежит в одном нижнем белье и дрожит. Густав тоже мерзнет. Я отказываюсь снимать халат. Густав надевает шлем и пытается взлететь, но вертолет не взлетает.

– Быстрее! – торопит Патрисия. – Они идут! Они все знают!

Густав снова пытается взлететь, вертолет слегка отрывается от земли и с шумом падает снова.

Густав смотрит на меня, потом снимает трусы. Патрисия тоже снимает белье, и я оказываюсь единственной, на ком надето хоть что-то, и Патрисия кричит в моей голове: «Сними халат! Сними халат!» А вторая я заладила: «Ты не Станци! Ты не Станци!» Густав выкидывает на траву мой шлем и снова пытается взлететь. Мотор честно пытается повиноваться, но Густав не вынуждает его делать невозможное.

Я слышу его мысли: «Станци, тебе придется снять халат. Не волнуйся. Мы все будем голые. Но иначе не улететь».

– Быстрее! – снова кричит Патрисия.

Я выпрыгиваю из вертолета, снимаю халат и кладу на поле. Густав втягивает меня обратно в кресло, опускает рычаг подъема, и мы поднимаемся. Поднимаемся. Поднимаемся.

Только через пять минут я понимаю, что Патрисия плачет.

– Почему вы плачете? – спрашиваю я.

– Потому что мы все голые, как младенцы.

– Мы младенцы, и мы рождаемся, – добавляет Густав.

– Мне нужно кое о чем поговорить, – признаюсь я.

========== Чайна Ноулз – вечер пятницы – Томми ==========

Меня зовут Чайна, я та самая девочка, которую вы видели голой и без сознания по всему «фейсбуку». Я стою в трех выходах от Шейна и смотрю на него во все глаза, но он уткнулся лицом в грудь мужчины. Не слишком плотно, но достаточно близко. Они стоят у двадцать шестого выхода и ждут автобуса в Нью-Джерси. Я подхожу к ним:

– Шейн!

Он оборачивается, его глаза цвета шафрана. Он ящерица. Выстреливает длинный клейкий язык:

– А ты кто?

Мужчину это, кажется, забавляет. На нем деловой костюм, который стоит столько, что я вообще не понимаю, почему он ждет автобуса, а не едет на лимузине.

Я смотрю в ящеричьи глаза Шейна и не вижу ни намека на узнавание. Он не знает, кто я, хотя мы созданы друг для друга. Он стал кем-то другим. За какую-то жалкую неделю он вывернулся наизнанку, и все видят только ящерицу.

– Прошу прощения, – говорю я. – Я думала, ты мой друг Шейн.

– Он не Шейн, – отвечает мужчина в дорогом костюме.

Шейн смотрит пустыми глазами. Я помахиваю билетом на автобус:

– Шейн?

– Вы ошиблись мальчиком, – произносит мужчина.

«Вы ошиблись мальчиком»? Я пячусь назад. Шейн ящерица. Я кишечник. Один из нас на левой стороне, другой на правой. Мужчина чему-то ухмыляется, и я не знаю, чему. Не похоже, что он знает Шейна. Он ему не отец, не адвокат, не дядя и не…

Объявляют посадку на их автобус. До моего еще пятнадцать минут. Я застываю, а желтые глаза Шейна моргают вертикальными веками и шлют мне послания. Он не хочет ехать с этим мужчиной в Нью-Джерси. Мужчина познакомился с ним по интернету. На том же сайте, где и я, в нашем убежище.

Я проглатываю себя, не сходя с места, прямо на нижнем ярусе портового управления. Этот вкус ни на что не похож. Он ударяет со всем вкусовым соскам. Он горький. Кислый. Сладкий. Соленый. Я пульсирующий пищевод, глядящий на мальчика-ящерку. Теперь он узнает меня и посылает новое сообщение зрачками: «Помоги мне, – просит он. – Помоги мне».

У его ног лежит маленькая сумка. Не его. Дорогая и с колесиками.

Они с мужчиной в костюме идут на посадку, я следом. Шейн не сводит с меня глаз и от страха так часто моргает вертикальными веками, что я с трудом различаю слова: «Помоги! Помоги! Помоги!» Когда мужчина ставит сумку в багажное отделение, я начинаю действовать. Я хватаю Шейна за руку, и мы бежим назад в портовое управление. Я не оглядываясь бегу к ступенькам. Мужчина кричит вслед: «Томми! Томми!»

У моего сетевого ника самооценка лучше, чем у меня

Я там Оливия; не знаю, почему, не потому, что было поздно и я хотела стать нормальной.

Ты стал там Томми, объяснив: звучит и мужественно, и по-детски.

Мы втискиваемся в кабинку для престарелых в женском туалете и слышим, как он кричит: «Томми! Томми!» Он добавляет что-то о том, что автобус ждет. Что заберет назад все свои подарки. Говорит что-то о прошлой ночи. Услышав это, Шейн начинает плакать. Он сидит на унитазе, а я стою у двери на случай, если тут кто-то поверит мужчине в дорогом костюме больше, чем нам. Так всегда и бывает. Мужчинам в дорогих костюмах всегда верят.

Шейн закрыл лицо руками, и его слезы капают на старую красную плитку. Мужчина в костюме просит женщину проверить все кабинки.

– Убирайтесь! – отвечает она. – Это женский туалет.

Мне хочется позвать охрану. Или набрать 911. И вообще позвонить хоть кому-то. Но звонить некому. Звонить некому, совсем как в тот раз. Поэтому я глажу Шейна по холодной чешуйчатой спине и говорю, что все будет хорошо. А он гладит меня по двенадцатиперстной кишке и говорит то же самое. Мы сидим там целый час.

Когда мы выходим, Шейн боится наткнуться на мужчину. Я предлагаю ему снова вывернуться на правую сторону, но у него не получается, и я остаюсь пищеварительной системой и покупаю два билета до Пенсильвании. Ближайший автобус уходит через десять минут.

– Откуда ты тут взялась? – спрашивает Шейн.

– Хотела вернуться домой. Я сдалась. Ты не отвечал на звонки, и я подумала… ну, ты понял.

– Я стал ящерицей, – говорит Шейн.

– Не бойся, – отвечаю я, – я стала желудком.

– Я сломанный человек.

– Ничего, починим.

– Думаешь?

– Можешь мне поверить.

Мы спускаемся к выходам, высматривая мужчину в костюме.

– Его здесь нет, – произношу я.

– Он, наверно, захочет получить свои деньги назад.

Я не спрашиваю, за что он заплатил Шейну. Я достаточно знаю Шейна, чтобы догадаться.

– Пусть попробует подать в суд, – отвечаю я.

– Куда нам теперь идти? – спрашивает Шейн.

– Поедем ко мне домой.

Он вздыхает:

– Никогда не мог долго жить дома. Ни у себя, ни у других.

– Значит, если что, скажешь мне и мы сразу уедем.

Мы становимся в очередь на посадку, и Шейн отворачивается к стене. Очередь продвигается вперед, и мы наконец садимся в автобус. У меня с собой рюкзак с вещами, а у Шейна есть только телефон и та одежда, которая на нем.

– Можно мы там сходим за покупками? Мне нужна одежда.

– Конечно. А на первых порах возьмем что-нибудь у Густава. Он тебе понравится.

– А он сломанный?

– Мы все сломанные.

– Вот как.

– Ты идеально впишешься, – обещаю я.

========== Станци – вечер пятницы – двадцать вопросов ==========

Мы летим по синему небу, и я вижу только собственное голое тело, потому что не могу смотреть вверх. На моем правой ноге шрам. Он длиной сорок сантиметров и сантиметра три шириной. Он темный, как десны в глубине рта. Я не отрываю от него глаз.

Если сказать: «Когда я смотрю на шрам, я все вспоминаю», – это будет ложью. Я никогда не забывала, поэтому мне нечего вспоминать. И всем нам нечего.

Первым заговаривает Густав. Мы покинули Место Прибытий полчаса назад. Мы летим обратным рейсом. На карте крупными буквами написано: «Обратных рейсов нет». Я не умею ориентироваться по картам для вертолетов, но если бы умела, то точно сказала бы вам, что теперь Густав летит другим маршрутом.

– Простите, что так холодно, – говорит Густав.

– Ты не виноват, что тут холодно, – отвечает Патрисия.

– Я имел в виду… ну, простите, что нам всем пришлось раздеться.

– Быть голой не так уж плохо, – замечает Патрисия. – Мы как младенцы.

– Да, пожалуй, это довольно символично, – соглашается Густав.

Я чувствую, что они оба ждут, когда я заговорю, но я молча смотрю на шрам. Его легко не замечать, принимая душ. Если я не вижу его, его как будто и нет.

– Не думаю, что рождаться так холодно, – подаю голос я.

– Пожалуй, – соглашается Густав.

– Я даже думаю, что умирать не так холодно, – продолжаю я. – Моей сестре было шесть. Когда я обнимала ее в последний раз, она была теплой. – Все молчат. Я продолжаю: – Перед этим мы играли в «Двадцать вопросов». Была моя очередь. Мне было восемь. Я выбрала слово «вомбат», потому что она точно его не знала. – Все по-прежнему молчат. Говорим только мы со шрамом. Да, у него есть рот. Шрам говорит:

– Мы лежали на заднем сиденье смятой машины и ждали, пока нас кто-то вытащит, и я ве твердила: «Это вомбат! Это вомбат!» Кажется, с тех пор я ни разу не произносила слово «вомбат». Ни разу. Даже на биологии. Вомбат.

Я отвешиваю шраму оплеуху. Как он смеет говорить такое? Как он вообще смеет говорить?

– Станци! – окликает Патрисия. – Станци!

– Я не Станци. Я _____. И всегда была _____.

Я отвешиваю шраму еще одну оплеуху. Он ничего не чувствует. Ноги занемели от холодного воздуха. Я занемела от холодного воздуха. Я всегда была нема. Шрам продолжает говорить сквозь град оплеух:

– Я смотрела, как она пытается вдохнуть. Я чувствовала, как она умирает. К ее рукам прилипли соленые крекеры с арахисовым маслом. Ее любимые. Она так и не узнала, что такое вомбат, а я пыталась надуть ее, потому что она была слишком непоседливой. Но шестилетки всегда такие. Так говорили родители.

– О, Станци, – произносит Густав.

– Вомбат-вомбат-вомбат. Мы вместе играли с моим микроскопом. Мы играли в штаты – как в города, только названиями штатов. Она всегда неправильно говорила «Теннесси».