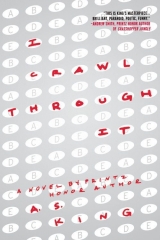

Текст книги "Я ползу сквозь (ЛП)"

Автор книги: A. S. King

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)

– Я художник, – говорит он.

– Отличные буквы, – говорю я. – Очень прочные.

– Они никому не нужны. Никто больше не ходит мимо.

– Потому что большинство вас боится, – объясняю я.

– А ты тогда почему тут ходишь?

– Мне по пути к Густаву и в мексиканский ресторан. И я вас не боюсь. Мне нравятся ваши буквы.

Он дает мне огромную деревянную «Д». Она пестрит крошечными точками всех цветов. Я благодарю и прошу его сохранить ее для меня, потому что я такую огромную букву не унесу.

– Хочешь, сходим туда? – спрашивает он.

– Куда?

– В ресторан.

Я хочу есть. Последнее, что я брала в рот, – это сок из кале с киви из бара у Центрального парка.

– Тогда вам придется что-нибудь надеть, – замечаю я.

– Понимаю. Подожди, сейчас приду.

Вместо того чтобы ждать я иду к Густаву и спрашиваю, не хочет ли он вместе сходить в «Лас Херманас». Я же знаю, что он не упустит шанса поесть тамале.

– Умираю с голоду, – признается Густав, – но у меня нет денег.

Я обещаю заплатить за обед и предупреждаю, что с нами пойдет опасный мужчина из куста.

– Он же голый, – удивляется Густав. – Он всегда голый.

– Я попросила его одеться. Думаю, все будет нормально. Вообще он неплохой человек. Просто ему скучно. Нам ведь тоже скучно, да? А еще у него очень красивые буквы. – Густаву, похоже, неловко. – Если не хочешь, не ходи, конечно. Чем тебе не нравится опасный мужчина из-за куста? Он же купил тебе вертолет, так? Я думала, вы друзья.

– Он делает буквы и раздает людям, – отвечает Густав.

– Знаю, у меня много его букв.

– Ты его целовала! – кажется, Густав в шоке. Или ревнует. Не понимаю.

– Да, – признаю я, – несколько раз. Но есть и другие способы получить его прекрасные буквы.

Густав переводит тему:

– Сегодня было два предупреждения о бомбежке, – рассказывает он, вылезая из кабины и снимая пояс с инструментами. – Одно пришло из Нью-Йорка. Кроме меня, этого никто не знает, но я помню, что ты пытаешься разгадать загадку, и решил тебе сказать.

Я киваю, но не спрашиваю, откуда пришло второе. Хоть день проживу без них. Я прошу его поторопиться:

– Умираю с голоду!

Когда мы выходим на улицу, нас уже ждет опасный мужчина из куста, одетый в джинсы и футболку с надписью: «Как бы поступил твой телевизор?»

Мы заходим в ресторан, но не садимся за столик; Густав ведет нас к окошку на вынос и мы делаем заказ. Я вижу, что опасный мужчина из куста немного этим разочарован, но он знает, что он опасный мужчина из куста, так же хорошо, как я знаю, что я Станци, героиня вашей книги, никто, человек и две личности в одном теле, а Густав знает, что он тот парень, который строит невидимый вертолет. Мы втроем – не самые популярные люди района.

========== Станци – вечер понедельника – спать-рвать-целовать-танцевать-выпивать ==========

Я заказываю буррито, потому что его легко есть на ходу, а Густав явно собирается сделать именно так – он разворачивается и уходит еще до того, как мы с мужчиной из-за куста успеваем сделать заказ. Густав заказывает тамале в пенопластовом контейнере, а мужчина из-за куста берет dos pollo энчиладас; если честно, завидую, потому что я бы тоже их заказала, если бы мы сели за столик, как нормальные люди. Я не произношу этого вслух, но стоит мне об этом подумать, как мужчина из-за куста похлопывает меня по плечу и отдает мне свой контейнер энчиладас. Я отдаю ему буррито и благодарю. Он отвечает en español:

– De nada.

Когда мы возвращаемся к Густаву в гараж, он забирается в невидимую кабину, чтобы поесть одному, а мужчина из-за куста прощается и идет к себе домой. Или в куст. В общем, туда, где он съест буррито. Я сажусь на перевернутое ведро от краски, раскладываю на коленях контейнер с энчиладас, рисом и бобами и начинаю есть пластиковыми ножом и вилкой.

– Зачем ты вообще с ним разговариваешь? – спрашивает Густав.

– Мне его жалко.

– Он же чокнутый!

– Он купил тебе вертолет, – замечаю я.

– Но он все равно свихнулся, – отвечает Густав. – Он купил его мне, только когда я сказал, что не выдержу больше ни секунды такой жизни.

Я не отвечаю. Думаю, он преувеличивает. Или он тогда как раз выстроил себе теорию и не вылезал из снегоступов.

– Я даже не знаю, полетит эта штука или нет, – признается Густав. – Возможно, он купил мне ее, просто чтобы я отвлекся.

– Кто-то сказал бы, что мы все сошли с ума, – замечаю я. Густав запихивает в рот почти целую тамале и жует, кажется, с минуту. Я добавляю: – Но это же неправда. То есть, не по-настоящему.

Густав смотрит на меня со смесью горечи и любопытства.

– У тебя правда есть его буквы? – спрашивает он. – Ты что, правда его целовала?

– Да.

– Почему?

– Почему нет?

– Это не ответ!

– Не знаю, – признаюсь я. – Он просто хочет, чтобы его любили. Он просто хочет раздавать людям буквы. Это правда прекрасные буквы. Никогда ничего подобного не видела.

– Все хотят, чтобы их любили, – отвечает Густав.

Дальше мы едим молча, и, разделавшись с тамале, Густав берет свой пояс с инструментами и возвращается к работе. Я спрашиваю, чем он занимается теперь, и он отвечает, что закрепляет приборную панель, проверив все дисплеи, переключатели и кнопки. Он обещает, что скоро все будет готово к полету:

– Может, даже завтра.

– Завтра?

– Вторник – идеальный день недели для отлета, – замечает он.

– Согласна.

– Ты мне доверяешь?

– Да.

– Почему?

– Почему нет?

В этот раз Густав не требует более логичного ответа. В этот раз он понимает, что я серьезно. Он знает, что у нас нет вариантов ответа под буквами. Он знает, что мы не мыши в фанерном лабиринте школы. Он знает, что я тоже больше не выдержу такой жизни.

– Думаешь, правда… завтра? – спрашиваю я.

– Думаю, да. С утра чуть-чуть проверю, как он работает. – Он смотрит себе под ноги – думаю, что на педали. – А потом можно лететь.

– До сих пор не понимаю, как можно лететь в невидимое место. Мужчина из-за куста больше ничего не говорил?

– Он сказал, что там месторождение гениев.

– Но он же говорил, что оно невидимое?

– Говорил. Но он же чокнутый, не забывай, – напоминает Густав. – Только представь себе такое место, где ты никогда больше не почувствуешь себя как в детском саду. Никаких оценок, никаких секретов и никакой ерунды.

– Он так и сказал?

– Не знаю, я так представил.

Я с минуту молча стою и представляю, как для меня выглядит месторождение гениев. Я вижу, как избавляю мир от вины. Я вижу, как мы с родителями никуда больше не ездим.

– Ладно, – говорю я наконец, – родители, наверно, меня уже потеряли. А мы с Чайной целый день прогуливали.

– Вот бы взять Чайну с собой, – замечает Густав.

– Она его не видит.

– Даже по четвергам?

– Ага. Она врала.

– Вот как, – удивляется Густав. – Похоже, она слишком много общается с Лансдейл Круз. Обычно Чайна говорит правду.

Я сомневаюсь, что есть хоть кто-то, кто бы обычно говорил правду, и ничего не отвечаю.

– Что возьмешь с собой? – спрашивает Густав. Секунду подумав, я отвечаю:

– Инструменты для препарирования, дневник наблюдений, защитные очки и сменную одежду. Нормально?

– Ты полетишь в халате? – спрашивает Густав, показывая на мой халат.

– Конечно.

– Я думал, может, оставишь здесь.

– С чего бы?

– Почему бы и нет?

Я выбрасываю в мусор пустой контейнер из-под энчиладас.

– Спокойной ночи, Густав. Надеюсь завтра увидеть тебя и твой чудесный вертолет.

Густав машет рукой и говорит что-то про тахометр.

Мужчина снова в плаще.

– Хочешь купить А? – спрашивает он, как будто мы не знакомы, не пили чай за кустом и не менялись едой.

– А у меня уже есть.

Он копается за кустом:

– Может, тогда С?

– У вас есть Ш?

Он снова копается в кусте и выносит две П. Он складывает их в смешную детскую утолщенную Ш.

– Это две П, – замечаю я.

– Я в курсе.

Он раскрывает полы плаща и роется во внутренних карманах. Я уже так привыкла к его голому телу, что перестала его замечать.

– У меня есть Е, – говорит он, протягивая мне буквы. Он очень доволен и горд тем, что у него есть Е.

– А цифры вы делаете?

– Цифры! Ха!

Я верчу в руках Е. Она гладкая и холодная.

– Мрамор? – спрашиваю я.

– Гранит.

– Возьму Е, – отвечаю я, – в качестве прощального подарка.

Мужчина щурится и ухмыляется:

– Густав наконец полетит?

Он рад еще сильнее, чем когда нашел в кармане букву. Он поднимает указательный палец:

– Подожди! – и убегает к себе домой. Я слышу, как хлопает дверь и кто-то пробегает вверх-вниз по деревянным ступенькам. Через минуту он уже снова стоит рядом: – Жаль, что мне с вами нельзя. Я был там. Это просто рай.

Я понятия не имею, о чем он.

– Где рай?

– Говорят, что оттуда нет рейсов, – продолжает он. – Но это ложь. Я там был. Я вернулся.

– Зачем вы вернулись, если там рай?

– Я вернулся, потому что рая не бывает, – отвечает он. – Рай – это миф. Никогда не забывай этого. Рай шит белыми нитками. Как сэндвич с ветчиной без ветчины. Голубое небо по понедельникам, если по средам дождь.

– Ясно, – отвечаю я, потому что чокнутый мужчина из-за куста может говорить так всю ночь. – Могу я заплатить вам за эту прекрасную Е?

Услышав мой вопрос, мужчина расстраивается. Кажется, я сделала ему больно.

– Это подарок, – отвечает он. – Слишком тяжелый, чтобы взять его с собой, но все равно подарок.

– Вы его видите? – спрашиваю я.

– Вертолет?

– Да.

– Разумеется.

– А по каким дням?

Вместо ответа он начинает раскладывать буквы за кустом по материалу. Когда он слишком сильно нагибается, сквозь разрез сзади его плаща виден край мошонки. Потом он снова встает:

– В каком смысле – по каким дням?

– По каким дням вы его видите?

– Каждый день. – По его лицу видно продолжение фразы: «Зачем ты задаешь такие глупые вопросы?»

– А я вижу его только по вторникам.

Он делает вид, что не услышал, лезет в самый потайной карман плаща и достает что-то вроде карты. Ее явно часто использовали. Ей много лет. Она пожелтела от времени.

– Она существует в единственном экземпляре. Густав знает, что с ней делать. – Он хватает меня за плечи: – Другой такой нет, понимаешь?

Я беру карту и запихиваю ее под локоть руки, под мышкой которой лежит гранитная Е. От того, что в этот раз мы не целуемся, я чувствую себя отвергнутой. Это какой-то бред. Никто не должен желать, чтобы его поцеловал опасный мужчина из-за куста. Я разворачиваю карту и изучаю ее при свете фонаря. Я не особо понимаю рисунки и отметки и вижу только две строчки текста. Сверху написано: «Место прибытия». Снизу: «Обратных рейсов нет». Интересно, это такая шутка?

– Разве похоже, что я шучу? – спрашивает опасный мужчина из-за куста.

Я что, подумала вслух?

– Нет, я слышу твои мысли.

Я думаю о том, как хочу, чтобы он поцеловал меня.

Он берет меня за плечи и осторожно чмокает в лоб:

– Постарайся выспаться. Путешествие будет долгим. – Я киваю. – Не показывай карту никому, кроме Густава. Даже когда прибудете, – наставляет он. – Особенно когда прибудете.

Я иду домой. У входной двери я прячу букву и карту в рюкзак. Потом достаю телефон и вижу, что уже почти одиннадцать. Родители, небось, еще не ложились и устроят мне допрос, где я была весь день.

Но меня ждет только записка: «Ушли спать. Разогрей ужин из морозилки. Не забудь выключить свет».

Понятия не имею, зачем они все время пишут, что ушли спать. Я давно убедилась – в спальне их нет. Они ушли делать еще что-то, что тоже заканчивается на -ать. Сдать. Стонать. Сломать. Сливать. Плевать. Рвать. Целовать. Танцевать. Или выпивать. Если конкретно, они ушли в «Чики-бар» совсем рядом с нашим домом. Дотуда ровно сто двенадцать шагов. Так уж построили наш район. Бары и детские площадки соседствуют, чтобы родители могли от барной стойки видеть, что ребенок упал с качелей, и медленно трезветь по дороге в больницу на рентген ключицы.

========== Патрисия – понедельник – застой в Месте Прибытия ==========

Я постоянно слышу музыку. Сколько себя помню. Совершенно разную. Иногда это чужая музыка. Иногда моя собственная. Иногда в моей музыке слышно вертолет. Он стрекочет, и стрекочет, и стрекочет.

Мне сорок три года, и за свою жизнь я сочинила сто шестьдесят семь симфоний, пятьсот девяносто восемь шлягеров, сто тридцать четыре джазовых пьесы и пятьдесят шесть риффов в жанрах рок-н-ролл, панк-рок и хэви-метал. Я могу миксовать пластинки на трех пультах одновременно и являюсь, насколько мне известно, единственным в мире композитором в жанре скрэтч-даб-трэп-хип-хоп-оперы. У меня таких двенадцать штук.

Но я не пишу ничего нового уже целый год. У меня застой. У меня в голове звучат кусочки песен, отдельные голоса, но я больше не слышу того, что было раньше. Не хватает инструментов.

С тех пор, как Кеннет нас покинул, его мне не хватает тоже. Мне не хватает Кеннета, потому что здесь не должно было быть обратных рейсов. Если ты попал сюда, ты остаешься. Таков закон. Кеннет нарушил его и ушел. Этим он напомнил мне, зачем я написала двенадцать скрэтч-даб-трэп-хип-хоп-опер. Чтобы нарушать правила.

Вспомнив, я перестала писать. Время перестало идти. Все сосредоточилось на отбытии обратного рейса.

А сегодня я слышу песню. В ней звучат вертолеты. Это может значить только одно – прибытие.

========== Станци – утро вторника – миллион планов побега ==========

– Вчера нам звонил директор! – звучит в мой последний день вместо будильника.

Это мама, и она говорит слишком быстро. Сейчас 5:34 утра, и мама с пяти смотрит утренние новости.

– Она сказала, что ты прогуляла уроки. Она сказала, что у тебя проблемы. Возможно, это ты посылала предупреждения о бомбе, – говорит мама.

Я сажусь и тру глаза. Еще слишком рано и толком не рассвело. Мама стоит в дверном проеме и собирается включить свет.

– Не включай свет, пожалуйста, – прошу я, но мама все равно включает.

– Правда что ли?

– Нет, конечно, – отвечаю я. – Но думаю, что знаю, кто посылает предупреждения. Хотя мое расследование еще не закончено.

– Я хотела спросить, правда ли ты прогуляла.

– А.

– Так правда?

– Да.

– И куда ты ходила?

– Мы с Чайной навещали ее парня.

Мама неожиданно радуется:

– Так у нее есть парень? Как мило. Рада за нее.

– Можешь уйти?

– Как ты думаешь, кто присылает предупреждения?

– Не буду говорить, пока не знаю точно.

– Где живет парень Чайны?

– В Филадельфии, – вру я.

– Вы пили спиртное?

– Нет.

– Курили марихуану?

– Нет, конечно.

– У него было дома оружие?

– Не спрашивала. Я к нему домой-то не ходила, сидела в каком-то ресторане.

Мама минуту думает:

– Так ты отпустила ее одну к парню домой?

– Да, она меня заставила.

– Честное слово, и она, и эта твоя вторая подруга кончат в психушке.

– Она нормальнее, чем ты думаешь, – говорю я и думаю: «Она нормальнее, чем ты».

– Вчера вечером была массовая стрельба в кинотеатре во Флориде, – сообщает мама.

– Как мило.

– Что ты ела в этом филадельфийском ресторане?

– Смузи из сока кале и киви. Было вкусно.

Мама морщится и наконец-то выходит из моего дверного проема и возвращается к телевизору. Органическая еда – это страшно.

Я накрываю голову одеялом, чтобы свет не бил в глаза, и понимаю, что сегодня, возможно, вижу маму в последний раз. «Обратных рейсов нет». Я ожидала, что почувствую какую-то боль, как будто нас с мамой связывает резиновая пуповина, но чувствую только жалость. По нашим семейным альбомам видно, как она сдает. Сначала у нее вытянулось лицо. Потом потухли глаза. Потом родители начали свои мрачные гастроли. Был составлен список. Появились крекеры с арахисовым маслом и желе и скатерти для пикника. Потом они стали составлять планы на случай чего угодно. Пожара, захватчиков, взрыва, утечки газа, провала в асфальте. Моя жизнь – это миллион планов побега. Сегодня будет просто: я готовилась к этому моменту всю жизнь.

Потом я наконец встаю, достаю из рюкзака гранитную Е и кладу на стол. Потом я собираю вещи (никаких учебников, только одежду и все, что я хочу взять в путешествие) и принимаю душ.

Когда я возвращаюсь из ванной, я подслушиваю разговор на кухне.

– Может, стоит снова позвать психолога? – спрашивает папа.

– Он много раз говорил, что все еще всплывет, соглашается мама.

– Когда она уже снимет свой чертов халат? – вздыхает папа.

– Кажется, ей становится хуже, – замечает мама. – Она соврала мне. Раньше она никогда не врала.

– Думаю, – решает папа, – можно записаться на завтра. Когда она была маленькой, нас всегда принимали сразу. – Мама вздыхает. – Боже, мама, она жива, это уже чудо. Наше дело – ей помочь.

– Я не могу. Не хочу даже думать об этом.

– Я тоже не хочу, – соглашается папа. – Но никак иначе ей не помочь.

– Чур ты ее везешь.

– Постараюсь записаться поскорее, – обещает папа.

– Ей правда нужна помощь.

– Он поговорит с ней. Он нас помнит. Он ей поможет.

– Мне кажется, эпопея с бомбами – ее рук дело, – говорит мама. – Думаю, больше некому.

На этих словах я закрываю дверь – громко, так, чтобы они слышали. Насчет бомб мама ошиблась. Все мы – бомбы.

Звенит звонок. Это должна быть Чайна, потому что мы договорились вместе пойти в школу. Я даже близко не готова. Не готова к школе. Не готова сказать Чайне, что я туда не пойду. Не готова сказать, что сегодня сбегаю с Густавом. Я прошу маму впустить подругу, одеваюсь и распускаю волосы, чтобы они высохли. Когда они сохнут сами, они завиваются.

Пока я собираюсь, Чайна рассматривает новенькую букву. Она не задает вопросов.

Я с трудом взваливаю рюкзак на плечо.

– Чего у тебя там? – удивляется Чайна.

Я отвечаю, что учебники, хотя она знает, что вчера я оставила все учебники в шкафчике. Я лезу в карман халата и достаю листок со стихотворением:

– Кстати, я дописала. Ну, к английскому.

Чайна читает про себя.

Стереть. Стереть. Стереть

Есть одна дырочка. Если воткнуть в нее кончик разогнутой скрепки,

Мир перегрузится.

Мир станет печенью: три грозных доли сплелись вокруг сердца.

Мир будет все пропускать через фильтр, возрождаясь вновь.

Мы будем травку выращивать и пировать на траве, и друг друга любить,

Не зная, что фильтр – это мы.

– Для первого раза здорово, – замечает Чайна.

– Спасибо.

– Надеюсь, ты получишь А.

– Мне все равно, какой буквой она меня одарит.

Мы выходим из моей комнаты. Родители по-прежнему сидят за кухонным столом, наполовину приклеившись к телевизору, наполовину обсуждая, как запишут меня ко врачу. Я замечаю, что папа пытается со мной заговорить, но никак не реагирую. Я не прощаюсь. Даже с кошкой. Когда я закрываю дверь, что-то внутри меня содрогается. Я стала холоднее.

========== Патрисия – утро вторника – стрекот вертолета в Месте Прибытия ==========

Я говорю Гэри, что скоро будет прибытие, и он советует мне больше спать.

– Но скоро правда будет прибытие, – возмущаюсь я. – Я же его слышу.

Похоже, сказать Гэри было не очень хорошей идеей, так что я делаю вид, что просто говорила во сне. Я сажусь и трясу головой:

– Я что-то говорила?

– Вряд ли, – отвечает Гэри.

– Ну и странный же сон мне снился, – рассказываю я. – Сколько времени?

– Семь.

– Ясно.

Потом я иду на кухню делать чай, а Гэри занимает туалет. То, что он там делает, всегда слышно по всему дому. Это одна из многих вещей, которые меня в нем просто бесят.

Здесь нет браков. Только общее жилье. Расписание, кто когда готовит. Соседи с привилегиями, так сказать.

Гэри мне даже не друг. Я просто его устраиваю. Он философ и уверен, что реальный мир нужен только тупым. Он еще не понял, что сам тоже тупой. Я сажусь за кухонный стол и посылаю прибывающим послание: «Возвращайтесь! Здесь тюрьма!» Потом я вспоминаю, что отсюда все же есть выход, и понимаю, что в этот раз может быть моя очередь.

Гэри ничего не знал про нас с Кеннетом. Для него Кеннет был просто нудистом – художником, не способным к межличностному взаимодействию на уровне Гэри. Нудистом, который жил один в хижине и не любил гостей. Больше Гэри ничего не знал.

Раздается звук сливного бачка, и в кухню входит Гэри.

– Идешь завтракать? – спрашивает он.

Я хватаюсь за голову:

– Снова начинается мигрень. Думаю, пропущу.

– Мне принести тебе что-нибудь?

– Ага, как хочешь. Я, наверно, прилягу.

Когда он уходит, я достаю последний подарок Кеннета – маленькую резную букву П. Он вырезал ее из куска кварца, который мы нашли, когда гуляли. Мне тогда было лет двадцать пять. Поверить не могу, что я здесь уже столько лет.

Я осталась только ради Кеннета. Я писала ему симфонии, много симфоний, а он вырезал мне буквы и оставлял их на видных местах. Буквы по-прежнему лежат там, где он их оставил: по всему лесу, даже в столовой и комнатах для собраний, – но никто другой их не замечает. Я знаю, что это должно что-то значить, но пока не поняла, что именно. Я знаю, что это значит, что мое место не здесь, но пока не нашла способа уехать.

========== Чайна Ноулз – утро вторника – желчный пузырь ==========

Меня зовут Чайна, и я желчный пузырь, который идет в школу. Станци ведет себя странно. И сегодня дело не ограничивается лабораторным халатом.

Она решает пойти той самой дорогой, мимо куста. Я напоминаю, что никогда там не хожу. Она отвечает, что так быстрее дойти до дома Густава и ей надо идти так.

– И мужчина из-за куста все равно днем работает, – добавляет она.

От этой фразы я резко завожусь. Она делает вид, что по всей ее комнате не висят его буквы. Что я не знаю, откуда они у нее. У меня такое чувство, что Станци мне не настоящий друг. Иначе она бы обратила внимание на знаки, которые я ей подаю. Разве настоящая подруга может прочитать все мои стихи и не спросить, что сделал со мной Айриник Браун? Разве настоящая подруга может, зная все мои секреты, заставить меня идти этой дорогой?

Как понять, настоящий ли твой опасный мужчина из-за куста

Если мужчина в темных кустах

Дает тебе буквы за поцелуи,

Может, он существует.

Если мужчина в темных кустах

Пугает тебя, когда ты в ста шагах,

Может, он существует.

Если мужчина в темных кустах

Подружился с твоею подругой

И она защищает его, будто он ничем не хуже нас,

Будто в радость его целовать –

Значит, он существует.

Если мужчина в темных кустах

Учит тебя всепрощению,

Значит, он точно есть.

В каждом городе есть темные уголки, куда мы прячем выдуманных чудовищ. Я сказала, выдуманных.

Мы со Станци идем по улице, и я вдруг слышу странный звук, похожий на приглушенный стрекот.

– Ты слышишь? – спрашивает Станци.

Да, я слышу. Посмотрев на нее, я вдруг вижу то, о чем она всегда мне рассказывала. Она – действительно два человека. Это отчетливо видно. Она разделена пополам. Разрезана точно посредине. Я смотрю на нее и вижу, что один ее глаз голубой, а другой карий. Всмотревшись повнимательнее, я вижу, как одна из ее рук пытается заставить другую помахать мне на прощание. Половина ее рта хочет сказать правду, а другая обречена лгать.

Я спрашиваю, почему вертолет так тихо шумит.

– Может, потому что он невидимый? – отвечает Станци.

Когда мы входим на задний двор дома Густава, я понимаю, что она его видит. У нее загораются глаза. Густав стоит на траве, поднимает над головой коробку и ставит ее внутрь. Я не вижу вертолета, но все равно слышу приглушенный стрекот.

– Вы сегодня улетаете? – спрашиваю я Станци.

– Да.

Я обнимаю ее и остаюсь стоять на дорожке, а Станци подходит к Густаву. Мой желчный пузырь заливается плачем, потому что это единственная видимая часть меня и слезы решают вытечь именно оттуда, и тут я понимаю, что мне нужно снова стать видимой. Нужно вернуться. Раз Станци больше не сможет меня защитить, а Густав вывезет свой талант в другое место, я останусь одна среди моря одинаковых карандашей для тестовых бланков.

Я выворачиваюсь лицевой стороной прямо здесь, на тропинке за домом Густава. Я встряхиваю волосами, делаю глубокий вдох и подхожу к Станци, помогающей Густаву сложить вещи в вертолет:

– Кто теперь будет читать мои стихи?

– Тебе придется читать самой.

– У тебя есть адрес?

Она только разводит руками. Когда Густав уходит в дом за новой порцией вещей, я спрашиваю:

– Это точно не опасно? Ты уверена, что хочешь это сделать?

– Уверена.

– Он раньше когда-нибудь водил вертолет? – спрашиваю я.

– А какая разница?

Я подруга Станци и знаю ее тайны. Нельзя пройти через то, через что прошла она, и отделаться одним только лабораторным халатом. Я плохая подруга. Мне нужно позвонить ее родителям. Рассказать им, что происходит.

Из-за моей спины раздается мужской голос:

– И кто поверит в историю о невидимом вертолете?

Обернувшись, я вижу мужчину в плаще и бросаюсь бежать в сторону школы.

В школе я сразу иду к Лансдейл, она видит, что я снова стала девочкой, а не пищеварительной системой на ножках, и поражается:

– Я так тобой горжусь!

Я тоже собой горжусь.

Мимо проходят два парня:

– Рады снова тебя видеть, Чайна.

Учитель смотрит на меня с сочувствием, как будто все знает – как будто видел на Фейсбуке то же, что и все, – и я вдруг превращаюсь в игрушку-попрыгунчик за четвертак из ближайшего магазина, которую нужно сжать, а потом она расправится и выстрелит в воздух.

Лансдейл в ужасе смотрит, как мои внутренности мгновенно сжирают мою внешнюю сторону. На ее лице смесь разочарования и брезгливости.

– Вот незадача.

– Ага, – отвечаю я с набитым мной же ртом.

– Похоже, некоторые вещи не меняются.

– Я меняюсь!

– Мы будем над этим работать, – обещает Лансдейл.

========== Станци – утро вторника – разделиться пополам ==========

Смотря вслед убегающей Чайне, я ловлю себя на мысли: «Сложно довериться пилоту своего вертолета». Во мне зреют одновременно смех и вопль. Я застыла на месте с рюкзаком у ног и безмолвно восхищаюсь великолепием красного вертолета. Я пытаюсь отвлечься вопросами: сколько он его строил? когда начал? Он говорил, что получит за него хорошую оценку по физике, но с тех пор не вспоминал об этом. Интересно, почему.

Учителя не ставят оценки за то, чего не видят.

– Кому нужны оценки? – произносит опасный мужчина из-за куста. – Вы летите туда, где вас никто не будет оценивать.

– Разве вам не нужно работать? – спрашиваю я.

– Взял выходной. Хотел убедиться, что вы благополучно вырветесь отсюда.

– А что может случиться?

Он смотрит на меня таким взглядом, как будто видит, как меня разрывает пополам.

– Все в порядке? – спрашивает он.

– Конечно.

Он всматривается повнимательнее:

– Половина тебя хочет остаться, а другая – улететь. Верно? – Я киваю. – Это нормально. – Я киваю снова. – Из него выйдет хороший пилот. Я научил его всему, что знал.

Я представляю себе, что целую Густава так же, как целовала опасного мужчину из-за куста.

– Рекомендую так и сделать, – произносит мужчина.

Я стараюсь больше не думать при нем ни о чем важном. В присутствии телепатов мне неловко. У меня слишком много мыслей.

– Ничего не бойтесь, – продолжает он. – Когда доберетесь, найдите Патрисию и скажите, что я скучаю.

Он подходит к Густаву, говорит ему что-то о том, что дал мне карту, помогает ему погрузить коробку в вертолет и, пока Густав не видит, выуживает из кармана маленькую блестящую угловатую букву П и опускает ее в коробку. У меня в голове раздается голос: «Отдайте ей эту букву. Она поймет, что вас послал я. Она позаботится о вас. Вы можете ей доверять. Она очень хороший друг».

Мы с Густавом забираемся в вертолет. Это совсем не похоже на начальные титры «M*A*S*H», где фальшивый ветер поднимает пыль и раскачивает деревья. Все спокойно. Вертолет шумит не громче кошачьего мурчанья, и я даже чувствую, как мягко движутся ротор и турбина, которые повезут нас туда, где живет Патрисия.

Прошло меньше минуты, а я уже накрепко ухватилась за мысль о ней. Она будет нашим старшим наставником. Нашим другом. Мужчина из-за куста так и сказал: она очень хороший друг.

Густав поворачивается ко мне:

– Готова? – Я киваю. – Скажи «да» или «нет». Чтобы никто не мог сказать, что я тебя похитил.

– Какие глупости.

– Скажи четко и ясно, что ты этого хочешь, – просит Густав.

– Я этого хочу. Но еще я хочу, чтобы ты поцеловал меня прямо сейчас.

Густав отшатывается:

– Я боюсь целоваться.

– Я тебя научу.

Он, кажется, воспринимает идею с энтузиазмом, и перед тем, как пристегнусь ремни, я наклоняюсь и целую его в губы снова и снова, пока он не начинает отвечать. Мы занимаемся этим несколько минут. Потом он пристегивается и проверяет показания приборов. Он надевает свой шлем, а я свой, и он проверяет переговорное устройство: «Мне очень понравилось целоваться». Я проверяю свое устройство и отвечаю: «Я люблю тебя уже два года, но никак не могла сказать об этом». Густав не отвечает, с головой уйдя в переключатели и подготовку к взлету.

– Ты готова? – спрашивает он наконец.

– Да.

Я смотрю на газон, где стояла еще пять минут назад, и вижу ее – вторую Станци. Она решила остаться на земле учебных тревог, предупреждений о бомбежке и безутешных родителей, а я наконец-то бегу.

Я машу ей рукой. Она улыбается. Не знаю, почему. Улыбаться должна я. Ведь это я вырвусь отсюда.

========== Патрисия – утро вторника – мы гнием в Месте Прибытий ==========

Гэри приносит мне сваренное вкрутую яйцо.

– Что делаешь сегодня? – спрашивает он.

– Не знаю. Думаю поработать в саду.

Он не одобряет. Я точно знаю: он никогда не одобряет.

– У тебя же нет никакой мигрени, правда? – спрашивает он.

– Полежала, стало полегче, – вру я.

Врать запрещено, но мы все это делаем. Подчиняться общественным нормам запрещено, но требовать, чтобы никто не врал, – это общественная норма. Тут все точно так же, хотя и должно быть совершенно иначе. Среди нас нет вождей и нет ведомых. Иными словами, мы гнием.

– Почему ты не сочиняешь? – спрашивает Гэри.

– Не знаю.

– Все еще злишься на то, что я сказал, когда спрашивал в прошлый раз?

Мы с Гэри все время об этом спорим. Я говорю, что без слушателей моя музыка – ничто. Он отвечает, что я просто жадная и слушатели мне нужны только потому, что они платят. Я реагирую чем-нибудь вроде «И что в этом плохого?» – а он качает головой, как будто я только и жажду наживы.

Какой здесь толк от моей музыки? Гэри говорит, что счастье – в созидании. Что отдать свое творение другим – значит убить его. Я же отвечаю, что что-то создается именно ради того, чтобы им делиться. Он называет меня ребенком – потому что ему пятьдесят два, а мне сорок три, потому что я хочу делиться своими достижениями. А что еще с ними надо делать? А что еще делать?

========== Станци – среда – гробы ==========

Я по ней скучаю. По второй себе. Она осталась внизу, а я поднялась наверх. У нее мои руки, мои губы и нос, у меня – все остальное. Ни одна из нас не видит вертолет Густава по средам.

Ночью я спала. Густава даже не клонит в сон. Он говорит, что бодр как никогда.

– Никаких тревог! – радуется он.

Я думаю о родителях и понимаю, что скучаю. Думаю о недельном запасе готовой еды, который они мне купили, и размышляю, съедят ли они теперь его сами. Или она займет мое место? Сможет ли она?

Я двигаю руками, кусаю губы и тяну себя за нос. Не знаю, что я оставила на заднем дворе Густава, но точно не ее. Она здесь, со мной. Но часть меня все же осталась.