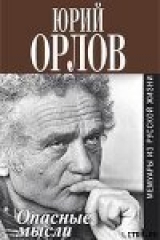

Текст книги "Опасные мысли"

Автор книги: Юрий Орлов

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)

Даже и после того, как Нобелевскую премию вручили Садату и Бегину, лагерные офицеры все еще церемонились со мной, потому что я все еще оставался член-корром Армянской АН. Отбирая постоянно мои записи по физике и логике, они их отдавали иногда обратно. Не наказали за две небольших политических голодовки. Первая, двухдневная, была посвящена Дню политзаключенного СССР 30 октября, когда по традиции объявляли голодовку политзаключенные обеих зон 37-го лагеря. За несколько недель до этого я тайно переслал Ирине для передачи диссидентам и на Запад заявление о голодовке 30-го октября с требованием освободить всех арестованных членов Хельсинкских групп. Идентичный текст был отдан лагерному начальству. В другой день традиционных лагерных голодовок – Международный день прав человека 10 декабря – я начал пятидневную голодовку, снова заранее предупредив Ирину. Она получила также текст обращения к советским властям, в котором я предупреждал их: «Стремление к росту влияния в мире было бы разумным, если бы базировалось на идеях демократического социализма, но вы помогаете развитию тоталитарных систем. Это рискованная игра, опасная для страны и мира». Вскоре после этого Советы вторглись в Афганистан.

В феврале 1979-го я почувствовал, что произошел решительный перелом. Только через два года Ирина выяснила, что именно в это время я был исключен из Армянской академии. С этого момента мне перестали возвращать конфискованные записи и запретили упоминание каких бы то ни было научных слов и символов, даже на уровне средней школы, в любых письмах ко мне и от меня. Это было большим ударом. Я объявил голодовку и забастовку – и был тут же брошен в штрафной изолятор.

Охранник привел меня в старый деревянный барак, огороженный колючей проволокой, и дал другую одежду – такую же форму, как в общей зоне, но донельзя заношенную, и такое же, как в зоне, хлопчатобумажное нижнее белье (шерстяное запрещено), но с дырами, и еще столетние грязные шлепанцы; пара носков, носовой платок и жестяная кружка были свои. Это все, что разрешалось иметь в штрафном изоляторе, если не считать ржавой параши с множеством микро и макро дыр.

Камера была 1х3 метра, с маленьким зарешеченным окошком и двумя цементными тумбами, похожими на два пня, на которые ночью опускались нары; утром они поднимались, и охранник снаружи крепил их штырем к стене. Я сел на тумбу. Из дырок в стенах дуло, на улице было 40 градусов мороза, меня охватил озноб. Много позже я изобрел разные тюремные хитрости, чтобы удерживать тепло: прятать, например, куски газет за форточкой снаружи, а потом закладывать их под рубашку за спину. Но все равно холодно. Невозможно согреться и едой при ее почти полном отсутствии, когда так называемую «горячую пищу» дают только через день.

Умывальника в камере не было. Раз или два в день выводили, чтобы опустошить парашу и умыться, но держать себя в чистоте было невозможно. Это есть часть наказания, объяснила мне лагерный врач.

Крикнешь: «Начальник, дайте кусок газеты!»

«Зачем?»

«Что зачем? Подтереться!»

«Сейчас позвоню дежурному… Погоди… Не-е, дежурный не разрешил».

«Как же подтираться?» – «Пальцем».

«Тогда дайте бумагу и ручку. Напишу жалобу». (Право на жалобу.)

«Щас».

В кормушку совались ручка и тетрадный листок. Листок можно было поделить пополам, половина на подтирку, половина на жалобу.

Самое трудное было спать, то есть, не спать. Ночью я растирал нары руками, ложился на десять минут, пока доски не охлаждались, растирал снова, ложился, растирал, ложился, и так всю ночь. Обычно закладывал при этом шлепанцы за спину, под рубашку, а если охранник попадался не злой, то покрывал голову носовым платком. Днем нары откидывать и спать было запрещено даже стоя. За нарушение мог быть дополнительный срок в ШИЗО.

Через пять дней моего первого ШИЗО они вернули мне мои записи, а я вернулся к станку. Но с этого времени новые записи пришлось вести втайне от охраны. «Крышу» предоставил мне заключенный по имени Александр Нилов. Это был физик из института имени Лумумбы, – что почти автоматически означало, что он сотрудничал с КГБ, – и двойной агент по природе. Человек он был очень приятный, общительный, образованный и авантюристичный. КГБ поймал его на приготовлениях к шпионажу в пользу ЦРУ и отправил на десять лет в лагерь. Решив однажды, что я его раскрыл, как агента, проворочавшись всю ночь на своей койке, Нилов утром признался мне, что гебисты действительно поручили ему персональную слежку за мной. Я многопонимающе кивал, хотя такое подозрение никогда не приходило мне в голову. Он стал помогать мне. Старики– «военные» и прочие стукачи свято верили, что Нилов не простой заключенный, а офицер КГБ, прикомандированный к Орлову. Поэтому, когда он был рядом со мной, а это было часто, они отходили прочь, дабы не мешать важной работе. И он их сторожил, пока я переписывал на папиросную бумагу свои расчеты, чтобы послать их секретно Ирине.

Я пытался использовать все возможности для связи с ней. В жилой зоне была небольшая библиотечка и при ней библиотекарша, молодая мать-одиночка с ребенком. Мы подружились, хотя сотрудникам это строго запрещается. Она намеревалась выйти замуж за одного зэка из большой 37-1 зоны, который скоро освобождался. Но стукачи застукали их вместе, и КГБ начал расследование. Она взяла расчет и готовилась уехать. Я попросил ее по дороге домой завезти Ирине мою статью по логике. Однако пара экс-полицаев, сидевшая в кухне за тонкой стенкой, подслушала разговор; КГБ немедленно допросил ее, и она выдала им первую страницу моей работы, поклявшись, что других не имеет. Остальное она привезла через неделю Ирине. Меня посадили на полгода в ПКТ «за попытку нелегальной передачи антисоветских материалов».

Это была та же самая камера, в которой я сидел до того, но теперь у меня был другой режим, – в основном легче, но кое в чем тяжелее. На ночь выдавали матрас, одеяло и подушку, днем выводили на часовую прогулку, книги и тетради были разрешены, «горячую пищу» приносили каждый день, но зато и на работу выводили каждый день, кроме воскресенья, – в рабочую камеру рядом. Надо было, крутя ручку небольшого станка, делать вручную стальные проволочные витки, а из витков собирать сетки «Рабица». Работа была намного тяжелее, чем на токарном станке, и выполнить норму мне, конечно, не удавалось. В одну из посадок в ПКТ меня спасал сидевший в другой камере Анатолий Корягин, которого выводили на работу в другую смену. Кандидат медицинских наук психиатр Корягин отсиживал семь лет строгого режима с последующей пятилетней ссылкой за борьбу против использования психиатрии в политических целях. Он скрытно подкладывал свои стальные витки в мою кучку. Когда я начал кашлять с кровью, он с большим риском переправил мне свое тайно хранимое хорошее лекарство. Ни до лагеря, ни в лагере нам не удалось встретиться лицом к лицу.

Три четверти дальнейшего срока меня продержали в камерах, более полугода, если собрать вместе, – в штрафных изоляторах. Остальное время я был в общей зоне. Но где бы я ни был, мысли о побеге никогда не оставляли меня. Я обсуждал свои проекты с Марзпетом Арутюняном, моим лучшим другом в лагере, лидером молодежной армянской националистической организации, осужденным на «7+ 5» за антисоветскую пропаганду. Его брат Шаген сидел в это время в другом лагере за участие в организации Армянской Хельсинкской группы. Мы обдумывали возможность подкопа – от подпола барака до той стороны заграждений, около пятидесяти метров; побега в кузове грузовика под стружками или опилками; или даже в газике начальника лагеря, поставленном на ремонт в нашем цеху. (Газик был невелик, но и мы оба – не великаны.) У нас обоих были красные полосы в карточках («склонен к побегу»), но охрана нас не выделяла, и если бы мне удалось побыть в общей зоне хотя бы шесть месяцев подряд, мы бы убежали.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ПИСЬМА ИРИНЫ

Несколько диссидентских жен уже было арестовано за поддержку мужей. Ирина хорошо знала этих женщин. Более того, она ненавидела политику. И тем не менее она продолжала бороться за меня. Я тайно посылал ей из лагеря информацию и политические обращения, а она, пренебрегая личной безопасностью, тайно посылала их за границу. В своих письмах к Валентину Турчину и Людмиле Алексеевой, которые жили теперь в США, она, помимо того, передавала собственную информацию и свои собственные обращения – к журналистам, ученым, правозащитным организациям, западным правительствам. Через десять лет Валя передал мне большой архив переписки. Здесь я привожу небольшие выдержки из некоторых писем Ирины.

27 августа 1979

21 августа 1979 мне было предоставлено свидание с мужем… Вместо положенных трех суток… мне и (его) сыну Александру дали одни сутки. «Ваш муж не выполняет норму на станке».

Мой муж выглядел крайне истощенным и худым. Из-за работы в две чередующиеся смены… полностью нарушен сон.

Мой муж три раза объявлял голодовки…

…его дважды помещали в карцер. В карцере он не мог спать от холода… голые нары растирал руками, чтобы согреть их…

…ему запрещено вести научную переписку…

Он просит ученых добиваться освобождения Сергея Ковалева.

12 мая (1979)… обратился со следующими словами:

«К годовщине группы. Я верю, что наши жертвы не напрасны…»

Мой муж просил меня передать, что он выступает за подписание Договора ОСВ-2…

30 ноября 1979

Я хочу рассказать, как наши власти убивают моего мужа как ученого… Администрация запрещает… в письмах даже упоминать что-нибудь о его научных идеях… 22 октября (1979)… за попытку передать (на волю) научную статью поместили в ПКТ, где он будет находиться полгода…

Власти ненавидят моего мужа и одновременно боятся его… потому что не могут заставить его замолчать.

Я обращаюсь к ученому миру – вмешаться в судьбу моего мужа, не дать ему погибнуть до окончания срока. Подавление интеллекта, постепенное физическое уничтожение – это и есть осуществляемый приговор Орлову.

15 мая 1980

Основатель Московской Хельсинкской группы… сегодня, 15 мая 1980 года… объявляет двухдневную голодовку. Он требует: Амнистии всем политическим заключенным. Прекращения репрессий против…

К Мадридской Конференции (обращение Орлова):

«…Все мы, выступающие в защиту прав человека, заинтересованы в разрядке, но в таком ее варианте, когда общественный контроль над правительством признается важным фактором мира…

Если государство объявляет свою модель общества реальным образцом для других, то оно не может трактовать международную критику этого образца, как вмешательство в свои внутренние дела».

5 сентября 1980

Заявление. Я, жена Юрия Орлова, еще и еще раз обращаюсь к вам, к ученым, к общественности, к участникам предстоящего совещания в Мадриде – не дайте погибнуть моему мужу в лагере. С октября 1979 по апрель 1980 Орлов был наказан лагерной тюрьмой ПКТ и лишен свиданий. Вскоре после выхода из ПКТ, летом… снова наказан лишением свиданий… ларька, продуктовой посылки, единственной (разрешенной законом) за три с половиной года…

… в августе Орлов опять наказан. Он заключен в ПКТ на шесть месяцев и… еще на один год лишен свиданий с родными…

Власти уже однажды заявили моему мужу: «Орлов, забудьте, что вы ученый, вы никогда не выйдете из лагеря!»

Я нахожусь в отчаянии..

17 января 1981

Прошу вас передать мое сообщение…

Ходят упорные слухи, что Юру лишили звания члена-корреспондента АН Арм. ССР… Узнать точно – нет никакой возможности. Академия мне не отвечает. Может быть Комитет защиты (Орлова) запросит Академию? Попробуйте…

К Конференции в Мадриде:

В день возобновления Конференции, как и в день ее открытия, Юрий Орлов объявляет голодовку. Он вновь обращается с призывом… принять решение об амнистии политических заключенных во всех странах, подписавших соглашение в Хельсинки.

Юрий Орлов считает, что реальная разрядка и доверие между народами требуют большей открытости и взаимной информации во всех областях общественной жизни, в ее социальных, экономических и военных аспектах… Орлов возобновляет выдвинутое им еще четыре года назад предложение начать подготовку к международной конференции по рассекречиванию информации…

Я вновь обращаюсь к Конференции с призывом спасти моего мужа от варварского обращения… во время отдыха ему запретили класть голову на руки. 15 октября (1980) Орлов имел по этому поводу резкий спор с офицером Салаховым. 25 октября мой муж заболел и лежал с высокой температурой. 30 октября за разговор с офицером… его вытащили больного и бросили в карцер…

26 апреля 1981

…Оказывается, карцер, в котором он находился 40 суток… отодвинул срок выхода в общую зону…

Письма примерно такого же содержания я послала SOS («Сахаров, Орлов, Щаранский»), на Мадрид, Американской группе Хельсинки, CERN, Международной Амнистии и г-ну Макдональду… Прошу Французский Комитет защиты (Орлова) составить и разослать бюллетень о положении Юры…

8 января 1983

Дорогой Валя, положение Юры ужасно. Есть реальная угроза нового срока. Юра лишен права переписки ВООБЩЕ и находится с конца октября либо начала ноября 1982 в

ПКТ…

Пишу в Пермскую прокуратуру жалобу и прошу сообщить мне, почему нет писем от моего мужа… Далее запрашиваю где-то в начале января… Ответа просто нет…

…Я писала на Мадрид г-ну Кампельману о положении Юры. Могу сейчас добавить. В ПКТ заставили выполнять каторжную работу… Завысили норму выработки… Еще в зоне уголовник Тарасенко (Монгол), избивший уже двоих, грозился отрезать Орлову нос и уши… Жалобы заключенных не выходят за пределы учреждения… Осуществляется тотальная слежка. За выход информации жестоко наказывают…

…Если будет еще срок, Юра не выйдет отсюда. Ведь ему уже 58 лет… Режим идет по пути ужесточения. Я теряюсь, я не знаю, что делать…

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ТРУДНЫЕ ДНИ

Потеря чувства юмора – самое опасное дело.

В марте 83-го, очумев от голода, холода и бессонницы штрафного изолятора, я рассчитал, что одной неосторожностью погубил своих друзей на воле и что надо убить себя, чтобы спасти их. Внутреннее равновесие было нарушено, и я сделал серьезную ошибку. Это были трудные дни.

Но надо начать раньше, с лета 82-го. Именно тогда, за два года до конца срока, гебисты решили, что пора стряпать на меня новое дело и что надо измотать меня морально любой ценой. Заткнуть рот обычным способом – тяжелым трудом и наказаниями – не получалось. И они превратили зону в сумасшедший дом.

Что было в лагере до того, было тяжело, но привычно. Каждой осенью, когда гебисты возвращались из отпусков и с новым рвением брались за свои дела, они просто запирали меня под каким-нибудь предлогом в отдельную камеру. Набиралось месяцев до восьми одиночки каждый год, и я был готов к этому. Еще в первые лагерные дни Нилов предупредил меня, что так было запланировано. «При мне спорили гебисты, где лучше держать Орлова», – рассказывал он деловым тоном.

«И решили, что лучше в одиночке. Двое здешних, третий приезжал из Москвы». К одиночке я, правда, не приговаривался, так что их решение было незаконным, на что Нилов, по его словам, намекнул им дерзко. Это интересное соображение жутко рассмешило чекистов.

«А почему в одиночке?» – спросил я глуповато. «Очень влияете на людей, – ответил Нилов. – В зоне за вами не уследить, наладите переписку с волей». «КГБ преувеличивает», – сказал я, помолчав. КГБ преувеличивал, но не мои, а свои возможности. Мне запретили писать в письмах о жизни в лагере, о науке, о политике. Я писал тайно, и эта тайная переписка у меня никогда не прерывалась. Гебисты не могли себе вообразить, что мне легче было делать это как раз в одиночке, где только я, да охранник. Охранника не охраняют, и если он сочувствует диссиденту?…

Но даже и в зоне выходило не по расчетам КГБ. Хотя кое-кто из экс-полицаев работал теперь на чекистов, как раньше на нацистов, не за страх, а за совесть, вовсе не все они были каратели по призванию. Их пропустили через безумную молотилку, вначале сталинисты, потом нацисты; они не всегда и не очень старались. О молодых же доносчиках и говорить нечего, их мучили комплексы, сомнения, страстно хотелось остаться хотя бы внешне чистыми. А некоторые, как вот Нилов, признавались своим товарищам-зекам и даже помогали им, играя на две стороны. Сеть КГБ была дырявой.

Итак, меня почти все время держали в одиночной камере. Когда в 1982 году я вышел из очередной одиночки в зону, кончался май, шестая весна моей неволи. Один старый зек говорил: пять лет – терпимо, а после пяти все обрыдлет, душа задымит. Душа-то не дымила. Жизненное пространство казалось огромным: сто шагов от колючих проволок до колючих проволок вместо двух шагов от стенки до стенки в моей камере; облака над головой вместо потолочных пятен; день и ночь вместо негасимой лампочки в сорок свечей. Свобода. Но радости освобождения не было, было как-будто все давно знакомо и предсказуемо.

Скучновато. «Это здесь опасно, – подумал я. – Это как раз иллюзия.»

Впрочем, традиционный чай в честь отбывшего наказание прошел как всегда приятно. Было много новых, и среди них полуглухой, полуживой Марк Морозов. Он совсем не верил, что доживет до воли (и действительно умер в тюрьме в 1986 году.) Из старых друзей, прибывших после закончившего срок Дасива, в зоне остались только Марзпет Арутюнян, Карпенок и Читава. Мы вчетвером сидели за одним столом в столовой и всю нашу еду, какая у кого была, делили поровну. Миша Карпенок был веселый остроумный станичный парень, который не пошел в армию, а перешел через турецкую границу, но был выдан обратно: турки не поверили, что можно вот так, за здорово живешь, преодолеть параноидные, многорядные советские заграждения. «Был же праздник – День Пограничника, – смеясь рассказывал Миша. – Пограничники надрались. Сигнализация тоже не работала». Вахтанг Читава был журналист, критиковавший русификацию Грузии.

После чая Читава отвел меня в сторону, подальше от стукачей. «Нилов просил срочно передать вам, – сказал он тихо, – что приезжал гебист из Москвы и уговаривал его действовать против вас. Он отказался, и его перевели в другую зону».

«Непонятно, – сказал я, – Нилов ведь и так работал на них».

«Это что-то другое. Нилов был очень взволнован. Это какие-то другие действия. Такой у него был вид! Это что-то другое».

Что все это значило? Чего не досказал Нилов? От каких действий он отказался?

Очень скоро мы узнали, что все это значило. Из каких-то уголовных недр вытащили и засунули к нам в зону двух забубенных молодцов – бандита и вора. Это было ново – уголовников в нашей зоне не держали. Конечно, КГБ придумал им политические легенды, но по малой грамотности они эти легенды путали. Бандит Тарасенко был вовсе неграмотен. Это был знаменитый «Монгол»[17]17

Виктор Тарасенко, видимо, его настоящее имя. «Человек и Закон», номер 3, 1989, писал, что, освободившись после 14 лет заключения, «Монгол» стал отмывать свои деньги в кооперативах.

[Закрыть] из той известной банды, которой нравилось заколачивать в гробы мирных толстяков, имевших большие и, так сказать, нетрудовые доходы, а затем, конечно, распиливать эти гробы двуручными пилами. Признается человек, где у него что лежит, хорошо, тебе жизнь и нам жизнь, каждому своя. Не признается, пилим дальше, работа не пыльная. Простая техника, а работала безотказно. Но я слышал на этапах, что, попавшись, бандит многовато рассказал гражданину следователю, себя выручил, а компанию – под расстрел. Отсюда вытекало, что жить ему оставалось чуть-чуть, и на этом пункте они, видно, и столковались с КГБ. В политической зоне кто с ним станет сводить счеты? Тут его и спрятали чекисты. Работал он ассенизатором; зона маленькая, люди чистые, хлопот немного. Чистка сортиров проблема санитарная, и логично, что койку ему поставили не с нами в бараке, а отдельно, в санчасти, среди чистых склянок. Умывался бандит по большим праздникам.

В санчасть попадали временами и простые персоны. Однажды там лежал Марзпет Арутюнян, все еще не поправившийся после зверского избиения офицерами в Ростовской тюрьме (за то, что двое сокамерников, один из них его подельник, успешно бежали оттуда). Вошел дежурный офицер, подтянутый и строгий, спросил сердито Монгола: «Почему не на проверке?»

«А жду ж, когда мне приведут Орлова», – ответил бандит доверительно.

«Орлова? Зачем?»

«А я ж его опедарастю!»

Офицер захохотал, присел на койку, взглянул на Арутюняна, спросил бандита: «Надеешься, значит?»

«А то!»

Это вначале меня не сильно встревожило. Но сценарий разворачивался. В зону привели новенького, тоже с политической легендой, на этот раз гомосексуалиста. Я с ним не стал общаться: из другой зоны пришла тайная записка, что он работает на КГБ. Но зачем им понадобился гомосексуалист?

В Советском Союзе гомосексуализм преследуется законом, дается до пяти лет, причем это тот случай, когда народная мораль на стороне закона. Поэтому, если бы удалось изобразить неизвестного диссидента гомосексуалистом, то это было бы успехом КГБ. Лично я никогда не слышал о гомосексе в политзонах. В уголовных же это явление обычное, причем «педерастом» там считается официально и неофициально только «женская» сторона. Положение этих людей ужасно. Они официально отделены от прочих зэков, с ними эти прочие как с людьми не разговаривают, это самая низшая каста, рабы рабов. Попадают туда по-разному. Человек, скажем, проиграется в карты и не отдаст долга, – его «опедарастят». Вернуться после этого в, так сказать, нормальное общество уже невозможно: уголовники беспощадны. Каким же было бы положение политического в уголовной зоне, если бы его туда засунули, объявив «педерастом»!

Когда в нашей зоне появился этот зек, начальство выделило ему в столовой отдельный стол, а на грубой алюминиевой миске нацарапали его инициалы. Эта меченая миска, «миска педераста», была его персональной посудой. У остальных заключенных была посуда общая. Я предпочитал не разговаривать с ним – из-за его связей с КГБ, но у КГБ шло свое расписание. Гомосексуалист сам заговаривал со мной, офицеры ставили нас на работы в пару, стукачи рассылали по зонам «ксивы» – «Орлов целуется с педерастом». Мы все хорошо знали, как трудно и рискованно посылать записки в другие зоны, а у них было просто: вызывал офицер заключенного в другой зоне и давал ему записочку от «друга» из нашей зоны.

Становилось все труднее. «Монгол» орал каждый день: «Педераст!» Чаще и чаще это повторяли полицаи и стукачи, как будто новые и новые голоса включались в собачий хор. (Давно, после войны, я слушал трофейную немецкую пластинку: собаки вылаивали американскую рождественскую песенку Jingle Bells, каждая свою ноту.) Я пока держался спокойно и даже сам верил, что спокоен. Что еще? Что дальше?

Дальше пошло воровство – небывалое дело в лагерях. Кальсоны и зубные щетки стали пропадать у бывших карателей, а обнаруживались у меня, то в тумбочке, то под подушкой. Чекисты перли напролом. Пара позорных уголовных статей у них уже была в кармане: десяток «свидетелей» покажут, что я «общался» с гомосексуалистом и тот же десяток, что я воровал кальсоны. Профессора не воруют кальсон? Вы веселый человек, Юрий Федорович. У вас теории, а у нас – факты.

«Педераст! – кричала зондеркоманда. – Мутишь зону, правозащитник!»

«Все они пидеры! – кричал «Монгол». – Начальник! Выдай им меченые миски!»

В уголовной зоне за это надобно убить. Иначе, говорит уголовная мораль, ты признал, что ты педераст. Так ты им и будешь! Но как защищаться политическому? Я бы убил его. («Все думают, что ты добр беспредельно», – говорила мне, смеясь, Ирина. – А я-то знаю.») Я бы убил от усталости. Но это был бы подарок для КГБ.

Однажды, придя из цеха в столовую, мы увидели, что стол гомосексуалиста поставлен рядом с нашим. КГБ решил выполнить эту часть программы, мы, четверо друзей-диссидентов, отделены от прочих вместе с настоящим гомосексуалистом! Омерзение и ненависть овладели нами. Вот так, на моих глазах, мирные люди начинали вдруг высчитывать, хватит ли столбов от Москвы до Владивостока перевешать всех коммунистов. Мерзость рождает мерзость. Столбов мы не считали, но все-таки – что делать?

Наш стол в столовой был ближайшим к трибуне замполита. А теперь ближайшим к трибуне оказался стол гомосексуалиста. «Гражданин майор», – сказал я замполиту. – Вы приняли правильное решение – поставить стол гомосексуалиста прямо под вашу трибуну. Вы отделены вместе с ним».

«Что?»

Стол вернули на место. Инициатива на время перешла в наши руки. Когда поблизости не было надзирателей, мы смеялись и смеялись, хотя нам было не до смеха. Стукачи не знали, чем ответить, для лагерного Гадеева любая внеплановая задача была умственно непосильна, так что на время мы сбили им эту программу.

Когда через год, ближе к концу срока, мне зачитывали официальное предупреждение КГБ, то цитировали «заявления заключенных». Оказалось, что «в целях возбуждения беспорядков» (на это есть своя тяжелая уголовная статья) «Орлов переставлял столы, организовывал хищения личных вещей и драки». Гомосексуализма и кальсон в их прямом предназначении не упоминалось.

Драки! «Драки», то есть избиения политических, как мы и ожидали, тоже стояли в планах чекистов. Избивать нас должны были уголовники, садиться в тюрьму за это должны были мы. Самым хилым из нас был Марк Морозов, кажется, дунь, и он упадет. С него они и начали. «Монгол» избил его в наше отсутствие, просто так, без предлога. Затем он обработал стулом марксиста Анатолия Чурганова. Ветеран войны Чурганов боролся с коррупцией в Краснодарском крае; его обвинили – конечно – в клевете и дали в 1982 году 5 лет строгого режима, не считая ссылки. Затем секретарь крайкома в 1983 году был смещен за коррупцию, но это не изменило, разумеется, судьбы Анатолия Петровича. Он вначале отсидел свой срок, а уж потом был «реабилитирован» в 1989 году.

Когда начальников поблизости не было, я созвал заключенных. «Слушай! – сказал я «Монголу». – Мы напишем заявление. Тебя переведут обратно к уголовникам. Здесь тебе, видно, слишком безопасно».

«Ха! – ответил бандит уверенно. – Я, если хошь, убью кого хошь, и ничего мне не будет. У меня справка, я псих, понял?». Это был более чем логичный ответ. В реальной жизни работает не та логика, что в учебниках.

«Психов везде много», – темно заметил я. Он понял так, что мы держим в голове что-то такое, о чем не объявляют, и на время утих. До этого чекист Гадеев инструктировал его только по субботам, когда приходил к полицаям за кроликами. Теперь они обсуждали общее дело каждый день.

Мы тоже собирались часто. «Вам готовят новый срок, – говорил Читава. – Уголовную статью любой ценой. Второго политического процесса для вас не хотят, потому что обожглись на первом. Выход я вижу только один: поймать вора. Тогда мы переломим ситуацию».

И Читава поймал вора. Это был второй уголовник, державшийся тихо, как бы в стороне от шума. Он перекладывал кальсоны из одной тумбочки в другую – в мою, когда был схвачен Читавой прямо за руку. «Поговорим», – сказал Читава тихо. Миши Карпенка не было – он кончал свои семь лет, и его держали в изоляторе, чтобы мы не смогли передать с ним чего-нибудь на волю. (Это не помогло. Я передал ему, а он через Тарасова Ирине, работу по логике.) Читава взял уголовника за плечи и затряс, глядя в глаза: «Ты что? Ты зачем это делаешь, подонок! Кто тебя научил? Кто велел? КГБ? КГБ?» Очки уголовника упали. Грузинский интеллигент, Читава нагнулся поднять их, и уголовник, схватив небольшой, но тяжелый керамический чайник, с размаху проломил ему череп…

Я был на улице, когда услышал истерический вопль полицая, выскочившего из барака: «Наших бьют!» Тут же в барак помчался «Монгол» с огромной свежеобструганной дубиной (дубины запрещены, успел подумать я). «Ты что, чурка, стоишь! – кричал полицай солдату на вышке, татарину. – Звони дежурному, убивают!» Я вбежал в барак; бандит остервенело молотил упавшего на пол Морозова и заодно гомосексуалиста; я подскочил, он перенес дубину на меня; с ним рядом стоял сержант, молча и внимательно наблюдавший за мной. (Не поднимай рук! сказал я себе). Донесся новый крик: «Бей правозащитников!» – и второй уголовник, вор, присоединился к сержанту и бандиту. Тут я увидел Читаву.

Я отбежал. Вместе с Марзпетом мы перенесли Читаву в безопасное место и накрыли бушлатом. Уже входили офицеры – «Морозова в штрафной изолятор!» За что? Его подняли, но он откуда-то вынул бритву, полоснул себя и упал. «Арутюняна – в штрафной изолятор!» За что? Но он не сопротивлялся. В барак все входили и входили начальники. Читаву перенесли в санчасть. Немедленно началось «расследование».

Собственно, они планировали просто оформить ложные показания по новому уголовному делу о «драке и беспорядках, учиненных группой заключенных, в составе Читавы, Арутюняна, Морозова и гомосексуалиста, организованной и руководимой заключенным Орловом». Все это и было написано – под диктовку – бывшими полицаями и двумя уголовниками в тот же день. Чтобы не создавать ненужной, так сказать, путаницы в показаниях, никого из «группы», кроме, конечно, их агента, гомосексуалиста, не вызывали.

Но чувствовали чекисты недоделку. Нужны были прямые доказательства моего «руководства» беспорядками. Где был Орлов, когда «руководил дракой»? Что делал? И тут вышла осечка. Старики латыши, сидящие за военное время, кто за что, на которых гебисты понадеялись, что они, мол, давно перевоспитались и понимают сами, где правда, а где ложь – «каждый советский человек это понимает» – врать отказались и показали: «Орлов во время событий разговаривал с ними на улице и в драке не участвовал». – «На какие темы, о чем говорили с Орловым?» «Да о чем – ни о чем. О грибах», – отвечали старики. Кодере, бывший антисоветский партизан, добавил: «Вместе и в общежитие вошли. Потом ни с того ни с сего Орлова били дубиной».

«Кто бил Орлова? Какой дубиной?! Вы лично видели?» – «Да что ж я. Я заключенный. Вы своего человека, сержанта спросите».

«До Орлова никто не дотрагивался. Вам показалось. Ведь вы в драке не участвовали? Или участвовали? А? Идите.» Пришлось гебистам исключить латышей из дела, и дело осталось – пока – незавершенным.

Мне показалось, что меня били, и я пошел к доктору. «Вам опять что-то мерещится, Орло-о-в! – пропели дуэтом врачи – жена опера и жена чекиста. – Никаких полос на спине у вас нет, не преувеличивайте. Гриппозное состояние. Освобождение получите».

Кровавые полосы на моей спине видела вся зона.

К Читаве не пускали. Охранял его фактически бандит «Монгол»: его тоже положили в санчасть – нервы! Второй уголовник, вор, разгуливал по зоне. Я объявил голодовку. «Уберите бандитов, – писал я в заявлении, – накажите провокаторов». Врачи, конечно, тут же отменили мое освобождение от работ, и меня заперли в штрафной изолятор «за призывы к голодовке и оскорбления заключенных». Так, к концу лета 1982-го, я снова оказался в одиночке, сначала две недели в ШИЗО, затем, не меняя камеры, в режиме ПКТ. В изоляторе было все как обычно. Метр десять на три метра. Воробьиный рацион. Негасимая лампочка в сорок свечей. Ветер в щелях. Ледяные ночи. Но – прервана погоня. Нет стукачей, бандитов, полицаев. Только я да охранник, да глазок между нами. Можно наконец передохнуть.