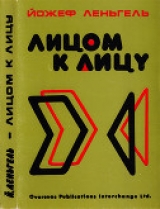

Текст книги "Лицом к лицу"

Автор книги: Йожеф Леньгель

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)

Йожеф Леньгель

Предисловие

1. Лассу ищет Баницу

2. Наблюдения Илоны

3. Баница нападает и защищается

4. Что важно для юного Тренда

5. Письменные столы меняют место

6. Лассу спорит с голосом

7. Тот, которого ждут

notes

1

2

3

4

5

Йожеф Леньгель

Лицом к лицу

JOZSEF LENGYEL

CONFRONTATION

(TRANSLATION FROM THE HUNGARIAN)

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

(ПЕРЕВОД С ВЕНГЕРСКОГО)

Предисловие

Имени Йожефа Леньгеля, одного из крупнейших современных венгерских писателей, в «Краткой литературной энциклопедии» не найти. Но не потому, что она – краткая. Жизненный опыт Й. Ленгеля, честность, с какой он рассказывает о пережитом, закрыли писателю дорогу на страницы советской энциклопедии, дорогу к советскому читателю.

Жизненный путь венгерского писателя, его биография типичны для европейского интеллигента XX в., поддавшегося соблазну коммунизма. В 1919 г. 23-летний поэт принимает активное участие в венгерской революции, редактирует «Красную газету». После революции бежит в Австрию, продолжая свою революционную деятельность, затем переезжает на родину мирового пролетариата и в Москве редактирует газету на венгерском языке. В 1937 году эта типичная биография европейского коммуниста прерывается ночным стуком в дверь номера гостиницы «Люкс». Приговор мягкий: 8 лет лагеря. Правда, трудности послевоенного периода задерживают освобождение на 26 месяцев. Правда, освобождение из лагеря не означало еще полного освобождения – следуют годы ссылки. Только в 1955 г. Йожеф Ленгель возвращается на родину. В 1963 г. высшая государственная награда – премия Кошута – отмечает его заслуги перед венгерской литературой. Но повесть «Лицом к лицу» цензурой запрещается.

Сегодня можно было бы составить насчитывающую десятки томов библиотеку: «Иностранный коммунист в советском лагере». В нее вошли бы воспоминания югославского коммуниста А. Чилиги, арестованного уже в 1930 г., австрийского коммуниста А. Вайсберга и немецкой коммунистки Э. Липперт, арестованных в 1937 г., испанского коммуниста Кампесино, арестованного в годы войны… Представители всех компартий мира, бежавшие в Москву от фашистской полиции, приглашенные на руководящую работу в Коминтерн или для руководства научными институтами, – все они перемалывались гигантской мясорубкой террора. Те, кто выжил и попал на Запад, рассказали о пережитом: ожидание неизбежного ареста, арест, пытки, тюрьма, лагерь. Все это пережили и миллионы советских граждан, перемолотых мясорубкой террора. Иностранцы добавили недоумение почетных гостей, обнаруживших незнакомое, совершенно неожиданное для них лицо хозяина, и ужас европейцев, стукнувшихся о жестокую реальность советского социализма в советском лагере.

Книга Йожефа Леньгеля занимает и среди воспоминаний иностранных коммунистов особое место. Прежде всего это повесть. Но быть может еще важнее то, что автор ее продолжает жить в Венгрии. Это придает книге особую силу – силу свидетельства, подтвержденного мужеством.

«Лицом к лицу» – рассказ о встрече двух старых друзей, двух старых коммунистов: Лассу, освобожденного в 1948 г. из советского лагеря, и Баницы, просидевшего годы войны в гитлеровском лагере и приехавшего в Москву на должность советника венгерского посольства. Сталкиваются – лицом к лицу – два жизненных опыта, два лагерных опыта, два отношения к коммунизму, два человека, некогда служивших одному делу. Но два протагониста книги – венгры. Поэтому – лицом к лицу – сталкиваются Венгрия и коммунизм. Еще только 1948 год. В Венгрии еще коалиционное, многопартийное правительство. Матиас Ракоши еще только постепенно (он назовет это: тактика салями – кусок за куском) прибирает власть к рукам. Для Лассу, видевшего социализм в действии, – будущее очевидно: в Венгрии все будет так же, как в Советском Союзе. Бывший его ученик и друг Баница, глядящий на Москву сквозь зеркальные окна посольства, верит, что венгерский социализм – будет другим.

Трагическое понимание неизбежности повторения советского пути для всех стран, возглавляемых коммунистами, пронизывает книгу Й. Леньгеля. Но для венгерского писателя, проведшего 18 лет в лагерях и ссылке, советский – не значит – русский. И он настоятельно это подчеркивает. Рассказ о своей жизни в лагере – «От начала до конца» – он заканчивает благодарностью русским людям, протянувшим ему руку или помогшим пусть даже только взглядом: «Спасибо вам, Иван Тимофеевич, Кондрат Иванович, Иван Осипович, спасибо вам, многие Иваны…» В повести «Лицом к лицу» русская женщина Елена дарит венгру Банице, дарит товарищу по лагерю – и Елена отведала лагерного супа – минуты счастья.

Минуты. Ибо книга заканчивается словами: «Конец – их конец». Конец Елены и Баницы – их опять арестуют. Конец вере и надеждам. «Понимаешь, – говорит Баница Елене, – машина, которая нас затянула, в действительности очень проста. Она может сказать лишь „да“ или „нет“. „Да“ означает тюрьму и остальное, мы знаем все это. „Нет“ значит, что машина выпускает нас, выбрасывает из своих расчетов. По крайней мере на время; и тогда нам кажется, что это на веки вечные, и мы кричим: „Вот она, свобода!“ Но для машины это просто: „да“ или „нет“. Но может быть это только затмение солнца? Будущее человечества – ослепительное, прекрасное солнце. Сегодня на его пути холодная луна. Но не надолго… Надежда есть…»

Есть ли надежда? Лицом к лицу – человек и машина. Кто победит? Суровая, сдержанная, и от этого особенно выразительная, проза Й. Леньгеля позволяет верить, что человек еще может надеяться.

М. Геллер

1. Лассу ищет Баницу

Арбатская площадь. Схожу на сверкающий мраморный пол станции метро. Оскользаюсь. Сразу же исчезают спокойствие, ощущение безопасности, которых я набирался, сначала бесцельно шатаясь по станции Комсомольская, будто бы в ожидании следующего поезда, а потом проскальзывая в захлопывающиеся двери вагона. Это меня успокоило. Не думаю, чтобы за мной следили, но я должен себе это доказывать снова и снова, по десять раз в день. Для собственного удовлетворения. Мания преследования? Нет. По крайней мере, не совсем. А если да, то весьма легкий случай, учитывая причины и следствия – те причины, которые вызвали или могли вызвать такую манию. Я не уверен, что эта станция, такое надежное бомбоубежище сегодня, будет неуязвимой для бомб завтра. Знаю только одно: я больше не уверен ни в чем.

Я – часть стада. Вместе со всеми прокладываю себе дорогу в пышно разукрашенном, чересчур освещенном зале. Стадо разбивается на крутых берегах эскалатора; волна, а я – капля в этой волне, серо-черная капля на янтарном берегу лестницы.

Арбатская площадь.

Это действительность. Восемнадцать лет назад я видел ее в первый день моего приезда – или, самое позднее, на следующий день. И много раз после того, всегда очень спокойно: никто не гнался за мной, я ни за кем не гнался.

Улицы разбегаются от площади наподобие изможденных пальцев раскрытой ладони, серые, изголодавшиеся, тощие, послевоенные. И запущенные. Запущенные? Но ведь эти улицы и прежде были точно такие; ничто не изменилось. Как злит это равнодушие, эта здешняя неизменность.

По вечерам в ресторане «Прага» играли цыгане. Поют ли еще они там? И все те же, что тогда? Даже если и не те, выглядят они так же… Женщины не могли приходить сюда одни. За рюмку водки они нанимали себе на улице эскорт. Здесь гуляло жулье, приезжее, конечно, не московское. Из каждых двух посетителей один всегда был агентом. А может, один из трех. Они сидели трезвые, при исполнении обязанностей.

Так было раньше. А сейчас тем более. Как же иначе? Разница во мне, вот в чем дело. Тогда меня это не касалось, я смотрел извне и не боялся их.

В этом вся разница. И только в этом. Все остальное осталось неизменным; это бесит, да, но в то же время и успокаивает своей неподвижностью, как бы отражающей объективность существования мира. Ну, тут я перехватил, надо бы удержаться от философствования.

Мы с Ниной приходили сюда восхищаться цыганскими вибрирующими контральто. И светловолосый коренастый русский паренек играл тогда в оркестре. Нина знала его – один из ее учеников в музыкальной школе. Потом он бросил школу. Тут ему давали водку, большие чаевые – к чему еще школа? Паренек всегда смущался, завидев Нину. Шлюхи осаждали столики гуляк, все моментально напивались. Только мы, Нина и я, сидели трезвые. Не считая агентов.

Стою спиной к выходу из метро. Если разжать левую руку, ладонь будет напоминать эту площадь: большой палец указывает в сторону Гоголевского бульвара, безымянный и мизинец повторяют – не совсем точно – развилку Никитского с древним, по луразв а лившимся домом посередине; за помутневшими окнами на первом этаже когда-то располагалась булочная. Она все еще там.

Указательный палец направлен к Арбату, а средний – к улице Воровского. Сейчас я иду туда. Надо быть осторожным: мои ботинки не выдержат слякоти.

В то время, когда я захаживал в «Прагу», и до того, и некоторое время после – ничего страшного не было в Арбате. Но потом стало страшно. Здесь пролегал маршрут черных автомобилей, автомобилей с пуленепроницаемыми стеклами: они вылетали из кремлевских ворот, с грохотом неслись по Воздвиженке, пересекали Арбатскую площадь и по Арбату мчались за город – к дачам.

Лучше убраться отсюда побыстрее. Сорок тысяч милиционеров стережет Москву, а здесь они кишат особенно густо. Они стоят на месте, прогуливаются, требуют документы. Показывают свою незаменимость, свою занятость. И это правда – работы у них достаточно.

Таганка… вот уже десять лет, почти точно десять… Тот сапожник был еще не в себе, когда его втолкнули в камеру. Был, наверное, пьян до очумения: ни стрижка, ни баня его не отрезвили. От него несет водкой.

– Замели вместе с аккордеоном…

– За что?

Медленно качает головой:

– Должно быть, орал я…

– Что орал?

– Что не жизнь это, а мука-мученическая.

Старожилы пожимают плечами. Нормально. Пункт десятый: агитация.

Они ошибались. После обеда мы уже знали, что парню пришили не «десятый», а «восьмой» – терроризм. Оказывается, буянил он не где-нибудь на окраине, а на самом Арбате – хотя и случилось это в половине третьего утра… Завтракал он уже с нами на Таганке. По словам старожилов, «восьмерка» всегда идет в паре с пунктом одиннадцатым – «организация», следовательно – срок клеился от пятнадцати до двадцати лет.

Надо двигаться. Но не торопиться. Люди глядят. Пальто на мне не мое. Пальто Дмитрия Сергеевича. Выглядит оно точно так же, как по меньшей мере сто тысяч других московских пальто середины тридцатых годов. Считались они шикарными: мягкие, теплые, с каракулевым воротником. Только это не по мне, великовато. В его размере, в каждой складке сохранились и проглядывают наружу черты Димы: грузность, легкая сутулость, и мне кажется даже – его близорукость и очки, которые он носит на своем круглом лице.

Но это, конечно, мне просто кажется. Плечи сидят хорошо, спереди только чуть широковато и слишком длинно… На базарах продают пальто всех умерших и погибших, откуда им знать, что именно это принадлежит живому: милейшему геологу, очень похожему на Пьера Безухова? Каждый десятый, нет, каждый пятый здесь носит такое пальто, особенно старики. Чаще встречаются лишь поношенные армейские шинели и новенькие шинели милиционеров. И у меня было такое пальто в тридцать восьмом. То, что я носил, когда меня посадили в машину и увезли. На Лубянку. Ворота открылись сами собой, и мы оказались в сводчатом тоннеле. Наружные ворота закрылись, внутренние – во двор – открылись. Мы въехали во двор. И внутренние ворота тоже затворились.

Интересно, делают ли еще такие пальто в Москве? Во всяком случае, получше не видно, поэтому кто может донашивает старое. И у меня бы оно осталось, если бы я не взял его с собой в тюрьму. В тридцать восьмом оно было немного потертое, но я любил его. В первый же день в тюрьме воротник рассыпался в прожарке. Высох и рассыпался, как хрупкий осенний лист… Пальто, что сейчас на мне, видело войну из шкафа: Дима был в армии. В институт и обратно он ходит в шинели – привык, а может быть, просто так говорит, чтобы я мог одолжить на один день его пальто. Те, кого брали летом, оставляли свои пальто в шкафах. Постепенно становилось все больше пальто, и все меньше людей, которые могли бы их носить. Зато на базарах появилось их великое множество. Вместе с трофейным барахлом, привезенным солдатами с войны: часами, желтыми штиблетами, плащами. Стоило такое пальто дорого, но ведь оно по-настоящему защищает от холода: поднятый воротник закрывает горло и уши.

Но я не собираюсь поднимать воротник. Закрыться – значит, выдать страх, тем более, что сейчас совсем не холодно. Пока опасно одно: стоять на месте. Хотя опасно и выглядеть колеблющимся. Еще хуже – спешить. Это не мания преследования. Я не думаю, что они охотятся именно за мной. Просто милиционеры всегда стараются показать свою бдительность. Мой паспорт покоится в пришитом вручную внутреннем кармане телогрейки. В нем отмечено, что я отбыл срок. Здесь, на Арбатской площади и около нее, он равняется ордеру на арест. Для каждого милиционера, сексота или дворника это доказательство, что Москва для меня – закрыта, а если уж на то пошло, то не только Москва, но и вся область. Они говорят, они говорили, чеканя каждый слог, – тут я спорить не буду: «Не смейте показываться в Москве». Хорошо. Сорок тысяч людей кормится, охотясь за мной. Еще сто двадцать тысяч им помогает. А может, полтора миллиона? Время от времени, разумеется, приехать в город необходимо; они об этом знают и будут смотреть сквозь пальцы. Но ты должен быть начеку и не попасться при проверке документов… Все мои друзья приезжают в Москву, выезжают из нее. Может быть, у них сильнее нервы, или они менее осторожны, или просто хитрее. Но все же, лезть на рожон не стоит.

Все венгры ищут контакта с Баницей. Баница обещал помочь. Он знает, что я буду здесь. Он передал: приезжай. И вот я приехал. Если он вообще кому-либо помогает, он поможет мне. Человеку не хочется быть все время загнанным зверем. Баница сейчас советник в посольстве. Я – залегший в кустах раненый зверь. Но меня мучит жажда. Я выхожу. Я был его командиром в будапештском подполье. Он – моим связным. Теперь я хожу в страхе, как тогда в Будапеште. Загнанный зверь.

Я отбрасываю свой страх, заталкиваю его глубоко внутрь, в горло, еще ниже, сгоняю с моего лица. Мои руки не дрожат, ноги не порываются бежать. Я овладел своим телом. Глаза тоже не выдают. Я перехожу через улицу безмятежно, а не как заяц на большаке. Мне известны все правила поведения в большом городе, правила, затверженные в подполье: никогда не торопиться, не кидаться из стороны в сторону, держаться подальше от толпы, не глазеть на несчастные случаи и тогда тебя не возьмут в свидетели, знать свой маршрут, изучив заранее план города, никогда не спрашивать дорогу у прохожих…

Спокойствие. Уже без усилия: мое естественное состояние. Оно приходит извне, останавливает дрожание в животе, регулирует биение сердца. Дыхание тоже отрегулировано. Абсолютно размеренное дыхание. Этого достичь труднее всего, но вот уже внутренний ритм организует мои движения, проникает в мозг. Мозг дает команду, он находит спокойствие первым, – но и последним.

Я лениво прохаживаюсь. Поглядываю вокруг. Почти так, как в тот прохладный, солнечный, весенний день, когда я впервые ступил на улицы Москвы, переполненный блаженством встречи с новой родиной, с планом города, отпечатанным в памяти, потому что я не знал ни слова по-русски и не умел прочесть ни одной буквы.

Удалось перейти улицу. Вхожу в булочную. Здесь подозрительны только болтуны, не сдерживающие недовольства и жалоб. Таких можно подвести под пункт десять: агитация. Я зашел, чтобы вдохнуть запах горячего хлеба, сейчас же снова на улицу.

В тот первый раз я пришел с противоположной стороны, от Тверской, с вокзала. Это был последний день апреля 1930-го, а может быть, двадцать девятое. Первого мая я прошел здесь снова с демонстрацией. У меня был билет на трибуны, но я и не подозревал, какая великая честь стоять на трибуне, мне хотелось идти вместе со всеми… Мы маршировали рядом, восемь человек, Пали Гайду и я в одном ряду… Это был мой последний первомайский парад. Последний? Нет, наверное? Или все же да? Не могу вспомнить другие. Один, в Берлине, да, там я маршировал на улицах, не только Первого мая, много раз.

Я возвращался из Берлина, а Пали Гайду должен был меня встретить на вокзале. Его не было. Я знал, что так вышло не по его вине. Он всегда был лучшим из товарищей – его арестовали до того, как дошла моя очередь.

Я потратил много времени, пытаясь найти его на вокзале. Потом купил в газетном киоске план города. Я не мог спросить дорогу, выбрать нужный трамвай. Но с планом в руках, я дошел, в конце концов, до дома, где жил Гайду. Через вот эту Арбатскую площадь. С тех пор план Москвы мне запомнился навсегда. В лагере, бывало, я вспоминал его: в моей памяти город был похож на фотографию с воздуха. Гайду жил в старом доме, бывшем особняке, на тихой улочке. Такие дома разделялись на множество маленьких жалких квартирок, деревянные простенки перегораживали обширные залы. В этом особняке когда-то останавливался Наполеон – так сказал Гайду, а он, должно быть, знал. Я не пойду в ту сторону; не хочу знать, стоит ли еще этот дом теперь, когда Гайду – это я знаю – уже нет. Знает ли Баница, что Гайду нет? Конечно, знает, все знают. Он воевал в Испании… Вернулся… Ни один венгр из тех, кто воевали в Испании, не остался в живых. Или я ошибаюсь? Из русских один бывший капитан, теперь маршал, остался. Он даже знаменит; но что касается других…

Вкусный кислый запах хлеба в булочной с окнами, запотевшими от дымящихся буханок и от дыхания покупателей.

Хватит об этом. Надо выходить отсюда.

Дом на углу Воровского – аптека. Как и раньше. Чугунные перила и вход по ступенькам… Улица проглотила старинный сад, окружавший некогда дом. Теперь все замощено. Сколько я ее знаю, улица носит имя Воровского. До того она была Поварской. И на этой, начинающейся у старой аптеки, улице, с таким не поэтичным названием, немного дальше по той же стороне, что аптека, стоял дом Ростовых.

Я всегда ходил по этой стороне, потому что на другой – примерно в половине улицы – расположился дом, к которому я направляюсь сейчас. В старые времена я не хотел и близко к нему подходить. Венгерское посольство. Теперь там Баница. «Иштван Баница, первый советник посольства». Кое-что все-таки изменилось. Уже не Королевское Венгерское посольство, претендующее быть легитимным представителем Королевства Венгрии, этого «королевства без короля», а посольство Венгерской Народной республики. Так будет написано на двери, и Баница передал мне, чтобы я приходил. Мне хочется уже быть там, однако я не тороплюсь, иду неспешной, но деловой походкой. Тихая, элегантная улица, должно быть, множество агентов.

Вот шведское посольство, здание начала двадцатого века. Милиционер, наверняка, на посту. Напротив – посольство Норвегии. Прохожу мимо железной ограды, вилла за ней – афганское посольство. Любопытно, лежит ли еще в земле маленького садика тело прекрасной женщины? Она должна была похитить тайны афганского посла. Все еще лежит? Но что же от нее могло остаться? На севере в вечной мерзлоте она сохранила бы свою красоту, но здесь все гниет…

Посол носил ключ на шее, на тонкой цепочке… Женщина в его постели перекусила цепочку плоскогубцами, осторожно подкралась к сейфу. Посол открыл глаза; он даже не поднялся с кровати; револьвер лежал у него под подушкой. Лежа в постели, он убил ее одним выстрелом. А потом аккуратно закопал в садике виллы. Собственноручно… Жалел ли он ее? Очень красивая женщина, оскорбленный восточный самец, никого не позвал, сам убил, сам закопал… Никакого официального следствия не было, а посол никому ничего не сказал. Вот так.

И вот я у цели. Напротив – венгерское посольство. Гм… Вполне симпатичный маленький особняк. Должно быть, принадлежал какому-нибудь промышленнику или купцу средней руки. Для посольства довольно скромно. Никакой богатый русский заводчик не стал бы жить в таком небольшом доме. Морозовский особняк стал посольством Японии. Стоит на Воздвиженке – сплошь покрытый арабесками, раз в пять больше этого. А недалеко от него – большой многоквартирный дом, в котором жил Бела Кун… На втором этаже… на втором или на третьем? Не помню…

Теперь можно перейти улицу. Или лучше не надо. Пройду дальше и перейду вон там…

Иду дальше. Вот британское консульство. Тяжелое здание из почерневшего камня. Как будто его выстроили в Англии и перевезли сюда вместе со своими туманами и копотью…

Напротив – желто-белый особняк Гагарина, стиль ампир. Потом Ленинская школа. Теперь в ней Литературный музей имени Горького. Самое красивое здание на этой улице, и я смог бы зайти в него просто так. Посмотреть рукописи под стеклом. Нет, лучше уж смотреть на эмбрионов в банках… Здесь, в гагаринском особняке была Ленинская школа… Венгерская группа… Что стало с ребятами? Баница расскажет…

Теперь Ленинской школы нет, может быть, ее перевели в другое место. Как Коминтерн. С Манежа его убрали куда-то за город – в нем уже не нуждались. Потом он совсем исчез. Труп умер окончательно, не о чем говорить… Особняк Гагарина: его построил Растрелли. Растрелли или, во всяком случае, какой-то итальянец. Растрелли. Расстрелять. Дом Коминтерна… расстрелы… расстрелы… пули, пулька, биллиард… ах, да, это здание построил Джильярди. Джильярди – еще один итальянец, тот, который совсем обрусел. Джильярди, биллиарды, пули, Джильярди, жиголо, шляпа Джирарди, венские кофейни, венский уют – гемютлихкейт, венский шик…

Джильярди, Растрелли – итальянцы. Они пустили здесь корни, рыли котлованы в этой земле. Марко Поло шел на Восток… Эти итальянцы тоже пришли на Восток. Купцы отправились дальше, архитекторы остановились здесь. Дальше на Восток не нуждались в архитектуре. Москва была последней остановкой. Жадность, тщеславие, бедность. Сначала, видимо, итальянцами строились стены и башни Кремля. Потом, двести лет спустя, пришли Растрелли, Джильярди. Основали семьи. Их сыновья продолжали строить здесь и в Санкт-Петербурге, строили дома. Они нашли родину. «У пролетария нет родины» – но я приехал на родину пролетариев, на мою вторую родину…

Тут уже больше нет посольств, но агенты, конечно, есть. Их так же легко заметить, как милиционеров в мундирах. В старом Будапеште шпиков звали «господами с тростью» за их форму: котелок и трость вишневого дерева. Здешняя форма: сверкающие, лакированные ботинки и добротный синий костюм. Тяжелая работа – стоять или топтаться на одном месте в зимнюю слякоть. Хотя у них ботинки хорошие, а я чувствую, как в моих промокают подошвы…

Асфальт мостовой темного цвета, цвета долго лежавших в земле костей. Черный, как земля, с прозеленью от скрытых ядовитых соков. Эта асфальтовая почва болит, как кости, когда бьют лежачего.

Дома тут тоже стоят обшарпанные, равнодушные, с отсыревшими, чешуйчатыми стенами. Правда, это не посольства и не административные здания.

Около британского консульства стоит крикливое строение в стиле «сецессии», поставленное, вероятно, в начале века, когда еще жил Лев Толстой. Знал ли он, что в этом доме был масонский храм? Как не похоже на тот старый масонский храм, который он представил – а, может быть, и знал?.. Теперь это Клуб писателей. Пьер Безухов не ходил бы в этот клуб, наверняка обходил бы его за версту. Но не по моей стороне, он прошел бы еще немножко по той стороне, потом перешел бы улицу под прямым углом, прямо в широкий подъезд маленького особняка… мимо которого я сейчас иду.

Этот желто-белый особнячок с приземистой колоннадой и низкими флигелями по обе стороны широкого фасада – дом Ростовых. Тут, в этом дворе, Наташа с переполненным горестью сердцем, печальная Наташа распорядилась выгрузить из повозок ценную мебель и сундуки с семейным фарфором, все, что осталось от имущества Ростовых. Повозки нужны были раненым под Бородино солдатам. Их провезли через всю Москву, они ехали, трясясь на булыжной мостовой, лежа на окровавленной соломе в телегах, запряженных смертельно измученными лошадьми. И среди них – Андрей Болконский…

Здесь встретились вечно непримиримые Война и Мир. Умер Болконский, нет Наташи. Уже не может быть семьи Ростовых. А Пьер? Да, он может быть… Пальто на мне принадлежит такому Пьеру: Дмитрию Сергеевичу Рыхлину. Сейчас он дрожит в нетопленной комнатке, дуя на пальцы; на его коленях изъеденный молью красно-зеленый в клеточку плед. Я сказал ему: «Если меня арестуют, прощай, пальто». Он смеется. «Не говори о веревке в доме повешенного». Улыбка – да, он умеет улыбаться; он коренаст, сутул, в очках с толстыми стеклами. Каждое лето он ездит в геологические экспедиции. Потеет, отдувается, лазает по скалам, опасаясь, прежде всего, за свои очки, оберегая их от летающих вокруг осколков. Когда его молоток бьет по камню, в воздухе летают искры и осколки. Он никогда не хотел сам увидеть Бородино, даже поглядеть не хотел, не то, что сражаться; но приютить меня в своей единственной комнатке – этого сделать Дмитрий Сергеевич Рыхлин, Дима, Димка, преподаватель геологии, не побоялся.

Так или иначе, я только проведаю Баницу, потом забегу к Диме, а потом – обратно в Александров. К чему Диме из-за меня рисковать. Я не останусь у тебя ночевать, Дима, не буду тебе обузой, чтобы не потерять твоей любви… мне очень нужна твоя дружба, ты это понимаешь, правда?

Дома серые и безжизненные, безжизненные и серые люди. Много пальто, вроде того, что на мне. Это хорошо. И в прошлом часто эти дома, эти люди бывали, как нынче, жалкими и безжизненными. Когда раненые из-под Бородино тряслись по булыжной мостовой к городским воротам. И в голод времен гражданской войны. И теперь. И до этого. Сколько раз? Все это так мучительно похоже, и в то же время всякий раз немного меняется, ничто не повторяется точно так же. В лагере я знал: если останусь в живых, когда-нибудь мне придется прийти сюда. Я уже почти пришел. Этот дом – часть территории новой Венгрии. Но только внутри. Внутри – Баница…

Когда я был там, далеко, город всегда представлялся мне с птичьего полета. И почему бы и нет: ведь мы годами не видели поездов, а только эскадры самолетов, проносившиеся над головой. С востока на запад, всегда с востока на запад. По ним мы угадывали, как идут дела на фронте, узнавали много вещей.

Я видел себя в самолете с кинокамерой. Улицы звездой расходятся от Арбатской площади; под тупым углом к ней подходит бульвар, перекосившись, как полузатопленное дерево с раздвоенным стволом. Веду камеру над улицей от аптеки к дому Ростовых и обратно. Крупным планом здание посольства, потом – панорама к Тверской. Камера следит за мной и белокурой норвежской девушкой: мы идем от гостиницы «Люкс» к Институту Ленина. Исчезаем в особняке Джильярди – там, где сейчас Литературный музей – и снова появляемся. Девушка даже не обернется на норвежское посольство, я не смотрю на посольство королевства Венгрии. Мы лишь подмигиваем друг другу – граждане не наших стран, а мира, интернационалисты. Сворачиваем в маленькую улочку. Столовая? Посудная? Тут вокруг у всех улиц какие-то кухонные названия. Воровского была Поварской… Воровского – новое название, а у других остались прежние. Но где же норвежская девушка? И где я? Впрочем, не нужно продолжать… В этом районе, на бывших окраинах города, некогда обитали царские умельцы, работавшие для двора. Потом окраина отступила, дворяне стали строить здесь свои особняки, помещики, не любившие Санкт-Петербурга, – свои зимние резиденции. А потом выросли жилые многоквартирные дома, а еще позже в особняках разместились иностранные посольства – после того, как Москва стала столицей, а улице дали имя Воровского. Совсем напротив, у выхода улицы на кольцевой бульвар, виднеется двадцатиэтажная конструкция, утопающая в украшениях, причудливая и вульгарная. Стиль Сталина – Кагановича, «советский купеческий», как зовет его Дима Рыхлин, даже дома произнося эти слова шепотом. Но именно так его называют в университете, и геологи тоже, даже геологи… Я бывал в нем, но не дальше первого этажа, где гастроном. Мрамор, стекло, бронза. Икра, но и хлеб тоже, иногда консервы, время от времени сахар. Зайти сейчас? Зачем? Чтобы пускать слюнки, обозлиться, потерять твердость? Откуда это неодолимое желание заглядывать во все шикарные продовольственные магазины? Достаточно того, что я потерял самообладание на улице Горького и забежал в большой магазин, где мы с Гертой покупали когда-то холодные закуски к нашим ужинам всухомятку. Мы его называли «свиной собор».

Перехожу на другую сторону и возвращаюсь.

Вот красивое новое здание, строгое, без излишних орнаментов. Раньше я его почему-то не заметил. Да, правда, тогда я глазел на дом Ростовых.

Нет, все правильно. Когда я был здесь десять лет назад, этот дом как раз строился. Театр? Или, может быть, клуб?

На небольшой черной доске золотыми буквами написано: «Экспериментальный театр киноактера». Теперь вспоминаю… Его строили для общества старых большевиков и общества политкаторжан. Дом новый, чистенький, ухоженный… Почти Баухауз… К тому времени, когда его закончили, старые большевики переехали на Лубянку, в Таганку. Конечно! Вот как сюда попали киноактеры. Интересно, помогло ли это делать хорошие фильмы? Впрочем, неважно, не мое дело… В Москве не осталось старых большевиков. А может дюжины полторы и наберется. Так много? Что им делать с собственным клубом? Во всяком случае, лучшие из стариков в живых не остались. А другие? Неважно. Сейчас это не имеет никакого значения… Просто любопытно.

На этой стороне улицы есть и магазины. Мелкий, захудалый, старый мир. Для посольств тут не покупают. В свое время покупки для дипломатов делались в закрытых магазинах, да и теперь, наверное, так и осталось. Тогда мне казалось, что это в порядке вещей. Ах, разумеется: «Кто играет в уравниловку?» Может быть, сейчас мое «бытие» определяет мое «сознание»? Когда-то было по-другому: даже тогда мне не нравилась «игра в неравенство», просто я «понимал»… По меньшей мере это я могу сказать: мне не нравилось. Сказать больше было бы бесстыдной ложью…

Почта. Я забыл о почте. А ведь я был на ней однажды и даже посылал кому-то письмо… Кому?.. Посылал, вероятнее всего, заказным, иначе зачем было входить внутрь. Тогда почта была хорошая, новая, с зеркальными стеклами, она и сейчас выглядит неплохо. Кому же я мог писать? Я писал так редко. Должен бы помнить… Неважно… конечно, сейчас это не может иметь значения… А дальше на углу арбатская аптека, в которой за рубль семьдесят купили лекарство для Наташи… Неважно…