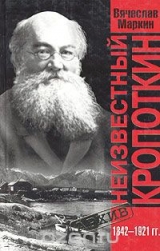

Текст книги "Неизвестный Кропоткин"

Автор книги: Вячеслав Маркин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)

Осенью 1866 года совершили побег ссыльные поляки, работавшие на строительстве Кругобайкальской дороги. Туда сразу же направили войска – отряд под командой полковника Лисовского. Мысль о том, что могут послать его, и он, как офицер, вынужден будет подчинится, мучила Кропоткина. Он написал брату с прииска Серафимовского; когда экспедиция приближалась к Чите: «Здесь мы узнали о польском возмущении за Байкалом, отряд Лисовского у меня как бельмо в глазу, тебя не посылали ли? Скверность могла выйти. Этакая мерзость» 1. К письму он сделал приписку: «…прочти циркуляр царя о нигилистах, – мешкать дольше нельзя, авось пригодимся на что-нибудь» 2. Циркуляр предписывал «выкорчевывать» распространившиеся среди молодых людей критические, нигилистические настроения.

1 Переписка… Т. 2. – С. 199-200.

2 Там же.

В России термин «нигилизм», предполагающий отрицание привычного, общепринятого, получил распространение после появления в 1862 году романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Нигилистами стали звать всех, кто высказывал какие-либо критические суждения в отношении существующего порядка вещей, отказывался от суеверий, предрассудков и лицемерия, преклоняясь перед одним авторитетом – разумом. Принципы нигилистов – предельная искренность, неприятие лжи, пропитавшей общественную жизнь.

Противоречие между действительностью и идеалом больно ранило души молодых людей. Достижения науки в то же время демонстрировали безграничную силу человеческого ума. И появилась вера, столь же неистовая, как и вера в Бога, в то, что силой своего ума человек может привести действительность в соответствие с идеалом, освободив униженных и обездоленных от всего, что мешает им быть равными людям благополучным и счастливым. Через 70 лет философ Н. А. Бердяев оценит это как «вывернутую наизнанку православную аскезу…»

Представление в том, что мир нужно исправить – тоже из религии («мир во зле лежит, в грехе»). Отсюда и высокие нравственные требования, предъявлявшиеся нигилистами к себе, неприятие разрыва между мыслью, словом и делом. В этом смысле братья Кропоткины, отказавшись от армейской службы, поступили как нигилисты.

Александр, выйдя в отставку, сразу же уехал, а Петр остался до весны, чтобы закончить свои географические дела и выступить с отчетом об экспедиции на заседании Сибирского отдела Русского географического общества.

Весной 1867 года он попрощался с Сибирью, оставив Иркутску «на память» еще одну свою работу: вместе с инженером Зотиковым Кропоткин изготовил сейсмограф и перед самым отъездом провел его испытание. Вся гарнизонная артиллерия прошествовала мимо здания Сибирского отдела, производя «сотрясение почвы», зафиксированное новым прибором. Этот прибор оказался совершенно необходимым Иркутску, уже однажды сильно обеспокоенному землетрясением на берегу Байкала в канун 1862 года.

В пасхальную ночь, под гром праздничной пушечной пальбы, переехал Кропоткин Ангару по еще прочному льду и выехал на Московский тракт. Сибири было отдано почти пять лет жизни и, как он признает потом, лучших лет. Прежде всего он стал профессиональным исследователем природы.

Сибирь дала Кропоткину понимание жизни и, что особенно важно, как жизни природы, так и жизни общества. Становление этого понимания обнаруживается прежде всего в письмах к брату, самому близкому человеку.

П. А. КропоткинБлаговещенск, июнь 1864 г.

Только что я приехал сюда, как получил твое письмо, пересланное мне из Иркутска. Надеюсь, что и между моими не будет большого промежутка.1 июня я был уже в Айгуне, это китайский город на Амуре, в 30 верстах от Благовещенска. Путешествие кончено, и кончено так удачно, как никто из нас и не думал…

Прошли мы очень хорошо, препятствий никаких, китайские власти даже слишком много чести оказывали… Ехали мы нескоро – верст по 30-40 в день. Поднимались со светом, ехали шагом. Я все время делал глазомерную съемку, т. е. буссолью определял направление пути, а часами число пройденных верст, и на каждой точке зачеркивал на скорую руку, на глаз нанося окрестную местность… Из всего составится самая приблизительная карта пути, которая кое в чем поправит карты, ныне имеющиеся. Кроме того, я собирал камни в тех местах, где были обнажения горных пород. Конечно, я бы мог собрать гораздо больше того, что я собрал, если бы не делал съемки и мог бы больше отлучаться от дороги. А то доводилось брать то, что на дороге попадалось. Собрал около 120 экземпляров горных пород, которые с подробным каталогом, может быть, дадут возможность составить геологический обзор местности. Кроме того, подтвердилось существование потухших вулканов, вопреки теории их приморского происхождения; предполагалось, что их нет внутри материка. Теперь я наверно утверждаю, что они есть в Ильхури-Алине (хребет, параллельный Амуру). Меня поразила первая сопка; вгляделся – вулкан, отрезной конус с кратером, ныне рассыпающимся, на одной стороне от прорыва набросаны камни; я подъехал – вулканический туф. Везу образцы. К сожалению, о растительности могу сказать очень немного, а гербарий собирать нельзя было…

Николаевск-на-Амуре, июль 1864 г.

Хотя это письмо я сам повезу с почтой до Хабаровска, но пишу потому, что хочется писать, хочется сказать тебе приятные новости…

«Вы историограф Сунгарийской экспедиции». Я от души поблагодарил Корсакова за это назначение, мне так хотелось на Сунгари. Я еду. Корсаков не едет – и отлично, торопить не будет. Едут астроном, топограф, переводчик и один полковник. Я выучусь делать определение широты и долготы. Буду собирать, что могу, вероятно – немного, так как пойдем на пароходе…

Какая досада, что я не застал Корсакова в Благовещенске! Я побывал бы в море, сходил бы на остров Сахалин. Жалко, но авось не уйдет. Зато нас весело покачало при входе в Николаевск, пароходишко маленький, так и прыгает, но стоять все же было можно.

Иркутск, февраль 1856 г.

Дела идут по-старому, интересно было только одно обстоятельство – на прошлой неделе,– это знакомство с американцем*, который был здесь проездом в Америку из Китая. Славный господин, я познакомился с ним у Аносова. Через пять минут мы шли вместе в Отдел просматривать собранные мною горные породы. К сожалению, оказалось, что едва ли по ним можно составить себе понятие о геологическом строении страны,– вероятно, что все это – жилы, проходящие сквозь самые породы. Не может же быть, чтоб на пространстве 700 верст были все гнейсы, граниты да порфиты. Таким образом, американец не нашел ничего в подтверждение или отрицание своим предположениям об маньчжурском каменноугольном бассейне. Только маленькое сомнение в его существовании. А ему это интересно, так как он проехал южную окраину Гоби на довольно значительном протяжении, а у меня восточная.

На другой день мы были у Аносова. Американец показал мне карту Китая, по которой шел, напечатана эта карта в Пекине, – очень интересные вещи о водных путях показывает карта. Только неизвестно – правда ли. Опять поразила нас несметная масса работы, к которой способны эти люди. Это сети карт и геологических профилей, сделанные в 87 месяцев, которые он прожил в Пекине. Наконец, сколько ему сделали по его указанию! Один китаец перечитал 8000 томов Государственной географии, чтоб извлечь оттуда показания о минералах Китая. Потом свел все это в общую карту. Часа полтора резали мы по полу на корточках, наконец кончили, уложили все. Пустились в разговоры. Дошло и до Юга и Севера1. С увлечением стали говорить. Семь лет не был дома, теперь приедет и прямо на войну, говорит он, и, конечно, думает, что северяне выиграют…

1 Имеется в виду Гражданская война в США 1861-1865 гг.

Крестовская резиденция, июнь 1866 г.

Ну– с, господа, добрались мы до Крестовской, кончили, следовательно, плавание. Мы здесь уже четыре дня, а я почти не выхожу из дома, раз только ходил до ближайших обнажений, -все сидел и писал. Настрочил листах на трех письмо в (Сибирское) отделение (РГО), исправил остатки Пэджа и написал на 6-ти листах письмо для «Биржевых ведомостей»…

Читал я о книге Кинэ2 об революции. Вопрос очень важный, насколько революция может считать себя вправе прибегать к безнравственным мерам. Что последнее нравственность должна осудить, хотя бы оно делалось во имя самых нравственных начал, по-моему, бесспорно…

2 Имеется в виду книга Эдуарда Кине «Революция», в которой французский историк размышляет над тем, почему революции обычно не приводят к торжеству идеала свободы.

Безнравственные поступки деморализуют само общество… Но с другой стороны, если принять только нравственные меры, как единственно позволительные во время революции, возможна ли будет какая-либо вообще революция когда-либо? Ведь там сила. Как же ты силу поборешь иначе, как не безнравственной мерой, т. е. силой же, а тут и пошли военные хитрости, штурм ночью и т. д.

Ясно, что приходится брать средний путь, назвать не совсем безнравственной меру – в сущности безнравственную, но где же тогда критериум? Один критерий остается – полезность и вредность для большинства в настоящем и будущем, – везде этот критериум для определения нравственного поступка. Да и какой другой может быть? Воспитание, инстинктивное отвращение, но ведь как мы себя переделываем? Во всем мы стараемся избавиться от инстинктивных побуждений и либо заменяем их побуждением, имеющим разумное основание, либо отрешаемся от них. Для меня лично это самый сильный довод…

Б. А. Милютину 1

1 Борис Алексеевич Милютин – редактор газеты «Сибирский вестник», издававшийся в Иркутске в 1864-1868 гг.

Милостивый государь, Борис Алексеевич.

Бывши в нынешнем году по поручению Сибирского отдела в экспедиции, снаряженной для отыскания скотопрогонного пути между Олекминским и Нерчинским округами, и зная, что многие интересуются ходом нашей экспедиции, я написал в Распорядительный Комитет 6 писем, в которых излагал ход наших занятий и набрасывал очерки той страны, по которой мы проезжали.

Эти письма не были напечатаны в свое время, но полагая, что читателям Вашей газеты небезынтересны будут те сведения, которые И. С. Поляков и я сообщили об этой малоизвестной стране, и не надеясь раньше, как через несколько месяцев, обработать привезенные нами материалы и составить подробный отчет, я решаюсь послать Вам этим письма.

При этом я изложу сначала вкратце цель экспедиции.

В настоящее время золотые прииски Олекминской системы снабжаются скотом из Якутской области, преимущественно из Вилюйского округа. Так как этот скот проходит около 1000 верст по отвратительной таежной дороге, то обыкновенно он приходит на прииск в очень жалком виде, и мясо обходится довольно дорого.

Доставку экспедиции до Тихонозадонского прииска приняло на себя Ленское товарищество, которое довезло нас до Крестовской резиденции на па“возке, а оттуда до прииска на своих лошадях…

Попытки золотопромышленников найти удобный скотопрогонный путь в Забайкалье были неудачны, например, Ленское товарищество снаряжало даже экспедицию, которая думала идти через Нечатку и Лемберт, но вожак бросил ее, не дойдя даже до Нечатки.

Поэтому г-да золотопромышленники, именно Ленское товарищество, Витимское товарищество К. Трапезникова, обратились в Сибирский отдел с предложением взять на себя исследование этого пути и пожертвовали для этой цели 1500 руб. Впоследствии эта сумма оказалась недостаточной…

Сибирский отдел поручил эту экспедицию мне, прикомандировавши для ботанических и зоологических изысканий И. С. Полякова, а для съемки Генеральный штаб назначил Топографа г-на Машинского…

Если большие реки, служащие главными сплавными путями, везде имеют громадное значение для края, в котором они протекают, и для местностей, которые они между собой связывают, то почти нигде это значение не было и не есть до настоящего времени так велико, как в Восточной Сибири. Редкость населения, трудность сообщений везде, где бы вы ни отклонились хотя бы на несколько десятков верст от больших трактов, особенно в гористой стране; хребты, заросшие непроходимыми в полном смысле слова лесами; болотистые, мшистые пади, везде, даже в южной полосе Восточной Сибири, где только повыше поднимаются горы, – все это, вместе взятое, клонит к тому, чтобы, помимо промышленного значения, увеличить значение рек для Восточной Сибири. Летом они служат сплавными путями, зимой – единственным возможным трактом для сообщений между крайне отдаленными местностями. Таков в особенности Лена, как река, текущая с юга на север, из страны населенной и хлебородной – в дичь, в тайгу, и через тайгу – в тундру, в Якутский край, не производящий для себя хлеба, в Олекминский округ где промыслы, производящие сотни пудов золота, снабженные тысячами рабочих и лошадей, поглощают громадное количество хлеба и всевозможных продуктов, доставленных из Иркутска или Иркутской губернии. И не одни рабочие и их управляющие прокармливаются продуктами, доставляемыми по Лене, – даже лошади и те кормятся овсом и сеном, доставляемыми по той же реке…

Оставляя в стороне вершины Лены, образующейся из многих ручьев, вытекающих из распадков Байкальского хребта, – вершин, посещаемых большей частью только зверовщиками, – я скажу о ней несколько слов с того места, где она примыкает к «тракту», где выезжают к ней из Иркутска, – с Качугской пристани, служащей местом отправления значительной части всех продуктов, сплавляемых по Лене.

Довольно быстро проплывши по Лене до устья большого ее притока Витима, я, конечно, принужден буду ограничиться немногими замечаниями, сделанными почти налету…

Добираясь до С. Качуга, находящегося на 240 верст к северу от Иркутска, проезжая по превосходной луговой плоской возвышенности, называемой Кубинской степью и населенной бурятами хлебопашцами, торопясь ко времени ярмарки, бывающей в Качуге около 9 мая, во время отправления барок и павозков, – человеку, впервые приехавшему в Сибирь и не присмотревшемуся к ее промышленности, можно было бы ожидать встретить в Качуге что-нибудь вроде оживленной торговой пристани, широкую реку, машины для нагрузки, – вообще жизнь, и жизнь одушевленную, особенно если вспомнить о громадности края, снабжаемого всеми на Иркутской губернии.

Ничуть не бывало: вы едва замечаете ничтожную реку – Лену, через которую медленно ползет самолет1; у одного берега плавают какие-то четырехугольные ящики, назначение которых не сразу угадает новичок; у другого – несколько десятков павозков в виде утюгов, на которых развиваются флаги и происходит мелочная торговля; на берегу – несколько тюков с товарами и тарантасы купцов, несколько десятков лавчонок, из которых в каждой можно найти все: кремни, сапоги, сахар, свинец, красные товары и пр. и пр.

1 Так называли в XIX в. паромы на реках.

Число барок, отправляющихся собственно из Качуга, незначительно, я насчитал тут не боле 30 барок и от 40 до 50 купеческих павозков. Но кроме этих павозков, отплывает от вершин Лены значительное число других барок, строящихся и нагружающихся в деревнях ниже Качуга, в Верхоленске, а также по рекам, впадающим в Лену, – Илг и Кут, куда хлеб преимущественно доставляется из долины Ангары, более богатой хлебом, чем долина Лены…

Барки строятся чрезвычайно неуклюже из обтесанных топором досок; самая форма их четырехугольная делает управление ими чрезвычайно неудобным, да к тому же и средства передвижения невелики: сила 7-10 человек, владеющих двумя длинными веслами, кормовым и носовым…

Павозок – это род барки в виде утюга… Он поднимает от 1200 пудов груза. Выйдя на те места, где Лена уже достаточно глубока, павозки и барки счаливаются по две. Так и плывут уже в нижнем течении.

Кроме этих посуд для перевозки тяжестей, существуют два парохода, из которых один ходит по Витиму, а другой – по Лене…

Как только прибудет весенняя вода, все эти посуды, четырехугольные, пятиугольные, и утюгообразные, пускаются вниз по Лене; зевать не приходится, а то, упустивши весеннюю воду, пришлось бы ждать коренной, происходящей от таяния снегов и от летних дождей. В 1866 году весенней воды не было, и все эти посуды стояли на местах…

Берега Лены считаются страною гористою. Хотя оно не совсем правильно в физико-географическом отношении, так как в верхнем течении долина Лены просто углублена в высокое плоскогорье, в котором Лена промыла себе узкую щель, а побочные речки размыли себе глухие узкие пади, – но в разговорном языке оно справедливо. До Киренска вы плывете по узкой долине, над которой с обеих сторон высятся, часто вертикальные, утесы и большей частью крутые склоны гор, заросшие густыми хвойными лесами; вдоль берегов, с перерывами тянется узкая полоска наносов, тоже заросшая лесом – сосною, елью и лиственницей; местами попадаются острова, заросшие преимущественно тальником, также негодные для хлебопашества…

Хотя и принято считать Сибирь неисчерпаемым источником относительно леса и зверя, но, как все истощается при чрезмерном пользовании, так точно и зверь… Количество зверя заметно убывает, выживающие особи уходят все глубже и глубже в хребты и леса: подальше от населенных местностей…

Доставив на лодке приезжего, гребцы спешат сейчас же вернуться домой, зная, что раньше как в день не успеют сделать перехода, если только прибыла вода и «взыграли» речки. А нужно видеть, как они «играют»! Речку, которую вчера переходили посуху, сегодня со страшным трудом можно переехать вброд пешком; вода сбивает коня, которого приходится переводить на веревке; на дне вода ворочает громадные каменья, готовые ударить по ногам коня, который, идя до половины брюха в воде, едва держится на ногах…

Для того, чтобы дать полное понятие о производительности ленской долины, нужно бы, во-первых, дать больше цифр, но официальные ненадежны, а для собирания неофициальных нужно больше времени, чем то, которым я располагаю; во-вторых, надо бы сказать о слюдяном промысле на Витиме, об извозничестве, но как я пишу не статистическое обозрение долины Лены, то довольствуясь этими беглыми заметками, полагаю, что они могут дать некоторое понятие о великой реке, а также показать, сколько мы имеем в Сибири под боком у себя неисследованного, о чем желательно бы иметь более точные сведения.

29 мая прибыли мы в С. Витимское на устье Витима – небольшое село со множеством кабаков для обирания рабочих, возвращающихся с промыслов и служащее пребыванием нескольких лиц, торгующих всю жизнь с якутами и тунгусами; тунгусы уже бороздят Лену в берестяных лодках, в лицах русских виден якутский или тунгусский тип, но, остановившись ненадолго, мы поплыли дальше до «резиденции» золотопромышленников ленского товарищества Крестовской, откуда я и пишу настоящее письмо…

Тихонозадонский прииск на р. Ныгри, 26 июня 1866 г.

С 12 июня мы находимся в долине Ныгри, притока Вачи, на Тихонозадонском прииске Ленского товарищества. На днях пришли кони, предназначенные под экспедицию, находившиеся на Крестовской резиденции, и через несколько дней мы отправляемся в путь. Но прежде всего я вам скажу несколько слов о наших занятиях на пути до приисков и на приисках.

От Крестовской резиденции до Тихонозадонского прииска мы проехали 8 дней, сделавши в это время 250 верст, так как ехать тише было бы неудобно по многим причинам: пришлось бы отнимать и задерживать лишних людей и лошадей Ленского товарищества, взявшего на свой счет перевозку экспедиции до приисков; съемка же, сделанная по поручению Ленского товарищества чертежником Жаровым, была сделана, как говорили нам, довольно тщательно и с промером, то я решился не делать съемки на этом протяжении, а проехать его наскоро. При этом имел в виду, что наша съемка от прииска пересечет Витим в его низовьях и свяжется либо с каким-нибудь из астрономических пунктов г-на Шварца на Витиме, либо с его съемкою.

…Удаляясь от Лены, вы скоро вступаете в глухое лесистое предгорье, известняки постепенно становятся более и более кристаллическими, а потом скоро исчезают, сменяясь метаморфическими сланцами, преимущественно глинистыми гнейсами и гранитами. С этим вместе постепенно меняется и весь характер страны, покатости становятся круче, пади глубже, речки быстрее несутся и ворочают большие каменья, там и сям выступают отроги хребтов, забирающиеся за пределы вертикального распространения древесной растительности. Наивысшие точки мы встретили в вершинах, они образуют как бы часть цепи, идущей с ю.-з. на С.-в., высокий гребень которой еще белеет снегами, впрочем, вообще эти горы не поднимаются высоко; переезжая гольцы, если не самые высокие, но зато превосходимые немногими частями другого гребня, я нашел их всех приблизительно ровными, около 1450 метров… Только один гранитный голец… как бы центр местного поднятия, возвышался еще метров на 300 над этими гольцами, но он составлял исключение, другие же вершины были почти все одинаковой вышины и невысоко поднимались над общим уровнем горной страны.

Но в этих гольцах вы не видите ни зубчатых вершин, ни каменистых гребней и т. п… как будто по циркулю вычерчены их контуры…

Шестидесятый градус широты на азиатском материке, при высоте от 600 до 900 метров и более, дает себя заметить в громадных наледях, накопляющихся по некоторым речкам. Простираясь во всю ширину пади, они тянутся иногда на несколько верст при средней толщине от 1,8 до 2 м… и доходят местами до 2,5 м… Вспомнив при этом, что на Ныгри, например, от наледи в 4,8 м едва осталось теперь 1,4 м, мы должны будем принять, что наледи к концу зимы достигают громадной толщины – до 9 м и это на протяжении 6-8 квадратных верст, даже и более, если не принимать в расчет небольших перерывов, успевших образоваться к началу июня.

По всему этому пространству мы не встретили никакого населения, кроме зимовщиков на зимовьях Ленского товарищества, зимой посещаемых чрезвычайно смелыми медведями. Тунгусы либо удалились, оттесняемые приисками, их жизнью и заведениями, либо принуждены были окончательно изменить свой образ жизни и род занятий и поселились ближе к приискам. Прежде при открытии приисков эта тайга изобиловала зверем не говорю уже о диких сев(ерных) оленях, но и соболя, и белки водилось множество; шум, рубка леса, прокладывание дороги, вырубка больших пространств, разъезды – все это было причиной удаления зверя. Вместе с этим прииски дали новые заработки тунгусам. Теперь они возят сено, на доставку которого заключают подряды, перевозят зимой на оленях тяжести, нанимаются вожаками. Если бы все это распространилось равномернее между тунгусами, то, быть может, вполне бы заменило звериный промысел, но, к сожалению, оно не так. Чтобы обеспечить себе доставку определенного количества сена, золотопромышленники заключают подряды с одним тунгусом, а тот, в свою очередь, раздает работу другим, причем, как везде, ему достается львиная часть дохода, прочие же остаются батраками, т. е. одни богатеют, обзаводятся домом, всеми принадлежностями русского быта, другие остаются в том же жалком положении, худшем еще потому, что теперь находятся в зависимости от отдельных личностей.

Впрочем оставляя этот предмет, о котором подробнее буду говорить впоследствии, когда лучше познакомлюсь с тунгусаим, буду продолжать далее.

Дорогой нам часто подолгу приходилось ехать тайгой, обнажений не видно, отлучаться же в сторону версты за две при густоте леса почти невозможно, а потому трудно составить себе понятие, какие породы залегают на этих пространствах. Часто для определения залегающей в данной местности породы приходилось пользоваться россыпями, которые если и дают понятие о том, из чего состоит данный кряж, зато не дают никакого понятия о взаимном расположении частей. Впрочем, я полагаю, что удастся составить петрографическую карту проеханной нами местности не очень подробную и не лишенную пробелов.

Время, проведенное на Тихонозадонском прииске, я посвятил изучению аллювия и разысканию возможных следов ледникового периода, вопрос, на который снова навело меня несколько явлений, тем более, что отсутствие следов ледникового периода в северо-восточной Азии всегда казалось мне довольно странной аномалией. Но хотя я и собирал все относившиеся до этого вопроса данные, тем не менее все-таки не мог дойти ни до какого положительного, определенного результата. Впрочем, я полагаю, что вам вообще не безынтересно будет выслушать беглый обзор фактов.

Во время наших переездов мы поднимались на довольно высокие гольцы, спускались в глубокие, разделяющие их пади, и я нигде не видел явных следов ледников. Правда, поверхности этих гольцов совершенно округлены, сглажены, а выходов на поверхность гранитов или гнейсов, на которых могли бы сохраниться следы ледников, и не видно даже, но где же делись бы морены, если бы они были отложены ледниками? Сколько я ни вглядывался, я нигде не находил их, а трудно предположить, чтобы все морены непременно были смыты реками. Если есть на гольцах какое-либо указание на следы ледников, то это выбоины в виде котлов глубиною до 3 дециметров и около 0,5 м в диаметре, попадающиеся в довольно твердых гнейсах, но опять, с другой стороны, размеры их слишком ничтожны.

В других местах заставляли задуматься размеры, формы и положение некоторых валунов…

На Сергиевском прииске (по р. Хомолхо) я был удивлен, найдя тут обилие больших камней, имеющих одну или две поверхности как бы отполированные, исцарапанные и изборожденные (это были преимущественно черные мелкокристаллические известняки и глинистые сланцы со слегка округленными углами)…

Вообще замечу, что борозды, попадающиеся на валунах, бывают большей частью все параллельны… нигде нет двух взаимно перпендикулярных борозд. Не есть ли это следы сдвигов, – думал я. – Едва ли, так как борозды бывают на плоскостях, пересекающихся под различными углами, и даже в таком случае следуют одному общему направлению.

Указывая на эти факты, которые… могут быть истолкованы и помимо действия ледников, я все-таки полагаю, что на них следовало бы обратить побольше внимания.

Съездивши на Вознесенский прииск, я попросил живущего там доктора К. А. Эйсмонта взять на себя вести в течение лета метеорологический журнал; он охотно взял на себя это труд, так что во время нашего пути (до конца августа) будет наблюдаться высота барометра, к которой можно будет отнести мои наблюдения во время пути. Тут же я нашел очень ценный материал – журнал, веденный с сентября 1858 г. по настоящее время г-ном управляющим этими приисками М. С. Игнатьевым…

Это, конечно, весьма полезный материал, особенно при недостатке сведений о стране от Киренска до Якутстка…

Т(аким) о(образом), мы отправляемся на Мую, но если бы из Сибирского отдела было заблаговременно написано г-ну Киренскому, земскому исправнику, с просьбой приискать вожаков, то, конечно, мы имели бы уже вожака с Бомбуйко, старшине легче приискать знающего вожака, чем частному человеку; между тем витимские тунгусы, я твердо убежден в этом из разговоров с витимскими жителями и тунгусами, бывали на Эмурчене или знают тунгусов, живших на Ципе, которые бывали там. Мы же имеем вожака, взятого не из коренных витимских, а, скорее, из здешних, которые хорошо знают олекминскую систему, но не витимскую.

21 июня получена здесь почта из Иркутска от 7 июня и из Петербурга от 5 мая; между тем все-таки не получены мною инструменты.

Серафимовский прииск, 22 августа 1866 г.

Пишу вам с Серафимовского прииска, куда мы добрались вчера после 50-дневного странствования по тайге. Оказывается, т(таким) о(образом), что ваше предсказание сбылось; на устье Муи мы нашли тунгусов, возвращавшихся после сенокоса в наши края, к Баунту; из расспросов я убедился, что вместо того, чтобы делать крюк к востоку, к устью Бомбуйко, гораздо удобнее будет сделать другой небольшой крюк к западу (в верстах 80) и выйти на дорогу, по которой постоянно ходит скот из Читы…

Вы извините меня, если я не буду теперь подробнее писать про проеханный нами путь; вкратце не расскажешь, и пришлось бы исписать несколько листов…

Из 600 (приблизительно) верст, пройденных нами, можно насчитать только три действительно худых места: 1) – это подъем на голец в вершинах Чепко (в 20 верстах от Тихонозадонского прииска), подъем, который, как оказалось впоследствии, можно миновать, идя по Джегдалату и делая лишь верст 20 крюка; 2) – спуск с хребта, идущего вдоль Муи с северной стороны по р. Уксемукиту, где страшно каменисто и на 40 верст почти нет корма. Но как теперь оказывается, есть другой перевал через этот хребет, несравненно удобнее… Наконец,3-е худое место – это Ципа, где мы встретили невылазные грязи и непроходимые болота там, где обыкновенно бывают превосходные луга. Но это происходит от необычайных дождей, которые в продолжение 2 недель шли, не переставая, в окрестностях Баунта, следовательно, от обстоятельства чисто случайного.

…Вообще теперь это дело находится уже в наших руках, подробно известен путь, и вожаки есть на примете, так что в конце концов, я надеюсь, что скот из Забайкалья будет ходить на Олекминские прииски…