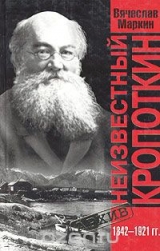

Текст книги "Неизвестный Кропоткин"

Автор книги: Вячеслав Маркин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)

Заслуги Кропоткина перед российской географией были несомненны. Это признавали его коллеги. Уже в феврале 1868 года он единодушно был избран секретарем Отделения физической географии РГО, с перспективой перейти на место Семенова – председателя отделения, когда тот сменит главу Общества – стареющего Федора Петровича Литке, назначенного к тому же президентом Академии наук.

Как секретарь отделения, Кропоткин вел собрания, предоставляя слово ораторам, составлял протоколы. Сам он включался в обсуждения не так уж часто. За семь лет работы в РГО он выступил не более двадцати раз. Активность Кропоткина проявлялась больше в публикациях, участием в специальных комиссиях Общества, создавшихся по разным направлениям и проблемам.

Первая комиссия, в которую он вошел,– метеорологическая. Выступая на одном из заседаний по поводу сообщения Пржевальского о том, что причиной понижения уровня воды и отступания береговой линии, отмеченных им на озере Ханка на Дальнем Востоке, является вырубание лесов, он заметил, что не только Ханка, но и все озера на востоке Азии постепенно высыхают, и это объясняется «общим климатическим характером переживаемого нами геологического периода». Так в 1869 году он впервые наметил одну из важнейших своих идей, развитых им затем в теорию «высыхания Евразии».

В комиссию «для выяснения нужд Амурского края» он был включен как знаток и проблем его населения. В комиссию по проведению нивелировки Сибири (определение высот земной поверхности по данным измерений давления воздуха барометром) – как один из первых исследователей, испытавших этот метод в сибирских экспедициях. Включили его ив комиссию по присуждению медалей РГО. Еще занимался он вопросами организации экспедиций Николая Северцова на Тянь-Шань и его сибирского друга Полякова – в Карелию, проектирования Кумо-Манычского канала на Северном Кавказе, который соединил бы бассейны Черного и Каспийского морей.

Когда отмечалось 25-летие РГО, Кропоткин выдвинул ряд предложений. Он высказался за создание обобщающего труда «Землеведение России», а наряду с ним – книг по образованию и самообразованию в области географии, в том числе предназначенных для «распространения географических сведений в кругу рабочих людей». Он предложил установить премии за труды по географии России, за учебники и лучшие географические очерки для народных школ.

На основе этих предложений Географическое общество приняло решение о том, чтобы содействовать появлению «обширного систематического труда, который представлял бы полное географическое описание России, европейской и азиатской, в отношении физико-географическом, этнографическом и статистическом».

В качестве автора такого труда мог бы быть сам Кропоткин. Он думал об этом и несомненно осуществил бы, если бы оставался в Географическом обществе.

« Через мои руки, – писал он,– проходили всевозможные материалы относительно географии России. У меня начала складываться мысль написать пространную физическую географию этой громадной части света, уделяя при этом видное место экономическим явлениям. Я намеревался дать полное географическое описание всей России… И я хотел очертить в этом описании различные формы хозяйственной жизни, которые должны господствовать в различных физических областях» .

Это был новаторский замысел, и возник впоследствии он, несомненно, под влиянием работ французского географа Элизе Реклю, который стане его ближайшим другом. На книгу Реклю «Земля и люди», вышедшую в Петербурге в 1872 году, Кропоткин опубликовал рецензию в сборнике «Знание».

А спустя тридцать лет появился выдающийся 19-титомный труд П. П. Семенова-Тан-Шанского (при участии других географов) – «Россия. Полное географическое описание нашего отечества». В какой-то мере именно кропоткинский проект был реализован в этих книгах. Географы упрекали Кропоткина в том, что он не сделал эту работу, отдав свой талант и время совсем другим занятиям. Но издание вышло и без него.

Ему же сердце подсказывало иной путь, традиционный для русских интеллигентов XX века, воспитанных на пушкинской жажде свободы и «милости к падшим». Ему понятен был и призыв Некрасова: «…гражданином быть обязан!»

П. А. Кропоткин.1 Записки, С. 141-143.

…У меня стали зарождаться географические обобщения, вскоре всецело захватившие меня. Путешествия по Сибири убедили меня, что горные цепи, как они значились тогда на картах, нанесены совершенно фантастически и не дают никакого представления о строении страны. Составители карт не подозревали тогда даже существования обширных плоскогорий, составляющих столь характерную черту Азии. Вместо них обозначали несколько больших горных кряжей. Так например, в чертежных… сочинили восточную часть Станового хребта в виде громадного червя, ползущего по карте на восток. Этого хребта в действительности не существует. Истоки рек, текущих с одной стороны в Ледовитый океан, а с другой – в Великий океан, переплетаются на том же плоскогорье и зарождаются в одних и тех же болотах. Но в воображении европейских топографов, самые высокие хребты должны находиться на главных водоразделах, и вследствие этого тут изображали высокие цепи гор, которых нет в действительности. Много таких несуществующих хребтов бороздило карту Северной Азии по всем направлениям.

Мое внимание теперь в продолжение нескольких лет было поглощено одним вопросом – открыть руководящие черты строения нагорной Азии и основные законы расположения ее хребтов и плоскогорий. Долгое время меня путали в моих изысканиях прежние карты, а еще больше – обобщения Александра Гумболдта, который после продолжительного изучения китайских источников покрыл Азию сетью хребтов, идущих по меридианам и параллельным кругам. Но, наконец, я убедился, что даже смелые обобщения Гумбольдта не согласны с действительностью.

Я начал сначала чисто индуктивным путем. Собравши все барометрические наблюдения, сделанные прежними путешественниками, я на основании их вычислил сотни высот. Затем я нанес на большую карту Шварца все геологические и физические наблюдения путешественников, отмечая факты, а не гипотезы. На основании этого материала я попытался выяснить, какое расположение хребтов и плоскогорий наиболее согласуется с установленными фактами. Эта подготовительная работа заняла у меня боле двух лет. Затем последовали месяцы упорной мысли, чтобы разобраться в хаосе отдельных наблюдений. Наконец, все разом внезапно осветилось и стало ясно и понятно. Основные хребты Азии тянутся не с севера на юг и не с запада на восток, а с юго-запада на северо-восток… Одни только второстепенные хребты убегают на северо-запад. Далее, горы Азии отнюдь не ряды самостоятельных хребтов, как Альпы, но окаймляют громадное плоскогорье – бывший материк, который направлялся когда-то от Гималаев к Берингову проливу…

В человеческой жизни мало таких радостных моментов, которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий. То, что в течение целого ряда лет казалось хаотическим, противоречивым и загадочным, сразу принимает определенную, гармоническую форму. Из дикого смешения фактов, из-за тумана догадок, опровергаемых, едва лишь они успеют зародиться, возникает величественная картина, подобно альпийской цепи, выступающей во всем своем великолепии из-за скрывавших ее облаков и сверкающей на солнце во всей простоте и многообразии, во всем величии и красоте. А когда обобщение подвергается проверке, применяя его ко множеству отдельных фактов, казавшихся до того безнадежно противоречивыми, каждый из них сразу занимает свое положение и только усиливает впечатление, производимое общей картиной. Одни факты оттеняют некоторые характерные четы, другие раскрывают неожиданные подробности, полные глубокого значения. Обобщение крепнет и расширяется. А дальше, сквозь туманную дымку, окутывающую горизонт, глаз открывает очертание новых и еще более широких обобщений.

II. Радость открытия

Отчет– монографияВ 1873 году вышел третий том Записок РГО по общей географии. Все его содержание – отчет Кропоткина и И. Полякова об Олекминско-Витимской экспедиции 1866 года.

Просто «отчетом» названа эта книга, несомненно, оригинальная по форме и богатая по научном содержанию. В ней 10 глав, статья Фердинанда Мюллера «О климате Вознесенского прииска» с комментарием П. А. Кропоткина под названием «Еще несколько слов о климате Вознесенского прииска», таблица результатов метеорологических наблюдений, проводившихся Кропоткиным во время экспедиции с 23 мая по 17 сентября 1866 года. В Приложении – сборник высот, определенных барометрическим способом в Восточной Сибири, с обширным «Введением», две карты, два разреза-профиля, пятнадцать рисунков. В том же томе напечатана статья И. С. Полякова «Географическое распространение животных в юго-восточной части Ленского бассейна», к которому приложен список обнаруженных им видов зверей и птиц. Общий объем книги 906 страниц.

После введения на 96 страницах и оглавления следует хронологический очерк маршрута. Он предваряется исторической справкой, в которой изложены основные моменты истории поисков скотопрогонной тропы с приисков на юг. Ежегодно по тайге с целью разведки месторождений золота бродило множество партий, но от них не поступало никакой информации, которая была бы полезна для познания края. И Кропоткин, «пользуясь случаем», в предисловии обращается «ко всем золотопромышленникам Восточной Сибири» с просьбой о том, «чтобы в каждой партии постоянно, ежедневно записывалось, по какой речке шли в течение дня, куда сходятся ее вершины нет ли там перевала куда-нибудь; если есть, то удобен ли он и т. д.»1.

1 Отчет об Олекминско-Витимской экспедиции, С. 17.

Если бы мы имели поболее подобных маршрутов, то наши карты давно были бы приблизительно похожим изображением страны.

Образные, художественные картины природы, вкрапленные в отчет, помогают более глубокому пониманию описываемого. Приведем несколько примеров: «Постоянно забираясь все в более и более дикую горную страну, мы спустились… по такому глухому ущелью, где единственной дорогой нередко представлялось заваленное громадными глыбами русло буйного горного потока. Два дня мы тянулись по этому непроходимому ущелью и, наконец, 23 июля, к вечеру, вышли сразу на обширную равнину, расстилавшуюся в широкой продольной долине Муи. Роскошь этой долины поражала нас после сумрачных сцен горной страны…

Окружающие нас горы донельзя однообразны,– это гольцы с округленными вершинами, покрытые осыпями, на которых изредка выступают пятна желтых ягелей и редкие особи лиственниц и елей. Вообще вся эта местность, весь этот перевал через Северо-Муйский хребет в высшей степени неудобопроходим. Когда тунгусы на Муе спросили меня, какою же падью поднялись мы на хребет, и я рассказал им, какою именно, то удивлению их не было конца. «Мы тут и на оленях теперь не ходим», – сказал мне один старик… 22 июля, идя вверх по ручью, перебираясь через мшистые болотистые покровы, которыми одета каменистая осыпь, мы в полутора верстах от ночлега дошли до довольно большого озера, где этот ручей берет начало. Озеро обставлено с боков высокими горами, так круто размытыми дождями и тающим снегом, что на склонах их едва держатся лишь крупные обломки слюдистых сланцев и гнейсов…»2.

2 Отчет, С. 54.

Всего пересечено пять хребтов, пройдено по долинам около 60 речек и ручьев, 13 перевалов. И каждое урочище нашло отражение в тексте книги, каждая речка, каждый подъем и каждый спуск… Объяснены некоторые из местных терминов и топнимов.

В книге присутствуют отступления, вроде бы не относящиеся непосредственно к ее теме, но, несомненно, интересные для читателя. Собственно, ведь все научные обобщения, сделанные Кропоткиным, не имеют прямого отношения к цели экспедиции – поиск скотопрогонного пути, – но без них отчет не приобрел бы значения научной работы.

Нельзя пройти мимо отступления об эвенках-проводниках. Кропоткин дает чрезвычайно высокую оценку роли в благополучном исходе экспедиции, которую сыграли ее проводники.

Специальные главы посвящены географическим и геологическим исследованиям долины Лены, Патомского нагорья и Лено-Витимского водораздела. В них сосредоточены главные научные результаты экспедиции.

Личное наблюдение геологического строения берегов Лены позволило разобраться в противоречивых взглядах. Кропоткин возражает Миддендорфу, принимает точку зрения Эрмана и Меглицкого, высказанную в 1851 году, рассматривает как почти неоспоримо доказанное, что известняки, выступающие в долине Лены между Киренском и Олекминском, «древнее красного песчаника, лежащего горизонтальными слоями между Качугом и Киренском». Особый интерес проявляет Кропоткин к новейшим отложениям в долине Лены, на которые по его мнению, до сих пор слишком мало обращали внимания. А между тем это толщи мощностью до 30 м и более. Знакомство с тремя обнажениями иловатой глины убедило в том, что это лес, похожий на известный рейнский и гималайский. Он пишет, что изучение этих отложений могло бы прояснить вопрос о ледниковом периоде в Сибири.

Этой теме, которая становится главной во всех его географических работах, Кропоткин посвящает седьмую главу книги, названную «Распространялись ли ледниковые явления на Сибирь?» Она начинается словами: «Важность вопроса, поставленного вначале этой книги, кажется нечего и доказывать… Мы до тех пор не будем в состоянии правильно понимать явления, в настоящее время представляемые орографиею, флорою и фауною Сибири, пока не вырешим вопроса о том, принимали ли ледники и плавающие льды какое-либо участие в том, чтобы придать Сибири ее настоящую физиономию, или нет. Пока не будем знать, какие изменения претерпевал климат Азии и Сибири в таком сравнительно близком от нас пошедшем, как постплиоценовый ледниковый период»1.

1 Отчет, С. 220.

Вопрос о былом оледенении Кропоткин связывает с проблемой климата и палеогеографии (физической истории) не только Азии, но и всей планеты. Он сетует на полное отсутствие данных о распространении ледниковых следов в Сибири. Их получено уже немало в Альпах, в полярных странах и даже в Тянь-Шане (автор упоминает замечательного географа и зоолога Н. А. Северцова, но «Сибирь доныне остается особняком». Ответа на вопрос не дал даже такой исследователь, как А. Ф. Миддендорф, склонявшийся больше к отрицательному взгляду на существование в прошлом сибирского оледенения. Кропоткин считает, что полностью отрицать древнее оледенение Сибири нельзя. Тогда следовало бы ответить на вопрос, почему его не было. То ли климат был более теплым, чем в соседних с Сибирью странах, то ли более сухим. Нужны факты.

Кропоткин из обнаружил: «…убежденный, что Сибирь не представляет следов ледникового периода, я мало-помалу должен был отступить перед очевидностью фактов и прийти к противоположному убеждению – тому, что ледниковые явления распространялись и на Восточную Сибирь, по крайней мере, на северо-восточную ее часть»1.

1 Отчет, С. 223.

Кропоткин описывает встреченные им на Патомском и Витимском плоскогорьях отполированные и изборожденные скалы и эрратические (блуждающие) валуны, явно принесенные издалека «со стороны», распространения ледникового периода на Сибирь». Эти доказательства встречены были еще раньше в Саянах, на реке Оке, а потом на Патомском нагорье. Убедительно на нескольких страницах он обосновывает свой вывод о ледниковом, а не речном их происхождении.

Кропоткин описывает и морены, оговариваясь, что он прежде с такого типа несложностыми отложениями знаком не был, поэтому твердо не решается их назвать, но среди приводимых им самим описаний, он уверен, окажутся и несомненные морены, остающиеся только отступившими ледниками. Затем автор переходит к «второстепенным доказательствам ледниковой гипотезы». Ими он считает обилие ныне высыхающих озер среди горных хребтов и на плоских возвышенностях, они – «наследники» ледникового периода, так же, как и лесс, ледниковую гипотезу происхождения которого Петр Алексеевич одним из первых отстаивал.

Изучены факты, приводимые против ледниковой гипотезы. Их неосновательность показана на многих примерах.

Глава о ледниковых явлениях выглядит как отступление – она вклинилась в хронологическую ткань книги.

Описан резкий переход от патомского нагорья (так Кропоткин назвал горную страну альпийского типа, пересеченную на пути к приискам) к более мягким, сглаженным формам рельефа. С вступлением в долину реки Ныгри «собственного горы, пики исчезают, и те возвышенности, которые составляют стены пади у Тихоно-Задонского прииска, уже не заслуживают названия гор». Причина этой перемены – в изменении характера горных пород: здесь преобладают глинистые сланцы, хотя и сольно метаморфизованные.

Но за рекой Вачей возникла новая гряда гор – системы Ленско-Витимского водораздела. Высшая точка этого хребта, представлявшего собой «группу гольцов, располагающихся преимущественно в линейном направлении», на которую Кропоткин поднялся, называлась Веткин голец (теперь это голец Короленко), а открытый им в 1866 г. хребет был нанесен на карту побывавшим здесь В. А. Обручевым (спустя почти тридцать лет) как хребет Кропоткина.

Петр Алексеевич пишет об интересных экологических наблюдениях, сделанных в горах Восточной Сибири. Так, поднимаясь на вершину гольца, покрытую «лишь обломками остроребрых плит кремнистого сланца»к, он заметил, что лиственные леса по мере подъема исчезают, но их место не занимают, как обычно, заросли кедрового стланика, он заменяется до некоторой высоты низкорослым березняком.

Таких размышлений о всеобщей зависимости и взаимосвязи всех элементов природы немало в тексте отчета.

В последней, десятой главе Кропоткин определяет горную область к юго-востоку от патомского нагорья, как Олекминско-Витимскую горную страну, «одно, орографически неразрывное целое». За долиной Муи она переходит в плоскогорье.

В этой главе он считает необходимым остановиться на проблеме деления нагорий на горные страны и плоскогорья. Против такой классификации выступил, в частности, один из выдающихся географов М. И. Венюков. В довольно пространном теоретическом отступлении Кропоткин объясняет свое понимание типа плоскогорья.

Горная страна – это быстрая смена высоких гребней и глубоких долин и ущелий, их разделяющих, значительные амплитуды высот на малых расстояниях. У плоскогорья нет контрастов, рельеф однообразен. Эти две крайние категории дают «некоторую меру для определения степени приближения каждой данной местности к одному из двух крайних типов. Кропоткин впервые указал на существование огромной системы плоскогорий нагорной Азии, дал общую картину этой горной страны, верно обрисовав и многие ее детали. Впоследствии, в 1890 году, в этом районе работал В. А. Обручев. Книга П. А. Кропоткина стала основой для его исследований. Он неоднократно подчеркивал высокую ее научную ценность, и в знак признания его заслуг назвал хребет за долиной Ныгри именем Кропоткина. Большое значение придавал Обручев открытию Кропоткиным древнего оледенения в Сибири и поддержал его выводы.

Как приложение к отчету помещен «Сборник высот, определенных барометрически в Восточной Сибири». Это – итог огромной работы, проведенной Кропоткиным в целях получения материала для орографических построений.

В список барометрических высот, определяемых по разности показаний барометра, зависящих от высоты, вошло более 800 точек. Свыше 300 из них вычислены самим автором на основе его собственных данных.

Это предисловие к Сборнику настолько капитально, что его вместе с последними можно было бы назвать «книгой в книге, в которой происходит как бы прорыв из пространства экспедиции в огромный регион Восточной Сибири, и не только в него – в пространство всего северного полушария, поскольку в таблицу включены барометрические высоты многих пунктов в Европе, Азии и Северной Америке. Такой глобальный разворот темы характерен и для других работ Кропоткина, но впервые, пожалуй, он продемонстрирован в «Отчете об Олекмиснко-Втимской экспедиции», напечатанном в петербурской типографии на Васильевском острове в 1873 году.

Итог работы – карта.

Важнейшим делом считал Кропоткин составление карты Олекминско-Витимского края. Он убедился, что карта Сибирской академической экспедиции очень неполна и неточна. Помимо данных глазомерной съемки Машинского при работе над картой Кропоткин использовал материалы маршрутов геодезиста Жарова (1862); топографа Нахвалина (1865); расспросные карточки, собранные Рухловым и самим Кропоткиным при встречах с местными жителями. Он даже принялся изучать эвенкийский язык – во всяком случае, составил словарь; который имел около двухсот слов.

Карта закончена в начале апреля 1867 года перед самым отъездом Кропоткина из Иркутска.