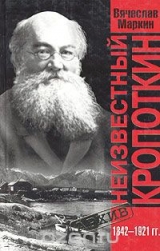

Текст книги "Неизвестный Кропоткин"

Автор книги: Вячеслав Маркин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)

1871 год. Его ознаменовали трагические события во Франции. Начались они еще в прошлом году, осенью. Поражение Франции в войне с Пруссией привело к краху империи Наполеона III. В сентябре 1870 года Франция стала снова республикой. Но ее возглавило капитулянтское правительство, заключившее мир на унизительных условиях. Дважды народ Парижа восставал, но бунт подавлялся, и лишь 18 марта, когда к городу приближались немцы, над ратушей Парижа было поднято красное знамя. Оно развевалось 72 дня.

Парижу не привыкать к революциям. Но эта была особая: в огромном по тем временем столичном городе сломана бюрократическая машина буржуазного государства и впервые проведен эксперимент самоуправления. Постоянная армия заменена вооруженным народом, создан, рабочий контроль над производством, приняты меры по улучшению материального положения людей труда.

Обо всех этих событиях писали русские газеты и журналы, но непременно называя коммунаров разбойниками, узурпаторами власти. Сочувствие выпадало только на долю версальцев, громивших Коммуну. Русское общество хотело знать правду о парижских событиях. Тогда-то Кропоткин и начал думать о поездке в Швейцарию, куда эмигрировали коммунары Парижа и где жил Михаил Бакунин.

Однако в это время Географическое общество приступило к обсуждению вопроса об организации исследований в Арктике. С предложениями выступили сибирский золотопромышленник М. К. Сидоров и климатолог А. И. Воейков.

Предложение Сидорова было, естественно, практическим: изучить возможности торгового плавания к устью Печоры и дальше на восток. Воейков говорил о научной экспедиции. Отделение физической географии поручило своему секретарю Петру Кропоткину обобщить все, что известно по этому вопросу. Когда определились размеры экспедиции, выяснилось, что Географическое общество средств на нее не имеет, но может составить проект для привлечения частных и правительственных капиталов. Составление проекта оно предложило поручить Кропоткину с участием других авторов. Срок был назначен довольно жесткий. Не все его соавторы, а это были члены комиссии: А. И. Воейков, Ф. Б. Шмидт, И. И. Шиллинг и др.– вовремя предоставили свои материалы. Проект написан был в основном одним Кропоткиным: «Я засел за работу и просидел над нею, выходя только обедать, две с половиной недели… Мой доклад был готов к сроку и содержал программу предстоящих ученых работ…» 1

1 Записки, С. 146.

23 февраля 1871 года на Объединенном заседании отделений географии, математической и физической, после краткого вступительного слова вице-президента Общества П. П. Семенова началось чтение Записки «Экспедиция для исследования русских северных морей».

Основная проблема полярных исследований – изучение Северного Ледовитого океана, омывающего берега России на протяжении 170 градусов долготы: «Как океан, так и разбросанные среди него открытые до сих пор острова остаются большею частью совершенно неизвестными. Здесь далеко не сделаны даже самые первые шаги в познании нашей планеты, именно разграничение суши от моря, хотя бы в общих чертах…Пространство, лежащее к северу от линии, проведенной через северную оконечность Новой Земли, Новосибирские острова и южные берега Врангелевой Земли… остается нам также неизвестным, как и скрытая от нас поверхность Луны, во всяком случае, менее, чем поверхности ближайших к нам планет… Только берега этого обширного пространства сколько-нибудь известны нам».

Значение исследования Ледовитого океана в том, что «оно затрагивает такие обширные и разнообразные вопросы из наиболее важных для общества склада мышления отраслей человеческого знания и такие важные отрасли народного богатства, какие едва ли может затрагивать изучение какой-либо другой местности земного шара»2.

2 Доклад комиссии по снаряжению экспедиции в русские северные моря, составленный П. А. Кропоткиным. Изв. РГО, 1871, т. 7, N 3, С. 30-31.

Заседание затянулось до позднего вечера. Поэтому постановили продолжить его на следующем собрании.

В пятницу 26 февраля собралось желающих послушать доклад еще больше, чем в первый день. Теперь уже известны основные его моменты – они обсуждались в научных кругах. Особенно всех заинтересовало уверенное предположение о возможности обнаружения в Северном Ледовитом океане новых земель. Одна из них – «Земля Джиллиса», большой остров к северу от Шпицбергена, «белеющий вдали, как волшебные замки северной саги». Другая – еще никем не виденная земля к северо-востоку от Новой Земли.

«Эта экспедиция могла бы, – говорил Кропоткин, – сделать также попытку добраться до большой неизвестной земли, которая должна находится в далеком расстоянии от Новой Земли. Возможное существование такого архипелага указал в своем превосходном, но малоизвестном докладе о течениях в Ледовитом океане русский флотский офицер барон Шиллинг. Когда я прочила этот доклад, а также о путешествии Литке на Новую Землю и познакомился с общими условиями этой части Ледовитого океана, то мне стало ясно, что к северу от Новой Земли действительно должна существовать земля, лежащая под более высокой широтой, чем Шпицберген…» 1

1 Записки, С. 146.

Помимо этой задачи, экспедиция в полярные моря сможет, согласно проекту, сделать еще ряд важнейших исследований. Например, проверить теоретическое положение Ньютона о сжатии земного шара у полюсов, провести наблюдения над проявлениями земного магнетизма, прежде всего над полярными сияниями, над приливно-отливными явлениями, измерить глубины океана, проследить за распространением холодных и теплых течений, в особенности Гольфстрима. Предполагалось также изучение элементов климата приполярного района, в особенности температур воздуха, штормов на северных морях, оптических явлений в атмосфере, условий образования морского льда, поиск полезных ископаемых (в первую очередь, каменного угля). Включено в программу было и исследование растительности и животного мира островов и морей, возможностей зверобойного промысла и условий плавания в Карском море.

Планировалась организация двух метеорологических станций на Новой Земле, наблюдения которых (это признается желательным) должны вестись параллельно с наблюдениями шведской экспедиции на Шпицбергене.

В качестве первой задачи была выдвинута точная гидрографическая опись берегов и в качестве важнейшего результата экспедиции – пробуждение интереса к Северу.

Арктические исследования, в частности «ознакомление» с Ледовитым океаном, составляют, говорил Кропоткин, «далеко не предмет простого любопытства. Один из этих вопросов, тесно соприкасается с самыми широкими космическими областями человеческого знания, другие находятся в тесной связи с той областью, где знанием обусловливается благосостояние значительных частей населения»…1

1 Доклад, С. 33-34.

«Прогресс человеческого общества» состоит «даже не столько в открытии естественных богатств… сколько – в том развитии его предприимчивости, в том увеличении запаса идей, расширение круга его представлений и миросозерцания, которые являются неизбежным последствием всякого нового географического открытия…»2

2 Там же, С. 34.

Основному предприятию должно было предшествовать плавание с целью проверки ледовых условий к западу и к востоку от Новой Земли. Группа мореплавателей «… должна будет стараться поникнуть возможно далее в восточном направлении, чтобы удостовериться в возможности как дальнейшего плавания на Восток, так и плавания к устьям сибирских рек»3.

3 Там же, С. 112.

Это была, по сути, мысль о северном морском пути, которую развивали впоследствии многие русские ученые и мореплаватели.

Большая комплексная экспедиция с разносторонней программой напоминала по своему размаху Великую Северную экспедицию 17333-1743 гг. и проект М. В. Ломоносова.

А по мнению Кропоткина, ознакомление с Ледовитым океаном – далеко не предмет простого любопытства. При первой мысли о северной экспедиции возникает длинный ряд научных вопросов, тем более важных, что на крайнем севере хранится ключ к решению некоторых из главных вопросов физики Земного шара.

Сочетание высочайшей, глобальной цели с непосредственно практическими задачами должно отличать эту экспедицию, равной которой по замыслу в Арктике еще не было.

Работа экспедиции планировалась по этапам, начиная с 1871 года. Уже ближайшим летом можно было бы пройти в Карское море на одном из имеющихся судов, а тем временем приступить к строительству специального корабля.

Оценка проекту была дана самая высокая, получен одобрительный отзыв академика А. Ф. Миддендорфа, который отметил «обстоятельный и столь научный разбор вопроса о необходимости экспедиций в русские северные моря»1.

1 Изв. ИРГО. 1871, т. 7, N 3, С. 418-419.

Выводы комиссии, возглавлявшейся Кропоткиным, были отправлены великому князю Константину, тот переправил доклад в Морское министерство, где была создана своя комиссия для вынесения решения. И здесь на время все остановилось. Шел месяц за месяцем, а от комиссии не поступало никакой информации.

По финским и шведским озамВ ожидании решения судьбы полярной экспедиции Кропоткин съездил в Эстонию, где льды оставили следы, а потом предложил Географическому обществу проект поездки в Финляндию и Швецию для изучения имеющихся там в изобилии следов древнего оледенения. Это было необходимо, чтобы окончательно разобраться с ледниковым периодом, ибо, как сказал Кропоткин, выступая на заседании отделения, «ни один из геологических периодов не имеет, конечно, такого значения для физической географии, как ближайший к нам ледниковой и послеледниковой».

Ледниковые отложения на юге Скандинавии хорошо известны геологам. Ознакомление с ним с равнение их с тем, что он видел своими глазами в Сибири позволит сделать основательные заключения о распространении ледников прошлого на равнины Европы.

Предложение было принято обществом. Объемистая записка издана отдельно книгой над названием «Экспедиция в русские северные моря». А Кропоткин отправляется в Финляндию по следам растаявших ледников. Его приглашение участвовать хотя бы в начальном этапе экспедиции приняли маститые геологи – академики Ф.Б. Шмидт и Г. П. Гельмерсен, знакомые еще по Иркутску. В Выборге к ним присоединился местный геолог М. П. Ребиндер, хорошо знающий геологию Финляндии. Все они признавали за ледниками способность продвигаться по долинам, увлекая с собой крупные валуны и шлифуя скалы, но все же считали, что распространение валунов не могло быть столь широким, да и трудно было ученым полностью отрешиться от приверженности к дрифтовой гипотезе, «освященной» авторитетами Чарльза Дарвина и крупнейшего в те времена геолога Лайеля.

Город Выборг совершенно естественно вписан в природу, так что прямо в его пределах можно познакомиться со всем арсеналом доказательств ледниковой гипотезы. Курчавые скалы сияют глянцем среди домов, штрихованные валуны расположились там же, а вместе с ними и остатки древних ледниковых морен. Вокруг всех этих созданий природы геологи ведут ученые споры.

Вот округленные гранитные холмы с начищенной до блеска поверхностью. Гельмерсен ссылается на высокий авторитет Леополда фон Буха:* тот описал подобные куполовидные образования, объяснив их действием воды и свойством гранита сбрасывать верхние слои, как скорлупу. Кропоткину это объяснения кажется искусственным: только движение большой массы льда, считает он, могло так обработать скалы. Следы этого движения – штриховка, царапины, направленные строго в ту сторону, откуда полез ледник. А как же вода? – возражает Гельмерсен. И спор продолжается у могучего водопада Иматра. Зрелище обрушивающихся с высоты тяжелых масс воды завораживает, создается впечатление чудовищной силы. Но результаты ее воздействий на гранитные скалы скажутся через многие тысячелетия, да и то только в том случае, если с потоком воды будут постоянно лететь камни, выполняющие роль тарана. Леднику же с его огромной массой достаточно проползти над скалой. Воздействие даже падающей воды несравнимо слабее, чем самого маленького ледника.

У Иматры Кропоткин расстается со своим спутником и отправляется в ГельсингфорС. Там в течение недели он знакомится с геологической литературой, минералогическими коллекциями в музеях, с научной жизнью Финляндии совершает экскурсии в окрестности финской столицы, где изборожденные и отшлифованные скалы встречаются буквально на каждом шагу.

Из Гельсингфорса – в Стокгольм, через шхеры Стокгольмского архипелага. «Стокгольм – славный город, – писал Кропоткин брату, – чрезвычайно оживлен, не менее Петербурга, движение на улицах вплоть до поздней ночи, красивые постройки и т. п… Из ученых я нашел здесь… только Норденшельда*, молодого шпицбергенца и представителя радикальной партии в ригстаге. Славный парень».

А в письме Совету Географического общества Кропоткин выразил ему «искреннюю признательность за величайшую любезность, с которой он ознакомил меня с коллекциями академического музея, с превосходными гренландскими метеоритами и т. д.»

Адольф Эрик Норденшлельд был к тому времени уже достаточно известен, хотя и не совершил еще прославившего его плавания вдоль берегов Сибири на пароходе «Вега». Это было первое в истории прохождение Северным морским путем. С Норденшельдом связана одна история, о которой говорили и в Петербурге. Молодой геолог был приглашен в Гельсингфорский университете преподавателем физики и математики, блестяще защитил диссертацию. Но из-за неосторожных высказываний на политические темы был уволен генерал-губернатором Бергом и, вынужден покидая Финляндию, на пути в Швецию он пересек Ботнический залив по льду, на коньках. В Швеции, откуда он совершил четыре очень плодотворные в научном отношении поездки на Шпицберген, его избрали профессором Академии.

Когда Кропоткин встретился в Стокгольме в Норденшельдом, уже были опубликованы результаты его прошлогодней Гренландской экспедиции. Первым из ученых поднялся он на «спину» Гренландского ледникового щита. Тысячи километров безжизненной белизны растилились перед ним. Край вечного мороза, убивающего все живое. Наверное, именно так выглядела Северная Европа в ледниковый период. Разговор со столь выдающимся полярным исследователем для Кропоткина, несомненно, был полезен, тем более, что он сам собирался возглавить большую экспедицию в Арктику.

Они подробно обсудили перспективы полярных исследований, в частности, план прохождения северо-восточным ледовым путем в Тихий океан. Норденшельд с большим интересом слушал рассказы Кропоткина о Сибири, где с молодых лет сам мечтал побывать.

Разговор, впрочем, касался не только научных тем, о чем свидетельствует письмо Петра Кропоткина брату из шведского города Ночрепинга, куда он переехал из Стокгольма: «Самый развитой и радикальный из попадавшихся мне – это Норденшельд, но знаешь, чье влияние на нем сильно заметно и о ком он вспоминает с большим увлечением: Бакунина (он был с ним лично знаком) и Герцена. Он же общительнее всех и любезнее, и натура более нараспашку – он много жил с русскими, хорошие друзья его молодости были русские, и теперь он с русскими часто встречается» 1

1 Переписка, т. 2, С. 248.

Позже, когда Кропоткин оказался политическим эмигрантом, одно из первых писем он отправляет в Стокгольм Норденшельду.

После этой встречи Кропоткину легче стало представлять себе некогда покрывавший Скандинавию великий ледник. Обследуя различные формы земной поверхности, образованные исчезнувшими ледниками, Кропоткин проецировал ледниковый покров на современный рельеф.

Особое внимание привлекают искателя ледниковых следов линейно вытянутые (порой на несколько километров) гряды высотой до 100 метров и более, в происхождении которых никак не могли разобраться шведские геологи. Они, конечно, высказывали свои суждения насчет причин образования этих гряд, но не связывали их с древними ледниками, приписывая им морское происхождение.

Кропоткин же сразу обратил внимание на то, что озы следуют обычно линиям движения ледникового щита, сползавшего со Скандинавских гор. Это направление четко указывает ледниковая штриховка на валунах и скалах. Огромная ледяная масса текла, совершенно не считаясь с рельефом. Она пересекла широкую скандинавскую низину Мелар, а потом поднялась вверх – горы не могли ее остановить. Независимость от рельефа, заключил Кропоткин, характерна для больших ледников. Но они сами выступали творцами рельефа, оставляя за собой своеобразные формирования. Озы – наиболее интересные из послеледниковых форм рельефа.

Современные гляциологи установили, что линейные гряды ледник оставил там, где его пронзали подледные тоннели, пропиленные ручьями талых вод. Вода несла с собой песок и щебень, и все это постепенно заполняло тоннель. Когда лед исчез, остались озы.

Их Кропоткин впервые заметил еще в Финляндии, в «Свиных» горах – Пунгахарью. Но там он не смог найти ни одного разреза через гряду и увидеть ее внутренне строение.

Он обрадовался, узнав, что через крупнейший шведский оз – Упсальский, изучавшийся самим Лайелем, строится дорога. Оз протянулся близ старинного города Упсалы (из которого происходит, кстати, легендарный основатель кропоткинского рода, предводитель викингов Рюрик).

Изучив все разрезы Упсальского и других оз Швеции, Кропоткин пришел к выводу о внутриледниковом происхождении слагающей озы морены. Это было его открытие. Ни Лайель, ни Эрдман не смогли правильно понять природу Упсальского оза.

Из Упсалы Кропоткин возвратился на юго-запад Финляндии, в город Турку. И только со стороны смог он наблюдать составленный из тысячи мелких островов Аландский архипелаг. У него создалось впечатление, что со дна моря вздымается своими вершинами потопленная горная страна. Так оно и было: после исчезновения чудовищного груза ледникового щита весь Скандинавский полуостров поднимается.

Следующий пункт маршрута – Таммерфорс (Тамере), где с озера Илеярви начинается озерная Финляндия. Обилие озер, вытянутых в одном направлении, наводит на мысль о том, что все они заполнили выпаханные ледником рытвины. Сопоставив направление берегов озер, моренных гряд и шрамов на валунах и скалах, он заключает, что все три явления вызваны одной причиной – наступлением огромного ледника. Весь комплекс Кропоткин предложил назвать «телескопическим изборождением», подчеркнув, что имеется в виду крупный масштаб природной работы.

Дальше он идет вдоль полотна строящейся железной дороги. Верста за верстой – мимо искусственно созданных обнажений горных пород. В холодный день 17 сентября на 79-й версте дороги он уезжает в Гельсингфорс, и на дрезине проезжает до 12-ой версты. У станции Харакалинна исследует скопление морских раковин, обнаруженное еще отцом Норденшельда.

Вывод таков: уровень Финского залива в послеледниковый период был выше на 19 метров.

Вернувшись в Финляндию, ученый с такой же кропотливостью исследует северную часть страны, целиком сложенную ледниковыми отложениями. Обилие озер в этом краю, не более как десять тысячелетий назад освободившиеся от ледникового груза, снова навело его на мысль об озерной периоде, меняющем ледниковый.

Из города Куопио он отправляет свое последнее, пятое, письмо в Географическое общество о проведенных исследованиях, которое как и предыдущие, зачитывают на заседании отделения физической географии. В письме Кропоткин обращает внимание своих коллег, еще сомневающихся в реальности ледникового периода, на чрезвычайное сходство ландшафтов Финляндии с восточно-сибирскими, несмотря на то, что в Сибири непосредственные следы былого присутствия ледников часто маскируются лесными зарослями.

«Сибирь слишком мало исследована, – писал Кропоткин, – чтобы можно было утверждать отсутствие морен, шрамы и полированные скалы… – слишком непрочные свидетельства, чтобы можно было строить что-нибудь, основываясь на их отсутствии». В Южной Финляндии он был поражен обилием всевозможных ледниковых следов – «что ни шаг – то новое доказательство».

В Каяне он увидел некоторую аналогию Сибири: «Кругом видны мохнатые ели с их бородатыми лишаями и мох в изобилии. Он застилает все, покрыты все камни подледниковых морен, изредка попадается в лесу большой валун, да и его легко не заметить из-за темной густой зелени елей».

Но он обнаружил миллиарды валунов и груды ледникового щебня, когда в лесную чащу врезалось строительство дороги. «…уничтожьте дорогу и дайте пройти нескольким тысячам лет… и вы получите геологически чисто сибирский ландшафт».

Кропоткин решает вернуться В Гельсингофрорс, рассчитывая получить письмо – пора уже! – с информацией о том, состоится ли полярная экспедиция. Письмо получено: правительство отказалось предоставить средства на исследование полярных морей. Вместе с этим известием его ждала телеграмма о тяжелом, очевидно, предсмертном состоянии отца. Наутро он выехал в Россию. Геологическая экспедиция вдоль железной дороги до Петербурга осталась незавершенной.

Из окна вагона он внимательно вглядывался в холмы, озера, леса Финляндии. Величественная картина гигантского ледяного покрова вставала перед ним; ледяной панцирь медленно расползался в стороны, захватывая северные части Америки, Европы, Азии, уничтожая на своем пути все живое: жизнь отступала перед мертвящим дыханием льда. Но в это суровое время шло становление на Земле нового вида, гордо названного впоследствии Homo Sapiens – Человек Разумный. Стремление выжить в борьбе с неблагоприятными условиями формировал его разум. Спасаясь от холода, он научился пользоваться огнем и изобрел одежду. Прошли тысячелетия, и льды начали таять и отступать, освобождая земли, на которые возвращалась жизнь. Вернулся и человек, ставший уже не таким слабым и жалким перед грозными силами природы. Благодаря труду он научился им противостоять и даже извлекать для себя ползу из природных явлений.

Научные исследования позволили Кропоткину прикоснуться к истине, приблизиться к пониманию природы, ее истории и современной жизни, к пониманию того, что будет потом. Например, для него стало очевидным, что после ухода льдов земли, увлажненные ими, переживают озерный период, за которым следует период высыхания. Уже и сейчас видно, что озер становится меньше, уровень воды в них медленно понижается…

Да, ничто не сравнить с радостью научного открытия! Но имеет ли он право на эти радости для немногих счастливцев, получивших возможность свободно заниматься наукой, не думая о куске хлеба насущного? Удел темного неграмотного народа – трудиться в поте лица своего на полях, дорогах, фабриках. Устранить чудовищную несправедливость, когда немногие живут за счет труда остальных, – вот над чем надо сейчас работать. Общество сковано льдом самовластья. Стоит растопить этот «лед», и раскроется невиданное разнообразие, красота, богатство, сила народа…

С такими мыслями возвращался Петр Плексеевич Кропоткин в Россию в октябре 1871 года. Он поспешил вернуться, потому что получил сообщение о смерти отца.

…Братья шли за катафалком по узким арбатским улицам, по Пречистенке, через Девичье поле – к кладбищу. А когда возвращались с похорон отца, говорили о будущем. Александр твердо решил уехать с семьей за границу. И Петр хотел бы последовать за ним, но только не навсегда, а чтобы просто узнать о новейших течениях в революционном движении Европы, об Интернационале, быть может, познакомиться с Бакуниным, образ которого захватил его воображение еще на пути в Восточную Сибирь, а потом возвратиться в Россию.

По завещанию отца Петр Кропоткин получил в собственность одно из трех его имений – Петровское в тамбовской губернии. Он съездил туда, познакомился с крестьянами, уже десять лет как «вольными», но воли еще и не видевшими. Экономическая несвобода опутала их не меньше, чем крепостная зависимость. На помещичьей земле работали арендаторы, и имение продолжало давать доход. Его можно было продать. Кропоткин решил сделать это, когда понадобятся деньги для дела, которому он посвятит жизнь.

А пока он продолжает работать в отделении физической географии Географического общества, ведет протоколы заседаний отделения. Однако публикации в «Известных РГО» и других изданиях появляются все реже. В 1869 году их было пятнадцать, а в 1870 и 1871 годах всего по две, если не считать доклад об экспедиции для исследования русских северных морей.

Иные мысли им владеют, к иной деятельности он готовится. Кропоткину уже известны многие представители его куга, молодые люди и девушки из состоятельных семей, которые уходят в революционную борьбу, грозящую тюрьмой и каторгой. Он чувствует, что это и его путь. Но если бы состоялась арктическая экспедиция, то, возможно, все сложилось бы иначе. Мечта об открытии сказочно красивой полярной земли владела его воображением. Да и вся полярная экспедиция была задумана им так, что хотя бы частичное ее выполнение значило бы много. Работа в Арктике – единственное новое географическое предприятие, в котором он согласился бы участвовать, завершив обработку материалов по Сибири и Финляндии.

Но интересы Географического общества его высочайшими покровителями поворачивались к Средней Азии, где началось присоединение к России обширных новых территорий. Работать там означало сотрудничать с войсками, по сути, колониальными, то есть вернуться к военной службе с которой Кропоткин решил расстаться навсегда. Быть же чиновником от географии, заниматься организацией дел императорского общества – этому он не смог бы отдать себя надолго, о чем и написал в письме, содержавшем отказ от предложенной ему должности секретаря РГО.

Как и десять лет назад, в год окончания Пажеского корпуса, его поведение показалось странным – ведь будущего секретаря Общества при исключительно благожелательном к нему отношении П. П. Семенова прочили в руководители всего общества.