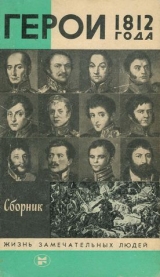

Текст книги "Герои 1812 года"

Автор книги: Вольдемар Балязин

Соавторы: Владимир Левченко,Валерий Дуров,Владимир Тикыч,Вячеслав Корда,Лидия Ивченко,Борис Костин,Борис Чубар,Александр Валькович,Виктор Кречетов,Марина Кретова

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 35 (всего у книги 43 страниц)

Стихотворение «Ловители» позже полностью перешло в поэму «Карелия», в воспоминания монаха о бесовских искушениях, а в поэме «Иов» появляется и главный «ловитель» – сатана.

В поэме же «Дева карельских лесов» Глинка называет «расчетливым ловителем» холодный рассудок, который «обаял» сердца людей и тем самым убил в них «огонь небес» мечтой «построить» рай на земле. «Ловители» воплощенные оказываются тем самым орудиями «ловителя» бесплотного, невидимого, но тем более страшного.

Но все это будет написано Глинкой в будущем, а пока участь Федора Николаевича решена – 9 июля 1826 года он отставлен от военной службы и сослан на жительство в Олонецкую губернию.

В ссылку Глинка был отправлен на перекладных и под стражей. Теперь, по дороге, есть возможность подумать, оценить, взвесить прошедшую жизнь, понять, что же, собственно, произошло. Страшные, разрушительные, темные силы губят Россию, вставшую у них на пути, – теперь это ему предельно ясно. Но что делать с ними, как быть? Можно ли одолеть их силой, не заразившись от них тьмою? Но чем больше думаешь о них, чем больше вступаешь с ними в какие-либо отношения, пусть даже и в борьбу, тем больше даешь им жизненную силу, тем больше их становится вокруг. Отойти, навсегда отойти от всего этого, и тогда победить. «Яко исчезает дым, да исчезнут…» – твердил про себя Глинка знакомые с детства слова. Истинная брань – брань невидимая, не с злыми людьми, но с самим духом злобы. Измениться самому, стать лучше, добрее, и тогда все вокруг тебя будет иным. И прежде всего не искать правды в этом душном, пыльном, мутном воздухе, в этих источниках смешанного света, в этом мистическом мороке. Надо встать обеими ногами на твердый камень, тот самый, на котором стояли деды, прадеды и прапрадеды. На камень единственной истины, единственной правды. И тогда все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо…

И вот Олонецкий край…

Живя жизнью ссыльного чиновника, Глинка не прерывает поэтического труда. Одно из стихотворений тех лет называется «Прояснение».

Я обрастал земной корою,

Я и хладел и цепенел,

И, как заваленный горою,

Давно небесного не зрел!

Но вдруг раздвинул кто-то мрачность —

И вот незримы голоса!

И, как с поднебьем вод прозрачность,

С душой слилися небеса…

В июне 1828 года в Петрозаводск приехал П. П. Свиньин, издатель «Отечественных записок», путешествовавший по Олонецкой и Архангельской губерниям. С ним Глинка передавал «усердные поклоны» Пушкину и Гнедичу, а также написанное им послание к издателям «Северной пчелы» и отрывок о Киваче из поэмы «Карелия».

«Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой», как называл ее сам Глинка, – «произведение лесное и горно-каменное». По этой поэме можно, словно по учебнику краеведения, изучать природу Олонецкого края, быт, нравы и предания карелов и русских поселенцев. С первых же стихов ее:

Пуста в Кареле сторона,

Безмолвны Севера поляны… —

и до эпилога, рассказывающего о том, как хранят карельцы предания о своей земле, поэму пронизывает любовь к этой северной стране, где «долго снег лежит буграми и долго лед над озерами упрямо жмется к берегам, где блещет зеркало страны – новорожденная Онега», где «снуют по соснам пауки, и тучи, тучи насекомых в веселом воздухе жужжат: взлетает жаворонок высоко, и от черемух аромат лиется долго и далеко… И в тайне диких сих лесов живут малиновки семьями: в тиши бестенных вечеров луга, и бор, и дичь бугров полны кругом их голосами», где «над Кивачом, на выси дальней горит алмазная звезда»…

Но все же поэма не только и, главным образом, не об этом, сила поэмы – в осмыслении исторической судьбы России, в ощущении связи жизни вселенской и жизни исторической, неразрывного единства природы, народа и государства. Вся она основана на летописной правде. Чтобы понять ее смысл и место в творчестве, да и в жизни Ф. Н. Глинки, необходимо хотя бы кратко сказать о событиях, легших в основу ее содержания.

Два с четвертью века назад в Толвуйском Егорьевском погосте, одном из древнейших русских поселений Заонежья, появилась тридцатилетняя инокиня Марфа, монахиня не старая, но полная внутренней силы. За инокиней, как за ссыльной, был послан пристав, который был обязан доносить о каждом ее движении. Место жительства ей было определено в ста верстах к северо-востоку от губернского города Олонецкого края. Место ссылки ее граничило с Повенецким уездом, областью непроходимых лесов, тянувшихся на бесконечное расстояние и на восток, к Архангельску, и на юг, до Вологды, и далеко-далеко на север, к лопарям. Когда-то в древности Толвуя была владением Великого Новгорода, с падением его стала далекой северной «украйной» Московской Руси. Там жили русские поселяне, а поблизости, в лесах, правда не очень углубляясь в них, – карелы.

Про инокиню вскоре узнали, что она – из опального рода, который преследует «самоохотный» царь Борис Годунов. Из милосердия местные крестьяне Глездуновы, Тарутины и Сидоровы передавали письма ее в далекий Антиниев Сийский монастырь, где жил ее бывший супруг, насильно постриженный Филарет – Федор Никитич Романов.

На Севере инокиню Марфу полюбили за добрый нрав, кротость, соединенную с душевною силой, молитвенный дар. Верили люди и в то, что царский сан больше подобает ей, чем человеку, о котором упорно поговаривали, что на крови царство его…

В Смутное время архимандрит Филарет – Федор Никитич Романов – был направлен послом в Польшу, где отказался от союза с захватчиками, вместе с патриархом Гермогеном стоял до конца за православие и независимое Русское государство. Поляки бросили его в темницу, где он провел несколько лет.

Общенародное движение, возглавляемое Мининым и Пожарским и перед мученическою кончиною благословленное патриархом Гермогеном, шло под зовом восстановления законной власти, утверждения ее единой волей «земли». Во время освободительной войны был созван Земский собор, который 21 февраля 1613 года постановил просить Михаила Романова, сына Филарета и Марфы Иоанновны, принять венец и державу. Михаил находился в то время под Костромой в селе Домнине вместе с матерью, а вскоре они перебрались в Ипатьевский монастырь. После долгих уговоров Марфа Иоанновна благословила сына на царство, и уже второго мая Михаил Федорович торжественно въезжает в Москву. Мать его стала именоваться теперь великой государыней старицей инокой Марфой Иоанновной.

О жизни Марфы Иоанновны в Карелии, о людях, хранивших ее там, о переломе в судьбе Русского государства – обо всем этом повествует сочинение Федора Глинки. Поэма эта, как уже говорилось, полна замечательных по своей красоте и одухотворенности картин северной природы, но все же главное в ней – люди. «Если мы обратимся к истории, – писал Н. А. Добролюбов, – то найдем, что из простолюдинов наших очень нередко выходили люди, отличавшиеся и силой души, и светлым умом, и чистым благородством своих стремлений, в самых трудных положениях, на самых высоких ступенях государственных, в самых разнообразных отраслях наук и искусств. Вспомним, например, темного мещанина нижегородского Минина, спасшего Россию в то время, когда не было в ней ни царя, ни порядка, ни заготовленных ранее сил… Вспомним другого простолюдина, костромского мужика Сусанина, твердо и непоколебимо верного своим понятиям о долге, бесстрашно пожертвовавшего жизнью для спасения царя, в котором видел спасение всей России».

В поэме Глинки один из главных героев – «крестьянин, честный Никанор, житьем карел, душою русский». Он везет тайное послание на Русь и, возвратясь из дальнего пути, привозит весть о решении Земского собора. Появляется и Маша, дочь его, рассказывающая Марфе Иоанновне карельские сказки про леших, водяных, богатыря Заонегу, Вейнамену… Появляется и отшельник, предсказывающий судьбу будущего царя Михаила.

Повествование Ф. Глинки заканчивается могучим по силе патриотическим зовом, возложенным в уста Михаила и Марфы.

О, пробудись, страна родная!

Он пал, самоохотный царь [35]35

Здесь под самоохотным царем имеется в виду уже не Борис Годунов, а Дмитрий Самозванец.

[Закрыть]!

Зови царей своих законных!

Вдовеет трон твой и алтарь!..

Мы кровь уймем, утишим стоны:

Как любим русских мы людей —

Бог видит!.. Мы не мстим!.. Любовью

Взовем мы верных и друзей,

И до кончины наших дней

За кровь не воздадим мы кровью…

Как жажду видеть я Москву,

Читать любовь там в каждом взоре

И преклонить свою главу

К святым мощам в святом соборе!

Поэма Федора Глинки «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой» была напечатана в Петербурге отдельной книжкой. Напечатаны были и стихотворения его. Почти все журналы того времени так или иначе откликнулись на них. Мнение о поэме «Карелия» было единодушно восторженным. «Северный Меркурий» писал так: «Наиболее природный из русских стихотворцев есть Федор Николаевич Глинка. Доброжелательная любовь к родной стране и производимая ею полнота души, тонкое чувство изящного, открывшее тайну поэзии в русской природе, в русских нравах, в политической жизни России, русский язык со всей его выразительностью, точностью, гибкостью и благозвучием – вот, по нашему мнению, отличительный характер того рода стихотворений Глинки, который ставит его, в отношении к народности, на первое место между русскими стихотворцами и делает сего поэта драгоценным достоянием России».

Шел 1830 год. Тяжелые условия ссылки, безденежье, полуголодное существование, равно как и непривычные погодные условия севера, начинали сказываться. И все же годы уединения, проведенные писателем среди скал, сосновых боров и мшистых болот, вдали от городской суеты, в раздумьях о древних путях родины, наложили на душу его отпечаток неизгладимый, отпечаток мужественного смиренномудрия.

Плыви, о влага голубая,

С своим кипучим жемчугом,

И обтекай меня кругом,

Струей узорчатой играя…

В твоей живительной волне

Переродилось все во мне… —

писал в то время Федор Николаевич.

Душа Глинки действительно «переродилась», обновилась. Его не волнуют больше вымыслы, нагромождения надуманных построений. От рассудочной темной мистики Глинка пришел к живому народному чувству, к простой, сердечной вере, той самой, что уже почти тысячу лет жила на Руси. Эта вера, войдя в душу Федора Николаевича, перешла в его существо, в плоть и кровь.

А тем временем в Петербурге Пушкин, Жуковский, Гнедич и другие хлопотали о возвращении ссыльного стихотворца в столицу. Выхлопотать такое разрешение не удалось, однако 4 марта 1830 года советник Олонецкого губернского правления Ф. Н. Глинка был переведен на ту же должность в Тверское управление.

И снова Волга! Снова эта полноводная струя, кормилица коренной Руси, уже не хмурые, но веселые красные сосновые боры по высоким берегам, ручьи, бегущие по склонам, и не огромные скалы, но небольшие круглые валуны, разбросанные по полям. Снова звонкий утренний благовест над Тверью, старые березы, шумящие над крышами одноэтажных деревянных домов, близость Москвы, Петербурга, Ярославля. И еще надежда – послужить Отечеству, доказать, что любовь к нему – не слова, по искренняя дума сердца.

В первый же год пребывания в Твери в одном из городских собраний Федор Николаевич познакомился с Авдотьей Павловной Голенищевой-Кутузовой. Казалось, что у них все, все общее – думы, чувства, чаяния сердца. И оба они были уже не в юношеском возрасте, чувства стали зрелыми, окрепли навсегда. Глинке же после всего пережитого встреча с Авдотьей Павловной показалась неожиданным подарком судьбы. С тех пор они не расставались. Как писал автор воспоминаний о Ф. Глинке, опубликованных в 1877 году в «Русском вестнике», Ольга H., «супруги жили не только дружно, но постоянно и добросовестно восхищались друг другом». Венчание их состоялось в 1830 году в Твери, во Владимирской церкви, перед тем же алтарем, где через тридцать лет потом отпевали Авдотью Павловну.

Вскоре после венчания молодые отправились в село Кузнецово Бежецкого уезда Тверской губернии – родовое имение Голенищевых-Кутузовых. Счастье молодых было, однако, омрачено болезнью матери Авдотьи Павловны, и новобрачная почти все время проводила у ее постели. Федор Николаевич целые дни был предоставлен самому себе и посвятил свое время исследованию местности и древностей, оставшихся там в изобилии, там же написал книгу «О древностях в Тверской Карелии». После ее выхода в свет Ф. Н. Глинка был избран членом Российского археологического общества.

В 1832 году Федор Николаевич Глинка был переведен в Орел на ту же должность советника, а в 1835 году уволен от службы с награждением чином действительного статского советника. В том же году он вместе с Авдотьей Павловной переезжает в Москву, где супруги поселяются на Садовой.

Федор Николаевич быстро втягивается в жизнь древней русской столицы. Среди друзей его – князь Дмитрий Владимирович Голицын, участник войны 1812 года, теперь московский градоначальник, московские писатели Погодин, Шевырев, Хомяков, Лажечников, В. Даль, Загоскин и другие. При всей разнице взглядов этих людей, каждый из них искренне привязан к любимому городу, к долгому и славному минувшему его. Каждый понедельник у Глинок собирается московское общество – писатели, художники, военные. Складывается постоянный круг, в который входят почти все сотрудники журнала «Москвитянин» и его авторы. Устраивает сольные вечера Авдотья Павловна – играет на рояле, читает свои стихи, исполняет известные тогда романсы. Порою обсуждаются вопросы политики, общественной, духовной жизни. «Понедельники» Глинок становятся заметным явлением московского быта того времени. Заметными становятся и печатные выступления Ф. Н. Глинки, прежде всего в журнале «Москвитянин», газете «Московские ведомости».

Много сил отдал Федор Николаевич участию в подготовке к празднованию семисотлетия Москвы, которое состоялось в 1847 году. Горячая любовь Глинки к древней русской столице нашла свое выражение и в его послесловии к книге П. Хавского «Семисотлетие Москвы».

«Много в прошедшем поучительного, – сказано в этой книге, – много утешительного для будущей судьбы нашей. Сложите вместе все происходящее в человечестве; из сего сложения, как из сочетания букв и слогов, – образуется слово, которое скажет вам поучение о действиях благого и попечительного промысла. Соедините также события, разбросанные на пространстве седьми столетий бытия Москвы, из них, как из соединения различных речений, составится мысль, которая возвестит вам ту же тайну промысла; разверните свиток минувших лет собственной жизни вашей, и на нем вы увидите начертание той же тайны, которая совершается и в вас и вас ведет к спасению…

Сия же тайна или часть сея тайны является в хранении или возвышении боголюбивого града Москвы. Что это значит? При каждом столетии изрекается ей новое сильное испытание – Москва терпит, покорно преклоняется под руку испытующего и идет от славы в славу…»

Тогда же, к годовщине семисотлетия Москвы, Федор Николаевич пишет знаменитое свое стихотворение «Москва».

Город чудный, город древний,

Ты вместил в свои концы

И посады, и деревни,

И палаты и дворцы!

Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты в садах:

Сколько храмов, сколько башен

На семи твоих холмах!

Исполинскою рукою

Ты, как хартия, развит

И над малою рекою

Стал велик и знаменит!

На твоих церквах старинных

Вырастают дерева;

Глаз не схватит улиц длинных…

Это матушка Москва!

Кто, силач, возьмет в охапку

Холм Кремля-богатыря?

Кто собьет златую шапку

У Ивана-звонаря?

Кто Царь-колокол подымет?

Кто Царь-пушку повернет?

Шляпы – кто, гордец, не снимет

У святых в Кремле ворот?

Ты не гнула крепкой выи

В бедовой своей судьбе, —

Разве пасынки России

Не поклонятся тебе!..

Ты, как мученик, горела,

Белокаменная!

И река в тебе кипела

Бурнопламенная!

И под пеплом ты лежала

Полоненною,

И из пепла ты восстала

Неизменною!

Процветай же славой вечной,

Город храмов и палат,

Град срединный, град сердечный,

Коренной России град!

В сороковые годы Федор Николаевич вместе с женой часто ездит в Тверскую губернию, в село Кузнецово, бродит по знакомым холмам и сосновым борам, пишет стихи. Многие из них остались в черновиках: часть их Глинка не хотел печатать сам, часть не успел доработать. Часть стихотворений Глинка отправляет Погодину, который уже давно готовит сборник его для издания.

Стихи Федора Глинки этого времени – стихи космические, стихи вселенского, философского звучания. Разве что с поэзией никому тогда еще не известного Тютчева перекликаются они. Вот еще одно стихотворение Глинки той поры:

Когда б я солнцем покатился,

И в чудных заблистал лучах,

И в ста морях преобразился,

И оперся на ста горах;

Когда б луну – мою рабыню —

Посеребрил мой длинный луч, —

Цветя воздушную пустыню,

Пестря хребты бегущих туч;

Когда б послушные планеты,

Храня подобострастный ход,

Ожизненные мной, нагреты,

Текли за мной, как мой народ;

Когда б мятежная комета,

В своих курящихся огнях.

Безумно пробежав полсвета,

Угасла на моих лучах —

Ах, стал ли б я тогда счастливым,

Среди небес, среди планет,

Плывя светилом горделивым?..

Нет, счастлив не был бы я… нет!

Но если б в рубище, без пищи,

Главой припав к чужой стене,

Хоть раз, хоть раз, счастливец нищий,

Увидел Бога я во сне!

Я б отдал все земные славы

И пышный весь небес наряд,

Всю прелесть власти, все забавы

За тот один на Бога взгляд!..

Стихи Глинки – удивительно целомудренны, сдержанны, в них почти нет описания собственных чувств, интимных переживаний. Встреча человека и огромного мира, космоса, целого мироздания – вот что главное в творчестве Глинки. Отречение от своеволия, от самопревозношения – вот к чему стремится поэт. В одном из черновых своих стихотворений он пишет о том, что вышел прочь «из ладьи утлой и шаткой», и добавляет: «Волею звали ладью». Может быть, именно поэтому в поэзии зрелого Федора Глинки почти нет того, что принято называть «любовной лирикой». Более того, у него вообще почти нет стихов о себе самом. Даже там, где речь ведется от первого лица, это «я» – условное, поэтическое. В своих стихах поэт дает заговорить самой стихии, самой жизни…

…И жизнь мировая потоком

Блестящим бежит и кипит:

Потока ж в поддонье глубоком

Бессмертия тайна лежит.

В поэзии Федора Глинки этого времени усиливается патриотическое звучание. Любовь к Отечеству у поэта все более одухотворенная, возвышенная. Он много пишет о минувшей Отечественной войне, переиздает напечатанные ранее, еще в двадцатые годы, военные стихи из сборника «Подарок русскому солдату»: в «Москвитянине» печатаются его воспоминания о кадетском корпусе, о генерале Милорадовиче, о походах русской армии.

Широко известны в то время были и стихи Глинки, написанные в 1853 году, в Твери, в преддверии Крымской войны, когда слухи об ополчении на Россию трех держав – Англии, Франции и Турции – уже упорно распространялись по Европе. В условиях, когда дипломатия еще прилагала усилия для предотвращения столкновения, по столицам в списках начали расходиться патриотические стихотворные послания. В письме к Н. Гнедичу Федор Николаевич писал тогда: «…замечательно, что с первою угрозою Отечеству первые засвистали соловьи поэты». Сам он написал тогда стихотворение «Ура! На трех ударим разом!», которое вскоре совершенно неожиданно для автора было переведено на венгерский, румынский, болгарский, сербский и даже японский и китайский языки, и за границей оно появилось раньше, чем на родине. На пороге новой войны поэт вспоминал о прошедшем, о днях, вечно памятных русскому сердцу, о двенадцатом годе.

…И двадцать шло на нас народов,

Но Русь управилась с гостьми.

Их кровь замыла след походов,

Поля белели их костьми!

…Но год двенадцатый не сказки,

И Запад видел не во о не,

Как двадцати народов каски

Валялися в Бородине…

Когда Федор Глинка писал эти стихи, он был уже петербургским жителем. В 1853 году Авдотья Павловна неожиданно получила большое наследство, и Глинки, до сей поры жившие, мягко говоря, скромно, неожиданно разбогатели и поселились в Петербурге. Федора Николаевича влекло туда многое – воспоминания и о кадетском корпусе, и о былой дружбе с Пушкиным, Жуковским, Гнедичем, Крыловым, и многое-многое другое. Человеческая память имеет свойство стирать давние обиды и боли и даже представлять их как что-то светлое, как почти веселое приключение молодости. Теперь, может быть, и заключение в Петропавловскую крепость, и лжецы, и клеветники прошлого – все это кажется почти игрою, давней, давней юностью. Ведь сам Глинка теперь совершенно другой человек, на жизнь смотрит по-иному, и похоже, что стоишь на горе, ближе к небу, а где-то там, внизу, в долине, словно исчезающая тропка, вьется уходящая жизнь.

Они прошли – те дни железны,

Как снов страшилища прошли,

И на пути пройденном бездны

Уже цветами заросли, —

писал тогда Глинка.

Отошли честолюбивые стремления. Не волнуют больше думы о перемене порядка жизни. Больше всего ценит Федор Николаевич теперь мир душевный, чистое сердце. И в самом себе, и вокруг. Впрочем, большую часть времени Глинки проводят все-таки не в городе – прямо из столицы ездят они в село Кузнецово, и там Федор Николаевич много работает. Он задумывает в то время большую поэму «Таинственная капля», начинает писать ее.

В 1859 году Авдотья Павловна Глинка была избрана в постоянные члены Общества любителей русской словесности при Московском университете, и ей был выдан рескрипт за подписью А. С. Хомякова.

Супруги снова уезжают в Тверь, там их как прославленных писателей и старых знакомых приветствует местное общество. Начинаются встречи, беседы, выезды, всевозможные увеселительные поездки. Федор Николаевич и Авдотья Павловна не расстаются ни на минуту.

С начала июня 1860 года Авдотья Павловна неожиданно слегла. Для постановки диагноза съехались пять тверских врачей, но ничего сказать не могли. За больной постоянно ухаживал местный молодой доктор Андреев, но и он оставался в замешательстве. Федор Николаевич срочно вызывает врачей из Москвы и Петербурга. Тем временем больная уже совсем плоха. Прибывают врачи.

– Сделайте что-нибудь, сделайте, – умоляет Федор Николаевич. Сам не свой, с бледным лицом мечется он по дому, бегает по разным врачам, пересказывает им все обстоятельства болезни.

– Что с ней, мы не знаем. Надобно ждать – все покажет время.

Но время ничего не показывает. Теперь больной не хуже и не лучше, она лежит в полном сознании. В середине июля она просит священника. Ее соборуют и причащают. И вот 19 июля – день рождения Авдотьи Павловны. Вскоре она снова просит причаститься. 26 июля с утра все остается по-прежнему, а в середине для она совершенно неожиданно и безболезненно скончалась.

С 1862 года Федор Николаевич Глинка безвыездно живет в Твери. Разлука с Авдотьей Павловной, с которой он прожил тридцать лет жизни, означала для него потерю последней радости, связывавшей Федора Николаевича с молодостью, с прошлою жизнью. Теперь это был человек, стоявший одною ногою в могиле, но пытавшийся еще удержаться среди живых. Знал ли он, что так придется жить еще почти двадцать лет?

И все же Федор Николаевич выжил, и не просто выжил, но остался тем же самым Глинкою, каким знали его друзья, знала читающая и пишущая Россия. К удивлению друзей, произошло почти чудо – Глинка собрал свои силы в сердце и ожил, душа его, потерявшая земное свое прибежище, не только не замерла, но загорелась каким-то ярким, светлым, добрым пламенем, светя не только в своем дому, но и всем окружавшим старого поэта.

Тверской друг Глинки А. К. Жизневский вспоминал: «Всем знавшим Федора Николаевича, который почти всегда и везде был неразлучен с женою, постоянно заботившеюся о нем и восхищавшейся им, казалось, что он, овдовев на семьдесят четвертом году своей жизни, не переживет свою жену. Сначала, в живой и разнообразной деятельности он как бы искал забвения своих печальных воспоминаний, всегда сильных и глубоких. Но, к немалому удивлению, Федор Николаевич как бы обновился… в нем проявилась энергия и подвижность. Федор Николаевич интересовался научными и общественными вопросами, постоянно следил как за новыми открытиями в области общественных наук, так равно и за политикою, испещряя получаемые им газеты своими отметками пером».

В это время Глинка не только не уходит от жизни, не замыкается в себе, но, напротив, его можно видеть во всех тверских собраниях. Федора Николаевича избирают гласным Тверской думы, он, наконец, отдает силы созданию общества помощи бедным «Доброхотная копейка», хлопочет об организации в Твери ремесленного училища (ныне индустриальный техникум), помогает основателю тверского краеведческого музея А. К. Жизневскому – на его ответственности вся археологическая часть музея.

Федор Николаевич принадлежал к числу тех русских людей, которые сразу же осознали изнанку реформ шестидесятых годов. В одном из писем своих того времени он говорит о том, что кто-то «призывает на Русь иноземные полчища». Что это за полчища, он не говорит, как будто что-то мешает ему сказать прямо. Что имеет в виду Федор Николаевич? Полчища ли иноземных капиталистов, для которых Россия теперь – выгодный рынок сбыта? Международные компании, банки? Или что-то еще?

Порою он говорит о «модных книжках нигилистов» и даже лягушистов, которые «род людей производят от лягушек». Конечно же, Федор Николаевич не собирается оспаривать новейших естественнонаучных открытий, он вовсе не хочет, чтобы его понимали буквально. Нет, не научная сторона дела волнует писателя, он думает о потере людьми своего предназначения, о погоне их за одною наживой, о внезапном взрыве бесстыдства, делячества, о повсеместном распространении «духа Америки».

12 марта 1867 года Глинка пишет из Твери Погодину: «Все оскудело, обеднело, оголело! Не поверите, что сталось с мужиками! Бывшая моя вотчина славилась по губерниям зажиточностью и благоденствием; теперь обнищали! По решению судебных мест и всех властей с них следовало (за громадные порубки) взыскать семь тысяч рублей. Приступили – у них ничего нет!.. Но я простил им семь тысяч. В день моих именин сорок человек от всей вотчины, отслужа молебен, принесли мне огромную просфору и рескрипт, в котором благодарили за себя и за потомков своих».

Итак, обнищание народа, падение нравственности, распад семей, бродяжничество – вот что несет России капитализм. А вместе с ним разгорается и страшный огонь, сожигающий народ, ведущий его к физическому вырождению, – пьянство. Бок о бок с пьянством растет в народе озлобленность, бессильный гнев, мечущийся от пьяных слез до смертного боя, гнев, чреватый «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным». Он обернется на всех и вся, а тот, кто подливает масла в пьяный огонь, благополучно скроется, словно ящерица, оставляющая хвост.

Повсюду стучит по Руси топор – вырубают леса, опустошают страну. Кругом исчезают звери и птицы, гибнет рыба в реках, гибнет вся природа, превращаясь в кредитные бумажки в руках новых хозяев России, ее «цивилизаторов».

Вместе с уничтожением земли, богатств страны, ее быта и устоев, уничтожают и доброе ее имя, поливают грязью ее героев. Вот например, поднялась шумная возня вокруг покойного генерала Милорадовича. Парижские, лондонские газеты, а вслед за ними и петербургская печать завопили одним хором о якобы существовавших у героя войны 1812 года огромных карточных долгах. Возмущенный Ф. Н. Глинка, знавший всю жизнь Милорадовича, все изгибы души его, пишет письмо графу Григорию Александровичу Милорадовичу, внуку знаменитого генерала: «Я никогда не видел его ни за карточным столом, ни с картами в руках. Поверьте, граф, что вся эта иностранная пресса на Россию и ее знаменитых людей брызжет чернильною клеветою». Да разве только такая явная злоба распространяется по земле? Вот одна из газет печатает статью М. П. Погодина о борьбе наших предков с татарским игом. Статья набрана мелким шрифтом, ее почти не заметно: а вот рядом огромное объявление о новом средстве истреблять клопов и мышей. Глинка пишет Погодину письмо, в котором призывает что-то предпринять, ведь так «все отрицается, все извращается». Погодин присылает ответ – что сделаешь… Так везде. Хорошо еще вообще печатают статьи о России.

В 1872 году на отзыв Федору Николаевичу было прислано авторское предисловие к готовящемуся «Собранию статей об Отечественной войне 1812 года». Автором статей был И. П. Липранди, бывший боевой офицер, участник войны, ныне писатель. Главною мыслью книги, как и предыдущего сочинения этого писателя, «Некоторые замечания, почерпнутые преимущественно из иностранных источников, о действительных причинах гибели наполеоновских полчищ в 1812 году», была мысль о необходимости сплочения, духовного единства русского народа. «Ныне Западная Европа в безумии, усиливаемом коварством ее двигателей… снова устремилась на могущество России». Труд Липранди состоял из шестнадцати томов, куда входили воспоминания, стихи, проза, заметки самых разных людей. Федор Николаевич Глинка очень сочувственно отнесся и к замыслу, и к предисловию, и к суждениям самого Липранди. Оба эти человека защищали родину на поле брани, а теперь пытаются защитить пером, словом. Но тщетно – голоса эти тонут в море крика, злобы, клеветы… Несмотря на все усилия Липранди, сочинение его нигде не было напечатано.

А Федор Николаевич Глинка с каждым годом все более встревожен тем, что творится в стране, он думает о том, как остановить движение ее к пропасти, повернуть на добрые, спасительные пути. В начале семидесятых годов он составляет начертание вопросов, которые, по его мнению, надо решить в связи с отменой крепостного права. Вопросы эти таковы: необходимость выкупа крестьянами земли на льготных условиях, строгого охранения лесов и ограничения их порубки, ограничения семейных разделов с целью предотвращения обнищания крестьян, оставления ими насиженных земель и ухода в города, закрытия кабаков и распространения в народе идеи трезвости, законного урегулирования отношений между землевладельцами и наемными рабочими. Глинка, человек, проживший долгую-долгую жизнь, под конец ее все больше обретает государственное сознание, глубокое понимание того, что невозможно ввести на Руси «хороший», «просвещенный» капитализм. Сохранились письма Глинки тех лет к князю П. Вяземскому. Вот отрывки из них, найденные в черновиках писателя, в которых много неразборчивого.

«В Европе и у нас… распространилось мнение, что общество больно, лежит уже на смертном одре и должно его добить долбнею… Другие задумали лечить раны насмешкою. Но что такое насмешка? – Игла, намазанная желчью: она колет, раздражает, а отнюдь не целит! Уксусом не утолить ран, для них нужен елей мудрости. Древние пророки – послы Божии, – не играли в гумор, не смеялись, а плакали. В голосе обличителя, как в прекрасной задушевной музыке, должна дрожать слеза. Эта слеза падает на сердце и возрождает человека. Наши [неразборчиво] только и гоняются за смехом (а время не смеется!) и через пересмехание и карикатурные представления ссорят одно состояние с другим: детей с отцом, раба с господином… и раздражают всех, никого не успокаивая. Наши все кричат (или кричали. – В. К.) – в Европеизм! Конечно,

Умней Европа – я не спорю!

Но на добро ли этот ум?!

Ей быт земной дороже неба!

Торговля – вот ее потреба;

Ей биржа храм!..»

Строки эти написаны в годы, когда русская и мировая печать пестрела сообщениями о невиданной «биржевой лихорадке», охватившей западный мир, о массовом биржевом безумии, захватывающем толпы людей и сравнимом разве что с хлыстовскими «радениями», о бесчисленных случаях самоубийств неудачников, у которых вытекает золото из-под пальцев, о невиданном доселе и внезапном обогащении безродных «выходцев ниоткуда». Это с одной стороны. А с другой – массовые вспышки злобы, кем-то направляемой, кем-то подстрекаемой. Злобы, которая, по Глинке, «распространяется, везде под землею плывет, того и гляди, что вот-вот вынырнет и все одолеет!» «Вы ретивый боец и борец, – пишет Федор Николаевич Погодину, – да массы противников слишком густы! А Париж уже стоит вверх ногами!»