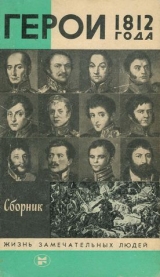

Текст книги "Герои 1812 года"

Автор книги: Вольдемар Балязин

Соавторы: Владимир Левченко,Валерий Дуров,Владимир Тикыч,Вячеслав Корда,Лидия Ивченко,Борис Костин,Борис Чубар,Александр Валькович,Виктор Кречетов,Марина Кретова

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц)

Умение перестраиваться, подчиняться воле старшего командира, пусть даже вопреки собственным убеждениям, проявление необходимой и разумной инициативы, рассудительность и точность в формулировках – именно эти отличительные качества роднили генерала с великим Суворовым.

Припомним, что писал в своих правилах Александр Васильевич:

Субординация,

Экзерциция,

Послушание,

Обучение,

Дисциплина,

Ордер воинский,

Чистота,

Здоровье,

Опрятность,

Бодрость,

Смелость,

Храбрость,

Победа!

Слава, слава, слава!

Можно сказать, что по всем этим «параметрам» генерал от кавалерии Н. Н. Раевский был среди офицеров и генералов русской армии одним из образцов.

Авторитет Раевского «выходил» далеко за пределы российского войска. Неприятель – каким бы он ни был – хорошо знал о талантах и достоинствах сего военного мужа. Редкий противник мечтал встретиться с ним на поле брани.

Высказывания Наполеона о Раевском нам уже известны. Но и среди офицеров и простого воинства во французской армии хорошо были известны заслуги русского генерала. Примером тому может служить вполне курьезный случай, описанный самим Раевским в его записках. С присущей ему лаконичностью, пренебрежением к самовосхвалению и тонким юмором он завершил этим рассказом свои пометки на полях труда Д. П. Бутурлина по истории Отечественной войны 1812 года, пометки, предназначавшиеся для французского историка Жомини.

Дело было под Красным, в период наступления русских армий. Преграждение путей к отступлению корпусу маршала Нея было тогда основной задачей Раевского. Французы спешили сдаваться. Война уже казалась им проигранной.

Как-то ночью во время затишья боевых действий заснувшего крепким сном Раевского разбудил адъютант.

Выяснилось, что у порога генеральской палатки стоят французские парламентеры, а за ними… 5-тысячная колонна. Узнав о том, что их преследует сам Раевский, французы решили воспользоваться случаем для своего спасения и сдаться в плен, благо среди них находились те, кто знал генерала.

Раевский написал об этом так: «Таким образом, я взял в плен 5 тысяч человек, не сходя с постели(подчеркнуто Раевским. – К. К.), и теперь еще, вспоминая об этом происшествии, не могу воздержаться от смеха, зная, как часто так называемые важные подвиги, имея основанием подобные случаи, гремят в реляциях, будучи в сущности своей не важнее, не отважнее того, для которого мне стоило только приподнять голову с подушки и сказать два слова!»

Но обратимся теперь к Раевскому-человеку. Вспомним о нем не столько как о военном, сколько как об известном в России общественном деятеле, семьянине…

III

В памяти многих людей – современников Раевского остался его образ, до некоторой степени облеченный вуалью загадочности. Отважный генерал не блистал в свете, не любил шумных сборищ, да вообще в столичных городах почти не жил. Правда, детство провел в Петербурге у своего деда Николая Борисовича Самойлова, который стал на всю жизнь его настоящим другом. Переписывались они многие годы. По самым разнообразным вопросам личной жизни или службы Раевский советовался со своим наставником.

Бывал в Петербурге и в пору бурной молодости, только что получив звание полковника. 23-летнему офицеру, карьера которого была на редкость успешна, можно было рассчитывать на успех среди столичных барышень. Но Раевский сделал свой выбор сразу и на всю жизнь.

Выбор этот пал на Софью Алексеевну Константинову, внучку Михаила Васильевича Ломоносова. Свадьбу сыграли быстро. А затем, недолго думая, полковник собрал все вещи и с молодой женой прибыл на Кавказскую линию в Георгиевск, в свой Нижегородский драгунский полк.

Тут же, на Кавказе, родился старший сын Раевского – Александр. Трудности полевой жизни нисколько не смущали Софью Алексеевну. Казалось, что она была готова последовать за своим суженым всюду. В дальнейшем, особенно когда в преддверии войны 1812 года она привезла на восточную границу младшего сына с тем, чтобы оставить его у отца и приучить к военной службе, это подтвердилось полностью.

Такое взаимопонимание и доверие, такая самоотдача и самопожертвование, такое благородство во взаимоотношениях родителей затем станут образцом и для детей. Не со своей ли матери брала пример Мария Раевская, бросившая все ради своего мужа – Сергея Волконского, осужденного на долгую каторгу? В семейной жизни четы Раевских бывали и иные дни. Когда по неразборчивому доносу полковник Н. Н. Раевский был разжалован и исключен из службы (случилось это 10 мая 1797 года по «высочайшему повелению» Павла I), Софья Алексеевна отправилась с ним разделить трудные дни в небольшое сельцо Екимовское. Отсутствие жалованья, жестокая обида, нанесенная за безупречную службу, не сломили воли и характера Раевского. Он уединяется, решив отдать время семье, хозяйству.

За эти годы у Раевских родились дочери: Екатерина, Елена, Софья, Мария, а также еще один сын – Николай.

Вступивший на российский престол Александр I не преминул вспомнить об отважном полковом командире. По его распоряжению Раевский был снова зачислен на военную службу, одновременно, учитывая его прежние боевые заслуги, ему было пожаловано звание генерал-майора.

Однако позднее Н. Н. Раевский решил, что он уже более не вернется на военное поприще. Его занятие – земля, дети, семья.

Но мог ли сидеть спокойно этот человек дома, где-то в глухой деревушке, когда по Европе продвигались наполеоновские дивизии! А двигались они в одном направлении, относительно которого ошибиться было невозможно, – на восток.

Когда Наполеон овладел Берлином, Раевский посылает рапорт с просьбой вновь зачислить его в войска. С 20 апреля 1807 года он назначается командиром егерской бригады и опять встречается с князем Багратионом.

Дальнейшее мы уже знаем. А после Отечественной войны, покрытый пылью европейских дорог и славой замечательных побед, сразу после парижского триумфа русского войска генерал от кавалерии Н. Н. Раевский остается командовать армейским корпусом. Немного спустя и вовсе уходит в отставку, переезжает окончательно в свое имение под Киевом. И это в то время, когда его же подчиненные, бывшие у него под командованием в сражениях Отечественной войны, были осыпаны великими милостями, назначены на куда более высокие и ответственные посты. Генерал И. Ф. Паскевич позднее станет генерал-фельдмаршалом, светлейшим князем, главнокомандующим русских войск в войнах с Ираном и Турцией. Генерал И. В. Васильчиков войдет в число приближенных к императору лиц, станет членом Государственного совета.

Он никогда не кичился своей славой. Более того, часто даже отрицал то, что сам же совершил. Рассказывать о себе не любил. Поэтому и воспоминаний никаких почти не оставил.

О нем говорили как о человеке-легенде, рыцарство его во взаимоотношениях с людьми поражало окружающих.

А. С. Пушкин записал, встретившись с ним впервые: «Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлекает к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

Кто только достоин понимать и ценить!..

А таковых было немало.

Одним из них являлся сам Александр Сергеевич Пушкин.

Впервые судьба столкнула его с семьей Раевских, когда он учился в Лицее. Юные лицеисты любили собираться вечерами у Пети Чаадаева. Здесь устраивались пирушки, обсуждались свежие новости, происходили долгие споры и философские разговоры, читались новые стихи.

Чаадаев же служил адъютантом у командира гвардейского гусарского полка, квартировавшего в Царском Селе. Адъютантом вместе с ним служил и пятнадцатилетний Николай Раевский – сын славного генерала. Впервые они познакомились с Пушкиным на одном из вечеров у Чаадаева. Кто мог знать тогда, что эта встреча станет для них знаменательной, а дружба эта свяжет их крепкими узами на долгие годы, вплоть до гибели поэта.

Впрочем, с именем Раевского Пушкин был знаком заочно много ранее. С восторгом встречали лицеисты всякие сообщения о победах русских войск во время Отечественной войны. Подвиг же Раевского и его сыновей в битве под Салтановкой потряс многих из них. Ведь большинство из учащихся Лицея, друзей Пушкина, да и он сам были ровесниками Николая. А кто из них не мечтал тогда о славном подвиге во имя Отчизны!

Друзья быстро сошлись. Их объединяли, кроме всего прочего, общие взгляды на литературу. Во многом они находили общин язык. Немалая начитанность и тонкий вкус, отличавший Николая Раевского, помогли Пушкину в изучении некоторых новых для него направлений в литературе. Раевский впервые познакомил его с отдельными произведениями Байрона и Андре Шенье.

Позже, Пушкин посвятит Николаю Раевскому свое знаменитое стихотворение «Андрей Шенье».

Если с некоторой долей оговорок Н. Раевского-младшего можно назвать «виновником» создания Пушкиным «Андрея Шенье», то точно так же его можно назвать невольным «виновником» того, что именно за это стихотворение Александр I решил сослать поэта в Сибирь и назвал Пушкина «бунтовщиком хуже Пугачева». Но если и можно признать эту «вину», то она тотчас же снимается тем, что сделал впоследствии Н. Раевский-младший для того, чтобы смягчить участь своего друга.

Пушкин позднее не раз будет ссылаться на «неоценимые услуги», оказанные ему Раевским. Именно благодаря его хлопотам безнадежная ссылка в Сибирь была заменена поэту ссылкой на юг.

Вот когда по-настоящему состоялась встреча гениального поэта и гениального полководца.

Случилось это так.

Пушкин поначалу прибыл в Киев. Здесь состоялось знакомство с семейством Раевских, проживавших в городе. Но знакомство это было весьма мимолетным. Почти не задерживаясь, поэт отправился в Екатеринослав.

Тут произошло событие, в результате которого позднее состоялись знаменитые поездки Пушкина на Кавказ и в Крым, были написаны многочисленные выдающиеся стихотворения и поэмы.

Пушкин любил испытывать свой характер в разных неожиданных ситуациях. Это заставляло его порой совершать весьма безрассудные поступки. Прогуливаясь по берегу Днепра, он попросил у рыбаков лодку и сел на весла. Выплыв на середину реки, он разделся и нырнул с головой в воду. Вода была ледяная, ведь стояла холодная весенняя погода, май месяц. Купаться было еще рановато.

К вечеру у Пушкина разболелась голова. Он едва мог подняться с кресла.

– Никита, – позвал он своего слугу, – дай мне пить. Что-то я весь горю.

– Да у вас, сударь, горячка, – сказал испуганно Никита, трогая лоб Пушкина ладонью.

– Дай, дай мне пить.

– Ничего нету, кроме лимонаду. Да и тот, словно лед, холодный.

– Давай!

– Нельзя. Только хуже будет.

– Давай, говорю…

– Воля ваша. – Никита налил в кружку лимонаду. – Врач нужен. Послать ли за кем?

– Да, пошли к Раевским. Скорее, Никита.

Ближе людей, казалось тогда Пушкину, у него не было.

На следующий день к нему пришли генерал Раевский и сын Николай. Генерал мгновенно оценил ситуацию. Более того, по многочисленным походам он хорошо знал, что такое лихорадка. Поэтому, отправляясь к Пушкину, не забыл попросить поехать с ним и своего штаб-лекаря.

Пушкин метался в бреду. Он был очень бледен и слаб.

Врач осмотрел его и сказал:

– Состояние неважное.

– Что будем делать? – спросил Николай.

– Надо ехать дальше, на Кавказ, – ответил отец. – Все сборы по-военному. Быстро. Выезжаем послезавтра поутру.

С этого момента Николай Николаевич Раевский взял поэта под свою опеку. И действительно, за многие недели совместных поездок по Кавказу и Крыму Пушкин впервые за долгое время почувствовал, что находится в заботливой семье, в кругу близких друзей, в домашней обстановке, такой непривычной и желанной. Раевский был для него словно отец… «Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина», – напишет поэт позднее.

Ранним утром 28 мая 1820 года семья Раевских – сестры Мария и Софья, Николай и сам генерал, а с ними доктор, – взяв с собой больного поэта, выехала на минеральные воды. Впереди были Кавказские горы, море.

В 17 верстах от города Таганрога, когда карета с экипажем перевалила, поскрипывая, через небольшой перевал, глазам путешественников открылись водные просторы.

– Море! Море! – вскричала юная Мария Раевская и выбежала из кареты.

Белесые волны равномерно бились о берег. Мария стала бегать за волной и убегать от нее, когда та пыталась ее настигнуть.

– Как удивительно, как прелестно! – сказал со вздохом Пушкин, наблюдая за нею.

Как я завидовал волнам,

Бегущим бурною чредою

С любовью лечь к ее ногам.

Как я мечтал тогда с волнами

Коснуться милых ног устами…

Неразделенная любовь поэта к юной Раевской была и есть одна из загадок в его творчестве, его жизни. Предполагалось даже, что именно эту любовь он пронес через всю жизнь.

Сама же Мария Раевская осталась в памяти современников как незаурядная личность. Необычайно красивая, прекрасно образованная, она отдала свою руку и сердце князю Сергею Григорьевичу Волконскому, участнику тайного заговора будущих декабристов. Знала ли она заранее о том, какая участь могла быть суждена ее мужу и ей самой? Видимо, да.

С. Г. Волконский был одним из руководителей Южного тайного общества. Сразу же после разгрома восстания на Сенатской площади он был арестован и содержался в Петропавловской крепости. Именно в эту, трудную для него минуту жизни проявились лучшие качества избранной им супруги. Мария Волконская сразу же после родов отправилась в Петербург, где всячески пыталась облегчить участь своего мужа. Высочайший приговор был вынесен вскоре: князь Волконский лишался всех заслуг и чинов и ссылался на каторгу в Сибирь.

История о том, как Мария Волконская последовала за ним в Сибирь, невзирая на чудовищный срок – 20 лет, на запрет возвращаться обратно вплоть до смерти мужа, на невозможность видеться с сыном, на потерю звания и состояния широко известна. Преданность и стойкость – эти черты необыкновенной женщины поражали воображение многих литераторов и художников.

Сам Николай Николаевич Раевский буквально боготворил свою дочь. Известен тот факт, что, находясь уже при смерти, он, посмотрев на портрет Марии, произнес такие слова: «Это самая удивительная женщина, которую я знал».

Можно лишь добавить, что такая удивительная женщина взросла у столь же удивительного отца.

Другая его дочь, Екатерина, была замужем за генерал-майором М. Ф. Орловым, служившим начальником штаба пехотного корпуса, которым командовал Раевский. М. Ф. Орлов также оказался замешанным в заговоре. Его даже некоторое время прочили в руководители намечаемого восстания. Орлову удалось избежать ссылки в Сибирь. Он был отправлен в свое имение под Калугой без права въезда в столицу и службы в армии.

Дело декабристов затронуло и обоих сыновей Н. Н. Раевского. Едва началось следствие, как тут же вспомнили и о них…

Специальный царский курьер по особым поручениям был отправлен из Петербурга в расположение русских войск на Кавказе. Прибыв на место глубокой ночью, курьер бесцеремонно ворвался в палатку генерала Паскевича, того самого, вместе с которым Раевские воевали еще при Салтановке. Теперь он командовал кавказским корпусом.

– В чем дело? – спросил, протирая глаза, Паскевич.

– Ваше превосходительство, срочная бумага. Особо секретный указ, – ответил курьер и протянул генералу пакет.

Тот развернул его и стал читать, чуть шевеля губами. Чем далее он читал, тем все более серьезным становилось его лицо.

– Ужели это так на самом деле? – задал он вслух вопрос, будто самому себе.

– Не могу знать! – бойко отрапортовал курьер, подумав, что генерал обращается к нему.

Паскевич замолчал на минуту, а затем громко произнес:

– Позовите капитана Жеребцова.

Капитан прибыл тотчас.

– Что случилось, Ваше превосходительство?

– Вот пакет из Петербурга. Извольте ознакомиться, но по дороге. Сейчас же поедете выполнять предписание.

Жеребцов прочитал пакет у порога. Повернувшись, он посмотрел на генерала.

– Ваше превосходительство, ведь Новый год со дня на день. Может быть, отставить арест на два-три дня.

– Нельзя, голубчик. Выполняйте.

Жеребцов щелкнул каблуками и удалился.

Через четыре часа он уже вернулся в палатку Паскевича.

– Разрешите доложить. Приказ выполнен. Арестованный доставлен.

– Позовите его. Пусть войдет.

Следом за капитаном вошел Николай Раевский. Его лицо выражало недоумение: почему, с какой стати подняли его поздней ночью да и толком ничего не объяснили?..

– Вам уже объявили об аресте?

– О чьем аресте? – переспросил Раевский.

– О вашем. Вы обвиняетесь в участии в заговоре бунтовщиков и злодеев, пытавшихся учинить бунт в Петербурге и по всей России. По специальному указу велено вас содержать под стражей и немедля отправить в столицу.

– По чьему указу?

– Императорскому. Он желает лично выяснить истину, – пояснил курьер. – И братец ваш, Александр Николаевич, уже тоже арестован…

Несколько недель спустя братья Раевские предстали перед самим царем. Зала Зимнего дворца, в которой происходила встреча, блистала пышным убранством. Паркетный пол был натерт до зеркального блеска, так, что отражение удлиняло фигуру Николая I.

– Так вот, судари мои, – мягким голосом проговорил император, – следственная комиссия разобрала ваше дело, и нам стало ясно – к тайному обществу вы не принадлежали. Но неужели вы не знали о нем, неужели ничего не слышали о заговоре?

Братья молчали. Император криво улыбнулся. Медленно прошелся по залу. Эхо отчеканивало каждый его шаг.

– К чему это отец ваш, прославленный генерал, заступается за отпетых негодяев – Орлова и Волконского? Если Орлов еще достоин снисхождения, то Волконский наказан в полной мере. Тому, кто будет защищать его, самому грозят неприятности.

Император подошел вплотную к Николаю Раевскому, долго смотрел в упор в его глаза, затем отступил полшага и окинул его взглядом с головы до ног. Чуть бледное лицо офицера, коротко остриженные темные волосы, топкие усы, закрученные вверх, боевые награды…

– Как же это вы, знали обо всем, но меня не уведомили? Где же ваша присяга? А?

Ответил Александр:

– Разве честь не дороже присяги? Потеряв честь, человек не может существовать.

Ответ был дерзок.

Император вновь криво улыбнулся, но быстро овладел собой и произнес:

– Ну что ж, учитывая ваши прежние заслуги, мы решили остановить ваше дело. Вы можете быть свободны. Ступайте.

Раевские вышли.

Полковник Александр Раевский после этого случая ушел с военной службы. Николай Раевский-младший вернулся на Кавказ. Но теперь его послали в самую гущу боевых действий.

Их дружба с Александром Пушкиным продолжалась долгие годы. Еще ранее поэт писал: «Старший сын Раевского будет более, нежели известен». Пророчество это, если, правда, толковать его как возможную известность А. Раевского на литературном, государственном или военном поприще не оправдалось. Личностью же он был действительно незаурядной. Пушкин преклонялся перед ним, долгое время находился под влиянием его взглядов на искусство. Ему поэт посвятил стихотворения «Демон» и «Коварность», о нем писал в «Евгении Онегине». Младшему брату – Николаю – он посвятил свою поэму «Кавказский пленник».

Лучшие воспоминания остались у Пушкина от этой семьи. С какой теплотой и неподдельной искренней любовью скажет он о Раевских: «…Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался – счастливое полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение: горы, сады, море; друг мой, моя любимая надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевских».

О самом генерале Раевском, в связи с его покровительством Пушкину и отеческой любовью к нему, один из биографов поэта также сказал немало лестных слов. «Несмотря на французское воспитание, – писал он, – Раевский был настоящий русский человек, любил русскую речь, по собственной охоте знаком был с нашей словесностью, знал и ценил простой народ, сближался с ним в военном быту и в своих поместьях, где, между прочим, любил заниматься садоводством и домашней медициной. В этих отношениях он далеко не походил на своих товарищей по оружию, русских знатных сановников, с которыми после случалось встречаться Пушкину и которым очень трудно было понять, что за существо поэт, да еще русский. Раевский как-то особенно умел сходиться с людьми, одаренными свыше. По отношению к Пушкину генерал Раевский важен для нас как человек с разнообразными и славными воспоминаниями и преданиями, которыми он охотно делился в разговорах».

Встреча Раевских с Пушкиным, их путешествие по Кавказу и Крыму относится к 1820 году. Еще пять лет было до выступления декабристов. Но уже тогда возникали первые очаги будущих тайных обществ.

Имел ли прямое отношение генерал от кавалерии Н. Н. Раевский к декабристскому движению? На этот вопрос по сию пору нет однозначного ответа.

Принято считать, что по своим взглядам он был близок декабристам. Но по каким взглядам? Где и когда он высказывал их? Есть на этот счет лишь косвенные свидетельства, как, например, рассказ декабриста Якушкина об одной из встреч с Раевским в его имении.

«Раевский, не принадлежа сам к Тайному Обществу, но подозревая его существование, смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него… Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тайного Общества в России?.. Я старался доказать, что в России совершенно невозможно существование Тайного Общества, которое могло бы быть хоть сколько-нибудь полезно. Раевский стал мне доказывать противное и исчислял все случаи, в которых Тайное Общество могло бы действовать с успехом и пользой. В ответ на его выходку я ему сказал: „Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное Общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?“ – „Напротив, наверное, присоединился бы“, – отвечал он».

Известно, что в доме Раевских бывали многие руководители движения декабристов. Частенько захаживал к ним Пестель. И все-таки мы не имеем ни одного документального свидетельства, доказывающего не просто принадлежность, но и одобрение деятельности Тайного Общества со стороны генерала. По-видимому, незаслуженное забвение, а также то, что царская администрация обходила многие заслуги полководца стороной, привлекали к личности Раевского революционно настроенных офицеров. А его популярность и авторитет в конечном итоге могли бы сыграть и значительную роль, окажись он в рядах выступивших. Но ведь этого, как известно, не произошло.

« Правдойжил Н. Н. Раевский, почему правдиваялетопись только и может подтвердить, в чем именно заключались его заслуги и неотразимое обаяние его светлой личности…» – писал один из его биографов.

Правдивая летопись…

Кто может поручиться за истинность того, как преподносилось то или иное событие, те или иные военные действия Отечественной войны 1812 года в военных реляциях, сводках, донесениях или рапортах?

Сколько настоящих заслуг, принадлежащих подлинному герою, приписывалось порой другим! Не прошла сия несправедливость и мимо Н. Н. Раевского.

Он говорил: «Я век мой жил и служил без интриг, „без милостивцев“, ни к каким партиям не приставал и не отставал ни от кого своих товарищей».

Не мог этот человек после кровопролитной битвы у Салтановки не отметить (выше, чем свое!) геройство своих подчиненных. После Бородина он отмечает во всеуслышание действия своих подопечных генералов Паскевича и Васильчикова, и даже генерала Ермолова, прослывшего спасителем Курганной батареи. После сражения под Красным Раевский запишет правдивую историю о том, что конница Уварова, которой приписывались исключительные заслуги после произведенной атаки, на самом деле никакую атаку не производила. «Правда всего дороже!» – восклицает генерал.

Этой правды он требовал и от себя и от своих подчиненных. Выспренних слов он не любил. Был исключительно скромным человеком. Вот что писал биограф: «Не переносил „нувеллистов“… а поэтому с первых дней службы усердно принимал меры, чтобы не создавать вокруг своею имени шума, причем для достижения этой цели он не останавливался, например, перед следующим: скрывал полученные раны и контузии, умышленно умалял свои заслуги даже в интимной переписке с близкими людьми, отрицал свои явные подвиги, которые признавались всеми, и т. п.». Вот почему впоследствии возникло так много всяческих легенд о том, что якобы в битве под Салтановкой не участвовали сыновья генерала. Он не любил бравировать этим. А от назойливых расспрашивателей отмахивался, говоря, что, мол, ничего особенного и не было. «Много имею что пересказать, – писал он однажды, – на счет наших военных действий, да бумаги нет и некогда…»

Удивителен факт, что после битвы под Смоленском, по словам Дениса Давыдова, «по странности, которая может быть изъяснена только страстями человеческими, сражение сие почти нигде не было оглашено». Полковник К. Ф. Толь в журнале совета в Филях даже и не упомянул, что в нем участвовал H. Н. Раевский.

Даже будучи раненным или контуженным, Раевский не выдавал на поле боя своих страданий и зачастую оставался в сражении до конца. Под Салтановкой никто и не заметил, что перенес этот человек. Д. Давыдов описал: «После сего дела я своими глазами видел всю грудь и правую ногу Раевского… почерневшими от картечных контузий. Он о том не говорил никому, и знала о том одна малая часть из тех, кои пользовались его особою благосклонностию».

В знаменитом кровопролитнейшем сражении под Лейпцигом, в самый решительный момент Раевский был тяжело ранен в правое плечо. Рядом с ним находился его адъютант, поэт Батюшков. Он заметил, что генерал ранен, и подскакал к нему, чтобы оказать помощь. Но Раевский отстранил его, и, положив руку на обагренное кровью правое плечо, сказал с улыбкой слова, ставшие впоследствии известными:

В посмертной «Некрологии» Раевского говорилось: «Он остался на лошади и командовал корпусом до окончания сражения, хотя рана была жестокая и кость раздроблена…»

Вот таков был этот человек, биография которого во многом до сих пор остается для нас загадкой. Быть может, еще до сих пор не выполнена «обязанность изобразить Раевского таковым, каков он был действительно», как писал Д. Давыдов, прибавляя к этому, что если «изображение его требует пера военного, то еще более, может быть, ожидает оно оценки философической».

Последние дни генерала были на редкость тяжелы. Недаром об этом вспоминал А. С. Пушкин, напоминая о том, чтобы не забыть «героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блистательна, а смерть так печальна».

Тяжелая болезнь приковала его к постели. Нужда преследовала по пятам. «Ни единого ропота, ни единого злобного слова не вырвалось из уст его; ни единым вздохом, ни единым стенанием не порадовал он честолюбивую посредственность, всегда готовую наслаждаться страданием человека, по мере его достоинства. Испытание ужасное! Несколько лет продолжалось оно неослабно…» – замечал Денис Давыдов.

Н. Н. Раевский скончался 16 сентября 1829 года. Ему было 59 лет. «Военная служба его, принесшая столько пользы и славы отечеству, – писал современник, – есть, без сомнения, блистательнейшая, но не превосходнейшая из песней благозвучной его жизни – жизни, которая именно отличается какою-то особой гармониею всех частей, составляющих целое».

Современник же проникновенно отметил следующее: «Судьба определила Раевскому в Дашковке и в Париже нанести Наполеону первый и последний удар». На памятнике героям Отечественной войны 1812 года, внутри помещения храма Христа Спасителя, прямо при входе можно было встретить имя генерала Раевского дважды: сначала на левой колонне как победителя французов под Салтановкой – в самом начале войны, и, наконец, справа, среди героев покорения Парижа, на колонне, венчающей славную галерею.

Он был в Смоленске щит,

В Париже – меч России.

Константин Ковалев