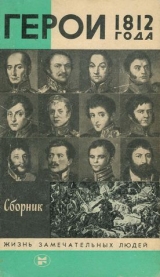

Текст книги "Герои 1812 года"

Автор книги: Вольдемар Балязин

Соавторы: Владимир Левченко,Валерий Дуров,Владимир Тикыч,Вячеслав Корда,Лидия Ивченко,Борис Костин,Борис Чубар,Александр Валькович,Виктор Кречетов,Марина Кретова

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 43 страниц)

Сеславин заметил опасность, угрожающую артиллеристам, и мгновенно оценил ситуацию. Он отдал короткую команду «к атаке!», повторенную эскадронными командирами. Гусарский генерал, сопровождаемый полковым адъютантом и трубачами, выехал и встал перед серединою полка. Развернутым фронтом гусары двинулись навстречу неприятелю. Сеславин услышал за собой ровный гул копыт нескольких сотен лошадей. Первые десятки метров прошли шагом, затем привычно перешли на рысь. Сеславин оглянулся. Некоторые гусары, нарушив равнение, с раскрасневшимися лицами, вырвались вперед. Генерал весело прокричал: «Легче, легче, равняйтесь, гусары!»

Полк прошел шагов 500, когда по команде Сеславина трубачи протрубили сигнал «галоп!». Гусары, сохраняя сомкнутые линии, увеличили аллюр. Неприятельская кавалерия быстро приближалась. Впереди хорошо были видны отборные драгуны в медвежьих шапках, несущиеся на батарею в рассыпном порядке. Пушки рявкнули и обдали их картечью. Залп вызвал опустошение в рядах драгун, но они продолжали атаку. Еще немного и противник возьмет батарею. «Держитесь, братцы, сейчас выручим!» – подумал Сеславин. Он выхватил саблю из ножен, дал шпоры коню и, указывая клинком направление, громко и звонко скомандовал: «Полк! Повзводно налево марш-марш!» Трубы проиграли «атаку!». Эхом отозвались голоса эскадронных командиров: «Пики к атаке!» Сеславин на мгновение обернулся. Первая шеренга гусар, пригнувшихся над мчащимися во весь опор лошадьми, была окаймлена холодным блеском наконечников тяжелых черных пик. За ней взметнулись ряды рук со светлыми клинками. Люди, охваченные общим пьянящим чувством атаки, разом закричали «ура!».

Умело нанесенный Сеславиным удар пришелся по левому флангу и тылу неприятельской кавалерии. Пики первой шеренги полка выбили из седла многих драгун, попавших под копыта налетевших лошадей. Враг был опрокинут, батарея Никитина спасена.

Преследование противника, отступающего в беспорядке, расстроило ряды гусар. Встречная атака других неприятельских полков отбросила сумцев назад. На помощь русским гусарам двинулись прусские драгуны, уланы и кирасиры. Противник не выдержал одновременных фланговых атак союзной кавалерии и обратился в бегство. На смену расстроенным частям вынеслись новые французские полки. Сеславин, собрав по сигналу «аппель!» свои эскадроны, опять повел их в атаку…

Кровавая «карусель» продолжалась несколько часов. К вечеру конница Мюрата, расстроенная огнем союзной конной артиллерии и опрокинутая атаками союзной кавалерии, отступила.

В этом одном из крупнейших в истории кавалерийском бою с обеих сторон сражалось около 14 тысяч всадников. Рубились с величайшим ожесточением, до конца, пока удар более сильного не сбивал противника с коня. Современники сравнивали бой у Либертволквица с «сечами древних».

В тот день полк Сеславина понес незначительные потери. Жизнь многих гусар спасли… ментики. Эти куртки, опушенные мехом и расшитые на груди многочисленными шнурами с тремя рядами металлических пуговиц, ослабили опасные удары неприятельских палашей и сабель.

Через день Сеславин во главе Сумского полка участвовал в «битве народов». Лейпцигское сражение, принесшее освобождение Германии, длилось три дня. «Генерал-майор Сеславин оказывал во всех случаях примерную неустрашимость и отличную предприимчивость, наносил большой вред неприятелю и чем более предстояла опасность, тем более оказывал присутствие духа и благоразумия», – писал в представлении об отличившихся главнокомандующий русско-прусских войск Барклай-де-Толли [27]27

ЦГВИА СССР, ф. 103, оп. 208 ат св. 0, д. 33, л. 150.

[Закрыть].

Новой наградой генерала стали бриллиантовые украшения к ранее полученному ордену Анны 2-й степени.

Потерпевшие поражение наполеоновские войска отступили к Эрфурту, а затем за Рейн. Впереди лежал путь во Францию. «Черт возьми, хорошую штуку мы выкинули, – говорили в рядах отступающих солдат Наполеона. – Пошли за русскими в Москву, чтобы привести их во Францию…»

Наступил новый, 1814 год. Союзные армии – во Франции!

В кампании, продолжавшейся три месяца, генерал Сеславин снова действует во главе отдельного отряда. Подобное назначение он получил благодаря своей славе знаменитого партизана и знанию французского языка. Под командою генерала, помимо трех эскадронов сумских гусар (в их числе был и эскадрон, с которым он партизанил в 1812 году), четыре казачьих полка и взвод донской конной артиллерии. Всего около 1500 человек при трех орудиях.

Неизменным спутником Сеславина в этом походе, как и прежде, был храбрый и дельный гвардейский поручик – Александр Габбе 1-й, искренне любивший генерала и исполняющий при нем обязанности адъютанта. Вместе с Александром в отряде находился и его младший брат – 18-летний гвардии подпоручик Петр Габбе 3-й, в будущем – поэт и публицист, близкий к декабристам.

Отряд Сеславина, совершая рейды в тылу неприятеля, почти ежедневно вступал в бой и постоянно представлял командованию Богемской армии обстоятельные сведения о противнике. В феврале, успешно действуя на коммуникации войск Наполеона между Парижем и Орлеаном, отряду удалось захватить Орлеанский канал. «Генерал-майор Сеславин занял… Монтаржи, овладел каналом, соединяющим Луару с Сеною, сжег все захваченные на нем суда, сломал шлюзы и таким образом отнял у Парижа способы продовольствия со стороны южной…» – сообщает журнал военных действий [28]28

ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 3419, л. 100 об.

[Закрыть]. «Вскоре, – вспоминал Сеславин, – я получил от Б(лагословенно)го лицемерный рескрипт: „стараться не наносить вреда мирным жителям!! Но сердце его (царя. – А. В.) трепетало от радости…“»

Отряд гусарского генерала неоднократно принимал также участие во многих боях и сражениях. 17 января Сеславин вместе с русскими войсками Силезской армии Блюхера бьется с неприятелем при городе Бриенне – первом сражении этой кампании. Через два дня сражается у селения Ла-Ротьер, где, опрокинув французскую кавалерию, берет три орудия. 15 и 16 февраля – близ Ла-ферт-сюр-Об. 9 марта участвует в сражении Богемской армии с войсками Наполеона при Арси. Наконец, при движении союзных армий к Парижу, 13 марта он сражается у селения Фер-Шампенуаз.

Неожиданное появление отряда Сеславина на пути отступления корпусов маршалов Мармона и Мортье вызвало панику в рядах неприятеля: «артиллерия, конница, пехота, все стремглав бежало к Фер-Шампенуазу», – сообщает французский историк Кох. Несмотря на малочисленность своего отряда, Сеславин бесстрашно атаковал сохранившую порядок Молодую гвардию Наполеона, отнял 9 орудий и взял много пленных.

После сражения союзники продолжали марш в столице Франции, а Сеславин отправился к Провену, где, не оставляя своих «поисков», наблюдал за движением войск Наполеона.

Солнечным утром 19 марта войска союзников торжественно вступили в Париж. Через несколько дней, 25 марта, Наполеон отрекся от престола. Кампания была завершена, война – окончена. «Далекий путь от Фоминского в глубь Франции Сеславин прошел с такою же честию, с какою совершило этот путь знамя храбрейшего из русских полков: древко надрублено саблями, герб проколот штыком, но прикосновение неприятельских пальцев не осквернило ни древка, ни герба», – писал один из современников генерала.

Новые подвиги Сеславина были отмечены высшей степенью ордена Анны, а также иностранными орденами: австрийским – Марии-Терезии и прусским – Красного орла. Сумской гусарский полк, с успехом действовавший под командой генерала, получил знаки «отличия» на кивера и георгиевские штандарты.

В мае Сеславин, воспользовавшись двухмесячным отпуском для излечения ран (число которых в последнюю кампанию увеличилось еще на две), отправился в Теплиц, целительные воды которого привлекли многих израненных русских офицеров. Среди них был и 29-летний подполковник гродненских гусар Евгений Назимов [29]29

Он приходился двоюродным братом декабристу М. А. Назимову.

[Закрыть], заслуженный и лихой кавалерист, отличавшийся храбростью и прямолинейностью. Очевидно, именно тогда Назимов познакомился с Сеславиным и вскоре, найдя общий язык, близко сошелся с ним.

Курс лечения принес ощутимую пользу, и во второй половине года гусарский генерал прибыл в свой полк, вернувшийся из Франции в Россию.

В отечестве с ликованием встречали победителей. Имя Сеславина, как и имена других героев 12-го года, было у всех ка устах. «На стенах постоялых дворов, на станциях, в избах – везде, вместе с портретами Кутузова, Багратиона, Кульнева и других, появился портрет партизана Сеславина», – сообщал его первый биограф М. И. Семевскпй.

Юный граф Дмитрий Шереметев дал в честь героя роскошный обед. Провозгласили тост за здоровье Сеславина. Все собравшиеся подняли бокалы с пенящимся шампанским. Неожиданно со стены, напротив генерала, сдвинулся занавес, и перед взглядами изумленных гостей предстала огромная картина, изображающая партизана в момент открытия движения армии Наполеона на Малоярославец.

Весной следующего 1815 года Сеславии получил назначение состоять при начальнике 1-й гусарской дивизии – расстроенное ранами здоровье требовало продолжительного лечения. В мае генерал, простившись с сумскими гусарами, взял новый отпуск «до излечения ран».

…Зимой 1816 года Александр Никитич приехал в Петербург. В воскресный день 13 февраля, в разгар празднеств по случаю бракосочетания великой княгини Анны Павловны с наследным принцем Вильгельмом Оранским, Сеславин присутствовал на балу, который был дан в Светлой галерее Зимнего дворца. Красивый генерал с рукой на перевязи привлек внимание великосветских дам. Сеславин, стараясь сохранить бесстрастный вид, смотрел на северных красавиц, в изысканных туалетах легко скользивших под звуки музыки. Но простреленные ноги (в одной из них оставалась пуля) не позволяли ему принять участие в танцах.

За ужином, накрытым на более 500 персон в Большой мраморной зале, императрица Елизавета Алексеевна, «обхаживая и угощая гостей», была особенно ласкова с раненым героем. «После ужина десятки толпились около меня, любопытствуя узнать, о чем так милостиво беспримерно говорила мне императрица», – вспоминал позднее Сеславин. Читателю уже известны знаменательные слова царственной особы о заслугах генерала, «которых Россия не может еще оценить». Именно эти заслуги прославленного партизана вызвали благосклонность императора и его прелестной супруги.

В мае в знак монаршей милости Сеславин, как и многие заслуженные генералы, получил в аренду на 12 лет казенное имение. Эта аренда должна была ему ежегодно приносить тысячу рублей серебром, начиная с 1818 года. Летом он в числе немногих избранных гостей отдыхает с императорской фамилией в Царском Селе.

В сентябре царь разрешил Сеславину, по-прежнему страдавшему от ран, а также от возобновившегося горлового кровотечения, отправиться на лечение во Францию. Перед отъездом Сеславина из Петербурга Александр I дал ему аудиенцию: «государь позвал меня к себе в кабинет, – рассказывал генерал брату Николаю, – и, благодаря меня за службу, обнял меня, целовал и когда я, будучи растроган сею его благосклонностью, сказал ему, что нет жертвы, которую бы ему не посвятил, он прослезился и, прижав меня к груди своей, сказал, чтоб я требовал от него, чего мне надо… я отвечал государю, что не имею ни в чем нужды. „По крайней мере впереди, если будешь иметь нужду – пиши прямо ко мне, уведомляя о своем здоровье…“»

Итак, для Сеславина все складывалось наилучшим образом: его имя овеяно славой в России, он пользуется покровительством монарха-триумфатора. Но ничто не было более непостоянным, чем милость Александра I…

Прибыв во Францию, Сеславин прежде всего отправился в крепость Мобеж – штаб-квартиру русского отдельного корпуса графа Воронцова, оставленного здесь по условиям Парижского мира 1815 года. В Мобеже находился старинный друг Сеславина – Лев Александрович Нарышкин, также ставший генерал-майором и командовавший в составе корпуса казачьей бригадой. Давно не видевшиеся друзья были рады встрече и провели ночь в разговорах. Сообщая о новом в России, Сеславин рассказывал Нарышкину о том, что Аракчеев в большой силе при царе, что военная служба все более делается схожа с танцмейстерской наукой. «В своей страсти к красоте фрунта царь превзошел своего отца, – говорил другу Александр Никитич. – Его величество желает, чтоб все полки ходили одинаково и по ровному числу шагов в минуту. Когда гвардия марширует, начальник гвардейского штаба становится подле государя, держа в руках секундные часы и высчитывая по ним шаги. Израненные в битвах ветераны, спасшие Россию, вынуждены уступать место „экзерцирмейстерам“, до тонкостей овладевшим искусством равнять носки».

Простившись с другом, Сеславин, проехав через всю Францию, остановился в Бареже, прославившемся своими целебными источниками. В этом южном городке, расположенном в узкой долине Пиренеев, он провел несколько месяцев.

Переезд из одного конца Европы в другой, дороговизна в чужих краях, а также стремление жить за границей в условиях, достойных звания русского генерала, довольно скоро опустошили его кошелек, никогда, впрочем, не отличавшийся полнотой. «В одно время был 27 дней без обеда, питаясь только чаем, – рассказывал позднее Сеславин графу П. А. Толстому, – в другое – я не имел золотой монеты заплатить лекарю за операцию, который отказался принять, зная, что я не платил несколько месяцев за квартиру, и ожидая конца жизни с часу на час, един только l'instinct de sa conservation [30]30

Инстинкт самосохранения (франц.).

[Закрыть]как говорит Руссо, внушил мне средство, которое меня спасло». Чтобы продолжить необходимый курс лечения, генерал вынужден был делать новые долги. Царь, узнав от Воронцова о бедственном положении Сеславина, «снисходя на отличную службу и болезненное состояние, происходящее от полученных им в сражении ран», пожаловал ему 8 тысяч рублей. Эта сумма была очень кстати.

В Бареже Сеславин узнал, что брат Николай, занимавший должность городничего в Вышнем Волочке и не так давно женившийся, стал отцом. Разделяя радость брата, он писал ему в августе 1817 года: «…Как ты счастлив, Николаша! Никогда не имел столь сильного желания жениться, как теперь… Чувствую необходимость иметь друга и всегдашнего товарища. Повсюду отдают должную справедливость моим заслугам; правда, это льстит моему самолюбию, но ощущаю всегда пустоту в себе. Чтоб не истребилась память дел моих, надо жениться, родить сына, которому передав мои дела я не умру, я буду жить в нем».

В это время мысли Сеславина часто обращаются к образу юной и милой Катеньки (сестры невестки Софьи Павловны), с которой он познакомился, гостя у брата Николая. Общение с обаятельной девушкой, по-детски радовавшейся вниманию знаменитого генерала, привело к тому, что наш герой серьезно увлекся ею. «Катиньке напишите, – просит Сеславин свою невестку, – …что я весьма часто вспоминаю те минуты, которые провел с нею. Я бы желал найти ее столько же резвою, как и прежде, да боюсь, что она вспомнит, что не прилично ей в 18-ть лет резвиться» [31]31

ГПБ, ф. 152, оп. 1, д. 505, л. 2 об.

[Закрыть]. В другом письме за 1819 год он сетует: «От Катиньки не имею ни строчки, я бы хотел, чтоб она меня любила в половину того, как я ее люблю».

Однако его желанию в лице жены обрести «друга и всегдашнего товарища» не суждено было сбыться. Он остался холостяком.

Пройдя в Бареже полный курс лечения, генерал почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы продолжить осмотр достопримечательностей Франции. Это путешествие не обошлось без приключений. Близ Тулузы на него напали разбойники. В письме к родным Сеславин рассказывал, что «в сумерки один разбойник, остановясь среди дороги и прицелясь, прочил убить почталиона, ежели он не остановится. Почталион повиновался. Тогда, приближаясь к моей коляске, требовал денег. Я ему дал несколько, он требовал еще; я дал и еще. Но когда он потребовал от меня 10 000 франков и велел мне выйти из коляски, грозя меня убить… я бросился на него, вырвал из его рук дубину… ударил его по виску так, что он упал в ров, забыв выстрелить из пистолета, который держал в правой руке». Устрашенные сотоварищи разбойника не рискнули напасть на разъяренного иностранца, и он беспренятственно продолжил свой путь.

«Ничего не осталось во Франции, чего бы я не видел, – сообщал любознательный и неутомимый путешественник брату Николаю осенью 1818 года. – …Осмотрел все крепости и порты на Средиземном море, все заведения и фабрики южной Франции. Там выдержал две горячки, после которых открывались раны, и одна по сие время открыта и выбрасывает кости… Весною я оставил проклятую Францию. Пробыв несколько времени в Женеве, я нанял мызу в Швейцарии, поблизости Лозанны, на берегу Женевского озера. Вид оный наипрекраснейший… Тут я провел лето, леча свою рану в правом плече. Завтрашний день еду осмотреть ту дорогу, по которой шел славный Аннибал, переходя Альпы, а также узкие проходы и гору Saint Bernar где прошел Бонапарт и С. Готард, где проходил Суворов…»

Намеченный напряженный маршрут путешествия по Альпам Сеславин, несмотря на незажившую рану и возникшую от этого лихорадку, выполнил. На обратном пути, неподалеку от источника Роны, где глетчер ледяным каскадом низвергается с большой высоты вниз, он едва не погиб. «Ноги мои начали уже скользить по льду и если бы не палка с острым гвоздем, которую воткнул в лед и тем удержался, я обрушился бы в пропасть до 8000 футов. Проводник с опасностью жизни мне помог, – писал генерал брату Николаю в мае 1819 года. – …Известно тебе, что я несколько лет занимался военными книгами, просиживая иногда и ночи. С тех пор я питал в себе непреодолимое желание осмотреть три пути, которые прославили навсегда Аннибала, Бонапарта и Суворова, дабы сделать сравнение сих грех великих полководцев. Любопытство, которое чуть не стоило жизни, удовлетворено…»

Осень и зиму 1818 года Сеславин по совету врачей (опасавшихся серьезных последствий от продолжительного горлового кровотечения) провел в Италии, славившейся своим мягким климатом. За это время он осмотрел все крепости, а также все поля сражений кампании 1799 года, обессмертивших имя Суворова и русских. Не осталось почти ни одного значительного города в этой замечательной стране, где бы не побывал Сеславин.

Весной 1819 года наш путешественник, наняв в Ливорно небольшое судно, морем возвращается во Францию, по пути «взглянув на остров Эльбу». Во время шторма его жизнь вновь подверглась опасности из-за неосторожности капитана корабля, но судьба хранила Сеславина.

Остановившись на несколько месяцев в Марселе, он продолжал лечиться на местных водах и приступил к «описанию и замечанию всего», что «видел и узнал во время путешествия».

Долгое пребывание вдали от России вызвало в Сеславине тоску по отечеству. Красивейшие пейзажи, лазурное море не радуют более его глаз. «Проехав Европу, смею вас уверить, – пишет он родным из Марселя, – что нет лучше народа русского, нет лучше места как Есемово и Федоровское, где бы я желал провести некоторое время в кругу милых сердцу моему».

Но особенно тяготило его вынужденное бездействие. Неугомонная и смелая натура, за годы военных тревог свыкшаяся с жизнью, полной опасностей, привычная к сильным ощущениям, требовала деятельности, причем деятельности, полезной отечеству. Сеславин решается предпринять рискованное путешествие в Индию. Генерал намерен реализовать тот план, который он тщательно продумал, еще будучи поручиком. Подобное предприятие, по его замыслу, позволило бы «решить вопрос европейских политиков: может ли Россия внести оружие свое в ост-индийские английские владения… и уничтожить владычество англичан в Индии». В августе 1819 года Сеславин с верной оказией посылает в Петербург письмо, в котором испрашивает позволения царя отправиться с этой целью инкогнито в Калькутту, а оттуда, через Дели, Лахор, Кабул, Самарканд, Хиву и киргизские степи, прибыть в Оренбург.

Сеславин не сомневался, что его предложение будет одобрено и он сумеет оказать «величайшую услугу отечеству». В ожидании разрешения генерал заказал место на корабле, осенью отплывавшем в Калькутту. Но, вопреки всем надеждам, ответа не последовало.

Сеславин задумался. Спустя два месяца генерал, отгоняя тревожные мысли, пишет начальнику Главного штаба П. М. Волконскому новое письмо. Указывая в нем на свое желание служить и быть полезным отечеству, Сеславин просит поручить ему должность, «ежели его императорскому величеству не угодно путешествие в Индию». И вновь он не удостоился ответа.

Душевный покой Сеславина нарушен, самолюбие жестоко уязвлено: им, заслуженным генералом, пренебрегают. «Предполагая, что служба моя и пламенное усердие к престолу соделались не нужными, я прошу покорно, – пишет в декабре обиженный герой князю Волконскому, – …исходатайствовать мне позволение остаться в Италии: вы избавите меня от издержек, которые могли бы меня расстроить совершенно, возвращаясь в Россию, ибо арендатор не платит денег, отзываясь неурожаем, а притом теплый климат способствует много к остановлению кровохаркания и к излечению груди… Ежели бы вы почли сие невозможным, увольте меня от службы: …я не хочу занимать место другого, который имеет, может быть, более способностей, нежели я, несмотря на беспрерывные занятия мои, которые заставляли меня желать быть употребленным единственно для того, чтобы принесть плоды оных на пользу службы…» Далее Сеславин, не имея более сил сдерживаться, задает доверенному лицу царя вопрос, который мучает его последнее время: «скажите мне откровенно, потерял ли я милость и благосклонность государя… или не находят во мне способностей, свойственных званию генерала?»

Напрасно генерал ждал ответа и на это письмо. Обычно жизнерадостный и веселый Сеславин с тех пор становится все чаще мрачным и раздражительным. Он не может объяснить себе, чем вызвано подобное пренебрежительное отношение к нему.

В начале 1820 года Сеславин отправился морем в Англию, где, продолжая лечение на водах в Бате, собирался писать воспоминания о своих действиях в 1812–1814 годах. В пути генерала ожидал новый удар судьбы. «Во время бедствия, которое претерпел корабль в океане, коляска моя, все вещи, даже до последней рубашки, бумаги – плоды пятилетних трудов, одним словом все, брошено в море, чтобы освободить бот… дабы спасти людей от неминуемой погибели», – сообщил Сеславин Волконскому в феврале 1820 года [32]32

ЦГВИА СССР, ф. 33, оп. 3/244, д. 1083, л. 7,

[Закрыть].

Положение Сеславина было незавидное. «В России я потерял родовое имение, арендатор не платит денег, отзываясь неурожаем, я нажил неоплатные долги в продолжении двадцатидвухлетней офицерской службы, от которых страждет честное мое имя, не на что книг купить – единственная страсть моя, и нечем жить: вот мое состояние».

Генеральского жалованья (1800 рублей в год) было явно недостаточно даже для уплаты процентов по долгам, приближавшимся к 40 тысячам. Доведенный до крайности, Сеславин вынужден просить императора, принимая во внимание его службу, боевые раны, а также пример других, обеспечить его состояние, спасти честь генерала. Не получив ответа и не имея средств продолжать лечение, он возвращается в Россию, надеясь лично объясниться с царем.

VI

В Петербурге Сеславин Александра I не застал. Благословенный отправился в очередной вояж по своей империи. В стране царила реакция, в армии процветала парадная шагистика и жестокая палочная муштра. Заслуженные генералы, отличающиеся гуманным отношением к солдатам, были не в чести, их оттеснили бездушные и ревностные исполнители «высочайшей» воли.

В столице Сеславин узнал, что влиятельные враги, пользуясь его длительным отсутствием, смогли поколебать лестное мнение царя о прославленном герое. Глухо упоминалось, что особое неудовольствие монарха вызвали публичные высказывания Сеславина о чрезмерном увлечении «строевым совершенством» в войсках.

Оскорбленный холодным приемом при дворе, Сеславин 4 августа 1820 года подает прошение об увольнении от службы. В условиях аракчеевщины особый смысл приобретали слова, написанные независимым генералом в этой официальной бумаге: «по здешнему суровому климату продолжать воинскую службу не могу». Как видно, север был вреден не только Пушкину. Отставку не замедлили принять, и 17 августа 40-летний Сеславин был уволен от службы «за ранами» на почетных условиях – с мундиром и полным пенсионом.

Генерал подвел итог своей почти двадцатилетней службы: «74 сражения больших и малых, в которых он находился большею частию с первой пули до последней», 6 ран, столько же орденов и золотая сабля «за храбрость». Еще – аренда в тысячу рублей в год и многочисленные долги, некоторую часть из которых, правда, царь, памятуя заслуги Сеславина, взял на себя.

«Здоровье, обстоятельства и некоторые обязательства» вновь призвали Сеславина в чужие края. Осенью того же года он покинул Россию и более полутора лет провел за границей, продолжая прерванное лечение.

В мае 1822 года он вернулся в Петербург. Отставной генерал полон сил и надежд на то, что сможет еще быть полезным отечеству. Сеславин по-прежнему увлечен идеей экспедиции в Индию и полагает, что сумеет убедить царя в ее целесообразности.

Он еще не знал, что Александр I, удалив кого-либо однажды, уже никогда не приближал к себе. Более того, Сеславин и не догадывался, что отдан приказ о секретном надзоре за ним. Знаменитый партизан, отличающийся независимостью в суждениях и пользующийся популярностью среди гвардейской молодежи, был подозрителен властям. Агент тайной полиции, наблюдавший за поведением Сеславина, сообщал в своем донесении [33]33

Оригинал на фр. яз. Публикуется впервые (см.: ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 744).

[Закрыть]: «Уволенный от службы генерал-майор Александр [34]34

Писарь ошибочно написал «Павел».

[Закрыть]Никитич Сеславин живет в гостинице Демута самым уединенным образом. Он платит за квартиру и стол 300 рублей в месяц. Он много пишет и, надобно полагать, судя по разложенным на столе картам и книгам, он занят каким-то военным сочинением.

Он почти никого не принимает, часто отказывает во встрече молодым офицерам. Лицо, которое его в основном посещает, и с кем он проводит время, – это уволенный от службы генерал-майор Леонтий Иванович Депрерадович. Судя по манере, как они вместе проводят время (всегда отсылают слугу), надобно полагать и судить, что они не только близкие друзья, но и вполне возможно, обсуждают что-то тайное. Сеславин также часто посещает вечерами Депрерадовича, живущего на Литейной, в доме купца Креболкина. <…>

Другой близкий и часто его посещающий человек – полковник Назимов, который состоит при обер-полицмейстере по особенным препоручениям. Он часто проводит вечера у него. Слуга рассказывает, что его часто посещают чиновники коллегии иностранных дел, но мне еще не удалось установить, кто это. Слуга говорит: „у барина важные дела по иностранной коллегии“.

Сеславин рассказывал нескольким лицам, что его величество император повелел ассигновать ему 40 000 руб. из казны, но что он их не примет до тех пор, пока не будет определен на службу, и что он будет служить не иначе, „как по особенным поручениям при особе его величества“».

Впрочем, отмечают, что господин Сеславин имеет крайне свободную манеру выражаться, особенно в том, что касается военной службы, и особенно когда он говорит о себе самом и о своих заслугах. Сеславин еще много говорит о военной экспедиции в Индию, главой которой он надеется быть. Однако надеждам Сеславина не суждено было осуществиться.

«Во уважение отличной его службы в прошедшую войну и полученных ран» царь пожаловал отставному генералу для уплаты долгов 50 тысяч. Но предложение Александра I вернуться на службу и «состоять по кавалерии» не устраивало Сеславина, а желаемого им почетного назначения в свиту императора не последовало. Убедившись, что им по-прежнему пренебрегают, а люди менее достойные идут в гору, оскорбленный Сеславин оставляет Петербург и порывает связь с двором. Видимо, это произошло осенью 1823 года.

Некоторое время он живет в имении своего старшего брата Николая под Вышним Волочком. Не имея своей семьи, Сеславин целиком отдается заботам многочисленного семейства брата, всю любовь перенося на племянниц и племянников.

Шли годы… Наступил 1827 год, ставший для Сеславина годом воскресших надежд. Весной он отправляется в Петербург хлопотать об определении двух старших племянниц в Екатерининский институт благородных девиц – одно из привилегированных учебных заведений России. «Дочери Сеславина принадлежат государству – они приняты», – написал Николай I, согласно преданию, на прошении прославленного героя. Окрыленный успехом, Сеславин немедленно подает новое орошение – о зачислении двух старших племянников в Пажеский корпус. И эта просьба была удовлетворена: они были приняты, как и их сестры, с содержанием от казны. Сеславин счастлив – его заслуги не забыты!

В том же году Сеславин, продав аренду и «удовлетворив прочих наследников деньгами», вступил во владение родовым имением. Наконец-то сбылась его давняя мечта – вернуться в родной дом и жить под отцовскою крышею.

Приехав в Есемово, новый помещик нашел имение в запустении. Большая часть крестьян пребывала в бедности и нищете. «Все надобно переменить. Мужик гол, хозяйство убыточно», – думал Сеславин, глядя на покосившиеся избы и пустые крестьянские дворы.

Но появление в деревенской усадьбе, с устоявшимися патриархальными обычаями, нового хозяина, воспитанного на армейском порядке и дисциплине, уже само по себе таило зародыш неизбежного конфликта между крепостными и помещиком.

Сеславин построил новый дом, прибавил земли крестьянам на пустошах, дал лесу каждому на избу и собирался перестроить свои деревни по новому плану городского архитектора. Для облегчения полевых работ он завел редкие, по тем временам в России, машины. «Введение машин для барщинных заменяет каждая 14 человек… молотьба идет скорее, трудная работа ценами уничтожена, – сообщал Сеславин ржевскому предводителю дворянства, – жатвенные машины заказаны, трудная работа жатвы будет также уничтожена». Пользуясь близостью торгового города Ржева, есемовский помещик вводит для своих крепостных отхожие промыслы. Отправляясь в свободное от полевых работ время на заработки, крестьяне должны были, по мысли Сеславина, несомненно улучшить свое состояние и соответственно повысить доход помещика. Кроме того, он, как человек не терпящий праздности, обязывал крепостных работать в дни местных праздников, которых не признавал. Стоит заметить, что в то время в Российской империи на год приходилось только официальных более 30 праздничных дней.

Новый порядок, вводимый властным своеволием душевладельца, вызвал недовольство крепостных, менее всего заинтересованных в улучшении хозяйства барина и притерпевшихся к собственной нищете. Некоторые из крестьян в виде протеста отказывались отправляться на заработки, нередко не выходили на барщину и тянули время с уборкой урожая на помещичьих угодьях. Многие небрежно вели свое хозяйство и, наконец, разорившись, переходили на содержание барина. Через несколько лет из 10 крестьянских дворов осталось только 3, остальные сели на помещичьи хлеба.