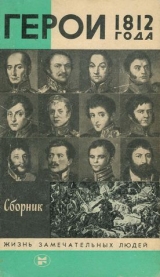

Текст книги "Герои 1812 года"

Автор книги: Вольдемар Балязин

Соавторы: Владимир Левченко,Валерий Дуров,Владимир Тикыч,Вячеслав Корда,Лидия Ивченко,Борис Костин,Борис Чубар,Александр Валькович,Виктор Кречетов,Марина Кретова

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 34 (всего у книги 43 страниц)

Наши предки, спасшие Европу в 1812–1815 годах, хотели не мирового единообразия, каким его мечтал видеть Наполеон, но свободного существования многообразных государств и народов, вносящих свой, на других непохожий, вклад в сокровищницу мировой красоты и правды. Истина не может быть мундирно-однообразной, она, как напишет позже Аполлон Григорьев, «цветная». «Цветная истина» предполагает свободу, но свобода эта полностью противоположна тому пониманию свободы, которое присуще буржуазному миру. Согласно буржуазному пониманию свободы, не изменившемуся и к настоящему времени, она обязательно должна быть письменно регламентирована как «права человека» и распространяться по всему миру, причем для распространения ее годятся все средства – от меча до подкупа и создания «общественного мнения». Единообразие это в конце концов должно завершиться созданием всемирного государства, в котором все оттенки человеческой культуры должны быть заменены единообразной организацией жизни, и в качестве конечной цели установлением всемирного правительства, и тогда отжившая и выполнившая свое назначение «свобода» будет попросту забыта. Именно это понимание свободы нес миру Наполеон, хотя мечта его была явно несбыточной – в то время для осуществления ее не было еще подходящего уровня промышленности, связи общественных отношений.

В противоположность этому традиционное в России понимание свободы не придавало такого значения «личным правам», но высокому праву каждого народа иметь такое устройство государства, какое он пожелает и какое привычно для каждого народа. Конечно, есть страны, где наилучшее устройство – парламентское, пусть оно там и остается; но ведь к народам, как и к людям, вполне годится поговорка «сколько голов, столько и умов».

Поездки в Версаль, посещение театров и, увы, довольно легкомысленное провождение времени – в основном к этому сводилась жизнь русских офицеров и солдат в Париже. Но, конечно, не всех. Федор Николаевич Глинка много размышляет, пытается проникнуть в смысл последних событий. Что же случилось с Францией, с французами? Кто или что причина войны? Две пружины случившегося видит Глинка, два двигателя «адской машины», как он называет ее, – «своекорыстие» и «суемудрие». «Своекорыстие» рождает зависть, а зависть – разрушение. «Суемудрие» же – это отрыв человеческой мысли от мира и его первопричины, своекорыстие мысли. «Суемудрие» приводит в конечном счете к безверию, к потере границ между добром и злом и в конце концов к вытеснению добра злом. Случилось так, что французы оказались во власти «наружности», пленились «свободой» отдельного человека, оторванного от мира, от жизни, от семьи и государства, – и образовалась пустота… Пустоту эту заполнил угнетатель, стократ более жестокий, чем любой другой, и бросился на остальной мир, увлекая за собой людей. «Дух наружностиоблекал ее (Францию. – В. К.) полудою внешнего счастия, а дух разрушенияогненными бурями дышал в недрах ея!»

О сущности буржуазной революции Глинка оставил для того времени поразительную по глубине запись: «Свобода, братство, равенство были только на языке и в мечтах, а смерть на самом деле».

Сразу же по приезде в Санкт-Петербург Глинка предпринимает издание «Писем русского офицера», куда входят записи и заметки о войне 1805–1807 годов, времен волжского путешествия, Отечественной войны и заграничного похода. В предисловии своем он просит у читателя прощения за небрежность, неотточенность слога их, ведь писал он их на месте сражений, между боями. И в письме к своему приятелю А. А. Прокоповичу-Антопскому он пишет: «Окруженный шумом военных бурь, я посвящал свое время обязанностям службы. Иногда только в минуты общего отдохновения, при свете полевых огней, часто на самом месте боя, изливал я как умел мысли мои и чувства на бумаге».

Успех «Писем» был огромен. Когда том за томом они стали появляться у книгопродавцев, их раскупали мгновенно, известнейшие писатели того времени говорили Глинке о том, что сами теперь учатся у него чистому русскому слогу, ясности мысли. И вот Федор Николаевич задумывает большое историческое повествование об Отечественной войне. Потомки, считает Глинка, еще потребуют истории тех времен, когда повсюду гремело оружие, тряслись престолы и трепетали цари. «Так! – утверждал он. – Нам необходима История Отечественной войны. Чем более о сем думаю, тем более утверждаюсь в мысли моей. Но сочинитель Истории сей должен иметь все способности и все способы, приличные великому предприятию, изобразить потомству столь беспримерную борьбу свободы с насилием…»

«Война 1812 года, – писал он. – неоспоримо назваться может священною. В ней заключаются примеры всех гражданских и всех военных добродетелей. Итак, да будет История сей войны… лучшим похвальным словом героям, наставницею полководцев, училищем народов и царей».

И все же полной истории войны 1812 года Глинке так и не удалось написать, однако «Рассуждение» это вошло в «Письма к другу» наряду с заметками о войне и повестью «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». Впрочем, и «Письма русского офицера» вместе с вышедшими в тридцатые годы «Очерками Бородинского сражения» сами по себе – ценнейший вклад не только в отечественную словесность, но и в изучение истории войны 1812 года. Уже после смерти Глинки в 1880 году жизнеописатель его А. К. Жизневский писал: «Великие события, коих Федору Николаевичу привелось быть очевидцем, и особенность его таланта сделали его народным писателем и истолкователем народных чувств. Вся Россия, читая его „Письма“, не только видела перед собою, но и переживала вместе с их автором все важнейшие моменты Отечественной войны». А В. Г. Белинский считал, что русскому стыдно не читать «Очерков Бородинского сражения», книги, которая «вполне достойна названия народной».

Широкое признание творчества Глинки тех лет выразилось и в том, что он был единодушно избран председателем Вольного общества любителей российской словесности. Но Федор Николаевич не оставлял службы, считал ее своим долгом и отдавал ей целые дни, а поэзии – лишь вечера. В 1816 году Глинка получает чин полковника. Его переводят в гвардии Измайловский полк с назначением состоять при гвардейском штабе. Одновременно Глинку назначают главным издателем «Военного журнала».

В 1819 году полковник Глинка был назначен заведующим канцелярией санкт-петербургского военного губернатора генерала Милорадовича. В его формулярном списке тех лет сказано: «С ведения и по велению Государя Императора употребляем был для производства исследований по предметам, заключающим в себе важность и тайну». На него возложены разные обязанности; Глинка принимает участие в составлении свода узаконений по уголовной части, наблюдает за богоугодными заведениями.

Отношение свое к службе Федор Николаевич всегда, всю свою жизнь, стремился увязать с данным в юности обетом «говорить всегда правду». А потому он неустанно обличал корыстолюбие, взяточничество, нечестность, за что постоянно ощущал на себе неприязнь начальника канцелярии гражданского генерал-губернатора Геттуна, человека ограниченного и не всегда чистоплотного в делах.

В течение нескольких лет Глинке приходилось по делам службы встречаться с Михаилом Михайловичем Сперанским, председателем комиссии по составлению законов. Как-то раз Федор Николаевич пришел к нему по делам и стал рассказывать о своих посещениях приютов и тюрем. Надо заметить, что Глинка всею душою отдавался заботе о больных, калеках, престарелых и заключенных. Целые дни проводил он среди них, беседовал, утешал, составлял списки, кому необходимо помочь, – а потом ходил по присутственным местам, убеждал, доказывал, требовал. Некоторые чиновники не понимали его, посмеивались, стараясь поскорее отделаться. Так вышло и со Сперанским. Глинка, который сам о себе говорил, что он «слишком впечатлителен», долго со слезами на глазах описывал виденные им картины, говорил о том, что несчастным надо помочь. Сперанский долго и терпеливо слушал его, а потом, сделав останавливающее движение рукой, сухо проговорил:

– Успокойтесь, на погосте всех не оплачешь.

«Знание, ум, образованность, – думал Глинка, возвращаясь домой от Сперанского, – но любовь?.. Люди создадут невиданные машины, города, полетят по воздуху, как утверждал тот ржевский купец, да мало ли что еще придумают… Они построят государство, которое будет работать как слаженный механизм, в нем не будет недостатков, пороков, в конце концов, как утверждают французские философы, все люди будут равны, но… жалость? Будет изобилие вещей, всего вдоволь, может быть, даже не станет бедных, но… человеческое тепло? Может быть, и младенца научатся выращивать в пробирке… Но… мать?..»

Давно размышляет он обо всем этом, ищет ответа, а ответ-то здесь, рядом, вспомни лишь волжских жителей, вспомни детство, светлые праздники… Но все что-то томит, не дает успокоиться, особенно после Парижа, словно в душу вошло что-то новое, странное, какой-то помысел непонятный, но томящий. Добрый он или злой – кто подскажет?

Федор Николаевич в те годы, хотя и чувствовал, больше того, умом знал, чем крепка та коренная Русь, откуда силы ее, крепость душевная, но сам-то он, как и большинство дворян того времени, жил больше мечтаниями, и не приходило тогда в голову, что простой крестьянин или сельский батюшка знают о мире больше его, и не томит их ни тоска, ни «аглицкий сплин». Он еще поймет все это, узнает твердо, на всю жизнь, а пока, пока… тоскливо. «Да, надобно ведь знать и то время, – вспоминал он много позднее. – Если рыбу, разгулявшуюся в раздольных морях, посадить в садок, та выплескивает, чтобы вздохнуть Божьим воздухом, – душно ей. И душно было тогда в Петербурге людям, только что расставшимся с полями побед, с трофеями, с Парижем и прошедшим на возвратном пути через сто триумфальных ворот почти в каждом городе, на которых на лицевой стороне написано „Храброму российскому воинству“, а на оборотной – „Награда в Отечестве“. И разгулявшиеся рыцари попали в тесную рамку обыденности, в застой совершенный, в монотонную томительную дисциплину… Но вот пошли мечты и помыслы».

Повсюду говорили о политике. Судили всяк кто во что горазд, но еще больше изучали политические учения, привезенные из Парижа. Узнали об английской политической экономии, снова заговорили о парламенте. Офицеры, разбившие Наполеона, вернувшись домой, завистливо вспоминали об устройстве его империи. По воспоминаниям Глинки, политические разговоры происходили «не только у меня или в других квартирах, но заводимы были встречавшимися членами повсюду – на балах, на вечеринках, в театре, везде толковали о политике, и я помню, что часто друг у друга спрашивали: „Вы физиократ или меркантилист?“ Только что русские дворяне все поголовно говорили: „Избави нас от французского духа…“, а сегодня этот дух вновь цвел огромными желтыми цветами во всех гостиных, домах, даже в усадьбах. „От воды чужой удаляйся и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время и чтобы прибавились тебе лета жизни“, – давным-давно еще сказано было. А мы все пьем и пьем…»

Федор Николаевич Глинка хорошо все это знал, думал об этом. И все же пылкое воображение стихотворца разыгрывалось в душе его. Время тому споспешествовало. Повсюду возникали и множились масонские ложи, где говорили о «Великом Архитекторе природы» и строительстве храма Соломона, о всемирной религии, об общем благе, о справедливости, об уравнении всех сословий, о гражданских правах, о всемирной республике…

Еще в 1815 году в Петербурге в числе прочих масонских лож возникла под главенством верховной ложи «Астреи» отдельная масонская ложа «Избранного Михаила». Вскоре Глинка был избран наместником «великого мастера», то есть помощником главы ложи. Первое время он был очень увлечен масонством, посещал каждое заседание ложи и даже издал отдельную книжку масонских стихов под названием «Единому от всех».

Масонство было «завезено» в Россию еще в XVII веке и широко распространилось в восемнадцатом. Однако большинство русских масонов не имели ни малейшего понятия о истинных целях его. При Александре I, склонном к мистике и реформаторству, оно получило широчайшее распространение. Сперанский вообще хотел превратить всю страну в большую масонскую ложу. Известны записки Гауеншильда, служившего при Сперанском в Комиссии законов. Гауеншильд писал в них о масонской ложе, учрежденной «реформатором немецкого масонства» Фесслером в Петербурге, куда входил и Сперанский. «Предполагалось, – пишет он, – основать масонскую ложу с филиальными ложами по всей Российской империи, в которую были обязаны(выделено мною. – В. К.) поступать наиболее способные из духовных лиц всех состояний». Гауеншильд вспоминал и о том, что Сперанский при первом же свидании с ним заговорил о «преобразовании русского духовенства». В начале XIX века масоны были всюду – в ближайшем государю «негласном комитете», в Государственном совете, при дворе, среди писателей, в армии и даже в Синоде. Уничтожение всех вероисповедных, национальных, сословных перегородок, установление всемирного единообразия – вот что было главной целью масонства, несмотря на некоторые различия внутри его – часть масонов поддерживала и распространяла идеи французской буржуазной революции, другая, отмежевываясь от «вольтерьянства», создавала внецерковную мистику на основе отдельных выдержек из Ветхого завета, «восточной мудрости», язычества и «христианских» ересей. Установление всемирного правительства «вовне» и внутренний культ «Великого Архитектора Вселенной», то есть, иными словами, «князя мира», – вот к чему в целом можно свести тайные идеи масонства XVIII–XIX веков. Большое количество «степеней посвящения» в ложах, руководимых «мастерами», связанными с «мастерами» и «гроссмейстерами» иностранными и находившимися у них в подчинении, разные «уровни знания», строжайшая иерархия, строгое соблюдение тайны – все это имело целью «всемирное строительство» под единым началом.

Среди масонов были и люди высокого благородства, люди творчески и душевно одаренные, выдающиеся писатели и государственные деятели, но в целом масонство несло миру, часто помимо воли рядовых членов, то же самое, что нес миру Наполеон Бонапарт, тоже, кстати, масон высокой степени посвящения. В связи с этим советский исследователь Г. Макогоненко писал, что «масонство в целом как идеологическое движение, характерное для XVIII века, было явление антиобщественное. Этим и объясняется, в частности, что в дальнейшей своей истории в XIX и XX веках оно превратилось в активнейшее против трудящихся масс движение».

На одном из заседаний ложи «Избранного Михаила» Глинка знакомится с племянником знаменитого масона Н. И. Новикова Михаилом Новиковым. Они понравились друг другу и после собрания долго гуляли по набережным Невы. Тогда Новиков впервые сказал Глинке, что масонство – это не только мистический ритуал, не только таинственные собрания, но и политика. И он поведал ему о том, что существуют тайные политические общества, и одно из них – «Союз Спасения», членом коего он имеет честь являться, по словам Новикова, имело целью борьбу с несправедливостью, с злоупотреблениями чиновников, с беззакониями правительства, за изменения в общественном устройстве.

– Надобно и вам войти туда. Человек с вашим сердцем не может не быть с нами, – сказал тогда Глинке Новиков.

Вскоре полковник Глинка стал членом «Союза Спасения», а затем и «Союза благоденствия Северных рыцарей». При этом Глинка считал, что общество должно быть благонадежно по отношению к правительству, а задачей его полагал выявление злоупотреблений и сообщение о них императору. В дальнейшем, считал он, «Союз благоденствия» должен стать законно действующей организацией благотворительного и обличительного направления.

Федор Николаевич Глинка всегда был патриотом и смотрел на масонство как на патриотическое служение, служение в самом высоком смысле этого слова. Он не знал тогда, что масонство выдвигает установку о двойной ответственности члена ложи – перед «братьями», руководимыми иностранными «мастерами», причем последнее для «вольного каменщика» – выше, главнее, ответственнее.

И все же уже тогда между Глинкой и другими «братьями» начала образовываться сперва незаметная, а потом все более явная трещина, особенно с теми, которые смотрели на Запад как на идеал и даже говорили о желательности распространения в России католичества. Глинка же, наоборот, считал, что причина общественных и государственных неурядиц именно в подражании иностранным обычаям, думал, что как раз обличение этого подражания, заискивания – долг члена тайного общества. Знал ли он, что пытается совместить несовместимое? Тогда еще не знал.

А пока что на заседаниях «Союза благоденствия» все чаще слышалось слово «конституция», многие предлагали переходить к «решительным действиям». Глинка сперва недоумевал, а потом сначала робко, а позже все более решительно начал выражать несогласие.

– Господа, – говорил Глинка. – Я человек сему делу чуждый и благодарю вас за доверенность вашу, и мой совет и мое мнение может быть только, что на любви единой зиждется благо общее, а не на брани.

Глинке решительно возражали, но тот оставался непреклонен. В январе 1820 года на квартире его собралось большое общество, в том числе Пестель и будущие руководители восстания на Сенатской площади. Пестель сказал, что целью всех тайных обществ должно стать установление республиканского строя. Все одобрительно зашумели. Один лишь хозяин квартиры молчал.

Устроили голосование. Все высказались за республику, один лишь Глинка «проголосовал» за монархию, высказываясь в пользу императрицы Елизаветы Алексеевны.

Вскоре после этого заседания «Союз благоденствия» распался, и Глинка от деятельности тайных обществ отошел, а в образовавшееся через некоторое время Северное общество вступить отказался.

Но уединиться, отойти от всех дел как раз и не получалось. Все время кто-то приходил, что-то требовал, куда-то тянул, и все назад, туда, откуда вот-вот, казалось, вырвался…

Как-то встретил он на улице своего приятеля Александра Бестужева, и тот сказал:

– Ну вот и приспевает время.

– Смотрите, не делайте никаких насилий, – ответил Глинка и пошел прочь.

А еще помнил Федор Николаевич, что в 1820 году, вскоре после роспуска «Союза благоденствия», когда он уже начал отходить от тайных обществ, пришел к нему как-то утром молодой человек небольшого роста, сутуловатый.

– Титулярный советник Григорий Абрамов Перетц, – представился он.

– Что вам угодно?

– Я много слышал о вас, ваше благородие, и хотел выразить вам глубокое почтение мое и моей семьи за добрые дела, которые вы делаете. Я знаю, что вы повсюду заступаетесь за бедных, несчастных, что…

– Полноте, это мой долг.

Разговор пошел непринужденный, и Перетц рассказал Глинке о том, что и сам хотел бы заниматься тем же, что сердце его уязвлено страданиями людей. После долгого разговора, как вспоминал позднее сам Глинка, Перетц «впрашивался в масоны». «В масоны» Федор Николаевич ему отказал, сославшись на то, что не уполномочен верховной ложей, но пообещал содействие в приеме Перетца в благотворительное общество «наподобие Ланкастерского». Расстались они дружески.

Григорий Абрамович Перетц был сыном известного в Петербурге откупщика Абрама Перетца, или Перца, как называл его Державин.

После той беседы Федор Николаевич и Перетц действительно еще несколько раз встречались, но дело сводилось больше всего к тому, что Григорий Абрамович, зная наклонности Глинки к мистике, рассказывал ему всевозможные курьезы из области кабалистики. Он также носил Глинке свои стихи, о которых тот отзывался довольно нелестно. Были, конечно, разговоры и о политике, но о политике тогда говорили все. Как вспоминал позднее Глинка, Перетц однажды заговорил о широких планах своего отца по созданию в Палестине иудейского государства, на что Глинка сказал ему: «Так вы, никак, хотите конец света приблизить?»

И все же встречи эти становились все более редки. Глинке хотелось одиночества, хотелось самому разобраться во всем, что происходит вокруг. Он даже стал забывать о Перетце, больше думая о надвигавшихся на Россию событиях.

25 ноября в Таганроге неожиданно скончался император Александр, а 14 декабря вышли на Сенатскую площадь и привели с собой верные им полки члены Северного тайного общества. Восстание потерпело поражение. Начались аресты.

После неудавшегося восстания сторонником наиболее жестких, точнее, жестоких мер был Сперанский, которого декабристы хотели включить в свое правительство. Вместе с Бенкендорфом он настаивал на мучительной и позорной казни – четвертовании – пятерых руководителей восстания и расстреле остальных. Людям, знавшим Сперанского по его либерализму начала века, это казалось странным, немыслимым. Но тот же самый Сперанский писал Устав военных поселений, он же активно поддерживал Библейское общество, которое под видом «мистического христианства» навязывало России, с одной стороны, протестантизм, с другой – сектантство и самые темные и нелепые предрассудки; теперь он поддерживал душителя университетов Магницкого, он же требовал четвертования декабристов. Что ж, вся эта «деятельность» Сперанского вполне логична, если вспомнить о его принадлежности к масонству, всегда ставящему на несколько карт сразу…

Вскоре был арестован и Федор Николаевич Глинка – по совершенно неожиданному для него обвинению в создании тайного общества «Хейрут» (по-еврейски – «свобода»). Основанием для обвинения служили показания титулярного советника Григория Перетца. Началось следствие, одно из самых запутанных и трудных во всей истории следствий над участниками тайных обществ.

Кстати, незадолго до восстания на Сенатской площади, как писал старый революционер Я. Д. Баум, «двенадцатого или тринадцатого числа Перетц обратился к действительному статскому советнику Василию Петровичу Гурьеву с просьбой, чтобы он довел до сведения графа Милорадовича (военного генерал-губернатора Петербурга. – В. К.), что на случай восшествия на престол Николая Павловича можно ожидать возмущения. Одновременно Перетц написал записку великому князю Николаю Павловичу, в которой предлагал провести целый ряд преобразований. Главнейшими из них были разрешение споров между казной и частными лицами в пользу частных лиц (что на деле привело бы к быстрому развитию капитализма) и употребление в России займа банкира Ротшильда». Это «нововведение» наряду с установлением «личных свобод», прежде всего свободы предпринимательства, должно было, по мнению Перетца, решить все проблемы России. Тем самым совершенно очевидно, что для осуществления своих целей Перетц пытался использовать все силы в России, какие только возможно, – декабристов, писателей, Милорадовича и даже будущего императора Николая I. Все зависело от того, кто возьмет верх. Одновременно, по свидетельству Я. Д. Баума, Перетц собирался вместе с семьей в конце декабря уехать в Англию, где у него было приготовлено значительное состояние, то есть приготовил даже пути отступления.

На допросах все декабристы – Рылеев, Пестель, Бестужев-Рюмин, Волконский – говорили, что Григория Перетца они не знают и в их тайном обществе таковой не состоял. Александр Бестужев заявил: «Я знаю только по слуху бывшего банкира Перетца, но о титулярном советнике слышу впервые». Одновременно по показаниям Искрицкого Перетц якобы длительное время вел агитацию среди жителей Петербурга. Сам Перетц на допросе заявил, что в «свободном образе мыслей» его укрепил полковник Глинка и что они вместе с Семеновым и Кутузовым составляли тайное общество «Хейрут». О Глинке на допросе Перетц сказал так: «Мое о том показание совершенно искренне, и я готов сказать ему сие в глаза; явных и ясных доказательств не имею и иметь не могу… сие в подобных делах почти невозможно». И марта 1826 года Григорий Перетц обратился с письмом к генералу Левашову. В нем было сказано: «…Ваше превосходительство обещали мне спасение, если скажу правду, я исполнил волю Вашу…»

Федор Николаевич на всех допросах утверждал, что Перетц «пустословит». Он подробно изложил на бумаге обстоятельства всех встреч с ним, все их беседы. Утверждать то, что Глинка говорил неправду, вряд ли правомерно, так как не представляется возможным допустить нарушение им обета. Я. Д. Баум также свидетельствует, что никаких собраний общества «Хейрут» не происходило, были просто люди, знакомые между собою и ходившие друг к другу в гости.

Глинка знал о готовившемся восстании, но, сам не участвуя в его подготовке, на следствии вообще отказался говорить об этом и никого не выдал, следуя правилам чести. Когда же его попросили письменно разъяснить свои убеждения, Федор Николаевич с радостью согласился и написал: «Я представляю себе Россию как некую могучую жену, спокойно, вопреку всего почиющую. В головах у ней, вместо подушки – Кавказ, ногами плещет в Балтийское море, правая рука ее накинута на хребет Урала, а левая, простертая за Вислу, грозит перстом Европе. Я знаю, я уверен, что превращать древнее течение вещей есть то же, что совать персты в мельничное колесо: персты отлетят, а колесо все идет своим ходом. Вот моя политическая вера!»

Кутузов и Семенов также отказались подтвердить показания Григория Перетца, и лишь после того, как его заковали в кандалы, Семенов сказал, что между ним, Глинкой и Перетцом существовала «политическая связь». Что это такое – неясно, и показание это настолько расплывчато, что к нему вряд ли можно отнестись серьезно. Кутузов же заявил то же самое, что и Глинка, – что Перетц «пустословит».

Семейство Перетцов, по свидетельству Я. Д. Баума, было связано с кланом Ротшильдов, принадлежало к крупной еврейской буржуазии, цель которой – господство над миром. Русский народ, никогда не знавший расовой ненависти, свободно включал в свою среду всех, кто принимал его духовные ценности, его духовный мир. Более того, мировоззрение, господствовавшее в русском народе, взывало ко всем людям, совершенно независимо от их плоти и крови, взывало «всем спастися и в разум истины приити». Но именно такая Россия и мешала Перетцам, Ротшильдам и другим им подобным. Мешала созданию всемирной, по выражению Павла Ивановича Пестеля, «аристокрации богатств», которая, по его же выражению, «гораздо более страшна для народов, чем предшествующая ей аристокрация феодальная». Орудием этой «аристокрации богатств» было и остается по сей день масонство, «активнейшее против трудящихся масс движение».

А Федор Николаевич Глинка был заключен в Петропавловскую крепость в одиночную камеру и ожидал своей участи. Потянулись томительные тюремные дни, когда не видишь никого, кроме надзирателя и часового вдалеке, когда не знаешь, что ждет тебя впереди и как оборвется жизнь. Что делал и о чем думал Глинка в камере, нам неизвестно. Сохранилась лишь тетрадь его стихотворений, которая так и называется «Тюремная тетрадь».

Одно из лучших стихотворений этой тетради носит название «Повсеместный свет»:

На своде неба голубого,

Реки в волнистом серебре,

На трубке в желтом янтаре

И на штыке у часового —

Повсюду свет луны сияет!

Так повсеместен свет иной,

Который ярко позлащает

Железный жребий наш земной!

«Да, повсеместен свет добра и любви, – думал, быть может, узник. – Но вокруг меня лишь тьма, и силы ее рвутся поглотить меня, бросить в свои ужасные бездны. В чем же дело? Неужели в том, что само сердце мое темно, что пленился я любовью к самому себе, что нет во мне ни капли света, ни капли любви? Все, что вокруг меня, все эти „братья-каменщики“, Перетцы, клеветники – это я сам, мое отражение, мое сердце, исчадья меня самого… Я сам и один лишь я виновен…»

«Глинка невиновен». Говорят, это были последние слова, сказанные перед кончиной генералом Милорадовичем, смертельно раненным на Сенатской площади. Известно, во всяком случае, что в последние минуты своей жизни Михаил Андреевич просил передать Николаю I свою просьбу пощадить полковника Глинку.

Вскоре Федор Николаевич был вызван к императору. На допросе он прямо заявил:

– Ваше величество, перемены образа правления я никогда не желал, а только больше правды.

– Надеюсь, что до того доведу, – сухо ответил новый император.

В конце беседы государь подвел ее итог. Он помахал рукой над головой Федора Николаевича и сказал:

– Глинка, ты совершенно чист, но все-таки тебе надо окончательно очиститься.

После встречи с императором Глинка снова просит Следственный комитет дать ему «возможность ответствовать на вопрошания, доставить случай пред очами комиссии посмотреть в очи тех или тому, кто решился обвинять меня по злобе или заблуждению». В своей записке он пишет о том, что виною всему его прежняя борьба с злоупотреблениями, говорит о «подспудных доносителях» и «ловителях», о том, что все обвинение против него – результат клеветы и доносов. Ответа на записку не последовало. Федор Николаевич обращается к графу Бенкендорфу лично. Ответа опять не последовало. Но ведь граф Бенкендорф – масон! Об этом Глинка знал точно как «брат» его по масонству. Закон «ордена» – взаимная выручка. Почему же не выручают его «братья-каменщики»? Правда, когда он начал отходить от тайных обществ, он услышал краем уха, что некоторые из тех, кто почитал его и называл его «другом человечества», говорят теперь о нем как о «враге» (и даже «предателе»). Но он никогда не придавал этому значения. Мало ли что болтают… Но почему Перетц появился сразу после распада «Союза благоденствия», после выступления его против республики? Может быть, все это – чрезмерная подозрительность? «Да, но ведь я действительно не шел в ногу со всеми ими… – думал Глинка. – В чем же дело? Чего от меня хотят? И куда смотрит император? А может быть, ссылка – это лучшее для меня, во избежание еще более страшного? Во всяком случае, государь молчит».

Глинка пишет в это время одно из самых странных и загадочных своих стихотворений. Оно было названо «Ловители» и вскоре стараниями друзей-писателей появилось в «Московском телеграфе».

Глухая ночь была темна!

Теней и ужасов полна!

Не смела выглянуть луна!

Как гроб, молчала глубина!

У них в руках была страна!

Она во власть им отдана…

И вот, с арканом и ножом,

В краю мне, страннику, чужом,

Ползя изгибистым ужом,

Мне путь широкий залегли,

Меня, как птицу, стерегли…

Сердца их злобою тряслись,

Глаза отвагою зажглись,

Уж сети цепкие плелись…

Страна полна о мне хулы,

Куют при кликах кандалы

И ставят с яствами столы,

Чтоб пировать промеж собой

Мою погибель, мой убой…

Что за «сети цепкие», которыми «оплели страну», кому отдана она «во власть», что за сокрытая, невидимая сила правит людьми? Не начинает ли Глинка осознавать, что законы вездесущего «братства», к которому принадлежал и он сам, – законы кровавые, что ему уготована месть как отступнику, как человеку, посмевшему пойти своим собственным, независимым от них путем. Чью волю, чьи приказы исполняют «ловители», кто истинный их хозяин? Но если «страна у них в руках», значит – водораздел между «ловителями» и их жертвами не равнозначен водоразделу между властью и ее противниками, значит, «ловители» везде – сверху донизу, но, значит, и жертвы их тоже везде…