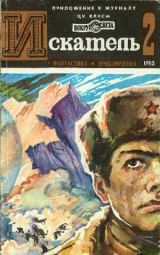

Текст книги "Искатель. 1982. Выпуск №2"

Автор книги: Владимир Михановский

Соавторы: Евгений Габрилович,Оксана Могила,Юрий Тихонов

Жанры:

Научная фантастика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

Искатель № 2 1982

СОДЕРЖАНИЕ

Евг. ГАБРИЛОВИЧ, Оксана МОГИЛА – Подснежники и эдельвейсы

Владимир МИХАНОВСКИЙ – Око вселенной

Юрий ТИХОНОВ – Случай на Прорве

№ 128

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

Евг. ГАБРИЛОВИЧ Оксана МОГИЛА

Подснежники и эдельвейсы

Повесть

По узкой, извилистой прибрежной дороге – справа теплое море, слева покрытые пышной зеленью горы – я ехал в кузове полуторки среди перебинтованных рук, ног. Когда машина тормозила, шлейф пыли окутывал нас, покрывал, словно пеплом, лицо, одежду. Но я боялся двинуться, чтобы не причинить боль раненым бойцам.

Только один, рыженький, щуплый, совсем юный солдатик, был вооружен. Он сидел, привалившись к борту, вытянув перед собою забинтованную ногу, и поводил автоматом по зеленым склонам. Он как-то особенно напрягался, когда мы пересекали устья ущелий, уходящих к дальним лысым горам и к покрытым вечными снегами далеким вершинам.

– Ты куда все целишься? – спросил я его. – Кабана подстрелить мечтаешь, что ли?

– Охраняю жизнь – твою, ихнюю, свою…

– От кого, дорогой, от них, что ли? – кивнул я на беженцев, которых то и дело обгонял грузовик.

По краю дороги двигались повозки с домашним скарбом, запряженные изголодавшимися коровами, ишаками. Малые дети сидели поверх тюков. Ребята постарше, женщины подталкивали на подъемах тележки.

– А вдруг фриц выскочит? – серьезно сказал солдатик.

– Откуда, дорогой? Мы от фронта уже километров шестьдесят отмахали.

– Оттуда и выскочит. – Он кивнул на горы. – Ребята бают: фриц на перевалы сел. А вниз катиться – не вверх ползти.

– Слушай, политрук, – поднял забинтованную голову другой раненый, – выходит, большую промашку наши командиры дали?

Автоматчик зло подхватил:

– До Рицы на ЗИСах катали, вот и решили, что выше дороги нет.

– А фрицам на што дорога? У них альпинистов навалом. Пушки и минометы на мулах, вьюками… Они по этим горам все равно, что по проспекту…

– Вы, товарищи бойцы, панику среди раненых не сейте, – сказал я строго.

– А я не сею, – отозвался рыженький, – я автоматом слежу. Вдруг фриц просочится. Может, хоть одного срезать успею.

– Робеешь… – заметил я.

– И робею… До фронта не дотопал – под «юнкерса» попал. Куда мне теперь на одной ноге скакать? В море, что ли? Там рыбе-камбале по-пластунски ползать сподручнее, не мне… Понимаешь, дуриком помирать неохота.

– А кому охота? – снова приподнял забинтованную голову его товарищ. И, помолчав некоторое время, спросил у меня: – А ты, товарищ политрук, откуда ножки свои целые везешь?

Я промолчал. Не объяснять же случайным попутчикам, что меня недавно… выгнали с передовой. Хотя в тот рассветный час трудно было определить, где передовая.

Ровно неделю назад я приехал в энский полк, чтобы написать в газету о подвиге сержанта Митрохина, уничтожившего со своим расчетом четыре танка противника. Думал пробыть в части полдня, не больше. Но… вот и Митрохина уже нет, и всего расчета, и орудия. Мы потеряли связь с соседом справа и с соседом слева. Нас зажали в клещи, которые вот-вот могли сомкнуться за спиной. Но приказа об отходе не было. Полк дрался, истекал кровью, таял, но держался за вершинку, обозначенную на карте как высота 1317. Полк вел бой, как говорилось в сводках, «на Туапсинском направлении». И я собрался разделить его судьбу до конца.

Солнце поднималось в утренней полумгле. В это время педанты-фрицы не стреляли даже из винтовок. Пили кофий. Я посмотрел на часы: 5.10. Еще двадцать минут тишины, а потом снова начнется… В этот момент по цепочке передали:

– Политрука к командиру полна!

Чернявый и, несмотря на голодуху и непрерывные изматывающие бои, круглолицый майор сидел на камне, разглядывал планшетку с картой. Пригласил жестом присесть рядом. Переложил планшетку мне на колени, ткнул пальцем в извилистую ниточку дороги, над которой красными скобочками были обозначены наши позиции.

– Запомни этот квадрат и эту высоту. Вот здесь мы сегодня… ляжем. – Потом положил поверх планшетки стопку треугольничков. – Это письма родным. Отправишь. А это донесение в штаб дивизии. В случае встречи с противником – уничтожить. Если фрицы до полудня перехватят вот эту высотку, не прорвешься. Отправляйся немедленно.

– Я останусь с вами.

– Приказываю покинуть расположение части!

Я не двинулся с места. Тогда майор вскочил и, нервно сдергивая ремешок с кобуры пистолета, заорал:

– Вста-ать!

Он размахивал дулом перед моим носом:

– У меня пуля считанная! Сва-аю влеплю! Напра-аво! Марш из части!

Ошарашенный, униженный, я подчинился приказу. Но тут же услышал тяжелое топанье:

– Притормози, политрук…

В руке у майора все еще была его «пушка», в глазах еще не застыл сумасшедший блеск. Но голос был глухой, словно осипший после истерического крика:

– Не серчай, политрук… Не гоже так прощаться… ну, руку…

Я пожал запястье правой руки.

– Понимаю, трудно уходить, когда… И мне каждый штык сегодня дорог, – продолжал майор. – Но ты боец аховый, больше карандашом мастер работать… Ты уж напиши по-честному, как ребята мои дрались. – И вновь перешел на официальный тон: – Устно в штабе добавишь: полк продержится до вечера… если кто останется. Ну а теперь прощай. Там в лощинке кобыла. Седлай, включай скорость.

…И вот, уже давно сдав документы, «лошадиную силу», трясусь я в полуторке, набитой ранеными, по прибрежной дороге: справа море, слева зеленые горы. Бойцы молчат, видимо, обиженные, что я не пожелал им отвечать, а может быть, просто боль и усталость сморили.

Мы въехали в курортный город. Замелькали таблички с названиями знакомых с довоенных времен домов отдыха и санаториев, фанерные стрелы с какими-то военными обозначениями. Наконец грузовик остановился у приморского дома отдыха, превращенного в один из бесчисленных госпиталей. Из кабины вылез водитель:

– Пришли-приехали, товарищ политрук!

Я соскочил на асфальт, кое-как отряхнул пыль и пошагал; размышляя о том, на каких перекладных мне двигаться дальше, в редакцию.

В ту осень цветы цвели буйно, как никогда. Неухоженные, казалось, никому не нужные, они разрослись, пошли в атаку на каждый свободный клочок земли, словно хотели скрыть. от человеческих глаз раны, нанесенные бомбежками, стереть с лица земли саму память о войне. Огромный куст хризантем спрятал в своей зелени поверженные наземь перекрытия еще недавно уютного, бело-голубого домика. Мой взгляд скользнул дальше и остановился на плакате: матрос, сжимающий в руке винтовку, а внизу надпись: «Отстоим Кавказ!» Фигура плакатного матроса, десятки раз повторенного на скособоченном заборе, то и дело заслонялась силуэтами людей, идущих по узкой улице южного города. Как были они непохожи в своих новеньких, необношенных гимнастерках на обожженных, измученных, тех, кого я оставил на высоте 1317…

Я повернул за угол и оказался на набережной. Она была пуста, лишь на парапете сидела тоненькая девушка с длинными косами в темной, вдовьей одежде. Разложив на коленях аккуратный платочек, вышитый цветочками, девушка жевала лаваш с сыром, время от времени растирала кулачком слезы. Скорее не она даже, а этот лаваш поразил поначалу мое воображение – настоящий домашний хлеб, который пекут только у нас, в Армении. Я не пробовал его с июня сорок первого.

Девушка, почти девочка, подняла лицо, окинула испуганным взглядом мою серую физиономию, запыленную гимнастерку с черным от копоти подворотничком, галифе – одно колено заштопано на живую нитку, стоптанные сапоги, и вдруг оторвала от лепешки лаваша кусок, протянула мне. Не в силах отказаться, я впился в лаваш зубами. Она наблюдала, как я жую, горестным, взрослым, материнским взглядом. Но стоило мне наклониться, спросить, что она тут делает одна, как девочка сразу замкнулась, отвернула от меня прозрачное личико. Я взял ее за руку.

– От своих отстала, да?

Она сердито выдернула руку, быстренько завязала узелок, отодвинулась.

– Тебе помочь? Чем? – настойчиво продолжал я. – Хочешь, в эшелон попытаюсь устроить, до самого Еревана?

Не отвечая, она бочком, бочком тихонько отходила от меня, потом побежала.

Девушка совсем было затерялась среди людей, безмолвно стоявших у черной граммофонной трубы радиоточки. Люди слушали сводку с фронта: «В течение 15 октября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее Нальчика. На других фронтах никаких изменений не произошло…»

Я слушал, думая о «своем» полке, который дрался там, северо-восточнее Туапсе, и, не знаю почему, следил за тоненькой фигуркой девушки, которая, робко постояв у ворот какого-то дома, вдруг решилась, шагнула во двор.

«…в заводской части Сталинграда, – продолжал диктор, – немцы силою до полка пехоты несколько раз атаковали наши позиции. Все атаки противника отбиты…»

Эх, как неладно получилось с этой девочкой: чего она испугалась, почему убежала? Я ведь ото всей души, а она… Из-за забора, куда она скрылась, раздался громкий, многоголосый хохот. А вдруг ее кто там обижает? И я пошел вслед за нею.

По всему, это был школьный двор. Самодельный, скрученный из тряпок мяч плюхнулся рядом со мной. Я машинально отфутболил его и охнул, схватившись за ушибленную ногу. Кирпич они в тряпку завернули, что ли? Мяч подхватил кто-то из стриженых новобранцев и самозабвенно погнал его, едва не натыкаясь на товарищей, блаженно дремавших на солнышке.

Не обращая ни на кого внимания, солдат-армянин, годившийся всем этим вчерашним школьникам в отцы, что-то строгал из куска дерева.

– Здравствуйте, – сказал я ему и смутился, когда этот пожилой человек отложил работу и вскочил, пытаясь встать по стойке «смирно». – Да вы сидите, сидите… Издалека, земляк?

– Все мы тут земляки, – пожилой солдат вновь уселся, – видишь, форму дали, чтобы все одинаковые были… Сижу и думаю: зачем мы сыновей растили?

– Ты ж говорил, что у тебя дочка, – вмешался лежавший рядом сухощавый, остроносый солдат.

Ничего не ответив, пожилой солдат снова углубился в работу.

– Что режешь, отец? – полюбопытствовал я.

– Ложку.

– Зачем?

– Чем кашу есть будешь?

– Вам же дадут.

– Дадут… – проворчал солдат. – Винтовку мне дадут, а ложка у человека своя должна быть, как и голова. – Он полюбовался своим изделием. – Бери, командир, на память.

– Спасибо, отец, сюда девушка только что забежала, не видел?

– Это Ануш… Бедная девочка… Глупый Левон… Это ее брат. Последний мужчина в семье. Девочка за ним едет. От самого Ахтала едет. За братом едет. А он стыдится, гонит ее…

– И правда, еще б мамку привез – портки стирать, – встрял в разговор остроносый солдат.

– Ты, Федулов, глупый человек. Недобрый человек.

– А ты больно добрый, Ашот. Добреньким на войне делать нечего!

Много ты знаешь про войну…

В воротах появился приземистый старшина с большим кульком из газеты в руках:

– Ка-анчай перекур! Третий взвод ко мне, построения не нада-а…

Нехотя, еще пиная тряпичный мяч, подтягивались к нему молодые бойцы.

Тут я увидел Ануш. Она шла, словно привязанная, за долговязым худым пареньком, который то и дело бросал ей через плечо какие-то резкие слова.

Плотное людское кольцо окружило старшину.

– Внимание, товарищи бойцы, – заорал он и вытащил из кулька пластмассовый патрончик. – Всем смотреть сюда!

Парни оживились:

– Гляди, какая-то хреновина…

– В винтовку, точно, не влезет…

– Дай, старшина, мне парочку, не жмись…

Старшина был обескуражен весельем, не соответствующим серьезности момента.

– Разговорчики, а то всех поставлю по стойке «смирно»! – ткнул ближайшего к нему бойца этим патрончиком в живот. – Товарищи красноармейцы, внимание! Сейчас вам будут розданы медальоны для ношения на шее. Для этого к каждому медальону приделан мотузок. С этого момента он должен быть постоянно на вас и днем и ночью. Даже когда нагишом пойдете в баню, не снимать. В медальон каждый должен вложить от такой шматок бумаги с личным номером. Дополнительно можете поместить туда адрес родных,

– Зачем адрес? – недоуменно спросила Ануш брата.

– Затем! – отрезал Федулов. – Чтобы ясно было, куда похоронку слать.

– Какую похоронку? – еле слышно спросила Ануш.

– Бумажную, по установленной форме: «Ваш брат Левка, дорогая девушка, пал смертью храбрых».

– Федулов! – грозно зашипел Ашот. Но Ануш уже никого не слушала. С криком вцепилась в худые плечи брата, прижалась к его спине.

– Разговорчики! – прикрикнул было старшина и растерянно остановился перед пылающим от стыда Левоном:

– Чего она? Говорит чего?

– Два брата, говорит, под Москвой пропали, – тихо перевел Ашот, – Левон последний… Говорит, что за нами в горы пойдет…

– Смирна! – прикрикнул на девушку старшина, но она даже головы не подняла. – Да с твоим братом, может, и ничего не случится! – Старшина в поисках поддержки пошарил взглядом вокруг, увидел меня. – Его вот спроси. Человек, видать, с самого фронта пришел. Живой!

Ануш продолжала плакать. И тогда мне в голову пришла странная мысль. Я взял в ладони ее лицо, повернул к себе:

– Слушай, ты стихи такие знаешь? – И произнес по-армянски четверостишие, включенное в школьную хрестоматию. – Учила в школе? Так это я написал.

Девушка смотрела на меня с недоумением, не веря. Тогда я вытащил из полевой сумки журнал, где были напечатаны мои стихи и фотографии.

– Вот видишь, стихи Арама Петросяна. А это я. Похож?

Она отрицательно замотала головой. И правда, в запыленном политруке трудно было признать того пижона при галстучке.

– В штатском, оттого и непохож, – поддержал меня Ашот. – Ты слушай его, Ануш, это – уважаемый человек.

– Факт, Пушкин, – съехидничал Федулов.

– Так вот, говорю тебе точно, вернется брат. Вернется, – продолжал я, почему-то очень веря в свои слова.

В это время по двору разнеслась команда:

– В колонну по четыре, повзводно…

И вот недружно затопали сапоги. Кто-то запел строевую песню, бойцы подхватили припев.

– Вы с ними? – с надеждой спросила меня Ануш.

Я промолчал. И тогда она бросилась за колонной, за братом. А я смотрел вслед, понимая, что помочь ничем не могу.

2Лишь через два месяца я вновь очутился в этом городе. Командировки носили нас, газетчиков, по всей огромной дуге Закавказского фронта, левый фланг которого обозначал скелет железнодорожного вагона над цементными заводами Новороссийска, а правый терялся в веренице постов где-то в калмыцких степях, промороженных, продуваемых насквозь метелями. Трудно на таком фронте дважды очутиться в одном и том же месте, но вот случилось.

Я подошел к симпатичной регулировщице, ловко управлявшей движением транспорта. Показал документы, спросил несколько витиевато:

– Я бы просил дать азимут до штаба.

Девица хмыкнула, сделала четкий поворот направо и указала взглядом, чтобы неосторожным движением руки не внести путаницу в движение грузовиков и подвод:

– Шагайте, товарищ старший лейтенант, до той развалюхи, потом поворот на девяносто в проулочек, там сразу и разберетесь.

«Той развалюхой» был уже знакомый мне домик, разбитый бомбой. Куст хризантем перед ним поник, пожух под первыми декабрьскими заморозками, безжалостно открыв взору приспособленную для жилья землянку. Из трубы валил дым.

Я прошел еще немного до школьного двора, где последний раз видел ту девушку, Ануш, ее брата Левона, пожилого Ашота, этого язву Федулова. Где они сейчас? Шивы ли вообще? Месяц в военное время – срок огромный. Может жизнь подарить. Может отнять…

Заглянул в знакомые ворота. Школа стала госпиталем. По двору прохаживались выздоравливающие, бегали сестрички в белых халатах. Вот, сгибаясь под тяжестью тюков с. бельем, мимо меня прошла тоненькая девушка. Остановилась передохнуть. И я узнал Ануш. Мы бросились друг к другу, словно давно ждали этой встречи.

– Вы с фронта? – Она увидела мою новую шинель, начищенные сапоги и сникла… – Нет, вы не оттуда…

– А ты что здесь делаешь? Почему не уехала домой?

– Левона жду. Он вернется, станет меня искать, а я тут, в госпитале.

– А ты знаешь, где сейчас брат?

– Там, – кивнула она в сторону гор, – на фронте. Ведь правда, его не могут убить? Его могут только ранить. Тогда сюда привезут. А здесь я. Лечить его буду…

– Слушай, Ануш, я сейчас спешу, но через час вернусь. Через час на этом месте, хорошо?..

Штаб я нашел быстро: по проводам, подвешенным прямо на ветки деревьев, по нескольким потрепанным «эмкам», по коновязи, возле которой понуро жевали овес оседланные кони, по обилию командиров, снующих туда-сюда в распахнутые двери. Я тоже вошел.

Внутри штаб имел вид обжитой. Словно в довоенные времена на стенах в деревянных рамках развешаны разные памятки, боевые листки и – примета времени – портреты великих русских полководцев, начиная от Александра Невского. По коридорам расставлены стулья и кресла.

На дверях даже таблички под стеклом, напечатанные в типографии. Я толкнул ручку двери с табличкой «Начальник политотдела полковник…». Дверь неожиданно легко распахнулась.

– Разрешите войти?

– Погоди момент, – буркнул полковник кому-то в трубку. – Уже вошли, – ответил мне.

– Вот документы.

– А, газета! Пе-тро-сян? Читал вас; читал. Присаживайтесь, а я в момент закончу… – И в телефон: – Так вот, объясни им, пусть вяжут из чего угодно – из овечьей, ишачьей, собачьей шерсти, пусть, в конце концов, кофты распустят на нитки и вяжут. Объясни им по-человечески, почему надо быстро и много. Что? Варежки трехпалые, носки, ну, эти еще… намордники… А как их еще назовешь, наличники, что ли?

Я старался не смотреть слишком, пристально на лицо полковника, потому что оно представляло довольно грустное зрелище: щеки, нос лоснились от густого слоя вазелина, под которым чернели следы то ли ожогов, то ли обморожения. Разглядывал кабинетик: этажерка, стол и продавленный диван. Над диваном большая карта Кавказа, утыканная флажками с циферками и буквами на них.

– …ничего, поймут… Три щелки – одна для рта, две для глаз! – Полковник продолжал кричать в трубку: – Сколько штук? Сколько рук хватит. Все! – И повернулся ко мне: – Теперь слушаю вас.

Я кратко изложил суть редакционного задания.

– Ну, это мы вам быстро организуем, – оживился полковник. – Последние данные узнаете в оперативном отделе. Вот политдонесения последней недели. Общая ситуация… – Он поднялся из-за стола, подошел к дивану, оперся коленом о сиденье, провел ладонью по Главному Кавказскому хребту. – Вот общая ситуация. Держимся. С наклоном в сторону моря. Держим южный фланг советско-германского фронта, тылы Новороссийска и Туапсе. Сталинграду помогаем. Боевые эпизоды здесь, – он снова похлопал по папке с политдонесениями.

– Я их изучу, но, с вашего разрешения, на обратном пути. Сначала на перевал надо сходить.

– Вы представляете, что значит «сходить»?

– В общих чертах.

– Вы принимаете здравые советы? – Полковник подошел к окну. – Пройдите двести метров. За углом – госпиталь. Там о таких конкретных случаях узнаете, что… ни в какой газете не напишете.

– И этим советом воспользуюсь… на обратном пути.

Полковник понял, что отговаривать бесполезно:

– На какой срок вы рассчитываете?

– За меня редактор рассчитал. Должен в неделю уложиться.

– Гм… я тоже думал в неделю уложиться. Буран заставил подзадержаться. Вот, на лице, так сказать, отметка о продлении командировки. Коли вы так упрямы, можете пройти по моим следам. Комполка там крепкий, – майор Орлов. Я ему записку черкну… Вы намерены идти в этой шинельке на рыбьем меху и в пилоточке?

– Что вы, у меня в вещмешке ушанка, свитер, теплые носки.

– Богато… – Полковник быстро набросал на блокнотных листках две записки. – Эту передадите Орлову. А эту – интенданту. Берите все, что даст, и даже больше. Экипируйтесь. Там вас найдет инструктор политотдела. Сведет в конно-ишачную роту. Она сегодня со снаряжением идет к Орлову…

Через час с небольшим я снова шел мимо госпитального двора. Ануш стояла у ворот в накинутом на плечи платке. Холодный ветер с моря пронизывал насквозь. Она не узнала меня в новой зимней одежде. Я сам окликнул ее, и озябшее личико Ануш засветилось радостью.

– Какой вы! – восхитилась она новой одеждой, потрогала рукав полушубка.

– Красивый? – усмехнулся я. – Красивый, – ответила она серьезно. Инструктор политотдела деликатно отвернулся.

– Ухожу, Ануш.

– Возьмите, это лаваш, сама испекла. Вы же любите. А это Левону, – она протянула узелок, завязанный в знакомый мне платочек.

Инструктор политотдела кашлянул: пора, мол.

– Ну, прощай, Ануш, будь умницей, – протянул я ей руку.

Но девушка рванулась ко мне, прижалась щекой к полушубку:

– Теперь я и за вас бояться буду. Вы только скорее возвращайтесь, ладно? А Левону скажите – я жду. Я даже на санинструктора выучилась.

Я шагал по улице и думал о милой, наивной девочке, которая считает, что в этом военном аду я обязательно должен встретить ее брата. Узелок нелепо болтался в моей руке, и я сунул его в рюкзак. Перед поворотом, у домика-развалюхи, я обернулся: тоненькая фигурка все еще неподвижно стояла на ветру.