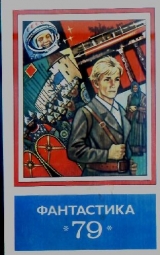

Текст книги "Фантастика 1979"

Автор книги: Василий Шукшин

Соавторы: Александр Казанцев,Евгений Гуляковский,Ольга Ларионова,Владимир Савченко,Владимир Щербаков,Михаил Грешнов,Андрей Дмитрук,Сергей Смирнов,Юрий Медведев,Александр Осипов

Жанр:

Научная фантастика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ

СЕКРЕТЫ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ

Одним из сокровищ геометрии назвал великий Кеплер золотое сечение. Смысл этого замечательного отношения величин, этой пропорции, «вписанной» в сотни архитектурных ансамблей древности, удивительно прост. Стоит только разделить любой отрезок на две части, чтобы длина его относилась к большей части так, как сама большая часть относится к меньшей, цель окажется достигнутой. Обе части при этом пропорциональны двум числам: 1 и 1,618.

Еще в 1509 году венецианец Лука Пачиоли опубликовал книгу «Божественная пропорция». Его друг Леонардо да Винчи предпочитал пользоваться другим названием. Оно осталось до сих пор: золотое сечение…

Каждое столетие приносило новые и новые подтверждения универсальности геометрического секрета древних. Парфенон и статуи Фидия, греческие вазы, этрусская керамика, древние египетские храмы, оружие и утварь, найденные в гробнице Тутанхамона, да и сами египетские пирамиды – все это результат практического применения зодчими и художниками, безвестными мастерами минувших времен простого и удивительного отношения – золотой пропорции.

Дюрер подметил ее в соразмерности человеческого тела.

С ней хорошо знаком был скрипичный мастер Страдивариус (не этим ли объясняются некоторые качества созданных им инструментов?).

Объяснения магических на первый взгляд свойств золотого сечения, которое как бы олицетворяет собой самые совершенные, самые гармонические формы искусства, длительное время базировались на «объединении совершенного разума и абсолютной красоты», «божественном единстве и святом триединстве» и т. д. И только в прошлом столетии были сделаны первые попытки научного исследования этой геометрической загадки.

Известно, что золотое сечение вызывает впечатление красоты, приятности, согласованности, соразмерности, гармоничности, привлекательности. Психологи нашли вскоре, что оно создает также ощущение полноты, законченности, спокойствия, уравновешенности.

В конце прошлого века немецкий психолог Фехнер впервые пытался количественно оценить психофизиологическую реакцию на золотое сечение. Он предъявлял 10 различных прямоугольников с отношениями сторон от 1 до 2,5 и просил каждого из 592 человек (испытуемых) «выбрать те, которые наиболее их удовлетворяют». Максимальное число людей предпочло прямоугольники с отношением сторон, близким или равным 1,62. Распределение оценок было близко к статистической кривой Гаусса. Различия между реакциями мужчин и женщин были незначительными.

Менее известна другая работа Фехнера, посвященная изучению отношения сторон картин художников в крупнейших музеях Европы. Ученый нашел, что художники зачастую предпочитают не прославленную пропорцию, а другие отношения величин. Это кажется непонятным, потому что именно люди искусства обладают и большей чувствительностью, и большей восприимчивостью. Факт остался без объяснения.

У каждого, кто познакомился с историей золотого сечения, возникает естественный вопрос: почему жрецы Древнего Египта, архитекторы, скульпторы античной Греции, времен Возрождения и наши современники предпочитают именно это отношение?

Люди античного мира – драматурги Аристофан и Софокл, поэт Виргилий, скульптор Фидий и другие – создали произведения, которые по силе воздействия и красоте не уступают лучшим произведениям нашего времени. Это доказывает, что способности человеческого мозга не изменились за тысячи лет. Не в особенностях ли мозга следует искать разгадку «знаменитого сечения»?

Не менее интересен и другой вопрос: почему художники в ряде случаев сознательно избегают его?

Алгоритмы мозгаЕсли вы не ожидаете найти нечто неожиданное, то вы его не найдете, потому что это будет для вас непосильно.

Гераклит

Человек может поступать целесообразно, может обучаться только при закреплении в его мозгу определенных алгоритмов, правил.

Возникает задача: как обнаружить сами эти алгоритмы?

Мозг представляет собою самонастраивающуюся логическую систему, которая формулирует цели и намечает пути их достижения, оптимизируя структуру связей нейронных сетей. Нейроны взаимодействуют с помощью электрических сигналов. Оптимизированные конфигурации нейронных сетей представляют собой колебательные электрические цепи.

Разным состояниям мозга соответствуют колебания с разными частотами. В каждой системе управления можно выделить основные, самые общие принципы действия. Их число обычно невелико. Мозг не исключение. Основным состояниям мозга соответствуют определенные структуры его нейронных цепей со своими собственными частотами электрических колебаний.

Электрические колебания в мозгу животных открыл в 1875 году английский врач Р. Кэтон, а в мозгу человека в 1925–1929 годах – немецкий психиатр Г. Бергер. В течение последнего столетия опубликовано около 10 тысяч статей и множество монографий, посвященных исследованию электрической активности мозга. Эксперименты физиологов показали, что в зрелом мозгу здорового человека при различных его состояниях преобладают определенные частотные диапазоны электрических колебаний.

Наиболее точные измерения крайних, граничных частот этих диапазонов были выполнены советским ученым П. Гуляевым. У каждой из «мозговых волн», обозначаемой греческой буквой, свой диапазон частот, то есть каждому состоянию соответствуют «свои» волны. Было обнаружено, что с повышением частоты активация мозга увеличивается. Все это стало ясно при изучении электроэнцефалограмм.

У ребенка тэта-волна вырабатывается уже в пятилетнем возрасте, раньше остальных типов волн. У взрослых эту волну в лабораториях можно возбудить разными способами.

Английский физиолог Г. Уолтер нашел эффективный и гуманный метод. Он испытывал молодого француза-стажера, которому обаятельная девушка слегка поглаживала волосы.

Когда по условному знаку девушка переставала касаться ладонью головы юноши, у того сразу возникал четкий тэтаритм.

Волна альфа – наиболее частый наш спутник. Участки мозга не могут работать непрерывно, и хотя бы короткие состояния покоя просто необходимы. Есть основания полагать, что отдых и соответствующий ему альфа-ритм мозга – это не отрешение от действительности, а скорее готовность к действию. При доминировании волн тэта или альфа мозг находится в состояниях, наиболее важных для выживания.

Исследования физиологов показали, что амплитуды и частоты электрических колебаний мозга почти непрерывно меняются в процессе жизнедеятельности. При этом подметить количественные закономерности трудно. На помощь приходят вычислительные машины.

Советский исследователь А. Клочков получил таким образом графики активности мозга как функции от частоты; на них просматривались четкие максимумы, всплески. Ю. Дубикайтес экспериментально установил, что мозг в чем-то подобен электрической цепи из активного сопротивления, соединенного параллельно с конденсатором. Но мозг еще генерирует электрические колебания, значит, он аналогичен электронному генератору типа сопротивление – емкость. Такие генераторы хорошо известны радиоинженерам. Частота колебаний генератора равна средней геометрической частоте собственных частот двух цепочек сопротивление – емкость (для генерации нужны, как минимум, две цепочки). Такие две цепочки и могут служить моделью для изучения электрической активности мозга: каждая цепочка определяет одну из крайних, граничных частот диапазона данной волны мозга.

Спектрограммы Клочкова экспериментально подтвердили, что пики спектральной мощности, всплески чаще всего появляются именно на таких частотах. Например, в состоянии покоя у большинства людей наблюдается четкий максимум на частоте десять герц. А ведь десять герц – это как раз и есть среднее геометрическое крайних частот альфа-волн – восемь и тринадцать герц, то есть десять примерно равно корню квадратному из произведения чисел восемь и тринадцать.

Средняя геометрическая частота делит диапазон частот любой волны мозга на высокочастотную и относительную низкочастотную области (полосы).

Отношение этих полос друг к другу есть постоянная величина (инвариант) для данной волны; оно зависит только от соотношения крайних частот этой волны.

Человек поднялся над животным миром благодаря осмысленному труду, умственной работе. При этом состоянии мозга доминирует бета-волна, которую поэтому нужно считать главной составной частью единой системы всех электрических волн мозга. Средняя геометрическая частота для нее составляет 22,13 герца, а две полосы равны 8,13 герца и 12,87 герца. Общий же диапазон, то есть разность крайних частот, составляет 21 герц.

И отношения этих величин друг к другу приводят нас к удивительному результату – к золотому сечению: 21 12,87 12,37 = 8,13 1,618.

Информационный резонанс и золотое сечениеСтрадает душа, если равных себе не находит.

Хафиз

В физике резонансом называют увеличение амплитуды колебаний объекта, когда его собственная частота колебаний совпадает с частотой внешнего воздействия.

Существуют более общие и сложные виды резонанса. Так, взаимопонимание можно рассматривать как проявление информационного резонанса, при котором большая часть элементов сообщения, передаваемого одним человеком, уже содержится в памяти другого, которому адресовано сообщение.

Человек понимает собеседника, если оба говорят на том языке, которым владеют. Специалисты понимают друг друга, только если у них одинаковый уровень подготовки. Такой подход можно представить формулой: «взаимопонимание возможно при близких уровнях развития».

…Как воспринять информацию или, скажем, оценить форму рассматриваемого предмета? Человек напрягает при этом внимание, то есть выполняет умственную работу, и в его мозгу преобладает волна бета. Если форма воспринимаемого предмета «содержит» золотое сечение, то мозг оказывается при этом «настроенным» на него. Ведь золотое сечение не что иное, как отношение полос частот при бета-ритме. Вот оно, проявление информационного резонанса!

Волны мозга развиваются постепенно, по мере созревания мозга. Взрослые люди явно предпочитают золотое сечение.

Повторение опыта Фехнера с детьми восьми лет показало, что они не отдают предпочтения какой-либо определенной форме прямоугольника: в их мозгу еще не выработался информационный резонанс, не усвоены традиции среды.

Описанное выше математическое объяснение тайны золотого сечения требует дополнительного анализа. Появление пиков активности электрических колебаний мозга на средних геометрических частотах всех других волн есть не что иное, как резонанс на этих частотах. Почему же состояния мозга, при которых доминируют другие волны, не сопровождаются чувством приятного?

Для ответа на этот нелегкий вопрос необходимо исследовать алгоритмы всех остальных волн и затем сравнить их с алгоритмом волны бета, то есть, иными словами, с алгоритмом золотого сечения.

Существуют ли неизвестные волны мозга?Природа не использует избыточных сущностей.

Оккам

Каждая часть любой системы обладает некоторыми свойствами ее главной части и также обязательно имеет и индивидуальные отличия от всех остальных частей. Это справедливо и для системы алгоритмов мозга. Инвариант главной волны бета равен 1,618. Инварианты других известных волн можно вычислить из значений их граничных частот и из системного обобщения уравнений золотого сечения.

Отсюда для волн дельта, бета, альфа, гамма находим их инварианты: 1,221, 1,324, 1,272, 1,272. Алгоритмы волн альфа и гамма оказались одинаковыми, как свидетельствуют эксперименты. Важно, что обобщенный подход помогает теоретически открыть новые волны электрической активности «на кончике пера». Математическое исследование всех известных волн приводит к системе алгоритмов, которая подсказывает, что должны существовать еще не обнаруженные экспериментально волны ро и сигма с инвариантами 1,465 и 1,380.

Системный количественный анализ волн электрической активности мозга открывает интересные закономерности.

Оказывается, что уравнения алгоритмов всех волн, кроме волны бета, содержат нулевые слагаемые (не входящие в окончательные уравнения алгоритмов), которым соответствуют скрытые операции умножения. Трудно пока сказать, какой конкретный механизм мозга соответствует им при мыслительной деятельности. Однако выполнение дополнительных операций, соответствующих этим слагаемым, требует и соответствующих умственных усилий. Ясно, что лишние усилия при выполнении любой работы не могут вызвать радости.

Вот почему волна бета занимает особое место в системе волн мозга. Ей соответствует наиболее «краткий» алгоритм активности. И потому она чаще всего связана с успешной деятельностью, с приятным чувством, даже с радостью. И в этом секрет золотого сечения, ведь оно описывается той же закономерностью, что я волна бета.

Мне довелось участвовать в 20-е годы в ликвидации неграмотности. До сих пор отчетливо помню, какая искренняя радость светилась в глазах людей, впервые постигших грамоту, когда они писали: «Мы не рабы».

При успешном решении жизненных, учебных, производственных, научных задач всегда появляется мажорное настроение еще и потому, что успех как раз и основан на исключении лишних действий, мешающих работе.

Любое живое существо избегает неприятного, это главный мотив поведения живого организма. Инварианты волн тэта и бета основные, остальные инварианты только производные от них. И это указывает на то, что волны этих типов связаны с наиболее важными параметрами мозга как адаптивной, самонастраивающейся системы.

Волна бета возникает в состояния восприятия золотого сечения при успешном выполнении умственной работы, волна тэта – при появлении неприятности. Приятное и неприятное противоположны: это не только состояния, но и процессы.

Инварианты этих волн, как говорят математики, дуальны и представляют противоположные мотивации, или основные антагонистические эмоции.

Чем больше активация мозга, тем выше частота волн.

Наиболее высокочастотная волна сигма (еще не обнаруженная!) должна преобладать при творческом состоянии мозга.

В процессе творчества мозг использует все свои возможности, все свои алгоритмы.

Можно предположить, что инвариант этой волны должен быть равен поэтому среднему геометрическому значению инвариантов всех шести алгоритмов мозга. И точные вычисления дают именно этот ответ!

Но пора вернуться к загадке давних опытов Фехнера.

В 1898 году он установил, что отношения сторон картин, собранных в европейских музеях за 400 лет, не соответствуют золотому сечению. Мы обнаружили, что в работе Фехнера средние отношения сторон 1477 жанровых картин равны не произвольным числам, а инвариантам волн дельта, тэта, альфа и сигма. И равенства эти (каким бы удивительным ни казалось совпадение) выполняются с погрешностью менее одного процента.

На картинах с другими сюжетами отношения сторон были равны в ряде групп этим же инвариантам и также с малыми погрешностями. Особенно интересны высокая точность совпадения отношения сторон картин и инвариантов мозга и тот факт, что художники выбирали и отношение, равное инварианту волны сигма. Эта волна и ее инвариант подсказаны теоретически системой алгоритмов мозга. Практически этот инвариант, оказывается, уже применялся интуитивно выдающимися художниками в течение четырех веков.

Совпадение отношений сторон картин с инвариантами волн мозга не только подтверждает точность интуиции художников, но и служит еще одним веским доказательством существования системы инвариантов волн мозга, в частности волны сигма.

В процессе творчества художник стремится выразить определенное настроение (и сам переживает его), например, состояние покоя, умиротворенности или конфликта, тревоги.

Естественно, что при этом он реализует в своей работе инварианты волн альфа и тэта.

Когда художник полностью захвачен процессом творчества, вдохновением, он использует до предела все свои возможности; в его мозгу преобладает волна сигма, что и подтверждается статистикой Фехнера.

Системный количественный анализ раскрыл загадку восприятия золотого сечения, поставил на очередь экспериментальное обнаружение волн тэта и сигма и выдвинул новые задачи, ведущие к дальнейшим обобщениям. Уместно вспомнить, что Д. И. Менделеев, расположив химические элементы по их атомным весам, обнаружил периодический закон, который стал крупным научным достижением и орудием для физических и химических исследований.

Из аналогии следует, что важно найти закономерность распределения реальных волн мозга на оси частот.

Здесь возникают новые вопросы и проблемы. Почему каждая волна мозга со своими конкретными математическими свойствами находится в определенном месте частотной очереди? Почему природа позаботилась, чтобы волны альфа и гамма, имеющие одинаковые алгоритмы, были расположены на оси частот по обеим сторонам диапазона волны бета?

Существуют ли другие типы золотых сечений или известное золотое сечение единственное? Какую информацию несут волны электрической активности?

Каков еще неизвестный общий принцип самонастройки мозга? Как он определяет строгую упорядоченность частотного распределения его волн?

Почему инварианты мозга человека «содержатся» в формах живых организмов, живших 600 миллионов лет назад?

Ответы на эти вопросы даст научный поиск, исследования.

Природа полна тайн и загадок, раскрытие которых увлекательнее, чем приключения Мегрэ, Эркюля Пуаро и Шерлока Холмса. И тайна «мозговых волн» – одна из них.

К раскрытию этих тайн я и призываю молодое поколение неугомонных исследователей.

Записал ВАЛЕРИЙ РОДИКОВ

БИБЛИОГРАФИЯ

А. ОСИПОВ

СОВЕТСКАЯ ФАНТАСТИКА *

(Опыт библиографии 1975–1977 гг.)

Абрамов С. Время его учеников. Повесть. – «Искатель», 1977, Л1» 1, с. 34–87.

Агеев Л. Анюта. Рассказ. – В кн.: Кольцо обратного времени.

Сборник. Л., Лениздат, 1977, с. 610–627.

Алексеев О. Ратные луга. Повесть. – В кн.: Фантастика-77. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 8–53.

Аматуни П. Требуется король. Повесть. – «Дон», 1976, № 7.

Амнуэль П. Далекая песня Арктура. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1977, № 2.

Арканов А. Кафе «Аттракцион». Рассказ. – «Юность», 1977, N» 4, с. 123–131.

Ахметов С, Янтер А. Малек и Корсар. Рассказ. – «Сибирь», 1977, № 3, с. 87–91; Малек и «Эрика». Рассказ. – «Московский комсомолец». 1977, 18 января.

Бабенко В. Бег. Рассказ. – В кн.: Фантастика-75 – 76. Сборник.

М, «Молодая гвардия», 1976, с. 147–152; Проклятый и благословенный.

Рассказ, – «Искатель», 1976, № 4, с. 130–160; Феномен всадников.

Рассказ. – «Искатель», 1977, № 3, с. 21–34.

Балабуха А. Коктейль Декстера. Рассказ. – «Искатель», 1976, № 3, с. 80–87; Отзовись! Рассказ. – В кн.: Собеседник. Сборник.

Вып.' 3. Новосибирск, 1977, с. 150–154; Победитель. Рассказ. – «Искатель», 1977, № 3, с. 14–21; Пограничник. Рассказ. – В кн.: Кольцо обратного времени. Сборник. Л., Лениздат. 1977, с. 599–609; Попутчики. Рассказ. – «Социалистическая индустрия», 1976, № 74; Предтечи. Рассказ. – В кн.: Собеседник. Сборник. Вып. 3. Новосибирск, 1977, с. 144–150; Равновесие. Рассказ. – В кн.: Незримый мост. Сборник.

Л., «Детская литература», 1976, с. 143–150; Усть-уртское диво. Рассказ. – «Аврора», 1977, АГ2 6, с. 29–33.

Балашавичус Б. Знакомый молодежи», 1977, Л 8.

Биленкин Д. Гениальный дом.

1976, № 4; Исключение из правил.

1976, № 12; Они увидят. Рассказ.

1976, № 74; Снега Олимпа. Рассказ. – «Искатель», 1976, № 2, с. 2–13.

Булычев К. Градусник чувств. Мутант. Рассказы. – «Знание – сила», 1977, № 5; Журавль в руках. Рассказ. – «Химия и жизнь», 1976, № 3, с. 94 – 101; Заграничная принцесса. Повесть. – «Пионерская правда», 1976, № 82–85, 87–88, 91–97; Нужна свободная планета. Повесть. – В кн.: Мир приключений. Сборник. М., «Детская литература», 1977, с. 71 – 121; О любви к бессловесным тварям. Рассказ. – «Химия и жизнь», 1977, № 12, с. 110–115; Паровоз для царя. Рассказ. – «Знание – сила», 1977, № 2; Ретрогенетика. Рассказ. – «Химия и жизнь», 1977, № 1, с. 116–121.

Валентинов А. Планета гарпий. Повесть. – В кн.: Мир приключений. Сборник. М., «Детская литература», 1977, с. 124–225; Разорвать цепь… Рассказ. – «Техника – молодежи», 1977, № 3, с. 53–55.

Вачнадзе Г. Звездный парус. Рассказ. – «Техника – молодежи», 1976, № 12.

солдат. Рассказ. – «Техника – Рассказ. – «Уральский следопыт», Рассказ. – «Уральский следопыт», – «Социалистическая индустрия», * Продолжение библиографии, публикуемой с 1968 года.

Гагарин С. Разум океана. Повесть. – В кн.: Гагарин С. Разум океана. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1977, с. 6–139.

Гансовский С. Побег. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77. Сборник.

М., «Молодая гвардия», 1977, с. 54–76; Человек, который сделал Балтийское море. Рассказ. – В кн.: Фантастика-75-76. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 119–133.

Голованов Я., Гусман Ю. Контакт. Повесть. – «Юность», 1976, № 6, с. 43–68.

Греков Ю. Случай с монтером Жуковым. Повесть. – «Кодры» 1977, № 7, с. 54–98.

Грешнов М. Надежда. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77. Сборник.

М., «Молодая гвардия», 1977, с. 260–271; Экзамен по космографии.

Рассказ. – «Уральский следопыт», 1976, № 7.

Григорьев В. Реконструкция. Рассказ. – В кн.: Григорьев В. Рог изобилия. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 98–104 (Библиотека советской фантастики).

Гуляковский Е. Планета для контакта. Повесть. – В кн.: Мир приключений. Сборник. М., «Детская литература», 1976, с. 127–229.

Гуревич Г. Нелинейная фантастика. Рассказ. – «Техника – молодежи», 1976, № 7; Открытие секунды. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1977, № 3; Троя. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 140–160.

Дадаян X. И каждый год в начале марта… Рассказ. – «Литературная Армения», 1977, № 6.

Данных М. Планета Терра. Рассказ. – «Земля и Вселенная», 1976, № 4.

Демирчоглян Г. «Ростбиф» из солнечных лучей. Рассказ. – «Коммунист», 1976, 14 марта.

Де-Спиллер Д. Желтая электричка. Рассказ. – «Техника – молодежи», 1976, № 5; Открытие математика Матвеева. Рассказ. – В кн.: Фантастика-75-76. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 225–236; Планета калейдоскопов. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77.

Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 129–139; Самосияющий экран.

Рассказ. – «Техника – молодежи», 1977, № 9.

Диланян С. Утро. Рассказ. – «Литературная Армения», 1977, № 6.

Дмитрук А. Доброе утро, химеры! Рассказ. – В кн.: Фантастика 75–76. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 283–301.

Другаль С. Тигр проводит Вас до гаража. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1977, № 1; У каждого дерева есть своя птица. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1977, № 11, с. 55–61.

Дручин И. Яд змеи. Повесть. – «Дружба». Альманах. Чебоксары, 1977, № 28, с. 45–73.

Ершов А., Зубков Б. Тайна «Центавры». Повесть. – «Звезда Востока», 1976, № з, с. 198–221.

Житинский А. Эффект Брумма. Повесть. – В кн.: Незримый мост. Сборник. Л., «Детская литература», 1976, с. 369–400.

Забелло Ю. Пятеро на борту. Повесть. Киев, «Веселка», 1977, 64 с.

Зейтунцян П. Неделя – семь воскресений. Сказка. – «Литературная Армения», 1976, № 3.

Калонайтис Р. На горизонте «Энигма». Рассказ. Пер. с лит. – В кн.: Фантастика-75-76. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 274–282; Последний враг. Рассказ. Пер. с лит. – В кн.: Фантастика-77. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 226–235.

Карасев Д. Доказательство. Рассказ. – «Техника – молодежи», 1977, № 9.

Карпова К. Парадокс ФЕОДАРа. Рассказ. – В кн.: На суше и на море. Сборник. М., «Мысль», 1977, с. 353–366.

397, Карпов И. Хрусталинка. Рассказ. Фрунзе, «Мектеп», 1977, 24 с.

Катерли Н. Прохор. Окно. Озеро. Чудовище. Рассказы. – «Нева», 1977, № 8, с. 37–46.

Колупаев В. Защита. Повесть. – «Уральский следопыт», 1977, № 5; Май. Лагерный сад. Рассказы. – В кн.: Колупаев В. Билет в детство. Новосибирск, 1977, с. 34–41, 93–97; Молчание. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77. Сборник., М., «Молодая гвардия», 1977, с. 77–84.

Комаров В. Если бы знать заранее. Рассказ. – «Земля и Вселенная», 1976, № 6; Круг. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1976, № 10.

Кривей К. Танец перед повелителем статуй. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1977, № 8, с. 59–63.

Кривив Ф. Изобретатель Вечности. Повесть. – «Знание – сила», 1976, № 6, 7.

Куранов К. Звучность леса. Рассказ. – В кн.: Фантастика-75-76.

Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 153–175.

Ланской М. Битые козыри. Роман. Л., Лениздат, 1977, 432 с.

Лапин Б. Конгресс. Рассказ. – В кв.: Зеленый поезд. Сборник, М., «Молодая гвардия», 1976, с. 199–221.

Ларин Е. Отвечает Земля. Рассказ. – В кн.: На суше и на море.

Сборник. М., «Мысль», 1977, с. 339–351.

Ларионова О. Где королевская охота. Рассказ. – «Аврора», 1977, № 3, с. 30–41; Дотянуть до океана. Рассказ. – В кн.: Собеседник.

Сборник. Вып. 3. Новосибирск, 1977, с. 130–143; Кольцо Фэрнсуортов.

Повесть. – «Искатель», 1976, № 3, с. 125–160; Подсадная утка. Рассказ. – В кн.: Незримый мост. Сборник. Л., «Детская литература», 1976, с. 89–118; Сказка королей. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1976, № 3.

Липатов П. Часы с браслетом. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77.

Сборник. М» «Молодая гвардия», 1977, с. 297–308.

Лукьянов Л. Вперед к обезьяне! Повесть. – В кн.: Мир приключений. Сборник. М., «Детская литература», 1977, с. 504–623.

Лукьянов О. Голос серебряной моли. Рассказ. – «Волга», 1977, № 7, с. 119–128; Эльдорадо. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1976, № 1.

Максимович Г. Если он вернется… Рассказ. – «Искатель», 1977, № 3, с. 35–53; Фраза из дневника. Рассказ. – «Техника – молодежи», 1977, № 1; Шерше ля фам. Рассказ. – «Искатель», 1976, № 5, с;. 122–141.

Малов В. Рейс «Надежды». Рассказ. – «Искатель», 1976, № 5, с. 142–160.

Мамонова М. Возвращение. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77.

Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 286–296; Песня звезд АБЭВ. Рассказ. – «Техника – молодежи», 1976, № 2.

Мартынов Г. Незримый мост. Повесть. (Сокращ. вариавт). – В кн.: Незримый мост. Сборник. Л., «Детская литература», 1976, с. 11–88.

Мархабаев А.-Х. Ответное слово. Рассказ. Пер. с каз. – В кн.: Фантастика-77. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 318–322.

Медведев Ю. Чертова дюжина «Оскаров». Рассказ. – «Техника – молодежи», 1977, №'2, с. 38–44.

Ми pep А. Дом скитальцев. Роман. М…»Детская литература», 1976, 416 с.

Михайлов В. Сторож брату моему. Роман. Рига, «Лиесма», 1976, 374 с. (Приключения. Фантастика. Путешествия).

Михаиовский В. Испытание. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 236–243; Робот Кис. Рассказ. – «Социалистическая индустрия», 1976, 26 сентября; Тобор первый. Повесть. – «Искатель», 1977, № 1, с. 88–126. Рассказ. Дочь Ноя. Диалог с лунным человеком.

Мынэскуртэ И. Мужчины Вселенной. Рассказ. Пер. с молд. – В кн.: Фантастика-77. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 309–313.

Немченко М. Мухонавт. Рассказ. – «Урал», 1976, № 11, с. 185.

Никитин Ю. На Груманте. Рассказ. – В кн.: На суше и на море. Сборник. М., «Мысль», 1976, с. 3–53.

Обухова Л. Вечерние сказки на Водолее. Яблоко этого года. Повести. – В кн.: Обухова Л. Калининград, Кн. изд-во, 1977, с. S3-128, 151–160.

Олейникова Т. Лунатики. Рассказ. – В кн.: Фантастика-75 Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 133–184.

Панасенко Л. Поливит. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1976, М 2.

Панизовская Г. Выход из одиночества. Повесть. – В кн.: Кольцо обратного времени. Сборник. Л., Лениздат, 1977, с. 460–560.

Панков В. Игры. Рассказ. – В кн.: Фантастика-75-76. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 185–207.

Пискунов В. «Гелиос» ищет планету. Эти мегелы… Повесть и рассказ. – Ростов-на-Дону, Кн. изд-во, 1977, 111 с.

Попов Г. За тридевять планет. Повесть. Минск, «Мастацкая литература», 1976, 301 с.

Прашкевич Г. Шпион против компьютера. Повесть. – «Уральский следопыт», 1976, № 6.

Пухов М. Все цветы Земли. Рассказ. – «Техника – молодежи», 1976; № 3; Картинная галерея. Рассказы. М., «Молодая гвардия», 1977, 223 с. (Библиотека советской фантастики); Цейтнот. Рассказ. – «Химия и жизнь», 1977, № 7, с. 88–91.

Рич В. Вселенная по Кесареву. Рассказ. – «Химия и жизнь», 1977, № 4, с. 31–32.

Романов А. Большая Медведица смотрит на город. Повесть. – «Сибирские огни», 1976, № 7.

Романовский Д. Честь имею представить – Анна Каренина.

Повесть. – В кн.: Кольцо обратного времени. Сборник. Л., Лениздат, 1977, с. 379–449.

Росоховатский И. Командир. Рассказ. – В кн.: Фантастика 75–76. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 302–306. Рассеянность Алика Семина. Рассказ. – В кн.: Незримый мост. Сборник. Л., «Детская литература», 1976, с. 433–442; Таможенный досмотр. Рассказ. – В кн.: На суше и на море. Сборник. М., «Мысль», 1976, с. 365–372; Ураган.

Повесть. – В кн.: Незримый мост. Сборник. Л., «Детская литература», 1976, с. 119–142.

Рыбин В. Голубой цветок. Рассказ. – «Искатель», 1977, № 2, с. 2– 15; Дверь в иной мир. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 161–175; Здравствуй, Галактика! Рассказ."Техника – молодежи», 1977, № 7.

Сабиров Р. Шахиня искусства. Рассказ – В кн.: Фантастика 75–76. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 237–255.

Синицына Л. Пузыри Земли. Повесть. – «Памир», 1976, № 5–6.

Смирнов И. Черный ромбоэдр. Рассказ. – В кн.: Незримый мост.

Сборник. Л., «Детская литература», 1976, с. 235–258.

Смирнов С. Зеркало. Рассказ. – «Техника – молодежи», 1977, № 12; Цветок в дорожной сумке. Рассказ. – «Техника – молодежи», 1976, № 11.

Советов Н. Дорожное происшествие. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1977, № 10, с. 66–74.

Суркис Ф. Сова. Рассказ. – «Уральский следопыт», 1976, № 11.

Тарнаруцкий Г. Не разобрались. Рассказ. – В кн.: Фантастика-77. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 219–225.

Тищенко Г. Вампир Гейномкуса. Рассказ. – «Литературный Азербайджан», 1977, № 2, с. 94–101.

Тупицын Ю. Мезозой. Повесть, – В кн.: Тупицын Ю. На восходе солнца. Волгоград, Кижнз-Волжское ки. ИЗД-ЕО, 1977, с. 3–74; Перед дальней дорогой. Роман. – «Искатэль», 1976, № 5–6; Старт. Повесть."Искатель», 1977, № 6, с. 70–120; Эти тонкие грани риска. Рассказ. – В кн.: Фантастика-75-76. Сборник. М., «Молодая гвардия», 1976, с. 134–146.

Фирсов В. Конец агрессора. Рассказ. – «Социалистическая индустрия», 1976, № 74.

Хачатурьянц Л., Хрунов Е. На Фобос! Глава из повести. – «Земля и Вселенная», 1977, № 4.

Хлебников А. Невероятный выдумщик. Рассказ. – В кн.: Незримый мост. Сборник. Л., «Детская литература», 1976, с. 401–410; Третья мировая война. Рассказ. – В кн.: Кольцо обратного времени. Сборник. Л., Лениздат, 1977, с. 460–459.

Чернов В. Сын Розовой медведицы. Роман. М., «Детская литература», 1976, 240 с.

Шайхов X. Загадка Рене. Повесть. Пер. с узб. – «Звезда Востока», 1977, № 10, с. 176–204; Наследство. Рассказ. Пер. с узб. – «Искатель», 1977, № 3, с. 2–13.