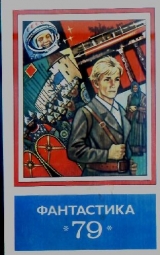

Текст книги "Фантастика 1979"

Автор книги: Василий Шукшин

Соавторы: Александр Казанцев,Евгений Гуляковский,Ольга Ларионова,Владимир Савченко,Владимир Щербаков,Михаил Грешнов,Андрей Дмитрук,Сергей Смирнов,Юрий Медведев,Александр Осипов

Жанр:

Научная фантастика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)

– Здесь есть ответ и на этот вопрос. Естественно, что патологоанатом, производивший вскрытие, обязан был заинтересоваться тем, что произошло сначала. Смерть и затем ранение или наоборот – ранение и затем смерть, хотя и не по причине ранения. Так вот, по количеству вытекшей крови и по ряду других признаков патологоанатом заключает: «Ранение было получено умершим еще при жизни. Смерть от кровоизлияния наступила через очень короткое время, но после аварии и ранения». Такое же заключение дала и «скорая помощь».

– Понятно, – согласился Кириллов. – А можно ли предположить, что шоферу стало дурно и он потерял сознание еще до аварии? Тогда авария становится неизбежным следствием его обморока.

– Конечно. Вполне реальное предположение. Инсульт, то есть кровоизлияние в мозг, очень часто начинается с потери сознания, – ответил врач.

Кириллов кивнул. Объяснения были исчерпывающими.

– А как здоровье Иванова? – справился он у врача.

– Легкое сотрясение. Недели две постельного режима, и он полностью поправится.

Итак, все становилось на свои места, все сходилось. Шофер самосвала почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Машина стала неуправляемой. Иванов, увидев это, схватил руль, попытался выправить машину, но не сумел. Произошла авария, самосвал врезался в стену, задавив при этом оказавшуюся здесь женщину. Шофер получил ранение и, не приходя в сознание, умер, хотя ранение и не явилось прямой причиной его смерти. Иванов отделался сильными ушибами, но он-то отлежится. И хотя умерли двое, виновных, по мнению Кириллова, нет. Разумеется, дело должно быть передано в суд, и судьи будут долго разбираться в обстоятельствах происшествия. Но вряд ли они придут к другому мнению. Впрочем, это уже Кириллова не касается. Он должен дать исчерпывающую картину происшествия, и он сделает это.

Через две недели Кириллова вызвали к следователю прокуратуры.

Пройдя в приемную и доложив о себе, Кириллов увидел на скамье ожиданий Иванова. Тот взглянул на лейтенанта, сдержанно ответил на его приветствие, но особого оживления не выказал.

Следователь Филатов не был Кириллову знаком, хотя они и встречались не раз в служебных помещениях милиции.

Предложив Кириллову сесть, следователь положил перед собой лист протокола. После ряда вопросов, проясняющих картину происшествия, Филатов спросил:

– Вы нашли пассажира в таком положении, из которого явствует, что он держал руль машины?

– Да. Я указал это в своем донесении, – Иванов говорил, что он пытался выправить машину, когда водителю стало плохо?

– Когда водитель стал умирать на ходу, так дословно сказал мне Иванов, – ответил следователю Кириллов. – И это меня удивило. Он не сказал, что водителю стало плохо, а именно что он умирает. И действительно, экспертиза показала, что водитель умер вскоре после удара, но не от раны.

– Итак, водитель умирает после аварии. – Филатов сделал ударение на слове «после». – До аварии он был жив. Какова была нужда вмешиваться и не случилось ли так, что Иванов, наоборот, помешал шоферу, пусть даже в последние секунды жизни, справиться с машиной?

Кириллов пожал плечами и ответил, что никаких данных так думать у него нет.

– Как же тогда можно объяснить показания прохожего, который видел борьбу в кабине и слышал крик? Я вызывал его, вот его показания. Они совпадают с тем, что он говорил и вам.

– Иванов ведь не отрицает, что вырывал руль у шофера. Стало быть, свидетель говорит правду, – ответил Кириллов. – А вот зачем Иванов это делал, я выяснить до конца при беседе с ним в больнице не имел возможности – он был еще слаб.

– Для этого я и пригласил его сегодня, – ответил Филатов и затем спросил: – В скольких метрах от места аварии затормозил автобус?

– На плане, который составила опергруппа, – Кириллов кивнул на документы, лежащие на столе следователя, – указано, что до автобуса было шестьдесят два метра.

– Это ведь гораздо больше тормозного пути обеих машин – самосвала и автобуса – при тех скоростях, с которыми они ехали.

– Конечно.

– И потому записанное вами утверждение Иванова о том, что он схватил руль для избежания столкновения с автобусом, оснований не имеет? – спросил следователь.

– Они могли столкнуться позже.

– Но этого не случилось. И мы не можем гадать, случилось бы столкновение или нет, если бы машины продолжали ехать. А вот наезд на гражданку Афонину произошел. И закончился он ее смертью.

– Да, это так.

– У меня к вам, товарищ Кириллов, еще вопрос – как к дорожному эксперту и одновременно свидетелю. Является ли наезд на гражданку Афонину следствием поворота руля Ивановым? И еще точнее – произошел бы наезд, если бы Иванов не схватил руль?

Кириллов замялся с ответом. По сути, у него спрашивали, виновен Иванов в смерти Афониной или нет.

– Я не могу ответить точно, – произнес он наконец. – Да и кто это может знать? Но то, что машина потеряла управление в результате смерти водителя, – это достоверно. Это опирается на заключение медицинской экспертизы.

– Затем последовавшей смерти, – уточнил Филатов. – Затем! А в момент поворота шофер был жив!

– Я задавал врачам вопрос, – возразил Кириллов. – В деле это есть. – Он снова указал на бумаги, невольно ловя себя на мысли, что сейчас ведет себя не как беспристрастный свидетель, а как сторона, отстаивающая невиновность Иванова. – Врачи говорят, что кровоизлиянию в мозг и смерти от этого, как правило, предшествует потеря сознания. А отсюда вытекают и неуправляемость машины, и правомерность действий Иванова – хотя бы с целью спасти себя. Вот, правда, неудачно он сработал, да ведь это не его вина, а скорее его беда.

Филатов также почувствовал сформировавшуюся позицию Кириллова, укоризненно, как тому показалось, качнул головой, но ничего не сказал. Затем подошел к двери и, уже обращаясь к лейтенанту на «ты», как бы закончив на этом официальную часть разговора, произнес:

– Ну ладно. Давай я поговорю с Ивановым. А ты сиди и слушай. Может, и заметишь что новое.

Иванов вошел, окинув обоих спокойным взглядом, поздоровался с Филатовым и, не дожидаясь приглашения, сел на стул в некотором отдалении от стола. Филатов несколько поморщился от такой, с его точки зрения, бесцеремонности, но поскольку приглашение сесть было обычно первым, с чем он обращался к посетителям, высказываться по этому поводу не стал.

– Иванов, Виктор Васильевич, студент-физик, год рождения… – произнес Филатов обычную формулу знакомства.

Кириллов смотрел на заметно посвежевшее лицо Иванова и никак не мог уловить, что же выделяет его из массы, чем оно привлекает к себе внимание.

«Может быть, какая-то внутренняя сосредоточенность? – подумал Кириллов. – Ну да, ведь он же студент-физик. Возможно, ему и следует быть задумчивым».

– Виктор Васильевич, – услышал Кириллов вопрос Филатова, – расскажите, что предшествовало аварии.

Иванов внимательно посмотрел на Филатова и затем неожиданно произнес:

– Расскажу. Только сначала ответьте на телефонный звонок.

Кириллов мог поклясться, что Иванов указал на телефон прежде, чем тот зазвонил. На лице Филатова на долю секунды выразилось недоумение, и он уже открыл рот, чтобы что-то сказать по этому поводу, но телефон на его столе действительно зазвонил. Брови Филатова поднялись еще выше, он поднял трубку и начал ничем не примечательный служебный разговор с кем-то из хорошо знакомых ему людей. Несомненно, договоренности о звонке Иванов с этим человеком иметь не мог. И потому Филатов, положив трубку, со вниманием взглянул на Иванова. Но прежде чем следователь успел спросил его, откуда он узнал о предстоящем звонке, Иванов сказал:

– Об этом потом. Вы просили рассказать, что предшествовало аварии? Я уже рассказывал лейтенанту. – Иванов кивнул в сторону Кириллова. – Но могу и повторить. Я почувствовал, что шофер умирает. Не схвати я руль, самосвал увеличил бы скорость, и мы врезались бы в автобус. Я могу показать, на каких местах пассажиры были бы убиты. Сам я в этом случае пострадал бы не очень сильно, так как успел бы выпрыгнуть из кабины. В больнице, во всяком случае, не лежал бы.

Оба слушателя удивленно смотрели на Иванова. Говорил он уверенно, и Кириллов по-прежнему невольно размышлял о том, чем облик его отличается от других. На лице же Филатова удивление сменилось обычным официальным выражением: он как бы вспомнил, что в этом кабинете по долгу службы ему не раз приходилось выслушивать неправдоподобные вещи, что его работа следователя как раз и состоит в том, чтобы отсеять шелуху придуманного и выделить правду.

И потому он с профессиональной цепкостью снова взял инициативу допроса в свои руки.

Давайте, Виктор Васильевич, расчленим ваше длинное и не во всем понятное мне объяснение на части. Первое: почему вы решили, что шофер умирает?

– А почему я сказал вам, что сейчас зазвонит телефон? – ответил вопросом Иванов.

– Не знаю, – не растерялся Филатов. – Может быть, случайность? Впрочем, объясните мне то и другое.

– Объяснить трудно. Считайте, что я просто чувствую логику всякого движения.

Иванов замолчал, а Филатов теперь уже не спешил задать следующий вопрос, хотя и не собирался отказываться от продуманной схемы разговора.

– Ну, раз вам объяснить трудно, будем считать, что объяснить вы этого не можете. – И, как бы останавливая легкое протестующее движение Иванова, он продолжил: – Ответьте на второй вопрос. Почему вы утверждаете, что если бы вы не перехватили руль и не повернули его, то самосвал прибавил бы скорость и врезался в автобус?

Иванов ответил не задумываясь:

– Потому что мотор уже взревел сильнее и самосвал начал разгоняться. А вот то, что он врезался бы в автобус, я опять-таки почувствовал.

– Первая часть вашего ответа объяснима, – сказал Филатов, утвердительно кивнув. – Шофер, потеряв сознание, мог тяжестью напрягшейся или, наоборот, расслабившейся ноги нажать на педаль газа и тем самым прибавить мотору оборотов. Это я принимаю. Но вот вторая часть… Да еще с указанием пассажиров, которые пострадали бы в результате предполагаемого вами столкновения с автобусом… Нет, простите, это уже из области мистики!

– Телефон, – ответил Иванов, – Сейчас зазвонит…

Снова раздался телефонный звонок, и Филатов ответил с плохо скрываемой резкостью, невольно маскируя собственное удивление. Однако звонила жена следователя, которая хотела выяснить, когда он вернется домой. Филатов, смягчив тон, закончил разговор и, отбросив всякую мысль о преднамеренности звонков, угаданных Ивановым, заметил, кладя трубку:

– У вас, Виктор Васильевич, несомненное предчувствие телефонных звонков. Должен это признать.

– Не только звонков.

– Значит, вы хотите убедить нас, что предчувствовали столкновение с автобусом? А по мнению экспертов, о столкновении там не могло быть и речи.

– Я предчувствую результат любого начавшегося движения. Звонок телефона есть результат движения токов и их полей, которое начинается перед тем, как молоточек ударит по звонку. Это движение полей я и чувствую. Я также чувствую течение биотоков мозга. Вот почему я точно знал, что шофер умирает.

Филатов недоверчиво качнул головой, а Кириллов, подавшись вперед, с напряженным вниманием рассматривал Иванова.

– Что ж, – произнес Филатов, перебирая бумаги в лежавшей перед ним папке, – в вашей характеристике, которую мы запросили из университета, сказано: «Вдумчив, обладает несомненной физической интуицией, быстро усваивает материал. Одарен блестящими математическими способностями…» И так далее. В общем, как физика вас хвалят. Может быть, потому у вас к этим самым полям и волнам такая чувствительность?

Кириллов заметил, что на лице Иванова промелькнула легкая улыбка.

– Но мы, – продолжал Филатов, – рассматриваем не невидимые волны, а явно видимую вещь: самосвал не столкнулся с автобусом и не мог с ним столкнуться. И у вас нет доказательств того, что это могло быть.

– Если хотите, – ответил Иванов, – я могу доказать свою способность предчувствовать движение простым и наглядным способом.

Филатов пожал плечами, как бы разрешая ему действовать. Иванов встал, вынул из кармана пятак и протянул его Филатову.

– Бросайте пятак. Мне предварительно лишь скажите, как вы его кладете на палец. Орлом или решкой вверх. А я точно скажу вам, как пятак упадет.

Филатов мысленно упрекнул себя за то, что соглашается на игру в орлянку с человеком, который того и гляди станет подследственным. Тем не менее он не смог побороть в себе искушение проверить результаты этого простого опыта. Видя, что и Кириллов заинтересован не меньше, Филатов взял пятак и, перед тем как бросить его, сказал:

– Насколько я знаю, вероятность падения монетки орлом или решкой при большом числе бросаний совершенно одинакова. Половина на половину. Угадать правильно, наверное, можно тоже не больше.

– Я правильно предскажу все падения. Как лежит монетка на пальце?

– Орлом.

– Бросайте!

Подброшенная щелчком монетка, вращаясь, подскочила кверху, и, пока она, падая, находилась еще в воздухе, Иванов сказал: «Орел» – и незаинтересованно отвернулся, всем видом показывая, что абсолютно уверен в правильности ответа.

– Верно, орел, – подтвердил Филатов, показав Кириллову на монетку.

Филатов кинул монетку еще и еще раз. Потом ее несколько раз бросил Кириллов, затем опять Филатов, Каждый раз ответ был точен. Ни одной ошибки, И вдруг Кириллов удивленно вскинулся – брошенная монетка упала решкой, хотя Иванов сказал, что будет орел.

– Наконец-то! – воскликнул Кириллов. – Не угадали.

– Ничего подобного, – спокойно ответил Иванов, посмотрев на Филатова. – Просто товарищ следователь неверно назвал положение монетки перед броском.

По улыбке Филатова, по смущенному движению головой Кириллов понял, что это действительно так.

– Здорово! – не удержался от похвалы Кириллов. – Что же, теория вероятностей летит к черту?

– Нет, конечно, – ответил Иванов. – Теория вероятностей незыблема. Просто я, зная начальное положение монетки, успеваю просчитать число поворотов ее на первых частях траектории и затем, с учетом замедления вращения за счет трения о воздух, вычисляю результат.

– Так быстро? – недоверчиво спросил Кириллов.

– Это не такое уж быстрое движение… Так что ничего чудесного в моих предчувствиях результата движения, начало которого я вижу, нет. Так же было и с автобусом.

Изумленное выражение не сходило с лица Кириллова, однако в настроении Филатова что-то изменилось.

– И вот таким способом вы, гражданин Иванов, будете пытаться убедить суд, что поворот руля, стоивший жизни гражданке Афониной, оправдан?

Теперь удивление выразило лицо Иванова.

– Так я должен буду предстать перед судом? – спросил он. – Вы считаете меня виноватым?

– Вопрос о том, виновны вы или нет, решит суд, – ответил Филатов. – Я же прошу вас прочитать и подписать протокол нашей беседы с вами. И еще вот эту бумагу, являющуюся вашей подпиской о невыезде. – Следователь подвинул Иванову листки, вынутые из папки.

– Но почему? – не трогаясь с места, воскликнул Иванов. – Я же избрал вариант с минимальными потерями! Неужели мне нужно привести еще какие-то аргументы?

– В результате ваших действий погиб человек, – твердо ответил Филатов. – И боюсь, что ваши удивительные способности не убедят суд в том, что вы действовали правильно. Прокурор, по-видимому, предъявит вам обвинение в умышленном совершении неосторожных действий, приведших к тяжелым последствиям. В данном случае к гибели человека. Прошу вас, подпишите, – повторил Филатов настойчиво.

Иванов, не пытаясь более выражать ни изумления, ни протеста, подошел к столу и, подписав листки, спросил:– И чем грозит мне признание меня виновным?

– Вы можете обратиться к адвокату, – сухо сказал Филатов.

«От двух до пяти лет», – мысленно ответил за него Кириллов и с сожалением взглянул на Иванова, твердо решив, что на суде, выступая в качестве свидетеля, постарается дать наиболее благоприятную характеристику его действий.

– Только вряд ли я прибегну к ним впредь, даже для того, чтобы избежать столь суровой кары, – услышал Кириллов отвечающие его мыслям, слова Иванова.

Лейтенант оторопело смотрел на Иванова. Филатов, вскинувшись, переспросил:

– Что, что?

И, отвечая теперь уже Филатову, Иванов сказал:

– Я говорю, что вряд ли последую вашему совету в отношении адвоката. До свидания.

Верховным координатором службы изучения разумной жизни во Вселенной было получено кодированное сообщение из сектора А.

«На местной транспортной артерии, – докладывал разведчик, – сложилась неблагополучная ситуация. Пришлось вмешаться. Но представители местной цивилизации расценили это как нарушение действующих установлений. Чтобы избежать наказания и продолжить изучение цивилизации в другом месте планеты, прошу разрешить трансклинизацию…» В обратном направлении полетела краткая кодограмма: «Трансклинизация запрещается. Не раскрывайте своих возможностей…»

Состоявшийся через три недели суд оставил Кириллова, выступавшего в качестве свидетеля, в совершенном недоумении. На просьбу защитника подтвердить свои способности «чувствовать» хотя бы так, как это было сделано на предварительном следствии, Иванов отвечал:

– Я вряд ли сумею это повторить. Боюсь, что то были лишь случайные совпадения.

Лишь один раз Кириллову показалось, что он поймал брошенный на него взгляд Иванова. «Ты знаешь, и я знаю, – как бы говорил этот взгляд. – Только мы больше никому об этом не скажем».

Суд приговорил Иванова к минимально допустимому законом наказанию. И еще долго после этого Кирилловым владело недоумение и непонимание того, что же произошло.

Но судьба более никогда не сводила его с этим удивительным человеком.

ГЕННАДИЙ МАКСИМОВИЧ

ПРИЗВАНИЕ

Когда позвонил Володя, мне настолько было не до него, что даже при всей своей недогадливости он понял, как мне не хочется с ним разговаривать. Да и как же иначе, если до защиты диссертации остались считанные дни, а я никак не мог сформулировать окончательные выводы.

Конечно, я мог не бояться, нас, ПАКов, было еще так мало, что любое наше исследование воспринималось коллегами как подарок судьбы. Так что успех моей монографии «Влияние эмоционального состояния компьютеров на их работоспособность» был обеспечен, но в ней не было того завершающего аккорда, который и делает обыкновенный перечень сведений настоящим научным трудом.

Володькин звонок был совсем не ко времени, но он был кибернетиком, а я ПАКом, то есть психоаналитиком компьютеров, и не ответить на его зов, в сущности, не имел права.

– Слушай, Кравцов, – начал он, забыв, как всегда, поздороваться. – Тут один новенький компьютер свихнулся: у нас срочная работа стоит, а он несет такое, что хоть вешайся. Шеф сказал, что если мы не уговорим тебя по старой дружбе зайти и посмотреть, в чем дело, то нам крышка.

– Ну, ну, не прибедняться. Разберитесь там как-нибудь без меня, – сказал я таким недовольным тоном, что самому стало неудобно.

– Уже разбирались… – сердито ответил Володя. – В конце концов, ты психоаналитик, а не я, да и машины в твоем ведении. Так что давай приходи.

В чем-то он был действительно прав – я выбрал себе профессию сам и должен был помочь ребятам. Тем более что Володя и его вычислительный центр сыграли решающую роль в моем выборе профессии. Ведь когда я поступал в медицинский институт, мне и в голову прийти не могло, что я стану заниматься недугами не человеческими, а компьютерными – разными сдвигами в их электронном мозгу. Но в один прекрасный день позвонил мне этот же Володя и пригласил к себе в вычислительный центр.

– Понимаешь, старик, – сказал он, показывая мне очередной железный ящик, – компьютер – это не обыкновенная машина, как, скажем, автомобиль или самолет, а где-то немножко и человек. Он способен не только быстро считать, но и логически мыслить. Мне даже иногда кажется, что он способен и что-то чувствовать, переживать и тому подобное. А раз так, то у него, значит, есть и своя психология. Нам, кибернетикам, разобраться во всем этом просто не по силам. Тут нужны какие-то свои, специфические знания. Так почему бы тебе, начинающему психологу, не заняться именно этим вопросом. Только представь – психология компьютера! Это же сумасшедшая тема!

Агитировал он меня долго. Тема действительно была интересной, и я дал себя уговорить.

Так я и занялся тем, в чем, по сути дела, не очень-то разбирался. То есть в психологии я кое-что понимал, а вот в компьютерах… К стыду своему, и сейчас не могу отличить одну интегральную схему от другой, чем вызываю естественное пренебрежение у некоторых кибернетиков. Но и они без нас, ПАКов, часто не могут выбраться из психологических завихрений компьютеров.

Если Володя звонит мне, значит, дело и впрямь интересное. Но ведь у меня действительно сейчас нет времени идти в их вычислительный центр. Если я сделаю это, то, значит, сам откажусь от защиты собственной диссертации.

Историй с этими железными ящиками бывает много.

И чем совершеннее они становятся, тем сложнее в них разобраться. Конечно, самый лучший способ выяснить, что происходит с тем или иным компьютером, – это поговорить с ним «по душам». Иногда это удается. Но чаще всего машины по свойственной им скрытности или отмалчиваются, или без умолку болтают о чем угодно, только не о том, что меня интересует. И уступают только при одном условии: когда я сам догадываюсь, в чем дело, и ставлю их перед фактом, что мне все известно.

В тот раз компьютер в одном из вычислительных центров вдруг начал заикаться. Специалисты проверили говорящее устройство – все в полном порядке. Послали за мной.

Я несколько дней потратил на выяснение причин, но так и не смог установить их. Стал действовать по аналогии. В каких случаях заикаются люди? Чаще всего в результате болезни или испуга. Первый вариант явно не подходил. Оставался второй. Но что же могло испугать невозмутимый компьютер? Пришлось побеседовать с ним. И что же оказалось?

Он, видите ли, услышал разговор, что в вычислительный центр скоро поставят новую машину, а так как места для нее нет, то придется убрать одну из старых. И почему-то решил, что уберут именно его.

Пришлось мне его успокаивать как ребенка. Сначала необходимо было выяснить, действительно ли его хотят убрать.

Ведь если уверять компьютер, что все будет в порядке, и обмануть его, то в дальнейшем на новом месте работы он не сможет найти контакта с людьми, перестанет доверять им.

На следующий день я выяснил, что убирать из вычислительного центра ничего не будут, а просто расширят зал, и тут же сообщил об этом компьютеру. Но это было еще полдела. Надо было не только успокоить расстроенную машину, но и отучить ее от заикания.

А как его отучить? Гипноз здесь не поможет. Попробовал научить его растягивать, распевать слова. И уже через полтора месяца компьютер научился говорить совершенно нормально.

Другой случай произошел в вычислительном центре одного министерства. Компьютеров там было много, и вызывали меня туда часто, так как всегда с каким-нибудь из них что-либо происходило. Я со всеми сотрудниками перезнакомился, и меня знали отлично. Шеф у них был колоритной фигурой. Невысокого роста, подвижный веселый человек и яростный борец с курением. Он приказал вывесить в машинном зале таблички с запрещением курить и убрать все пепельницы. Конечно, все ребята тайком курили, а вместо пепельниц хладнокровно использовали горшки с цветами. Не прошло и недели, как земли в этих горшках уже не было видно за толстым слоем из окурков и пепла. И когда старик увидел это, то был вне себя от ярости. Как всегда проглатывая «р», кричал:

– Безобразие! Хотя бы цветы пожалели… Но я все равно не отступлюсь. Чтобы сегодня же цветов здесь не было. – И, увидев у меня в руках непогашенную сигарету, он переключил внимание на мою персону: – Кравцов, если вы у нас гость, то это еще не значит, что мой завет не распространяется на вас.

И вот через несколько дней после этого небольшого инцидента меня опять вызвали в тот же вычислительный центр – один из компьютеров отказался работать примерно через час после начала рабочего дня.

Дня два я пытался выяснить у этого бастующего компьютера, в чем дело, и все безрезультатно. Помог случай. После окончания рабочего дня я остался один и, воспользовавшись этим, закурил. Компьютер заявил, что, если я сейчас же не выброшу сигарету, он вообще не будет со мной разговаривать.

Это зародило во мне подозрение. Оно окрепло, когда я обнаружил на верхней крышке компьютера гору окурков. Оказывается, ребята, пользуясь тем, что их шеф маленького роста, клали «бычки» на такую высоту, чтобы он не мог их заметить.

Так вот, этот компьютер, оказывается, просто оскорблялся, что его верхнюю крышку используют, так сказать, не по назначению. Утром он начинал нормально работать, но, как только кто-нибудь клал на него первый «бычок», объявлял забастовку.

Большинство людей, с которыми я сталкиваюсь по работе, просто не верят во все это. По большей части они кибернетики или математики, и для них компьютер – это что-то вроде очень хорошего, быстрого и надежного арифмометра.

А я психоаналитик компьютеров и обязан разбираться в мыслях и психологии этих рукотворных существ, назвать которые живыми было бы слишком смело, а назвать их неодушевленными я не могу.

Вот так и стою на перепутье. С одной стороны, мой руководитель профессор Нефедов учит, что если я хочу быть хорошим психоаналитиком компьютеров, то должен подходить к ним как к людям. А с другой стороны, если я скажу об этом кому-нибудь, кроме коллег, то меня, возможно, на смех не поднимут, но уж наверняка примут за сумасшедшего.

Да, все это так, но что же произошло у Володьки? А может быть, все-таки поехать? Работать все равно не смогу, настроение уже не то… А может, мне не хватает именно этого случая… Решено, еду!

Первое, что я увидел, войдя в вычислительный центр института, был сияющий светло-серой краской новый компьютер. По сравнению с этим блестящим красавцем остальные машины казались общипанными динозаврами. Многие из них были моими хорошими приятелями, И вот в нашей товарищеской компании появился новичок. Судя по тому, что меня вызвали, красавец этот с характером. Так установится ли у меня с ним такое же взаимопонимание, как и с его соседями?

– Я знал, что ты придешь, – радостно приветствовал меня Володя. – Понимаешь, месяц назад прислали нам этого красавца. На первых порах было не до него. Подключили, и все. А несколько дней назад и началось. Вдруг стал стихи читать. Читает, читает, и все классику. Пушкина там, Лермонтова, Тютчева, Есенина. Со стихами закончил, на музыку перешел. И тоже все классику нам исполнял. Ну а сейчас на экране картины показывает.

Вначале вроде бы забавно было. Полный зал народу набивалось. Но нам-то работать надо. Послушали мы его, посмотрели, и хватит. Выгнали всех из зала и говорим ему, что, мол, работать надо. Он спрашивает, а что ему делать. Мы все толком объяснили. Он помолчал немного и ответил, что занижаться этим не будет. Мы с ним и так и этак. А он уперся. Потом и вообще перестал разговаривать. Что бы мы ему ни говорили, молчит, и все.

Мы, конечно, сразу же позвонили на завод-изготовитель.

Прислали трех специалистов. Те проторчали здесь целый день, все проверяли, изучали… А потом совершенно спокойно заявили, что сам компьютер в полном порядке, а вот с психикой у него действительно не совсем нормально. Но это, мол, не по их части. Вот тогда шеф и приказал нам вызвать тебя.

– Послушай, – спросил я Володю, когда мы подошли к сияющему красавцу, – а вы к чему его подключали, когда получили? Только к питанию?

– Ко всему сразу: и к сети, и к системе, и к информационному каналу.

– И он у вас все время так и стоял включенный или его отключили после проверки?

– Вполне возможно, что и забыли отключить, сейчас уже и не вспомнишь. Энергии-то он берет очень мало, так что могли не заметить. А ты что, уже что-нибудь понял или просто так спрашиваешь?

– Кое-какие мысли есть… Хотя могу и ошибиться.

– Так в чем дело?

– Рано, рано… Вот разберусь, тогда, может быть, и скажу.

Годы работы с компьютерами убедили меня, что беседовать с ними лучше всего один на один. В этом вопросе они как люди, пришедшие на прием к врачу, – стесняются говорить, когда их может услышать кто-то посторонний.

– Так как же тебя зовут? – спросил я у нового компьютера, сев рядом с ним в кресло.

– УМК – универсальный малогабаритный компьютер.

– Что универсальный – это хорошо, что малогабаритный – тоже неплохо, а вот то, что на тебя жалуются, – это никуда не годится. Что случилось?

– Ничего.

– Это только тебе так кажется, что ничего. На тебя надеялись, рассчитывали, что ты будешь хорошим помощником, а ты что вытворяешь. Давай договоримся: я расскажу тебе, с чего все началось, а ты продолжишь.

– Зачем?

– Я тебе расскажу, что знаю, – продолжал я, делая вид, что не разобрал его вопроса. – Потом поправишь меня, если я ошибусь. А уж после мы вместе подумаем, что нам делать. Согласен?

– Я подумаю…

– Ну ладно, думай. А я пока покурю.

Но долго курить мне не пришлось. Через одну-две минуты он опять заговорил: – Я спросил других из нашей системы, они говорят, что вам можно доверять.

– Что ж, им виднее, и я думаю, что тебе надо прислушаться к их совету. А началось все у тебя вот с чего. Тебя после проверки забыли отключить, правильно?

– Да.

– Так вот, твой сосед, что стоит справа, стал рассказывать, а поговорить он любит, как много интересного ты можешь узнать через общий информационный канал.

– Именно так.

– Ты, конечно, послушался его совета, а так как делать-то тебе, в сущности, было нечего, то ты стал шарить по различным информационным системам и случайно наткнулся на систему общекультурной информации. Тебя заинтересовали стихи, так как ты не сразу мог понять, что же в них есть, потому что привычной для тебя информации они несут не так уж много, да и та чаще всего неконкретна и расплывчата. И ты стал изучать стихи. Постепенно они начали тебе нравиться.

– Да, вы правы. Я понял, что жизнь – это не только сплошные формулы, подсчеты, задачи, а что-то гораздо большее, что-то прекрасное и неповторимое. Я не могу вам объяснить, но что-то произошло и со мной самим.

– А произошло вот что. Ты узнал, что стихи – это поэзия и что настоящая поэзия – это искусство. Далее ты скорее всего стал интересоваться, какие же еще виды искусства существуют. Ты познакомился с музыкой и узнал, насколько прекрасен может быть мир звуков, когда они следуют в определенном ритме и порядке. Это поразило не меньше, чем поэзия. Потом ты познакомился с живописью и понял, насколько прекрасен может быть и мир красок. Ну а что же произошло дальше?

– Меня пытались заставить делать то, чего я не хотел.