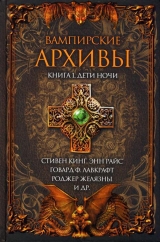

Текст книги "Вампирские архивы: Книга 1. Дети ночи"

Автор книги: Стивен Кинг

Соавторы: Артур Конан Дойл,Роджер Джозеф Желязны,Нил Гейман,Эдгар Аллан По,Танит Ли,Иоганн Вольфганг фон Гёте,Фредерик Браун,Элджернон Генри Блэквуд,Джозеф Шеридан Ле Фаню,Дэвид Герберт Лоуренс

Жанр:

Ужасы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 41 (всего у книги 51 страниц)

Когда закалываешь кровососа, его кровь извергается густым черным потоком, тягучим, как мед. Я видел, как она пузырится. Тварюга билась и извивалась, стараясь вытащить кол, – они всегда пытаются это сделать, если не доведешь все до конца, – но, как выразился бы Стокер, с третьего удара с ним было покончено на все сто.

Счет им я потерял давно. Не важно. Я уже даже не рассматриваю их как бывших когда-то человеческими существами и не испытываю по отношению к ним никакого сочувствия. Я не вижу в их глазах ни грусти, ни любви, ни подкупающей мягкости. Лишь похоть, ярость, что его перехитрили, и низменность устремлений.

Ведение дневника – занятие традиционное. Пусть так. Хотите – зовите меня несущим вахту, часовым. Когда они погружаются в свой коматозный сон, я подкрадываюсь и приканчиваю их. Пока они бодрствуют, прячусь я. И успешнее, чем они.

Они вовсе не такие находчивые, какими их пытаются преподнести вам беллетристика и кино. Хитрости и звериной смекалки у них хватает. Но я опытная гончая: распознаю приметы, читаю их следы, сам воздух говорит мне об их присутствии. Невидимое или эфемерное для обычного человека зримо для меня.

И вот вам мой дневник, на случай, если мне вдруг не повезет.

Солнце заходит. Пора вздремнуть.

Естественно, полицейские принимают меня за маньяка-убийцу. Это неизбежно; то же самое было и с моими предшественниками. Держаться подальше от глаз. Осторожность стала моей второй натурой. Полицейские действуют рационально и не спеша; они имеют дело с повседневными происшествиями, хватает дел и без кровососов.

Полиция любит останавливать и обыскивать людей. К счастью, молоты, колья и кресты еще не запрещены в этой стране. Поднятые брови, шутки, подтрунивание, но до арестов дело не доходит. Когда они сами поймут, какая чума накрыла их город, они вспомнят меня, возможно, с благодарностью. Мой удел – одиночество. Я знаю это и ничего другого не жду. Пускай.

Город за городом. Я неплохо отыскиваю их логова. Для меня их методы убийства – как сигнальный красный огонь. Полицейские обращают внимание только на всяких стебанутых, не знают, что с чем связано; они хватают и сажают за решетку простых смертных, ничего не видят.

Я не так глуп, чтобы просто оставлять кровососов лежать в покое. Хотя вся эта дрянь обычно исчезает сама, орудия могут быть обнаружены. Иногда остается что-то еще. Городские свалки и канализация позволяют надежно и удобно разделаться с отходами, неизбежными в выполнении моей миссии.

Потери во вражеском стане. Быть бы мне советником у властей предержащих, работать бок о бок с ними. Слишком сложно. Чересчур большое разнообразие. Ситуация, где невозможен надлежащий контроль. Кровопийца смывается, используя любую щель, поди тут разберись.

Вывод: никому не доверяй.

Сегодняшняя была в женском обличье. Забавно. Таких меньше, чем вы могли бы подумать.

Имелся у нее любовник из числа людей, послушаешь ее – прямо Ромео и Джульетта. Бывать у него могла только по ночам и только после насыщения, ведь и кровососа страсть может завести куда как далеко.

Я думаю, она намекала на свое нездешнее искусство по части плотской любви; наверное, ее слова были просто попыткой не дать мне уничтожить ее.

Чтобы соблазнять смертных, рот ей был ни к чему. Я вонзил кол ей в мозг, через рот. Она была продукцией недавнего розлива: не растаяла и не испарилась. Трахая ее останки, я с удивлением обнаружил, что внутри она тепла, а не холодна, как труп. Тепла. У некоторых из них человеческое тепло сохраняется долго. Но все равно уходит.

Прежде я не встречал таких, кто расставался бы с жизнью без борьбы, но сегодняшний вел себя так, как будто сам приглашал меня освободить его от бремени нежизни. Он не отрицал своей сущности и не пытался одурачить меня. Спросил только, может ли сначала со мной поговорить.

В комнате на четвертом этаже, окна в которой были закрашены черной краской, он начал говорить. Сказал, что всегда ненавидел вкус крови; сказал, что предпочитает ананасный сок или даже кофе. Пока мы говорили, он и в самом деле сварил кофе.

Я дал ему допить чашку, прежде чем вонзил ему ясеневый кол глубоко в грудь, откуда брызнула черная жижа, разбавленная выпитым кофе.

Сегодня подумалось: надо бы заиметь «Поляроид» или что-то вроде того, тогда был бы и визуальный материал на случай, если этот дневник когда-либо станет достоянием общественности. Хорошо бы иметь иллюстрации, свидетельства. Я подумал о тех фразах, которые сплошь и рядом слышишь в кино. Уверен, вам они знакомы: «Нет никаких вампиров!», «Что за чушь!» Или в том же духе: «Бред – но зато эффект налицо!» или «Нам не должны быть препятствием глупые народные суеверия!»

Действительно: нащелкать снимочков на память, пока кровососы не испарились как облачко. Трепотня, что ты не можешь запечатлеть их на снимках, тоже идет из кинематографа. Столько вымысла пущено в оборот, что кровососам – настоящим – ничего не стоит разгуливать в центре города – безнаказанно. В то время как мы с вами беседовали, это слово и мне показалось неподходящим. Но, проанализировав его употребление, посмотрев репортажи, интервью с представителями правоохранительных органов в нашей стране и выяснив, что, несмотря на очевидный пафос в восприятии массами коннотации данного слова, его как раз активно употребляют и для носителя русского языка оно вполне естественно воспринимается в данном контексте, я решил оставить первоначальный вариант. Однако, если у вас возникли другие соображения на этот счет, мне будет очень интересно с ними ознакомиться, говоря языком полицейских сводок.

Неплоха идея записать на пленку звуки, издаваемые ими, когда они умирают. Видеозапись с ними, умоляющими о пощаде. Можете не сомневаться: у всех тех заядлых киноманов глаза полезут на лоб.

Как много их в этом городе. Чувствуешь, насколько это не в твою пользу. Я говорил уже, что потерял счет.

Сегодня есть неплохая возможность сделать шаг вперед. Как и они, я становлюсь более уязвимым, если слишком долго ничего не предпринимаю, а наибольшая осмотрительность состоит в том, чтобы менять образ действий и быть непредсказуемым.

Это легко. Мне многого не надо. Большая часть того, чем я владею, это я сам.

Они стопорнули меня на шоссе № 10, на выезде из города, из-за сломанной задней левой габаритки. Мой факсимильный портрет украсил лобовое стекло патрульной машины. Дневник забрали в качестве свидетельства, так что пока я пользуюсь самодельным пером и клочком студенческой записной книжки, который надеюсь включить в дневник позднее.

В камере, рассчитанной на четверых, я совсем один. В серой литой двери оконце для передачи пищи, не как в наглухо закрытой камере полицейского участка. По пути в камеру я заметил, что и они поймали кровососа. Скорее всего, случайно; наверное, они и не догадываются, кто у них в руках. Тут нет ни восхода, ни заката, и если он выбирается наружу по ночам они об этом так и не узнают. Но я-то знаю. Пока не буду ничего говорить. Я весь на виду и в невыгодном положении. Вместо одного, ускользнувшего сегодня, я смогу уничтожить десятерых на следующей неделе.

Следующая неделя. Я оправдан наконец.

Я успокоился, как только они показали мне фотоснимки. Понятия не имею, как им удалось собрать данные о нескольких последних кровососах, которых я изловил. Сразу будто гора с плеч. Теперь мне незачем пускаться в объяснения по поводу дневника, который, как вы можете видеть, мне возвратили сразу. У них были тысячи вопросов. Они хотели знать о молотах, кольях, о предпочтительном методе нанесения смертельного удара. Я предупредил их, что следует избегать широких облав, особенно по ночам, когда враг всего сильней.

На этот раз они прислушались к моим словам, это меня очень взбодрило. Теперь борьба сможет выйти на новый уровень.

Они также дали понять, что мне не придется оставаться за решеткой. Привести в порядок кое-какие бумаги, и я снова буду там, среди них. Один чиновник – не полисмен, а врач – поздравил меня с хорошо выполненной нелегкой работой. Он пожал мне руку, от имени всех их, как он сказал, и упомянул, что собирается писать книгу о моей деятельности. Как волнующе!

По моей просьбе кровосос из соседней камеры был переведен в другую. Я сказал им, что для большей надежности им следует пользоваться одним из моих кольев. Это, впрочем, голое тщеславие с моей стороны. Я вытачиваю свои колья из ясеня на токарном станке. Дал им знать, что согласен, чтобы мои колья служили рабочей моделью для надлежащего производства того количества, которое потребуется им вскоре.

В следующий раз надо бы спросить у охраны, откуда у них такое количество кровососов на свежих форматах восемь на десять. Все эти имена и даты. Первоклассная документация.

Кажется, я даже немного завидую.

Они выпивают душу

Д. Г. Лоуренс

Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) родился в шахтерском городке Иствуд, графство Ноттингемшир, в семье шахтера и школьной учительницы. Закончив Ноттингемский университет, он также стал учителем. В 1910 году, когда его мать заболела, он помог ей уйти из жизни при помощи сильной дозы снотворного. В 1912 году Лоуренс познакомился с немкой Фридой фон Рихтгофен, к которой испытал сильное чувство и на которой впоследствии женился; во время Первой мировой войны он был обвинен в шпионаже в пользу немцев и в 1917 году вынужденно покинул Корнуолл. В 1919 году Лоуренс с женой навсегда оставили Англию и в последующие годы много путешествовали. Остаток жизни писатель провел в эмиграции, главным образом в Италии, Америке и Франции, где и скончался.

Лоуренс был плодовитым поэтом, в наследии которого около восьмисот стихотворений, критиком, новеллистом, драматургом, эссеистом, романистом, переводчиком и автором книг путешествий; многие его сочинения вызывали горячие споры. Феминистки сочли его прозу женоненавистнической, а откровенное изображение секса в ряде его книг, в первую очередь в «Любовнике леди Чаттерли» (1928), расценивалось при жизни автора как порнография. Среди других его романов, признанных сегодня значительными произведениями литературы XX века, – «Белый павлин» (1911), «Сыновья и любовники» (1913), «Радуга» (1915) и «Влюбленные женщины» (1920).

Рассказ «Красавица» был впервые опубликован в сборнике «Черная чаша» под редакцией Синтии Асквит (Лондон: Хатчинсон, 1927).

КрасавицаВ полумраке гостиной семидесятидвухлетняя Полина Аттенбро выглядела не старше тридцати. Да, она удивительно хорошо сохранилась и к тому же всегда была безупречно элегантна. Конечно, здесь важную роль играет сложение. Ее скелет пленил бы всех совершенством пропорций, а череп – обворожительной женственностью очертаний и прелестной наивной улыбкой этрусской царевны, покоящейся под крышкой саркофага в склепе.

Лицо у миссис Аттенбро было идеально овальной формы, слегка плоское – такие дольше всего противостоят времени. Когда щеки не пухлые, они и не отвисают. Точеный аристократический нос по-прежнему чуть вздернут. Только большие серые глаза слегка навыкате, они-то в первую очередь ее и выдавали. Порой казалось, что тяжелые синеватые веки наливаются болью – такого усилия стоило им удержать в глазах блеск и оживление; и еще в уголках глаз таилась тонкая паутинка морщин, порой она распускалась в дряблую кляксу, потом вдруг подтягивалась упруго и словно бы исчезала, в глазах сверкало лукавство, казалось, Полина вот-вот рассмеется – совсем как женщина на портрете Леонардо.

Одна только Сисили знала, что от морщинок Полины тянутся невидимые нити к ее силе воли. Только Сисили с вниманием наблюдала, как гаснут ее глаза и по многу часов остаются старыми, пустыми, безжизненными – пока домой не вернется Роберт. И тотчас же таинственные невидимые нити, которые управляли лицом Полины, туго натягивались, выцветшие, опустошенные жизнью старые глаза навыкате вдруг ярко вспыхивали, веки легко вспархивали, жидкие, едва заметные бровки изгибались горделивыми дугами – и перед вами вновь оказывалась молодая красавица во всем всемогуществе своего обаяния.

Да, ей, верно, и вправду была ведома тайна вечной молодости, или, может быть, она умела призывать к себе молодость, как охотник призывает сокола. Но она берегла свой дар и в высшей степени расчетливо оделяла им лишь избранных. Своего сына Роберта по вечерам; сэра Уилфрида Найпа, который приходил иногда пить чай; редких гостей, посещавших их по воскресеньям, когда Роберт был дома, – их встречала обворожительная молодая красавица, чьему «разнообразью нет конца, пред ней бессильны возраст и привычка», [49]49

ШекспирУ. Антоний и Клеопатра. Акт 2, д. 2. Перевод Б. Пастернака.

[Закрыть]– само остроумие, сама любезность, с едва уловимой усмешкой Джоконды, которой известна ваша тайна. Полине были известны все ваши тайны, но она и не думала кичиться этим. Она просто смеялась своим обворожительным смехом, весело и насмешливо, но без тени ехидства, только добродушие и снисходительность, шла ли речь о добродетели или о пороке – добродетель, естественно, встречала несравненно большую снисходительность. Так, во всяком случае, можно было заключить по ее шаловливым интонациям.

И только на племянницу Сисили она не находила нужным расточать свое обаяние. Да Сисс все равно не оценила бы; к тому же она некрасивая, а главное – влюблена в Роберта; нет, пожалуй, главное то, что ей тридцать лет и она живет на содержании своей тетки Полины. Подумаешь, есть ради кого стараться.

Сисили, которую и тетка, и кузен Роберт называли Сисс – как будто кошка шипит, – была высокая смуглая молодая женщина с толстым широким носом, очень молчаливая, редко когда с трудом выдавит из себя несколько слов. Она была дочь бедного священника конгрегационалистской церкви, а священник был родной брат покойного мужа тети Полины, и вот уже пять лет тетя Полина опекала Сисс.

Жили они втроем милях в двадцати пяти от города, среди небольшой уединенной долины, в аристократическом, но небольшом замке в стиле времен королевы Анны, окруженном небольшим, но на редкость живописным парком. Для семидесятидвухлетней тети Полины лучшего места было не найти, здесь она идеально устроила свою жизнь. Вспорхнут, бывает, зимородки из кустов черной ольхи у ручья, сверкнут своими синими спинками – и затрепещет от восхищения сердце тети Полины. Очень она была чувствительна к красоте.

Роберт был на два года старше Сисс; он каждый день ездил в город, в свою адвокатскую контору. Он был барристер [50]50

Адвокат, имеющий право выступать в высших судах; является членом одного из «Судебных иннов».

[Закрыть]и, к своему глубочайшему и тайному унижению, зарабатывал около ста фунтов в год. Как он ни старался, подняться выше этой цифры ему не удавалось, зато как легко было сорваться вниз. Конечно, это не имело решительно никакого значения. У Полины были средства. Но ведь принадлежали-то они Полине, и хотя она тратила деньги довольно щедро, вы всегда чувствовали, что вам сделали прелестный и незаслуженный подарок. Ах, насколько приятней делать подарки, когда их не заслужили, твердила тетя Полина.

Роберт был тоже некрасивый и почти всегда молчал. Среднего роста, крепкий, коренастый, но не полный. Полноватым было только его лицо, бритое, с очень нежной белой кожей, замкнутое и неподвижное, как у итальянского священника. Но глаза были серые, как у матери, только очень застенчивые и робкие, ни тени Полининой уверенности. Наверное, одна только Сисс чувствовала, сколь неодолима его ужасающая застенчивость и неизбывное ощущение стесненности, неловкости, словно его душа мается в чужом теле. Но он никогда не пытался избавиться от своих мук. Ездил в Лондон в суд, занимался делами. Однако интересовали его только нераскрытые преступления многолетней давности. Он собрал редчайшую коллекцию старинных документов, относящихся к судопроизводству в Мексике: заявления оснований иска и защиты против иска, обвинительные заключения, апелляции, и единственной, кто знал об этой коллекции, была его мать, ей одной он показывал документы, в которых отразилась жуткая, леденящая кровь смесь положений светского законодательства и узаконений суда инквизиции в Мексике семнадцатого века. Ему как-то попалось дело двух английских солдат, которых судили в 1620 году в Мексике за убийство, и он с интересом его изучил, потом в руках у него оказался обвинительный приговор, вынесенный в 1680 году некоему дону Мигелю Эстрада за то, что он соблазнил одну из монахинь монастыря Святого Сердца Господня в Каксаке, и Роберт окончательно увлекся.

Полина и ее сын Роберт проводили восхитительные вечера, разбирая эти старинные документы. Красавица немного знала испанский. Она даже внешне была слегка похожа на испанку – в волосах высокий гребень, на плечи наброшена роскошная темно-коричневая шаль, сплошь расшитая серебристым шелком. Вот она сидит за бесценным старинным столом, мягко отражаясь в зеркальной поверхности его столешницы глубоко-коричневой древесины, в волосах высокий гребень, серьги с длинными подвесками, все еще прекрасные руки обнажены, шея унизана жемчугом, бархатное платье терракотового цвета, на плечах коричневая шаль или какая-нибудь другая, столь же роскошная, мягко горят свечи – и вам действительно кажется, что перед вами испанская аристократка, красавица лет тридцати двух – тридцати трех. Искусно расставленные ее рукой свечи освещают ее лицо так, что оно кажется особенно юным и прекрасным; высокая, выше головы, спинка кресла обита зеленой парчой, и лицо на ее фоне напоминает распустившуюся в оранжерее к Рождеству неясную розу.

Они всегда обедали втроем и каждый вечер выпивали бутылку шампанского: Полина и Сисс по два бокала, Роберт остальное. Какой лучезарной улыбкой сияла красавица Полина, каким искрилась оживлением! Сисс, с коротко стриженными черными волосами, в обтягивающем широкие плечи красивом, очень ей идущем платье, которое тетя Полина помогала ей шить, глядела своими тихими, смущенными ореховыми глазами то на тетушку, то на кузена, выполняя роль заинтересованной публики. А интереса было хоть отбавляй. Пять лет она наблюдала этот спектакль и порой готова была ахнуть от восхищения – до чего же блистательно играла Полина. Но в глубине души она хранила свидетельства преступлений куда более зловещих, чем дела, которые коллекционировал Роберт, и все эти свидетельства касались ее тетки и кузена.

Роберт был джентльмен до кончиков ногтей, его старомодная церемонная учтивость идеально маскировала терзающую его застенчивость. Впрочем, он был не только застенчив, но еще и скован, и Сисс это знала. Ему было еще невыносимее, чем ей. Сисили страдала от скованности всего пять лет. Роберт, судя по всему, начал страдать еще до рождения. Ему наверняка было очень неудобно в утробе его красавицы матери.

Он уделял матери все свое внимание, покорно тянулся к ней, как цветок к солнцу. И все же как священник, который видит всю свою паству, он постоянно краешком сознания ощущал присутствие Сисс, ее отстраненность от них с Полиной и чувствовал, что совершается какая-то несправедливость. Он ощущал, что в гостиной теплится еще одна, третья душа. А вот для Полины племянница была всего лишь частью обстановки, ей и в голову не приходило, что это живой человек.

Роберт пил кофе с матерью и Сисс в тепло натопленной гостиной, среди изысканной антикварной мебели – миссис Аттенбро зарабатывала неплохие деньги, торгуя картинами, мебелью и разной экзотикой из неприобщенных к цивилизации стран, хотя и не афишировала эту свою деятельность, – и до половины девятого все трое болтали о том о сем. Было очень приятно сидеть так, очень уютно, даже по-домашнему; Полина среди коллекции дорогой антикварной мебели сумела создать настоящий домашний уют. Болтали о чем-нибудь незатейливом и почти всегда смеялись. Полина была в своей стихии: беззлобные насмешки, тонкие шутки, блестящие остроты так и искрились, так и порхали, – но потом вдруг она умолкала.

Сисс тотчас же вставала, говорила «покойной ночи», прощалась и уходила, унося на подносе кофейный прибор, чтобы Бернетт их не тревожил.

И тут наконец наступало долгожданное упоительное время, счастливые часы, когда мать и сын оставались вдвоем и с увлечением погружались в расшифровку рукописей и обсуждали юридические тонкости; и лицо Полины сияло тем восторженным оживлением юной девушки, которое всем было так хорошо известно. И она вовсе не притворялась. Каким-то непостижимым образом она сохранила в себе эту удивительную способность увлекаться – когда дело касалось мужчины. Казалось, что сдержанный, немногословный, спокойный Роберт старше ее, он даже напоминал священника наставляющего юную пансионерку. Примерно так он себя и чувствовал.

Сисс жила отдельно, в комнатах над помещением, где раньше были конюшня и каретный сарай. Лошадей сейчас не держали, а автомобиль Роберт ставил в бывший каретный сарай. У нее были три очень миленькие комнатки анфиладой, и она привыкла к тиканью конюшенных часов.

Но она не всегда сразу шла к себе. Летом часто садилась на стриженую траву и слушала летящий сверху, из открытого окна гостиной, мелодичный, завораживающий смех Полины. Зимой молодая женщина надевала теплое пальто и медленно шла к мостику через ручей и там, прислонясь к ограде, долго глядела на три освещенных окна гостиной, где мать и сын так счастливо проводили вечер вдвоем.

Сисс была влюблена в Роберта и была уверена, что Полина не прочь, чтобы они поженились – но только после ее смерти. Но Роберт, бедный Роберт, его и сейчас терзают муки ада, когда он с кем-то разговаривает, будь то мужчина или женщина, – так трудно одолеть ему свою застенчивость. Что от него останется, когда умрет мать, лет эдак через десять – пятнадцать? Пустая оболочка – оболочка мужчины, который так и не узнал, что такое жизнь!

Среди уз, связывавших Роберта и Сисс, было и то удивительное, необлекаемое в слова притяжение, которое невольно возникает между молодыми, когда они живут под гнетом стариков. Существовало и другое чувство, только Сисс не знала, как превратить его в узы, – страсть. Бедняжка Роберт был по натуре человек страстный. Его молчаливость, его болезненная застенчивость, которую ему с таким трудом удавалось скрывать, были следствием пылкого темперамента, от которого тайно страдала его плоть. И как же искусно Полина на этом играла! Видела, видела Сисс, что было в глазах Роберта, когда он глядел на мать, – зачарованность была в них, унижение и жгучий стыд. Стыдился он того, что он не мужчина. И что не любит свою мать. Он восхищался ею. Безмерно восхищался. Перед всеми же остальными ему суждено было всю жизнь цепенеть в непреодолимом смущении.

Сисс оставалась в саду, пока в спальне Полины не зажигался свет – значит, уже десять часов. Красавица удалилась на покой. Роберт будет сидеть в гостиной еще час-полтора один. Потом тоже уйдет спать. Сисс, затаившейся в темном саду, иногда хотелось прокрасться к нему наверх и сказать: «Ах, Роберт, Роберт, какую мы оба совершаем ошибку!» Но она боялась, что тетя Полина услышит. У Сисс не хватало решимости. Вечер за вечером она неизменно возвращалась в свои комнаты.

Утром всем трем членам семьи приносили в спальню на подносе кофе. Ровно в девять Сисс полагалось быть в доме сэра Уилфрида Найпа, где она два часа занималась с его младшей внучкой. Это было ее единственное серьезное занятие, если не считать, что она любила играть на рояле и много времени проводила за инструментом. Роберт уезжал в город около девяти. Тетя Полина появлялась к ланчу, а иногда лишь к чаю. Появлялась юная и свежая. Но если был день, очень скоро начинала никнуть, как сорванный цветок, который забыли поставить в воду. Это был ночной цветок, он расцветал при свете свечей.

И потому днем она всегда отдыхала. Если светило солнце, принимала солнечные ванны. Это была одна из ее маленьких тайн. Во время ланча она съедала что-нибудь очень легкое; а солнечные ванны принимала или до полудня, или после, смотря по настроению. Чаще все-таки она загорала после полудня, когда на обсаженной тисами небольшой площадке за бывшей конюшней так ласково грело солнышко. Здесь, в укромном уголке возле красных кирпичных стен бывшей конюшни, скрытой темной густой изгородью тисов, Сисс раскладывала шезлонг, стелила пледы, на всякий случай ставила легкий зонтик от солнца. И сюда с книгой приходила красавица. А Сисс поднималась к себе в комнаты охранять тетку – у той был необыкновенно чуткий слух, вдруг вдали раздадутся чьи-то шаги.

Как-то раз Сисили подумала, а почему бы и ей тоже не принять солнечную ванну, вот она и скоротает скучные послеполуденные часы. Давно копившаяся в ней досада не находила выхода. А тут вдруг открылась такая возможность развлечься – позагорать на плоской крыше конюшни, куда можно подняться с чердака. Она часто поднималась сюда заводить конюшенные часы, эту обязанность она взяла на себя сама. И вот сейчас Сисс перекинула через руку плед, вылезла наверх, посмотрела на небо, на макушки вязов, на солнышко, потом разделась и легла в уголке на краю крыши у ограды, где ее никто не видел, зато всю освещало солнце.

А это, оказывается, приятно – окунуться обнаженным телом в нагретый солнцем воздух! Удивительно приятно! Ей даже показалось, что неизбывная тяжесть чуть отпустила сердце, что не так остро точит его горечь невысказанной обиды. Она привольно раскинулась на пледе, радостно подставляя тело солнцу. Пусть у нее нет возлюбленного, зато никто не отнимет ласку солнца! Она в истоме перевернулась на спину.

И вдруг сердце остановилось в груди, волосы поднялись дыбом – тихий, задумчивый голос произнес возле самого ее уха.

– Нет, Генри, нет, мой родной! Я не виновата в том, что ты не женился на этой своей Клодии и умер. Радость моя, как можно такое вообразить? Я очень хотела, чтобы ты на ней женился, хоть это был бы ужасный мезальянс.

Сисили вжалась в плед, тело стало ватным, она похолодела от ужаса. Какой ужасный голос, вроде бы тихий, задумчивый и при этом сверхъестественный. Совершенно нечеловеческий голос. Но все равно кто-то наверняка на крыше есть! Господи, какой невыразимый кошмар!

Она с трудом приподняла голову и боязливо оглядела покатую свинцовую крышу – никого. Трубы слишком узкие, в них не спрячешься. Значит, кто-то затаился в деревьях, в вязах. А может быть, – о несказанный ужас! – это просто голос, голос без тела. Она подняла голову чуть выше.

И тут голос снова заговорил:

– Ты должен мне верить, мой милый! Я только хотела доказать тебе, что через полгода она тебе наскучит, может быть и раньше. И я оказалась права, трижды права! Мне так хотелось оградить тебя от разочарования. Ты просто надорвал себе душу, ты сам не знал, любишь эту дурочку Клодию или нет – бедняжка, она потом так горевала! – и организм твой ослаб, при чем же тут я? Ты сам запутался в этих сетях, мой любимый. А я – я всего лишь предупреждала тебя. Что мне еще оставалось? А ты сломился и умер и даже не узнавал меня перед смертью… О, какая это была мука, какая боль…

Голос умолк. Сисили в изнеможении опустилась на плед, сердце бешено колотилось – с таким напряжением она слушала. Господи, какой ужас! Сияет солнце, небо такое голубое, летний день сказочно хорош, мир прекрасен. А ей – о неисповедимый ужас! – ей слышится голос какого-то духа и вынуждает поверить, что сверхъестественное существует! Она просто не выносит разговоры о сверхъестественном, занятия спиритизмом, привидения, голоса, стуки и прочую чепуху.

И вот поди ж ты – слышит этот жуткий, прямо из кошмара голос, от которого бросает в дрожь, хрипловатый, с призвуками шепота! Но самое страшное – этот голос ей знаком! И страх отнимает все силы. Бедная Сисили лежала окаменев, раздетая и потому чувствовала себя еще более жалкой и беспомощной, от ужаса она даже пальцем не могла пошевелить.

И вдруг послышался вздох – глубокий и зловеще знакомый, однако ничего человеческого в нем не было.

– Да, милый, мое сердце истекает кровью. Но пусть лучше истекает кровью, чем разобьется. Горе, горе, мне нет утешения! Но только я, мой мальчик, не виновата. И если Роберт хочет, пусть женится на этой глупой корове Сисс – хоть завтра. Но он не интересуется женщинами, зачем навязывать ему брак? – Слова звучали то громче, то тише, шепот становился почти совсем неразличим. Сисс вся обратилась в слух – не пропустить ни звука!

Когда голос произнес последние слова, она почувствовала, что сейчас громко, истерически расхохочется. Но удержалась – осторожность и удивившая ее самое хитрость победили. Да это же тетя Полина! Тетя Полина занимается чревовещанием! Вот ведьма!

Интересно, где она? Сисс оставила ее внизу, в шезлонге, возле стены конюшни, где сейчас сама загорает на крыше. Происходит какой-то дьявольский фокус чревовещания или чтение мыслей на расстоянии. Звуки налетали волнами, порой едва различимые, не громче шелеста. Сисс напряженно слушала. Нет, это не чревовещание. Дело обстоит куда страшнее: она принимает чужие мысли, которые почему-то облечены в звуковую оболочку. Чудовищно! Сисили лежала все так же без сил, скованная страхом; но где-то в глубине души возникло подозрение, оно ее успокаивало. Эти звуки – сатанинский трюк, который придумала эта знающаяся с нечистой силой женщина.

А она и в самом деле ведьма! Догадалась, что Сисили считает ее убийцей собственного сына, Генри. Бедный Генри был старший брат Роберта, между ними была разница двенадцать лет. В двадцать два года Генри скоропостижно умер, не выдержав мучительной борьбы с собой, потому что он был страстно влюблен в прелестную молоденькую актрису, а мать презирала его за это увлечение и всячески потешалась над влюбленными. Генри заболел какой-то безобидной болезнью, но яд проник ему в мозг и убил его, он умер, так и не придя в сознание. Сисс знала эту историю от отца. Полина убьет и Роберта, как когда-то убила Генри. Она же настоящий убийца! В голове не укладывается: мать убивает своих слишком чистых душою детей, которые очарованы ею, – коварная Цирцея!

– Наверное, уже пора, – пробормотал далекий глухой голос. – Быть на солнце слишком долго так же вредно, как не быть вовсе. Нужно отмерять солнце, отмерять любовь, еду – ровно столько, сколько нужно, не больше и не меньше, и женщина может жить вечно. Да, вечно, я в этом убеждена. Нужно впитывать в себя столько жизни, сколько ты тратишь. Или чуть больше!

Конечно же, это тетя Полина! Чудовищно, невероятно! Она, Сисс, слышит мысли тети Полины! Можно рассудок потерять! Мысли тети Полины распространяются как радиоволны, а она, Сисс, вынуждена слышать, о чем думает ее тетка! Кошмарно! Непереносимо! Одна из них умрет, тут и сомневаться нечего.

Сисс сжалась в комок и лежала без движения, глядя перед собой пустыми глазами. Это была последняя, предельная пустота. А между тем прямо перед ее глазами находилось отверстие. Она глядела чуть не в самое это отверстие и не видела его, а оно было в самом углу крыши – жерло свинцового желоба. Наконец она разглядела отверстие, но все равно ничего не поняла. Только еще больше испугалась.