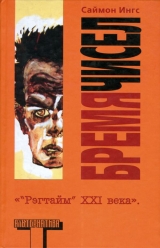

Текст книги "Бремя чисел"

Автор книги: Саймон Ингс

Жанр:

Контркультура

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)

На Земле Эллсворта в Антарктиде (и особенно в горах Пэтриот-Хиллс) во льду можно найти пузырьки. Иногда даже цепочки пузырьков вроде тех, что выпускает ныряльщик. Летом, когда солнце не заходит за горизонт несколько месяцев подряд, внутри таких пузырьков образуется жидкая пленка, и в этой пленке начинают размножаться бактерии.

Сейчас здесь минус двадцать по Фаренгейту,[2]2

-28,9 по Цельсию.

[Закрыть] безветрие, и Джим Ловелл занят поиском пресловутых пузырьков. В своей стандартной красной парке он чувствует себя неуклюжим, будто младенец. Его руки, защищенные от холода перчатками с несколькими слоями шерсти и кожи, похожи на звериные лапы, и от них мало толку. Неожиданно, едва не сбив с ног, на Джима обрушивается порыв ледяного ветра.

Под швальными порывами команда, будто стая пингвинов, инстинктивно сбивается в кучу.

От ветра снег поднимается вверх. Он старый: Антарктида – огромная пустыня, осадки выпадают здесь не чаще, чем в Сахаре. Снежная крупа, которая перетирается десятилетиями, такая мелкая, что проникает даже через ткань рюкзаков или стены палаток. Старший команды велел всем обмотать вокруг талии веревки. В любую секунду видимость может упасть до нуля. Действительно, так и происходит. Еще в Чили, во время прохождения подготовительного курса, инструктор заставлял их нахлобучивать на голову белые пластмассовые ведерки для имитации эффекта снежной бури с полной потерей видимости.

Группа осторожно, на ощупь, как выводок слепых мышат, спускается вниз по склону, направляясь к лагерю.

В том, что они умудрились не заметить тело, когда утром шли на задание, нет ничего удивительного. Даже тонкого слоя снега достаточно, чтобы полностью скрыть труп от глаз. Сильным ветром смело прочь снежный покров, от чего обнажился лед, который, если бы на него падал солнечный свет, имел бы синеватый оттенок. Этот лед черен, как деготь.

В толще льда покоится мертвец.

Джим кричит, но никто не слышит его крика. Катабатические, или нисходящие, ветра – исполинские массы ледяного воздуха, безжалостные и невообразимо холодные, которые подобно лавине обрушиваются вниз с каменистых карманов в горах, – заглушили его голос. Рывок веревки – сигнал остальным членам группы: стоять на месте. Джим опускается на колени.

Нет, это какой-то абсурд. Человек, вмерзший в лед. Каждый сантиметр льда – это как минимум тысяча лет. Каким образом попал он сюда? Руки раскинуты в стороны, голова запрокинута, глаза широко открыты, а из разверстого в немом крике рта тянется цепочка пузырьков воздуха…

Они вынуждены покинуть это место. На таком ветру ничего не сделаешь. А на следующий день человека уже не найти. Впрочем, они особо и не пытаются, да и времени нет. Им ни за что не вытащить мертвеца из-под слоя льда. Да и зачем? Какой в этом смысл?

Добравшись до лагеря и нырнув под не слишком теплые своды похожих на эскимосские иглу палаток, полярники обмениваются мнениями. По-видимому, это тело участника какой-то давней экспедиции. Да, не повезло парню, угодил в гигантский ледяной саркофаг. Такой не изготовит ни один гробовщик.

Через неделю, на станции Амундсен-Скотт, находясь в относительном тепле и уюте, Джим Ловелл и астронавт Оуэн Герриот поют за ужином. Они весело приветствуют обитателей полярного поселка, делятся воспоминаниями о полетах. Ради поддержания реноме (бремя славы! Все-таки ведь «ветеран космических полетов и непревзойденный оратор») Джим встает и без всяких шпаргалок начинает приветственную речь.

…Но почему тот человек вмерз в лед стоя? Одна нога согнута в колене, другая выпрямлена, голова запрокинута… И почему лед такой прозрачный?..

Стоя перед своими слушателями, Джим Ловелл неожиданно умолкает. Чтобы как-то скрыть растерянность, делает глоток кофе из чашки. О чем он только что говорил? Об «Аполлоне-8»? Или об «Аполлоне-13»? Всем хочется послушать его рассказ о «тринадцатом» и не в последнюю очередь – из-за фильма. Что ж, Джим не возражает. Фильм получился приличный. А сам он не настолько важная персона, чтобы смотреть в зубы дареному коню. Тем более что картина вернула ему былую славу. Если бы не Рон Ховард, разве оказался бы Ловелл здесь, на Южном полюсе? Ну, возможно, и мог оказаться, но ход экспедиции вряд ли бы стали освещать телевизионщики Си-эн-эн.

Они поставили в известность поисково-спасательную команду, потом, посовещавшись, решили, что будет лучше, если газетчики не узнают о находке. К тому же события, связанные со смертью и преступной халатностью, редко попадают даже на последние страницы газет, особенно здесь, к югу от шестидесятой параллели.

Так на чем он остановился?

На полете «Аполлона-8»? Или «Аполлона-13»?..

Слушатели терпеливо ждут продолжения рассказа.

Джим нарочито закашливается и делает еще глоток кофе.

Наверное, стоит упомянуть о «Джемини-7». Этой темой люди не особенно интересуются. Да еще если все выступление продлится не более часа и точно известно, что дальше речь пойдет о «тринадцатом», о взрыве и самом тяжком испытании, выпавшем на долю НАСА. Думать так его заставляет отнюдь не цинизм. Просто Джим выступает перед людьми уже давно и знает, что именно заставляет их слушать, затаив дыхание. Печально, ведь рассказ о «Джемини-7» сделать увлекательным вовсе не трудно. Стоит лишь вспомнить подробности. Вспомнить, как почти все приборы – за редким исключением – начали выходить из строя. Ракетные двигатели малой тяги. Топливные элементы. Бедняга Фрэнк Борман с его узким командирским видением… руки у него так и чесались нажать рычаг аварийного прекращения полета. Но кто посмеет упрекнуть его в этом? Они так и остались на орбите, ожидая, когда на «шестом» прилетят Стаффорд и Ширра. Две недели жизни в капсуле, которая – час за часом, сбой за сбоем – превращалась в орбитальный сортир.

«Джемини-7». Об этом корабле он никогда не говорит. И все-таки воспоминания о нем преследуют Ловелла по пятам.

Стальной пузырь обезьяньего существования, взмывающий ввысь, в безмятежный черный океан.

Наступает зима. Солнце скрывается за тучами. Голубой лед становится черным. Тонкая пленочка воды, изнутри обволакивающая каждый пузырек воздуха, превращается в лед, убивая все живое. Окружающий мир потемнел, утратив прежние краски. Жизнь прекращается.

Вся пища в командном модуле «Одиссей» покрыта инеем. Условия здесь не намного лучше, чем на «Аквариусе». (На чем он остановился? О чем рассказывает? О лунном модуле «Аполлона-13», ставшем для них спасательной шлюпкой, когда не оставалось ничего другого, кроме ожидания?) Джим Ловелл продолжает. Зачарованные слушатели подались вперед, боясь пропустить хотя бы слово. Время от времени рассказ прерывается дружным смехом. Как жаль, что сам он теперь не может уловить значения привычных слов, соскальзывающих с его губ.

Когда они пять недель спустя вернулись в Пунта-Аренас – последняя остановка перед полетом домой, – оказалось, что Ник Джинкс, тот странный англичанин, что подошел к Джиму на улице, куда-то исчез. Никто в городе ничего не знал о нем.

И вот с тех самых пор Ловелл был вынужден хранить в памяти этот невероятный образ, будучи не в силах освободиться от него: он поверил, что человек во льду был именно Ник Джинкс. Да, Джинкс каким-то чудом вмерз в лед. С тем же успехом можно сказать, что он вмерз во время. Красивые, жестокие, близко посаженные глаза глядят на Джима из невообразимо далекого прошлого. Рот открыт и навеки застыл в безмолвном крике. Правая нога, обутая не в старинный сапог из тюленьей кожи, а во вполне современный, из кожзама, приподнята, как будто он вот-вот наступит на хвост саблезубому тигру. Носок левой вытянут, словно человек пробует теплые воды кембрия.

Авианосца «Шангри-Ла» нигде не видно. Где тебя носит, черт побери, «Шангри-Ла»?

Джим на ощупь находит кнопку, включает фары, заливая светом темную дорогу, ведущую к Лейк-Форест. Приборная доска оживает, испуская нежное зеленое свечение. «Дворники» с писком скользят туда-сюда по ветровому стеклу. Ловелл чертыхается и останавливает их. Затем коротко усмехается: на восьмом десятке он может спокойно признать, что никогда не дружил с кнопками и выключателями. (Джим никогда не забудет взгляд, каким его удостоил на «Аполлоне-8» Фрэнк, когда он случайно надул его спасательный жилет.)

За границей света, отбрасываемого фарами автомобиля, окружающий мир остается призрачно-серым, лишенным красок. Однако Джим Ловелл – профессионал. Джим Ловелл, с его навсегда застывшей улыбкой и глазами, настроенными на цвета окружающего мира, на зеленые и красные огни, на датчики и знаки, сейчас сидит в металлическом пузырьке на колесах. Он держит путь домой, как всегда делал и раньше, преодолевая невообразимые расстояния сквозь океаны ночной тьмы, сквозь бездонное черное спокойствие смерти.

ДАР

1

Лето 1939 года

Британское правительство уверено, что начало немецких бомбардировок означает конец цивилизации. Оно уже не раз предсказывало огромные человеческие потери в том случае, если самолеты «люфтваффе» нанесут удар по Лондону. Цифры назывались апокалипсические. Но более всего удручает оценка психологической стойкости англичан. Аналитики полагают, что бомбардировки приведут к тому, что те, кто выживет, просто сойдут с ума.

Из больниц прилегающих к Лондону районов все пациенты, которые не нуждались в экстренной помощи, отправлены домой. Теперь госпитальные койки готовы принять тысячи других – с диагнозом «психическая травма».

Правительство также опасается, что после воздушных налетов уцелевшие не захотят покидать лондонское метро. Эти люди сделают вид, будто их не касается творящееся на лежащей в руинах поверхности. Вместо этого они предпочтут остаться под землей, где начнут плодиться и размножаться, вселяя ужас в тех, кто остался наверху. В Лондоне метро на ночь запирают на замок, чтобы люди не искали в нем спасения от ночных бомбардировок.

Бывшая работница скотобойни, девятнадцатилетняя Кэтлин Хоскин, знает это лучше, чем кто-либо другой. У нее свой и весьма надежный источник информации. Дрожащими пальцами Кэтлин печатала на машинке цифры, которые были пока неизвестны даже кабинету министров. Вместе со специалистом, назначенным все тем же правительством, она работала над проектом, который был призван оценить масштабы воздействия ударной волны на здоровье людей. Кстати, этот специалист был не только человеком великого ума, но и весьма приятным в общении джентльменом, за что коллеги прозвали его Мудрецом.

Мудрец учил Кэтлин, что если смело посмотреть в глаза тому, что вселяет в вас ужас, а вместо страха попытаться ощутить здоровое человеческое любопытство, то этот ужас – Мудрец называл его мандражем – испарится без следа. Именно по этой причине Кэтлин оставила посеревший от дождя Дарлингтон и села в поезд, следовавший в Лондон – город, от которого вскоре теоретически не должно остаться камня на камне. Эта поездка в самое сердце грядущего светопреставления являлась не только необходимостью – девушке нужно было найти работу и крышу над головой. Но это еще и испытание, которое ей предстояло пройти – причем по собственной воле. Кэтлин полагала, что если взглянуть на жизнь спокойно и непредвзято, то ей наверняка удастся выжить, несмотря на ужасы бомбардировок и пожаров.

Мужчины, ехавшие с ней в одном купе – кривозубые улыбки, дешевые сигареты, которыми они пытались ее угощать, – сами по себе представляли предмет для изучения. Под руководством Мудреца Кэтлин успела поднатореть в такой вещи, как правильная методика научного исследования. Главное – подавить в себе эмоции, отстраниться от тех вещей, которые хочешь изучить. К тому же она не курит.

На некоторых мужчинах, едущих в поезде, военная форма. Но большинство в штатском. Это добровольцы, которым еще предстоит, что называется, «понюхать пороху». Между первыми и вторыми успели установиться дружеские отношения, что тотчас бросается в глаза, если посмотреть на нескольких молодых, чисто выбритых пассажиров в их купе, которые явно ехали по каким-то коммерческим делам.

– Садись ко мне поближе, милашка, тут свежий воздух.

– А рядом со мной есть место, где можно вытянуть ноги.

– А я сам родом из Дарлингтона, присаживайся ко мне и давай поболтаем.

Они явно дразнят ее. Кэтлин держится особняком, отлично понимая, что далеко не красавица, да и одежка на ней так себе.

– Ты что, язык проглотила?

– Или твоего парня уже призвали на войну?

– Можно сказать, оторвали от твоей юбки и поставили под ружье?

Взрыв хохота.

Кэтлин устало вздыхает. Надо в срочном порядке проделать какой-нибудь эксперимент. И она улыбается, чтобы расположить их к себе.

Парень с усыпанным прыщами – а заодно и угрями – лицом тотчас расплывается в улыбке. Он явно уже успел хлебнуть сидра, и теперь ему, что называется, море по колено.

– Я же говорил, что ты своя в доску!

Кэтлин тотчас отметила про себя, что рекомендованная Мудрецом стратегия принесла первый успех. Она сумела определить и правильно разрешить проблему человеческих взаимоотношений. Впервые за всю жизнь она не разревелась в присутствии такого количества парней.

Тем не менее, несмотря ни на что, девушка остается сидеть на своем месте – том самом, которое сама же и выбрала, спиной по ходу поезда, лицом на запад. Она в последний раз смотрит на привычные с детства пустоши. А сейчас перед ней открывается широкая картина. Взгляд Кэтлин устремлен вдаль, поверх голых скал и низких каменистых хребтов, выше давно заброшенных кирпичных стен, над зарослями боярышника, искривленного ветром, – туда, где – если постараться – можно разглядеть ряд заброшенных сарайчиков. Рельеф местности таков, что разглядеть их можно, только сидя спиной по ходу поезда.

Кстати, величайшее заблуждение, что эти сарайчики якобы нельзя разглядеть из окна проходящего поезда. Подобную оплошность допустил Мудрец в самом начале работы над проектом, неправильно прочитав топографическую карту. Ошибка обнаружилась, лишь когда он приступил к изучению планов строительства других объектов, но еще до того, как сами сарайчики были построены. Сама по себе ошибка была пустяковой. И Солли Цукерман – коллега Мудреца и главный смотритель засекреченного зверинца – убедил его, что не стоит ничего переделывать.

Кэтлин вспомнилась ее первая поездка в поезде вместе с Мудрецом. Поскольку она надеялась на продолжение сотрудничества, то называла его мистер Арвен. Мудрец же постоянно подначивал ее, то и дело напоминая, что поскольку он профессор, то девушка должна называть его не иначе как «профессор Арвен». Ведь у него как-никак имеется ученая степень, а поскольку сама Кэтлин обожает всякого рода звания, то должна использовать их в своей речи.

Помнится, тогда Арвен внезапно оборвал себя на полуслове и поспешно вынул часы. Несколько мгновений он молчал – похоже, вел отсчет времени, – после чего выглянул из окна. Затем взял ее за руку и потянул вслед за собой на сиденье – то самое, что располагалось спиной по ходу поезда.

– Я привыкла ездить лицом по ходу поезда, иначе мне делается дурно, – запротестовала Кэтлин. Мудрец ничего не ответил, а она подумала про себя: когда же ты опустишь мою руку? Вместо этого Арвен сжал ее запястье еще сильнее, до боли, и указал в окно.

– А теперь посмотри вон туда! Видишь?

И девушка рассмотрела вдали очертания их якобы засекреченной лаборатории.

Но мистер Цукерман – профессор Цукерман – был прав. Едва мелькнув вдали, сарайчики тотчас скрылись из вида. Так что вряд ли их кто-то обнаружит.

– Вот зараза! – воскликнул Мудрец.

Его слова даже сейчас вызвали у девушки улыбку. Прыщавый парень тотчас поднялся со своего места и сел рядом с ней. Судя по всему, он решил, что она отреагировала на его реплику, которую Кэтлин не расслышала.

Залихватским движением парень отправляет в рот сигарету, но слишком долго роется в карманах в поисках зажигалки. Он сжимает сигарету губами, и та повисает, грозя вот-вот упасть.

Угреватая физиономия заливается краской, и парень сует сигаретную пачку Кэтлин прямо под нос.

– Нет-нет, спасибо, – говорит она и поворачивается к окну. – Смотри… Смотри…

Никакой лаборатории там уже нет.

Густое облако табачного дыма прижимает к стеклу свои липкие белесые ладони.

Кэтлин ушла из школы в четырнадцать лет. Работа в качестве помощницы дядюшки в конторе при скотобойне была не слишком утомительной. Когда привозили новую партию скота, то этим занимались специальные работники. Они подсчитывали, каков будет выход мяса, сколько чего пойдет в отходы, как много заработает компания и что причитается рабочим. У дядюшки имелась секретарша, длинноносая тетка, которая вела деловую переписку. От Кэтлин требовалось содержать в порядке папки с документацией. Еще она печатала для дядюшки списки дел, которые ждали своей очереди, выдавала работникам разделочного цеха их жалованье. Иногда девушку отправляли с поручениями в город. И лишь теперь, уйдя со скотобойни, она поняла, что дядя взял ее на работу главным образом потому, что ему хотелось время от времени ее видеть. Пока Кэтлин была маленькой, он не играл особой роли в ее жизни. Поговаривали, что причиной тому была какая-то размолвка между ним и его братом, то есть ее отцом.

Вскоре после того как отец окончательно бросил их с матерью, к ним в дом наведался дядя. Помнится, мать тогда отправила ее наверх, к себе в комнату. Кэтлин легла на пол, прижимаясь ухом к шелке между половицами. Если дядя и сказал тогда что-то такое, что заслуживало бы внимания, она этого не запомнила.

И вот теперь ей ясно одно – она покидает эти края, причем навсегда. Дядюшке нравилось, когда она была рядом. И многие поручения он придумывал специально ради того, чтобы они могли просто посидеть вдвоем – вместо того чтобы вдвоем работать.

Кэтлин вспомнилось, как они с дядюшкой готовили кровяной пудинг.

– Ты представляешь, мы за год теряем сотни галлонов крови. Что, по-твоему, можно с этим поделать? Как превратить убытки в доходы?

Чем бы они ни занимались – разъезжали по соседским фермам, проводили эксперименты на кухне, колесили по всей округе, – дядюшка неизменно умел преподнести это так, будто важнее ничего нет и быть не может.

– Я перепачкаю кровью платье, – робко возразила тогда Кэтлин.

– Чепуха!

Дядюшка насупил брови, изобразив напряженную работу мысли, и причмокнул, будто сосал карамель.

Затем он принес для нее фартук – длинный, почти до самого пола – и помог поднять ведро. Вместе они процедили сквозь кусок холстины свиную кровь в кастрюлю, добавили специй, овсянки и немного жира. Дядюшка показал ей, как наполнять формы, как обвязывать их веревочками. С ним любое дело превращалось в грандиозный спектакль, даже такое прозаическое занятие, как приготовление кровяного пудинга.

– Ну-ка теперь сама попробуй!

Кэтлин боялась испачкать платье и туфли. Что тогда скажет мать? Нет, ничего не выйдет. Дядюшка покачал головой и сделал все сам. Кэтлин не сводила с него глаз. Хотя дело казалось пустяковым, она почему-то почувствовала себя предательницей.

Когда пудинг был готов, дядюшка за веревочку вытащил одну форму из чана с кипятком, поставил на доску и разрезал ножом. Пудинг и впрямь получился нежным и воздушным, как суфле. Дядя на радостях предложил ей поджарить кусок на ужин. Правда, Кэтлин не знала, как это делается. И тогда он показал ей, предварительно растопив жир на раскаленной сковороде.

– Ты что, дома сама не готовишь?

Кэтлин виновато покачала головой. Дядюшка поставил на стол тарелки и предложил ей сесть, галантно, словно в ресторане, пододвинув стул. Она смущенно покраснела.

– А теперь – ешь!

Кэтлин подцепила вилкой кусок и довольно зажмурилась – пудинг буквально таял на языке.

Когда она возвращалась домой на автобусе, братья Бриджмены – Джордж и Роберт, они жили в конце ее улицы и оба работали на бойне подмастерьями, – сели на сиденье у нее за спиной и принялись подтрунивать над девушкой. Один из них даже отпустил какую-то сальную шуточку насчет Кэтлин и дядюшки. Кэтлин растерялась, не зная, как отбрить нахалов. Да и что она скажет – бедная родственница, которая почему-то ходит у их начальника в любимчиках.

Когда автобус, преодолев мост, вкатился в деревню, один из братьев – тот, что выше ростом – достал из кармана брюк небольшой бумажный сверток, весь пропитанный кровью. Развернув его, он бросил Кэтлин на колени свиной глаз. Девушка подпрыгнула как ужаленная. Она побледнела от омерзения, не зная, что сказать. Второй братец едва не свалился на пол от хохота.

– Ну, Джордж, ты даешь! – похвалил он брата и похлопал его по плечу. – Чистая работа!

Мать отчитала ее – как всегда.

– Теперь пятно так и останется, его ни за что не вывести, – сердилась она, пытаясь удалить кровавую метку с платья дочери. – Сколько ни старайся, а вещь загублена.

Кэтлин сослалась на пудинг. Ей меньше всего хотелось рассказывать матери, откуда взялось злополучное пятно. Пусть лучше это будет ее собственная оплошность – подумаешь, случайно капнула на платье. Обхватив себя руками, она принялась объяснять, что и как произошло. Надо заметить, что стоять без платья было довольно зябко.

– Руки по швам! – скомандовала мать.

Кэтлин повиновалась.

– Стой прямо, не горбись!

Это было ее лучшее платье. К тому времени, когда ткань, не выдержав отчаянных усилий по удалению пятна, треснула и расползлась, уже почти стемнело. Мать села за кухонный стол и зарыдала. Слезы текли по ее щекам, а она машинально выдергивала нитки из платья, которое сама только что окончательно загубила.

Кэтлин стояла рядом с ней по стойке «смирно», вытянув руки по швам. Она даже не шелохнулась. Не проронила ни звука.

Покончив с платьем, мать взялась за ежевечернюю уборку кухни – вскипятила кастрюлю воды, добавила в нее мыльной стружки, до блеска отмыла плиту. Затем подмела пол и прошлась по нему щеткой. Вскипятила еще воды – чтобы помыть саму кастрюлю. Зная, что дочь дотрагивалась до крови, щеткой прошлась по ее рукам, едва не содрав с них кожу.

В кухне матери все всегда сверкало чистотой. Кастрюли и тарелки натирались до блеска, прежде чем отправиться на полки. Сами полки также содержались в образцовом порядке. Каждый нож заточен, ни на одном ни единого ржавого пятнышка.

В тот вечер из-за злополучного платья ужина не было.

Правда, к утру настроение матери заметно улучшилось. Видимо, за ночь она пересмотрела свое отношение к событиям вчерашнего дня. В конце концов, виновато само платье, сшитое из дрянной ткани, которую даже чистить нельзя. Да и дядюшка тоже хорош – надо быть осмотрительней.

– Ведь он мог запросто ошпарить тебя кипятком!

Поскольку мать вроде как была на ее стороне, Кэтлин осмелилась попросить у нее второй ломтик хлеба. Мать рассмеялась.

– Ах ты хрюшка! Хрюшка, жадный пятачок!

Что верно, то верно. У Кэтлин от голода вечно урчало в животе.

Но мать вместо того, чтобы дать ей еще кусочек хлеба, налила стакан молока.

– Пей, тебе полезно, – сказала она.

В кухне имелся кран. Мать подставила под него кувшин и разбавила молоко на завтра. Кстати, само молоко в принципе было не таким уж и плохим, но в кувшине оно всегда подкисало.

– Пей быстрее, не то опоздаешь.

Случалось, у них на столе бывал джем. Но горячая пища – никогда.

Обычно Джон Арвен, которого друзья называли Мудрецом, обедал в пабе, примерно в миле от их сарайчиков. Он пил слабый эль, заедая его сандвичами – огромными ломтями белого хлеба, на каждом – не менее толстый кусок ветчины. Один такой кусок свалился на стол.

– Присоединяйся, детка, – сказал Арвен, протягивая сандвич девушке.

Кэтлин почувствовала, что заливается краской.

Профессор производил странное впечатление. Нос его казался своеобразным продолжением лба, свисая вниз наподобие пластины на рыцарских шлемах. Это придавало взгляду известную выразительность. А еще у Арвена имелась роскошная шевелюра – предмет гордости профессора. Кэтлин обладала тонким обонянием и даже со своего места могла уловить запах помады для волос. Одежда мистера Арвена неизменно была мятой, галстука тоже не наблюдалось. Зато он беспрестанно говорил, причем очень громко, словно давая выход широким ланкаширским гласным.

Кэтлин глотала ломтики сочной ветчины. Она заставляла себя есть медленно. Сначала дядюшкин пудинг и вот теперь эта ветчина. Желудок отказывался вместить такое количество пищи.

– Мистер Хоскин говорит, что вы быстро считаете.

Кэтлин сложила на коленях руки и кивнула. Она ожидала похвалы и была к ней готова.

– Вы их видите?

Девушка ответила непонимающим взглядом.

– Я имею в виду числа. Когда человек ловко оперирует числами, то часто бывает так – знаю по собственному опыту, – что он их видит. Совсем как цветные фигуры или что-то в этом роде. Дело не в том, как вы думаете, а в том, как вы смотрите. Своего рода внутреннее зрение. Теперь понятно?

Кэтлин смущенно покачала головой. Удивительно, как профессор догадался? Он видит ее буквально насквозь – вернее, до самых глубин, где затаились эти самые цветные фигуры.

– Нет, – ответила она.

– Занятие довольно кровавое, – предупредил ее Арвен, шагая по тропинке, которая вела к сарайчикам. Удары молотков странными синкопами сотрясали воздух. – Впрочем, думаю, вы скоро к нему привыкнете.

Мимо них прогромыхал фургон. Профессор взял Кэтлин за руку и потянул к обочине. За фургоном тащился крытый прицеп.

Сарайчики имели по три деревянные стены, а четвертая у всех была из разных материалов – кирпича, рифленой жести, мешков с песком, виднелась и каменная кладка. Одни стены были глухими, другие – с окнами, либо открытыми, либо затянутыми каким-нибудь материалом, к примеру – сеткой или суровой холстиной. Были и стекла, кое-где заклеенные крест-накрест полосками бумаги. В некоторых сараях на стенах висели клетки с птицами.

Арвен объяснил Кэтлин, что все сарайчики пронумерованы, стены – тоже, равно как и прикрепленные к ним клетки. Потом показал приготовленные заранее бланки учета.

Откуда-то изнутри фургона профессор извлек несколько клеток с голубями. Птицы были буквально вбиты внутрь тесных помятых контейнеров. Арвен занес голубей в первый сарайчик, потом одного за другим начал доставать их из общей клетки, чтобы пересадить в индивидуальные, все на разной высоте вдоль стены напротив окна.

– Что это вы делаете? – спросила заинтригованная Кэтлин.

Грохот проезжавшего мимо армейского грузовика заглушил ответ.

Шофер и его помощник выволокли из кузова несколько зеленых металлических ящиков и тоже потащили к сараям. Кэтлин, действуя согласно полученным от Арвена инструкциям, отметила расстояния между клетками и сараями. Ей почему-то никак не удавалось сосредоточиться, потому что из фургона для перевозки лошадей доносились какие-то странные звуки.

– Это не лошади, а обезьяны. Приматы, – предупредил ее вопрос профессор.

Кэтлин страшно захотелось взглянуть на них. Ей еще ни разу в жизни не доводилось видеть человекообразных обезьян. Или нет, одну как-то раз все же видела – в зоопарке в Йорке. Но тогда обезьяна спала – этакий огромный ком серовато-черной шерсти.

Интересно, а какие у них глаза, подумала Кэтлин. Или руки. Девушка тотчас представила себе целый батальон горилл – огромных, ростом выше человека: вот они выскакивают из ящика, вот принимаются радостно скакать и играть в догонялки… Но фургон открыли лишь в самый последний момент. Обезьяны сидели по клеткам, а сами клетки оказались гораздо меньших размеров, чем она предполагала, и к тому же затянуты суровой холстиной.

Где-то в четыре часа дня все собрались позади армейского грузовика – два солдата, Арвен, Кэтлин и водитель фургона, веселый курносый парень примерно одного возраста с профессором. Оказалось, что это его коллега и помощник Солли Цукерман.

Один из солдат возился с каким-то ящиком, прижимая его к груди. От ящика тянулись провода. Когда Кэтлин сделала шаг, чтобы лучше рассмотреть, куда же они тянутся, Арвен придержал ее за руку.

Взрывом с сарайчика сорвало крышу и вдребезги разнесло внутреннюю стену. В наступившей вслед за этим тишине отчетливо прозвучал сначала треск обрушивающихся конструкций, а затем откуда-то изнутри разрушенного сарая раздались стоны, очень похожие на плач ребенка. Помощник шофера подошел к месту взрыва – туда, где в воздухе повисли змейки дыма и пара, затем повернулся и взмахнул флажком – мол, все нормально.

Арвен и Цукерман неспешно направились в его сторону. Кэтлин, онемев от ужаса, пошла вслед за ними, но Арвен жестом велел ей оставаться на месте. Девушка нашла плоский камень и села, натренированным ухом прислушиваясь к плачу и стонам. Они скорее походили на человеческие, нежели на визг свиньи или блеянье ягненка. Убедившись, что на нее никто не смотрит, Кэтлин заткнула уши.

Арвен с Цукерманом окинули хмурым взглядом то, что осталось от сарайчика, заглянули внутрь, после чего поманили к себе помощника шофера.

Грохнул пистолетный выстрел.

Кэтлин на платье спланировало серое перышко. Она подпрыгнула как ужаленная и смахнула его в сторону.

В конце концов Арвен и Цукерман уяснили для себя нечто, что было полной противоположностью впечатлению, которое произвел на них кровавый эксперимент. Вернувшись на скотобойню, Цукерман проводил долгие часы в специальном помещении (которое ему как ученому-зоологу любезно уступил мистер Хоскин), изучая по большей части живых и здоровых животных, нежели мертвых или раненых.

Арвен тем временем ходил от сарайчика к сарайчику, отмечая, насколько пострадала от взрыва стена, выполненная из того или иного материала, – именно тут и были нужны листы учета, которые вела Кэтлин. Профессор зачитывал цифры, а девушка вносила их в соответствующие графы и клетки.

Когда они вернулись в кабинет ее дяди, Арвен показал Кэтлин, как переносить цифры в другие графы, меняя тем самым их значение. Она внимательно выслушала объяснения и постаралась сделать то, чему он ее пытался научить.

Профессор в упор посмотрел на девушку.

Кэтлин перехватила его взгляд.

– В чем дело? Я что-то сделала не так?

Вместо ответа Арвен только рассмеялся и покачал головой. Затем придвинул ее стул поближе к себе и принялся объяснять, как можно из чисел делать новые числа, чтобы они расцветали подобно цветам.

После этого профессор пригласил Кэтлин поехать вместе с ним на поезде в Дарлингтон – чтобы, как он выразился, «отпраздновать такое дело».

– Мама будет волноваться, – запротестовала девушка.

Она продолжала стоять на своем, поэтому, когда они добрались до гостиницы, Арвен позвонил ее дяде, чтобы тот успокоил мать Кэтлин и убедил ее, что с дочерью все в порядке.

Девушка понимала, что неприятностей дома не избежать, но, проработав несколько месяцев вместе с Арвеном и Цукерманом над столь важным военным проектом, ощущала такую радость, что не сомневалась: она еще не раз воспользуется этим предлогом – мол, они загнаны в рамки безумно сжатых сроков, тем более что на следующий день оба исследователя уезжали. Цукерман в Оксфорд, Арвен – в Лондон.