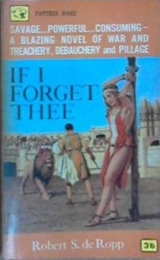

Текст книги "Если я забуду тебя (ЛП)"

Автор книги: Роберт Сильвестер де Ропп

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 23 страниц)

– Ты пришел, мой Цезарь, – слабым голосом произнесла она. – Я ждала тебя так долго, так долго. Останься со мной. Не бросай меня.

– Я никогда не оставлю тебя! – крикнул я, вытирая слезы, слепившие меня.

– Ты плачешь. Ты не рад видеть меня? Ты плачешь, потому что я грешна. Я убила своего ребенка, моего маленького Эли. Я убила моего мужа Иосифа, доброго человека.

– Это неправда, – плакал я. – Бог тебе простит.

– Ах, – восликнула она, и в ее глазах появилась радость. – Ты так думаешь, Луций?

– Он простит. Он все простит.

– И мы сможем остаться вместе… сейчас и навсегда?

– Сейчас и навсегда, – плакал я. – Куда бы ты не пошла, я последую за тобой.

Она улыбнулась и, подняв руки, обвила их вокруг меня. Ее силы убывали вместе с кровью. Руки слабо обмякли. Когда я в последней раз поцеловал ее, она мертвой упала на окровавленную арену.

Я поднял ее тело. Слезы ненависти и горя затмевали мои глаза. Подойдя к царской ложе, я встал, глядя на Домициана, чье лицо казалось мне нечетким, словно я смотрел сквозь туман.

– Ты хорошо сражался, римлянин, – признал он. – И я проиграл Мелитте три тысячи сестерциев. Давай позавем священника, и он соединит вас. А что с девушкой? Она в обмороке?

– Она умерла, – ответил я.

– Вот не повезло, – заметил Домициан.

Я посмотрел на него. Меня сотрясала такая ненависть, что я мог бы запрыгнуть в ложу и вонзить свой меч ему в горло. И конечно тем самым я спас бы римский народ от больших несчастий, послушайся я своих чувств, но я не сделал того. В конце концов, он был сынов Веспасиана и братом Тита, которых я очень уважал. Ревекка была метва. Никакая новая кровь не вернула бы ее к жизни. Я справился со своей ненавистью и посмотрел прямо на юнца в пурпурной тоге.

– Если я не смог спасти ее, – произнес я, – отдай мне ее тело, чтобы ее можно было похоронить по обычаю ее народа.

– Далай как хочешь, – ответил Домициан. – Мне все равно. Уходи с арены и дай нам досмотреть игры.

Я обернул свою изодранную тогу вокруг ее тела и ушел с арены как раз тогда, когда рабы вывели на арену новые жертвы и приковали их к столбам. Я шел между вонючими клетками, заполненными людьми, и вновь услышал дрожащий голос старого равина, повторяющего священные песни.

И по правде я знал значение той глубины, о которой он говорил. Но в одном я отличался от него. У меня не было Бога, к которому я мог воззвать из глубины.

У входа в театр я нашел ожидающую меня рабыню, которую купил, и она не могла сдержать крика ужаса, увидев меня покрытого кровью, несущего на руках мертвую женщину. Я был потрясенным человеком, не понимая и не заботясь о том, что со мной случилось, так как усталость и горе затмило мое сознание, и я вряд ли сознавал, что делаю. Но моя рабыня, идущая за мной, боязливо положила ладонь на мою руку и стала просить меня остановиться, ведь нельзя же идти по улицам покрытому кровью, прижимая к груди мертвую женщину. Как только она сказала это, какой-то еврей почтенной наружности, с длинной белой бородой и одетый как фарисей остановился и с некоторым удивлением посмотрел мне в лицо. Так как я молчал, то за меня заговорила моя новая рабыня.

– Почтенный господин, – произнесла она, – мой хозяин ужастно страдает и кажется не способен позаботится о себе. Нет ли здесь места, где он мог бы положить свою ношу?

Фарисей сказал, что я должен следовать за ним, и повел меня через двор в дом. Здесь, указав на кушетку, он велел мне положить тело Ревекки. Затем он позвал меня к кровати и уложил на нее, так как одна из ран на ноге продолжала кровоточить и я ослаб от потери крови. Он осмотрел и промыл рану и по тому, как он это делал, я понял, что он хорошо знаком с врачебной наукой. Когда он перебинтовал мои раны и смыл кровь с тела, он принес мне чистую одежду и еду для меня и моей рабыни. И когда мы остались с ним вдвоем, он внимательно посмотрел на меня и спросил мое имя. Когда он услышал его, его глаза расширились, он с неверием затряс головой, а потом заметил, как странны и удивительны пути Божьи.

– Твоего отца звали Флавий Кимбер?

Я подтвердил.

– А твою мать? Она не была еврейкой по имени Наоми?

Я удивился, ведь правда о моем рождении была известна лишь троим, и все трое теперь были мертвы.

– Тебе дана власть ворожить, – воскликнул я, – что ты можешь сказать правду о незнакомце?

– У меня нет дара ворожея, – ответил он, – но есть дар памяти. И потому я говорю, что удивительны пути Господа, потому что в этой самой комнате, двадцать лет назад, я лечил твоего отца, тоже пораженного горем. Потому что я Манассия, к которому он бежал, когда понял, что его жена Квинтилия подсыпала ему яд. Он лежал на этой самой кровати, а в эту чашу вырвало его яд.

Я изумился, ведь казалось чудом, что я и мой отец принесли бремя своего горя в дом этого человека, после того как лишились женщин, которых любили. Если бы я верил в работу божественного проведения, я бы решил, что Маниссия был послан мне Богом в утешение. Но я не принял этого утешения и счел его лишь удивительным совпадением. Манассия был добр ко мне, он дал мне пить и есть, вылечил мои телесные раны и немного сделал для душевных ран. Он помог мне в похоронах Ревекки, он вымыл и очистил ее тело, и обернул его в тонкое полотно, ароматизированное специями. Однако я не позволил ему закрыть ее лицо, потому что хотел смотреть на нее до тех пор, пока не придется прощаться с нею навеки. И вот мы расчесали ее длинные, мягкие волосы и оставили лежать на кушетке, словно она была живой, ее лицо было спокойно, губы все еще изгибались в последней улыбке, которую она подарила мне в момент смерти.

– Сегодня, – сказал Манассия, – евреи Кесарии тайно собирутся на кладбище. Мы дали деньги рабам в амфитеатре и принесем столько тел погибших на арене, сколько сможем. Мы положим их в общую могилу, потому что невозможно сделать столько отдельных могил. Если хочешь, мы можем похоронить ее там, или ты предпочитаешь, чтобы она лежала в отдельной могиле?

– Пусть будет похоронена с другими, – ответил я. – Она делила их страдания, пусть разделит и их могилу. Ей бы не захотелось лежать одной в земле.

Когда стемнело, я вместе с Манассией и еврейской девушкой, которую купил, пошел на еврейское кладбище за городом. Ночь была холодной, так как приближалась зима. Накрапывал дождик, с моря дул холодный ветер. В центре кладбища была вырыта большая могила, куда вели крутые ступени, сделанные сбоку. Туда, скрываясь в темноте, пришли евреи Кесарии, которые едва осмеливались показываться на улицах при свете дня, чтобы греки и сирийцы не начали нового погрома. Могучие узы, связывающие евреев друг с другом, велели им выкупить тела погибших у рабов арены, в чью задачу входило вытаскивать трупы крючьями. В неровном свете факелов я увидел множество людей, несущих тела погибших, некоторые были завернуты в полотно, другие нагие и истерзанные, какими были, когда их уволокли с окровавленного песка, ведь многие из тех, что несли тела, были слишком бедны, чтобы дать им ткань. Пока рабби читал кадиш по мертвым, эти люди спускались по пологому склону в огромный ров и благоговейно укладывали тела на места последнего успокоения. Я же стоял последним, дождь хлестал мне в лицо, а длинные, мягкие волосы Ревекки падали мне на руки. И так как я не мог вынести расстояние с ней, я все тянул, люди стали с удивлением смотреть на меня, пока Манассия не прикоснулся к моему плечу и мягко не сказал:

– Время пришло.

Тогда, словно во сне, я сошел по склону в ров и нежно уложил ее тело на землю.

Именно здесь, на еврейском кладбище Кесарии, когда я стоял под дождем в темноте с телом Ревекки на руках, были выкованы те узы, что связали меня с народом матери. Здесь я выпил чашу древней печали, что находится в каждой еврейской душе, переполняясь столетиями гонений, преследований, издевательств, пленения и избиений. Это древняя печаль еврейского народа является частью их наследия, груз, который они должны нести, потому что знают, понимают и страдают больше других. Горе – часть их древней мудрости. Оно видно в глубине глаз их священников и равинов, оно словно еврейская буква отпечаталась между их бровей. Это то горе, которое безразличный мир не в состоянии понять, которое кипит в их сердцах даже во время величайшей радости, оплакивая все человечество, как плакал пророк на развалинах прежнего Иерусалима.

Я уехал из Кесарии. В Риме, по просьбе Тита, я наблюдал за триумфом, который был грандиозен, зрелищен, бесконечен и скучен, так как римляне делают все со слишком большим размахом, не понимая мудрости греков, выраженной в Дельфах: «Мера основа всего». Добыча из Иерусалима была сказочно богатой. Везде можно было видеть сияние золота и мерцание драгоценностей. В процессии несли огромный золотой подсвечник. Золотой стол и алтарь так же вызвали восторг римлян. Были бесконечные живые картины, рассказывающие о различных эпизодах войны, а так же отобранные люди из всех четырех легионов и множество еврейских пленников, специально выбранных за красоту. Процессия была такой длинной, что потребовалось два часа, чтобы пересечь Виа-Сакра. Веспасиан, увенчанный лавром, несколько косо сидевший на его редких волосах, жаловался, что у него болят ноги, и он устал.

– Это моя вина, – стонал он, – что я был столь глуп, чтобы в моем возрасте желать триумфа.

Тит тоже скучал. Единственный из семьи Веспасиана, кто наслаждался триумфом был самовлюбленный щенок Домициан, который, одетый в великолепный наряд и сидя на белом коне, гарцевал с таким самохвальством, что можно было подумать, что он лично захватил Иерусалим, хотя на самом деле его там и в глаза не видели.

Что до меня, то я был последним, кто стал бы упиваться видом украденного золота или злорадствовать по поводу золотых сосудов, вырванных из священного Храма, чтобы столь вульгарно пронести под чужим солнцем. Я приехал в Рим, чтобы удовлетворить свою месть, чтобы я мог выполнить обещание, данное Симону бен Гиоре, когда я сохранил ему жизнь на развалинах Святилища. И потом, когда процессия достигла храма Юпитера Капитолийского, а Симона провели через форум к ступеням Мамертинской тюрьмы, я присоединился к тем римлянам, что желали видеть смерть вражеского полководца. Если месть удовлетворяет, то я должен быть удовлетворен, потому что палачи пытали его с особой жестокостью, так что все звенело от его криков, и когда они закончили с ним, он напоминал скорее кусок мяса, а не человека. Наконец они накинули ему на шею веревку, и бросили его тело на лестницу скорби. Не могу притворяться, будто получил особое удовольствие от этого зрелища, даже не смотря на то, что этот человек был моим злейшим врагом. Его смерть не могла возродить многих, кого он убил, или восстановить разрушенный город, за что он нес ответственность. Добрый рабби Малкиель говорил правду: «Месть напоминает плоды с Асфальтового озера, приятные на вид, они во рту превращаются в грязь».

Я не остался в Риме. Вместе с некоторыми ветеранами Иудечкой кампании я получил от Тита землю вблези Эммауса, что находится недалеко от Иерусалима. И потому я вернулся в Кесарию и приготовился посмотреть мою новую собственность. С тех пор, как я потерял Ревекку, моя жинь была пуста. Меня ничто не интересовало. Над моей душой давила смертельная инерция, и меня не волновал ни страх потерь, ни жажда наград. В этом состоянии пустоты я прибыл в Кесарию и вместо того, чтобы отправиться в Иудею пересек Иордан и приехал в греческий город Пеллу. Здесь, в жалкой лавке недалеко от агоры, я нашел рабби Малкиеля, работавшего по обыкновению над деревянной колодкой, создавая пару чудесных сандалий для молодой гречанки. Как мне было приятно увидеть лицо этого доброго старика, последнего оставшегося звена, связывающего меня с миром, ныне лежащим в руинах за потоком войны. И когда он увидел меня, он протянул ко мне руки и обнял со слезами радости, словно я был его давно потерянным сыном. Смахнув со своего рабочего стола кожу, так как у него был лишь один стол, за которым он и работал и ел, он выложил на него то, что имел, а жил он по-простому, никогда не прикасался к мясу, питаясь только овощами, фруктами, а иногда сыром. Он извинился за свои скудные запасы, хотя я заверил его, что предпочитаю в его обществе есть черствый хлеб, чем пировать за роскошным столом в компании царей. Попросив меня подождать, он заковылял в свою лавку и вернулся не только с едой, но и с теми, кто принадлежал к церкви за стенами, и знал меня, когда я был спрятан среди них, выздоравливая после ранения. Все они с любовью обняли меня, и мы разделили трапезу, и они не исключили меня, когда передавали чашу со священным вином, хотя я и не был крещен или посвящен в их таинство, потому что, как заявил рабби Малкиель, они считали меня за своего. А затем, после того, как он произнес молитву, они столпились вокруг меня, прося рассказать о Иерусалиме, спрашивая о родственников и друзьях, оставленных там. И вот я рассказал им об осаде, и пока говорил, обнаружил что на сердце у меня стало немного легче, словно я освободился от яда. Но они, услышав о разрушении Храма, не могли сдержать слез, не смотря на то, что это событие было предсказано рабби Иисусом, которому они поклоняются как Христу. А рабби Малкиель, услышав, что я направляюсь в Эммаус, поручил свою мастерскую одному христианину, тоже башмачнику, и сказал, что будет сопровождать меня.

– Нужно, чтобы я, – сказал он, – в своей старости совершил это последнее паломничество к развалинам Иерусалима, чтобы вновь посетить гробницу моего Господа и разделить его горе над падением города, которое он предсказал во плоти.

Мы пустились в путь, переправились через Иордан в Галилею, а оттуда в гористую Иудею. Так как это было по пути, я посетил развалины отцовской виллы, ныне заросшей сорняками и брошенной оливами и виноградниками, вернувшимися в дикое состояние. Грустно шли мы по дороге, по которой я так часто путешествовал с Британником, когда моя кровь бурлила в ожидании встречи с Ревеккой. Теперь же мы шли, окруженные призраками. Мой отец, Британник, Мариамна, Метилий, Септимий, мой брат Марк, Элеазар, Ананья и, наконец, сама Ревекка были мертвы. Оставаля лишь рабби Малкиель, с которым я мог разделить воспоминания о потерянном мире. И вот, опираясь на посохи, мы медленно взобрались по крутому склону Масличной горы, когда солнце начало садится, а воздух становился прохладнее от приближающейся ночи. Затем, пройдя по повороту дороги, мы подошли к тому месту, где в прежние дни путешественники останавливались в изумлении, и шаги замедлились при виде великоления Иерусалима. Теперь от ущелья Кедрон до подножия горы Скопус не осталось ни одного дома. Лишь три башни – Гиппик, Фацаэль и Мириам одиноко тянулись к небу, как немая память былого величия. Я протянул руку к руинам и сказал:

– Любуйся Иерусалимом!

Рабби Малкиель ничего не ответил, но опустил голову к земле и заплакал. Сидя на склоне горы, мы оставались там, глядя на руины, пока закат разливал по небу кровавое зарево. Пролетела стая птиц. Затем поднявшись на ноги, рабби начал спускаться по склону Масличной горы, и мы перешли через Кедрон и стали взбираться по горе Мория. Вокруг нас в вечернем свете лежали развалины Святилища, огромные белые мраморные блоки, разбросанные там и тут, словно побелевшие кости погибшего в пустыне человека. Я взглянул на рабби Малкиеля и не смог сдержать горечи сердца.

– Может ли устоять твоя вера, – сказал я, – перед лицом такого? Можешь ли ты смотреть на эти развалины и по прежнему верить в милосердие Бога?

– Я плакал, – ответил рабби Малкиель. – Этого достаточно. Неужели ты хочешь, чтобы я проклял Бога?

– Я не проклинаю и не хвалю, – сказал я. – Я просто не принимаю его.

– В твоей душе сейчас тьма и пустота, – грустно сказал рабби. – Ты отверг Бога. Ты полагаешь, что не Святой дух руководит людьми, а лишь судьба – слепая, бесмысленная и безразличная, и что человек должен как может терпеть все, что она посылает.

– Оглянись, – призвал я. – Подумай об этих разбросанных камнях, разрушенных домах. Вспомни о тысячах людей, умерших здесь, о тысячах растерзанных и сожженых на арене на потеху толпе. И так Бог любит человечество? И это пример милосердия? Или один Иерусалим был порочен, чтоб его надо было разрушить? Разве он был хуже Александрии, хуже Рима, хуже Эфеса, хуже Антиохии? Ты знаешь, так же как и я, что нет, что все эти города хуже, гораздо хуже Иерусалима. И все же ты говоришь, что Бог добр и милосерден, что он следит за родом людским словно отец за своими детьми. Но что бы мы сказали об отце, который позволяет детям губить друг друга так же, как люди уничтожают себе подобных? Разве мы бы не прокляли его, как худшего из родителей? Почему же мы должны прощать Богу то, что мы проклинаем в человеке?

Рабби вздохнул.

– Это трудный вопрос, – произнес он. – В твоем сердце, Луций, кипит гнев, и ты не примешь утешения веры. Но все же, ты не прав, упрекая Бога, считая его виноватым за все это. Разве человек не ел плода добра и зла? Если он выбирает зло, а не добро, должны ли мы винить за это Бога?

– Он мог бы хотя бы спасти свой Храм, – ответил я, глядя на раскиданные мраморные блоки и всоминая красоту Святилища.

– О Луций, – воскликнул рабби, – был ли это его храм?

– Предполагается, что был, – ответил я. – В честь кого же он был возведен, как не в честь Бога?

Рабби Малкиель покачал головой.

– Это был Храм мрамора и золота. Царь Ирод расширил его и украсил. Но кем был Ирод? Убийцей, чьи руки были обагрены кровью жены и сыновей! Не этими руками возводить храм, а настоящий храм не рушится так легко, потому что он недоступен насилию.

– Что же это за храм, – спросил я, – настоящий храм Бога?

– Луций, зачем ему быть в каменном обителище, когда его жилище – вся вселенная? Зачем ему славиться мрамором и золотом, если он создал небеса и звезды? Он не в храме, сотворенным людьми. Его храм – сердце человека, его камни – доброта, милосердие и прощение. Храмы, которые стороят люди, рушатся другими людьми. Храм, который человек выстроит в сердце, стоит вечно, ибо его основание, – милосердие и любовь к Богу.

Я покачал головой. И правда, рабби говорил мудро. Я хотел бы верить, но не мог.

– Бог не любит людей, – сказал я. – Нашими действиями правит слепая и безразличная судьба. Невинные гибнут с виновными или даже хуже – невинные гибнут, а виновные спасаются. Разве на арене Кесарии я не видел, как детей бросали зверям, младенцев на руках матерей разрывали на части и пожирали львы? Каким был грех этих младенцев или их матерей, за исключением того, что они оказались в Иерусалиме, когда римская армия окружила город? Когда я думаю об этом, я не вижу милосердие Бога. Должен ли я утешать себя простыми иллюзиями?!

Но рабби Малкиель возвел глаза к небесам, и его лицо осветилось верой.

– О Луций, – воскликнул он, – все это пройдет. Долгая ночь жестокости и несправедливости идет к концу. Потому что не пройдет много времени и Мессия вернется, не в кротости, а как судья мира. И он высушит все слезы на наших глазах, утешит сломленных и успокоит печальных и возвысит смиренных. И тогда случится по пророчеству Исайи: «Тогда волк будет жить вместе с ягнеком… и молодой лев, и вол будет вместе, и малое дитя будет водит их. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей».[70]70

Книга пророка Исайи, глава 11:6–9.

[Закрыть]

Его старое сморщенное лицо светилось под вечерним небом и выражало любовь и надежду его сердца. Счастливы верующие! Счастливы ждущие прихода Мессии. Счастливы, даже если они беднейшие из бедных. Не удивительно, что христиане скорее вынесут пытки и смерть, чем откажутся от веры, дающей им такую уверенность. Но хотя мое сердце согревалось от любви к старому равину, я не мог принять предложенное им утешение.

– Для тебя он придет, ты святой человек, – воскликнул я. – Ты ждешь его прихода с радостью и светом в сердце. Но для таких людей, как я, он не придет. Внутри меня тьма, и даже свет не проникает вглубь.

– Не бойся. Он особо придет к печальным. Его приход будет как дождь в пустыне, ибо «возвеселиться пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветает как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; Ибо пробьются воды в пустыни и в степи потоки.»[71]71

Книга Пророка Исайи, глава 35:1–6.

[Закрыть]

– Мое сердце именно такое, – сказал я. – Пустыня, заброшенная пустыня.

– Пустыня зацветет, – сказал рабби, – как предсказывал пророк. О Луций, жди его пришествия, как жду его я, и не позволяй горечи разрушить твою веру. Потому что сказано, что он придет, чтобы спасти оставленных чтобы дать свет тем, что сидят во тьме и в тени смертной. Чтобы вести нас по пути мира.

* * *

Таковы были слова рабби, и я не мог не быть благодарным этому святому человеку. Пусть он сидит по правую руку от Господа на небесах, ведь его учение часто освещало мою внутреннюю тьму, и в моем одиночестве я видел его лицо, сияющее светом божественного сострадания. Ради него я держу свой дом открытым для каждого преследуемого христианина, что скрывается в пустыне в поисках безопасности от солдат Трояна, которому нравится их преследовать. Ради рабби Малкиеля я принимаю этих беглецов, даю им еду и одежду, прячу, пока не уйдут солдаты. Если день Страшного суда, о котором он говорил, придет, может быть это будет зачтено в мою пользу, ведь как написано в «Изречениях Господа»: «так, как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделаете Мне».[72]72

Евангелие от Матвея, глава 25:40.

[Закрыть]

Так мы завершили свое поломничество и покинули руины, пойдя разными дорогами. Я направился по своим делам в Иудею, заниматься своим поместьем и строить новую виллу в Эммаусе, но эти заботы не успокоили вопросов моей души и не дали мне облегчения. Вернувшись в Рим, я изучал философов и мудрецов в поисках того образа жизни, что дал бы мне мир, но когда после слишком короткого правления Тит умер, и трон Цезарей занял жестокий Домициан, я отправился в изгнание в пустыню Сирии, так как Домициан ненавидел меня из-за дружбы с его братом. Здесь на краю пустыне я с тех пор и живу жизнью отшельника, и радуюсь, что оставил общество людей и живу среди зверей, потому что звери добрее друг к другу, чем люди. Даже самые дикие из них убивают лишь для еды, а не для развлечения, как это делают римляне на арене. Но и здесь, в пустыне меня преследуют воспоминания, воспоминания о благородном городе, медленно и ужасно уничтоженном на моих глазах, воспоминания о страданиях Ревекки, ее безумии и смерти. Счастливы те, что могут забыть. И я не прошу у богов большего дара, чем забвения. В этом я отличаюсь от евреев. У них есть песня о вавилонском пленении: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя».[73]73

Псалом 136:5. (Перевод Юлии Р. Беловой).

[Закрыть] Но я, я хочу забыть этот город. И вот в старости я написал труд о днях разрушения, надеясь написанием повествования изгнать мысли, столь долго угнетавшие мою душу. Теперь мой труд завершен. И я надеюсь, что смогу встретить смерть спокойно, навеки распрощавшись с печальными воспоминаниями, с женщиной, которую любил, с Иерусалимом.

1956 г.