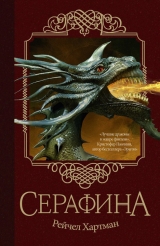

Текст книги "Серафина"

Автор книги: Рейчел Хартман

Жанр:

Классическое фэнтези

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

– Куда тебя везти, девушка?

– В замок Оризон, – ответила я. До Ормы добраться сегодня уже не стоило и думать. Запоздало до меня дошло, что нужно добавить: – Пожалуйста.

Она по-доброму рассмеялась и повторила братьям мои слова, которые они и так наверняка слышали. Повозку качало и трясло. Женщина взяла меня за руку и спросила, не холодно ли мне. Я честно ответила, что нет. Потом она принялась рассказывать, как вывести пятна с платья, которое я испачкала, усевшись на грязную дорогу.

Только к самому концу поездки мой пульс успокоился, а зубы перестали стучать. С трудом верилось, как повезло мне потерять сознание перед людьми, готовыми помочь. Меня ведь могли обокрасть и оставить умирать на улице.

Луиза по-прежнему говорила, но уже не о пятнах.

– …кошмарная тварь! Бедняжка, ты, наверное, испугалась до полусмерти. Силас и Томас пытаются изобрести способ травить зеленых чертей, так чтобы можно было незаметно подложить яд в мусор. Но это не так-то просто. Они едят все подряд, правда, Силас?

– Им вредно молоко, – сказал коротышка, державший поводья, – но не настолько, чтоб убить. А вот сыр они переносят нормально – видать, дело в сыворотке. Если увеличить концентрацию…

– Они не станут есть, – сказала я хриплым от рвоты голосом. – У них такой чуткий нюх, что они могут ее распознать.

– Поэтому мы и спрячем ее в мусоре, – сказал он так, будто объяснял дураку.

Я закрыла рот. Если уж ящер может по запаху определить остроту моего кинжала, то сыворотку молочную учует даже среди мусорной свалки. Но пусть пытаются. Попытаются и провалятся, и это будет лучший возможный исход для всех нас.

Мы добрались до навесной башни, и повозку остановил дворцовый стражник. Луиза помогла мне спуститься.

– Что вы делаете при дворе? – спросила она восхищенно. Я, естественно, была не голубых кровей, но ведь даже простая дворцовая горничная в глазах горожан окружена определенным ореолом.

– Я помощница концертмейстера, – сказала я, слегка присев в реверансе; ноги меня по-прежнему держали нетвердо.

– Дева Домбей? Вы играли на похоронах! – воскликнул Силас. – Мы с Томасом растрогались до слез!

Я благодарно наклонила голову, но в тот же момент почувствовала, как в мозгу что-то щелкнуло, словно лопнула струна, и головная боль снова заворочалась в глазницах. Похоже, развлечения на сегодня еще не кончились. Я отвернулась, чтобы уйти.

Вдруг на мою руку легла сильная ладонь, остановив меня. Это оказался Томас. Силас и Луиза за его спиной заговорили со стражниками, прося их упомянуть при королеве братьев Бродвик, поставщиков качественной шерсти. Томас отвел меня чуть в сторону и прошептал на ухо:

– Когда Силас пошел звать Луизу, он оставил с вами меня. Я видел у вас в кошельке квигского божка.

У меня вспыхнуло лицо. Против всякой логики я покраснела от стыда, словно это я была виновата, а не тот, кто копался в вещах беспомощной женщины.

Его пальцы впились в мое плечо.

– Я знавал таких, как вы. Любительницы квигов, червеложницы. Не представляете, как близки вы были к тому, чтобы в припадке размозжить себе голову о камни.

Не может быть, чтобы он имел в виду то, что мне подумалось. Я посмотрела ему в глаза: его взгляд обдавал ледяным холодом.

– В нашем городе такие, как вы, исчезают без следа, – оскалился Томас. – Их вяжут в мешки и бросают в реку. И никто не требует справедливости, потому как они получают то, что заслужили. А мой зять не может убить грязного квига в собственном доме без того, чтобы…

– Томас! Нам пора, – окликнула сзади Луиза.

– Святой Огдо призывает вас раскаяться, дева Домбей. – Он резко отпустил мою руку. – Молитесь, чтобы он охранил вашу добродетель – и чтобы не дал нам встретиться опять. – И с этими словами он двинулся к своим родственникам.

Я пошатнулась, едва удержавшись на ногах.

А ведь они показались мне добрыми, несмотря на все предрассудки – но, выходит, Томас едва удержался от того, чтобы расколоть мне череп о мостовую просто за то, что у меня была с собой драконья фигурка. Может, у этой конкретной статуэтки какое-то скрытое значение? Вдруг я, сама того не зная, приобрела знак того, что участвую в каком-нибудь извращенном ритуале? Наверное, Орма должен знать.

Пошатываясь, я миновала ворота и двинулась ко дворцу со всей скоростью, какую позволяли немилосердно трясущиеся колени. Стражники спросили, не нужна ли мне помощь – должно быть, вид у меня был кошмарный, – но я только махнула рукой. Поблагодарив всех святых, каких только смогла вспомнить, я принялась молиться, чтобы свечение над башенками замка оказалось светом факелов и луны, а не предвестьем очередного надвигающегося приступа.

6

Несмотря на тошноту и усталость, игнорировать Летучего мыша было нельзя. Я скинула подушку на пол, бросилась на нее и попыталась войти в сад. Понадобилось несколько минут, чтобы перестать стискивать зубы и расслабиться до такой степени, что он наконец появился перед моим мысленным взором.

Летучий мыш сидел на дереве в своей роще. Я крадучись обошла вокруг ствола, переступая через узловатые корни. Казалось, Мыш спал; теперь ему было лет десять-одиннадцать, а волосы были завязаны в узлы, точно как в недавнем видении. Похоже, мой разум обновил его персонаж в соответствии с последними данными.

Подняв голову, я посмотрела ему в лицо. Сердце ужалила печаль; жаль было его запирать, но другого выхода не находилось. Видения были опасны; я могла удариться головой, задохнуться, выдать себя. Нужно было защищаться всеми возможными способами.

Один его глаз открылся, потом быстро зажмурился вновь. Видно, он не спал, хитрец; просто хотел, чтобы я так думала.

– Мыш, – сказала я, пытаясь придать голосу смелости и серьезности. – Спустись, пожалуйста.

Он слез, трусливо отводя взгляд. Наклонился к одной из своих аккуратных кучек фруктов, поднял пригоршню фиников и предложил один мне. На этот раз я приняла подарок, внимательно следя, как бы не коснуться его руки.

– Не знаю, что ты сделал, – произнесла я медленно. – Не знаю, специально ли, но ты… Кажется, ты затянул меня в видение.

И тут он встретил мой взгляд. Ясность его черных глаз испугала меня, но злокозненности в них видно не было. Собрав смелость в кулак, я сказала:

– Что бы ты ни делал, пожалуйста, перестань. Когда видения приходят ко мне против моей воли, я теряю сознание. Это опасно. Пожалуйста, больше так не делай – иначе мне придется тебя запереть.

Он в ужасе распахнул глаза и энергично затряс головой. Хотелось верить, что так он протестовал против возможности выселения из сада, а не отказывался повиноваться.

Мальчишка залез обратно на фиговое дерево.

– Доброй ночи, – сказала я, надеясь, что он понимает: я на него не сержусь. Он обнял себя руками за плечи и тут же уснул.

А мне еще нужно было заняться садом. Я неохотно двинулась к другому краю, вымотанная до предела, не зная, с чего начать. Наверное, остальных хотя бы сегодня можно пропустить? Вокруг царило спокойствие; глубокий зеленый бархат фигурных садовых деревьев украшал падающий вокруг разноцветный снег.

Разноцветный снег?

Я поглядела в небо. Над головой плотно скучились облака, и в воздухе трепетали тысячи удивительных снежинок: розовых, зеленых, желтых, больше похожих на конфетти, чем на снег. Я протянула руки, собирая их в ладони; коснувшись меня, они загорались невесомым мерцающим миражом. Медленно обернулась вокруг, взвивая ногами маленькие вихри.

Поймала одну на язык. Она взорвалась во рту, будто крохотная гроза, и на один удар сердца я оказалась в небесах и с криком спикировала на тура.

Снежинка совершенно растворилась; с колотящимся сердцем я снова вернулась в свой разум и сад. Но в этот короткий, пронзительный миг я была кем-то другим. Целый мир простирался подо мной, видимый в невообразимых подробностях: каждая травинка на равнине, каждая щетинка на морде тура, температура земли под его копытами, самый ветер вокруг, воздух с его течениями и волнами.

Я поймала на язык другую снежинку и в мгновение ока оказалась на залитой солнцем горной вершине. Моя чешуя мерцала в лучах; на языке чувствовался вкус пепла. Я вытянула змеиную шею.

И тут же снова вернулась в рощу Летучего мыша, часто моргая и заикаясь от изумления. Это были воспоминания моей матери, такие же, как то, что охватило меня, когда я впервые увидела Орму в его естественном облике. Из первого воспоминания я узнала, что мать пыталась оставить мне и другие. Судя по всему, у нее получилось.

Почему же они пришли именно сейчас? Может, это напряжение последних двух дней вызвало новые изменения? Или их каким-то образом встряхнул Летучий мыш?

Снегопад стих. Отдельные снежинки на земле тянулись друг к другу и сливались, словно разбрызганные капли ртути, превращаясь в листы пергамента. Их носило ветром.

Нельзя было позволять, чтобы воспоминания матери валялись тут разбросанными по всей голове: если уж мне что и известно по опыту, так это то, что мои странности обычно проявляются, не предупреждая меня о себе. Я собрала обрывки пергамента, наступая на них, когда они пролетали мимо, и гоняясь за ними через Пудингово болото и по Трем дюнам.

Нужно было в чем-то их хранить; тут же перед глазами появилась жестяная коробка. Я открыла ее, и листы – безо всякого приказания с моей стороны – вылетели у меня из рук, словно толстая колода карт, и уложились в коробку. Звякнула, захлопываясь, крышка.

Как-то подозрительно легко. Я заглянула в коробку; воспоминания стояли боком, словно библиотечные карточки, надписанные по верху странным, угловатым почерком, который, как я решила, принадлежал моей матери. Я пролистала их – кажется, порядок был хронологический. Вытащила одну из карточек. На ней значилось: «Орма накачался на свой пятьдесят девятый День вылупления», но за исключением верхней строчки лист был чистый. Название меня заинтриговало, но я положила карточку обратно.

Некоторые из дальних карточек были ярче, чем остальные. Вытащив розовую, я с изумлением обнаружила, что она не пуста; на ней была записана одна из песен матери, записана ее собственным паучьим почерком. Песню я уже знала – я знала все ее песни – но от вида слов, написанных маминой рукой, меня охватила сладкая горечь.

Называлась песня «Моя вера дается непросто». Я не могла устоять; наверняка это было воспоминание о том, как она написала эту песню. Снежинки таяли у меня на языке, и с карточками, видно, работала та же техника. Во рту пергамент затрещал и сыпанул искрами, будто шерстяное одеяло зимней ночью. Смешно, но на вкус он напоминал клубнику.

Руки порхают по странице, в каждой – по тонкой кисти, одна для нот, одна для тактов и хвостов, проносятся мимо и вокруг друг друга, будто я кружева плету, а не записываю музыку. Выходит каллиграфически и весьма удовлетворительно. За открытым окном поет жаворонок, и моя левая рука – вечно более своевольная, чем правая – на мгновение отвлекается и набрасывает россыпь нот контрапунктом к основной мелодии (лишь слегка изменив ритм). Удачное стечение обстоятельств. Вообще, если приглядеться к жизни, так они случаются постоянно.

Я знаю, как звучат его шаги, знаю, будто собственный пульс – даже лучше, возможно, поскольку мой пульс в последнее время начал вытворять что-то необъяснимое в ответ на эти самые шаги. Вот сейчас колотится семь раз к его трем. Слишком быстро. Когда я сказала доктору Карамусу, он ничуть не встревожился; и не поверил, что я не понимаю.

Оказываюсь на ногах, сама не зная, как, едва ли не раньше, чем раздается стук в дверь. Ладони в чернилах, и голос подводит, когда говорю: «Войдите!»

Клод заходит, на лице его – тот отзвук мрачности, который появляется, когда он заставляет себя не питать излишних надежд. Хватаю тряпку, чтобы вытереть руки и скрыть смущение. Мне смешно или страшно? Понятия не имела, что эти чувства так близки.

– Я слышал, вы хотели меня видеть, – бормочет он.

– Да. Простите, я… Я должна была ответить на ваши письма. Мне нужно было очень серьезно обдумать этот вопрос.

– Помочь мне с песнями или нет? – В голосе его звучит какая-то детская обида. С одной стороны, это раздражает, а с другой – умиляет. Он, этот человек, прост до прозрачности и вместе с тем необъяснимо сложен. А еще – ослепительно прекрасен.

Подаю ему лист и наблюдаю, как его лицо удивленно смягчается. Ладони мои тут же тянутся к груди, словно могли бы стиснуть сердце и заставить его замедлить полет. Он протягивает ноты обратно, и голосу него дрожит:

– Спойте, пожалуйста.

Мне бы лучше сыграть ему на флейте, но очевидно, что он хочет услышать мелодию и слова вместе:

Моя вера дается непросто;

Через боль путь на Небо лежит.

Ни единого дня не отбросить —

Пользу выжав до капли, прожить,

А потом отпустить миг прошедший,

Горя в сердце своем не тая.

Мое солнце, святые, надежда – в любви,

И в любовь только верую я.

На последних строках он смотрит на меня, не отрываясь; мне страшно, что подведет голос. И так едва хватает воздуха на «верую я». Вдыхаю, но воздух натыкается на что-то в горле, проталкивается внутрь с трудом, словно глубокий вдох после рыданий.

Это чувство сводит с ума своей многогранностью. Словно замечаешь на земле трудную добычу после долгого дня бесплодной охоты – и возбуждение от предвкушения погони, и страх, что все может закончиться ничем, но нет никакого сомнения, что ты попытаешься, потому что от этого зависит самое твое существование. Еще мне вспоминается первый раз, когда я спикировала с прибрежного утеса, не расправляя крылья до самой последней секунды, а потом скользнула над гребнями волн, уклонившись от их пенной хватки, смеясь над опасностью и одновременно ужасаясь тому, как она была близка.

– Я так рада, что вы здесь, – говорю я. – Теперь мне понятно, что я очень вас расстроила. Этого в моих намерениях не было.

Клод, потирая шею ладонью, морщит нос и готовится сказать, что вовсе не расстраивался. Кажется, это называется бравадой. Она присуща не только юристам – и даже не только мужчинам – но в сочетании того и другого практически неизбежна. Обычно я бы просто пожала плечами, но сегодня мне нужно, чтобы он был со мной честен. Это – начало конца. Протягиваю руку и беру его ладонь в свою.

Разряд, который мы оба чувствуем – потому что я вижу, что его пронзило то же ощущение, – похож на электричество, но я никогда не смогу употребить при нем подобную метафору, потому что эту концепцию с ним обсуждать нельзя. Увы, таких тем много, но я надеюсь – надеюсь слепо, поставив на кон всю свою жизнь – что в конце концов это окажется неважно, что вот этого, того, что возникло между нами, будет достаточно.

– Линн, – начинает он хрипло. Подбородок слегка дрожит. Он тоже напуган. Почему обязательно должно быть так страшно? Какой в этом смысл? – Линн, – повторяет он, – когда я думал, что вы больше никогда не захотите меня видеть, я будто шагнул с края башни в пустоту: и земля приближалась с ужасной скоростью.

Метафоры – неловкий способ выражения мыслей, но эмоция по самой своей природе не оставляет более четких и разумных способов. Я еще не овладела искусством в достаточной степени, но подобные сравнения каждый раз задевают меня за живое своей нечаянной точностью. Хочется кричать «Эврика!», но говорю иначе:

– Я чувствовала то же самое! Точно то же самое!

Другая рука тянется к его лицу, и я ее не останавливаю. Он подается на ласку, будто кот.

И вот в этот момент я осознаю, что сейчас его поцелую, и сама мысль наполняет меня… даже не знаю, будто мне только что удалось решить уравнения прогноза Скиввера или, еще лучше, будто я постигла Единое уравнение, осознала числа, стоящие за луной и звездами, горами и историей, искусством, смертью и томлением, будто пределы моего понимания расширились настолько, что могут вместить целые вселенные от начала до конца времен.

Приходится усмехнуться над этой тщеславной мыслью, потому что я и настоящего-то не понимаю, и в мире нет больше ничего, кроме этого поцелуя.

Воспоминание оборвалось, выбросив меня не в сад, а в реальный мир. Холодный, жесткий пол, мятая сорочка, вкус горечи во рту, одиночество. Голова кружилась, перед глазами все плыло и… фу! Она целовалась с моим отцом.

Я откинула голову на кровать и задышала размеренно, пытаясь выбросить из головы чувство настолько ужасное, что мне не хватало смелости его осознать.

Пять лет я подавляла всякую мысль о ней. Амалин Дуканахан из моих детских фантазий сменилась пустотой, провалом, пропастью, в которой свистели ветры. Я не могла заполнить пустоту Линн. Это имя для меня ничего не значило; оно было пустым символом, как ноль.

Из одного этого воспоминания я узнала о ней в тысячу раз больше, чем раньше. Я знала, как лежало перо в ее пальцах, как колотилось ее сердце при виде моего отца, как глубоко ее трогала красота звуков. Знала все, что она чувствовала; я была ею и чувствовала это сама.

Подобная глубина понимания, конечно же, должна была бы меня к ней расположить. Я должна была бы ощутить связь между нами, радость от того, что нашла ее, хоть какое-то теплое, пылкое облегчение, покой, хоть что-то. По-крайней мере, что-нибудь хорошее. Наверное, даже не важно, в каком смысле хорошее?

Небеса, она ведь была моей родной матерью!

Но ничего подобного. Я заметила чувство издалека, поняла, как оно мучительно, и задавила его так, что в конечном счете не почувствовала ровным счетом ничего.

Кое-как подняв себя на ноги, я поплелась в другую комнату. Маленький хронометр показывал два часа пополуночи, но мне было все равно, разбужу ли я Орму. Он заслужил сегодня не выспаться. Я сыграла наш аккорд, а потом еще раз – громче и вреднее.

Голос Ормы прорезался неожиданно четко:

– Я не знал, ожидать ли от тебя сообщения. Почему ты не пришла?

Пришлось постараться, чтобы собственный голос меня послушался.

– Полагаю, ты не волновался.

– О чем конкретно?

– Один из моих гротесков странно себя ведет. Я собиралась выйти в город после заката, но так и не добралась до тебя. Тебе не пришло в голову, что что-то могло случиться?

Последовало задумчивое молчание.

– Нет. Полагаю, сейчас ты скажешь, что все-таки случилось.

Я вытерла глаза рукой. Сил спорить не было, так что я просто рассказала обо всем, что произошло: об опасениях насчет Летучего мыша, о видении, о материнских воспоминаниях. Уже закончила, а он молчал еще так долго, что пришлось постучать пальцем по глазу котенка.

– Я здесь, – отозвался Орма. – Повезло, что не произошло ничего плохого, когда у тебя случилось видение.

– Есть идеи по поводу Мыша?

– Кажется, он осознает твое существование, – сказал Орма, – но я не понимаю, почему ситуация изменилась со временем. Джаннула видела тебя с самого начала.

– И стала такой сильной и восприимчивой, что я с трудом от нее избавилась. Может, лучше запереть Мыша сейчас, пока я еще в силах это сделать?

– Нет, не нужно. Если он слушается твоих просьб, быть может, от него больше пользы, чем угрозы. Еще столько вопросов остается без ответа. Почему ты его видишь? Как он видит тебя? Не упускай возможность. Ты ведь можешь вызывать видения сама: так поищи его.

Я пробежалась пальцами по клавишам спинета. Последнее предложение было слишком смелым, но и совсем изолировать Мыша тоже казалось неправильным.

– Возможно, в конце концов он найдет способ заговорить с тобой, – продолжал Орма.

– Или, возможно, однажды я отправлюсь в Порфирию, отыщу его и пожму ему руку, – добавила я со слабой улыбкой. – Но уж не раньше, чем закончится визит ардмагара Комонота. Пока что у меня слишком много дел. Виридиус отвратительно распределяет задачи.

– Отличная идея, – одобрил Орма, судя по всему, приняв мои слова за чистую монету. – Я, быть может, поеду с тобой. Говорят, порфирийский библиагатон стоит того, чтобы на него посмотреть.

Его страсть к библиотекам заставила меня ухмыльнуться; даже когда я легла в постель, улыбка все не сходила с лица. Сон не шел; в мечтах я уже путешествовала с дядей, разыскивала Летучего мыша и наконец находила хоть какие-то ответы.

7

Из-за того, что лечь пришлось поздно, а встать для ежедневного омовения нужно было рано, я почти не спала. Стоически вытянула рабочий день, но Виридиус все равно заметил мои мучения.

– Я сам почищу, – сказал он, вынимая перо из моих несопротивляющихся пальцев. – А ты сейчас ляжешь на диван и полчаса поспишь.

– Мастер, уверяю вас, я… – Тут мои возражения несколько обесценил широченный зевок.

– Естественно. Но вечером в голубом салоне ты должна показать себя как можно лучше, а у меня есть сомнения, что ты слушала мою диктовку с достаточным вниманием. – Композитор пробежал глазами пергамент, на котором я записывала музыкальные идеи, которые он мне напевал. Брови его сошлись к переносице, лицо слегка побагровело. – Ты набросала его в вальсовом размере. Это же гавот. Танцоры будут друг об друга спотыкаться.

Я собиралась было ему ответить, но тут дошла до дивана. Тот утянул меня вниз, и объяснение превратилось в сон, в котором святой Полипус танцевал гавот на три четверти без всякого труда. Впрочем, у него же все-таки три ноги.

Вечером я все же явилась в голубой салон, причем очень рано, надеясь показаться принцессе, познакомиться с протеже Виридиуса и удалиться еще до того, как прибудет большинство гостей. Но тут же поняла свою ошибку: Виридиуса там вообще еще не было. Естественно, не было; со старого пижона станется заявиться с опозданием. И он даже не поверит, что я приходила, если сбегу до его появления. Все, чего я добилась, – придется мучиться от неловкости еще дольше.

На праздниках от меня никогда не было толку, даже когда я еще не знала, сколько всего мне нужно скрывать. В больших компаниях наполовину незнакомых людей я закрывалась, словно устрица. Судя по всему, оставалось только весь вечер стоять в одиночестве где-нибудь в углу, набивая рот пирожными.

Даже Глиссельды еще не было; вот как идиотски рано я пришла. Слуги зажигали свечи в канделябрах и разглаживали скатерти, украдкой бросая на меня взгляды. Я неспешно прошлась в дальнюю часть салона мимо зоны для гостей с обитыми роскошной материей креслами, мимо позолоченных колонн. Вышла на участок, покрытый паркетным полом и предназначенный для танцев. В углу были кое-как свалены табуреты и пюпитры; я подготовила места для квартета, надеясь, что делаю что-то полезное, а не просто выставляю себя на посмешище.

Явилось пятеро – Гантард, два альта, локтевая волынка и барабан – и я поставила пятый табурет. Они, кажется, рады были меня видеть и совсем не удивились тому, что помощница композитора расставляет пюпитры музыкантам. Может, удастся весь вечер простоять в их углу, переворачивая им страницы и принося эль?

Точнее, вино. Тут все же дворец, а не «Веселая макака».

Потихоньку начали стекаться придворные, все в шелках и парче. Я надела свое лучшее платье, темно-синее, из коломянки, с неброской вышивкой по кромке – но то, что в городе выглядело элегантным, здесь смотрелось убого. Я слилась со стеной, надеясь, что никто со мной не заговорит. Некоторые из придворных оказались мне знакомы: во дворце были профессиональные музыканты – Гантард и остальные – но многие молодые люди при дворе занимались музыкой в часы досуга. Обычно они присоединялись к хору, но вон тот светловолосый самсамец, что стоял напротив, отлично играл на виоле да гамба.

Его звали Йозеф, граф Апсиг. Он заметил, что я на него смотрю, и провел ладонью по пшеничным волосам, будто похваляясь своей красотой. Я отвела взгляд.

Самсамцы славились простотой вкусов, но здесь даже они выглядели нарядней меня. Их купцы в городе одевались в неброские коричневые тона; придворные же наряжались в дорогие черные, стараясь смотреться одновременно роскошно и строго. На случай, если кто-то из гореддцев не мог распознать дороговизну ткани на вид, манжеты их обрамляло пышное кружево, а шеи – жесткие гофрированные воротники.

Нинисские же придворные, наоборот, пытались впихнуть в свой наряд все мыслимые цвета, вышивку, ленты, пестрые чулки, яркие шелковые вставки в разрезах рукавов. Их земли лежали далеко на мрачном юге; там было мало красок – кроме тех, что они носили на себе.

Мне в глаза бросился нинисский треугольный чепец ярко-зеленого цвета на голове пожилой женщины. У ее очков были такие толстые стекла, что глаза за ними казались сварливо выпученными; тяжелые складки вокруг широкого рта придавали ей сходство с огромной недовольной жабой.

Бедная старушка, она чем-то походила на госпожу Котелок.

Нет, это определенно была госпожа Котелок. Этот взгляд невозможно было перепутать. Сердце мое забилось где-то в горле. Оказывается, мне даже не придется ехать в Порфирию; один из моих гротесков стоит прямо передо мной!

Госпожа Котелок, довольно миниатюрная, скрылась за стайкой фрейлин, но через несколько мгновений показалась снова, рядом с рыжеволосым придворным нинисцем. Я двинулась через зал в ее сторону.

Однако далеко мне продвинуться не удалось, потому что в этот самый момент явилась принцесса Глиссельда под руку с принцем Люцианом. Толпа расступилась, оставляя им широкий проход, и я не решилась его пересечь. Принцесса блистала золотом и парчой, белое платье было покрыто жемчужной вышивкой; она лучезарно улыбнулась и позволила одному из нинисцев проводить себя к дивану. Принц Люциан, облаченный в алый дублет королевской гвардии, вздохнул спокойно лишь тогда, когда полные обожания взгляды присутствующих вместе в его кузиной переместились в другой конец салона.

Принцесса Глиссельда выбрала диван полуночного цвета, на который больше никто сесть не рискнул, и принялась самозабвенно болтать с гостями. Люциан Киггс садиться не стал, остался стоять с краю, оглядывая зал; казалось, он вообще ни на секунду не ослаблял бдительность. Музыканты в смежном помещении наконец-то начали играть симпатичную сарабанду. Я поискала глазами госпожу Котелок, но она куда-то исчезла.

– Кто-то, может, и сомневается, что это был дракон. Я – нет, – тихо донесся откуда-то сзади по-самсамски монотонный голос.

– О, какой ужас! – воскликнула в ответ молодая женщина.

Обернувшись, я увидела Йозефа, графа Апсига, который развлекал трех гореддских фрейлин рассказом:

– В его последнюю охоту я был с ним, граусляйн. Мы только въехали в Королевский лес, и вдруг собаки рассыпались во все стороны, будто оленей было двадцать, а не один. Мы разделились, кто-то поехал на север, кто-то – на запад, и обе группы думали, что принц Руфус отправился с другими, но когда воссоединились, его нигде не было. Мы искали его до самого вечера, потом вызвали королевскую стражу и продолжали поиски всю ночь. В конце концов его нашла его собственная собака – очаровательная пятнистая гончая по кличке Уна; он лежал в болоте неподалеку, лицом вниз… точнее, вовсе без лица.

Троица дамочек ахнула. Я повернулась на сто восемьдесят градусов и внимательно вгляделась в лицо графа. У него были бледно-голубые глаза; на лице было не найти ни одного изъяна, ни морщинки, по которой удалось бы определить возраст. Конечно, он пытался произвести впечатление на даму, но, кажется, говорил правду. Не хотелось встревать в разговор непрошенной, но мне нужно было знать:

– Вы абсолютно уверены, что его убил дракон? На болоте остались четкие следы?

Тут Йозеф обратил всю силу своего очарования на меня. Вскинул подбородок и улыбнулся, будто святой в деревенской церкви, весь – благочестие и любезность; окружающий его хор ангелоподобных фрейлин уставился на меня и прощебетал, шурша шелковыми юбками:

– А кто же еще, по-вашему, мог его убить, госпожа концертмейстер?

Я скрестила руки на груди, устояв под натиском его обаяния.

– Разбойники, чтобы потребовать выкуп за его голову?

– Но никто ничего не потребовал.

Он усмехнулся; ангелочки вокруг усмехнулись следом.

– Сыны святого Огдо, чтобы всколыхнуть дракофобию к приезду ардмагара?

Он откинул голову и рассмеялся; зубы у него были очень белые.

– Ну, хватит вам, Серафина, вы забыли еще предположить, что он увидел очаровательную пастушку и просто потерял голову. – Небесное воинство наградило эту ремарку целой симфонией щебечущего хихиканья.

Я собиралась уже отвернуться – очевидно было, что он ничего не знал, – но тут позади раздался знакомый баритон:

– Дева Домбей права. Скорее всего, это дело рук Сынов.

Я шагнула чуть в сторону, позволив принцу Люциану посмотреть Йозефу прямо в лицо.

Улыбка графа поблекла. Принц не стал говорить, насколько неуважительной была шутка о его дяде, но он определенно слышал каждое слово. Апсиг отвесил ему преувеличенно вежливый поклон.

– Прошу прощения, принц, но почему тогда не схватить этих Сынов и не упрятать в тюрьму, если вы так уверены, что это сделали они?

– Без доказательств мы арестовывать никого не будем, – ответил принц бесстрастным тоном. Его левый сапог трижды коротко стукнул об пол; заметив это, я удивилась – может, у него какой-нибудь бессознательный тик? Тут принц продолжил все тем же спокойным голосом: – Необоснованные аресты еще больше раззадорят Сынов, среди них появятся новые. К тому же, это неверно в принципе. Кто ищет справедливости, должен сам быть справедлив.

Тут я повернулась к нему, узнав цитату.

– Понфей?

– Он самый, – одобрительно кивнул принц Люциан.

Йозеф ухмыльнулся.

– Со всем уважением, регент Самсама никогда бы не позволил сумасшедшему порфирийскому философу управлять своими действиями. И, конечно, не позволил бы драконам являться в Самсам с официальным визитом – не в обиду вашей королеве будет сказано, само собой.

– Возможно, именно поэтому не регента Самсама называют зодчим мира, – сказал принц все так же спокойно, снова притопнув ногой. – Судя по всему, он без всяких колебаний пользуется выгодами нашего вдохновленного сумасшедшим порфирийцем соглашения, только бы ему не приходилось самому идти на риск. Его официальный визит – только лишняя головная боль для меня… и я говорю это со всей любовью и уважением.

Как ни занимал меня этот вежливый, изящный обмен гадостями, госпожа Котелок вдруг оттянула мой взгляд в смежное помещение. Она принимала из рук мальчика-пажа бокал темно-рыжего портвейна. Добраться нее, не прорезав толпу танцующих, было невозможно; а они как раз начали танцевать вольту, так что в воздухе то и дело мелькало множество конечностей. Я осталась на месте, но глаз с нее не сводила.

Вдруг прозвучал сигнал трубы, и энергичный танец неловко прервался прямо посреди па; музыка резко оборвалась, и несколько танцоров столкнулись. Я не стала отрывать взгляда от госпожи Котелок, чтобы посмотреть, из-за чего шум, и в итоге оказалась одна посреди широкого прохода, который снова образовали расступившиеся придворные.

Принц Люциан схватил меня за руку – за правую – и утянул в сторону.