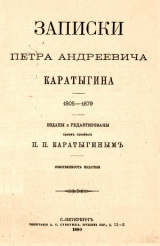

Текст книги "Записки Петра Андреевича Каратыгина. 1805-1879"

Автор книги: Петр Каратыгин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)

Глава XI

Кушелевский театр. – Молодая труппа. – Немецкие спектакли. – Певец Цейбих. – Патриархальные нравы публики. – Мой выпуск из училища.

Лет за пять еще до построения главного штаба, на этом самом месте находился так называемый Кушелевский театр; вероятно он носил такое название по фамилии прежнего домовладельца. На этом театре, в 13 и 14 годах, давались русские спектакли молодою труппою (как гласила афиша), под руководством кн. Шаховского: Сосницкий, Брянский, Рамазанов, Боченков, Величкин, Воробьева (впоследствии вышедшая замуж за Сосницкого), Асенкова (мать Варвары Николаевны), Анна Матвеевна Степановна (впоследствии жена Брянского) и многие другие тут начали свою артистическую карьеру.

В конце 1814 г. Кушелевский театр был отдан во владение немецкой труппе. Туда зачастую требовали воспитанников Театрального училища (говоря технически) на выход, для изображения пажей, пейзан, рыцарей и тому подобных бессловесных персонажей, в числе которых и я тогда участвовал. Помню я, что зрительская зала этого театра была очень некрасива: закоптелая позолота, грязные драпри у лож, тусклая люстра, на сцене ветхие декорации и кулисы, в коридорах повсюду деревянные лестницы, в уборных постоянная копоть от неисправных ламп наполненных чуть-ли не постным маслом.

Театральный подъезд приходился прямо против главных ворот Зимнего дворца. Ничего не было для меня скучнее этих немецких спектаклей; особенно в праздничные или воскресные дни, в которые нас обыкновенно распускали из школы, а тут вдруг потребуют на репетицию, где пробудешь часов до трех, а в шесть надо было ехать в спектакль; бывало, едва успеешь сбегать домой повидаться с родными и кое-как наскоро пообедать.

В тогдашней немецкой труппе были первыми артистами Гебгард (трагик) – муж и жена, Вильде также mit seiner Frau; Динденштейн – mit seiner Frau (она была в то время знаменитая певица); Заценговен – mit seiner Frau, Цилиакс – mit seiner Frau и другие. Замечательно, что все немецкие актеры того времени были женаты на актрисах, и, волей и неволей, должны были чуть не ежедневно изъясняться в любви публично своим дражайшим половинам.

Поистине тут нужно, как говорится, немецкое терпение и постоянство.

Часто мне случалось, в эти бесконечные спектакли, просыпать часа два или три, где-нибудь за кулисами, в ожидании своего выхода. Тогда длинноту своих представлений артисты увеличивали совершенным незнанием ролей. Суфлер, без церемонии, кричал им из своей будки чуть не во все горло. Может быть эти артисты говорили и с чувством, и с толком, только и с ужасной расстановкой. Естественно, что по этой причине спектакли требовали вдвое более времени.

У суфлера, как я замечал, тогда постоянно была под рукою бутылка пива, которою он, держа за горлышко, пользовался без помощи стакана во время перемены декораций, без чего, конечно его собственное горло до тога бы пересохло, что, наконец, он не мог бы произнести ни одного слова.

Помню я, как в этих спектаклях, за неимением статистов и хористов, нанимали просто булочников и колбасников, которым платили обычную плату за вечер; и благородные рыцари, гранды, или римские патриции, по окончании спектакля, сняв знаки своих достоинств, отправлялись месить тесто, или начинять блутвурсты. Еще мне припоминается один пошлый анекдот с тенором Цейбихом. Этот певец имел привычку во время пения до невозможности раскрывать свой большой рот. Однажды кто-то из зрителей, сидя в кресле 1-го ряда (вероятно это был наш брат-русак; видно по замашке), принес с собою в театр хлебных шариков и так искусно сумел приловчиться, что во время какой-то длинной ферматы пустил незаметным образом один из хлебных шариков прямо ему в рот.

Бедный певец оборвался на самой высокой ноте, закашлялся и должен был проглотить эту оскорбительную шутку. С тех пор он всегда старался отвертываться в сторону, когда ему приходилось тянуть длинную фермату.

Немецкая публика, в то патриархальное время, была очень простодушна: мне несколько раз случалось видеть в ложах, даже 1-го яруса, пожилых зрительниц в простых чепчиках, одетых по-домашнему, с чулком, или филейным вязаньем в руках. Они внимательно следили глазами за всеми движениями артистов, не пропускали ни одного слова, если только, разумеется, не случалось им самим спускать петель. Когда же происходило на сцене что-нибудь очень чувствительное, танты и муттерхены, положат, бывало, свое вязанье на барьер или себе на колени, сложат вместе пальцы, глубоко вздохнут, поднимут глаза к небу, потом поднимут очки на лоб, утрут платком слезы, высморкаются и снова примутся за свою работу.

Однако пора сказать слово и о себе самом.

В 1823 году 1-го марта я был выпушен из училища на роли вторых любовников. В общественном быту счастливым любовникам, конечно, многие могут позавидовать, но счастливые любовники в комедиях и драмах самые несчастные создания: они каждый вечер повторяют свои стереотипные объяснения в любви, тянут беспрерывную канитель и надоедают зрителям до тошноты своими приторными сладостями, а театральные любовники в старину были еще приторнее нынешних. В прежних комедиях, до большей части, авторы выводили двух любовников: один, повеса – негодяй и вертопрах; а другой – нравственный, скромный и благовоспитанный молодой человек; первый из них обыкновенно тешит публику смешными фразами и комическим своим положением; а второй, кроме скуки, ничего не выжмет из своей роли, за что и получает в конце пьесы обычную награду и, как счастливый соперник, соединяется со своей возлюбленной. Вот этих-то счастливцев мне и суждено было изображать, почти лет десять кряду, пока судьба не вытолкнула меня на другое амплуа, более подходящее к моему веселому характеру, а может быть и способностям.

Глава XII

Наводнение 7-го ноябри 1824 года.

Грозное 7-е ноября 1824 г. живо в моей памяти, хотя уже полстолетия прошло с тех пор.

Еще ночью, накануне того злополучного дня, мы слышали спросонок бурное завывание ветра, от сильных порывов которого дрожали рамы в нашей спальне: но петербургским жителям такая музыка в привычку, – она с малолетства зачастую нас убаюкивала.

Поутру, в обычный час, собрались мы в зале на молитву и тут, подойдя к окнам, увидели необыкновенное возвышение воды в Екатерининском канале: барки с дровами готовы были вылезть за перила; из подземных труб били на улицу фонтаны. Нас это сначала очень забавляло; с иных прохожих срывало ветром шляпы и фуражки в канаву и они напрасно хлопотали достать их оттуда, что возбуждало у нас общий смех; мы еще никак не предполагали, что через несколько часов разыграется такая страшная драма! В то время учителя не пришли к нам в классы и мы не отходили от окошек. Между тем буря ежеминутно усиливалась и вода мутными волнами хлестала через край за решетку из канавы. Наконец с шумом хлынула на улицу и через несколько минут перед нашими глазами образовалось широкое озеро. Весь наш двор залило водою. Кто-то из моих товарищей посадил в корыто кошку и пустил ее плавать по двору. Молодежь наша все еще легкомысленно забавлялась, не предчувствуя близкой опасности. Но вскоре мы смекнули, что дело идет не на шутку. На улице, мимо наших окон, неслись будки часовых, бревна, дрова, разбитые лодки, барки и разный хлам. Кое-где виднелась утопающая лошадь, или собака; люди спасались на заборах, на крышах одноэтажных домов; общее бедствие начало нам представляться в страшных картинах; тогда лица наших балагуров и смельчаков вытянулись и побледнели. Густые, серые тучи быстро неслись по небу; изредка выглядывало солнце, чтоб осветить всеобщую гибель и разрушение. Наш домовой священник отец Петр жил тогда в нижнем этаже; к нему побежали некоторые из воспитанников и просили его пойти в церковь и отслужить молебен о прекращении бури; но он, бедняк, был тогда в страшных попыхах и, совсем растерявшись, махнул нам рукой и отвечал:

– После, после; а теперь лучше помогите мне вытаскивать мои пожитки и мебель в верхний этаж!..

И они начали помогать ему выбираться из его квартиры, на четверть залитой уже водою.

Другие воспитанники бросились в кухню, которая тоже находилась внизу, и спасали хлеб и съестные припасы.

Воспитанницы помещались в третьем этаже и беспрестанно высовывались в форточки. Бедная кошка все еще плавала в корыте и неистово мяукала. Воспитанница Прилуцкая, за которой тогда ухаживал покойный Григорьев (Петр Иванович), со слезами, всех упрашивала спасти ее любимую кошку! Григорьев, в угоду своей дульцинее, по-рыцарски решился на отважный подвиг. Тогда с двух сторон нашего двора помещались дрова. Он вскочил на них и начал перебегать из стороны в сторону, стараясь ухватить корыто. Но в это самое время вода подмыла дрова, они расплылись и притиснули его; он очутился посреди двора, по горло окруженный дровами, и хотя он отлично плавал, но тут не было ему никакой физической возможности выкарабкаться наверх.

В третьем этаже послышался ужасный визг, плач, крик и стоп. Разумеется, Прилуцкая кричала больше всех. Могла-ли она не сострадать отважному рыцарю, который для ее любимой кошки решился на такое самоотвержение! Где-то достали длинную, толстую веревку и бросили ему с крыльца; он кое-как ухватился за нее и мы все притянули его к крыльцу. Его тотчас раздели, уложили в постель, вытерли вином и напоили горячим чаем с ромом, который принес ему наш инспектор. Благодаря молодости и необыкновенно-крепкой его натуре, никаких дурных последствий с ним не было; он проспал до утра и встал, как встрепанный. За то прелестная его дульцинея вполне оценила его рыцарское мужество и самоотвержение и сделалась с тех пор вдвое к нему благосклоннее. Но, увы! школьная любовь так-же, как и дружба, не прочна; первая любовь, как первый блин, бывает зачастую комом!

Но выходе из училища, Прилуцкая вышла замуж за другого, а Григорьев женился на другой.

После этой катастрофы с Григорьевым, мы побежали опять смотреть, что делается на улице. В продолжении этого времени вода уже настолько поднялась, что затопила нижний этаж. Тут вдруг подъехал на лодке к нашему дому один из наших театральных чиновников и, ухватясь за балкон, что-то кричал нам; но шум ветра и двойные рамы препятствовали нам его расслушать. Мы живо вынули зимнюю раму и вышли на балкон.

– Дайте мне хлеба! – кричит он нам.

Мы начали его уговаривать – лучше влезть к нам через балкон, обогреться и поесть вместе с нами; но чудак все твердил свое, чтоб дали ему хлеба. Нечего делать, принесли ему целый каравай ржаного хлеба; он, поблагодарив нас, поплыл в своей лодке дальше. Откуда его принесло? Где он взял лодку? В какую экспедицию теперь отправился? Господь его знает. Этот чиновник, не тем будь помянут (его давно уже нет на свете), не мог похвалиться воздержанием, и чуть-ли он не был в этот страшный час в таком отважном настроении, когда человеку, как говорится, «море по колено». Дальнейшее его странствование по невским волнам мне неизвестно; но этот удалец не только не погиб, но на другой же день сидел в конторе за обычным своим столом, как ни в чем не бывало. Кошка тоже спаслась от погибели: когда расплылись дрова, корыто осталось на поверхности и ей удобно было, прыгая по ним, добраться до крыльца.

В третьем часу пополудни вода как-будто перестала прибывать: мы это заметили в наших сенях, где двери были заперты и, стало быть, вода не могла волноваться. В эти сени мы беспрестанно сбегали сверху для наблюдений; там делали мы разные заметки на стене и вскоре увидели, что вода действительно сбыла на целый вершок.

Мы бросились наверх с радостною вестью и многие из нас крестились и обнимали друг друга.

Брат мой в этот день должен был играть Эдипа-царя и отправился в 10 часов утра на репетицию в Малый театр. Наша матушка была в мучительном беспокойстве до самого вечера, когда уже, часу в восьмом, он воротился домой; отца нашего не было тогда в Петербурге. Едва только была малейшая возможность выйти на улицу, я побежал в дом Голлидея, где жила тогда матушка. Вскоре приехал и брат мой. После минувшей опасности и сильных душевных потрясений, радость наша в кругу своего семейства была невыразима. Брат мой вместе с другими актерами, собравшимися в театр, провел этот несчастный день довольно спокойно.

На Невском проспекте вода выступила не более полуаршина. Наводнение, как ватерпас, ясно обозначило низменную и возвышенную местности Петербурга. За Аничкиным мостом количество воды было весьма незначительно: за Троицким переулком ее уже почти не было; на Песках и на Охте никто и не подозревал этого бедствия: на Петербургской же и на Выборгской сторонах вода возвысилась более сажени; в Галерной гавани она доходила до самых крыш одноэтажных домов[23]23

На Смоленском кладбище многие свежие могилы были размыты водою и несколько гробов всплыли из подземной утробы и отошедшие братия, по воле буйного ветра, снова понеслись если, не в житейское море – то на взморье.

[Закрыть]. Брат мой рассказывал, между прочим, как их забавляла в театре возня подпольных крыс и мышей, которые подняли пронзительный писк, прыгая по креслам, лазили на стены и искали спасения в верхних ложах. На следующий день сделался сильный мороз, что, конечно, увеличило бедствие обитателей нижних этажей: сырые стены оледенели, печки по большей части разрушились и бедные страдальцы, дрожа от холода, остались без пристанищ. Правительство приняло тогда самые энергические меры для облегчения участи этих несчастных: в каждой части города немедленно устроены были комитеты для пособия неимущим, развозили по улицам хлеб и теплую одежду; учредили временные приюты в больницах и частных домах; но бедствие было-так велико, что едва-ли была физическая возможность всех удовлетворить[24]24

9-го ноября театры, по высочайшему повелению, были закрыты; 24-го ноября был первый спектакль в пользу бедных, пострадавших от наводнения. Были играны: трагедия «Пожарский» и «Принцесса Требизондская», комедия-балет, соч. кн. Шаховского.

[Закрыть].

По утру 8-го ноября я пошел по некоторым улицам и тут увидел все ужасы вчерашнего бедствия: многие заборы были повалены; с иных домов снесены крыши; на площадях стояли барки, гальоты и катера; улицы были загромождены дровами, бревнами и разным хламом, – словом сказать, повсюду представлялись картины страшного разрушения. Рассказам и анекдотам не было конца. Хотя плачевная действительность вовсе не нуждалась в прибавлениях, но и тут досужим людям открывалось широкое поле для их фантазии.

Так, например, говорили, что некая молодая вдова, проживавшая в одной из дальних линий Васильевского острова, накануне похоронила на Смоленском кладбище своего старого супруга, над прахом которого не расположена была плакать и терзаться, потому что покойный сожитель мучил ее своею ревностью. Проводив его на место вечного упокоения, она также думала найти, наконец, душевное спокойствие; но каков же был ее ужас, когда вечером рокового дня она увидела гроб своего сожителя у самого крыльца ее дома! Нечего делать, пришлось бедной вдовушке вторично хоронить своего неугомонного мужа.

Но вот возмутительный факт: на Петербургской стороне, по Каменоостровскому проспекту, был тогда дом какого-то Копейкина. Этот скряга сидел во время наводнения у себя на заборе, с багром в руках, и, пользуясь даровщинкой, ловил приплывающие к нему дрова. Иные несчастные, застигнутые водою на улице, искали спасения и карабкались на его забор, – и он не только не подавал им помощи, но с жестокостью спихивал их багром в воду. Этот отвратительный скаред не остался, однако, без наказания: по приговору суда, он был посажен в тюрьму и лишен доброго имени.

О петербургском наводнении столько уже было писано в свое время в журналах, газетах и повестях, что трудно сказать здесь что нибудь новое.

По прошествии полустолетия после этого ужасного дня немного уже в Петербурге остается старожилов, которые были очевидцами этого народного бедствия; да избавит Бог не только нас и молодое поколение, но и потомков наших от подобного зрелища!

Бессмертному нашему поэту роковое событие подало мысль написать своего чудного «Медного Всадника». И точно, мудрено себе вообразить более грозную и поэтическую картину, которая представлялась в тот злополучный день на Сенатской площади, где посреди бунтующей стихии величественно возвышалось медное изображение чудотворного строителя, Петербурга!

Здесь невольно приходят на память стихи превосходной поэмы Пушкина:

Вражду и плен старинный свой,

Пусть волны финские забудут.

И тщетной злобою не будут,

Тревожить вечный сон Петра.

Глава XIII

Мое знакомство с Александром Сергеевичем Грибоедовым.

Странен покажется доброму моему читателю переход от страшной катастрофы к воспоминанию о бессмертном творце «Горя от ума»… Как быть! Со времени первой моей встречи с покойным, много воды утекло (и кроме наводнения); многое изгладилось из моей памяти; многое кануло в Лету; но воспоминание о незабвенном Грибоедове неизгладимо, а время ближайшего моего с ним знакомства совпадает с эпохою наводнения.

В начале двадцатых годок в театральном училище хотя и был уже устроен постоянный театр, но на нем играли мы только в великий пост, во время экзаменов, а иногда и осенью – в успенский. Учителем драматического искусства был, разумеется, князь Александр Александрович Шаховской. Когда же в 1822 году любимые его ученицы были выпущены из школы, он прекратил свои посещения, а продолжал свои уроки у себя на дому. Таким образом, училище осталось без учителя, а театр наш – без употребления. Тогда мы задумали устроить, в свободное время, домашние спектакли собственными средствами. Инспектором театрального училища был в ту пору Иван Самойлович Бок, вместе с тем исправлявший и докторскую должность при театре. Человек он был добрый, простой; но, вместе с тем, слабый и трусливый до нельзя. Он ни за что не позволял воспитанницам участвовать в наших спектаклях: «играйте, – говорит, – одни; а о об этом директора не смею просить». Нечего делать! надо было выбирать пьесы без женского персонала, что было довольно затруднительно, потому что таковых в тогдашнем репертуаре не имелось. Мои товарищи-однокашники избрали меня своим режиссером и мы принуждены были играть, большею частью, пародии, недозволенные цензурою, наприм. «Митюху Валдайского» (пародию на Димитрия Донского), «Труфа» (соч. И. А. Крылова) и некоторые другие… Чтобы помочь нашему бедному репертуару, я в то время тоже написал пародию в стихах, под названием «Нерон», а потом водевиль «Сентябрьская ночь», сюжет которой заимствовал из рассказа. (Александра Бестужева), помещенного в Литературных Прибавлениях к журналу «Сын Отечества». Две эти пьески были без женских ролей и имели на нашей миниатюрной сцене большой успех. Само собою разумеется, что наша домашняя публика была не взыскательна и снисходительно относилась к доморощенному автору. Главные роли в этих пьесах играли мои совоспитанники – Григорьев и Воротников. Петр Иванович Григорьев, впоследствии известный актер и сочинитель, готовился тогда быть музыкантом и уже начинал играть на виолончели в театральном оркестре. Я уговорил его принять участие в наших спектаклях; он согласился попробовать свои средства и, сыграв удачно несколько ролей, так пристрастился к сценическим занятиям, что вскоре выполз из оркестра на сцену, оставил свой инструмент и решился сделаться актером. Через год после того он начал учиться у кн. Шаховского и дебютировал на публичной сцене.

По выходе моем из училища (в 1823 году), я продолжал занимать принятую на себя должность режиссера у прежних своих однокашников. Наши ребяческие спектакли посещал несколько раз Александр Сергеевич Грибоедов – и они ему очень нравились… Я помню, как он от души хохотал, смотря моего «Нерона». Водевиль же мой «Сентябрьская Ночь» он даже уговаривал меня тогда поставить на публичном театре, но я в то время не смел и мечтать об этой чести![25]25

В 1830 году этот водевиль был игран в Большом театре, в бенефис актера Рязанцева.

[Закрыть]

Вместе с Грибоедовым посещал наши спектакли Александр Бестужев. Однажды мне случилось играть на нашем театре роль офицера «Хрустилина» в водевиле «Пурсоньяк» (кн. Шаховского). В нашем театральном гардеробе мундиры были больно безобразны, и я выпросил у Бестужева его адъютантский мундир со всеми к нему принадлежностями… И как же я был тогда доволен, что мог на сцене пощеголять в настоящей гвардейской форме!.. что, разумеется, не дозволено было на публичном театре…

Думал ли я тогда, что, может быть, играю в том самом мундире, в котором, через несколько времени, Бестужев будет разыгрывать злополучную роль на Сенатской площади, за которую его вызовут в Петропавловскую крепость!!

В 1824, году появилась в рукописи бессмертная комедия Грибоедова. В печати были тогда только две или три сцены из нее, помещенные в альманахе, под названием «Русская Талия», издан. Булгариным; но вся комедия была в то время запрещенным плодом… Мы с Григорьевым предложили Александру Сергеевичу разыграть «Горе от ума» на нашем школьном театре, и он был в восхищении от нашего предложения… Большого труда нам стоило упросить доброго инспектора Бока – дозволить и воспитанницам принять участие в этом спектакле… Наконец, он согласился, и мы живо принялись за дело; в несколько дней расписали роли, в неделю их выучили и дело пошло на лад[26]26

Вот фамилии воспитанников и воспитанниц, которые должны были участвовать в комедии: Григорьев – Чацкого, Чайников – Фамусова, я – Репетилова, Экунин – Скалозуба, Софью – Прилуцкая, Лизу – Лебедева (впоследствии она вышла замуж за танцора Шелихова), Хлестову – Ковалева (впоследствии – классная дама в театральном училище), остальных не помню…

[Закрыть]. Сам Грибоедов приезжал к нам на репетиции и очень усердно учил нас… Надо было видеть, с каким простодушным удовольствием он потирал себе руки, видя свое «Горе от ума» на нашем ребяческом театре!.. Хотя, конечно, мы откалывали его бессмертную комедию с горем пополам, но он был очень доволен нами, а мы были в восторге, что могли угодить ему. На одну из репетиций он привел с собою А. Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера – и те также нас похвалили… Наконец, комедия была уже совсем приготовлена, на следующий день назначен был спектакль… но, увы! все наши хлопоты и надежды лопнули, как мыльный пузырь! Накануне самого представления, во время последней репетиции, является к нам инспектор Бок, и объявляет нам грозный фирман графа Милорадовича (который имел тогда главное начальство над императорскими театрами и которому кто-то донес об наших затеях), чтоб мы не смели так либеральничать и что пьесу, не одобренную цензурой, нельзя позволить играть в театральном училище. Все мы повесили носы от этого неожиданного известия и пришлось нам, горемычным, повторить два стиха из запрещенной комедии:

Ни беспокойства, ни сомненье,

А горе ждет из-за угла!

Да, действительно, мы все были в страшном горе, а наш простодушный Бок перетрусился не на шутку; он, кажется, боялся, чтоб за свою слабость к нам не попасть ему в крепость!.. Но дело ограничилось одним только выговором.

Мы с Григорьевым отправились тотчас же к Грибоедову с этим роковым известием, что, конечно, его сильно огорчило.

Итак, поэту не суждено было видеть на сцене (даже и в таком горемычном исполнении, как наше) своей бессмертной комедии.

В этот период времени, Грибоедов часто бывал у нас в доме, а мы с братом Василием Андреевичем еще чаще посещали его… Кроме его остроумной беседы, любил я слушать его великолепную игру на фортепьяно… Сядет он, бывало, к ним и начнет фантазировать… Сколько было тут вкусу, силы, дивной мелодии! Он был отличный пианист и большой знаток музыки: Моцарт, Бетховен, Гайдн и Вебер были его любимые композиторы. Однажды я сказал ему: «Ах, Александр Сергеевич, сколько Бог дал вам талантов: вы поэт, музыкант; были лихой кавалерист и, наконец, отличный лингвист!» (он, кроме пяти европейских языков, основательно знал персидский и арабский языки). Он улыбнулся, взглянул на меня умными своими глазами из-под очков, и отвечал мне: «Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего». Он был скромен и снисходителен в кругу друзей, но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе… Тут он готов был придраться к ним из пустяков и горе тому, кто попадался к нему на зубок… Тогда соперник бывал разбит в пух и прах, потому что сарказмы его были неотразимы! Вот один из таких эпизодов: когда Грибоедов привез в Петербург свою комедию, Николай Иванович Хмельницкий просил его прочесть ее у него на дому. Грибоедов согласился. По этому случаю Хмельницкий сделал обед, на который, кроме Грибоедова, пригласил нескольких литераторов и артистов; в числе последних были: Сосницкий, мой брат и я. Хмельницкий жил тогда барином, в собственном доме – на Фонтанке у Симеоновского моста. В назначенный час собралось у него небольшое общество. Обед был роскошен, весел и шумен… После обеда все вышли в гостиную, подали кофе и закурили сигары… Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол; гости, в нетерпеливом ожидании, начали придвигать стулья; каждый старался поместиться поближе, чтоб не проронить ни одного слова… В числе гостей был тут некто Василий Михайлович Федоров, сочинитель драмы «Лиза, или следствие гордости и обольщения» и других уже давно забытых пьес… Он был человек очень добрый, простой, но имел претензию на остроумие… Физиономия-ли его не поправилась Грибоедову, или может быть старый шутник пересолил за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены… Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию (которая была переписана довольно разгонисто), покачал ее на руке и, с простодушной улыбкой, сказал: «Ого! какая полновесная!.. Это стоит моей Лизы». Грибоедов посмотрел на него из-под очков и отвечал ему, сквозь зубы: «Я пошлостей не пишу». Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова и он, стараясь показать, что принимает этот резкий ответ за шутку, улыбнулся, и тут же поторопился прибавить: «Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич; я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но право, готов первый смеяться над своими произведениями». – «Да, над собой-то вы можете смеяться, сколько вам угодно, а я над собой – никому не позволю»… – «Помилуйте, я говорил не о достоинстве наших пьес, а только о числе листов». – «Достоинство моей комедии вы еще не можете знать, а достоинства ваших пьес всем давно известны» – «Право, вы напрасно это говорите: я повторяю, что вовсе не думал нас обидеть». – «О, я уверен, что вы сказали, не подумавши, а обидеть меня вы никогда не можете».

Хозяин от этих шпилек был как на иголках, и желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала не шуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему: «Мы в наказание посадим вас в задний ряд кресел»…

Грибоедов между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому: «Вы можете, его посадить куда вам угодно, только я при нем своей комедии читать не стану»… Федоров покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа – и где его ни тронет, везде уколется… Очевидно, что хозяин был поставлен в самое щекотливое положение между своими гостями; не знал, чью сторону принять, и всеми силами старался как-нибудь потушить эту вздорную ссору; но Грибоедов был непреклонен, и ни за что не соглашался при Федорове начать чтение… Нечего было делать, бедный автор добродетельной Лизы взял шляпу и, подойдя к Грибоедову, сказал: «Очень жаль, Александр Сергеевич, что невинная моя шутка была причиной такой неприятной сцены… И я, чтоб не лишать хозяина и его почтенных гостей удовольствия слышать вашу комедию, ухожу отсюда»… Грибоедов с жестоким хладнокровием отвечал ему на это: «Счастливаго пути!» Федоров скрылся… Итак, драматургу, из-за своей несчастной драмы, пришлось сыграть комическую роль, а комик чуть не разыграл драмы из-за своей комедии.

По уходе Федорова, чтение началось – и нужно-ли говорить, какой эффект произвела эта комедия на слушателей!

Здесь, для контраста, приведу другой случай из домашней жизни покойного Александра Сергеевича. Был у него камердинер, крепостной его человек и молочный брат, который с малолетства находился при нем для прислуги; он вместе с ним вырос и был при нем безотлучно во всех его путешествиях. Грибоедов его очень любил и даже баловал, вследствие чего слуга зачастую фамильярничал со-своим господином. По какому-то странному случаю, этот слуга назывался Александром Грибовым, и Грибоедов часто называл его тёзкой. Однажды Александр Сергеевич ушел в гости на целый день. Грибов, по уходе его, запер квартиру на ключ и сам тоже куда-то отправился… Часу во втором ночи, Грибоедов воротился домой, звонит, стучит – дверей не отворяют… Он еще сильнее – нет ответа. Помучившись напрасно с четверть часа, он отправился ночевать к своему приятелю Андрею Андреевичу Жандру, который жил тогда недалеко от него.

На другой день Грибоедов приходит домой; Грибов встречает его, как ни в чем не бывало.

– Сашка! куда ты вчера уходил? – спрашивает Грибоедов.

– В гости ходил… отвечает Сашка.

– Но я во втором часу воротился, и тебя здесь не было.

– А почем же я знал, что вы так рано вернетесь? – возражает он таким тоном, как будто вся вина была, на стороне барина, а не слуги.

– А ты в котором часу пришел домой?

– Ровно в три часа.

– Да, – сказал Грибоедов, – ты прав: ты точно, в таком случае, не мог мне отворить дверей…

Несколько дней спустя, Грибоедов сидел вечером в своем кабинете и что-то писал… Александр пришел к нему и спрашивает его:

– А что, Александр Сергеевич, вы не уйдете сегодня со двора?

– А тебе зачем?

– Да мне-бы нужно было сходить часа на два, или на три в гости.

– Ну, ступай, я останусь дома.

Грибов расфрантился, надел новый фрак и отправился… Только что он за ворота, Грибоедов снял халат, оделся, запер квартиру, взял ключ с собою и ушел опять ночевать к Жандру. Время было летнее; Грибов воротился часу в первом… звонит, стучит, двери не отворяются… Грибов видит, что дело плохо, стало-быть, барин надул его… Уйти ночевать куда-нибудь нельзя, неравно барин вернется ночью. Нечего было делать: ложится он на полу в сенях около самых дверей и засыпает богатырским сном. Рано поутру, Грибоедов воротился домой и видит, что его тёзка, как верный пес, растянулся у дверей своего господина. Он разбудил его и, потирая руки, самодовольно говорит ему:

– А? что? франт-собака: каково я тебя прошколил? Славно отплатил тебе? Вот, если бы у меня не было поблизости знакомого, и мне-бы пришлось на прошлой неделе так же ночевать, по милости твоей…

Грибов вскочил, как встрепанный, и, потягиваясь, сказал ему:

– Куда как остроумно придумали!.. Есть чем хвастать!..

Другой раз, при мне, Грибоедов садится за фортепиано, у которого одна ножка была без колеса; и для поддержки под нее обыкновенно подкладывали какой-то брусок… На этот раз бруска не оказалось и фортепиано шаталось во все стороны… Грибоедова, завет своего Грибова и говорит ему:

– Ты, верно, опять сегодня играл без меня на фортепиано?

– Играл немножко, – отвечает он фамильярно.

– Ну, так и есть! А куда девался брусок?

– Не знаю…

– А что ты играл?

– Барыню…

– Ну-ко, сыграй!

Слуга, без церемонии садится за фортепиано и одним пальцем наигрывает известную песню: