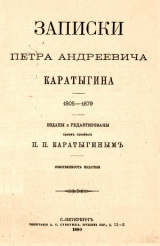

Текст книги "Записки Петра Андреевича Каратыгина. 1805-1879"

Автор книги: Петр Каратыгин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)

Глава X

Николай Осипович Дюр.

Долгом себе поставляю добрым словом помянуть двух моих товарищей, которым обязан успехом почти всех моих пьес, написанных с 1830 по 1841 год…

Говорю о Дюре и Асенковой.

Николай Осипович Дюр, современник и постоянный сотрудник Асенковой, был человек вспыльчивого и раздражительного характера. Талантливый актер на сцене, он не мог терпеть закулисного актерства и лицемерия. Это была одна из тех честных и правдивых натур, для которой приторная лесть была хуже полыни; он не допускал ее не только в самом себе, но сердился, когда и ему отпускали комплименты, особенно кто-нибудь из его собратьев.

– Полноте, пожалуйста, – говорил он тут, – бросьте эту пошлую привычку – хвалить товарища в глаза; кто же поверит нашей искренности, когда все наше искусство заключается в притворстве!

Малейшее унижение, недобросовестность кого-нибудь из его товарищей, особенно заискивание, низкопоклонничество перед начальством, постоянно возмущали его и он никогда не пропускал случая громко, при всех, высказать о нем свое мнение. Понятно, что с таким характером ему мудрено было ужиться в закулисном мире. Сколько раз мне приходилось удерживать его от этих выходок, чрез которые он наживал себе беспрестанно врагов.

– Уймись, – говорил я ему; – из-за чего ты бьешься, ведь нам с гобою людей не переделать.

– Знаю, Петенька (так привык называть меня мои родственник и однокашник), знаю, да что же делать, если я сам себя переделать не могу!

Первые годы своей молодости, по выпуске из училища, провел он не совсем умеренно, – особенно женский пол имел впоследствии вредное влияние на его слабое здоровье.

Музыка была его страсть и он прилежно ею занимался; ничем его, бывало, так не потешишь, как попросив его написать музыку для куплета, или романса; и многое у него выходило довольно удачно. Во всех моих первых водевилях музыка была всегда им составлена. Репертуар его ролей был необыкновенно разнообразен: он играл в операх[51]51

Он был особенно хорош в «Севильском Цирюльнике» – (Бартоло), в «Сороке-воровке» – (Подеста) и в «Ченерентоле» – (Дон Манифико).

[Закрыть], комедиях, трагедиях и водевилях; танцевал мастерски, как любимый ученик Дидло. Одним словом, мог назваться артистом в полном смысле. В 1836 году он женился на танцовщице Марье Дмитриевне Новицкой, производившей в то время фурор ролью Фенелли в известной опере: «Немая в Портачи»[52]52

По кончине мужа, она перешла из балетной труппы в драматическую и впоследствии была довольно приличная актриса.

[Закрыть]; но супружеское его счастие было непродолжительно; года через три после его женитьбы развилась у него скоротечная чахотка.

В первый год брака он ездил в Москву, откуда мне и жене моей не замедлил прислать весточку:

Москва. 14-го июля. Вторник. 1836.

Здравствуй, кум ты мой любезный,

Здравствуй, кумушка моя!

Поздравляю вас, любезные Петр Андреевич и Софья Васильевна, с новорожденной. Дай Бог вам ее вырастить, выкормить, выучить и замуж выдать. Не знаю обстоятельно, когда Бог дал вам дочь Надежду: из Петербурга мне еще не писали об этом; но мне вчера в театре донес об этом Бажанов. Не обвиняю нас, любезный кум и брат, что вы мне еще не писали ни крошки, или ни строчки; я сам знаю, что в этих случаях не до писем. Я посылал вам поклон каждый раз, как только писал к моей Маше. Скучно в Москве: жены нет, малютки моей тоже, друзей вовсе, а охотников в друзья попасть – пропасть. Здесь большая часть актеров похожа очень на В. М. С–ва: целуют, обнимают, уверяют в дружбе… А отойдут на шаг, так ругают и смеются; а особливо Ленский. Он чуть не задушил меня в объятьях после «Ревизора» и плакал даже после каждой его пьесы от восторга и благодарности; само собою разумеется, что Щепкин, Репина и другие тоже одной масти и общество актеров здесь так грязно, что, ей-ей, воняет кабаком, табаком, плутовством и глупостью. Я очень благодарен Ф. А. Кони, – он дал мне добрый совет, как вести себя с актерами: я уж имел двадцать приглашений в трактир и девять в погребок от гг. артистов; но я нигде не бывал, как только дома и в театре. Я играю почти каждый день, даже и не имею времени порядочно заняться ролями; меня заставляют играть по две пьесы. Надо вам сказать, что я вышел в первый раз на московскую сцену в «Ревизоре»: встретили прекрасно; я принужден был откланиваться… Но в продолжении комедии кое-где проявлялись шикания и я сей (час) увидел квасной патриотизм москвичей; несмотря на это, наше взяло и рыло в крови!

Меня вызвали после четвертого акта и подлецы хвалили вслух, во все горло, а люди честные сказали мне на ушко, что ладно… Ну, и ладно! Второй спектакль был «Хороша и дурна» и «Заемные жены»: это было мое торжество; потому что они вовсе не так играли «Заемные жены», как надо. Я все это устроил, сам играл и показал, что и у нас есть хорошие переводчики. В «Хороша и дурна» Ленского принимают здесь отлично, как переводчика; но смей-ка сказать здесь, что он играет как сапожник, или как Экунин – избави Боже! Камнями закидают!

Прочие мои спектакли идут все тоже очень хорошо; всякий раз вызывают и принимают без остервенения и исступления, а легко, умно и приятно. Сборы весьма порядочные, заняты бывают бельэтаж, 1 ярус и кресла, а верхи пусты… Увы! я верху здесь не нравлюсь. 17-го числа назначен мой бенефис и уже поступил в продажу и дело идет порядочно. Я беру вот что: «Жена и зонтик», «Две женщины» и «Ночной колокольчик» и дивертисмент; спектакль небольшой, но хорош; 19-го повторяю мой бенефис, а 21-го, благословясь, в путь в град славный, чистый и веселый Петербург. Прощайте, любезный кум и брат; кланяйтесь тетушке, Александре Михайловне, Василию Андреевичу и всем нашим родным. Целую ручку Софьи Васильевны и душевно желаю благополучного выздоровления.

Николай Дюр.

«Нет, недоволен я Москвой».

Простуда, полученная Дюром в августе 1838 года, поспособствовала скорейшему развитию гнездившейся в нем чахотки и к началу весны он слег в постель. Во время болезни своей, он вполне сознавал свое безнадежное положение и переносил страдания с христианскою твердостью. Слух о его тяжкой болезни скоро распространился по Петербургу и многие, вовсе незнакомые ему, люди часто присылали к нему на квартиру узнавать о его здоровье, что всегда раздражительно действовало на его нервы. Однажды, месяца за два до его кончины, когда он еще не слег в постель, жена его куда-то ушла со двора, прислуги тоже в это время тут не случилось, – громко позвонили у его входных дверей: он сам отворил их и тут вошел какой-то купчик в сибирке.

– Что вам нужно? – спросил его Дюр.

Купчик перекрестился.

– Что вам нужно, – повторил больной.

– Извините-с, – отвечал купчик, заглядывая в зало: – ведь здесь квартира ахтера, г. Дюра?

– Ну, да, здесь. Да что вам надобно? Я вас спрашиваю.

– Мы слышали, что они изволили скончаться, так я, т. е. гробовой мастер… я все предоставлю в наилучшем виде.

Взбешенный от такой преждевременной услуги, он, разумеется, живой рукой выгнал в шею незваного гостя. В то утро я, по обыкновению, пришел его навестить и он, смеясь, рассказал мне об этом приятном визите и тут же прибавил:

– Видите, Петенька, какая выгода быть известным артистом, – его прежде времени в гроб укладывают.

В начале мая он слег в постель и не вставал уже более. В одно из посещений моих, воспользовавшись отсутствием своей жены, он подозвал меня к себе; и просил написать письмо на имя директора (А. М. Гедеонова) в таком смысле, что, не дослужив нескольких, месяцев до десятилетнего срока своей обязательной службы по выходе из училища, он не смеет надеяться на какой-нибудь пенсион его малютке-дочери, но просит директора походатайствовать у министра хоть бенефис осиротелому его семейству. Тут же с его слов написал это письмо, которое он подписал довольно твердою рукою потом он вынул из-под подушки лист бумаги, исписал карандашом и отдал его мне.

«Брат и друг мой Петр Андреевич! – Когда волею Всемогущего Творца нашего я оставлю этот мир, тогда прошу тебя, именем Бога не оставить жену мою своими советами и утешением. Любезный брат, прими на себя труд похоронить тело мое на Смол. кладбище близ моей матери и детей моих; если же это будет невозможно, то постарайся, поближе к ним. Домашнее хозяйство наше также прошу приберечь. Енотовую шубу мою и золотые часы прошу отдать моему отцу; несколько моего белья, годное для него, мое платье также ему; но ни мебели, ни посуды, (ни) серебра я не имею право отдать кому либо, ибо эти вещи как мои, так и жены моей и потому претензии на них отец мой иметь не может. Я пишу это именно для того, чтоб избежать неудовольствий и беспокойства со стороны отца моего: пусть он увидит последнюю мою волю».

На другой день я доставил письмо к директору, который обещал похлопотать у министра Двора. Дюр, дня за два до кончины своей, пожелал исполнить последний христианский долг; и хотя прежде он не был особенно богомолен, но тут с полным умилением, с теплою верою и с христианскою твердостью исповедался и приобщился Св. Тайн. Это было, как теперь помню, в самый Духов день. Накануне еще была поставлена молодая березка в ногах у его кровати; в руках тогда он держал ветку свежей сирени, принесенной ему накануне из церкви. По уходе священника, когда мы окружили его смертный одр, он взглянул на березку, поднес цветок к горячим губам своим и, грустно покачав головою, сказал мне:

– Как нынче рано распустились цветы и как рано отцвела моя жизнь!

Он тихо скончался 16-го мая 1839 года. Похороны его также совершились тихо: не было ни оваций, ни лавровых венков, ни шумной многолюдной толпы. Он погребен на Смоленском кладбище. На скромном, далеко не изящном его памятнике вырезана надпись; «От почитателей его таланта».

Глава XI

Варвара Николаевна Асенкова.

В начале 1841 г. русский театр лишился и этой прекрасной артистки; она умерла от чахотки, ровно через два года после Дюра. Эти две потери были невознаградимы для драматической труппы; оба они горячо и бескорыстно[53]53

Тогда еще не было так-называемых, «разовых». Асенкова прослужила на сцене всего шесть лет, и только за год до своей кончины заключила контракт, по которому ей дирекция назначила самую ничтожную поспектакльную плату по 5 руб. ассигнациями за каждую сыгранную роль. Дюр не был и 10-тн лет на сцене и умер, не получая никакой поспектакльной платы.

[Закрыть] любили искусство и были украшением русской сцены; оба они были тогда еще во цвете лет, в полном развитии своего таланта. Не говоря уже о прекрасном и разнообразном даровании этой молодой артистки, я не могу умолчать о ее милом и любезном характере; добродушие и кротость ее доходили до детской наивности. Я не замечал, чтоб она кому-нибудь завидовала; не слыхал чтобы с кем-нибудь повздорила, что так обыкновенно в нашем закулисном муравейнике. Если она не получила блестящего воспитания, то природный ее ум и такт заставляли забывать в ней этот недостаток. Собой она хотя не была красавицей в строгом смысле, но миловидность ее была до того симпатична, что собирала около нее толпу поклонников и вздыхателей из так-называемых театралов.

Припоминая прошлое, я с грустью обращаюсь назад: сколько прекрасных, свежих талантов на моей памяти преждевременно сошли со сцены в могилу! И большая часть из них кончили свое поприще, не вполне оцененные за свое честное и бескорыстное служение искусству. В то старое доброе время не было у публики обыкновения присоединять к рукоплесканиям другой род награды своим любимцам. Теперь лавровые венки, роскошные букеты и ценные подарки сделались так обыкновенны, что редкий бенефис не только первых, но, зачастую, второстепенных артистов, не обходится без этих вещественных доказательств расположения зрителей к бенефицианту (особенно к бенефициантке). В 1830-х годах, более чем за четверть века до освобождения крестьян, наша аристократия, помещики, гвардия и даже средний класс были, конечно, позажиточнее; к тому же, тогда не было и такой дороговизны, как теперь; но тогда, сколько я помню, ни Асенкова, ни Дюр, ни другие первоклассные артисты не были так награждаемы, как в нынешнее время, хотя, конечно, по справедливости, могли называться любимцами публики. Теперь не только на придворных сценах, даже в театре Буфф, Берга, клубных спектаклях, в Цирке, на Минеральных водах, словом везде благосклонная публика, щедрою рукою, вознаграждает любимых своих артистов. Чему же, как не одной только «моде» следует приписать все эти щедрые овации! – Да, в то старое доброе время, хотя артистам не подносили лавровых венков, не осыпали их цветами, а грех сказать, чтобы тогда не процветало сценическое искусство.

Покойная Асенкова (Варвара Николаевна) воспитывалась прежде в пансионе; потом поступила в Театральное училище, где пробыла не более года, потому что ее оттуда выключили за неспособность. Тогдашний директор, кн. Гагарин, в одно прекрасное утро призвал к себе ее мать и сказал ей:

– Вы сами талантливая актриса, но у дочери вашей нет никаких способностей для сцены; возьмите ее лучше теперь же из школы, а если она в ней пробудет еще несколько лет, то выйдет оттуда на самое ничтожное жалованье и будет какой-нибудь жалкой статисткой, что, конечно, не может быть вам приятно.

Мать Асенковой, получив от директора такое категорическое решение, должна была взять свою дочь из училища и обратилась тогда к Сосницкому, как опытному артисту, прося его заняться с ее дочерью. Сосницкий дал ей выучить несколько ролей, но тоже, в продолжении целого года, не мог заметить в ней особенного таланта. Но Асенкова страстно любила театр и продолжала, несмотря на постоянные неудачи, прилежно заниматься со своим учителем, как-будто внутреннее чувство говорило ей, что страсть ее к искусству не может пропасть бесследно. Проявление сценического таланта, действительно, дело загадочное; иногда ученик кажется совершенной тупицей, положительною бездарностью, но вдруг одна какая-нибудь роль, или даже фраза, как искра мелькнет из-под пепла и обнаружит скрытое дарование, – так было и с Асенковой. Однажды Сосницкий проходил с нею роль из драмы: «Фанни, или мать и дочь – соперницы»; тут ученица прочла один монолог из своей роли с таким чувством, с таким глубоким, правдивым сознанием, что восхитила своего учителя, и он тут убедился в развивающемся ее таланте.

В 1835 году, 25-го января, она дебютировала в бенефисе Сосницкого, в комедии: «Три Султанши» и в водевиле: «Лорнет», который я тогда перевел для нее. Успех дебютантки был самый блестящий. Покойный Государь Николай Павлович, по окончании спектакля, удостоил ее милостивым своим вниманием и сказал ей, что такой удачный дебют ручается за будущие ее успехи на сцене. Но дирекция, не смотря на высочайший авторитет, еще долго не соглашалась заключить с нею контракта; наконец, хлопоты ее матери разными: окольными путями достигли своей цели и Асенкова поступила на сцену.

Любовь публики к этой прелестной, талантливой артистке возрастала с каждым годом.

Здесь я приведу в пример, как покойный император был милостив и снисходителен к артистам. Актриса Асенкова, как я выше уже заметил, пользовалась благосклонностью Государя за свой прекрасный талант; за два года до ее кончины, в 1839 году, Н. А. Полевой написал для ее бенефиса драму: «Параша Сибирячка»; цензура не одобрила ее к представлению. Автор и бенефициантка были в отчаянии; оставалось одно средство – просить высочайшего разрешения. Асенкова решилась на эту крайнюю меру и, выбрав удобную минуту, лично, в театре, просила Государя об этой милости. Он потребовал к себе пьесу. Времени до бенефиса оставалось уже немного, но ответа на просьбу Асенковой не было; она томилась в мучительном ожидании, однако-ж, утруждать Государя вторичной просьбой, разумеется, не осмеливалась. В одно из представлений знаменитой танцовщицы Тальони, Государь был в Большом театре и во время антракта вышел из своей ложи на сцену; увидя меня, он подозвал к себе и спросил:

– Когда назначен бенефис Асенковой?

Я ему отвечал, что через две недели; тут Государь, с обычной своей любезностью, сказал мне:

– Я почти кончил представленную мне драму Полевого и не нахожу в ней ничего такого, за что бы следовало ее запретить; завтра я возвращу пьесу; повидай Асенкову и скажи ей об этом. Пусть она на меня не пеняет, что я задержал ее пьесу. Что-ж делать? У меня в это время были дела, несколько поважнее театральных пьес.

Я, не досмотря спектакля, поскакал к Асенковой обрадовать ее; тут же у нее в гостях случился некто Песоцкий – издатель «Репертуара русского театра», – записной театрал; он и рассчитывал поместить новую драму Полевого в своем журнале; он тотчас поехал передать эту радость автору, и на другой день был обед у Дюссо по этому случаю. Полевой, Асенкова, Песоцкий, Сосницкий, я, и другие, были на этом обеде и мы выпили за здоровье Государя и за будущий успех «Параши Сибирячки». Успех, действительно, был самый блестящий. Государь осчастливил бенефициантку своим посещением и наградил ее прекрасным подарком, В этот же бенефис, после «Параши», шел в 1-й раз мой водевиль, переделанный с французского, под названием «Ножка», который я подарил Асенковой. Бенефициантка исполнила обе эти роли с неподражаемым искусством и была восторженно принята публикой.

К сожалению, внимание державного покровителя отечественных талантов не могло оградить Асенкову ни от злословия завистниц, ни от докучливости вздыхателей. Выше было сказано много о ее поклонниках-театралах; здесь мне припомнился один пасквильный, грубый эпизод из ее жизни. Какой-то очень юный сын Марса (фамилию его теперь не могу вспомнить), вероятно, отверженный ее обожатель, сыграл с нею возмутительную шутку, которая могла бы иметь гибельные последствия. Однажды этот армейский герой решился блистательным образом отомстить непреклонной красавице: он подкараулил ее после спектакля у театрального подъезда и в то время, когда она села в карету, бросил туда зажженную шутиху. По счастию, шутиха попала в шубу актера Григорьева, сидевшего тут же, и он успел ее потушить. Лицо этого фейерверкера не могло укрыться от свидетелей, а гнусный поступок его не мог пройти без наказания. Покойный великий князь Михаил Павлович приказал его немедленна арестовать; но этот пылкий юноша не унялся и прислал Асенковой грозное письмо, что если ему не удалось на этот раз ее обезобразить, то он решится на более отчаянную меру. Однако-ж, он должен был умерить свою запальчивость. За эту злую шутку его отправили на Кавказ понюхать порохового дыму, происходящего не от шутихи. Впоследствии он возвратился с Кавказа, но тогда, кажется, не было на свете предмета его пылкой страсти.

Асенкова скончалась 19-го апреля 1841 года. Она похоронена на Смоленском кладбище, не далеко от большой церкви; прекрасный памятник, с бронзовым ее бюстом, до сих пор сохранился во всей своей целости.

Глава XII

Время директорства А. М. Гедеонова. – Обычай анонсов. – Почетное гражданство. – Поднесение кубка. – Обед у директора. – Характеристика его. – Прекрасная Елена. – Фанни Эльслер. – Муравьева.

В 1833 году был назначен директором петербургских театров действительный статский советник Александр Михайлович Гедеонов, служивший до того времени в Москве, при Оружейной палате. Предшественник его кн. Гагарин, как я уже говорил прежде, был гордый аристократ, недоступный для подчиненных. Новый директор, с первого своего шага, оказался человеком совсем другого склада и характера. Когда артисты всех трупп ему представлялись, он был одинаково приветлив, прост и любезен с каждым из них. Можно сказать, что первым своим дебютом он сумел расположить всех в свою пользу. Вступив в должность, он обратил особенное внимание на драматическую труппу, бывшую, при князе Гагарине, в полном пренебрежении. Гедеонов посещал наш театр почти ежедневно; замечал успехи молодых артистов и поощрял их, или похвалой или материальным вознаграждением. В первый же год своего директорства, он занялся переустройством Театрального училища: его ходатайством и старанием было приобретено огромное здание против Александринского театра, в собственность дирекции; туда вскоре были переведены: театральная школа, контора, швальня, гардероб и нотная контора, находившиеся, до того времени, в разных домах; тут же отведены были квартиры школьным учителям, гувернерам и театральным чиновникам.

По его домогательству, театральный бюджет был значительно увеличен… Короче сказать, хозяйственная часть и вообще театральная администрация изменились во многом к лучшему. До Гедеонова драматическая и оперная труппы не были разделены, и оперные артисты, как-то: Осип Афанасьевич Петров, Ефремов, Шемаев и другие участвовали в драматических спектаклях; потом он уничтожил обыкновение давать малые комедии и водевили перед балетом, как говорится, для съезда, что, конечно не могло быть приятно для актеров, потому что на их игру публика не обращала никакого внимания и хлопала… только дверями. В то время покойный И. И. Сосницкий, как старший артист (которому, конечно, не весело было играть для съезда), передал мне несколько ролей из своего репертуара, как-то: «Воздушные замки», «Шалости влюбленных», «Своя семья», «Говорун» и другие. Кажется, Гедеонову также мы были обязаны уничтожением так называемых «анонсов», т. е. возвещений публике о спектаклях на следующие дни. Эта традиция, вероятно, вела свое начало с того времени, когда еще не печатались афиши. Молодые артисты обязаны были ежедневно, по очереди, являться в театр, в черном фраке и белом галстуке, и в одном из антрактов, выйдя за переднюю занавесь, анонсировать, что «завтра на здешнем театре представлена будет такая пьеса, а на Большом такая-то». Если приходились тут бенефисы, то и об них надо было сообщить. Особенно на масленице, при утренних и вечерних спектаклях, эти нелепые анонсы были просто нестерпимы. Старшие актеры были, конечно, избавлены от этого удовольствия…

Впрочем, я помню однажды, в чей-то бенефис, Сосницкий играл «Говоруна» (ком. Хмельницкого). В конце пьесы он остается один на сцене – и вместо последних стихов:

Но мне пересказать об этом остается

И всем и каждому, кто первый попадется.

Он (обращаясь к публике) заменил их следующими:

Чтобы, наконец, вас чем-нибудь занять,

Дозвольте честь иметь теперь вам сказать:

«Завтрашний день, на здешнем театре, российскими придворными актерами представлено будет» и проч… Аплодисменты и общий хохот перервали эту неожиданную выходку любимого артиста и фарс удался вполне.

В конце 1830-х годов последовал высочайший указ, по которому артисты императорских театров, первого разряда, прослужив двадцатилетний срок, имеют право получать потомственное почетное гражданство. Этою милостью мы были обязаны инициативе и ходатайству А. М. Гедеонова, и можно сказать, что это было действительно капитальное доброе дело, сделанное им для артистов. До того времени звание придворного артиста не имело никакого определенного положения в обществе. Хотя они и дети их не принадлежали к податному состоянию, но собственно никакими гражданскими правами не пользовались. Придворные певчие, например, получали чины, по выслуге положенных лет; но чиновники, поступая на сцену, не имели права пользоваться своими чинами и лишались их в продолжении своей службы при театре. Вследствие такого правила, кн. Тюфякин (о котором я говорил в прежних главах моих Записок) и посадил актера Булатова на съезжий двор, хотя он имел тогда чип титулярного советника. Понятное дело, что царская милость не могла не вызвать в нашем закулисном мире общего восторга – и старшие артисты того времени почли за долг благодарить директора, который был главным виновником этой милости, и, в память совершившегося события, преподнести ему какой-нибудь вещественный знак их признательности. По испрошении предварительно, через министра двора кн. Петра Михайловича Болконского, высочайшего соизволения, артистами был тогда заказан изящный серебряный кубок с позолотой, приличными атрибутами и надписями, с таким же блюдом, на котором были вырезаны фамилии артистов, участвовавших в подписке для этого подарка… И вот, в одно прекрасное утро, старшие артисты драматической, оперной и балетной труни явились со своим приношением к Александру Михайловичу. Он был глубоко тронут изъявлением нашей благодарности… и через несколько дней мы получили приглашение к нему на обед. Первый тост, как следует, был предложен хозяином за здоровье Государя императора и все единым сердцем и устами провозгласили ему многая лета! Второй тост артисты не замедлили провозгласить за здоровье радушного хозяина, а третий тост был выпит, по предложению Александра Михайловича, за процветание искусства и за успехи русского театра.

Обед прошел шумно и весело… Вообще этот достопамятный день имел характер какого-то семейного праздника и оставил в нас самые отрадные впечатления и надежды. Прежние директора не приучили артистов к подобному обхождению, держали их в почтительном отдалении от себя, а иные держали их, как говорится, просто, в черном теле. Мы все были обворожены лаской и любезностью нашего нового начальника; нам тогда казалось, что судьба, наконец, сжалилась над русским театром и послала нам директора, который с любовью будет стараться об успехах нашей родной сцены; что он будет смотреть на артистов, как на свободных художников, которые могли бы ему иногда, не стесняясь, откровенно высказывать свои мнения, не подражая Молчалину:

«Что нам – (дескать) не должно сметь свое суждение иметь».

Да, все это, конечно, многим из нас приходило тогда на мысль… Но, увы!! не всегда безоблачное утро бывает порукой хорошего дня. Отдавая справедливость полезной деятельности покойного Александра Михайловича в продолжении первых годов его управления театрами, та же справедливость обязывает меня показать и оборотную сторону медали…

Хотя и говорит латинская пословица, De mortuis aut bene, aut nihil, но если бы следовать этой добродушной пословице, тогда бы и историю нельзя было писать… Есть люди, которые (как уверяли астрологи) явились на свет под счастливою звездой, или (как гласит народная поговорка) родились в сорочке. Эти баловни природы, без особенных трудов и способностей, быстро выдвигаются вперед, им все удается: задумают они жениться – невесты попадаются им с богатым приданым, а если такового не имеется в наличности, то судьба пошлет им красавицу жену, которая поможет мужу занять видное место в общественном положении и благодетельно посодействует его карьере по службе… Так или иначе, но Александру Михайловичу по службе постоянно везло. Все близко знавшие его должны согласиться, что он был человек очень добрый; но и добрые люди бывают своенравны, капризны, самолюбивы и упрямы, а с такими качествами и от добрых людей может произойти много зла. Не даром же сказал какой-то француз или итальянец, что добрыми желаниями и намерениями ад вымощен. У Александра Михайловича был очень странный характер или, лучше сказать, у него не было никакого. Он был иногда вспыльчив до безрассудства и упрям до ребячества; самолюбие его никогда не допускало в нем мысли, что он может в чем-нибудь ошибиться. Трудно мне теперь определить: с которого времени начал он утрачивать прежнюю симпатию к себе в своих подчиненных; но едва ли не с тех пор, как лишился своей доброй и милой жены… только положительно можно сказать, что с этого времени он охладел к драматической и оперной труппам и обратил все свое внимание сперва на балетную часть, а потом на французский театр. Прелестная попрыгунья Терпсихора дала coup de pied и Талии и Мельпомене, и наш александринский пасынок опять отодвинулся на задний план. В доказательство тому можно привести на память, как в то время монтировались драматические спектакли; на постановку новой пьесы режиссеру с трудом удавалось выпросить у дирекции несколько десятков рублей… Грустно вспомнить, в каких жалких и разнокалиберных костюмах, при каких безобразных декорациях, представлялись тогда «Гамлет», «Лир», «Дон-Карлос», «Разбойники» и многие другие пьесы[54]54

За весь двадцатипятилетний период директорства А. М. Гедеонова, только две пьесы: «Русская свадьба» (И. П. Сухонина) и «Денщик» (Н. В. Кукольника) удостоились истинно великолепной обстановки. Но и тут вся заслуга директора заключалась лишь в его соизволении на неотступные просьбы его секретаря и тогдашнего члена репертуарной части Е. М. Семенова.

[Закрыть].

Здесь следует обратить внимание на то, что ни при одном из директоров, предшествовавших Гедеонову, театральная дирекция не имела такого огромного бюджета, получая чуть-ли не ежегодно значительные к нему прибавки, и при всем том, в конце года, оказывался постоянный дефицит… Из этого можно заключить, что Гедеонов был нерасчетливый администратор; он тратил десятки тысяч без всякой пользы для театра и отказывал в нескольких сотнях рублей, в которых бывала крайняя необходимость…

В ту пору была в Театральном училище, в числе других воспитанниц, одна юная дщерь Терпсихоры, единственная дочь какой-то простой, бедной женщины; ее звали Еленой… имя знаменательное: от ее тезки погибла Троя, и Мейерберов Бертрам (в «Роберте») из целого кордебалета прелестных дев, восставших из могильных склепов, избрал Елену соблазнить Роберта-дьявола. Хотя Елена Театрального училища не могла назваться прекрасною Еленой, но она была ловка и грациозна… Его превосходительство, как я уже выше сказал, был тогда вдовец; он обратил особенное внимание на развивающийся талант этой воспитанницы, подававшей большие надежды… а надежда и любовь – родные сестры. Юная дева не могла не заметить особенной к себе благосклонности или, короче сказать, склонности своего начальника и потому, подавая надежды относительно своего искусства, она, как девушка себе на уме, рассчитала не лишать надежды своего начальника. Хотя ему тогда было уже далеко за 60 лет, но звезды блистали на его груди и всесильное его могущество пророчило ей блестящую перспективу взойти на театральный горизонт звездою первой величины. Расчетливая дочь Терпсихоры не решилась пренебрегать отеческим вниманием своего протектора. Если она не могла его полюбить, то почему же было ей не пококетничать с ним, в ожидании будущих благ! Как бы то ни было… но они сблизились и его превосходительство нашел, что ей оставаться в училище долее ни к чему, что она довольно уже успела в хореографическом искусстве, и он поторопился выпустить ее из училища… Он, как всесильный султан, мог, конечно, рассчитывать на безмолвную покорность доморощенной одалиски, но эта хитрая одалиска повела свое дело иначе, и горделивый султан, как Магомет II, подчинился обворожительной Роксолане. Любовь, как известно, с незапамятных времен делала чудеса. Если она заставила сурового деспота и хитроумного кардинала Ришелье танцевать с кастаньетами перед Анной Австрийской, то чему же удивляться, что закулисный султан начал плясать по дудке ловкой танцорки. Сделавшись фавориткой директора, она сумела до того овладеть им, что он готов был исполнять ее малейшие желания и снисходить к ее капризам; тогда, разумеется, многие из балетного люда начали искать ее протекции, а так как она делала все, что хотела, из своего протектора, то тут зачастую хромала справедливость по балетной части.

Получив такой прочный апломб на сцене и за кулисами, юная дочь Терпсихоры, конечно, не могла иметь соперниц, которые бы осмелились стать с нею на одну доску… Все новые балеты того времени ставились собственно для нее. Но… увы! будучи фавориткой директора, она не могла сделаться любимицею публики. Озлобленные театралы, обожатели других танцовщиц, может быть, более даровитых, нежели она, зачастую ей шикали, что много вредило по службе тем из ее подруг, которые решались с нею соперничать. В то время знаменитая Фанни Эльслер прислала в дирекцию из-за границы предложение ангажировать ее на несколько представлений, но, не получив удовлетворительного ответа, решилась приехать в Петербург без зова. Гедеонов принял ее очень холодно и сказал ей, что, по финансовым соображениям, он не имеет возможности в настоящее время исполнить ее желание, зная наверно, что такой могучий талант срежет с ног его фаворитку; но покойный Государь Николай Павлович, узнав о приезде Ф. Эльслер, пожелал ее видеть и пригласил дебютировать в первый раз на придворном театре в Царском Селе.