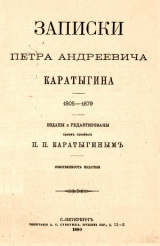

Текст книги "Записки Петра Андреевича Каратыгина. 1805-1879"

Автор книги: Петр Каратыгин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)

Глава XXII

Первый бенефис. – Содействие Г. М. Зотова. – Василий Андреевич Жуковский. – «Горе от ума» на нашей сцене.

16-го июня того-же 1830 года, мне и Григорьеву был назначен бенефис. После наших похождений с табакеркою Хозрова-Мирзы я побаивался, чтобы и тут нам не остаться с носом. Принялись мы с ним хлопотать соединенными силами… Мы обратились с просьбою к Р. М. Зотову и он в самое короткое время переделал для нас с немецкого трехактную драму «Ленора» (заимствованную из баллады Бюргера), переименовав ее в «Людмилу» и включив в нее стихи из известной баллады Жуковского. Так как без дозволения автора нельзя было этого сделать, то Зотов поручил мне с Григорьевым лично попросить у Жуковского его согласия.

Василий Андреевич Жуковский жил тогда в Царском селе, и мы с Григорьевым, ранним утром, отправились туда. Знаменитый поэт принял нас очень ласково и мы передали ему нашу просьбу. Разумеется, этот добрейший, благороднейший человек нам не отказал и тут-же вручил письменное свое согласие. Эта удача поощрила нас и на другую попытку. Покойный Грибоедов предоставил Булгарину полное право распоряжаться «Горем от ума». Комедия эта в 1830 году уже игралась отрывками на нашей сцене: первое действие было играно в бенефис Сосницкого; третье – в бенефис Александры Михайловны Каратыгиной. Желая взять четвертое, мы написали Булгарину, жившему в своем Карлове, самое чувствительное письмо и вскоре получили от него письменное дозволение. К чести Булгарина должно сказать, что он поступил с нами весьма великодушно, не взяв с нас ни гроша, хотя через два года после того Брянский должен был заплатить Булгарину 1000 р. асс. за дозволение сыграть «Горе от ума» в свой бенефис в полном составе[37]37

Но Брянский, однако, ошибся в расчете и не сделал полного сбора. Назначив слишком высокие цены на места, он не принял в соображение того, что три акта этой комедии (1-й, 3-й и 4-й) уже были играны в продолжение целого года, стало быть в его бенефис новостью для публики был только один 2-й акт.

Странная судьба этой бессмертной комедии: почти 40 лет она представлялась на сцене и печаталась с значительными выпусками, и только в 1869 году (в мой бенефис) было дозволено цензурою играть ее вполне в том виде, как она написана автором.

[Закрыть].

В бенефис наш с Григорьевым шла драма «Людмила» и 3-е и 4-е действия комедии «Горе от ума». И не смотря на знойные Петровки, театр был совершенно полный, по возвышенным ценам. Вот как были тогда распределены роли:

Чацкий – Каратыгин 1, Фамусов – Рязанцев, Софья – Семенова[38]38

Эту актрису не должно смешивать с ее однофамилицей – знаменитой трагической актрисой, которая тогда уже сошла со сцены.

[Закрыть], Платон Михайлович – Брянский, Наталья Дмитриевна – Каратыгина (Александра Михайловна), Загорецкий – Григорьев, Молчалин – Дюр, Лиза – Монготье, Скалозуб – Экунин, Хлестова – Ежова, Репетилова играл – я, потому что Сосницкий был тогда болен и лечился в Одессе. По возвращении же его из отпуска, он занял принадлежавшую ему по всем правам роль; а я с тех пор стал играть Загорецкого. Рязанцев был очень забавен в Фамусове; но, по моему, лучше Щепкина едва ли можно сыграть эту роль.

Здесь я бы желал высказать несколько личных моих мнений о тех спорных пунктах, которые и теперь иногда появляются в театральных рецензиях, когда речь идет о комедии «Горе от ума». Не помню, кто-то из нынешних критиков утверждал положительно, что Молчалин должен быть старше Чацкого. На чем же было основано это странное мнение? На одном стихе, который говорит Фамусов:

«Дал чин асессора и взял в секретари».

Этот критик не сообразил того обстоятельства, что в то старое, доброе время, чиновники записывали своих сыновей на службу чуть ли не с 12-ти лет; так что же мудреного, что Молчалин на 20-м году мог получить этот чин по протекции Фамусова. Если же этого не было, то как же понимать стихи Чацкого:

Подумайте: всегда вы можете его (т.е. Молчалина)

Беречь и пеленать, и посылать за делом;

Муж – мальчик, муж слуга, из жениных пажей и проч.

Потом сам Молчалин говорит о себе:

В мои лета не должно сметь

Свое суждение иметь

Не ясно ли это доказывает, что Молчалин человек еще очень молодой.

Другой критик утверждает, что Чацкому должно быть не более 20-ти лет, потому что он вместе с Софьей рос и воспитан; а Софье, по словам Чацкого, 17-ть лет. Тут явно оказывается большая несообразность в их метрических свидетельствах. Если б Чацкому было действительно 20-ть лет, то каким же образом три года он пробыл за границей? до того времени, по крайней мере, три года прослужил в кавалерии вместе с Платоном Михайловичем? Потом Молчалин, в сцене с Чацким, говорит ему:

Татьяна Юрьевна рассказывала что-то,

Из Петербурга воротясь,

С министрами про вашу свиязь,

Потом разрыв…

Из этих слов следует заключить, что Чацкий, оставив военную службу, служил потом по статским делам, и потому, как ни рассчитывай – Чацкому, minimum – должно быть лет 25-ть или 26-ть.

Из биографии Грибоедова видно, что он писал свою комедию в продолжении двух лет; легко может быть, что тут вкралась маленькая неточность в хронологии; так же точно, как в манускрипте автора; а потом во всех печатных изданиях «Горя от ума» есть стих, явно ошибочный. Чацкий говорит Платону Михайловичу:

Не в прошлом-ли году в конце,

В полку тебя я знал и проч.

Мог ли Чацкий в прошлом году его знать, когда сам три года был за границей?

Но моему мнению, стоило бы только Грибоедову прикинуть года три, или четыре, Софье Павловне, тогда бы и спора никакого не было о годах действующих лиц.

Теперь о костюмировке. Многие из театральных критиков, и в Москве, и в Петербурге, требовали непременно, чтобы костюмы действующих лиц соответствовали тому времени, в которое была написана эта комедия. Я не навязываю никому своего мнения, но полагаю, что тратиться дирекции на старомодные костюмы не только бесполезно, но это даже будет в ущерб самой пьесе. Известно, что давно отжившая мода бывает карикатурна и возбуждает невольный смех; что же будет хорошего, если Чацкий явится во фраке – с широчайшим воротником, упирающимся в затылок, с рукавами в обтяжку, с поднятыми буфами на плечах, с тальей чуть не под мышками, с узкими фалдами; в коротком жилете, в высоком галстуке, с торчащими на щеках воротничками, в высоких сапогах с кисточками и т. д. Я уверен, что при первом его выходе большая часть публики не удержится от смеха и, того гляди, своим смехом рассмешит и самого актера. Софья Павловна покажется еще забавнее: с талией чуть не под мышками, в узком обдернутом платье, в уродливой прическе, с высокой черепаховой гребенкой в косе и прочими карикатурными принадлежностями. Мода меняется ежегодно, и зачастую, прежний покрой платьев снова входит в моду; за нею не угонишься, стало быть и хлопотать не из чего.

Грибоедов написал свою комедию в последние годы царствования Александра I. Если бы театральная дирекция пожелала исполнить требование наших критиков, то была бы в большом затруднении при выборе модных картинок того времени, которую из них предпочесть – не ту ли, которая посмешнее?

Мужской бальный наряд (черная пара) был точно такой же тогда, как и теперь; разница только в покрое. Правда, что франты двадцатых годов являлись на балы в узком нижнем платье (pantalon collant), в черных чулках и башмаках; но ведь у Фамусова вовсе не бал, – Софья Павловна ясно говорит Скалозубу:

Вы на вечер к нам будете?

…Съедутся домашние, друзья

Потанцевать под фортепиано,

Мы в трауре, так бала дать нельзя!

Само собою разумеется, что Скалозуб должен быть в форме александровского времени (треугольная шляпа, с черным султаном, ботфорты); кн. Тугоуховский, Фамусов, и, пожалуй, два, три старика из гостей, также должны быть одеты в старомодные платья. (Я помню, например, графа Хвостова, Димитрия Львовича Нарышкина, кн. Голицына, артиста Дмитревского и некоторых других, носивших, до самой смерти, старомодные наряды. На академической выставке 1837 года был портрет князя А. Н. Голицына, писанный «с натуры» Брюлловым, на котором князь изображен был в сером фраке, со звездами, в белом галстуке, черных атласных штанах, черных шелковых чулках и в башмаках с пряжками. В Москве подобных личностей, придерживавшихся старых мод было, конечно, еще более). Старухе Хлестовой непременно следует быть в костюме прошлого века: эта барыня ни за что не надела бы современного наряда. Что же касается до прочих персоналией, то рядить их в шуты вовсе не следует:

Да, в «Горе от ума», по моему понятью,

Карикатурные наряды ни к чему…

Ну, можно-ль, например, того встречать по платью,

Кого мы провожать привыкли по уму?

В 1860 году 14 декабря я брал в свой бенефис «Горе от ума», выхлопотав предварительно в цензуре разрешение играть эту комедию без пропусков… Но, к сожалению, не мог уговорить Сосницкого включить в свою роль запрещенные прежде стихи: он, по своей слабой памяти, боялся спутаться и остался при прежней бессмыслице. В 1874 году, в бенефис Сазонова, за болезнию Бурдина я играл «Репетилова» и в первый раз исполнил эту роль в том смысле, в каком она написана автором. Замечательно, что в Москве еще в 1878 году продолжали играть комедию Грибоедова с пропусками, сделанными чуть-ли не 50 лет тому назад.

В заключение замечу, что с 1830 по 1877 года. «Горе от ума» было сыграно на нашей сцене 214 раз… Желаю моим читателям дожить до 500 представления[39]39

Беседа о бессмертной комедии Грибоедова приводит мне на намять странную судьбу его письма к П. А. Катенину. Письмо это, в котором Грибоедова, сам критически анализирует «Горе от ума», было мною напечатано в мало распространенном журнале «Всемирный труд» (на 1865 г.) и на это письмо, драгоценный материал для истории отечественной литературы, никто не обратил внимания… Явление, у нас, очень обыкновенное и мне ни мало не досадное. Гораздо обиднее то, что подлинник письма, подаренный мне покойным Александром Андреевичем Катениным, неведомо кем и когда, был у меня украден. Пусть это заявление примет во внимание то лицо, в чьих руках ныне находится этот автограф.

[Закрыть].

Глава XXIII

Генриэтта Зонтаг в Петербурге. – Любезность и деликатность князя Гагарина. – Бенефис Рязанцева: «Сентябрьская ночь».

В начале августа 1830 года посетила Петербург в первый раз знаменитая немецкая певица Генриэтта Зонтаг (впоследствии, по замужеству, графиня Росси). Она была тогда в полном цвете красоты и в блеске своего чудного таланта: ей было тогда не более 23-х лет. Она исполняла свои концерты на Малом театре. Мы с Рязанцевым не пропускали ни одного ее концерта и были от нее в восторге. Никогда я не забуду того дивного впечатления, какое она производила на меня арией из «Фрейшюца», вариациями Роде и «Соловьем» – Алябьева. Эти три пьесы она исполняла с изумительным совершенством! Надо было видеть в этих концертах капельмейстера Кавоса, – он не мог стоять равнодушно у своего пюпитра: он таял от восхищения и до того иногда увлекался чудной примадонной, что забывал дирижировать своим оркестром.

В продолжении моей жизни, я слышал много первоклассных примадонн, но только две изумляли меня гениальным своим талантом – это, Зонтаг – и современная дива – Патти. В то время хотя итальянская опера и прекратила свои представления, но в Петербурге оставались еще некоторые певцы; по желанию покойного Государя, графу Михаилу Юрьевичу Виельгорскому удалось составить небольшой итальянский персонал для придворного спектакля, и в Царском Селе, на Китайском театре, были исполнены тогда две онеры с участием Зонтаг: «Севильский цирюльник» и «Отелло».

Покойная жена Сосницкого (Елена Яковлевна) пригласила меня и Рязанцева поехать туда вместе с нею, на второй спектакль; мы наняли карету и отправились насладиться удовольствием, которое доступно было тогда только одним придворным аристократам.

Еще дорогой, я предупреждал моих спутников держаться в почтительном отдалении от нашего любезного директора и не попадаться ему на глаза. (Тогда директором театра был кн. Гагарин, с которым я уже несколько познакомил моих читателей в предыдущих главах моих записок). Но Сосницкая была женщина бойкая; она назвала меня трусишкой и сказала, что хотя она никогда не находила удовольствия встречаться с его сиятельством, но и прятаться от него не намерена. Приехав в Царское Село, мы поместились в театре за кулисами. Перед началом спектакля его сиятельство пришел на сцену и, увидя Сосницкую с Рязанцевым, едва кивнул им головой и с неудовольствием от них отвернулся, вероятно, в досаде, что его подчиненные осмелились приехать на придворный спектакль без его разрешения; меня с ними тогда не было; я почел за благо укрыться в отдаленных кулисах.

По окончании действий, я в антрактах уходил в сад, чтоб не обращать на себя гневного взгляда его сиятельства; но видно, по пословице: «резвый сам набежит, а на смирного Бог нашлет», я, перед началом 3-го действия, в какую-то несчастную минуту, нечаянно-негаданно, наткнулся на грозного нашего начальника. Разумеется, я отвесил ему подобающий поклон, но его сиятельство не только не кивнул мне, но, оглядев меня с ног до головы, прошел мимо, потом, сделав несколько шагов, подозвал к себе гоф-фурьера и сказал ему что-то вполголоса с повелительным жестом. Этот гоф-фурьер подошел ко мне и с придворною любезностью передал мне приказание князя – сию же минуту уйти из театра. Это глубоко, почти до слез, меня оскорбило. Если мы втроем имели несчастье навлечь на себя его сиятельный гнев, то все трое должны были подвергнуться одной участи; за что же исключение обрушилось на мне одном? Положим, Сосницкая была уже тогда заслуженная артистка, а талантливый Рязанцев был любимец публики; но ведь и я был не статист, – я тогда только месяца два назад получил от его сиятельства золотые часы за первый мой водевиль («Знакомые незнакомцы»), при бумаге за его собственноручною подписью, что он желает, чтобы этот подарок поощрил меня на дальнейшие литературные занятия…

Хорошо поощрение, нечего сказать! Я передал моим товарищам о диком приказании директора, но они меня уговаривали не обращаться в постыдное бегство и дослушать оперу до конца. И точно, для такого наслаждения какое мне привелось испытать в этот вечер, можно было перенести не только оскорбительную выходку этого гордого барина, но даже рискнуть и на дальнейшие от него неприятности.

Третий акт «Отелло» был венцом знаменитой певицы. Известный романс Дездемоны: «Assis’ а pie d’un salice» она исполнила с таким глубоким чувством, с такой душевной грустью, что у нас у всех троих невольно выступили слезы на глазах.

Эта несравненная артистка посетила вторично Петербург, лет через 10 или 15; но она была уже тогда графиня Росси, супруга сардинского посланника, и, кажется, однажды, по просьбе покойного Государя, играла «Сомнамбулу» на эрмитажном театре вместе с некоторыми любителями из высшего общества.

Странная, грустная судьба постигла эту необыкновенную художницу и безупречную женщину: говорят, граф Росси, впоследствии, проиграл все ее состояние, приобретенное ее артистическою деятельностью, и она, почти из крайности, должна была снова явиться на театральных подмостках; но так как в Европе обедневшей графине неловко было обратиться к покинутой ею профессии, то она решилась отправиться в Америку, где и скончалась от холеры, несколько лет тому назад.

Дикая выходка князя Гагарина была не первою и не последнею. Незадолго до приключения со мною он приказал посадить на три дня под арест, в уборную, Н. О. Дюра, тогда уже начинавшего пользоваться любовью публики. Директор разгневался на него за неповиновение Храповицкому: сей мудрый муж велел Дюру, в дивертисменте, в котором он, в костюме ямщика, пел русскую песню – наклеить себе бороду, а Дюр ограничился одними усами! Храповицкий пожаловался; а директор, усматривая из того, что Дюр и в ус не дует начальству, присудил его к аресту. И этот милый господин еще слыл за доброго человека!

Осенью, к бенефису Рязанцева я дополнил и вновь отделал мой водевиль: «Сентябрьская ночь», написанный еще в училище для нашего шкального театра. Эта пьеска по успеху, конечно, не могла сравниться со «Знакомыми незнакомцами», однако же, дружно разыгранная, понравилась публике и меня начали вызывать… По ложной скромности, по другому-ли какому побуждению, но я из-за кулис убежал в уборную и там спрятался. Рязанцев, после напрасных поисков, анонсировал, что «автора нет в театре»…

В дневнике покойного отца этот вечер (15 сентября 1830 г.) помечен так: «Публика вызывала – но по глупости своей, не выходил, и говорено: что автора здесь нет»…

Наступил тяжелой памяти холерный, мятежный 1831 г., слезами и кровью вписанный в наши отечественные летописи. Бедственный для многих тысяч людей, год этот, за исключением его последнего месяца, был одним из немногих, счастливейших в моей жизни…

Часть вторая

1831–1853

Глава I

Водевиль «Горе без ума». – Рецензия М. А. Яковлева. – Появление холеры в Петербурге.

«Сентябрьская ночь», подобно первому моему водевилю, не понравилось моему зоилу М. Яковлеву и он ее разбранил на повал. – Брань на вороту не виснет; в особенности литературная; но мой рецензент имел обыкновение, браня меня, ни за что, ни про что, затрагивать и моего брата… Выведенный из терпения я решился ему отмстить – и отмстил с лихвою!

Я написал на него шутку-водевиль, под названием «Горе без ума». В этой пьесе главное лицо представляло личность Яковлева, под именем «Димитрия Яшуткина», сотрудника газеты «Полярный шмель» (он писал тогда свои рецензии в Северной Пчеле). Яковлев был сын петербургского купца, торговавшего в серебряном ряду, воспитывался в коммерческом училище и по выходе из него, вопреки желанию отца, не хотел заниматься торговлею, а определился в гражданскую службу. В 1831 году он служил столоначальником в министерстве иностранных дел. Этот задорный критик был вместе с тем записной кутила и можно было положительно сказать, что большая часть его рецензий писалась не в нормальном состоянии. Ежедневно бывая в театре, он имел привычку, во время каждого антракта, уходить с товарищами в буфет. По возвращении оттуда, он постепенно рдел и, после каждого раза, красное его лицо принимало багровые оттенки. Случалось нашему зоилу, засидевшись, в буфете, пропускать целый акт, а иногда и всю пьесу… Но это не мешало ему, в его разборах, без церемонии бранить, или хвалить ее, якобы очевидцу. Случалось, к концу спектакля, после частых возлияний в буфете, что у нашего рецензента слипались глаза – и тогда он каждому актеру одобрительно кивал головою. Постоянными его сотрудниками… по буфету, были: купцы Сизов и Егор Аладьин, издававший тогда журнал под названием «С.-Петербургский Вестник»…

Водевиль мой я отдал Дюру на его бенефис, назначенный в 1831 году на 25-е мая. Противник мой, разумеется, знал, что в этот спектакль над ним собирается гроза, но тем не менее, явился в театр и, по обыкновению, сел на свое кресло, во 2-м ряду с правой стороны. Еще перед началом водевиля, некоторые из его знакомых, подходя к нему, говорили:

– Сегодня что-то против вас здесь готовится, Михаил Алексеевич?

– Знаю, знаю! – отвечал он – сегодня мыши собираются кота хоронить, – только удастся-ли?

Приятели дали ему слово не выдавать его и освистать этот дерзкий пасквиль.

Это представление, в нашем закулисном мире, могло назваться генеральным сражением против нашего общего врага; большая часть моих товарищей была также вооружена против него, потому что он в своих рецензиях, хвалил только тех, которые его угощали… Одно очень хлебосольное артистическое семейство пользовалось его особенным расположением.

Когда началась моя пьеса, Яковлев захотел разыграть великодушного врага и снисходительно улыбался. Дюр мастерски загримировался и отлично подделался под его лицо, фигуру и ухватки: свекольно-красное лицо, золотые очки, прическа, синяя венгерка… все было схвачено до малейшей подробности. Появление двойника Яковлева на сцене произвело всеобщий хохот… Мудрено было не узнать копии, когда оригинал сидел перед глазами! Все обернулись к нему: из лож уставились на него трубки и лорнеты; хохот усилился… Мой противник мужественно выдержал первый залп; он, вместе с другими, громко смеялся над своим Созием и нарочно, высоко подняв руки усердно аплодировал. Но, когда эта шутка начала принимать нешуточную физиономию, когда вместо аттической соли на него посыпалась крупная, едкая соль, он видимо огорчился и у него опустились руки; лицо вытянулось, побагровело и, отираясь белым платком, мой зоил корчился и ежился, как рак в кипятке! Некоторые из его приятелей начали-было шикать и тем только усилили громкое одобрение публики: каждый куплет был повторяем и хохот продолжался беспрерывный!..

Разбитый и осмеянный, наш критик не мог досидеть до конца пьесы и вышел из залы со своими двумя неизменными спутниками. Тут некоторые из зрителей говорили ему вслед: «что, любезный? Хорошо попарили? Будет с тебя?»

Пьеса произвела решительный фурор: игравшие в ней артисты: Марсель, Ежова, Рязанцев, Дюр, Григорьев, исполнили свои роли con-amore, с полным одушевлением и ансамблем. Но окончании водевиля, громко начали вызывать автора… Хотя имени моего также не было выставлено на афише, но, на этот раз, я уже не хотел прятаться за кулисами, чтобы противник мой не заподозрил меня в трусости, или в желании бросать в него камень из-за угла! Я решился выйти с ним лицом к лицу на суд публики и победа осталась, на моей стороне.

Прошла неделя. В «Северной Пчеле» появился обычный фельетон М. Я. о театре, но о бенефисе Дюра – ни слова; в следующих статьях ни обо мне, ни о моей пьесе не было и помину. Заметно было только, что в этих статьях М. Я. отзывался об артистах гораздо скромнее прежнего. Наконец, уже в июле месяце появился разбор бенефиса Дюра в «С.-Петербургском Вестнике» («№ XLVIII), в котором водевиль мой был, разумеется, разруган. Всего забавнее, что Яковлев (под псевдонимом Богдана Пестовского) уверял, что водевиль «Горе без ума» написан не мною, а целой компанией актеров, раздраженных против М. Я. и что многие сцены и куплеты сочинены «Русским Тальмою», т. е. моим братом; далее говорится: «впрочем, новый водевиль «Горе без ума» в сценах, где авторы переставали, или, правильнее, уставали браниться, довольно забавен; и немудрено: ум хорош, два лучше; а «Горе без ума» кропали с десяток умов». Такой отзыв мог только льстит моему самолюбию. Я продал мой водевиль для печати книгопродавцу Илье Глазунову за 250 р. асс. Деньги были получены; я сам держал корректуру первого листа, но следующих листов мне не присылали. Затем появилась холера, наложившая свое страшное эмбарго на все театральные, литературные и коммерческие дела. Миновала и холера; и более полугода времени прошло, а водевиль мой все же не выходил из печати. Впоследствии я узнал, что М. Яковлев упросил Глазунова уничтожить все издание: он принял на себя все издержки по типографии и выплатил книгопродавцу всю ту сумму, которую я от него получил за водевиль. И так моему противнику, кроме публичного оскорбления, пришлось еще и заплатить за свое бесчестие.

Во второй половине июня 1831 года, появилась в Петербурге страшная индийская гостья. Невозможно описать панического, страха обуявшего тогда всех жителей столицы. Врачи были убеждены в ее прилипчивости, и может быть, не без основания, коль скоро эпидемия истребляла целые семейства. Люди состоятельные поспешили убраться за город; наш директор, кн. Гагарин, заперся на своей даче на Каменном Острове и никого к себе не принимал: ежедневные рапорты и прочие бумаги доставляли ему окуренными и подавали чрез окно. До 3-го июля спектакли не прекращались, но посещали их весьма немногие… Не до комедий, не до водевилей было, когда страшная трагедия свирепствовала вокруг нас!

Наш театральный мир состоял преимущественно из людей семейных… Отлучаясь из дому на целый вечер, кроме боязни за себя самого, у каждого душа замирала за своих родных и домашних. Улицы опустели; проезжая из театра в казенной карете, мы встречали ежеминутно то похоронные процессии, то возы, нагруженные гробами, то живых мертвецов, отвозимых в больницы!! Наш бедный Рязанцев был одною из первых жертв страшной эпидемии: 26 июня он в последний раз играл на Малом театре в моем водевиле «Горе без ума». Лето, в тот год, как известно, было необыкновенно сухое и знойное; жара в театре была нестерпимая, и Рязанцев, разгоряченный, имел неосторожность выпить стакана два медового квасу со льдом. В ту-же ночь развилась в нем жесточайшая холера и к утру следующего дня его уже не было на свете!

Смерть любимого, благородного нашего товарища всех нас страшно поразила… Кроме Рязанцева, из нашего кружка холера выхватила директора музыки Ершова и дирижера Лядова. 3-го июля, по высочайшему повелению, все театры были закрыты; до половины августа эпидемия свирепствовала с неослабной силой…