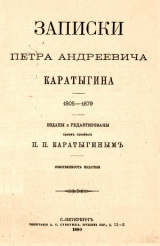

Текст книги "Записки Петра Андреевича Каратыгина. 1805-1879"

Автор книги: Петр Каратыгин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)

Глава VII

Новые роли и перемена амплуа. – Должность режиссера. – Спектакли в Морском корпусе. – Семейное горе.

Занятия мои в Театральном училище шли обычным своим чередом; я продолжал там заниматься раза три или четыре в неделю. В Великий и Успенский посты, как я уже говорил, были там постоянные спектакли. Максимов начал уже играть на публичном театре и года через два вышел из училища; Мартынов продолжал прилежно со мною заниматься и, наконец, также дебютировал на большой сцене. Он в первый раз играл, под моим руководством, в комедии «Глухой, или полный трактир» роль «Глупдубридова»; хотя этот дебют нельзя было назвать вполне удовлетворительным, но и тогда можно было видеть в Мартынове хорошие задатки в будущем. Выйдя из училища, он продолжал играть неважные роли. В ту пору Дюр был в полном развитии своего разнообразного таланта, и, по заслугам, мог считаться любимцем публики; стало быть, при таком счастливом сопернике, Мартынову мудрено было выдвинуться вперед; только по смерти Дюра, и то еще не вскоре, он начал обращать на себя внимание начальства и публики и, наконец, занял первые комические роли.

Театральное начальство было довольно успехами моих учеников и учениц, и после Великого поста я неоднократно получал письменную благодарность директора; потом, года через три, по представлению кн. Гагарина, – я получил от Государя золотую табакерку. Но оклад жалованья мне, однако же, не увеличили, несмотря на то, что жалованье Брянского и Валберховой, должность которых я занял, оставалось в экономии.

В начале 1830-х годов бывший режиссер Боченков вышел на пенсию; на место его надобно было выбрать другого режиссера; тогдашний член репертуарной части Рафаил Михайлович Зотов, с согласия директора, кн. Гагарина, предложил мне это почетное место; но я уклонился от этой чести, не смотря на то, что, вместе с этой должностью, увеличился бы оклад моего жалованья более нежели вдвое. Режиссер тогда получал 4000 руб. асс. и полный бенефис.

Несколько причин побуждали меня отказаться от должности режиссера: 1) Должность эта была несходна с моим уступчивым и открытым характером. Режиссер – посредник между начальством и своими товарищами; ему следует угождать и той, и другой стороне, а возможно-ли это? Если он, положим даже по своему убеждению, иногда склонится на одну сторону, непременно возбудит неудовольствие в другой. Самолюбие артиста – самое раздражительное чувство; а тут самолюбие двух полов! Кто не знает, каково женское самолюбие. Попробуй, например, режиссер оказать предпочтение талантливой актрисе, – какой крик поднимут ее бездарные соперницы. Осмелься сказать устарелой «агнессе», что ей пора перейти на амплуа пожилых дев, или благородных матерей, – она, в своем ослеплении, готова тебе глаза выцарапать. Заметь какому-нибудь не больно грамотному, хотя и талантливому актеру, что он говорит бессмыслицу, что другой не понимает характера своей роли, или одет не так, как следует, или… но всех примеров не перечтешь. Не говоря уже о женских костюмах, которые, ради кокетства, так часто искажаются на сцене; о закулисных дрязгах и мелочах, которых нет возможности перечесть. Отец мой, как я уже выше говорил в своих «Записках» был тоже режиссером; но занимал эту должность не более двух лет, вероятно, по той же самой причине, по которой и я отказался. 2) Эта хлопотливая должность отторгла бы меня от моей семьи, в которой было все мое счастие; я бы должен был ежедневно оставлять свою молодую жену, детей – утром и вечером; режиссер даже ночью, как брандмейстер, не может поручиться, чтоб его не потревожили по случаю внезапной болезни кого-нибудь из артистов, – и он, зачастую, в полночь должен отправляться в типографию, чтобы при перемене спектакля изменить напечатанную уже афишу. 3) Сделавшись таким неусыпным тружеником, я бы не мог успевать, как актер: я бы должен был отказываться от многих ролей, потому что у меня физически не доставало бы времени их приготовлять, а я душой любил свое искусство. 4) В то время брат мой и его жена занимали первое амплуа; я легко мог быть пристрастен относительно их обоих, по родственному чувству, – мог подчиниться их влиянию и, вследствие того, быть не справедливым к моим товарищам. Если б я даже действовал по своему убеждению, то и тут бы я, конечно, не избег нареканий[43]43

Здесь я замечу мимоходом: по моему мнению, чтобы избежать упрека в пристрастии, режиссер не должен иметь в труппе ни жены, ни детей, ни свата, ни брата: короче сказать, никаких родственных связей и отношений.

[Закрыть]. Наконец, 5) мне бы тогда надобно было заниматься только сочинением рапортов, рапортичек, требований и прочих пустяков, и бросить перо водевилиста, а писать для сцены была у меня страстишка с малолетства. Может быть, мои критики-антагонисты скажут по этому случаю:

– Ну, тут еще не велика потеря.

Может быть, они будут и правы; да мне-то самому это занятие доставляло удовольствие. Итак, в виду вышеизложенных причин, я не задумался отказаться и от почетной должности, и от материальных выгод. Впоследствии, при другом директоре, мне два раза вновь предлагали эту должность, но я не изменил моим убеждениям.

В этот же промежуток времени я был приглашен занять должность учителя драматического искусства в Морском корпусе. Такого класса до тех пор никогда не бывало ни в одном из военно-учебных заведений; и вот по какому случаю устроился там этот класс. Однажды покойный государь Николай Павлович заехал в Морской корпус; расспрашивая некоторых старших гардемаринов, готовившихся к выпуску из корпуса, он обратил внимание на дурной выговор и вообще на неясное произношение у некоторых из них, и тут же сказал адмиралу Крузенштерну, бывшему тогда директором корпуса:

– Иван Федорович, они у тебя дурно говорят, бормочут, съедают слова, – нельзя-ли этому пособить? Пригласи кого-нибудь из актеров с ними заниматься; пусть он заставляет их читать вслух стихи, или хоть театральные пьесы, чтобы обработать их выговор[44]44

Эти слова покойного Государя были мне переданы капитаном Юхариным, который был тогда командиром роты гардемаринов.

[Закрыть].

Воля государя, разумеется, не могла остаться без исполнения, и адмирал Крузенштерн предложил мне взят на себя эту обязанность; я согласился, и таким образом устроился в корпусе постоянный класс декламации, один раз в неделю. Я занимался с гардемаринами по два и по три часа в неделю; заставлял их читать Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Кукольника, Полевого и других; – давал им выучивать целые сцены; а на Рождестве или на масленице устраивал домашние спектакли, – у меня до сих пор еще сберегаются печатные афиши этих спектаклей. Многие из тогдашних юных моряков теперь – давно уже контр и вице-адмиралы и их доблестные имена теперь красуются на страницах истории русского флота. Занятия мои в Морском корпусе продолжались года полтора; по смерти Крузенштерна, хотя этот класс и был отменен, но меня ежегодно приглашали устраивать домашние спектакли как в Морском корпусе, так равно и в Пажеском и других кадетских корпусах.

В продолжение моей долговременной службы никто из моих товарищей более меня не был приглашаем для постановки домашних спектаклей, начиная с высочайшего Двора и аристократических домов, до солдатских спектаклей в казармах включительно. Вообще об этих домашних спектаклях я поговорю поподробнее впоследствии; теперь снова обращусь к моей сценической деятельности.

В первой половине тридцати годов, занятия мои шли очень холодно и однообразно – я почти каждый день играл; но роли мои были самые неблагодарные: кроме приторных любовников, изображал я холодных резонеров, придворных и тому подобные личности – без лиц. А между тем, представляя светских молодых людей, я обязан был ежедневно заботиться об изяществе своего костюма, быть в чистом белье, в чистых перчатках, лаковых сапогах, и вообще должен был быть приличен, чтоб не возбудить смеха своим неряшливым туалетом, или какой-нибудь неловкостью; но при том скудном жалованье, которое я тогда получал, мудрено мне было франтить на сцене; дирекция же особенных денег на городские костюмы мне не назначала.

Семейство мое в это время умножилось: у мои и было тогда уже четверо детей: сын от первого брака; две дочери и сын от второго. Здесь мне пришел на память грустный эпизод из моей домашней жизни.

В 1838 году, в мае месяце, захворали наши дети корью; два сына и меньшая дочь (Вера) лежали уже в постели несколько дней, а старшая дочь (Надя), 3-х лет, была еще на ногах. Доктор не советовал нам отделять ее от других больных детей, так как эта болезнь – дело обычное в детском возрасте. Накануне еще эта малютка играла беспечно со своими игрушками, бегала, резвилась; но на другой день и она слегла. Бедная моя жена сбилась с ног, не отходила от детей, не раздевалась по целым неделям. Между тем, болезнь старшего сына моего от первого брака была опасна в высшей степени. Этот первенец мой был самый любимый внук моей матери, которая, разумеется, навещала его в это время ежедневно. Жена моя, видя ее отчаяние и мою грусть, сказала мне однажды в слезах:

– Друг мой, я вижу, что наши дети все одинаково опасны; но если нам суждено лишиться которого-нибудь из них, пусть падет этот жестокий жребий на одного из моих детей, лишь бы твой Николай остался жив.

И что же? Точно ангел смерти подслушал ее благородный вызов. Через несколько дней бедняжка Надя умерла, а все прочие дети начали выздоравливать. В тот грустный вечер я должен был играть в новой пьесе доброго моего товарища-однокашника (актера Шемаева); роль моя была довольно значительная; отказ мой поставил бы его в большое затруднение – надо бы было переменить спектакль, – и потому отказаться мне было невозможно.

Уезжая в театр, я поцеловал, перекрестил мою бедную дочку, у которой началась уже предсмертная агония, и поехал «комедь ломать». Почтеннейшая публика! Не судите иногда слишком строго нашего брата-актера, если он, подчас, не так удачно вас потешает: ведь он тоже муж, отец, семьянин; уделите же частичку вашего снисхождения на долю и человека.

Как я играл в тот вечер – не помню; удивляюсь теперь только, как я мог помнить тогда свою роль. Возвратясь из театра, я нашел умирающее дитя мое еще дышащим; но через час мы с женою приняли ее последний вздох. На утро, когда ребенка обмыли и положили на стол, бедная жена моя, с рыданием, обливала слезами холодный труп милой дочери. Я плакал вместе с нею, но чтоб несколько успокоить, сказал ей:

– Друг мой, не ропщи на Провидение и покорись воле божией. Может быть, это, точно, жертва искупления. Ты помнишь свои благородные и страшные слова; ты сама вызвалась принести эту жертву для моего первенца. Может быть, судьба подслушала тебя и послала тебе испытание.

Она пожала мою руку и сказала мне:

– Да, да, я их помню; я не ропщу, я постараюсь быть тверже, постараюсь удержать свои слезы, – но ведь это первая моя потеря! – и рыдания заглушили ее слова.

Глава VIII

Димитрий Тимофеевич Ленский. – Шутка Сосницкого. – Письмо Ленского.

В конце 1830-х годов приехал в первый раз в Петербург Димитрий Тимофеевич Ленский (известный в то время остряк и переводчик-водевилист). Года за полтора до того мы с ним заочно познакомились: я посылал ему в Москву, для его бенефисов, мои пьесы; а он взаимно предлагал мне свои; мы даже вели с ним постоянную переписку, но не знали друг друга в лицо (тогда, разумеется, еще не было фотографии, не было также и литографических наших портретов). Сосницкий подговорил меня разыграть с ним знакомых незнакомцев; он предупредил меня, что когда Ленский будет у него обедать, он позовет тоже и меня, но только непременно выдаст меня за другого. Сосницкий жил, тогда на Крюковом канале, против Никольской церкви. В условный день и час, когда Ленский пришел к нему и собрались гости, Сосницкий послал за мною (моя квартира была тогда не далеко от него). Это было в летнюю пору; он с Ленским и с некоторыми из наших товарищей стоял на балконе; я прохожу мимо, Сосницкий кричит мне:

– Андрей Иванович, Андрей Иванович! что вы у меня давно не были? – зайдите пожалуйста!

Я поклонился и поднялся к нему на лестницу. Все гости были предупреждены об этой мистификации и едва могли удержаться от смеха при моем появлении. Сосницкий отрекомендовал нас друг другу; меня он выдал за какого-то чиновника Андрея Ивановича (фамилии теперь не помню), служащего в Кронштадте. Подали обедать, меня посадили рядом с Ленским; он был весел, шутлив и остроумен. Разговор, разумеется, шел больше о театре; потом речь зашла об мне. И тут Ленский спросил Сосницкого.

– Да когда же, наконец, я увижу Петра Каратыгина? Вы говорите, что он живет на даче? Завтра же поеду к нему. Я просто полюбил его заочно по его письмам ко мне, по пьесам его, наконец, по всем отзывам о нем. Мне кажется, если бы я его встретил на улице – непременно бы узнал.

Эта фраза всех рассмешила, но Ленский не обратил на это внимания. В конце обеда подали шампанское и радушный хозяин предложил тост за здоровье московского гостя. После обеда все мы из столовой перешли в кабинет, закурили трубки и продолжали еще мистифицировать Ленского. Наконец, Сосницкий велел подать новую бутылку шампанского и предложил Ленскому выпить за здоровье Петра Каратыгина.

– О! с большим удовольствием, – отвечал Ленский. И тут же первый предложил мой тост. Все выпили, кроме меня.

Ленский это заметил и, обратясь ко мне, спросил:

– А вы-то что же, Андрей Иванович, не пьете?

– Да мне неловко, Дмитрий Тимофеевич.

– Что же это значит? Разве вы имеете против Петра Каратыгина что-нибудь?

– Напротив, я его люблю, как самого себя.

Ленский посмотрел на всех с недоумением. Тут я подошел к нему и сказал:

– Позвольте вас поблагодарить за ту честь, которую вы мне сделали, и выпить теперь за ваше здоровье!

Ленский опешил. Он был в то время уже немножко навеселе и не мог в толк взять, что такое я ему говорю.

– Позвольте, позвольте, Андрей Иванович, я ведь пил за здоровье Каратыгина, – сказал он.

– А теперь Каратыгин пьет за ваше, – отвечал я ему.

Общий хохот совершенно его озадачил. Но, наконец, Сосницкий вывел его из заблуждения и объяснил сыгранную с ним комедию.

Тут Ленский бросил свой бокал об пол и, обратясь к Сосницкому, сказал:

– Послушайте, разбойник вы, Иван Иванович! Разве можно делать такие вещи с добрыми приятелями? Ну, хорошо, что вы напали на такого человека (продолжал он, показывая на меня), о котором я, по совести моей, не могу сказать ни одного худого слова; а если бы было иначе, так какую бы глупую и неприличную роль пришлось мне разыграть в этой комедии!

– Это совершенно справедливо, – сказал я ему: – дело было рискованное и моя роль была бы едва-ли не хуже вашей; но теперь, благодаря шутке нашего доброго друга, я вполне убедился в искреннем вашем ко мне расположении!

Тут мы с ним обнялись и веселая беседа наша продолжалась до восхода солнца. Ленский не мог налюбоваться нашей петербургской ночью, которая, действительно, в то время была превосходна. Сосницкий обещал ему на другой день показать Кронштадт и Ленский потребовал, чтоб кронштадтский чиновник, Андрей Иванович, непременно с ними поехал; он долго не мог без смеха вспомнить о сыгранной с ним мистификации и тут сказал Сосницкому:

– Ай-да, петербургский народец! Вот вы иногда упрекаете москвичей в двоедушии, а сами люди двуличные.

– Это почему? – спросил Сосницкий.

– Да как же, – сказал он, показывая на меня: – разве этот злодей не в двух лицах представлялся мне сегодня?

Покойный Ленский был человек очень умный и образованный, хороший товарищ и приятный собеседник; игривое шампанское как-то особенно возбуждало его остроумие; жаль, что большая часть его эпиграмм, куплетов и экспромтов неудобны для печати.

С Ленским, до самой его кончины (в 1860 году), мы были в самых добрых, приязненных отношениях. Бывая в Петербурге, он всегда посещал меня; проживая в Москве, вел со мною постоянную переписку. Для образца его игривого слога и остроумия, привожу на выдержку одно из писем, сохранившихся в моих бумагах:

Благодарю, душечка Петя, за скорый ответ и участие. Кажется, однакож, не смотря на твое ходатайство, «Синичкина» у меня без всякой причины хотят изуродовать и верно уж теперь в этом успели. По письму Песоцкого, завтра должна пьеса возвратиться; издатель пишет, что будто бы Ольдекоп представит (пьесу) ее к генералу Дубельту, находя нужным сделать некоторые исключения, как-то: монолог о панталонах и прозвание Федора Алексеевича Лошадки[45]45

В водевиле Ленского этот персонаж назван «Борзиковым»: намек на одного литератора того времени.

[Закрыть]. Французы у нас счастливее меня: им Евстафий Осипович (Ольдекоп) панталоны оставил, а мне – нет; даром что я, еще довольно кстати, сделал аппликацию из «Ревизора». Да что же общего находит почтенный цензор между панталонами и Федором Алексеевичем? Стало быть, этак нельзя будет называть действующих лиц ни Иваном Петровичем, ни Николаем Ивановичем? Ужасные придирки! Явные интриги!Твой Дом[46]46

Мой водевиль: «Дом на Петербургской стороне».

[Закрыть] и на Московской стороне со всех сторон понравился: аплодировали беспрестанно, и нас с Орловым вызвали. Илья в «Копейкине» размалевал себе рожу донельзя; надел красный сюртук и был ни на что не похож; но твои куплеты и живой, остроумный разговор ни мало не пострадали от такой балаганной проделки: золото и в грязи видно.«Тоска по родине»[47]47

Опера А. Н. Верстовского.

[Закрыть] по своему содержанию наводит тоску, а по музыке иным очень большие способности оказывает… И, в самом деле, есть нумера хорошие… когда иногда выглядывают старинные знакомые… Ну, да как же быть? Ныне трудно без знакомства выйти в люди и сделать свою репутацию.Скажи пожалуйста, что значит твое довольно длинное рассуждение о водевилях-скороспелках? Уж не хочешь ли ты меня побранить за небрежную и слишком поспешную работу. Но, друг мой, разве я чувствую в себе литературное призвание и дорожу своими бумажными чадами? Черт с ними! Я сам их терпеть не могу, а пишу чуть чуть не из крайности: ведь я жалованья-то получаю всего три тысячи, а прожить необходимо должен втрое… Так, поневоле, будешь промышлять куплетцами! Впрочем, как ни тороплюсь, а здравого смысла, кажется, нигде не пропускаю и всегда немножко думаю о том, что делаю… А уж талант дело другое… Это Богом дается!

Притом-же, водевиль когда был долговечным?

Глубокой старости когда он достигал?

Да если бы он не лепетал

Ребенком резвым и беспечным —

Он всю бы прелесть потерял!

Прощай, будь здоров; поклонись супруге, напомни обо мне Николе и философу[48]48

Сыновьям моим – Николаю и Петру.

[Закрыть] и всем моим добрым приятелям. —Твой душою

Ленский.

Глава IX

Новые и лучшие мои роли. – Водевиль: «Ложа первого яруса». – Ее громадный успех. – Спектакль при дворе в Гатчине. – Водевиль: «1-го июля в Петергофе».

Теперь я стану продолжать свой послужной список и опишу постепенный мой переход на другое амплуа.

В 1833 году, 1-го марта, я отслужил свой обязательный десятилетний срок – за воспитание в Театральном училище и заключил с дирекцией первый контракт. Будучи от природы веселого характера, моя антипатия к скучным ролям любовников была весьма естественна: я только и мечтал о том, чтоб переменить несносное амплуа, но эта задача была довольно трудная. Главное препятствие встречал я, разумеется, со стороны администрации; меня заставляли тянуть любовную капитель не потому, чтобы я был действительно хорош в этих ролях, но потому, что другие-то молодые люди были чуть-ли не хуже меня.

Первая комическая роль, которую мне довелось сыграть, была роль Загорецкого – в «Горе от ума» (если не считать роли Репетилова, которую я еще в 1830 году исполнял раза четыре, за отсутствием Сосницкого). Затем было еще несколько комических ролей, по назначению дирекции, как-то: Маршала – в драме «Коварство и Любовь», Вилькинса – в драме «Она помешана», Флорестана – в комедии «Первая любовь» (за эту роль я был несколько раз вызван, что в то время считалось большой наградой). Но в 1837 году Дюр (шурин мой по первой жене) брал в свой бенефис новый водевиль, под названием «Архивариус», и уговаривал меня сыграть в нем главную комическую роль. Я долго не соглашался на его просьбу, боясь, во-первых, принять на себя ответственную роль, от которой зависел успех пьесы; а во-вторых, я никогда не пел на сцене, а тут было несколько больших куплетов, что могло бы меня затруднить; но Дюр, как хороший музыкант, брался мне помочь в этом деле. Наконец, я решился и роль «Архивариуса» удалась мне, против всякого моего ожидания; меня за нее вызывали два раза и похвалили во всех журналах. Это был мой первый шаг на веселой водевильной дорожке.

В этом же году приехала в Петербург знаменитая танцовщица Тальони и произвела необыкновенный фурор, так что билеты на ее представления брали чуть не приступом. Это обстоятельство дало мне мысль написать водевиль a-propos на этот случай.

В следующем 1888 году, апреля 25-го, назначен мне был бенефис (по контракту). Этот бенефис составился у меня довольно удачно: я взял «Русалку» – Пушкина, потом, «15-ти летний король» – комедию в 2-х действиях, «Дом на Петербургской стороне» – водевиль, переделанный мною с французского, и оригинальный водевиль a-propos, под названием «Ложа 1-го яруса на последний дебют Тальони». В обеих последних пьесах я написал для себя главные комические роли; спектакль удался на славу, доставил мне полный сбор и я получил от покойного Государя драгоценный бриллиантовый перстень. Вообще этот спектакль так понравился публике, что его в полном составе давали более 15-ти раз в продолжении мая месяца и каждый раз при полном сборе, что в это время года, когда петербургская публика обыкновенно разъезжается за границу, по деревням или на дачи, можно было считать тогда небывальщиной. И точно, этот спектакль был замечателен по своему дружному исполнению (ансамблю), что не всегда удается на нашей сцене.

Молодая актриса Асенкова, тогдашняя любимица публики, была в полном развитии своего симпатичного таланта; она играла в трех пьесах (Русалку, 15-ти летнего короля и Сонюшку – в «Ложе 1-го яруса») и все три роли исполнены были ею превосходно. Сосницкая, Дюр, Максимов, Мартынов, Григорьев 2[49]49

Григорьев 2-й был неподражаем в ролях апраксинских купчиков. В этой пьесе ему разрешено было варьировать свою роль и он почти каждый раз вставлял в свою сцену какой-нибудь новый рассказ, городской современный анекдот и т.п., и потешал публику своим балагурством.

[Закрыть] и Воротников много содействовали успеху моей пьесы; даже второстепенные актеры, представлявшие вводных лиц в этом водевиле, и те были все на своих местах, исполняли свои маленькие роли с большим старанием и были очень забавны; некоторые из них, для большего эффекта, подделывались под личности известных в то время театралов и копировали их очень удачно; так, например, актер Милославский карикатурил известного в то время барина Поливанова; актер Беккер подделался под фигуру Элькана (также всем известную личность), и многие другие.

Есть русская поговорка: «не родись ни хорош, ни пригож – родись счастливым». Эта поговорка сбылась над моей пьеской. И точно, можно подумать, что мысль – написать эту безделку – родилась у меня в счастливую минуту. Написал я ее в продолжении пяти или шести дней – не более; но выгоды, которые она мне доставила, были огромные. Не говоря уже о полном сборе в мой бенефис и царском подарке, эта пьеса имела значительное влияние на мою театральную карьеру; с этих пор публика начала мне оказывать свое расположение, часто аплодировала при появлении моем на сцену; директор также стал благоволить ко мне, и не мудрено: моя пьеса давала дирекции огромные сборы, а она не истратила ни гроша на ее постановку. Наконец, этой счастливой безделке я обязана, был решительным переходом на комические роли и, так сказать, выдвинулся из жалкой посредственности. Но что всего дороже было для меня – это благосклонность и ласка покойного Государя; тут в первый раз он удостоил говорить со мною, и с тех пор постоянно изъявлял мне свое милостивое внимание, которое продолжалось до самой его кончины.

В мой бенефис Государь не был в театре, хотя я и получил, по представлению министра Двора, подарок; но дня через четыре и именно 30-го апреля, в субботу, по его приказанию, был назначен русский спектакль и дан был мой водевиль: «Ложа 1-го яруса». В этот вечер покойный Государь приехал в театр вместе с императрицей, великим князем Михаилом Павловичем и другими высочайшими особами. Назначение русского спектакля в субботу нас всех тогда удивило, потому что покойный Государь был вообще очень строг относительно православных обычаев; но что именно было причиною такого назначения, мне в точности неизвестно. Может быть предположено было Двору на другой день переехать в Царское Село, что постоянно бывало в конце апреля.

Государь остался совершенно доволен, как пьесой, так и исполнением ее; приходил в антракте на сцену вместе с великим князем Михаилом Павловичем и, подозвав меня к себе, обласкал и похвалил меня. В то же лето, 7-го июня, по собственному назначению Государя, мы играли эту пьесу в Петергофе; за этот спектакль я получил опять бриллиантовый перстень.

Я помню, как в этот день, часа в три, мы собрались в Мон-плезире, где нам приготовлен был обед, и только что мы сели за стол, как вбежал камер-лакей и сказал, что Государь с императрицей подъехал в кабриолете к крыльцу и желает видеть актрису Асенкову; она выбежала на крыльцо, а мы все подошли к окнам. Государь отрекомендовал Асенкову императрице, сказал ей несколько ласковых слов; потом обратился к нам и спросил: хорошо ли мы помещены и всем ли довольны?

По отъезде Государя, мы тут же, прежде супа, спросили шампанского и с дружным «ура!» выпили за его царское здоровье. В том же месяце, 26-го числа, великий князь Михаил Павлович приказал сыграть мой водевиль в Павловске. Но окончании спектакля, великий князь представил меня своей супруге Елене Павловне и был ко мне и другим артистам, участвовавшим в этой пьесе, очень милостив. Потом, в ноябре, два раза играли этот водевиль, по высочайшему повелению, без афиши, то-есть назначали его в самый день представления. Короче, эта пьеса так понравилась Государю, что он ее видел, конечно, более десяти раз.

Покойный Государь имел обыкновение ежегодно осенью, в октябре или ноябре месяце, переезжать в Гатчину с царственной своей семьей недели на две – это было время его отдыха; туда же приглашались некоторые из придворных чинов и близкие его любимцы. Время проводилось без всякого этикета; утро посвящалось прогулке или охоте; на завтрак и обед все собирались запросто; вечером карты, концерты, шарады и разные развлечения.

В одну из этих поездок (кажется, в 1840 году) вот что там происходило, по рассказам тех лиц, которые были тогда в Гатчине. Государю было угодно устроить домашний спектакль и он для этого спектакля выбрал все-таки мою «Ложу 1-го яруса», сам назначил роли и присутствовал на всех репетициях. По словам участвовавших в этой пьесе, репетиции эти были самым веселым препровождением времени; на каждой из них придумывали новую шутку, или остроту. Спектакль, говорят, прошел на славу, и многие из участвовавших в нем долго вспоминали об этом веселом вечере.

На память этого спектакля женский персонал получил тогда от покойного Государя по драгоценному браслету, на котором было вырезано: «Гатчина, такого-то года, месяца и числа» – и тут же «имя и отчество того персонажа, какой игравшая занимала в пьесе»[50]50

Роли в водевиле играли следующие лица: «Чукотского» – камергер Всеволожский, «жену его» – фрейлина Варвара Аркадиевна Нелидова, «дочь ее» – фрейлина Надежда Арсеньевна Бартенева, «Нюнина» – граф Иван Матвеевич Толстой, «Таковского» – граф Михаил Юрьевич Виельгорский, «купца» – генер.-адъют. А. А. Катенин… Прочих персонажей не помню.

[Закрыть].

Этот водевиль был мною тогда напечатан и два издания его разошлись в самое короткое время. На публичных же сценах, он в продолжение двух лет, был сыгран около ста раз. Но, может быть, я уже слишком долго о нем распространяюсь. Что делать? Старые люди живут уже воспоминанием.

В 1839 году я для своего бенефиса написал новый водевиль, под названием «1-е июля в Петергофе» (ежегодный праздник в день рождения императрицы). Когда бенефис мой уже был выставлен на афише, Государь, увидя меня в Михайловском театре, подозвал к себе и с улыбкой сказал мне:

– Я видел на афише твой бенефис; ты берешь сюжеты из моих поместий? Что же тут представляется?

– Ваше величество, – отвечал я ему, – представить лицевую сторону этого великолепного праздника на театре нет никакой возможности – он выше всякого описания, – и потому я взял только изнанку его: представил задний двор и гулянку людей среднего и простого класса.

– Ну, в этот день мне не случалось туда заглядывать, – отвечал Государь. – Приеду, непременно приеду к тебе в гости.

Я поклоном поблагодарил Государя за обещанную милость, и он сдержал слово – удостоил мой бенефис своим посещением вместе с императрицею, великим князем Михаилом Павловичем и с другими великими князьями.