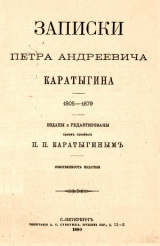

Текст книги "Записки Петра Андреевича Каратыгина. 1805-1879"

Автор книги: Петр Каратыгин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)

Глава IV

Увеличение репертуара моих ролей. – Уроки драматического искусства. – Мартынов и Максимов – мои ученики.

От семейного быта возвращаюсь к моей сценической деятельности.

В ту пору, хотя я не занимал амплуа первоклассных артистов, однако же, был не из последних. Репертуар мой значительно стал увеличиваться, так что в продолжении месяца мне приходилось играть раз по двадцати и более. Публика делалась ко мне благосклоннее; водевили мои немало способствовали ее задобриванию в мою пользу.

В 1832 г. был учителем драматического искусства в Театральном училище известный и даровитый актер Яков Григорьевич Брянский; но так как он был довольно ленив, то и просил себе у дирекции помощника, – выбор его остановился на мне. Директор, кн. Гагарин, предложил мне занять место репетитора по драматической части при училище, с производством 600 руб. ассигнациями жалованья. Такое предложение польстило моему самолюбию и значительно должно было пополнить мой домашний бюджет; я, разумеется, охотно согласился принять на себя эту должность. Брянский, как серьезный трагик старинной классической школы, был не очень приятен своим ученикам; он слишком строго и педантически с ними обращался, а потому-то молодой, веселый репетитор нового поколения, скорей им пришелся по душе. Брянский, представляя мне своих учеников, указал на одного белокурого мальчика небольшого роста, с оживленной, но довольно комичной физиономией, и прибавил вполголоса:

– Вот этот мальчуган учился у Каноппи живописи и просится перейти в драматический класс; я заставил его выучить одну роль, прослушал его, но, кажется, лучше ему оставаться краскотером, – выговор у него дурной, голос слабый и, кажется, из него толку не будет.

Этот мальчик-краскотер был Мартынов, которого вскоре, по моему ходатайству, уволили от занятий по декорационной части и перевели в драматический класс.

Воспитанниц тогда учила умная и весьма образованная актриса Марья Ивановна Валберхова, но недолго; едва-ли не через полгода и она, и Брянский отказались от своих должностей, и тогда мне одному поручено было учить и воспитанников, и воспитанниц. Я ревностно принялся за мою новую обязанность и ласковым своим обращением сумел привязать к себе своих учеников и учениц.

Максимову (который был в то время в числе моих учеников) тогда было лет 16 и в нем были видны некоторые задатки будущего jeune premier; ясное произношение, оживленная, веселая физиономия и ловкость ручались за его успехи в будущем; он довольно быстро понимал и усваивал делаемые ему замечания. Мартынов же, хотя и отличался подвижной, комической мимикой и натурой, но был несколько туг на понимание; а выговор, как говорил Брянский, был действительно, у него весьма неясный, так что требовал большой обработки и мне приходилось, зачастую, один какой-нибудь монолог заставлять его повторять по несколько раз. Из воспитанниц лучше других были: Кальбрехт – очень стройная и красивая девица; две сестры Степановы, Гринева, Бормотова (впоследствии по замужеству Громова), Федорова и Семенова.

Федорова, вскоре по выпуске из школы, перешла на провинциальные театры и долго на них с успехом занимала амплуа первых любовниц. Семенова же переведена была в Москву, поступила в оперу, была там несколько лет примадонной и считалась хорошей актрисой.

В числе тогдашних моих учеников были также: Леонидов, Воронов, Пруссаков, Марковецкий, Прохоров, Смирнов 1-й, Краюшкин, Годунов и другие.

Любимыми моими учениками были – Максимов и Мартынов, которые тоже полюбили меня, потому что обращение мое с ними было больше дружеское, нежели учительское. К чести их надо сказать, что оба эти артиста до конца своей жизни были постоянно мне признательны и благодарны; так что, когда через 25 лет общество первоклассных литераторов давало обед Мартынову, перед отъездом его заграницу, по случаю его болезни, – он, посреди торжественных оваций, которые ему делали, вспомнил о своем первом наставнике, как я однажды поцеловал его за какую-то удачно исполненную им роль, и что эта первая награда за его сценические успехи не могла изгладиться из его памяти по прошествии такого продолжительного времени, – и впоследствии, когда он стал играть на большой сцене, я был постоянно ходатаем за него и заступником[41]41

Об этом отзыве Мартынова обо мне было напечатано тогда же в «С.-Петербургских Ведомостях» (см. №58, 15-го марта 1859 г.)

[Закрыть].

Оба они – Мартынов и Максимов – впоследствии сделались любимцами публики и, конечно, превзошли своего наставника (особенно первый) и получили оклады жалованья вдвое, даже втрое против меня; но, говоря по совести, я не только никогда им не завидовал, но, любуясь их успехами, внутренне говорил себе:

– Тут и моего меду есть частичка.

Относительно дикции, я часто говаривал моим ученикам: ясная, правильная речь и чистое произношение – первое и главное основание для хорошего актера, так же точно, как дар слова – лучший дар, данный природою человеку. Если начинающий актер пренебрежет этими основными правилами и обратит все свое внимание только на одну внешность, т. е. на мимику, жесты и ловкость телодвижений, то, в таком случае, пусть он лучше переходит в балет, – там он будет более на своем месте. Я советовал им учить свои роли всегда вслух и даже в полный голос, без торопливости.

– Если вам встретится фраза или слово, которые вам трудно выговаривать, повторяйте их по несколько раз, пока не преодолеете эту трудность; держась такого правила, вы принесете себе двойную выгоду: вы незаметно обработаете и орган, и выговор.

Здесь, кстати, я считаю не лишним сказать несколько слов о так называемой теории драматического искусства.

Глава V

Теория драматического искусства. – Что требуется от хорошего актера. – Натура, естественность и искусство. – Минуты вдохновения Мочалова. – Ристори.

Некоторые современные театральные критики имеют довольно странный взгляд на драматическое искусство и не допускают в нем никакой подготовки или теоретических правил. Они говорят, что талант не нуждается в руководителях, что единственным его учителем должна быть одна природа.

«Бездарность (прибавляют они) как-бы ни старалась, ни училась, вечно останется бездарностью, а школьные правила только вредят таланту.

Если человек грамотен, образован, одарен приятною наружностью, звучным голосом – этого достаточно. Тут все данные, чтобы быть хорошим актером».

Очевидно, что подобный взгляд на драматическое искусство весьма ошибочен. Разве шлифовка отнимает достоинство у драгоценных камней? Природа может быть учителем человека только в его животных наклонностях; в искусствам же и художествам едва-ли это применимо, – бывают исключения; но они весьма редки. Если усовершенствование таланта можно сравнить со шлифовкой алмаза, то не даровитого, но прилежного актера – почему же не сравнить с хрусталем, хорошо ограненным: и в нем есть своя игра, и у него есть свои радужные, красивые переливы. Не всем же быть первоклассными талантами. Внешние и даже внутренние данные не делают еще актера: красивая наружность, звучный голос, даже душевный жар – все это только сырые материалы, требующие обработки. Если ими одарен человек, не изучающий искусства, все эти качества только краски и кисти в руках не имеющего понятия об основных правилах живописи. Возьмем для примера спектакли любителей-самоучек: участвующие в них, большею частью люди воспитанные и образованные, не обижены природными достоинствами; есть между ними, может быть, и даровитые личности. Но для человека, опытного в деле театрального искусства, подобные спектакли, зачастую, далеко неудовлетворительны. Положим, что масса зрителей часто бывает довольна; но суд публики не есть еще суд науки; а наука-то и заметит, что в этих спектаклях многие грешат против правильности дикции, не редко слышится фальшь в интонации, ошибочные ударения на словах, произвольные жесты, вовсе неподходящие к смыслу произносимой фразы. Стало-быть, драматическое искусство дается не так легко, или, вернее сказать, оно, как и всякое искусство, не приобретается без науки. Как нельзя быть хорошим ремесленником, не изучив первых правил мастерства, также точно нельзя быть и артистом, не изучив техники этого искусства, т. е. его теории.

Актер – сценический оратор; кафедра его – сцена; он заставляет зрителя и плакать, и смеяться, – он могучим талантом потрясает его до глубины души. Актер действует на слух, на разум, на зрение и на сердце своих слушателей. Чтобы приятно действовать на слух, надобно иметь ясную, внятную дикцию, основанную на грамматических правилах языка; чтобы действовать на разум, актер должен усвоить всю силу, всю сущность выражаемой им мысли; мало сказать – усвоить, он должен сродниться с нею. Только изучив сердце человеческое и сокровеннейшие его изгибы, актер может действовать на сердце слушателя. Игра физиономии (т. е. мимика), благородные, умеренные жесты, пленяя зрение, довершают наконец то очарование, которое артист может произвести на зрителя. Ухо – главный проводник речи к сердцу и к разуму, и потому говорящий при многочисленном собрании ни на одну минуту не должен забывать о достижении каждого своего слова до чужого слуха. При этом Квинтилиан делает остроумное сравнение: «ухо», говорит он, «передняя; ежели слова входят в нее как попало, в беспорядке, то едва-ли они проникнут во внутренние покои, т. е. разум и сердце».

Правильность произношения – в прямой зависимости от грамматики языка. Не надо упускать из виду, что от неправильного ударения на слове нередко искажается самый смысл речи. Торопливость – обыкновенный порок всех начинающих учиться декламации. Конечно, при всяком чтении встречаются места, которые следует читать с ускоренным тактом; но ускоренный такт не надо смешивать с торопливостью; у читающего торопливо, слова бегут в перегонку; окончания их съедаются; звуки сливаются в какое-то утомительное гуденье; он не знает, где перевести дух, стало-быть – тут некогда думать о выражении.

Итак, после всего сказанного мною, кажется, мудрено будет согласиться с тем актером, который возьмет себе за правило руководствоваться одной только натурой. Ведь бормотать себе под нос, или шептать – тоже дело натуральное; но каково же тогда будет бедным слушателям? В недавнее еще время, рьяные поклонники так-называемой «натуральной школы» требовали от актера только одной безыскусственной натуры; желали, чтобы он играл по вдохновению; играл душою. Так говаривали, во время оно, о Мочалове (об этом, действительно, самородном, но неразвитом таланте) его поклонники. Некоторые из них сами сознавались, что иногда покойному Мочалову случалось играть всю роль из рук-вон плохо; но зато, по их отзывам, вырывалась у него одна вдохновенная минута, которая искупала все его недостатки. Странное понятие о театральном искусстве! Тут, стало-быть, актер уже не художник, а вдохновенная пифия; но я не думаю, чтоб и древняя пифия могла иметь способность вдохновляться ежедневно.

Так – называемые: пафос, экстаз восторженность – суть уже ненормальное состояние человека; актер, дошедший до самозабвения, естественным образом, должен забыть свою роль; а забыв свою роль, он разрушает уже очарование, произведенное им на зрителя. Если высокоталантливый актер может владеть сердцем зрителя, то, в свою очередь, он должен уметь владеть своими чувствами, не увлекаться ими и держать их в известных границах.

Женщина, по природе своей, впечатлительнее мужчины: если нервная актриса даст полную волю своим чувствам, зальется слезами, с нею может сделаться истерика, того гляди, наконец, упадет в обморок, – и тогда, разумеется, она не в состоянии будет кончить свою роль; тогда придется опустить завесу, послать за доктором. Конечно, все это очень естественно, но едва-ли такой результат может быть приятен зрителям.

Здесь мне пришел на намять случай, бывший со мною в Москве: однажды покойный Мочалов играл Фердинанда в драме «Коварство и Любовь», и играл, действительно, на этот раз неудачно; но в одном месте вдруг весь театр разразился оглушительным взрывом аплодисментов. Мой сосед-купчик прыгал на своих креслах, бил в ладоши, стучал ногами и бесновался громче всех. Фраза, вызвавшая такой шумный восторг, была произнесена Мочаловым шепотом, так что я никак не мог ее уловить. Я обратился к моему восторженному соседу и спросил его:

– Что такое сказал Мочалов?

Мой сосед немного сконфузился и наивно отвечал мне:

– Не слышал, батюшка, извините; но играет-то, ведь как, злодей, чудо, чудо!

Надобно признаться, что и этот ответ был тоже довольно чуден.

– Уж не одна-ли это из тех минут, от которых с ума сходят его поклонники, – подумал я. Если это так, то каково же зрителю сидеть в театре часа четыре и ждать одной вдохновенной минуты. И придет-ли она, Бог весть. И наконец, вознаградит-ли она его за скуку целого вечера – это еще вопрос.

Я помню беспрерывные, отчаянные споры театральных рецензентов, когда на двух столичных сценах были два трагика, ничем не похожие друг на друга и глядевшие на свое дело с совершенно противоположных точек зрения. Мочалов, по словам москвичей, был вдохновенный поэт; Каратыгин (брат мой) – пластик и искусный лицедей, который никогда не мог достигнуть мочаловского пафоса. Первому из них случалось не редко выходит на сцену с нетвердой ролью, потому что он надеялся на свою способность вдохновляться; второй – строго изучал свое искусство и до того твердо приготовлял свои роли, что обыкновенно просил суфлеров не сбивать его напрасным усердием. Говорить на сцене своими словами, по моему, большое злоупотребление в актере; – он не имеет никакого права распоряжаться чужою собственностью. И может-ли он поручиться, что скажет лучше своими словами, нежели то, что написано автором в тиши кабинета, где каждая фраза была им обдумана и округлена, каждое слово взвешено и имеет свое место и значение? Оттого-то иногда актер, позволяющий себе эту вольность, и попадается впросак. Может случиться, что упрямое вдохновение не придет к нему свыше, а суфлер – не поможет ему снизу, тогда и придётся ему разыграть роль ленивого школьника на публичном экзамене.

Знаменитую Ристори так-же, как и моего брата, критики-реалисты упрекали в излишней пластичности, рутинной ходульности и обдуманной подготовке; но что за дело – каким путем они достигали цели; а они ее достигали с блестящим успехом. Если бы их игра была не естественна и бездушна, они не могли бы потрясать душу зрителя; не могли бы заставлять его плакать. Теперь спрашивается: возможно-ли, чтобы эти артисты оставались бесчувственными, так сильно действуя на чувство своих зрителей?

Неужели это был фокус зажигательного стекла, которое, воспламеняя, само остается холодным? Нет, сердце нельзя обмануть никаким фокусом!

Глава VI

Разные амплуа актеров. – Наперсники и наперсницы. – Актер Калинин. – Приглашение на пельмени. – Неудавшийся завтрак.

В старину, на всех европейских театрах, каждый из артистов, составлявших труппу, имел свое так называемое амплуа, т. е. занимал роли, принадлежавшие ему по физическим его средствам, по его годам и таланту.

Актер, или актриса, например, занимающие трагические или драматические роли, никогда не брали на себя исполнения комических ролей, и наоборот. Понятное дело, что пожилой актер был бы смешон в ролях jeune-premiers, а устарелая актриса была бы не на своем месте в ролях невинных девиц (ingenues). Бывали исключения, но они весьма редки; не все же актрисы M-lle Марс или Дежазе, которые были одарены от природы такою наружностью, что и вторая их молодость была продолжением первой. С годами, артисты, конечно, поневоле должны переменить прежнее свое амплуа.

Трагический элемент совершенно противоположен комическому. Странно-бы было, например, если бы мой покойный брат, с его колоссальным ростом, звучным голосом, с серьезным типом лица, вздумал играть Молчалина или Хлестакова; а Павел Васильевич Васильев, с его приземистою фигурою и глухим голосом, – взялся исполнять Гамлета… Впрочем, этот последний, как говорит закулисная хроника, не задолго до своего удаления со сцены петербургского театра, хотел рискнуть на эту курьезную выходку, благодаря советам каких-то театралов, которые уверили его, что для истинного таланта нет ничего невозможного: почему же-де Гамлет не мог своею наружностью походить на какого-нибудь Любима Торцова? (В котором Васильев, действительно, был совершенно на своем месте). Как ни смешно такое предположение, но комик этому поверил, и не только выучил несколько монологов и сцен из этой трагедии, но даже, в одном из наших клубов, в интимном кружке, после обеда, продекламировал их; и эти советники и знатоки драматического искусства, говорят, были в восторге… А, впрочем, почему же бы Васильеву не посягнуть на принца Гамлета, если он решился играть царя Ивана Грозного, об исполнении которого многие критики тогда отнеслись весьма одобрительно…

В Москве, тоже несколько лет тому назад, покойный Пров Михайлович Садовский поддался таким же советам театральных реалистов и в свой бенефис сыграл короля Лира; сбор, конечно, был громадный, но, увы! даже самые страстные его поклонники должны были сознаться, что талантливый артист взялся не за свое дело, и в этот злополучный вечер он потерпел полное fiasco; он, кажется, не только не повторил этой роли, но говорят, после сам смеялся над своей трагикомичной выходкой.

Здесь мне припомнился подобный курьёз, бывший очень давно на нашей сцене.

В одном из бенефисов знаменитой трагической актрисы Катерины Семеновны Семеновой, вздумалось ей сыграть, вместе с оперною актрисой Софьей Васильевной Самойловой, в известной комедии «Урок дочкам», соч. И. А. Крылова. В ту пору они были уже матери семейства, в почтенных летах и довольно объемистой полноты. Дедушка Крылов не поленился прийти в театр взглянуть на своих раздобревших дочек.

По окончании комедии, кто-то спросил его мнения.

– Что-ж, – отвечал дедушка Крылов, – они обе, как опытные актрисы, сыграли очень хорошо; только название комедии следовало бы переменить: это был урок «не дочкам, а бочкам».

Из этого анекдота легко можно вывести заключение, что и, в прежнее доброе старое время, даже высокоталантливые артисты не чужды были иногда сфарсить, ради бенефисной аферы. Впрочем, к чести их, надобно прибавит, что такие выходки были очень редки. Но нынешние артисты уже не исключительно для бенефисного интереса, а просто из желания захватить в свой репертуар поболее ролей[42]42

Такое рвение, при поспектакльной плате, конечно, нельзя назвать бескорыстною любовью к искусству.

[Закрыть], окончательно уничтожили значение старинного амплуа и… и «смешались шашки»… а потому-то: сегодня вы видите актеров в ролях молодых повес и страстных любовников; а завтра они же являются дряхлыми стариками; сегодня они комики, доходящие до фарса, а завтра им Шекспир и Шиллер нипочем.

В классических трагедиях самое жалкое амплуа занимали так называемые наперсники и наперсницы (confidents et confidentes). Эти личности изображали каких-то автоматов, которым герои и героини пьесы поверяли свои сердечные тайны; они с подобострастным молчанием их выслушивали, ожидая своей реплики, и уходили со сцены, по приказанию своих принципалов. Во всех почти старинных трагедиях, наперсником моего брата был актер NN, который отличался какою-то флегматичною, неподвижною физиономией; что бы ему ни говорили – радостное или печальное, ни один мускул его лица, бывало, не пошевелится. Однажды, брат мой посоветовал ему быть немножко пооживленнее, чтобы он постарался выразить мимикой какое нибудь участие к его словам; тот поблагодарил его за совет и обещал постараться: но злодей вечером скорчил такую плачевную мину, что мой брат, при всей своей классической серьезности, едва мог удержаться от смеха и поторопился от него отвернуться… Затем, в следующий раз, попросил его лучше не изменять прежней своей физиономии.

Другой трагический наперсник был, в то время, актер Калинин, ученик кн. Шаховского. Он недурно читал стихи и мог бы назваться даровитым актером, если бы не слишком увлекался классическою восторженностью и был повоздержаннее на счет даров Бахуса. Здесь мне пришел на память один комический анекдот, случившийся с этим трагиком.

Он был страстный поклонник моего брата и Брянского. Однажды, кажется, в день своего рождения, он пригласил их обоих в себе на завтрак и хвастался угостить их пельменями собственного своего приготовления, так как он был сибирский уроженец. Жил он одиноким холостяком, и хотя у него была кухарка, но она стряпала только для себя, а он постоянно обедал в трактире (Отель-дю-Норд), находившемся от него через два дома.

Вот, наступило утро и Калинин принялся за стряпню, приготовил свои знаменитые пельмени, положил их на противень, отнес на чердак (он жил в четвертом этаже) и поставил под слуховым окном, так как, по его словам, они должны побыть около часу в холодном месте… Бульон, со всеми снадобьями, кипел ключом; стол накрыт, закуска поставлена; все, казалось, было в порядке; хозяин только поглядывал на часы, ожидая с нетерпением дорогих гостей. Как вдруг дверь отворилась и на пороге явился нежданный гость, товарищ его по академии художеств, некто Заборовский, пьяный до того, что надо было подивиться, как он мог добраться до четвертого этажа…

Калинин ошалел и готов был в эту минуту послать его ко всем чертям.

– Ну, брат Заборовский, – сказал он ему, – не вовремя тебя принесло ко мне: у меня будут завтракать Каратыгин и Брянский, они сейчас придут сюда с репетиции…

– Экая важность! Я им не помешаю, – возражает ему с чувством собственного своего достоинства незваный гость.

– Нет, нет, убирайся пожалуйста; я тебя и трезвого-то не пригласил бы в их компанию; а ты посмотри на себя, на что ты похож? приходи после, когда они уйдут…

– Нет, брат, не уйду!.. С друзьями так не поступают… старый друг лучше новых двух…

Но Калинин без церемонии выпроводил старого друга в сени и запер дверь на ключ… Оскорбленный и униженный друг несколько минут постоял в раздумье, придерживаясь за замочную ручку. Спускаться обратно по лестнице было дело рискованное; к тому же сон одолевал его, и изгнанный друг полез ощупью на чердак: там, в темноте, не разбирая места, повалился со всех ног и заснул сном невинности. Наконец, пришли званные гости, хозяин пригласил их к закуске, в ожидании обещанных пельменей.

– Ну, что, Петр Иванович, за вкус не берешься, а горячо сделаешь? – спросил его Брянский.

– Нет, извините, Яков Григорьевич, – отвечал самоуверенно Калинин: – за что другое не взыщите, а уж пельмени вам подам такие, каких никто в Петербурге не состряпает…

С этими словами он побежал на чердак… Через несколько минут в сенях послышался шум, крик и руготня, и в комнату вбежал Калинин, бледный, растрепанный и в совершенном исступлении… «Что случилось?» спрашивают его гости… Он трясется и, от ужаса не может выговорить ни слова… Вскоре дело объяснилось, когда вошел в комнату виновник этой плачевной катастрофы, весь облепленный пельменями… С полсотни пирожков присохли к его растрепанным волосам, к спине, и так далее… Заборовский начал рекомендоваться гостям, которые помирали со смеху; а Калинин, в отчаянии, готов был, как новый Ватель, зарезаться от этого позора! Долго после этого курьезного завтрака бедному Калинину не было прохода за кулисами, и там многие его просили научить их стряпать «сибирские пельмени».