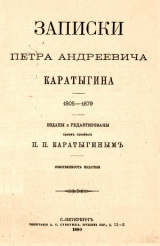

Текст книги "Записки Петра Андреевича Каратыгина. 1805-1879"

Автор книги: Петр Каратыгин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)

Глава IV

Дидло. – Мой полет и счастливая неудача. – Балет Ацис и Галатея. – Палочная расправа. – Сбитенщик. – Шалости гвардейцев. – Заметка об артистическом призвании. – Первая встреча с Пушкиным. – Фигурант Дембровский. – А. С. Яковлев. – Дебют Толстякова.

Прошло уже несколько месяцев со дня поступления моего в театральное училище, и я из приготовительного (танцевального) класса перешел в класс балетмейстера Дидло. Этот знаменитый хореограф был тогда в полном блеске своего таланта и монополия его деспотически распоряжалась в театральном мире. Воспитывающиеся обоего пола, все без исключения, обязаны были непременно учиться танцевать, хотя бы имели страсть и способности к другим сценическим искусствам. Конечно, для будущих актеров, и актрис, певцов и певиц – это дело не бесполезное: танцевальной гимнастикой приобретается сценическая ловкость; музыкантам же, разумеется, танцы вовсе ненужны, но для балетной обстановки Дидло необходима была бесчисленная масса корифеев, фигурантов, фигуранток и статистов – и все это плясало по его дудке, не говоря щи слова, начиная с самого начальства. Личность Дидло была очень оригинальна: он был среднего роста, худощавый, рябой, с небольшой лысиной; длинный горбатый нос, серые, быстрые глаза, острый подбородок; вообще вся его наружность была не больно красива… Высокие, туго-накрахмаленные воротнички рубашки закрывали в половину его костлявые щеки. Он постоянно был в каком-то неестественном движении, точно в его жилах была ртуть, вместо крови. Голова его беспрестанно была занята сочинением какого-нибудь pas, или сюжетом нового балета, и потому подвижное его лицо ежеминутно изменилось, а всю его фигуру то и дело подергивало; ноги держал он необыкновенно выворотно, и имел забавную привычку одну из них каждую минуту то поднимать, то отбрасывать в сторону… Эту штуку он выкидывал даже ходя по улице, точно он страдал пляскою св. Вита. Кто видел его в первый раз, мог бы, конечно, принять его за помешанного, до того все его движения были странны, дики и угловаты. Вообще этот замечательный человек был фанатик своего искусства и все свое время посвящал на беспрерывные, неутомимые занятия.

Первый балет, который он начал приготовлять при мне, был: «Ацис и Галатея». Его давали в Малом театре (Большой театр тогда еще не был возобновлен после пожара) 30-го августа 1816 года, в день тезоименитства императора Александра I. Мне назначено было изображать Меркурия и спускаться с самого верха… Честь довольно высокая, но не менее опасная. Помню я, как моя покойная матушка, узнав об этой воздушной экспедиции, пришла в неописанный ужас!.. Она боялась, чтоб я не сорвался со своего полета, или чтоб меня не ушибли… На генеральной репетиции меня, раба Божия, нарядили в полный костюм мифологического Меркурия; под туникой был у меня корсет с толстым крючком на спине; к этому крючку прицеплялись проволоки, на которых я должен был повиснуть; на голове была голубая шляпа с белыми крылышками, такие же крылышки были и на ногах; в руку дали мне золотой кадуцей и я приготовлялся к своему заоблачному путешествию…

Душа бедного Меркурия уходила в пятки и посланник богов, конечно, желал бы в ту минуту лучше провалиться сквозь землю (т. е. под пол), чем лететь на небеса… Но судьба отвратила от меня эту напасть… Я уж был повешен на крючок, меня подняли от полу аршина на три, как вдруг что-то на верху запищало, и Меркурий ни с места!.. Стоп машина! Она испортилась… Машинист Тибо полез на колосники (так называется верхний отдел сцены), суетился и кричал наверху, Дидло бесновался внизу, а я между ними висел, как баран, или как несчастная жертва, обреченная на заклание!.. Не помню, сколько времени я провисел между небом и землей, но наконец меня сняли с крючка, велели раздеться и сказали мне, что этого эффектного полета вовсе не будет.

Языческий Меркурий бросил свой кадуцей и, сняв шляпу, перекрестился обеими руками! Вместо неба потом я попал в воду; мне приказано было одеться тритоном подвязали мне чешуйчатый рыбий хвост, надели на голову зеленый длинноволосый парик и поместили меня на заднем плане, в далеком море, в свиту Нептуна. Новая моя роль была и покойна и не опасна; мне тут было, как говорится, море по колено и в буквальном, и в аллегорическом смысле. На генеральных репетициях новых своих балетов, Дидло всегда бывал неприступен и доходил зачатую до совершенного исступления. Малейшая ошибка или неисправность приводили его в бешенство; он рвал на себе волосы, бросал свою толстую палку и кричал неистовым голосом. К концу репетиции пот лил с него градом и он уже совершенно изнемогал и терял голос. Горе тому, кто подвертывался к нему в этот роковой вечер! Тут он себя не помнил и готов был прибить встречного и поперечного, особенно последнего, если бы тот осмеливался ему в чем-нибудь поперечить. Вспыльчивый сангвиник, он был неукротим в минуту досады; даже его единородный сын Карл Дидло (очень хороший танцовщик) не избегал заушений, колотушек, щипков и тому подобных родительских внушений…

В то время в Малом театре уборные воспитанников помещались довольно далеко от сцены, так что мы, одетые в свои костюмы, должны было проходить на сцену по театральному коридору, наполненному публикой. Помню я забавный эффект, когда мы, наряженные тритонами, в зеленых париках, с рыбьими хвостами, проходили однажды мимо почтеннейшей публики, и как иные шутники дергали нас за эти хвосты, другие стаскивали наши парики и потешались над нашим рыбьим безмолвием; а нам ничего больше не оставалось, как, подобрав свои хвосты, бежать сломя голову от этих любезных шуток почтенной публики.

Балет «Ацис и Галатея» имел в то время большой успех; прекрасная музыка для него была сочинена капельмейстером Антонолини. Ациса представляла Новицкая, первая танцовщица; Галатею – Истомина (та самая, о которой так поэтично отзывается Пушкин в I главе «Евгения Онегина»). Она дебютировала этою ролью; трехглавого Полифема изображал танцовщик и балетмейстер Огюст (Пуаро). Все они давно уже в Царстве теней, но тогда были полные жизни и в полном цвете своего таланта.

Постановка каждого нового балета составляла эпоху в театральном балетном мире. Месяца два или три происходили ежедневные репетиции, поутру и вечером, и, разумеется, в это время все наши словесные классы в училище умолкали; ноги и руки отдавались в полное распоряжение балетмейстера, а головы должны были думать только о том, что он приказывал.

Прошел год, я продолжал учиться у Дидло, который обещал моему отцу сделать из меня… первоклассного фигуранта! Щелчки, пинки и прочие удовольствия, которые я получал от него, доказывали, что он прилежно мною занимался и хотел сдержать свое обещание.

Однажды, во время класса, он заставил меня делать pas, называемое технически тан-леве назад, На мою беду, все что-то не клеилось. Дидло выходил из терпения, бранил и трепал меня беспощадно, заставлял несколько раз повторять это проклятое тан-леве, но дело не ладилось. Грозно стуча своей толстой палкой, он энергически наступал на меня, а я, танцуя, подавался назад, и наконец, когда мы оба с ним находились посреди залы, на потолке которой висела тогда хрустальная люстра, он размахнулся своей палкой и разбил люстру в дребезги. Толстые куски хрусталя упали на его лысую голову и до крови ее рассекли!

Тут окончательно он взбесился, ударил меня раза два или три и выгнал из класса! Легко вообразить себе, какого шуму наделала у нас эта кровавая катастрофа! Что меня прибил Дидло, разумеется, это дело неважное, а как я смел довести его до того, что он разбил люстру на свою голову – вот где преступление! Инспектор школы (отставной актер Рахманов) приказал мне, после класса, просить прощения у моего учителя. К чести Дидло надо сказать, что при необыкновенной своей вспыльчивости он не был злопамятен, и когда я подошел к нему и со слезами начал у него просит извинения, он погладил меня по голове и дал мне только наставление, чтоб впредь я был прилежнее, я главное не подводил бы его под люстру. Это происшествие оставило на несколько дней у него красные пятна на лысине, а у меня синяки, на каком месте, не помню. Я тоже незлопамятен.

Иногда добряк Рахманов вступался за нас, горемык, и говаривал Дидло: «Ты, мусье Дидло, пожалуйста, сам-то их не бей, а скажи лучше мне, кто у тебя проштрафится, так я его после накажу; а то, что же хорошего? Искалечишь мальчишку, куда он потом годится?» Но, увы! вся эта добродушная логика не имела никакого влияния на самоуправство деспота-балетмейстера.

В описываемое мною время ходил постоянно к нам на репетиции и в спектакли сбитенщик, и как же был счастлив тот из нас, у кого была в кармане гривна на это наслаждение, особенно в зимнюю пору. Грех сказать, чтоб у меня всегда водились деньжонки, и мне случалось иногда облизываться, глядя на наслаждение моих товарищей; в долг же мальчишкам жестокий сбитенщик не верил.

Однажды, во время репетиций вышеупомянутого балета «Ацис и Галатея» пришел к нам другой сбитенщик, который произвел необыкновенный эффект в нашем закулисном муравейнике; он был очень высокого роста, с черной бородой и в нахлобученной шапке; в баклаге у этого сбитенщика был не сбитень, а отличный шоколад; кулек же его, вместо обыкновенных сухарей и булок, был наполнен конфетами, брюшками и бисквитами, но что всего удивительнее, он потчевал всех даром! Эта новость, разумеется, быстро разошлась между нами. Благодетельного сбитенщика все обступили и рот разинули от удивления.

За кулисами, где обыкновенно помещался прежний наш сбитенщик, было всегда довольно темно и потому мудрено было рассмотреть это новое лицо. Когда я подошел к нему, около него составился тесный кружок воспитанниц, которые слетелись как мухи к меду; само собою разумеется, что вся его баклага и кулек быстро опустели; на мою долю досталась одна конфета, а шоколаду я и не понюхал. Эта курьезная новость дошла, наконец, и до старика Рахманова; он был тертый калач, и тотчас смекнул, что тут дело не ладно.

Едва только его тучная фигура появилась на место нашего бражничанья, как все бросились, с криком и визгом, врассыпную. Сам же сбитенщик побросал на пол баклагу, кулек и стаканы и убежал опрометью из театра. В чем же заключалась эта закулисная комедия? Сбитенщиком нарядился поручик лейб-гвардии уланского полка Якубович (впоследствии известный декабрист). Он тогда, ухаживал за воспитанницей Дюмон (которая потом вышла замуж за актера Ефремова) и пришел на репетицию, чтоб передать ей любовную записку. Этот Якубович в молодости был отчаянный кутила и дуэлист.

По возвращении из славного похода в Париж, гвардейские офицеры того времени были большие повесы вообще, а уланы в особенности, и в скандалезную хронику Петербурга, вероятно, вписано много гвардейских шалостей и удалых похождений.

Помню я, как рассказывали в то старое доброе время один забавный анекдот: однажды ночью, после веселого ужина, разгульная компания офицеров разбрелась потешаться по Невскому проспекту, и в продолжение ночи эти шутники переменили несколько вывесок над лавками и магазинами. Поутру, у булочника оказалась вывеска колбасника; над мясной лавкой – красовалась вывеска французской модистки; над трактиром была вывеска с аптеки; над аптекой – грабового мастера и так далее. Нынче конечно, подобные проказы немыслимы, но в ту пору не было ночного полицейского надзора и инвалидные будочники невозмутимо дремали у своих старозаветных будок.

Шалость Якубовича, кажется, не была доведена до Государя, и он за свой маскарад поплатился только пустой баклагой, разбитыми стаканами и расходом на закулисное угощение.

Во всех балетах того времени я участвовал в кордебалетной толкотне. На моей памяти Дидло сочинил и поставил: «Зефира и Флору», «Тезея и Ариадну», «Молодую молочницу», «Венгерскую хижину», «Рауля де-Креки», «Кору и Алонзо», «Калифа багдадского», «Хензи и Тао», «Тень Либаса» и много других. Вообще он ставил тогда по два, а иногда и по три новых балета в год. Деятельность этого необыкновенного хореографа была изумительна. Он, буквально, целые дни вплоть до ночи посвящал своим беспрерывным занятиям. Ежедневно, по окончании классов в училище, он сочинял или пантомимы, или танцы для нового балета; передавал свои идеи композиторам музыки и машинистам, составлял рисунки декорациям, костюмам и даже бутафорным вещам. Он был человек очень просвещенный, начитанный, и художник, вполне преданный своему искусству. Не легко было, подчас, совладать с ним и композиторам музыки для его балетов; тут бывали у них вечные столкновения, споры, и бедному маэстро приходилось по несколько раз переделывать, перекраивать, переиначивать свои произведения. Каждая репетиция нового балета с полным оркестром не обходилась без истории, и Дидло, зачастую, из одной лишней такты готов был разыграть страшную фугу! Кончалось иногда тем, что разобиженный композитор махнет рукой и убежит из театра.

Года через полтора после моего поступления в школу, определен был туда же Николай Дюр (впоследствии известный актер); он был моложе меня двумя годами и я, как опытный уже воспитанник, помогал ему добрыми советами и сделался его искренним приятелем. Дюр с детства готовился быть танцором, и действительно имел большие способности. Вскоре Дидло особенно им занялся и, конечно, жестоко его бил и мучил. Много было потрачено с обеих сторон и трудов, и времени совершенно бесполезно; вместо танцора он сделался прекрасным актером и комическим певцом.

Вообще, определить в детских годах направление таланта, или способностей, почти невозможно. Так, например, Сосницкий – тоже готовился быть танцором и уже занимал роли в балетах; потом, года за два до выпуска из школы, занялся механикой и хотел сделаться машинистом; но князь Шаховской, который тогда был член репертуарной части и учитель декламации, указал ему другое поприще, вытащил его из-за кулис на сцену, и Сосницкий сделался первоклассным актером. С Мартыновым была та же история: мальчиком он учился живописи у декоратора Каноппи, растирал ему краски, и конечно бы стушевался в его мастерской, если бы его также не надоумили попробовать счастья на другом поприще. Иногда случается и наоборот: в ребенке как-будто ясно виден зародыш драматического таланта, а потом из него выйдет косолапый фигурант, или безголосный хорист. В мое время, например, славилась воспитанница Плотникова, которая в детстве была развита не по годам, но с летами талант начал пропадать, и, войдя в совершенный возраст, она сделалась положительною бездарностью и затерялась в толпе хористок.

Еще у нас в то время был воспитанник Кондратий Дембровский (или Кондра, как его выставляли тогда на афишах), который также в детстве обещал сделаться замечательным танцором; но малый рост и некрасивая наружность преобразили его в ничтожного фигуранта.

Однажды мы в длинном фургоне (называемом линией, форма которой и теперь еще не исчезла) возвращались с репетиции. Тогда против Большого театра жил некто камер-юнкер Никита Всеволодович Всеволожский, которого Дембровский учил танцевать. Это было весною, кажется, в 1818 году. Когда поровнялся наш фургон с окном, на котором тогда сидел Всеволожский и еще кто-то с плоским, приплюснутым носом, большими губами и с смуглым лицом мулата – Дембровский высунулся из окна нашего фургона и начал им усердно кланяться. Мулат снял с себя парик, стал им махать над своей головой и кричать что-то Дембровскому. Этот фарс нас всех рассмешила. Я спросил Дембровского: «Кто этот господин?» и он отвечал мне, что это сочинитель Пушкин, который тогда только-что начинал входить в известность, по издании первой своей поэмы: «Руслан и Людмила». Тут же Дембровский прибавил, что, после жестокой горячки, Пушкину выбрили голову и что-де, на днях, он написал на этот случай стихи, которые Дембровский прочел нам наизусть:

Я ускользнул от Эскулапа,

Худой, обритый, но живой!

Его мучительная лапа.

Не тяготеет надо мной!.. и проч.

Вот случай, когда мне в первый раз довелось увидеть нашего поэта. Дембровский сам пописывал кое-какие стишки и был страстный поклонник Пушкина; он, бывало, приносил к нам в школу рукописные его эпиграммы, экспромты и послания. Как-то раз, после веселого обеда у Всеволожского, Пушкин вызвал Дембровского написать на него эпиграмму. Эпиграмму на Пушкина!!! Гигант вызвал карлика на борьбу с собою. Разумеется, бедный фигурант долго отговаривался от этой опасной чести, но наконец рискнул и написал какую-то пошлость. Пушкин не задумался ответит ему и отпустил, в свою очередь, на Дембровского такую эпиграмму, которая его, беднягу, совершенно уничтожила.

Сколько мне помнится, в эпиграмме Дембровского было сказано что-то о некрасивой физиономии Пушкина, и вот что отвечал ему Пушкин:

Когда смотрюсь я в зеркала,

То вижу, кажется, Эзопа,

Но стань Дембровский у стекла…

Остальное неудобно для печати.

Теперь я поведу речь о знаменитом актере, который долго, как солнце, блистал на театральном горизонте, но в это время был уже на закате своего славного поприща. Я хочу сказать об Алексее Семеновиче Яковлеве. Это, действительно, был необыкновенный артист; умный, добрый и честный человек; но, к несчастью, русская широкая его натура была слишком восприимчива и неудержима, и он, с молодых лет, предался грустной слабости, которая так обыкновенна в русском человеке и которая часто заставляет его преждевременно зарывать свой талант в землю! Много много на святой Руси погибло гениальных людей от невоздержанности и разгульной жизни! Ни светлый ум, ни воспитание, ни доброе и благородное сердце, ничто не в состоянии их удержать от пагубного увлечения! К числу таких жертв принадлежит и Яковлев. По словам моего покойного отца, эта несчастная страсть появилась у Яковлева после первой его поездки в Москву (кажется в 1805 или 1806 году); там попал он в общество богатых и разгульных купцов, которые были в упоительном восторге от прежнего своего собрата (Яковлев был из купеческого звания); они задавали чуть не ежедневно в честь своего гостя обеды, пирушки и попойки, и положительно споили своего любимца!

Купеческие симпатии к артистам всегда имеют такие грустные последствия. Не один Яковлев, на моей памяти, сделался жертвою этих ценителей искусства.

Несчастная страсть к вину довела бедного Яковлева впоследствии до белой горячки, и однажды (именно 24 октября 1813 года) в припадке этой болезни, он перерезал бритвой себе горло; но вовремя поданная ему помощь спасла его от явной смерти; рану немедленно зашили и приняты были самые старательные меры для его излечения.

Эта грустная катастрофа, в тот же день, сделалась известна всему Петербургу. Все классы общества были проникнуты горячим участием и соболезнованиями к своему любимому артисту. Старшие воспитанники театрального училища, днем и ночью, поочередно дежурили у него на квартире в продолжении шести недель, и я помню, по рассказам моего отца, что когда, по выздоровлении, Яковлев вышел в первый раз на сцену (декабря 2-го того-же года) в роли Ярба (в трагедии Дидона, соч. Княжнина), то восторг публики дошел до исступления; театральная зала дрожала от рукоплесканий и в продолжении нескольких минут ему невозможно было начать своей роли. Наконец крики и рукоплескания умолкли; все с напряженным нетерпением ждали услышать снова знакомые звуки голоса своего любимца. Он силился произнести первый стих – и не мог. Растроганный до глубины души артист, может быть, в эту торжественную минуту вполне сознавал свою вину. Голос его оборвался, крупные слезы покатились по его щекам и он безмолвно опустил голову. Снова раздались рукоплескания и крики, и наконец, кое-как собравшись с силами, он начал свою роль.

В этот вечер, по словам его современников, он превзошел себя, а восторг публики был беспределен.

Рода два или три после этого происшествия, он, говорят, отстал от своей несчастной слабости и усердно нанялся своим искусством. Но, увы! широкая русская натура снова взяла свое, и закат его блистательного поприща, зачастую был отуманен губительным пороком.

Он умер 3 ноября 1817 года. На его надгробном памятнике написано:

«Завистников – имел; соперников – не знал»!

Эпитафия красива и звучна. Но кто же теперь поверит этой восторженной аттестации? Да, надо признаться, что очень непрочна и мимолетна репутация сценических артистов. Что может быть при жизни заманчивее, приятнее, лестнее славы артиста?.. Тут же, в минуту своего труда, он подучает и награду. Каждая новая, с успехом сыгранная им роль увеличивает его славу; он ходит по цветам, его венчают лаврами; он осыпан ласками восторженной публики; его слух оглушен громом рукоплесканий и криком одобрения, – но все это эфемерная награда! Что же после себя оставляет великий артист?.. Ровно ничего! Художник, живописец, ваятель, архитектор, музыкальный композитор – все они передают на суд потомства свои произведения, по которым оно может оценить их, определить силу их дарований, идей и талантов; но на каких данных потомство может сделать оценку таланта сценического художника? Несколько журнальных статей, несколько мемуаров старинных театралов – и только! Но разве новое поколение уважит эти похвальные отзывы? Нет, оно скажет: «Да, это им казалось в то время, а теперь бы их знаменитый актер был просто смешон. Эти восторженные хвалители были тогда сами молоды, судили пристрастно и ошибочно увлекались». Что же возражать на это? Поверки сделать нельзя. Современные зоилы не примут в соображение того, что если бы этот знаменитый актер жил в теперешнее время, он бы и играл иначе. С изменением общественного вкуса, требования и направления драматической литературы, изменилась бы и метода умного и талантливого артиста. Он также пошел бы за веком.

Не спорю, что журнальные панегирики и восхваления ничего еще не доказывают и бывают иногда очень подозрительны. За границей вообще, а во Франции в особенности, ни один дебютант, а тем более дебютантка, никогда не выступит на сцену, не задобрив прежде одного или многих присяжных театральных рецензентов. Если знаменитый, в свое время, критик Жюль-Жанен, как говорят, не мог похвалиться своей неподкупностью, так мелкие репортеры и подавно.

Чего не настрочит упитанный и упоенный аристарх после вкусного завтрака, или обеда; а за ценный подарок готов, пожалуй, написать хвалебную рекламу, хоть под диктовку своего протеже.

Разумеется, у нас этого ничего быть не может, но смешно и грустно, если, лет через пятьдесят, будущее поколение станет судить о нынешних артистах по нашим современным журналам и газетам.

Я живо помню Яковлева в трех ролях: в Димитрии Донском, в Беверлее и в Мейнау (драма «Ненависть к людям и раскаяние», Коцебу). Особенно последняя производила на меня всегда сильное впечатление. Эта, так-называемая, мещанская драма не требовала классической декламации, и Яковлев был в ней прост и художественно высок; мимика, жесты – все было у него естественно и правдиво; голос его хотя тогда уже утратил прежнюю свою звучность, но все еще сохранил обаятельную способность глубоко проникать в душу.

Знаменитая фраза Мейнау в сцене с его другом Горстом, после рассказа о своей несчастной истории с женой, когда он, утирая слезы (которые, действительно, текли по его лицу), говорит: «добро пожаловать, дорогие гости!.. давно мы с вами не видались!..» производили всегда взрыв рукоплесканий. Тут надо было иметь очень черствое сердце, чтоб не заплакать с ним вместе. Последняя же сцена – прощание с женой (которую тогда играла моя матушка) была верх совершенства. – Беверлей был также из числа его лучших ролей. Эта последняя пьеса напомнила мне анекдот, слышанный мною от моей матушки: однажды в этой драме дебютировал некто Толстяков, неуклюжий, бездарный чудак. В этот вечер отчаянный игрок Беверлей, вместо обычного ужаса, производил ежеминутный хохот, благодаря бездарности своего исполнителя. В сцене, когда Беверлей приходит домой после окончательного проигрыша, и жена говорит ему: «Друг мой! Не играй больше!» взрыв рукоплесканий раздался по всей зале и общий хохот и браво были решительным ответом и выражением желания публики. Толстяков исполнил это требование: не играл больше, хотя и поступил на службу в театр. Он сделался статистом.