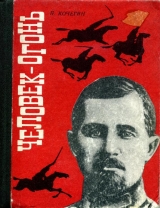

Текст книги "Человек-огонь"

Автор книги: Павел Кочегин

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)

Яростная перестрелка продолжалась дотемна. С диким воем басмачи несколько раз бросались в атаку, но дружный огонь красноармейцев отбрасывал банду назад.

На высоте показался басмач. Томин вскинул пистолет.

– Эй, командир, пусть мала-мала башка больше кажет, тогда бить будет якши, – сказал Нуриев.

Басмач, держась за острые выступы скал, медленно передвигается по уступу. Нуриев, не торопясь, прицелился и выстрелил.

Басмач, истошно крича, полетел вниз, полы халата его раздулись крыльями.

– Якши! – Прищурив глаза, Нуриев улыбнулся. – Давай еще, суй башка, улгэн дам.

Но басмачи больше не появлялись над обрывом скалы.

Наступила ночь. В горах установилась тишина. С утра у красноармейцев не было во рту ни крошки хлеба, от жажды вспухли языки, потрескались губы. Кони лижут холодные камни.

Затаив дыхание, все ждут чего-то. Что предпримет командир, чтобы вырваться из ловушки.

Время словно остановилось.

Вот по цепи шепотом передается приказ «обуть» коней. Бойцы обматывают копыта лошадей кто чем может: портянками, нательными рубашками, полотенцами.

Бесшумно эскадрон сосредоточился в одном месте, словно пальцы в кулак сжались, «Разуты» кони.

И новая команда:

– По коням! В атаку!

Стремительным ударом эскадрон рассекает левое крыло вражеской цепи и вырывается из ловушки.

Беспорядочная стрельба, дикий вой неслись вдогонку красным кавалеристам. Какая добыча вылетела из рук Кури Ортыка!

8

Взошло солнце, а вместе с ним на землю обрушился зной. С каждым шагом все сильнее палит раскаленный диск.

Комбриг приказал надеть коням на головы белые панамы, специально сшитые по его распоряжению. Накрыли белыми платками свои головы и кавалеристы, засунув буденовки под ремни. Немного стало легче и людям, и коням.

Голодные и измученные конники прибыли в небольшой кишлак, словно прилепленный на террасе, над крутым спуском. Кони тяжело дышат, от изнурительного похода, лихих скачек и голодовки бока их глубоко ввалились, обострив ребра.

– Чем кормить людей и коней будем? – обращаясь к Султанову, спросил Томин.

– Пойдем к баю, никуда не денется, накормит, – предложил Худайберды.

К кибитке местного бая командиры шли по такой узкой улице, что местами рядом идти было невозможно. Они продвигались словно по ходам сообщения, стены которых обмазаны глиной.

На стук и неоднократный громкий зов Султанова медленно открылась маленькая калитка, закругленная вверху.

Взглянув на хозяина кибитки, Томин даже отшатнулся, изумленно повел бровями. Перед ним стоял жилистый, сгорбленный старик в рваном, засаленном халате, конец старой чалмы болтается у пояса. Жидкая, козлиная бородка словно никогда не видела гребня.

«Где же я этого типа видел?» – подумал Томин и, вспомнив, чуть не расхохотался. Так это же гоголевский Плюшкин. Видать у всех народов они есть!

Это и был бай Эралиев Санг.

Султанов объяснил причину прихода. Бай преобразился, сразу же зычным голосом показал, что он хозяин дома. Он отдал какие-то приказания батракам и нелюбимым женам, и вскоре лошади хрупали ячмень, а бойцы ели плов с горячими лепешками, пили пахучий чай.

– Сколько за угощение? – вынимая из кармана деньги, спросил у бая Томин после обеда.

– Деньга! Деньга не надо. Гость дорогой, так угощаем, – и бай наотрез отказался от платы за продукты и фураж.

– Тогда вот что, дорогой друг. Раз не берешь деньги, приезжай в воскресенье в Куляб, там говорить будем. Найди Томина.

– Томина? Одами-алов! Его все знают, найду, найду, – с готовностью ответил старый бай.

…Все дни до воскресенья Эралиева мучила мысль, зачем этот командир приказал ему явиться к самому Человеку-огню. А мучиться было отчего, у него ведь родной брат – главарь банды басмачей. «Снесут мне старую голову, снесут. Уж не лучше ли укрыться на время в горах или пойти к брату? А что будет с женами, с детьми? Красные обязательно за его голову рассчитаются с семьей».

Старый бай лишился аппетита и сна.

Еще при свете луны бай Эралиев нагрузил на старого ишака мешок ячменя, облачился в тряпье и подался в Куляб. Ячмень он вез в подарок Томину, может быть, он охладит горячее сердце командира, и тогда его седая голова останется на плечах.

А сердце все ноет и ноет, а в голове все одна и та же мысль: может, повернуть обратно, в горы, или к брату?

Порой, помимо своей воли, он останавливался. А когда выходил из задумчивости, удивлялся тому, что ишак стоит. Трогал его палочкой, и ишак снова покорно шагал, понурив голову.

Первый же красноармеец, у которого бай спросил, как найти Томина, показывая рукой в сторону конюшни, ответил:

– Вон Томин. Тот, что справа.

– О, Томин! – вырвался из груди бая не то стон, не то восторг.

И, как бы оберегая глаза от огня, он прикрыл их руками, бормоча про себя какую-то молитву. А тем временем Томин узнал бая, подошел к нему и, потрясая в обеих руках костлявую руку старика, приветливо произнес:

– Ассалом алейкум, бабай!

– Ассалом алейкум, Одами-алов, – преодолевая волнение, ответил бай.

Расспросив, как он доехал, Томин, положив на плечо бая руку, повел его к постройкам.

Вошли в конюшню. В два ряда стоят кони один лучше другого.

– Санг Эралиевич! Ты помог красным бойцам в трудное для них время и не взял денег. За это красные кавалеристы дарят тебе коня. Выбирай любого.

Старик заупрямился и наотрез отказался от такого дорогого подарка, хотя и смотрел на скакунов жадными глазами.

Видя, что упрямого старика не переубедить, Томин пошел на хитрость.

– Ты, бабай, знаешь толк в конях. Какого бы ты выбрал для командира?

Бай долго и внимательно осматривал каждую лошадь: хлопал по крупу, гладил грудь, заглядывал в зубы, щупал копыта. После осмотра он немного постоял, подумал и быстро направился к конюшням, где стояли скакуны комбрига.

Сердце Томина ёкнуло: ему были дороги оба скакуна. Не раз они выносили его из самых отчаянных положений. Огневого, с белыми кольцами на ногах и белой звездой на лбу, он назвал Васькой, в память о своем первом коне. Второму, вороному скакуну, Томин дал кличку Киргиз – в память о друге по гражданской войне.

«Которого выберет?!»

Бай еще раз посмотрел на скакунов и молча показал рукой на Киргиза.

Томин отвязал жеребца, вывел из конюшни. Подавая повод баю, решительно проговорил:

– Бери! Это мой любимец, – и так ожег взглядом сердце старика, что тот не посмел больше упрямиться.

…Солнце коснулось вершины горы и стало погружаться в нее. По узенькой тропинке к кишлаку, что прилип на террасе у крутого склона, цепочкой подходили трое: впереди ишачок с мешком ячменя на спине, за ним вышагивал старый бай, распрямив плечи и гордо подняв голову, ведя под уздцы подарок комбрига.

*

Весть о том, что Томин подарил баю Эралиеву своего любимого скакуна, быстро облетела кишлаки и ушла в горы.

Главарь шайки решил рассчитаться с братом за измену корану по-своему: отрезать голову и послать ее Ибрагиму-беку, доказать этим свою преданность. А получилось иначе: басмачи связали своего главаря и доставили в штаб бригады, искупив этим вину перед народом.

9

Яхсу течет вдоль горного хребта. Вода в ней ледяная. Отсюда и название свое получила река: Ях – лед, су – вода. На ее безымянном притоке, буйном в половодье и почти сухом в знойные месяцы лета, раскинулся кишлак Дагана.

По-над берегом притока выстроились в ряд могучие, древние чинары. Их ветви переплелись, и огромные пятипалые листья образовали шатер.

Под шатром словно раскинут цветной ковер из халатов дехкан, женских шалей, гимнастерок.

Одни сидят, согнув ноги калачиком, вторые – растянулись на земле, третьи – примостились на камнях. Раздается смех, оживленные голоса, аплодисменты. Из-за занавеса выходит конферансье Антип Баранов.

– Дорогие товарищи! – раскланивается он. – Сейчас будет исполнена боевая песня басмаческих последышей «Гулимджан», записанная военкомом банно-прачечного отряда Меднолобовым, когда он задавал им баню.

Гармонист провел по клавишам однорядки, растянул меха. А потом, мотнув головой, резко сжал меха, и грянула удалая музыка. Под аккомпанемент русской тальянки на родном языке запел Чары Кабиров:

Знаменитые вояки —

Басмачей свирепых рать…

Его поддержал Антип Баранов:

Ведь из нас сумеет всякий

С безоружным совладать.

Люди восторгались: такого слаженного исполнения песни на разных языках им еще не приходилось слышать.

Артисты, под всеобщее одобрение слушателей, продолжали:

Вот поднявшись на пригорок,

Едут красные вдвоем, —

пропел таджик.

И опять двуязычный дуэт:

Если нас тут будет сорок,

То, пожалуй, мы рискнем…

Голоса певцов тонут в дружном рукоплескании, громком смехе.

На «сцену» стремительно, как птица, легко и грациозно выпорхнула танцовщица с бубном в руках. Длинные, черные косы лежат на груди, яркое цветастое платье облегает ее талию. За ней степенно вышли два парня с рубобами в руках.

Полилась нежная таджикская мелодия, а танцовщица, подняв над головой бубен, словно лебедь, поплыла по поляне. Все узнали в ней сестру госпиталя Хадычу Авезову.

Танец кончился. Хадыча передала бубен юношам.

К ней легким шагом подошел Чары Кабиров и весело запел на родном языке. Вторую часть куплета Хадыча продолжила по-русски:

Бидняк гол, как сокол,

Поет да веселится.

И снова запел Чары, озорно улыбнувшись; подхватывает Хадыча:

Бирегись, богачи,

Бидный да гуляет.

Раздался гром аплодисментов и крики: «Еще, повторите, браво, молодцы!»

Все время пока шел концерт, поодаль на пригорке сидел Абдул Юсупов, дехканин лет пятидесяти с черной окладистой бородой и голубыми глазами. Он внимательно слушал, часто поворачивал голову в сторону, и тогда довольная улыбка пробегала по его лицу.

Там он видел военный городок, творение рук своих. Клуб, казарма для красноармейцев и навесы для коней выделялись на фоне дехканских кибиток своей добротностью, большими окнами и новизной.

В первые же дни по прибытии полка в кишлак приехал комбриг Томин. Он распорядился построить военный городок. Оставаясь в гарнизоне, Томин ночевал у Абдула Юсупова, и при свете каганца, похрустывая гандумбурьеном – поджаренными зернами гороха, пшеницы и кунджита, они мирно беседовали до полуночи.

По случаю окончания строительства комбриг распорядился провести торжество, прислал из Куляба рис, корову: приехали самодеятельные артисты.

На поле Абдулы Юсупова растет отменный ячмень, а земляки оказали ему большое доверие, избрав председателем кишлачного Совета. Как же не быть довольным жизнью старому дехканину?

– Война войной, а жизнь идет, – проговорил Томин, подъезжая к «театру» под кронами чинар.

– Жизнь, сынок, всегда сильнее смерти, – отозвался Султанов.

Всадников увидел командир эскадрона.

– Встать? Смир-р-р-нно! – громко скомандовал он.

– Вольно. Продолжайте представление, – распорядился Томин, слезая с коня.

Когда концерт закончился, на поляну вышли Томин, Султанов и председатель кишлачного Совета Юсупов.

– Дехкане, братья! Сегодня мы получили ответ Ибрагим-бека на обращение трудящихся-дехкан и рабочих о прекращении борьбы, – обратился Томин.

– Ибрагим-угры [14]14

Угры – вор.

[Закрыть], а не бек, – послышалось из толпы. – Вор он, разбойник!

Томин вытянул руку. Шум утих.

– Так вот послушаем, что ответил на мирное предложение народа Ибрагим-бек, или как теперь его все называют Ибрагим-вор. Прочитайте, отец.

Худайберды начал читать:

«Содержание вашего письма мы хорошо поняли. И мы заявляем вам, что наши стремления прежде всего забрать в свои руки тридцать две бухарские области, а затем все остальные государства».

– Вот, бес, чего захотел! Подавится! – перебили дехкане Султанова.

А Султанов продолжал:

«Имейте в виду, что мы отреклись от всего, мы не будем тужить об участи своих жен и родных и будем продолжать борьбу. Нам нужен бог и его пророки и больше ничего».

– Шайтан! – не сдержавшись, громко выкрикнул кто-то. – Шайтан его бог!

«Мы кормимся за ваш счет своей силой, заключающейся в клинке и винтовке. Население нам не нужно, оно для нас безразлично… Прибыл Тамир-бек из Афганистана с хорошими вестями от эмира. Теперь свет на нашей стороне…»

Когда Султанов кончил читать, минуту стояла тишина. Потом прокатился гул негодования, и, наконец, чувства, охватившие всех, прорвались.

– Оружие! Дайте нам оружие! Своими руками уничтожим шакала!

– Живым или мертвым, а Ибрагим-угры будет в наших руках! – возмущенно кричали дехкане.

Тут же образовалась длинная цепь из желающих вступить в добровольческий отряд. Их записывал Абдул Юсупов. Его и избрали командиром нового отряда.

– Пока вооружайтесь сами, чем можете. Скоро пришлю вам винтовки и шашки, – пообещал Томин. – Уничтожайте врага, но не убивайте безвинных, обманутых. Они прозреют и придут к вам.

10

В кишлачном Совете, который помещался в глинобитном, добротном доме сбежавшего бая, на полосатом паласе сидят Томин, Султанов, Юсупов. Они, не спета, пьют чай и тихо беседуют.

Николай Дмитриевич отщипнул кусочек лепешки и вместе с урюком положил в рот, отхлебнул из глубокой пиалы глоток крепкого чая.

– А что, сирот в кишлаке много?

– Сирот? Не знаем сирот, – непонимающе посмотрел Абдул Юсупов на Томин а.

Султанов пояснил Юсупову, кто такие сироты. У того потемнело лицо, шрам на щеке сделался темно-багровым.

– Много, очень много сирот, – покачивая головой, заговорил Абдул. – Бедняжки! Жалко детей, а помочь чем? Все ограблены шакалами.

– Дети не должны с голоду умирать. За них же воюем. В России детские дома для беспризорников открыты.

– У нас их еще нет, – с сожалением заметил Султанов. – А дело ты говоришь, сын. В Куляб надо сирот собрать. Там и помещение найдется.

– Бригада поможет питанием, материал кое-какой найдется. Городской совет, я так думаю, нас поддержит.

В комнату вошел Чары Кабиров.

– Шакала приволокли. Крупный! – расплывшись в улыбке, радостно сообщил Чары. – Прикажите, командир, ввести.

– Давай, давай, посмотрим на твою добычу.

Ввели Кури Ортыка со связанными назад руками. Он окинул всех презрительным взглядом единственного глаза.

Томин начал допрос.

– Развяжите мне руки, тогда буду говорить, – повелительным тоном проговорил Кури Ортык.

– Силен мошенник. Требует, как будто не он у нас в плену, а мы его пленники. Ну, да уважьте бандита.

Кури Ортыку развязали руки. Он потер онемевшие запястья, переступил с ноги на ногу.

– Прежде всего, я не бандит и борюсь не из-за какого-либо имущества, а за нашу веру. Я иду по стопам пророка. – Знайте, неверные, что мы отреклись от жен и детей, нам нужен только аллах. Мы такие люди, где мы находимся, там все наше. И если есть в этом районе жители, то их дома и хлеба и все, что у них есть, принадлежит нам. Такова воля аллаха.

– Хватит. Это мы слышали от Ибрагима-вора, а ты повторяешь, как попугай. Скажи, давно грабишь и убиваешь людей?

– Ибрагим-бек наш вождь. Если бы его ум мне, не ушел бы ты от меня и не попал бы я в твои лапы, красный беркут. Занимаюсь басмачеством давно, и если я грабил и буду грабить, то солидно, а на мелочи размениваться не нахожу нужным.

– Командир! Зачем с ним говоришь? Его надо убивать, – не стерпел Чары Кабиров, хватаясь за эфес клинка.

– Это, Чары, сделает советское правосудие. Уведите бандита.

Встреча с главарем банды воскресила в памяти недавно виденную картину, оставленную после себя этим детоубийцей. Холодная дрожь пробежала по телу. Чтобы успокоиться, Томин спросил Юсупова, как он думает организовать работу на ремонте плотины.

Беседа затянулась. Султанов предложил:

– Пора, друзья, отдыхать.

– Да, пожалуй, надо вздремнуть, – согласился Томин. Юсупов ушел домой. Томин проверил караулы, развязал скатку, разбросил шинель, положил под голову кулак и сразу же мертвецки уснул.

*

Эскадрон возвращался в Куляб на закате солнца. Многие жители города видели, как впереди загорелых бойцов сидели на конях маленькие оборванцы. Пока не откроется детский дом, кавалерийская бригада заменит беспризорникам родную семью.

11

В тени плакучей ивы, сидя на коне, Николай Дмитриевич читает донесение командира полка. Худайберды умывается студеной водой из журчащего арыка. Антип, высоко задрав голову, пьет из походной фляжки. Чары Кабиров, присев на корточки, чистит клинок.

Вдруг послышался глухой удар. Худайберды повернул голову. Комбриг с искаженным от боли лицом, схватившись левой рукой за спину, еле держится в седле. Рядом валяется здоровенный кол. Бандит словно сквозь землю провалился.

Комбриг слег в постель. В госпитале за ним с любовью ухаживала медицинская сестра Хадыча Авезова. Назначения врача она выполняла точно, аккуратно, с каким-то внутренним удовлетворением и гордостью.

А как же! Врач Сегал передает ей тайны своего искусства, а когда разобьют Ибрагим-бека, она поедет учиться на врача в большой город.

Бесшумно в комнату входит Худайберды.

Отложив на маленький столик разговорник таджикского языка и записную книжку, Николай Дмитриевич приглашает своего друга сесть рядом, на табуретку.

– Хорошим делом, сын, занимаешься, – одобрительно проговорил Султанов, рассматривая учебник. – Не знаешь чужого языка – среди людей, а как в дремучем лесу. Вот расскажу тебе, сын, случай со мной был такой.

Николай Дмитриевич любил слушать этого чудесного старика, много видевшего и много знавшего.

– В начале этого года шел я с заданием из Куляба в Каган. В Арале меня схватили, доставили губернатору. Слышу губернатор разговаривает со своими слугами на персидском языке. Когда ввели к нему, я поклонился и произнес приветствие по-персидски. Представился ограбленным купцом, попросил помочь забрать у кызыл аскеров [15]15

Кызыл аскеры – красные воины.

[Закрыть]тот товар, что вез из Бухары.

– А много ли у тебя товару? – спросил жадный губернатор, сразу проникшись ко мне доверием, потому что я чисто говорил на его родном языке.

– Много. Две лавки закопал в землю, да вот опасно перевозить, и своих боюсь, и красных. Нет ли здесь такого, который бы распоряжался всеми и которому бы подчинялись все отряды «спасителей»?

– Я самый главный, – похвалился губернатор. – Мой приказ – закон для всех. Хочешь иметь дело лично со мной?

– О, да, я буду очень счастлив. Я могу перевезти сюда все мое богатство, но мне нужен какой-нибудь документ, а то могут подумать, что я от русских.

– Документ дадим сегодня же и не теряйте времени, отправляйтесь.

В ту же ночь с документами от самого губернатора отряд басмачей проводил меня до Алимтая. С этим документом я и прибыл до красных, а потом привел полк Щербакова в Аксу.

Томин долго молчал, о чем-то думал. Потом сказал:

– Отец! Второй эскадрон находится в тяжелом положении, у него нет ни продуктов, ни воды. Кого пошлем на выручку?

– Зачем так говоришь? Поеду я, мне тут каждая тропа знакома, а ущелье Терган знаю, как свои пять пальцев.

Томину не хотелось пускать в столь опасное дело этого старца, но Султанов настоял на своем.

12

Султанов ушел, а Николай Дмитриевич стал восстанавливать в памяти все, что рассказывал о себе Худайберды, этот высокий длиннобородый седой боец и командир.

Худайберды Султанов родился в 1843 году в кишлаке Челтуш, близ города Чарджоу. В детстве пастух, батрак, погонщик в караванах купцов. Уже взрослым встретился с русским парнем, бежавшим из Москвы, которого все звали Петькой. От него научился русскому языку, от него же и приобщился к чтению запрещенных политических книг. Потом Петька куда-то исчез, но Худайберды и его товарищи продолжали подолгу засиживаться при тусклом свете каганца над запрещенными книгами.

Однажды в Бухаре Худайберды встретил колонну каторжан, закованных в кандалы. Среди них Султанов узнал своего друга Петьку. Он был бледен, как свеча, и еле держался на ногах. Взгляды их встретились, Петька, слабо улыбнувшись, хотел что-то сказать, но покачнувшись, упал. На него набросились конвоиры, начали избивать.

– Брось издеваться над бессильным, – возмутился Султанов.

Но не успел он сделать и шага, как конвоир ударил арестованного винтовкой по голове, тот скорчился в предсмертных судорогах. Султанов выхватил у конвоира винтовку и размозжил ему прикладом голову. Каторжанил десять лет. Бежал в Афганистан, оттуда – в Иран, из Ирана – в Азербайджан, потом поселился в Тбилиси. Там и вступил в партию большевиков. Активный участник первой русской революции. Попал в список «заговорщиков», убежал из-под носа полиции. Поселился в Кишиневе, а затем перебрался в Оренбург.

Только после Февральской революции приехал на родину седым стариком. В Чарджоу склонил бойцов перейти на сторону большевиков, а после Октябрьской революции организовал добровольческий отряд.

На семьдесят пятом году женился. Над стариком смеялись, говорили, что он женился для другого, – жена была моложе его в два раза. Но они жили счастливо и вскоре родились сын и дочь.

А однажды вернувшись домой, Султанов увидел мертвую подругу на окровавленном паласе, а рядом тихо плачущих детей.

– Дети! – вскрикнул Худайберды. Но тут руки и ноги его онемели. Опустившись у изголовья жены, он поразился ее седым волосам и, погладив их, прошептал: – Что ж они сделали с нашей мамой?

Дрожащими губами он коснулся волос жены, на которых запеклась кровь.

– Смотрите, дети, как достается нам наше счастье, – шептал старик. – Вырастете, не забывайте об этом.

Прибежав в милицию, Султанов потребовал главаря банды, который убил его жену. Дежурный открыл камеру, вывел арестованного. Старик выхватил клинок.

– Видишь этих крошек? – строго спросил Султанов, показывая на своих детей. – Ты оставил их без матери. Я обещал тебя не убивать, когда брал в плен, но я не знал тогда, что ты осиротил детей. – Дайте ему клинок, пусть умрет честно.

Курбаши задрожал от испуга, но вызов принял. Бой длился пять минут.

Бандит упал разрубленный надвое.

13

Второй эскадрон оказался в очень трудном положении. Но и басмачам, пытавшимся уничтожить конников, было нелегко.

Противники заняли горы, разделенные ущельем. По ущелью коричневой лентой вьется дорога, которая хорошо наблюдается и простреливается с обеих гор. Каждый, кто пытался выйти на дорогу, немедленно снимался меткой пулей стрелка.

Вот и держат враги друг друга за горло в течение нескольких суток. У тех и у других кончилась вода, продовольствие, на исходе боеприпасы.

Небольшой отряд Султанова на вторые сутки пути вышел на нейтральную зону. Отряд был замечен одновременно и басмачами и кавалеристами.

– Э-эй! Худайберды-ака! Мы тоже голодные и хотим воды. Мы сдаемся, не стреляйте в нас. Давайте будем говорить мирно.

Это кричал главарь банды, который хорошо знал Султанова и его карающий клинок. Однажды этот басмач встретился с Султановым в бою, и спасли его только резвые ноги коня.

Султанов приказал отряду уйти в укрытие, а сам ответил:

– На чужой каравай рот не разевай. Знаю я вас. Подождите минутку, для мирных переговоров я сейчас вернусь.

Продукты и вода на глазах басмачей уходили к противнику.

– Стреляйте! По коням стреляйте! – закричал главарь банды.

Однако басмачи решили по-своему. Двенадцать человек бросились бежать к красноармейцам. Защелкали винтовочные выстрелы.

Только четырем удалось добежать до красных.

Курбаши повел своих головорезов в атаку. Это было безумие обреченных. Кавалеристы отбили атаку и сами с трех сторон ударили по врагу.

Еще одна банда перестала существовать.

14

Как только стало немного полегче, Томин, несмотря на протесты доктора, перебрался в свою кибитку, и она превратилась в своеобразный штаб. Строго по расписанию он изучал политэкономию, астрономию, таджикский язык, русскую и иностранную литературу.

Хадыча качала головой и укоризненно говорила:

– Ай, командир! Плохо слушаешь старших. Скажу доктору, в госпиталь положит.

Николай Дмитриевич бросал книжку, ложился в постель и притворно-просящим голосом говорил:

– Прости уж меня, дорогая, добрая Хадыча. Сроду больше не буду нарушать приказа. Накажи, только не жалуйся доктору.

– Смотри, командир, последний раз прощаю. Спите спокойно, Анну Ивановну вам увидеть во сне, – желала на прощание Хадыча.

В эти дни Николай Дмитриевич привел из детского дома приемную дочь, пятилетнюю Лолу. Когда он увидел ее в первый раз, сердце сжалось в тоске и боли. Она была вся в коростах, бледненькая, запавшие темные глаза. Восковая кожа обтягивала ее худенькое тельце.

– Возьму-ка я ее себе, Аннушка будет рада, – решил Томин и, приласкав девочку, посадил ее впереди себя в седло.

Томину вспомнилась Нина, которую он не сумел довезти до дома в 1922 году. Вспомнилась Валя. Когда в Зауралье миновали страшные месяцы голода, мать забрала Валю к себе. И опять они остались без детей.

В дороге, прижавшись к груди ласкового дяди, Лола уснула. Томин бережно занес ее в свою кибитку и уложил в постель.

Потом опять начались горячие дни и ребенка пришлось отдать в детский дом.

И вот они снова под одной кровлей. Николай Дмитриевич читает стихи, а Лола забавно повторяет за ним:

Петушок, петушок,

Золотой гребешок,

Что ты рано встаешь,

Лоле спать не даешь?

Сейчас в кибитке Николай Дмитриевич один. Он лежит в постели, читает, что-то записывает в блокнот. Вдруг тишину, словно колокольчик, разорвал детский голос.

– Папа! Максим идет, молоко несет! – Это кричит черноглазая пухлощекая Лола.

В кибитку входит мальчик лет семи. Он ставит на стол кувшин с козьим молоком, подходит к Томину.

Николай Дмитриевич вместо пяти копеек дает ему двадцать, гладит по голове, приговаривая:

– Хороший мальчик, хороший.

Так повторяется каждый день. И имя Максим дал ему Томин, да так оно потом и в паспорт перешло: Назаров Максим.

Лола обедает и ложится спать. Николай Дмитриевич вновь углубляется в чтение.

Наступила ночь на двенадцатое августа. На дворе темень, хоть глаз выколи. Завывает злой ветер «афганец», заглушая своим диким посвистом журчание реки.

– Спи, мой тюльпанчик, спи, завтра к маме поедешь, – заботливо укрывая легким покрывалом Лолу, говорит Николай Дмитриевич.

– Оча! [16]16

Оча (таджик.) – мама.

[Закрыть] – сквозь сон произносит Лола и крепко засыпает.

Склонившись над столом, Николай Дмитриевич пишет при свете лампы письмо жене. Время от времени отрывается от бумаги, тихо напевает:

Ветер воет, гром грохочет,

Волны плещут к небесам,

Сокол борется с погодой,

Крылья мочит по волнам.

Написав письмо, Томин вышел на улицу: надо проверить посты да заодно занести письмо дневальному, завтра Новик увезет.

Злой «афганец» хлещет камешками в лицо… На черном небе ярко мерцают звезды. Здесь, в горах, они кажутся крупнее, ярче и ближе: поднимись на вершину и снимай их, как яблоки с деревьев, клади в карман.

– Ну как дела, орлы? По дому не соскучились? – спросил Томин у дневального и дежурного по штабу.

– Немножко. Ведь и вы, наверное, скучали сначала.

– Было и у меня. Попрошу вас, не забудьте завтра с Новиком это письмо отправить.

– Мне бы тоже надо написать письмо жене, да не знаю – кого попросить, – проговорил дневальный.

– Ну что же, напишу. Жену-то как звать?

– Устя.

– Устинья, наверное?

– Может, и так по городскому. Пишите, как лучше.

Примостившись на кирпичах, заменявших стул, Николай Дмитриевич начал писать под диктовку огрызком карандаша.

– Устенька, обо мне не беспокойся, я жив и здоров, скоро уже должен приехать домой, к тебе, дорогая, и тогда заживем на славу. Немного осталось жить в разлуке, к новому году наверное вернусь.

– Что еще писать?

– Напишите, всех детей целую и всем низко кланяюсь, и чтобы Устенька берегла себя, не поднимала тяжестей.

Запечатав конверт и написав адрес, Томин сделал пометку в записной книжке:

«Школы ликбеза организовать немедленно в каждом полку и кишлаках».

15

В Самарканде Анна Ивановна жила в культурной музыкальной семье. Вечерами в доме устраивались настоящие концерты. На различных инструментах играли все члены семьи. Окруженная заботой Анна Ивановна все равно сильно тосковала.

Муж писал часто и в каждом письме сообщал радостные вести, но это не успокаивало. Дни и ночи она проводила в тревоге за него. Каждый день ждала провожатых, а получала письма, в которых Николай Дмитриевич советовал ей вернуться в Куртамыш.

Взбунтовалась Анна Ивановна.

Война давным-давно кончилась, а они должны жить в разлуке! Хорошее дело! Почти десять лет ждала она мужа, волновалась за его жизнь. Минутой пролетели несколько месяцев совместной жизни в Москве, снова разлука. Ну пусть там опасно, пусть нет удобств, зато они будут вместе, а вместе с милым и в шалаше рай.

И Анна Ивановна решилась.

Распростившись с гостеприимными хозяевами, она выехала в Куляб.

До города Карши ехала на поезде, от Карши до Душанбе в повозке. Осталось проехать сто пятьдесят верст верхом – и она у заветной цели.

Небольшой отряд красноармейцев вытянулся цепочкой. Каменистая тропа то спускается на дно ущелья, и тогда становится сумеречно, прохладно, то выползает на головокружительную высоту, петлей огибая отвесную скалу. Горный ветер обжигает лицо. Снежные зубчатые вершины как будто придвигаются.

И скалы, напоминающие своим очертанием то башни древних замков, то столбы, то купола церквей, и настороженная тишина, и парящие высоко в небе горные орлы – все это кажется сказочным, таинственным.

Анна Ивановна едет в середине цепочки, изредка оглядывается на молодую спутницу, жену медицинского фельдшера. Вера, ухватившись руками за луку седла, вздрагивает, зажмуривается при каждом шорохе скатившегося камушка, ожидая за ним горного обвала.

Анне Ивановне тоже страшно, но все же она старается держаться бодро и время от времени успокаивает Веру.

На полпути отряд красноармейцев и десять человек гражданских попали в засаду. Маленькую казарму внутри саманной ограды обложили басмачи.

Двое суток оборонялся гарнизон, двое суток развевался красный флаг на вышке казармы.

Перевязывая раны бойцам и ухаживая за ними, Анна Ивановна не сомкнула глаз. Вера, перепугавшаяся в первые минуты боя, мало-помалу преодолела страх, стала помогать Анне Ивановне.

На третьи сутки подошел отряд Новика, разогнал басмачей.

Узнав, что в гарнизоне находится жена комбрига, Новик представился и вручил ей письмо.

Муж писал, что здоров, настроение хорошее, просил выслать клюквенного экстракта, так как без него пошаливает желудок. Чтобы уберечься от малярии, советовал побольше есть фруктов и винограда, денег хватит, а часть, его зарплаты просил выслать Виктору Русяеву. (Виктор Русяев продолжал учиться, и Томин помогал ему ежемесячно.)

«Аннушка, – писал Николай Дмитриевич, – дай денег Новику, он купит мне топорик, пилку, стружок. Высылаю часы, их товарищ искупал в реке, отдай в ремонт и продай. Потом купим себе лучшие. Сегодня хотел варить варенье, да беда, забыл, что сначала варят, ягоды или сахар. Пришли рецепт, как варить варенье. О нашей природе, если она тебя интересует, спроси Новика, он все расскажет. Если бригада останется здесь на зиму, то подумаю, как тебя вытащить в Куляб. Подумай, может быть вернешься в Куртамыш? Целую тебя, твой Н. Т. 00-30. 12.7—24».

– Вот еще новое дело! – воскликнула Анна Ивановна. – Теперь уж возврата нет, – и она быстро начала собираться в дорогу.

![Книга Краткий философский словарь [Издание второе, переработанное и дополненное] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-kratkiy-filosofskiy-slovar-izdanie-vtoroe-pererabotannoe-i-dopolnennoe-266996.jpg)