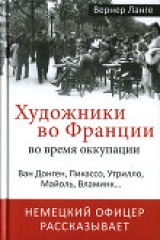

Текст книги "Художники во Франции во время оккупации. Ван Донген, Пикассо, Утрилло, Майоль, Вламинк..."

Автор книги: Пауль Вернер Ланге

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)

Париж

Вернер Ланге в своем кабинете Propagandastaffel (Частная коллекция).

В Париже Propagandastaffel, иначе говоря, Служба пропаганды, занимала современное здание, дом № 52 на Елисейских Полях. Я был приписан к отделу культуры, моим непосредственным шефом был лейтенант Люхт, тесно сотрудничавший с Йозефом Геббельсом, министром пропаганды Рейха. Некоторые его называли даже другом доктора Геббельса. Наш отдел охватывал в основном три направления культуры: театр, музыку и живопись со скульптурой. Мне поручили живопись и скульптуру. Надо было заниматься главным образом «живым искусством»: самими художниками и скульпторами, выставками, галереями, салонами, большими и малыми событиями в мире искусства. Инструкции были очень ясными: шпионить за всеми и совать нос повсюду.

К этому времени я уже очень хорошо знал культурную политику режима «наци»: она состояла из удушения любого нового веяния и навязывания художникам линии партии. Борьба с «дегенеративным искусством» значительно иссушила землю. Все, что не соответствовало партийной идеологии, объявили «дегенеративным» и приговорили к смерти. Барлах, Пехштейн, Кокошка попали в черный список. Они не имели больше права работать, принимать участие в выставках, их творения были изъяты из музеев. Закрыли Баухаус (Высшую школу строительства и художественного конструирования), колыбель модерна. Художники, которые там преподавали (Клее, Кандинский, Гропиус и многие другие), покинули Германию. Иностранные художники тоже не избежали преследований. Картины Матисса, Леже, Пикассо были сняты со стен музеев и исчезли в никуда.

Все это я знал и не оправдывал, но статус военного требовал от меня действий, противоречащих и моим чувствам, и личному мнению об истинной ценности искусства. Я был обязан подчиняться приказам Propagandastaffel Надо было, следовательно, постоянно доказывать самому себе, что я человек, приспосабливаться к ситуации так, чтобы не в чем было себя обвинить. Могу без ложной скромности сказать: я преуспел в том, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, ибо в мой адрес не было высказано никаких упреков моими французскими друзьями ни во время войны, ни после ее завершения. К тому же после войны я смог вернуться во Францию, найти моих верных друзей и даже обосноваться там.

Париж времен Оккупации не был тем Парижем, который я так любил до войны.

Трудности, связанные с войной и ограничениями немецкой оккупации, делали тягостной повседневную жизнь: продуктовые карточки, затемнение, улицы без городского освещения. Тем не менее парижане, которые покинули столицу, вновь возвращались, и Париж, как всегда, бурлил, был полон жизни и развлечений.

Франция оказалась разделена надвое, ее правительство во главе с генералом Петеном находилось в Виши, в свободной зоне. Но Париж, несмотря на оккупацию, оставался истинной столицей Франции, где все хотели жить – и я первый. Быстро водворился черный рынок, и те, у кого были деньги, не нуждались ни в чем.

Рестораны обслуживали без карточек, хотя не имели на это права. Велосипеды заменили такси, и девушки улыбались, проезжая по Елисейским полям с развевающимися на ветру волосами. Потом наступило время «педальных такси»: мужчины с мускулистыми икрами передвигались по улицам аллюром, волоча прицеп, способный перевозить двух пассажиров. Многие смеялись над таким «такси», однако все пользовались этим недорогим видом транспорта.

Больше, чем когда-либо, женщины хотели быть модными. Чулки на черном рынке стоили запредельно, и женщины красили ноги красителем на основе чая, рисовали даже модную черную стрелку сзади на ноге. Но вершиной изобретательности стала обувь. Поскольку кожа исчезла из свободной продажи, делались башмаки из ткани на деревянной подошве. Можете мне поверить: в магазинах можно было увидеть обувь очень элегантную, готовую удовлетворить самых капризных покупательниц. Единственным ее недостатком был шум, который она производила при каждом шаге. Женщины всем сердцем отвергали такую горькую участь, но вся Франция распевала припев Мориса Шевалье: «Деревянные подметки, клик-клак».

Зато повсюду продавались довоенные духи. Особенно высоко их оценили немецкие солдаты, которые покупали духи для своих жен и невест, часто француженок. «Шанель № 5» уже стали самыми известными духами. Что до высокой моды, она тоже испытывала бум. Салоны, одни роскошнее других, конкурировали между собой: Магги Руфф[9]9

Магги Руфф (настоящее имя Маргарит Безансон де Вагнер) – французская художница-модельер.

[Закрыть] царила на Елисейских Полях, а Скиапарелли[10]10

Эльза Скиапарелли – итальянка, парижский модельер и дизайнер, изобретательница Rose shocking.

[Закрыть] – на Вандомской площади; Люсьен Лелонг, Марсель Роша, Жермен Лекомт[11]11

Жермен Лекомт – французский модельер.

[Закрыть] выходили беспрестанно в новых нарядах: то из тафты, то из кружева. Я не знаю, как, но, несмотря на войну, великим французским кутюрье всегда удавалось достать необходимый материал; модистки также творили истинные чудеса, создавая горы лент и цветов.

Салон Альбуи на улице Колизе особенно задавал тон парижской экстравагантности.

Театры тоже функционировали. В «Комеди Франсез» «Атласный башмачок» Поля Клоделя собирал полный зал. На бульварах многочисленная публика спешила аплодировать Эдвиж Фейер. Театр «Мадлен» представлял с аншлагом комедию Саша Гитри «Не слушайте, дамы», где он блистал в главной роли. Несмотря на свой возраст, Сесиль Сорель превосходно исполняла роль Марии Антуанетты в пьесе Марсель Маретт «Мадам Капет» при полном зале в театре «Монпарнас». Что касается Алисы Косеа[12]12

Алиса Косеа – румынская актриса и певица, режиссер и директор театра «Амбассадор». Ее карьера была прервана арестом после освобождения Франции от оккупации.

[Закрыть], она очаровывала публику в театре «Амбассадор» в «Великолепном рогоносце» Кроммелинка. В 1941 году, кстати, она приняла на себя руководство этим театром.

Возвращение Сесиль Сорель в Париж. Снимок сделан перед отелем Бристоль на ул. Фобур Сент-Оноре (Частная коллекция).

Кинотеатры тоже собирали полные залы. Молодой красавец Жан Маре мгновенно стал большой звездой благодаря «Вечному возвращению» Жана Кокто. Конечно, в отличие от театров, которые оставались французскими, кинотеатры подверглись влиянию оккупационной власти и были вынуждены демонстрировать много немецкой кинопродукции. Часто посредственные, немецкие фильмы служили в основном пропаганде и бойкотировались французской публикой, во всяком случае парижанами. Даже наиболее известный немецкий фильм того времени «Еврей Зюсс» совершенно не привлек зрителей.

Как и в тридцатые годы, большие мюзик-холлы показывали свои ревю, полные перьев, стразов, мишуры, которые так нравились простому народу. Казино Парижа, кабаре «Фоли Бержер» и «Бал Табарин» собирали полные залы каждый вечер.

Иветт Жильбер, Морис Шевалье, Клео де Мерод[13]13

Клео де Мерод (полное имя Клеопатра Диана де Мерод) – танцовщица и икона стиля. В противоположность тому, что утверждает автор, она удалилась в Эндр во время Оккупации. В 1950 году выиграла процесс против Симоны де Бовуар, которая сравнивала ее с кокоткой во «Втором поле».

[Закрыть] были популярны, как никогда. Мистингетт, исчезнувшая из поля зрения на какое-то время, вновь появилась после перемирия, пела каждый вечер своим хриплым голосом и демонстрировала красивые ноги в прославленном танце апашей.

«Лидо», подвальный зал отеля «Кларидж» на Елисейский Полях, тоже не пустовал.

Первоклассные рестораны накрывали столы превосходными блюдами – и без всяких карточек! Французы и немцы встречались каждый вечер в «Максиме», который называли «коллаборационистским рестораном», в противоположность «Дуайену» и «Прюнье», которые оставались очень «французскими». Для тех, кто не мог себе позволить питаться в элитных ресторанах, имелись хорошие маленькие бистро, где можно было пообедать под музыку. Это были, на самом деле, неформальные обеды-спектакли, где часто выступали известные артисты, например Сюзи Солидор[14]14

Сюзи Солидор (настоящее имя Сюзанна Луиза Мари Марион Ро-шер) – французская певица, актриса и романистка.

[Закрыть]. У этих мест, где охотно проводили ночь, был один недостаток – затемнение, которое вынуждало людей возвращаться в их пенаты, часто бегом, ибо они спохватывались в последнюю минуту.

Итак, Париж Оккупации не был лишь тусклым, подавленным, опасным и голодным. Он был культурной и артистической мировой столицей, городом, полным жизни. Гораздо более живым, чем другие крупные города военной Европы. Намного более живым, чем Берлин, во всяком случае!

Елисейские Поля, 52

Очевидно, мои будни были не похожи на постоянный праздник. Я жил в Париже, чтобы работать, и я работал. Коридор, который вел к моему рабочему кабинету, осаждался с открытия бюро. Этот коридор являлся на самом деле залом ожидания. Чтобы получить аудиенцию, многочисленные посетители толпились там с утра. Часто это были хорошенькие секретарши, посланные хозяевами галерей, которые надеялись, вероятно, что я подпаду под очарование их молодых сотрудниц. Но этого не случалось. Девушки, таким образом, благоразумно ждали своей очереди: глаза устремлены на дверь, маленький листок в руках. На листке чаще всего указывались даты ближайшей выставки, ибо ни одна выставка не могла состояться без моей подписи, скрепленной печатью (впрочем, не припоминаю, чтобы я когда-нибудь отказал подписать эти маленькие листки). К счастью, были не одни просители. Меня навещали люди, которые приходили поболтать, – как друзья или, по крайней мере, добрые знакомые. Художники и их жены приходили, чтобы повидать меня, поговорить, поведать о последних сплетнях и интригах. Обосновавшись в Париже в отеле «Бристоль», Сесиль Сорель заходила часто почти по-соседски. Мистингетт приходила тоже, но никогда «просто так», у нее всегда была персональная просьба на дне ее сумочки. Люси Валор, жена Утрилло, часто наносила мне визиты, чтобы бесконечно рассказывать о живописи мужа и, как бы ненароком, о своей.

Галерея Одетты Петриде имела исключительное право на произведения Утрилло. Она постоянно выставляла новые полотна, ибо эти картины с видами Монмартра имели большой успех. Галерея публиковала также свои монографии, и каждый раз ей нужно было получить разрешение на выход в свет. Точно так же, как и Луи Карре, который организовал выставку рисунков и пастелей Майоля и опубликовал по этому случаю альбом, содержащий репродукции всех выставленных шедевров, с предисловием Мориса Дени и Пьера дю Коломбье.

Но наиболее важные события происходили, бесспорно, в галерее Шарпантье. Она занимала частный дом напротив Елисейского дворца, на улице Фобур Сент-Оноре. На первом этаже из красивого вестибюля открывался вид на огромный зал, устланный красным бархатом. Поднявшись на несколько ступенек по маленькой элегантной лестнице, можно было попасть в многочисленные залы экспозиции. Правее широкая лестница вела в салоны второго этажа. Дирекция и секретариат находились также на втором этаже. Именно там царил Раймонд Насента, сопровождаемый преданной секретаршей мадемуазель Ролландо.

Это большое предприятие включало не только галерею, но также издательский дом, специализирующийся на книгах по искусству, и редакцию журнала Collection Comoedia-Charpantier, посвящавший специальные издания великим именам, таким, как Артюр Онеггер и Майоль.

Выставки, всегда хорошо продуманные и заботливо подготовленные, посвящались то шедевру великого художника, например ван Донгена, то какой-либо теме: охоте, веку акварели и т.д. Работа галереи Шарпантье не была лишь коммерцией. Так, издательство опубликовало важный академический труд историка искусства и профессора Сорбонны Луи Ро, что, по всей видимости, не принесло дохода. Несмотря на войну и оккупацию, вернисажи галереи Шарпантье были светскими событиями первого ранга, где элегантная толпа теснилась как для того, чтобы посмотреть выставленные шедевры, так и для того, чтобы показать себя.

В галерее Шарпантье я познакомился с одним из ее руководителей – графом де Лаборде, связанным с семьей Шнейдер-Крезо, человеком редкой элегантности, истинным сеньором прошлых времен. Граф много путешествовал до войны и любил мне рассказывать об этом, особенно о своих поездках в Померанию, в Потсдам, где он посетил со своим отцом восхитительный дворец Сан-Суси Фридриха Великого – магическое место, полное напоминаний о пребывании там Вольтера. Однажды, когда они пересекали парк в направлении Нового Дворца, за которым находился небольшой вокзал, предназначенный для приема императорской семьи, они обнаружили необычную суету. Весь перрон был заполнен охраной. Прибыл маленький поезд, из которого вышли три персоны, из них одна – совсем юная. Это были три императора Германии: Вильгельм I, Фридрих и Вильгельм – отец, сын и внук. Произошло это в 1888 году, который остался в истории Германии как «год трех императоров»! И юный граф де Лаборде их видел! Это была одна из историй, которые он любил рассказывать больше всего.

Немцы

С 1940 года немецкая оккупационная армия открыла дорогу в столицу Франции всякого рода авантюристам и любителям легкой наживы. Надо сказать, что до 1939 года немало немцев жили в Париже. В начале войны они вынуждены были покинуть Францию, бросить свои жилища, а после перемирия вернулись, что было вполне нормально. Но этих немцев, которые возвращались к себе домой, сопровождала толпа людей, не достойных уважения, – авантюристов, решивших попытать удачи в Париже. Тогда в городе было много пустующих квартир. Их бывшими собственниками являлись евреи или те, кто предпочел скрыться в свободной зоне. Полностью меблированные, часто расположенные в хороших кварталах, эти квартиры были захвачены спекулянтами, которые быстро разбогатели благодаря черному рынку.

В принципе Париж нуждался во всем. Но только в принципе. Ибо за деньги можно было найти все. Клиентов было достаточно. С одной стороны, в городе оставались состоятельные французы, а с другой – появились немцы, любители хорошо пожить и не желающие знать о моральных ограничениях. Обязанные упразднить черный рынок, немцы стали его самыми верными клиентами. Таким образом, «рынок» разрастался на глазах, и спекулянты накапливали слитки золота так легко, как если бы это были коробки спичек. Наиболее ловкие мошенники не ограничивались Францией, а привозили целые составы товаров из-за Рейна. Понимая свою выгоду, Германия быстро создала «легальную» службу покупок нелегальных товаров. Агенты государства, снабженные документами ad hoc (по случаю (лат.)), рыскали по всей оккупированной зоне. В систему были включены все сферы, в том числе искусство.

Гитлер хотел построить огромный музей в Линце, своем родном городе в Австрии. Профессора Босса, директора Дрезденской галереи, назначили директором этого амбициозного проекта, хотя строительство музея еще не началось. Восс был обязан собрать шедевры для постоянной экспозиции будущего музея. Агенты с карманами, полными денег, отправились во все части оккупированной Европы. Конечно, это были не неотесанные чурбаны, а рафинированные эстеты и знатоки искусства. Таким образом в Париж из Гюстроу прибыли Бёмер и доктор Гурлитт, сын знаменитого историка немецкого искусства.

Открытие немецкого посольства в Париже было, несомненно, большим событием, но также и несчастьем. Франция подписала перемирие, но не мирный договор. Армия контролировала завоеванную территорию, а военное правительство с генералом Штюльпнагелем во главе управляло оккупированной Францией. Открытие посольства лишь создало напряжение между военной и гражданской властями. Я не могу говорить за всех, но в своей сфере наблюдал настоящую войну за сокровища Лувра между посольством и отелем «Мажестик», резиденцией военного коменданта Парижа.

Я уже говорил, что до того, как Франция была побеждена, сокровища Лувра были эвакуированы и укрыты во дворцах Шамбор, Балансе, Монталь. После прихода немецких войск эти хранилища находились под охраной армии, которая повсюду повесила таблички со следующим текстом: «Это здание, рассматриваемое как исторический памятник, отдано под военное покровительство».

Обязанность защиты произведений искусства Франции была возложена на военную администрацию, этим занималась специальная служба под руководством графа Мет-терниха. Она отвечала за охрану объединенных коллекций из французских музеев, в первую очередь коллекций Лувра.

Новый посол Отто Абец и его супруга француженка Сюзанна получили во владение прекрасный отель «Богарне» на улице Лилль[15]15

Построенный в 1714 году, этот частный дом был приобретен принцем Эженом де Богарне, который сделал значительные преобразования в стиле ампир. Король Пруссии купил здание после падения Империи и устроил там королевскую дипломатическую миссию, ставшую посольством Пруссии в 1871 году, затем посольством Веймарской республики в 1918 году и, наконец, посольством нацистской Германии в 1933 году. Именно в этом здании уборщица обнаружила в корзине для бумаг знаменитое письмо, которое положило начало делу Дрейфуса.

[Закрыть]. В основном благодаря своей супруге, которая некогда была секретарем Люшера[16]16

Жан Люшер – коллаборационист, журналист и руководитель прессы, расстрелянный в 1946 году в форте Шатийон.

[Закрыть], основателя «Новых Времен»[17]17

«Газета-прожектор» коллаборационистов.

[Закрыть], Абец добился известности и успеха.

В качестве посла Абец попросил армию обеспечить возвращение коллекции Лувра в Париж. Эта просьба не была бескорыстной. Посол хотел за счет этих сокровищ обеспечить себе гарантии в будущих мирных переговорах. Но граф Меттерних недвусмысленно отказал. Для него не было вопроса, трогать ли коллекцию Лувра, помещенную под защиту службы, которую он возглавлял. Абец был ошеломлен ответом графа.

Жак Жожар, директор Лувра, которого я хорошо знал, был этим удовлетворен. Меттерних был известен как богатый аристократ и человек безукоризненной честности.

Таким образом, никто не прикоснулся к экспонатам, и они пережили войну без ущерба.

Propagandastaffel была подчинена военной администрации, которая находилась, как я уже говорил, в старом здании отеля «Мажестик», возле площади Этуаль, на авеню Клебер[18]18

После того как здание принадлежало высшему военному командованию во время Оккупации, в старинном отеле «Мажестик» помещалась штаб-квартира ЮНЕСКО, потом служба Министерства иностранных дел, а именно Центр международных конференций. Затем здание было продано Францией за 460 млн евро публичному обществу инвестиций КАТАР, Катари Диар, которая переоборудовала его в роскошный отель. Именно здесь были подписаны документы о согласии Парижа положить конец войне во Вьетнаме в 1973 году и о согласии на прекращение военных действий в Камбодже в 1991 году, а также Договор Клебера, подписанный после мятежа на севере Республики Кот-д’Ивуар в 2003 году.

[Закрыть].

К счастью, я бывал в этом старинном дворце не чаще, чем раз в год; я заходил туда до начала холодов в Бюро распределения угля. Руководители этой службы бесконечно менялись, и каждый год я находился перед новым главой, вынужденный играть тот же спектакль, что и год назад. Снабженный длинным списком, я просил тонны угля для моих художников. Каждый раз мне отказывали, объясняя, что уголь предназначен в первую очередь для немцев, проживающих в Париже. Я терпеливо объяснял новому шефу, как и годом раньше, что художники тоже живые существа и боятся холода. Говорил примерно так: «В больших ателье значительно холоднее, чем в квартирах. Представьте себя на месте моделей, которые должны позировать нагишом в таком холоде. Итак, посмотрите в своих закромах и снабдите меня тем, что я прошу».

Конечно, все происходило не так быстро, как я описал, но я всегда добивался цели и покидал «Мажестик» с улыбкой на губах и разрешением на уголь в кармане.

Чаще я посещал Службу пропусков на улице Галилея. По простой причине: чтобы пересечь демаркационную линию и перейти в свободную зону, надо было иметь разрешение. Кстати, чтобы вернуться – тоже. На самом деле я не обязан был туда ходить. Просители должны были прийти в мое бюро, добиться моего благосклонного мнения, а потом, снабженные этим разрешением, идти на улицу Галилея. Такова была процедура. Но сотрудники службы надолго откладывали полученные просьбы, если вообще не забывали о них. Чтобы ускорить процесс, я собирал просьбы и, когда набиралось достаточное количество, сам шел на улицу Галилея. В результате я получал знаменитые Ausweis[19]19

Аусвайс – немецкий пропуск, ценный документ во время Оккупации.

[Закрыть] за пять минут.

В течение всего моего пребывания в Париже я сделал все, что смог, чтобы не вести себя как оккупант. Не посещал «немецкие лагеря» и имел очень мало контактов с немцами вне службы. Особенно избегал общаться с людьми из посольства и его окружения. Вечерами я отдыхал в компании французов, у меня было среди них много друзей, в числе которых могу назвать боксера Карпантье[20]20

Жорж Карпантье – звезда бокса, первый французский чемпион мира, завоевавший звание в Соединенных Штатах в 1920 году.

[Закрыть].

Мы часто встречались у Леона Вольтерра, еще одного моего друга, владельца «Лидо». Рюдье[21]21

Эжен Рюдье – сын Алексиса Рюдье. Отец и сын Рюдье – знаменитые французские литейщики, которые отлили в бронзе работы наиболее известных скульпторов эпохи, в том числе Родена.

[Закрыть] заходил за мной в бюро, чтобы отвезти меня с друзьями за город, в Робинсон. Почти каждое воскресенье я ездил к Рюдье в Везинет.

С самого начала я просил и добился разрешения носить гражданскую одежду, хотя, по крайней мере формально, считался военным. Очевидно, моя просьба противоречила приказам, особенно в военное время, но я объяснял начальству, что немецкая форма будет усложнять и даже компрометировать мои отношения с французскими художниками. Я не ошибся, ибо некоторые из них стали моими настоящими друзьями. Сомневаюсь, что это было бы возможно, если бы я представал перед ними в офицерском мундире.

Принятая de facto дистанция с немецкими властями имела не одни лишь преимущества. В силу сложившихся обстоятельств я был лишен важной информации. Например, я совершенно не знал о том, что затевалось в музее «Игры в мяч» и узнал об этой организованной краже шедевров, принадлежавших еврейским коллекционерам, лишь после войны[22]22

Вернер Ланге намекает здесь на хищение произведений современного искусства, прозванного нацистами «дегенеративным искусством». Картины Пикассо, Матисса, Ван Гога, принадлежавшие еврейским семьям, были складированы в музее «Игры в мяч». Наиболее ценные экспонаты находились в зале де Мартир. Нацисты продали эти произведения или обменяли их на картины, которые были им больше по вкусу. Французские власти, антиквары и французские торговцы живописью приняли участие в этом постыдном, но доходном деле.

[Закрыть].

Терешкович

Костя Терешкович[23]23

Константин Терешкович – французский художник русского происхождения. Записался в Иностранный легион в 1939 году, чтобы бороться с немцами, но демобилизовался после поражения в 1940 году. Награжден орденом Почетного легиона в 1951 году. Умер в 1978 году в Монако.

[Закрыть] пришел просить моего согласия на организацию выставки в галерее Петриде, на авеню Де-классе. Я уже видел там некоторые его картины, но встретил его в первый раз. Костя был чрезвычайно симпатичным человеком. Он родился в 1902 году в Москве, где его отец работал психиатром. Но артистический вкус унаследовал скорее от деда, архитектора и друга Щукина[24]24

Сергей Щукин – предприниматель и известный коллекционер произведений искусства. Его коллекция была конфискована по приказу Ленина в 1918 году. Она является основой коллекций современного искусства Эрмитажа и Пушкинского музея в Москве. С. Щукин скончался в Париже в 1936 году.

[Закрыть] – знаменитого коллекционера, который собрал в своей личной галерее значительное количество шедевров, купленных, когда они были никому не нужны. Вкус и отвага эстета сделали его, возможно, самым известным коллекционером современного искусства Европы. Юный Костя мог, таким образом, досыта восхищаться произведениями Гогена, Сезанна, Матисса. Однажды Щукин сказал ему, что богатство его произведений не поверхностно, оно «проникает внутрь». Это откровение определило будущее художника.

Благодаря таланту Костю приняли в Академию художеств, несмотря на то, что ему было лишь 15 лет. Правда, академические этюды его ничуть не интересовали. А потом случилась революция 1917 года – кровь и хаос. Тогда у Кости была идея завоевать Францию, «страну художников», где «это проникало внутрь». После трех лет скитаний – он побывал в Украине, на Кавказе, в Персии и Константинополе – в 1920 году Костя прибыл, наконец, в Париж. Ему было 18 лет. В Париже еще царил кубизм, грустный и депрессивный, а Костя был полон радостью жизни, «весной жизни», как сказал он сам. Костя хотел стать новым Ренуаром, которым он бесконечно восхищался: «В жизни уже есть столько скучных вещей, постараемся не производить новых».

Автограф Кости Терешковича на книге Луи Шевронне издательства Секвана (Частная коллекция).

Владельцы галереи выбрали для этой выставки в мастерской Терешковича совокупность всего веселого и гармоничного, полотна, покрытые небольшими мазками такого цвета, что невозможно было не испытывать удовольствие, глядя на них. Танцовщицы «Бала Табарин» соседствовали с портретами Матисса, Дерена, Утрилло, Боннара и других знаменитых друзей Кости.

Терешкович был явно счастлив, став парижским художником. Осуществилась его самая заветная мечта.

Конечно, я дал свое согласие на организацию этой прекрасной выставки. Чтобы выразить признательность, Костя подарил мне свою книгу с надписью: «Доктору Ланге, с моей благодарностью самому симпатичному оккупанту, которого я когда-либо встречал». Это было в октябре 1942 года.

Тремя годами позже, в 1945-м, я жил в деревенском доме недалеко от Дрездена. Война закончилась, я недавно вернулся в Германию и был рад краху бесчеловечного нацистского режима, принесшего людям столько бедствий.

Ожидая, когда прояснится ситуация, я заполнял время рисованием. Получив приказ нового муниципального Совета коммунистов явиться в русскую Komendatura округа, я не слишком беспокоился и не ждал особенных неприятностей, поскольку знал, что не причинил никому зла. Я ошибался, ибо этот безобидный, как я полагал, визит, оказался долгим и тягостным, сообразно русским обычаям, во всяком случае, советским.

Ведомый не знаю какой доброй звездой, я взял с собой книгу, подаренную Костей Терешковичем. Пришлось пройти пешком 15 километров. Как только я прибыл, меня бросили в камеру, где я провел пять дней. В полночь за мной пришли, чтобы сопроводить в местное ГПУ Все мои вещи были выставлены на бюро следователя, а на самом видном месте лежала книга Кости. Я был подвергнут трем часам жесткого допроса. Сидя на неудобном деревянном стуле, я отвечал на вопросы о моем пребывании в Париже, о моей работе во время Оккупации и... о том, почему Константин Терешкович подарил мне книгу. В конце концов, сухое «Возвращайтесь домой!» поставило точку в этом опасном приключении. Я уверен, что обязан этой неожиданной развязкой Костиному подарку. Другого объяснения у меня нет, ибо я был вызван вследствие клеветнического доноса, несомненно состряпанного новыми коммунистическими хозяевами части Германии. Кстати, они были сильно разочарованы, увидев, что я вернулся домой живым и здоровым.

Месяцем раньше карта казино Ниццы спасла меня от лагеря заключенных на равнинах России (об этом эпизоде рассказано дальше), а благодарность Кости избавила меня тогда от смерти в концентрационном лагере в Сибири.