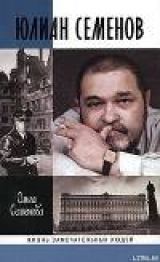

Текст книги "Юлиан Семенов"

Автор книги: Ольга Семенова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)

Все мои попытки обжаловать аморальные и тенденциозные действия следователя были тщетны. Однако я убежден, что таких людей в среде коммунистов-чекистов остались считаные единицы. Написать или продиктовать то, что я хотел рассказать прокурору, я не смею, так как по ходу дела должны быть изложены государственные тайны, а я лучше умру в тюрьме, чем это сделаю. В связи с изложенным прошу вас:

1. Дать указание произвести по моему делу новое следствие и снять с меня стенографический передопрос и показания о том, как велось следствие.

2. Взять под контроль ход расследования, так как у меня есть все основания предполагать, что авторы моего дела будут пытаться противодействовать честному пересмотру дела и прекращению моих мучений. Издевательства, причиненные мне отдельными карьеристами, не сломят во мне веру в Советское правосудие и преданности товарищу Сталину.

Когда Сталин умер и вся страна содрогалась от рыданий: кто-то притворно всхлипывал, но большинство плакало искренно, до истерики, с криками: «На кого же ты нас оставил, отец родной?!» – двадцатидвухлетний сияющий папа скакал по кровати так, что надрывно – вот-вот пружины вылезут – скрипел матрас, и, к ужасу Галины Николаевны, боявшейся шпионивших соседей, громко, ликующе кричал: «Сдох! Сдох! Сдо-о-ох!!!»

Из письма С. А. Ляндреса сыну 2 ноября 1953 года.

Дорогие мое родные! Юлианка и мамуля распрехорошие!

Поздравляю вас всех с праздником Октября! Пусть в этот день вам особенно ярко светит солнце. Мне же очень хочется хоть какой-нибудь музыки. О 4-й симфонии Чайковского и Реквиеме Моцарта могу только мечтать. И еще: положи у портрета Ильича, что у тебя на книжной полке, цветок или веточку зелени.

…Я недавно перечел книгу Гиппократа. Она начинается словами: «Унять боль – божественное дело». Твои письма унимают мою боль. Следовательно, по законам логики, образуется симогизм: ты – мое божество. Перейдем к животу (таков уж человек, начнет, как бог, кончит, как свинья. Не всегда, конечно, но преимущественно). Получил посылки и пирую, как предпоследний Лукулл. Только соловьиных язычков не хватает… Присланная куртка – мудрейшая вещь, тепло, не промокает. Почему я против присылки штанов от куртки? Я бы не прочь, да грехи… Как тебе известно, мне довелось поставить рекорд и побывать в тюрьмах и в пересыльных пунктах… И вдруг (мало ли что бывает) мне, для ровного счета, доведется побывать еще?! Каково тащить мой груз сопровождающим? А возможные встречи с «урками», прекрасно разбирающимися «Что такое хорошо, а что такое плохо»!? Вот из таких предпосылок исходит мой отказ от брюк. Сейчас пытаюсь исправить ватные брюки. В результате прожарок вата в этих брюках съежилась и сбежалась в место, которое у овец называется «курдюк». Распоров штаны, я пытаюсь растащить бывшую вату в район колен, ягодиц и по прочим местам нижней части своего скелета. Надеюсь, скворцы еще не успеют прилететь, я закончу свою «творческую» работу…

…Ищи отдых, утешения посредством созерцания природы, в свободное от трудов время.

Insgгьпена природу – как говорил Гете. Бутерброд в карман, палку в руки и трамваем в Фили, в дубовую рощу. Есть больше времени, – автобусом в «Узкое». Лес, пруды, поляны! Снег – еще лучше! Все чисто, ново, и за каждой ложбинкой новые горизонты, правильные хорошие мысли и новые извилинки в мозгу. Когда видишь горизонты, то и ухабы нипочем. Они неизбежны и преодолимы. Пожалуйста, мой милый. Держать хвост трубой! Есть держать! Да? Две трети оптимизма, плюс одна треть скепсиса, плюс труд, плюс гимнастика и холодный душ, плюс природа, плюс хорошие люди, и все будет хорошо! Чтобы не быть назойливым и скучным, окончу эту часть вспомнившейся мне записью Пушкина в альбом к Вяземскому: «Душа моя, Павел! Держись таких правил: люби то-то, то-то, не делай того-то. Кажись, это ясно, прощай, мой прекрасный!» Ехидно и здорово! Только Пушкину по плечу такая умная чертовщина. Он был трезвый, гениальный парень без завиральных идей. Эх! Кабы не Николай Палкин и Наташка Гончарова, этот Человечище затмил бы Шекспира.

….Мое здоровье? Вернее мои болезни. Открой 1-й том медицинской энциклопедии и читай подряд, пока не заснешь.

…Будь здоров, мой дорогой. Жду письма, большого, большого и разборчиво написанного.

Из письма С. А. Ляндреса сыну 6 января 1954 года.

Благодарю тебя, Юлианушка, за роскошные (ватные) и нежнейшие, тончайшие шаровары цвета бедра новорожденной нимфы. В такой одежде мне не страшны ни сырость, ни мороз. Мне почему-то кажется, что с моим письмом к Ворошилову познакомился Р. А. Руденко. Предчувствие, что письмо попало в руки, которые дали ход делу. Верно, мне надоело целовать вас и прижимать к сердцу письменно. Очень, очень мне хочется все это произвести на самом деле. Нет сладости в проштемпелеванных поцелуях.

…Семена Александровича выпустили в апреле 1954 года. Папа тогда позвонил Примакову, тот сразу же пришел и был первым, кто деда увидел. Узнать его было невозможно: в сорок семь лет он превратился в старика с отбитыми на допросах почками и печенью, весом в пятьдесят килограммов – не человек, мощи… С трудом, шаркающей походкой дошел до кровати, лег и попросил поднести телефонный аппарат: «Надо срочно позвонить в обком, доложиться»…

Как миллионы людей, бабушка и дед, несмотря на гибель друзей, отсидки членов семьи и нечеловеческие унижения, остались «верующими» коммунистами до самой смерти. В этом не было позы или неискренности – они были такими, и все тут…

Жертвы массового гипноза? Бессловесные пешки, раздавленные системой? Люди, понявшие, что отдали жизнь непретворимой на практике мечте идеалистов-платоновцев, и отказавшиеся смотреть правде в глаза?

Не знаю… У нас умеют судить – быстро, необъективно, по-детски жестоко. Умеют отрекаться – легко, не оглядываясь. Умеют забывать – и людей, и историю. У нас охотно ищут и всегда находят виновных. Мы часто становимся Иванами, не помнящими родства, веруя, что, предав забвению, можно исправить. Мы по-азиатски шумно каемся в грехах, а опьяненные ощущением прощения, совершаем новые ошибки, и нет конца судорожным шараханьям, нереальным иллюзиям и реальным бедам… Отец часто говорил, что не по-божески, когда дети становятся судьями родителей. Он был прав: не надо наших стариков судить; не надо их и оправдывать. Они не нуждаются в оправдании, потому что даже в своих заблуждениях были честнее и смелее многих из нас. Их надо всего лишь помнить, ибо в памяти заложены и любовь, и надежда на разумное, достойное будущее.

Хемингуэй – отцовский кумир с юношеских лет – решил стать писателем, вернувшись с греко-турецкой войны: боль должна была трансформироваться в литературу, иначе бы сердце не выдержало – разорвалось. Папа после возвращения Семена Александровича написал очень много стихов. Он писал хорошие стихи, но не публиковал их, считая, что прозаик стихи не пишет, а ими грешит. Он научился пить, стал дымить как паровоз, но в литературу пришел позднее.

По природе веселый, общительный, компанейский, отец в то же время понял, что светские дипломатические рауты и посольская рутина, о которых жарко мечтали многие сокурсники, – не для него. Его захватила история. После восстановления в институте защитил в 1954 году дипломную работу на тему «Классовая структура афганского общества на современном этапе» и был рекомендован заведующим кафедрой А. Кузнецовым в аспирантуру МГУ. Папиным научным руководителем на историческом факультете Московского университета оказался брат легендарной Ларисы Рейснер – человек мудрый, своеобычный, много ему давший…

Всю жизнь отец не уставал повторять пушкинское: «Мы ленивы и не любопытны», но к нему это никак не относилось. Его интересовало все: он был в курсе политических интриг, международных новостей, литературных новинок. Энергичный, вдумчивый, эрудированный, отец быстро привлек внимание руководства и его включили в комиссию по организации празднования двухсотлетнего юбилея университета. Он развил бурную деятельность, прекрасно справился с работой, его наградили грамотой, объявили благодарность и взяли на заметку как редкого организатора… Чуть позже доверили переводить переговоры Н. С. Хрущева с последним шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви и отправили в Кабул на торгово-промышленную ярмарку переводить с пушту и английского…

Параллельно с научной работой отец переводил афганские сказки, вышедшие вскоре отдельной книгой. Откопав ее как-то в нашей библиотеке и прочитав за день от корки до корки, я пришла в восторг:

– Какие дивные у афганцев сказки, еще интереснее, чем русские!

– Да? – растерялся он. – Значит, я перестарался.

– Хочешь сказать, что…

– Кузьма, – отрезал отец, – любой переводчик имеет право на творческий поиск и авторизацию при условии, что это не вредит оригиналу. Переводчик, как и писатель, не должен страшиться раскрепощенности – без оной творчество невозможно. Позиция ясна?

…Перевод переводу рознь, и в те суровые времена таил в себе порой большие опасности. Папа вспоминал, как в 1949 году, когда он только поступил в институт, был переведен на арабский язык «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса. У переводчиков тогда возникли страшнейшие неприятности из-за того, что они не удосужились разобраться во всех тонкостях языковых нюансов и, переводя фразу «призрак бродит по Европе», написали знакомое им арабское слово – «синоним» призрака, – которое, как оказалось, имеет в арабском языке также значения «привидение» и «кошмар». Ляпсус получился ужасный, но книжку приостановили, и в арабские страны она не попала…

MAMA

Уже шел 1927 год, а двадцатичетырехлетней Наталье Петровне Кончаловской – умненькой, веселой, пикантной – все никак не удавалось включиться в бурную послереволюционную жизнь. Главными занятиями ее в то время были: чтение по-французски Гюго и Альфонса Доде; путешествия по Италии и Франции, где отец, Петр Петрович, любил писать и учиться у мастеров, ходя по музеям; ведение хозяйства с мамой – Ольгой Васильевной, урожденной Суриковой; и игра в четыре руки на пианино Третьей симфонии Моцарта с подружкой Лизой Самариной (дочкой бывшего предводителя дворянства, прокурора Святейшего синода и внучкой Мамонтова).

Она пользовалась успехом и была желанной гостьей на всех праздниках, как сейчас говорят, золотой молодежи. На одной вечеринке зашел разговор о будущем: юноши и девушки наперебой излагали грандиозные планы, а Наталья Петровна заявила: «Выйду замуж и рожу пятерых детей». Тут на нее и обратил внимание самый солидный гость – сорокалетний красавец Алексей Алексеевич Богданов. Он был сыном богатого московского купца первой гильдии, державшего до революции завидную торговлю чаем (род пошел с бабки – крепостной, получившей волю и начавшей дело с лотка), и строгой чопорной эстонки Марии Романовны Фельдман, пришедшей в дом вдовца с детьми гувернанткой и сумевшей стать хозяйкой. Алексей Алексеевич получил хорошее образование в Англии – с фотографий тех лет на меня чуть свысока смотрит по-кошачьи удлиненными глазами настоящий английский денди в котелке, модном костюме и двухцветных штиблетах с пуговками. Его старший сводный брат – Петр Алексеевич, женившись на смуглой, стремительной еврейке-подпольщице Асе, ринулся в революцию и работал с Лениным в Совнархозе, а по-эстонски спокойный, медлительный Алексей Алексеевич сперва держался от политики в стороне. Вернувшись в Москву, блестяще закончил Московскую консерваторию по классу фортепьяно (шел на золотую медаль, но по-джентльменски от нее отказался в пользу учившейся с ним невесты), женился, пошел по стопам отца – в коммерцию. Тогда и предложил ему старший брат, ставший председателем Амторга – государственного предприятия, занимавшегося торговлей с Америкой, с ним поработать.

Гремел фокстротами и стрелял шампанским нэп, чуть пополневший, но неизменно красивый Богданов педантично просматривал счета и бумаги, – голубые глаза довольно поблескивали – дела предприятия шли прекрасно. И дома все было хорошо, и жена-умница, только вот детей Бог не дал, но об этом Алексей Алексеевич старался не думать, готовился с братом к длительной поездке в Америку, для закупки китобойных судов.

Через несколько недель молодая женщина в густой черной вуалетке, полностью закрывавшей лицо, зашла в тамбур поезда Москва – Владивосток. Алексей Алексеевич, попрощавшись в купе с женой и проводив ее на перрон, завел незнакомку к себе. Наталья Петровна сняла вуалетку: «Даже не верится, что мы сейчас уедем!»… Развод в то время был делом простым: отправлялось по почте заявление одного из супругов, да и вся недолга. Алексей Алексеевич, не решившийся объясниться с женой в Москве, так и сделал. В Америку Наталья Петровна приехала его законной половиной. Поселились в Сиэтле, Богданов занялся торговлей, Наталья Петровна, ожидая первого ребенка, вела дом. Разбирая как-то бумаги на столе Алексея Алексеевича, наткнулась на письмо его первой жены: та проклинала его, ее и все потомство до третьего колена. Ночью случился выкидыш.

…Ее заветной мечтой было сделать из мужа пианиста. Каждый вечер, облачась после работы в длинный шелковый халат, садился он по настоянию Наташеньки за рояль. Восхитительно играл Листа, по воспоминаниям Петра Петровича Кончаловского, лучше многих профессиональных пианистов, но лишь для своих, на публике терялся, мешала врожденная стеснительность.

Шло время, Наталья Петровна продолжала мечтать об обращении мужа в лоно искусства и о большой семье. Шесть раз обрывались беременности. Когда, перед возвращением в Россию, родился мертвый ребенок, поняла, что остается надеяться на чудо. Приехав в Москву, пошла в церковь в Брюсовском переулке, встала в благостном полумраке – лишь теплый свет от множества свечек и лампадок – на колени перед иконой Взыскания всех погибших и, чувствуя закипающие на глазах слезы, обратилась с горячей молитвой к всепрощающему лику Богородицы…

7 ноября 1931 года озорные мальчишки забрались на колокольню московской церкви, стоящей недалеко от роддома, и встретили красный день календаря радостным колокольным перезвоном. Под этот перезвон и родилась у Натальи Петровны дочь Екатерина – моя мама. Большая, в пять килограммов, за богатырский вес прозванная веселыми акушерками царь-бабой.

Первое ее лето прошло в Буграх, в усадьбе Петра Петровича, купленной им у профессора Трояновского. В просторном доме, сложенном в конце XIX века из широченных столетних сосен, пахло деревом, красками и антоновскими яблоками. Перед террасой неистово цвела сирень, без устали пели соловьи и белел за окнами цветущий яблоневый сад. Сначала дом был куплен у профессора Трояновского тремя молодыми живописцами, основателями общества «Бубновый валет» – Кончаловским, Машковым и Лентуловым, но постепенно семьи росли, друзьям становилось тесно, и в год рождения первой внучки Петр Петрович выкупил всю усадьбу. Лентулов поселился на даче в Песках, Машков уехал в Абрамцево.

По утрам Богданов уходил на охоту с собакой Альмой – породистой, вислоухой, со все понимающими печальными глазами. Наталья Петровна самозабвенно играла с долгожданной дочкой на траве перед домом… За обедом Алексей Алексеевич обстоятельно говорил о коммерческих делах, а потом, подчиняясь умоляющему взгляду Наташеньки, садился за рояль. Если бывали гости, сразу путался. Выбирался из музыкальных дебрей благодаря хорошей технике. Никто, кроме Натальи Петровны, конфуза не замечал, мало ли, возможно, редкая вариация.

В Бугры часто наведывались Прокофьев, Алексей Толстой, Машков, Лентулов. Молодой Рихтер, гостивший во флигельке, сохраненном за дочкой бывшего хозяина, закатав брюки до колен, в белой рубашке, прогуливался каждое утро босиком по высокой росистой траве.

Творчеством была насыщена сама атмосфера дома. Было не принято говорить о деньгах. За столом не произносилось: «Ах, как вкусно!» – это считалось дурным тоном. Известное маниловское «Открой, душенька, ротик, я положу тебе этот кусочек» Кончаловскими не принималось. Сюсюканье и слащавость вызывали иронию. Они радовались самым простым вещам – солнцу («О-о! Пойдем на этюды!»), дождю («Прекрасно, будем писать натюрморт»), горке свежего салата к ужину («Как красиво, какой сочный цвет!»).

Живописи в этой семье было подчинено все: о ней велись разговоры, ей радовались, для нее жили. Каждый день Петр Петрович работал в мастерской в глубине сада, – часто писал маму, ставшую любимой моделью. Закончив вещь, показывал Олечке – мнение жены было свято, она вела строгий учет картин, составляла каталоги.

Прошло еще два года, прежде чем Наталья Петровна разрешила себе признаться в том, что давно уже поняла – муж никогда не станет профессиональным пианистом. Ей, выросшей в семье, где на первом месте стояло творчество, мысль эта была невыносима. Посвятить жизнь творцу она была готова, примером стала Ольга Васильевна. Отдать ее человеку, творчества бегущего, отказывалась. В день рождения Алексея Алексеевича она сказала:

– Лешенька, я от тебя ухожу.

Алексей Алексеевич, к этому внутренне готовый, спокойно ответил:

– Знаю, Наташенька. Кофейку приготовишь?

Попив кофе, они расстались. Наталья Петровна бросилась наверстывать упущенное за эти годы. Ходила вольной слушательницей в университет (Катенька с упоением бегала между шуб студентов под надзором старенькой гардеробщицы). Работала над переводами, писала оперные либретто. Время от времени делала изящные дамские шляпки по парижским фасонам: столичные модницы прекрасно за это платили.

Последнее мамино воспоминание об Алексее Алексеевиче смутно – ей было слишком мало лет. Он пришел повидать дочь, взяв на руки, поцеловал и, грустно наблюдая за ее игрой в куклы, тихо заметил: «Катеньке надо ногти подстричь».

…Сталин готовил удары по «старой гвардии» загодя, не торопясь. Все проходило согласно хорошо отработанной схеме: «полное доверие», назначение на ответственный пост, командировка за границу, обвинение в шпионаже. Когда Петра Алексеевича арестовали, Алексей Алексеевич, обычно спокойный и невозмутимый, взорвался: «Если советская власть не ценит таких людей, как мой брат, она ничего не стоит!» Забрали и его. В лагере он вскрыл себе вены. С того момента имя Богданова старались в семье не упоминать.

Сергей Владимирович Михалков – мамин отчим – всегда был к ней добр и внимателен. Водил четырехлетнюю кроху по ресторанам (маминым любимым блюдом были котлеты) и говорил прыскающим в кулак официанткам с белыми кружевными наколочками на головах: «К-к-котлеты мы съедим з-з-здесь, а к-к-кисель вы нам, п-п-пожалуйста, з-з-заверните в б-б-бумажку…» Вместе ходили они и по детским издательствам: длинный худой поэт и маленькая толстая девочка с туго заплетенными косичками. Привыкнув к потешной парочке, сотрудники приветливо их встречали: «А вот идут писатель и читатель!»

Наталью Петровну надеялись заполучить в жены многие. В этом вопросе Сергей Владимирович и мама проявили редкую солидарность. «Ну что, К-к-катенька, тот п-п-противный, с очками п-п-приходил?» – спрашивал Михалков маму про одного писателя, ухаживавшего за Натальей Петровной. «Приходил вчера, чай пил», – тяжело вздыхала маленькая мама. Вскоре она, пятилетняя, взяла ситуацию под контроль и начала действовать с казацкой яростью. «Или ты выйдешь замуж за Сережу или за никого!» – заявила она Наталье Петровне. Явившегося с очередным визитом соперника встретила на пороге словами: «Будешь еще к нам ходить, отправишься домой без калош!»

Через два месяца Наталья Петровна и Сергей Владимирович уехали в свадебное путешествие по Средней Азии…

До революции у семьи Кончаловских были большая мастерская и просторная квартира на Большой Садовой, в доме 10. Комиссары в скрипучих кожанках предложили выбрать – квартира или мастерская. «Мастерская!» – не сомневаясь, ответил Петр Петрович и поселился с женой и сыном Мишей в углу мастерской, отгороженном занавесками. Расщедрившиеся хозяева жизни оставили им и самую маленькую – метров двенадцать – комнатку в прежней квартире – там жила до отъезда в Америку Наталья Петровна, туда же и вернулась. Маме в той комнатке запомнились деревянная дверь с цаплями на матовом стекле, японский зонтик вместо абажура, с такими же цаплями, нарисованными черной тушью, и купания в настоящей ванне, которую ей еженедельно устраивали. Старшие Кончаловские, прописанные в мастерской, на эту роскошь права не имели и ходили по выходным в баню.

Ох уж эти жилищные вопросы… Наталья Петровна и Сергей Владимирович тоже долго жили в коммуналке, потом получили маленькую двухкомнатную квартиру (комнатку на Садовой быстренько заняла младшая дочь Сурикова – Елена Васильевна). Мама проводила все выходные у Натальи Петровны и отчима, а «рабочую» неделю – за занавеской, в мастерской деда. Пахло красками, скипидаром, ванной не было, кухни не было, еду готовили на керосинке, огромное, в полстены окно с революции не мыли – самим не дотянуться, а новой власти не до окон, но оттого, что так, а то и хуже, жило большинство, ненормальности положения никто не замечал. «Все живы? Все здоровы? Ну и слава Богу, грех жаловаться!» А уж когда в конце 30-х Петр Петрович получил трехкомнатную квартиру в пятиэтажном квадратном сером доме на Конюшковской, то все почувствовали себя абсолютно, бесконечно счастливыми…

После ареста Мейерхольда, портрет которого Петр Петрович в свое время написал, ему предложили подписаться под клеветническим письмом, обвинявшим режиссера в антисоветской деятельности. Он отказался, хотя прекрасно понимал, чем это грозило… Любопытная история получилась с портретом Сталина. Когда было «выражено мнение», что хорошо бы Кончаловскому увековечить его образ, ответил: «С удовольствием. Когда можно будет встретиться с Иосифом Виссарионовичем для первого сеанса?» Выслушав «ответственных товарищей», объяснивших то, что он прекрасно знал и без них – вождя с натуры писать нельзя, только с фотографии, печально развел руками: «Какая жалость, видимо, ничего не получится – я пишу портреты только с натуры».

Петр Петрович и Ольга Васильевна – люди высочайшей культуры и безвозвратно забытого дореволюционного воспитания, не то что избегали новой жизни, вовсе нет – были выставки, вернисажи, встречи с коллегами в ВОКСе – Всесоюзном обществе культурных связей, но сумели сохранить прежний стиль, привычки, обычаи и круг общения. В этом им очень помогли Бугры, где они проводили много времени. В конце страшных 30-х годов Кончаловские уезжали из Москвы в начале апреля и оставались в усадьбе до глубокой осени. До Бугров (120 километров от Москвы в сторону Обнинска) ехали четыре часа, с остановками и пикниками. Как только сидевший за рулем сын Петра Петровича превышал скорость 40 километров в час, Ольга Васильевна строго говорила: «Миша, не гони!»

За сильный характер и умение держать дом родные прозвали Ольгу Васильевну «кулачок». С раннего утра, отправив Петечку и Мишечку на этюды, руководила она приготовлением обеда и уборкой, собирала мужу и сыну букеты для натюрмортов, занималась воспитанием внучки. Мама была «вольным человеком» только ранним утром. Пока все спали, поднималась она тихонько со своей постели в комнате Дадочки и Лелечки (так все дети в семье Кончаловских звали деда и бабушку, потом Дадочкой стал и Сергей Владимирович), бежала в сад, бродила по росистой траве, грызла яблоки, играла с котятами и лошадью по кличке Мальчик, возилась с непослушными куклами.

Каждый вечер укладывала она их в крохотные постельки, аккуратно накрывая ситцевыми одеялами, а Миша, когда племянница засыпала, их оттуда вытаскивал, криво рассаживал за низеньким детским столиком, наливал в игрушечные чашечки остатки шампанского, клал два-три окурка и с мальчишеским озорством наблюдал утром за возмущением шестилетней мамы. «Ты посмотри, Катенька, что твои куклы снова ночью натворили! – подливал он масла в огонь. – Плохо же ты их воспитываешь, ой плохо». Сконфуженная мама принималась отчитывать воспитанниц с удвоенной силой.

Дисциплина в доме у Кончаловских была железная, дети не знали слов «не хочу» или «не могу». Ольга Васильевна с младенчества приучала их к одному: «надо». Если кто-то пытался канючить или капризничать, она лишь удивленно приподнимала брови и ледяным голосом тягуче произносила: «Что-о-о?!» И маленький бунтарь испуганно замолкал.

У мамы было два греха – медлительность и стеснительность. Ольга Васильевна их не терпела, считала дурным наследством погибшего зятя и, не смущаясь, об этом говорила: «Что ты копаешься, как Алексей Алексеевич? Почему стыдишься играть перед друзьями на пианино? Ох, вылитый Богданов! И упряма, как Алеша…» Чтобы раскрепостить внучку, начинала в Москве, на улице, петь оперные арии. Пунцовая от смущения мама тянула ее за руку: «Не надо, пожалуйста, на нас смотрят!» – «Ну и что ж такого?!» – невозмутимо отвечала Ольга Васильевна и продолжала хорошо поставленным голосом выводить: «У любви, как у пташки крылья…» Мама была готова провалиться сквозь землю: «Лелечка, миленькая, дорогая, умоляю, не пой… Нас… нас же арестуют!»

В Ольге Васильевне гармонично соединились сибирская твердость характера и суриковский гений – от отца и французские, от рано умершей мамы – Елизаветы Августовны де Шарэ, – нежной, в кружевах, – свободолюбие, женственность и бережливость. Всегда раскованная, всегда элегантная в своих по одному фасону сшитых платьях – длинных, приталенных, чуть расклешенных книзу, преданная мужу, жившая по-европейски строго и дисциплинированно, как неподатливую глину, лепила она по своему образу и подобию внучку… «Катенька-а-а! – звенел ее голос из дома в десять часов утра, – гаммы-ы!» И мама, самозабвенно игравшая в саду, пулей летела к пианино. Музыку в доме Кончаловских любили, Петр Петрович знал множество оперных арий и замечательно их исполнял, Ольга Васильевна с радостью аккомпанировала на пианино и считала, что и внучка должна. Маме же милее всего были прогулки в окружавшем усадьбу лесу и «прекрасное ничегонеделание». Отбарабанив обязательные, а потому ненавистные гаммы на рояле, на котором, приезжая в гости, играли Прокофьев и Софроницкий, она тайком уходила на кухню и с упоением слушала нехитрые, добрые разговоры няни и Лелиной помощницы Маши и ее деревенского родственника Тимофея, заходившего иногда почаевничать. Маша, оставшись в девицах, прожила у Кончаловских всю жизнь. Попробовала как-то поработать на фабрике, да не выдержав и двух месяцев, вернулась в идеологически-неправильное, но такое родное патриархальное гнездо.

Работы у нее в Буграх было много – с пяти часов утра, стуча босыми пятками по деревянному полу, приносила дрова, ставила самовар, доила коров, давала корм свиньям. Хряка звали «Тристан», свинку – «Изольда». Петр Петрович и Ольга Васильевна не жаловали Вагнера и «отыгрались», дав свиньям имена героев его какофонической оперы…

К кухонным посиделкам внучки у Маши Ольга Васильевна относилась отрицательно: «Не бей баклуши. Иди читать!» Мама брала книгу по живописи с репродукциями и… возвращалась к Маше. Показывала картинки, комментировала. Маша быстро-быстро вязала крючком белые салфеточки, одним глазом поглядывая в книгу. Дойдя до обнаженной Махи, семилетняя мама восклицала: «Маша, посмотри только! Ведь на ней ничего нет! А ты бы могла позировать ТАК?!» Маша испуганно мотала головой. «И я – нет, – убежденно продолжала мама, – ни за что на свете, даже за ириску!» С Машей мама всегда была откровеннее: та на нее не сердилась, не ругала. В Москве, коротая время вечерами, когда старшие уходили в гости, устраивала любимой няне настоящие концерты – изображала, как пел Дадочка, как заикался Сергей Владимирович.

По вечерам Кончаловские всей семьей ходили на речку Протву. Купания, правда, были на редкость коротки: только вроде бросилась в теплую, прозрачную, все песчаное дно видно, воду, как уже пора вылезать. Лелечка и здесь была неумолима – трех минут для ребенка вполне достаточно.

Когда затихал сад и слышалось только далекое грустное мычание возвращавшихся с деревенскими пастухами коров, мама садилась на крылечке, глядела на огромный красно-оранжевый шар солнца, медленно скатывавшийся за частокол желтых стволов высоченных сосен, и, пытаясь заглушить тягучую тоску по Наталье Петровне, считала дни до ее долгожданного приезда. Занятая воспитанием маленького сына, наведывалась она редко, да и Сергей Владимирович, убежденный городской житель, поездок в деревню не терпел, а если и появлялся в Буграх на денек, то большую часть времени проводил в машине, ожидая возвращения в Москву. Мама, после их коротких визитов, чувствовала себя еще сиротливее. «Катенька, ужинать!» – раздавался голос Лелечки из темного дома, и мама быстро скрывалась за дверью. Электричество не проводили. Как смеркалось, зажигали свечи и, поговорив за чаем о сделанном за день, пораньше ложились спать – завтра старших ждал день новый, как и все предыдущие, наполненный творчеством, а значит, счастьем.

…В один из приездов Натальи Петровны в Бугры, вечером, лежа в постели, мама тихо ее спросила: «Мамочка, а Иисус на самом деле воскрес?» Наталья Петровна верила, молилась, исповедовалась и повсюду возила с собой образок, но… слишком любила своих детей, чтобы сказать правду. Уж больно велик был риск – мало ли с кем ребенок начнет откровенничать на следующий день, – осведомителей было предостаточно. Присев на краешек кровати, она помолчала, вздохнув, погладила маму по голове: «Это была прекрасная легенда, – близкие унесли Иисуса и спрятали его тело… Спи, девочка». Мама послушно повернулась к стенке и закрыла глаза.

В 41-м Наталья Петровна уехала с детьми в эвакуацию в Алма-Ату. Пока все «эвакуриные» (так шестилетний Андрон Сергеевич переиначил «эвакуированные») сидели на чемоданах, пили валидол и думали, что делать, Наталья Петровна сходила на барахолку, притащила в выделенные ей две комнаты старинный стол и удобный диван, повесила купленные по случаю ковры, обустроила комнату детей и через два дня принимала ошеломленных ее «савуар фер» гостей. В эвакуации продолжала работать над переводами и детскими стихами, поддерживала отношения с московскими знакомыми, обшивала и обвязывала детей – все легко, умело, красиво – как умела лишь она.

После войны Сергей Владимирович получил большую квартиру на улице Воровского, рядом с Домом литераторов, и Наталья Петровна создала в ней удивительно уютную обстановку. Маме больше всего нравился царивший там запах: кофе, горьковатых духов, шоколада, апельсинов и чего-то, дразнившего обоняние, но неопределимого, – так пахло благополучие. Раз только сгустились тучи – Александр Герасимов попытался травить Петра Петровича. К нему, понятное дело, примкнула стая злобствующих бездарей. Ольга Васильевна оставалась невозмутимой. На приеме к ней подошел знакомый художник, негромко сказал: «Ольга Васильевна, нападающие на Петра Петровича в подметки ему не годятся, плюньте!» Она, в неизменном вечернем платье вишневого бархата, с маленькой горностаевой пелеринкой на плечах и ниткой жемчуга на шее, с легкой светской улыбкой непринужденно ответила: «На всех плевать – слюней не хватит!» Завистники замолчали, когда в речи о русском искусстве Коба упомянул Сурикова – имя тестя стало для Петра Петровича охранной грамотой и семья вновь почувствовала себя в относительной, для тех страшных времен, безопасности.