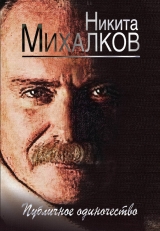

Текст книги "Публичное одиночество"

Автор книги: Никита Михалков

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]

После «Оскара» через полтора года гигантской подготовки мы должны были начать снимать. И чем ближе становился первый съемочный день, тем больше меня охватывал страх. Многие считают, что нужно снимать новую картину как последнюю, а я думаю, что как первую; все заново – новый язык, новая пластика, новый масштаб, особенно в этом фильме, гигантский масштаб, огромные массовки, широкий формат, иностранные звезды.

Без уверенности, без вдохновения такой картины не поднять. Где черпать их, где найти? Самое главное, что никто тебе в этом не поможет, это как болезнь – сам не осилишь, ничто не спасет. Время шло, а душа была пуста. За день до съемок, дойдя почти до полного отчаянья, я решился на странный шаг. Я попросил Людмилу Павловну Греченко (директора Дома-музея Василия Ивановича Сурикова в Красноярске) разрешить мне переночевать в доме прадеда. Она разрешила. Где, думал я, можно черпать силу духа, мощь темперамента, как не в доме великого русского художника, одного из лучших наших исторических живописцев. Я не могу объяснить, чего я ждал от этой встречи, но это была последняя надежда. Меня положили в комнате моего двоюродного прадеда Александра, брата Василия Ивановича, на которого, говорят, я очень похож. Это была жуткая ночь. Дом не принимал меня, он кряхтел, вздыхал, стонал. «Кто это? Почему этот человек здесь?» – наверное, думал дом. Я промаялся до шести утра, в шесть я провалился в сон, в семь меня разбудили, и странно, я был бодр, абсолютно спокоен и свеж. Горячий чай в доме прадеда, с сибирскими шанежками – и все; не оглядываясь, без всяких сомнений, я нырнул в фильм длиною в три года.

Для многих, читающих модные журналы «про кино», съемки – это такой некий сказочный процесс, полный удовольствия, наслаждения, в конце которого тебя ждут слава и деньги. На самом деле – это тяжелейший труд. Тяжелейший. Полный неожиданностей и проблем. Так, например, на первый съемочный день мне приходилось доставлять группу на вертолетах МЧС в те места, куда нога человека не ступала. Это было почти в четырехстах километрах от Красноярска, в глухой тайге. И все решать надо было прямо здесь, прямо сейчас. Кстати об МЧС, о котором я уже упоминал. Если бы не братская помощь моих товарищей, и особенно Сергея Шойгу, Юры Воробьева, – не снять нам этой картины. Потому что снимать кино в нашей стране, а тем более такое – это постоянная чрезвычайная ситуация.

Я уже говорил, что самое трудное – это найти тот момент, когда нужно перешагнуть через порог начала фильма и сказать в первый раз это заветное слово: «Мотор!» Но поверьте, в тысячу раз труднее начинать картину с финальных ее кадров, потому что ни актеры, ни группа, они еще не прошли этого пути, они еще не набрали, они еще не притерлись, они еще не могут по-настоящему прочувствовать все то, что должны сыграть и сделать в финале. Но производственные обстоятельства порой бывают сильнее тебя, и тогда на место твоей растерянности, которую ты, кстати, не имеешь права показать, приходят интуиция, концентрация, а иногда и Божье озарение.

И тем не менее, как ни тяжело начинать фильм с финала, все-таки, когда у тебя в кадре один или два артиста, ты всегда можешь приостановиться, подумать и, в конце концов, снять на следующий день. Но если у тебя в кадре пять тысяч массовки, а это одетые, загримированные люди, то тут вступает в силу теория больших чисел, и некогда искать язык, некогда раздумывать, надо снимать, снимать и снимать. Ибо каждый день стоит бешеных денег. А тут еще и другие проблемы: например, нетрудно пригласить шестьдесят парикмахеров, которые обреют полголовы трем тысячам статистов, которые изображают каторжников, но ведь нужно их уговорить, убедить, и это тоже входит в твою работу, потому что это часть создания атмосферы. Люди должны верить тебе, они должны получать удовольствие от того, что они делают. А если нет, то все это может превратиться в настоящую каторгу.

Чему только не научишься на съемках, даже вертолетом управлять. Я очень хорошо помню этот день, мы снимали далеко от базы, километрах в трехстах, и для нашего маленького вертолета (съемочного) керосин доставлялся на другом вертолете, а там что-то случилось, и он не смог вылететь. Снимали мы сцену, одну из последних в фильме, где Ричард Харрис едет в Сибирь. Этот замечательный английский актер должен был улетать в этот день в Лондон, и у нас не было времени, а керосина было на восемь минут, то есть должно было хватить на два дубля по три минуты, и еще две минуты на всякий случай, чтобы сесть, хоть как-нибудь. Откровенно сказать, я не очень наблюдал за тем, что играет Харрис, мое внимание было приковано больше к датчику топлива, стрелка которого неумолимо приближалась к нулю. С Божьей помощью сели – и сели и сняли.

Главную женскую роль в нашем фильме играла замечательная американская актриса Джулия Ормонд. Но если Олегу Меньшикову у себя дома было так тяжело начинать с финальных сцен, то можете себе представить: каково было Джулии, которая подобно своей героине Джейн неожиданно должна была погрузиться в абсолютно иной, неведомый ей мир Русской Сибири. В работе над ролью актеру не обязательно представлять себе весь фильм в целом, ему не обязательно знать точное место эпизода в огромном полотне, мозаике картины. Это обязан знать режиссер. И здесь только он несет ответственность за артиста, он должен помочь ему и повести за собой. На пятый-шестой день съемок Джулии предстояло сыграть одну из самых драматичных сцен финала. В такие моменты режиссер не имеет права экономить себя. Он обязан вселить в актера свою энергию, заставить его верить в свои силы, дать ему почувствовать, что он любим и не одинок. Вообще любовь к артисту – самое важное средство помочь им преодолеть непреодолимое, любовь к артисту освобождает его от необходимости за эту любовь бороться.

Один из центральных и сложнейших эпизодов фильма – «Масленица». Когда мы начали к ней готовиться, особенно когда начали снимать, я вдруг понял тот потаенный смысл, по которому Господь привел меня в ту ночь в дом прадеда. Суриковская цветовая насыщенность, буйство красок, энергия цвета, его живописная пульсация – все это должно было ожить в эпизоде народного праздника. И здесь было важно все – костюмы, лица, точность и сочность деталей, пластика движения камер, и при этом осознанное мною, хотя и рискованное движение к так называемому «лубку», который по сути дела и является частью народного духа, натуралистической экзотикой, за которую меня так часто крыли в прессе…

К сожалению, не только производственные проблемы нам приходилось решать. Кто-то из «добрых» сограждан и больших «любителей» моего творчества позвонил в милицию и сообщил, что декорация на льду Новодевичьего пруда заминирована. Все остановилось, всех вывели со льда, приехали спецслужбы, привели собак. На пять часов остановилась работа. Пять съемочных часов в зимнее время – это практически весь съемочный день. К счастью, конечно, ничего не нашли, но драгоценное время было потеряно. Как теперь нагонять? К тому же невероятная оттепель до плюс тринадцати градусов, которая в феврале не наблюдалась более столетия, катастрофически растапливала лед. Проблемы наваливались одна за другой. Мало того, что многотонная декорация, вместе с пятью тысячами массовки, с детьми, лошадьми, санями, съемочной группой могли провалиться под лед, так едва не сгорела и сама декорация… Вот тут действительно выясняется – кто и что стоит в группе, потому что счет идет на секунды. Свет уходит, лед тает, массовка мечется, решающим становится профессионализм группы, твое абсолютно точное знание того, чего ты хочешь. На сомнения и раздумья нет ни мгновения, в такие секунды становится ясно, как готовились к съемкам. Параллельно шла круглосуточная работа по укреплению льда, и если бы не специалисты из МЧС, то ушли бы мы все под воду Новодевичьего пруда. Каждые сорок минут нам сообщали о состоянии льда в том или ином месте и особенно там, где были люди и шли съемки. Три фабрики мороженого круглосуточно работали только для обеспечения нас искусственным льдом, жидким азотом заливали основание декораций. Одно из самых страшных ощущений на этой съемке – это такой глухой и глубокий звук, где-то там в недрах пруда, такое «тум-м-м-м…». Причем ужас заключался именно в том, что ты совершенно бессилен, как во время землетрясения, ты просто ждешь, что будет дальше. Дабы избежать паники, знали о реальной ситуации только несколько человек (офицеры МЧС, я и еще трое), остальные ждали съемок и расслаблялись – перекусывали, разговаривали, фотографировались, кто-то загорал, ловя удивительно теплое солнце, повторяли английские тексты, играли в электронные игры. И как это часто бывает после таких неожиданных затяжных пауз, наступает ступор, с людьми что-то делается, они не могут собраться, тогда совсем простые действия превращаются в совершенно непреодолимую проблему. Вот тут становится понятно, кто кого – или ситуация тебя, или ты ее. Самое ужасное, что это происходит в момент так называемой режимной съемки – это уникальное время, когда снимать можно всего несколько минут (от пяти до пятнадцати), и именно в эти считаные минуты нужно успеть нанести на пленку все то, к чему готовились несколько дней, а может быть, и месяцы. В нашем случае мы вообще не имели права на ошибку – второй раз фейерверк уже не снять, это было бы просто невозможно, часть декораций должна была превратиться в головешки, второй дубль фейерверка возможен был только после полного восстановления сгоревшего. Потому такая нервотрепка, потому работало сразу шесть камер, потому порой – и ненормативная лексика. Но уж, извините, тут без этого никак. И наконец, волшебное слово: «Снято!», хотя снято ли? Экран покажет… Но вот тут важно расслабиться, извиниться, если кого обидел, обнять, приласкать, дать почувствовать всем, что мы – в одной лодке, нам друг без друга не выжить.

В кино, как правило, все наоборот: Масленица в феврале – плюс тринадцать градусов, а в марте нам Петренко у проруби снимать, а на улице минус семнадцать, да с ветерком, да с метелью. Вот тут-то и понимаешь, что такое – русский артист. Снимаю шляпу и низко кланяюсь. Ведь если бы один дубль, а тут три; вот тут и выясняется – кто чего стоит. Тут сразу и видно, команда работает, профессионалы или просто умно рассуждающие про кино кинолюбители. У меня – команда, я в это свято верю.

В середине фильма мы уехали снимать в павильоны в Прагу, была построена великолепная декорация, и так же великолепно она была обставлена. Многие спрашивают: а почему в Праге? Ответ прост – там дешевле, чем на «Мосфильме», а уж про мебель и реквизит говорить вообще не приходится. К сожалению, мы постепенно утратили профессионализм в этом.

Первым эпизодом, который нам надлежало снимать в Праге, был эпизод вальса. Мы очень мучились с Пашей Лебешевым: как снимать вальс так, как не снимали его раньше, и придумали (это было наше ноу-хау). Мы изобрели замечательный агрегат, прозванный в народе «Паша-мобиль» – это была платформа на роликах, а камера могла вращаться в любом направлении на платформе. Таким образом мы очень усложнили движение, оно было очень красивым, но самое главное, мы решили проблему фокуса, потому что актеры практически все время были на одном и том же расстоянии от объектива.

Вообще должен сказать, что работа знаменитой пражской студии «Баррандов» меня просто поразила. Все функционирует, каждый знает свое место. Мебель, реквизит, аппаратура в идеальном состоянии. И ни на одну просьбу я не слышал ответа: нет! Хотя справедливости ради надо заметить, что и у нас – мастера не перевелись. Одного из главных персонажей нашего фильма – машину «Сибирский цирюльник» – делали под Нижним Новгородом на военном предприятии, потерявшем заказы. Как говорится: не было счастья, да несчастье помогло. Все сотрудники завода (от директора до маляра), стосковавшиеся по работе, накинулись на нашу машину и с такой изумительной изобретательностью воплотили все наши фантазии и фантазии художника Володи Аронина, что даже он был изумлен. Но выполнить дизайн – этого мало, нужно было, чтобы все это работало, ездило, пилило, валило; и еще – не ломалось. И нижегородцы это сделали.

В Праге работа над фильмом уже вошла в свое русло, набрала свой ритм, силу. Актеры уже работали по-другому… Вообще один из методов подвести актеров к правильному решению – это дать им возможность высказаться до конца. Да, это занимает, конечно, больше времени. Но во-первых, это поддерживает атмосферу на площадке, а во-вторых, наполняет содержанием требуемый результат…

Вообще в такой огромной по масштабу картине, как «Сибирский цирюльник», очень трудно сохранять внимание ко всем деталям, а именно это и определяет качество работы с материалом. Не должно, не может быть ничего не важного, попадающего в кадр, будь то подлинная чашка или на несколько секунд появившийся персонаж…

Владимир Ильин – один из любимейших моих артистов. Самобытнейший человек! Роль его в картине совсем невелика, но с какой нежностью и любовью он к ней относился, как наполнил ее живой энергией, и именно этим сумел сделать так, что капитан Мокин стал одним из ярчайших и запоминающихся образов фильма.

А Женя Стеблов. Он как бы мой талисман. Мы дружим уже почти сорок лет и до сих пор от этой дружбы не устали. Чудный, нежный и удивительно тонкий артист. Плетет свою паутину, и не поймешь из чего.

А Леня Куравлев! Вы знаете, я даже боялся предлагать ему этот эпизод, настолько он мал и внешне незначителен. Но прав Константин Сергеевич Станиславский: нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Куравлев артист большой, очень большой. Потому и не боится ничего. Потому и пустоты в нем нет. Никогда.

А вот потрясающая английская актриса Элизабет Спрингс. Я увидел ее в фильме «Разум и чувства» и понял, какой должна быть в нашем фильме графиня. Мы даже сдвинули наш съемочный календарь, чтобы ее снимать. А она была у нас всего несколько часов, но что за дивные были это часы!

А изумительная Марина Неёлова! Как давно мы мечтали вместе работать, а встретились всего на несколько дней. Роль-то крошечная! Но как филигранно и с какой отдачей на этом микроскопическом пространстве она сумела создать такой яркий и узнаваемый образ этакой мамы-эгоистки, так и не понявшей, кто такой ее сын Андрей Толстой.

(Вообще съемочный период, и особенно на больших фильмах, для меня по крайней мере, порою походит на заключение, настолько ты изолирован от всего внешнего, посторонних общений. Поэтому на площадку ко мне приходили иногда дети и Таня. Но, честно говоря, имея такую возможность, я рад, что ребята были рядом, там, где это нужно. Они даже снимались. Надя в маленьком эпизоде. Тёма сыграл роль юнкера Бутурлина. А у Анны, по-моему, получилась очень серьезная роль, которая, как мне кажется, имеет очень важное значение для всей концепции фильма, и особенно для его финала.)

Про Олега Меньшикова я могу говорить бесконечно, но ограничусь только тем, что скажу: это один из самых крупных артистов нашего времени, и не только для нас, не только для России. Самое поразительное в нем – это то, что каждая его реакция абсолютно неожиданна. Мне интересно с ним работать уже потому, что я точно знаю, что мы не наткнемся на штамп, как это часто бывает.

И еще одно: нужно обладать огромным мужеством и верностью, чтобы десять лет ждать роли, знать, что тебе будет очень трудно почти в сорок лет играть двадцатилетнего мальчишку, и тем не менее сделать все, чтобы его играть.

А это люди, которых на экране вы не увидите:

Володя Аронин – потрясающий художник. Он почти незаметен, он появляется только там и только тогда, когда он нужен. Это удивительно совершенно: он как воздух, его не замечаешь, но без него не можешь.

Это знаменитый, талантливейший Рустам Ибрагимбеков, мой давний друг, мой соавтор, мы дружим с ним с юности и за последние десять лет вместе сделали и «Ургу», и «Утомленные солнцем», и «Сибирского цирюльника».

С замечательным композитором Эдуардом Артемьевым я снял почти все мои фильмы, за исключением «Очей черных». Он один из тех самых любимых друзей, которых можно не видеть годами, но всегда о них помнить.

А наш французский продюсер Мишель Сейду, который уже в четвертый раз рискует находить и находит деньги на наши фильмы.

И наконец, Леонид Верещагин – лучший, на мой взгляд, продюсер страны, единственный, между прочим, продюсер – лауреат двух Государственных премий России…

Юнкера – это, пожалуй, один из самых основных персонажей нашего фильма. Именно так! Этот коллективный образ должен был существовать в фильме как единое целое. Но не формально, а единое целое изнутри. Кто был в армии или военном училище, знает, что ту дружбу, те отношения симулировать невозможно. Они или есть, или их нет. Потому до начала съемок фильма по специальному распоряжению тогдашнего министра обороны генерала Родионова все молодые артисты, а было их ни много ни мало около пятидесяти человек, были отправлены в Костромское училище химической защиты, где провели три с половиной месяца, живя по юнкерскому уставу образца 1885 года. Причем без всяких поблажек, от звонка до звонка. За исключением специальных наук, они занимались всем тем, что входило в учебную программу того времени. Это был и Закон Божий, и фехтование, и танцы, и так называемый «подход к ручке», кодекс офицерской чести, и стрельба; короче, все то, что в результате из молодого юнкера делало настоящего русского офицера.

Честно говоря, мало кто верил, что этот эксперимент нам удастся. Все думали так: приедут артисты, дурака поваляют, потом уедут, будут изображать юнкеров. Но не тут-то было…

Ну уж вообще во что никто не верил – что и Меньшиков, и Ильин окажутся в казарме на это время с юнкерами вместе! Вот это как раз и называется – настоящие артисты, настоящая работа!

И вновь – строевая, по несколько часов, каждый день. И именно это позволило нашим ребятам-артистам пройти по Соборной площади не хуже, чем кремлевские курсанты. Убежден, не было бы этих трех месяцев Костромы – не возникло бы этой юнкерской выправки, юнкерской доблести и юнкерского братства.

На последнем этапе съемок мы снимали лагерь американских кадетов, снимали его в Португалии. Очень трудно кончать картину, сто восемьдесят шесть дней съемок, почти сто шестьдесят тысяч метров пленки, четыре страны, четыре времени года. В общем, целая жизнь…

Съемка как съемка, как каждый день, за одним только исключением: это был день последний – сто восемьдесят восьмой. Сцена осложнялась еще и тем, что в Португалии две недели, пока мы снимали, была жара, ни облачка, и все шло как по маслу. И вот надо же, именно в этот последний день небо над океаном заволокло серо-бурыми тучами. Местные жители предупредили, что надо снимать скорее, эти тучи – предвестники грозы, которая может идти целую неделю. И опять, как тогда на пруду, счет пошел на секунды. В эти минуты никто, включая меня, не думал о том, что это последний план фильма, не думал или не хотел об этом думать.

Я не хотел об этом думать, но я знал, что сейчас я произнесу в последний раз в фильме «Сибирский цирюльник» слово: «Мотор!» Между первым днем и сегодняшним лежала огромная картина, гигантский труд, полтора года жизни – моей, моей семьи, моих друзей; но самое странное, и только потом я это понял, что во время этого кадра я все время ощущал тягучее, томительное желание, чтобы ничто не заканчивалось, не кончалось. Не знаю почему, казалось бы, все устали, действительно устали, и слишком много было проблем, но само ощущение счастья от того, что ты создаешь мир, что ты что-то делаешь и это иногда получается и что за тобой стоят твои друзья, а на пленке может возникнуть жизнь тех, кого ты любишь и хочешь, чтобы их полюбили другие, совершенно поразительно порождало во мне желание, чтобы это длилось дальше.

Но все кончается. И нужно было сказать: стоп! И я его сказал. Наш марафон закончился. И как бы ни тяжело было одиночество каждого бегуна в отдельности и всех вместе на этой длинной дистанции, но самое главное произошло – мы добежали до своего зрителя. (XIV, 1)

(2000)

Вопрос: С премьеры «Сибирского цирюльника» прошло больше года. Фильм посмотрели почти все, кто хотел, отшумела критика, сказали свое слово зрители. Изменилось ли в результате публичного обсуждения авторское восприятие работы?

Пожалуй, нет. То, что мне в картине нравилось, продолжает нравиться; то, что получилось хуже, чем я хотел, таким и осталось.

Мало кто смотрел картину так, как я.

Одни нашли в ней то, чего там заведомо нет. Другие не нашли того, что хотели бы видеть. Были упреки, что я не изобразил голодных рабочих, не показал, как зреет революция.

Но я не стремился показать все.

Про русский бунт снял Прошкин, про рабочих – Панфилов, а я делал кино не об этом. Хотя кое-кто из критиков увидел точные вещи.

У меня были дичайшие проблемы с монтажом. Представьте себе: ты расписываешь фреску, выписываешь ухо, чувствуешь, что это гениально, а потом отходишь от стены и видишь, что оно больше головы!

Изменилось другое – статус фильма, который уже семнадцать месяцев не сходит с экранов, причем некоторые регионы по четвертому разу возобновляют лицензии на показ. На сегодняшний день мы побили все рекорды нынешнего проката.

Рекорды любят цифру. Как мне сообщили в «ТРИТЭ», «Цирюльник» собрал в России, не считая Москвы, чуть больше миллиона зрителей. В пересчете на весь мир это значит, что по самым оптимистическим расчетам картина не окупила собственного бюджета, не говоря о накладных расходах.

Я никогда не говорил, что мы вернем все сорок пять миллионов долларов, которые она стоила, но мы и не должны их возвращать. Если бы ее бюджетом располагали мы, она бы обошлась вдвое дешевле.

Но французский продюсер хотел потягаться с Голливудом. Я его не осуждаю, так как все эти траты производились из западной доли.

Мы отвечаем за наши десять миллионов и продолжаем выполнять наши договорные обязательства. (XV, 2)

(2000)

Ведущий: Я прочитал в некой газете, что есть еще некий авторский вариант картины – шестичасовой.

Его еще нет ни на кассетах, ни на экране. Этот вариант должен длиться четыре с половиной часа. Это три фильма по полтора часа, куда войдет все, что не вошло в картину: новые сюжеты, новые персонажи – все то, что было в сценарии.

Я очень надеюсь, что нам удастся договориться с нашим французским сопродюсером, и он разрешит нам это сделать.

Это вообще новый проект?

Видите ли, сценарий писался двенадцать лет назад… Писался он под Меньшикова, а генерала должен был играть Богатырев.

Вы двенадцать лет держали за ним эту роль?!

Держал.

А женская роль была написана для Мерил Стрип. И она читала сценарий, он ей понравился, но тогда провести двадцать шесть недель в СССР… Причем это не просто актриса приезжает, это приезжает целая «планета» с адвокатами… Мы не рискнули. Да и денег тогда найти было невозможно. Только «Оскар» открыл для нас возможность получать инвестиции с Запада.

Насчет Меньшикова… Я знаю, что есть люди, которые считают, что надо было взять более молодого актера. Я не согласен с этим, потому что нет сегодня артиста класса Меньшикова в этой категории. И насколько Мерил Стрип была бы сегодня в этой роли не очень к месту. Я чрезвычайно счастлив, что нам с Олегом эту роль удалось поднять, потому что всегда труднее играть более молодого, нежели возрастную роль.

Говорят, когда большое кино выходит на видео, то фильм теряет… Сейчас ваш фильм вышел на видео, что он потерял, а что приобрел?

Когда появились ворованные копии, у нас была договоренность с МВД и ФСБ, тогдашние руководители этих организаций вняли моей мольбе, и мы заключили такой неофициальный договор, что будем пресекать любую попытку пиратства этого фильма. И должен сказать, что нам это почти удалось. Они появлялись, эти копии, но настоящей копии, которая сразу появляется на «Горбушке», не было ни одной – копии, снятые с экрана, кое-как размноженные и так далее.

Хочу предупредить, что только та упаковка, в которой две видеокассеты, причем на одной из них лазерным способом нанесено изображение Меньшикова, а на другой – Джулии Ормонд, только эти кассеты легитимны. Они сделаны на «Лазер-видео», и должен сказать, я такого качества на видеопленке еще не видел…

Еще важно настоящее Dolby Stereo Surround. Тем, у кого есть домашний кинотеатр, я гарантирую, что вы услышите такой звук, как вы услышали бы в кинотеатре. Другой разговор, что все все-таки ограничены в картинке – широкий экран, большие массовки, пейзажи Сибири. Конечно, все это теряется. Но коль скоро надо было выпустить картину на видео, мы выбрали компанию, гарантирующую качество.

И я за это качество отвечаю. (VI, 4)

(2000)

Интервьюер: Интересно, удовлетворен ли перфекционист Михалков эффектом от «Сибирского цирюльника»?

Не то слово: я им потрясен!

Правда?!

Не веришь? Объясню.

Меня спас зритель.

Вспомни, сколько дерьма вылили на меня со всех сторон. Одни нашли у Михалкова президентские амбиции и рассматривали картину как рекламный ролик, другие обвиняли в русофильстве, третьи подозревали в заигрывании с иностранщиной…

Коллега Мотыль упрекал, будто я украл чужое название, кто-то говорил, что сценарный ход придуман не мною.

Чего только не плели!

Если все это умножилось бы на пустые залы, тогда перфекционисту Михалкову впору было бы стреляться. Но я с маниакальной убежденностью полагал, что люди должны услышать меня и поверить, что в «Цирюльнике» нет конъюнктуры и трехслойной политической игры.

А почему, собственно, Вам должны верить?

Потому что я не вчера на свет появился, и народ видел мои прежние фильмы, знал мои взгляды.

А еще потому, что «Цирюльника» я снимал, как песню пел. Мы наслаждались совместной работой. Все, вся группа! Поэтому был убежден: зрители примут картину. Неужели же я разучился чувствовать своего зрителя и не в силах сделать так, чтобы всколыхнулась его душа?

И ведь всколыхнулась!

Не спорю… Но помимо зрительского признания Вам наверняка нужна была и некая общественная оценка в виде «Пальмовой ветви» или «Серебряного медведя».

Даю слово: никогда перед началом работы над картиной не думал о том, на какие награды она может претендовать.

А после ее окончания?

«Цирюльник» дался нам так дорого, что я не мог им рисковать, ставить все в зависимость от политической, вкусовой или иной конъюнктуры.

Меня ведь звали в Каннский конкурс, но я не поехал. Мне это не-инте-рес-но! Наступает момент, когда нервное, потное ожидание решения жюри становится безразличным. Оценка критики или коллег не в состоянии ничего изменить в моем отношении к фильму. Дадут или не дадут – какое это теперь имеет для меня значение?

Я ведь побывал в роли председателя жюри и на Берлинском фестивале, и на Сан-Себастьянском и хорошо знаю закулисную кухню. У меня нет морального права подставлять «Цирюльника»… Картина – не мое личное дело, это коллективный труд, а вокруг фестивальных призов и наград слишком много случайностей и политики.

Повторяю, я выиграл главное: на съемках царила уди-ви-тель-ная атмосфера братства, о которой можно только мечтать. И второе: картину принял зритель.

Чего еще желать?..

А Вы часом не устали от «Цирюльника»?!

Абсолютно нет.

В картине есть свежесть и кислород, которые нам всем так сегодня необходимы. Иначе люди не смотрели бы фильм по пять-шесть раз.

Вы хотели смонтировать телеверсию картины. До этого дело не дошло? Почему?

Я все сделал, но не могу пока получить письменного согласия Джулии Ормонд и Ричарда Харриса (таковы условия их контрактов) на показ трех серий по российскому телевидению. Но телеверсия будет, никуда она не денется.

Другое дело, что ничего не нужно торопить, искусственно подгонять. Всему свое время…

Я не знаю, что было бы с картиной, появись она, когда мы ее задумали и написали сценарий.

Это в 1988 году?

Ну да. Тогда ведь Россия еще только входила в смутное время, не пережила всей глубины падения и не ощущала тяжести предстоящего опустошения.

«Цирюльник» потому и сработал, что появился вовремя.

И это не моя заслуга – вот, дескать, какой провидец. Нет, это Господь управил.

А такой фильм в самом деле ждали. Поэтому он и через два года продолжает собирать полные залы. Скажем, в Питере, в кинотеатре «Аврора», картина выдержала тысячу сеансов, администрация хотела снять ее с проката, а люди не дали… (II, 33а)

(2001)

Интервьюер: Когда вышел «Цирюльник», Вы говорили, что вынуждены были пожертвовать многими эпизодами и даже сюжетными линиями, но они все войдут в телевизионную авторскую версию. Вы отказались от этого замысла?

Нет, не отказался.

Сейчас работаем над тремя сериями по полтора часа для ОРТ. Это будет другое кино, это будет кинороман для домашнего чтения. Как книга, которую перелистываешь неспешно, страница за страницей.

А Вы не боитесь, что романное дыхание вашего сериала сорвут рекламные блоки, без которых не возможен никакой кинопоказ?

Сейчас, монтируя этот фильм, я уже думаю о том, где рекламные блоки могут встать безболезненно. Лучше уж я сам, чем потом кто-то бездумно это сделает за меня.

Злиться на телевидение бессмысленно, нужно учиться цивилизованному общению с ним.

Довольны ли Вы тем, как «Цирюльник» прошел в мировом прокате?

Начнем с того, что он уже двадцать семь месяцев идет в нашем прокате.

Двадцать семь месяцев! Неплохо, да?

Но после моей каннской пресс-конференции, где я высказался по поводу Косово, фильму перекрыли путь в Америку. Какие бы ни находили в нем недостатки, но если в России, не самой последней, смею думать, стране, его посмотрело вдвое больше людей, чем «Титаник», то, согласитесь, я вправе был рассчитывать, что в Америке на него пойдет хотя бы десятая часть из тех, кто плакал на «Титанике».

Но вот я приезжаю в Латинскую Америку, в Аргентину, и показываю там фильм. Один сеанс. Наблюдаю за зрительным залом. Смотрят… ну как в Туле. Смеются, где надо, плачут, где надо. После фильма – аплодисменты стоя.

Ко мне толпой кинулись дистрибьюторы: где, как, когда снята картина? Почему мы о ней не знаем? Продайте!

Я им объясняю, что не вправе лицензиями торговать. Обращайтесь к нашим партнерам-французам, они вложили больше денег. Приезжаю в Париж к своему продюсеру: «Слушай, аргентинцы готовы купить права на всю Латинскую Америку. Давай, продавай!» А он: «Давно проданы». Я: «Как?» А он: «Так!» Давно проданы! США перекупили лицензию, чтобы не показывать картину в Латинской Америке.

Ну и как ко всему этому относиться?

Абсолютно фантастическая история.

Вот. А почему?