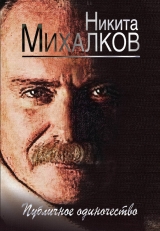

Текст книги "Публичное одиночество"

Автор книги: Никита Михалков

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]

Может быть, покажусь нескромным, но они мне все дороги.

Дорого то ребячество («и мы сымать умеем»), которое определило несколько размашистую стилистику первой ленты.

Дорога попытка, возможно, не до конца осуществленная, проследить в картине «Раба любви», как в сонном царстве далекой от жизни кинематографии начала века исподволь, но неуклонно вызревало желание вдохнуть полной грудью свежий ветер грядущих перемен.

Дорог и последний фильм, в котором хотелось вступить в открытую полемику с теми, кто привык экранизировать Чехова скучно, неинтересно, словно не было на свете Антоши Чехонте…

Да, все ленты мне дороги. И, наверное, это естественно. (I, 5)

(1980)

Каждая роль, каждый фильм – это часть моей жизни.

Меня поглощает процесс подготовки съемки. Наверное, поэтому наибольшее удовлетворение и получаю от самого процесса работы.

Хотя мне не все равно, каков будет конечный результат, как примут картину или роль зрители. (I,10)

(1982)

Я к актерам прислушиваюсь, иду за ними, стараюсь, чтобы им было удобно. Но в определенный момент вынужден, если их представление об образе и характере расходится с моим, добиваться того, что мне нужно.

Я играю все, за всех и со всеми вместе. Наверное, совершаю насилие, но иначе не могу.

Я против элитарного кино. Хочу открыто говорить со всеми… Чтобы снять фильм, который будет понят, нужно опираться на национальные корни. Я считаю, что только истинно национальное искусство может стать интернациональным. (I, 14)

(1983)

Кино для меня не профессия, а жизнь.

И это не красное словцо. А в моей работе я пользуюсь, как неоднократно говорил, одним критерием: стыдно или не стыдно за сделанную картину. Здесь и побудительные мотивы, и результат…

Я снимаю, и я здесь весь. Нравится – спасибо. Не нравится – извините. Это кусок моей жизни, мой и моих друзей. Мы сделали, ибо не сделать не могли. (I, 16)

(1984)

Для меня каждая картина – как болезнь.

Только первый раз я был уверен, что знаю все. Но с каждым фильмом все сложнее и сложнее работать.

Кинематограф – это моя жизнь. Говорю искренне и думаю, если действительно это жизнь, то критерий один – стыдно или не стыдно! За ошибки не стыдно и не может быть стыдно, если ты был искренен. Стыдно может быть в том случае, если ты пытался снять картину, которая не из тебя выросла… (I, 19)

(1984)

Профессия требует от кинорежиссера, по моему глубокому убеждению, обширных знаний в самых различных областях культуры и искусства. (I, 21)

(1987)

Я не хочу ни стоять, ни догонять, я хочу идти своей дорогой. А из какого времени я беру материал для моих фильмов, это должно волновать только меня самого.

Главное – это не забывать, во имя чего ты берешь в руки камеру. И здесь мне вновь хочется вспомнить фильм «8 ½», в котором Мастроянни говорит поистине пророческие слова: «Я хочу говорить правду, которой я не знаю, но которую ищу».

Я готов подписаться под этими словами… (I, 23)

(1988)

Я перед каждой картиной просто заболеваю.

Да, это болезнь. Мучительный, трудный период. Каждый раз, когда начинаешь писать сценарий, думаешь, скорей бы кончить. Просто уже невозможно. Кончили. Наконец подготовительный период, начали его и уже думаешь – невозможно, надо скорей снимать, и так до конца картины. А потом – закончил… и пустота.

И тогда, чтобы в этой пустоте не начать заниматься поисками результатов своего труда, я стараюсь тут же влезть в новую работу. Сниматься, или ставить спектакль, или снимать картину.

Именно в этом моя независимость. (II, 17)

(1989)

Бесконечно счастлив, когда приступаю к новой работе. Это очень мучительно. Но это сладкая мука, когда вдруг в тебе рождается ощущение какой-то сцены, эпизода, отдельной детали, подчас не выразимых словами. Но ты чувствуешь: по-лу-ча-ет-ся! И ты готов плакать от восторга.

Я никогда не задумываюсь о том, каким будет результат. Завершив работу, очень быстро о ней забываю. И когда спустя время удается вновь посмотреть давно снятую картину, нередко бываю удивлен: неужели это я сделал?

Принято считать, что каждую ленту надо снимать как последнюю. Я же думаю – как первую. На самом деле, первое изумление, первая любовь, первое предательство, первая трагедия – все это потрясает сильнее, чем все то же, испытанное во второй, третий, пятый раз.

Можно, конечно, снимать очередной фильм. Но гораздо радостнее каждый раз снимать свою первую картину. Начинать с нуля, отдавать все силы, самозабвенно лезть на вершину, чтобы, закончив восхождение, вновь убедиться, что ты опять лишь на середине пути.(I, 28)

(1989)

У меня такое чувство, что я снимаю одну длинную картину, независимо от того, во что люди одеты, что они говорят…

Поэтому, когда возникают в разговорах, в творческих взаимоотношениях, в воздухе мысли, что, мол, наверное, надо было бы сейчас снять такой-то фильм… Я сразу стараюсь гнать от себя эти мысли.

Я никогда не выигрываю, когда что-то просчитываю. Я не могу и не хочу просчитывать свое творчество… У меня никогда не было мучительных поисков сценария, темы.

У меня – другое.

Я знаю, что я использую двенадцать процентов того, что я могу с точки зрения энергетических затрат. Самое счастливое время для меня было, когда я снимал одновременно две картины – «Обломова» и «Пять вечеров». У меня была группа девяносто человек, я спал три часа. Но я был невероятно счастлив, ибо я тратил свою энергию на дело, которое было мне интересно, которым я горел. (II, 18)

(1991)

Любое требование сатисфакции, любое взятие реванша – ужасно… Что толку, если я расскажу всем, что моя «Родня» два года не выходила на экраны? Я не жаловался (чего ждало руководство), ни слова не сказал, только попросил того режиссера, который подправит картину, получить причитающиеся мне деньги и снять мое имя с титров. Не взялся никто.

Мне хочется сказать словами персонажа профессора Серебрякова – дело надо делать, господа, дело… (I, 36)

(1991)

Когда я работаю режиссером, то думаю, что сыграю в сто раз лучше, чем все артисты, включая женщин, старух и собак.

Когда я работаю актером, я убежден, что режиссер ничего не понимает, я все сделал бы лучше.

Это кажущееся ощущение. (I, 36)

(1991)

О чем мои фильмы?

Это поиски гармонии между человеком и миром, который его окружает… (I, 41)

(1992)

Наше поколение – герои созерцания, убежден в этом. По несчастью или счастью, но оно таково.

И лично у меня нет никакого желания художественным образом анализировать сегодняшнюю жизнь, нет желания говорить зрителю о том, что я не люблю. Я снимаю фильмы о том, что мне близко и дорого. Пусть зритель увидит сам, что я должен не любить, любя это.

Я не хочу снимать, например, такой фильм, какой снял Станислав Говорухин «Так жить нельзя». Это очень хороший фильм, но я не хотел бы быть его автором.

И почему я должен понимать свое время через современность?

Я его могу толковать через время Ивана Калиты, Дмитрия Донского. Я не могу, находясь внутри своего времени, пытаться определить для себя происходящее и тем самым как-то повлиять на него.

Кто-то хочет и может, а я не хочу и не могу… (II, 24)

(1993)

Существуют разные языки, разное кино…

Я считаю, что за любое достойное произведение (будь то книга, кино или живопись) зритель или читатель расплачивается своим вниманием. То есть самым дорогим, что есть…

Американское кино, которое тащит зрителя за уши и показывает ему: это, это, это… На мой взгляд, такое кино химическое. Почему я не люблю длинные планы, потому что я люблю организовывать кадр изнутри, а не организовывать его в монтаже.

Эйзенштейн убил кино! То есть не убил, а сделал его коммерческим. Эйзенштейн, придумав монтаж, совершил одно из самых невероятных открытий и в то же самое время злодеяний. Можно снять полное дерьмо, а великий монтажер может из этого сделать все, что угодно!

Сними это одним куском – и видно, что ты умеешь, что не умеешь, и зритель имеет возможность разглядеть, понять, достоверно это или нет, – тогда совсем другой класс. Это другого уровня доверие зрителю и ответственность перед ним. (III, 2)

(1993)

Я никогда не занимался кинематографом спекулятивным, торопливо-конъюнктурным. Поэтому лобового, зеркального отражения сегодняшней политической действительности в моих фильмах нет и не будет.

Но в творческих импульсах, в образной энергии, в точке зрения на события давней и недавней российской истории это, надеюсь, найдет свое отражение. (I, 53)

(1994)

Я и кино снимаю только про то, что люблю.

Вот почему у меня есть, например, картины про Обломова, про чеховского Платонова, про русского шоферюгу, заброшенного судьбой в монгольские степи, есть документальная картина про мою дочь Анну, а про Троцкого или Ленина фильмов у меня нет и не будет. (I, 60)

(1994)

Я люблю свои картины.

Но не потому, что считаю их хорошими, а потому, что в каждую из них вложена часть моей жизни, часть жизни моих друзей. И «Рабе любви», и «Механическому пианино», и «Пяти вечерам», и всем другим фильмам я отдал свои силы, нервы, бессонные ночи.

Но странное дело: сразу после окончания ленты я еще могу подробно вспомнить, как и почему снят тот или другой эпизод, но проходит время – и фильмы начинают восприниматься, словно они были созданы в другой жизни…

Мои картины – не планеты, но сделанные мною фильмы существуют сегодня, словно самостоятельно отлетевшие тела, орбиты которых уже от меня не зависят…

Каждая новая работа должна вызреть, родиться во мне. По заказу я снимать не могу, не умею, не хочу. Картина рождается, как аккорд, нота за нотой. Не зря кто-то из великих сказал, что любое искусство пытается быть похожим на музыку.

Главное – услышать свою музыку… (I, 60)

(1995)

Интервьюер: Можете назвать десятку своих любимых фильмов?

«Земля», «Буч Кессиди и Сандес Кид», «Пролетая над гнездом кукушки», «Девушка с коробкой», «Окраина», «Восемь с половиной», «Стыд», «Ночь», «На последнем дыхании», «Четыреста ударов», «Расёмон». (II, 27)

(1995)

Вы знаете, что такое снимать кино сегодня в России?

Вы не представляете, что это такое сегодня. Но мы это делали. И мы снимали не чернуху, не порнуху, не то, что можно быстро продать, не клипы – нет. Мы делали свое дело, и Господь нас управил и помог нам в результате, одарив нас авансом, я бы сказал.

Это я и другим предлагаю: просто вкалывать.

Трудно?! Я понимаю. Но надо искать.

Ведь сколько людей из моих коллег сгинули. В Доме кино, в ресторане, стоя в третьей позиции, причитают: «Мне не дают… мне не дали… и т. д., и т. д.».

Не дали это – делай другое!

Я по бритве ходил в течение тех лет, когда снимал кино. Меня в дверь выгоняли, я в окно влезал, хихикал, бил чечетку (сколько пыли выбил в кабинетах из ковров чечеткой), но для дела. Я не себе выбивал какие-то льготы и блага, а для дела. Не запускали меня с этой картиной, я запускался с другой. Я находил другое, что меня волнует. Не давали это, я находил третье. Слава богу, какая литература у нас, сколько возможностей…

Просто работать надо! (V, 4)

(2000)

Я никогда не снимал кино для того, чтобы что-то получить.

Никогда.

И, может быть, поэтому Господь вознаградил меня достаточно большим количеством всяких знаков и отличий. Самая главная, на мой взгляд, награда – это сам процесс работы.

А с другой стороны, если люди сопереживают происходящему на экране, разве не для этого существует кино, да и искусство вообще? (II, 32)

(2003)

Интервьюер: Большинство критиков, да и ваших коллег, называют гениальными ваши ранние фильмы и сдержанно отзываются о последних. Есть ли у Вас к самому себе профессиональные претензии по поводу позднего творчества?

У меня огромное количество претензий и к моим первым фильмам.

Я никогда не существовал по принципу: раз им это нравится, значит, это совершенно, а если не нравится – это плохо. У меня свой счет к каждой своей картине. И к «Механическому пианино», и к «Пяти вечерам», и к «Рабе любви»…

А какая из ваших картин с точки зрения профессионального уровня Вам наиболее ценна и интересна?

Конечно, «Сибирский цирюльник».

Потому что технически и по масштабу это была самая большая картина. Заполнение кадра на широком формате – это увлекательнейшее дело. И никогда в жизни я не осваивал такой бюджет… (I, 101)

(2007)

Интервьюер: Вы восемь лет не снимали. Почему?

Я очень рад, что у меня была пауза длиной в восемь лет. Я собирался с мыслями.

За это время многие из моих коллег «сдулись», потому что хотели торопливо, пока есть возможность, скороговоркой, не накапливая, проговорить актуальное и модное. За это время сильно изменилось кинопроизводство как в лучшую сторону, так и в худшую. Наряду с прорывами в технологиях деградировала сама профессия, специалистов нет. И я это ощущаю на площадке.

Одно дело снимать рекламу прокладок: три часа – и те же деньги, и другое дело – блокбастер, где тысяча людей массовки, с настоящими взрывами, техникой. (I, 128)

(2008)

У меня столько еще несделанного, недосказанного, что хотелось бы хоть частично реализовать…

Интервьюер: Что именно?

Ну, во-первых, «Солнечный удар» Бунина. И «Однажды в России». Это энциклопедия современной российской жизни. Но не как «12», а с другой стороны.

По типу «Однажды в Америке»?

Да…

Вот представь: 1990-е годы. Японский ресторан. Очень дорогой. Официант приносит-уносит блюда. За столом компания мужиков. Пробуют палочками – не очень получается. Разговоры ни о чем. Вдруг звонок мобильного. Замолкают на секунду… Нет, не то. Опять что-то заказывают, пробуют. Официант сгребает остатки, уходит на кухню, камера за ним, мы видим, как все это – ш-ш-ш… в помойное ведро. И в том числе мобильный телефон. Из ведра телефон попадает в мусорный бак. У бака сидит бомж. Как потом выясняется, бывший научный работник. Слышит звонок, достает трубку, отвечает. Ему говорят: «Ждем через двадцать минут по такому-то адресу…»

Это завязка. Дальше этот человек на абсолютно авантюрной основе попадает в такую драматическую спираль…

Звучит захватывающе. Вас потянуло на триллеры?

Это не триллер, это сага. (I, 129)

(2009)

В принципе, я стараюсь (может, это и неправильно) не использовать однажды открытое постоянно.

Скажем, могу все рассказать про картину, пока ее придумываю, пока пишем сценарий, пока снимаю ее и монтирую…

Интервьюер: Вы что же – все эпизоды явственно представляете?

Безусловно, все вижу и каждый отснятый кадр помню – даже на таком пространстве, как «Утомленные солнцем – 2» (а это где-то двести семьдесят пять часов материала)… Монтажеры удивлялись, когда, отсматривая очередной эпизод, я говорил им: «Такой-то кадр я точно снимал», и они его находили.

Ну, а как можно было его упустить, если одно логично вытекает из другого?

Когда же картина закончена, вышла на экраны и прошло время, она у меня отлетает, как ступень ракеты, я совершенно ее забываю. За моими плечами нет груза из отработанного материала, и, кстати, я думаю, это отцовское качество: к своим стихам он абсолютно легкомысленно относится. Это качество, к счастью моему (надеюсь, что к счастью), мне дорого.

Другое дело, у меня уйма материалов, скажем, о фильме «12», и сейчас мы можем смонтировать тридцать серий мастер-класса, показать, как картина рождается… Ну что же, есть и есть – над ними я не дрожу, живу по Пастернаку: «Не надо заводить архива, / Над рукописями трястись… /

И должен ни единой долькой / Не отступаться от лица, / Но быть живым, живым и только, / Живым и только до конца».

Заканчивая какую-то работу, я не сидел на коробках с готовым фильмом в ожидании славы – достаточно легко забывал о том, что снято, и не переживал: «Ой, не дай бог теперь сделать хуже!»

Снято – страница перевернута!

Такому своеобразному сжиганию за собой мостов меня научил замечательный режиссер Ежи Кавалерович, который намного старше меня. В свое время на Московском кинофестивале я показал ему свой первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Потом мы сидели в Доме кино, выпивали, и он сказал, поскольку моя работа ему понравилась: «Немедленно начинай новую. После того как я снял картину «Поезд», имевшую огромный успех, потерял двадцать лет жизни – все эти годы выбирал сценарий и думал: не сделать бы хуже. Сравнивал и отбрасывал: не то, снова не то…»

Энергия между тем уходила…

Вот именно.

Это как у бородача спросили: «Вы когда спите, у вас борода на одеяле или под ним?», и он перестал спать, потому что постоянно думал об этом, и ему было и так и сяк неудобно. (I, 137)

(2009)

Вопрос: Любите ли Вы пересматривать свои фильмы?

Да.

Но никогда не делаю этого специально. (XV, 41)

(2010)

Интервьюер: Как Вы выбираете тему?

Я пришел к выводу: если тебе интересно о чем-то думать, писать, снимать и там играть – значит, это может быть интересным и другим…

Нужна живая энергетическая связь с людьми, о которых ты говоришь. Это раз. И второе – сострадание к человеку.

Вот говорят: Михалков против нового кино. Это чушь собачья, ошибка и заблуждение. Я снимал артхаусные картины «Без свидетелей», «Пять вечеров», «Урга»… И я не против артхауса, но я хочу, чтобы человек, который рассказывает о мерзости и грязи, сострадал, сопереживал тому, как ужасно живут люди, помогал им, хотя бы душой, решить свои проблемы, любил бы этих людей.

Один мудрый человек сказал: жестокая правда без любви есть ложь. Это абсолютная истина.

Есть что-то заветное?

У меня есть несколько идей, историй просто потрясающих… Одна из давних – гениальный сценарий про жизнь и гибель Александра Грибоедова. Потрясающий материал, который мы собирали четыре года… (I, 142)

(2010)

Интервьюер: А у Вас нет ощущения, что у общественности требования к Вам выше, чем к другим режиссерам? Что с Михалкова спрос другой, от Вас ждут оскароносных фильмов и не дают права на ошибку?

Я не задумываюсь о том, ждут или не ждут чего-то от меня. Для меня существует правда и неправда. Справедливость и несправедливость.

Обратите внимание: кино ведь разрушено вообще! Хорошая картина Попогребского: два артиста, одна камера и голый остров. А то кино, которое приносит деньги, дает масштаб, дает спектакль, – где оно?

По идее, тому, что мы сделали < в «Утомленных солнцем – 2» >, нужно поклониться в ноги и сказать: «Ребята, молодцы! Как вы сумели собрать группу, которая может восемь лет работать?!» Не коротко-быстро заработали на клипе и разбежались отдыхать, а восстанавливали профессию, целые пласты профессии! Реквизит и все прочее…

А что вместо этого ищут? Этих людей интересует подъем индустрии? Почитайте! Разве там есть хоть одна тысячная простого интереса к тому, что это можно делать у себя на родине? И мосты строить, которые год стоят, чтобы обветшали, и потом их взрывать, и массовки по три с половиной тысячи…

Можно делать! Чего же вы не радуетесь? Значит, вам важно не то, что это делают в принципе, а то, что это делает Михалков, а ему этого делать не надо.

Если бы эту картину снял другой режиссер, как Вы думаете, какая была бы реакция?

Возможно, более спокойная.

А я думаю, что не просто спокойная. Его бы на режиссерском стуле понесли бы в Канны прямо на руках… (I, 146)

(2013)

Вопрос: А как обычно происходит выбор темы для вашего нового фильма? Это зависит от вдохновения или Вы заранее планируете, о чем будет картина?

Я снимаю то, что в эту секунду меня волнует.

Допустим, когда я снимал «Утомленные солнцем – 2», то в середине между съемками возникла идея снять «12». Я настолько жгуче почувствовал, что это надо сделать, что мы остановили съемки и сняли «12», смонтировали и выпустили, а потом стали снимать дальше «Утомленные солнцем – 2».

Нет одной идеи. Это как пельмени: забрасываешь в кастрюлю, один всплыл… Но это – не всеядность, просто я об этом, этом и этом хотел бы сказать, и это мне кажется важным.

Но так, чтобы: в этом году – год Франции, сниму-ка я фильм с французами… Такого не было… (XV, 75)

«Девочка и вещи» (1967) (2012)

Сегодня я вам расскажу о самой первой моей работе. Это был немой этюд, он назывался «Девочка и вещи».

(Когда ты снимаешь первую работу, ты думаешь, что «о-о-о!». Сейчас ты произведешь революционный переворот в кинематографе. И это правильно – так и должно быть. Хочется так много сказать! Но для немого этюда не должно быть прямого текста, с диалогами – это уже следующая студенческая работа, после немого этюда идущая. Тут же просто нужна некая ситуация, в которой что-то происходит без того, чтобы это было озвучено диалогом или монологом человека, конкретно в кадре говорящего.)

Мы придумали с Игорем Клебановым (он сейчас начальник большой – президент Гильдии кинооператоров, а тогда был студентом ВГИКа) историю о том, как через девочку, которая живет в какой-то атмосфере, мы прослеживаем отраженным образом ситуацию в ее семье… Конечно, это могло бы быть темой и для большого фильма, и мы знаем такие прекрасные работы. Но здесь нам были важны просто взаимоотношения девочки с предметами, через которые мы узнаем какую-то часть жизни ее дома. Она включает магнитофон тех времен. Она слышит, но не совсем понимает то, о чем идет речь. А зритель должен понимать, что не так все просто в этом доме, хотя девочка живет своей, абсолютно оторванной жизнью, среди предметов, которыми она играет, рассматривает; взрослых предметов.

Снимали это мы в квартире моего отца. Набили огромным количеством предметов комнату мамину. Там было все. Мы туда все стащили, предполагая, что это загромождение предметами будет создавать некий антураж, образ жизни этой девочки. Была у нас маленькая девочка, и мы ее поместили вот в эту жизнь.

Наивная картина очень, маленькая…

Мы очень были воодушевлены тем, что у нас есть камера. Это было все так трепетно, когда проходил какой-то дубль, и мы переживали, как там получилось, и все время ждали пленку из лаборатории, чтобы посмотреть… Короче – из этого и сложилась такая вот картинка – «Девочка и вещи».

Михаил Ильич Ромм, наш мастер, человек с потрясающим юмором, посмотрел картину и сказал: ну, это я бы по-другому назвал – это история девочки в комиссионном магазине.

Да… Мы набили эту комнату всем, чем только можно, там были: и люстра, и бокалы, и стаканы, и бигуди, и фотографии, и посуда, и мебель, и так далее, и так далее… Я проглотил эту оценку. Но, в результате, само-то задание было выполнено. Ведь мы рассказали эту историю, не прибегая к конкретному диалогу в кадре.

Мои недруги-критики много лет спустя, когда посмотрели эту картину на каком-то студенческом фестивале, сказали, что это была лучшая работа Михалкова и что все, что он сделал потом, – гроша ломаного не стоит…

Ну, я надеюсь, что это не так!

Во всяком случае, это была первая трепетная история, связанная с нашим первым прикосновением к пленке… (XV, 71)

«…А я уезжаю домой» (1968) (после 1968)

<Эта курсовая работа Никиты Михалкова во ВГИКе имела следующий сюжет>:

Поздней осенью в каком-то южном санатории встретились случайно два совершенно разных человека: один – художник, другой – простой парень, полярный летчик. Они знакомятся с местным жителем – рыбаком Михалычем, человеком немного старше, чем они, и по прожитым годам, и по жизненному опыту. Знакомство перерастает в очень дружеские отношения, которые омрачаются тем, что у художника, как вдруг выяснилось, любовная связь с бывшей женой Михалыча. А парнишке-летчику, никак не желавшему зла Михалычу, без всякого умысла рассказавшему ему о том, с кем встречается его друг-художник, не повезло: он остался с переломанным носом.

Такая вот достаточно банальная курортная история.

Но главным в ней для нас были не сами эти коллизии и сюжетные перипетии, а общая атмосфера, мироощущение, которое ярче всего выплескивалось в финале картины. Четыре человека прощаются друг с другом на вокзале и, несмотря на горечь пережитых обид, имеющих и вполне вещественные следы вроде перебинтованного носа, не испытывают друг к другу ни вражды, ни отвращения. Не потому, что они такие всепрощенцы или очень воспитанные люди, а просто потому, что есть для всех них нечто большее, лежащее за гранью конкретных, личных, сиюминутных взаимных счетов. И когда вдруг из вокзального репродуктора раздаются звуки «Цыганочки», они пускаются в пляс, и этим яростным, чуть «с выворотом», эмоциональным взлетом заканчивается наша картина.

Это решение финала стало для меня принципиально важным, определившим на значительный период мой подход к искусству… (III, 6)

«Спокойный день в конце войны» (1971) (1988)

Моей дипломной работой была трехчастевая картина «Спокойный день в конце войны» по сценарию, который мы написали с Рустамом Ибрагимбековым. Это одновременно смешная и трагическая история, в конце которой погибает ее главный герой.

Сценарий тянул на полнометражный фильм. Но запускать студента-дипломника с полнометражным фильмом не имели права. Вернее, не хотели, не могли, и вообще не полагалось. Поэтому мы решили, что за те сроки и те деньги, что нам отпустили на обычную трехчастевую дипломную работу, мы снимем полнометражный фильм.

И сняли.

Там был очень хитро придуман сценарий. Очень локальная история. Всего два актера: Наталья Аринбасарова и Сергей Никоненко. Несколько человек массовки. Все предельно скромно, ничего лишнего. Снимал картину наш замечательный оператор Дмитрий Коржихин, увы, уже покойный. Он был намного старше меня, что, однако, не мешало нам дружить.

Работали все мы с удовольствием, и я гарантирую, что у нас получился вполне достойный фильм. Говорю это смело, потому что таким было не только мое мнение, а мнение всех, кто его видел.

Тем не менее, на сдаче фильм «зарезали»… (II, 16)

(2010)

Интервьюер: Ваш выпускной фильм во ВГИКе был о войне – «Спокойный день в конце войны». А какие звезды в ролях: Наталья Аринбасарова, Сергей Никоненко, Александр Кайдановский, Лев Дуров, Александр Пороховщиков, Валентин Смирнитский, Юрий Богатырев…

Хоть фильм и о войне, но он снимался легко, играючи, радостно.

Как песня пелась. И актеры тогда не были звездами, за исключением Аринбасаровой и, может быть, Сережи.

Но мне эту картину «зарезали».

Взревновали маститые режиссеры. Как же так! На деньги, отпущенные для дипломной работы – двести пятьдесят тысяч рублей, – какой-то сопляк за три месяца снял полнометражную картину! (Как мне тогда показалось, да в общем-то и сейчас кажется, очень хороший фильм.) Конечно, после этого их могли спросить: а что же вы? Снимаете и дольше, и дороже!

Наверное, на их месте я поступил бы так же. Фильм дальше не пустили. (II, 67)

«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) (после 1981)

Картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» предшествовала повесть «Красное золото», которую мы написали вместе с Эдуардом Володарским. Сюжет ее был навеян небольшой заметкой в одном из журналов, рассказывавшей историю путешествия из Сибири в Москву поезда с золотом, реквизированным у буржуазии, о том, как оно было захвачено белогвардейской бандой, переходило из рук в руки, пока наконец не было отбито чекистами.

Нам хотелось показать все, на что мы способны, поэтому так изобилует картина всякими излишествами. Мы явно перебрали в отношении насыщенности сюжета, трюков, колоритности фактур. Стремление к самоутверждению в общем-то не идет на пользу искусству: картина получилась затрудненной для восприятия.

Если бы «Свой среди чужих» я снимал сейчас, то, конечно, все было бы иным, но я не стыжусь этой картины – не потому, что считаю ее большой удачей. Она выражала то ощущение жизни, которое было присуще мне тогда, мой темперамент, мое понимание кинематографа.

Делай я эту картину сейчас, она бы выражала уже мой нынешний опыт, жизненный и кинематографический. Сейчас я не смог бы сделать прежних ошибок и не смог бы добиться того ощущения свободы, которая жила во мне и требовала своего проявления.

Я люблю эту картину вне зависимости от того, хороша она или плоха. (XV, 6)

(1993)

Интервьюер: «Свой среди чужих» как бы луч света в темном царстве. Как Вы пришли к нему?

В этой картине мы как бы доказывали всем, что мы все умеем. Она поэтому так и перенасыщена всякими трюками, пластическими поворотами. Это был единственный раз в жизни, когда я писал роль для себя. Обычно я никогда этого не делаю и снимаюсь по необходимости…

За тобой – ничего, тебе нечего бояться сделать хуже. Ведь отстаивать всегда труднее, чем завоевывать. Была легкость, мы ничего не боялись: ну, получилось – хорошо, а нет – ничего не поделаешь…

Была команда все-таки хорошая: оператор Паша Лебешев, Саша Адабашьян (потом мы с ним стали писать сценарии). Была команда, которая рисковала. Я снял все за восемь недель. Мы были очень раскованны, верхом на лошадях, драки и прочее… Я назвал его «истерн»! (III, 2)

(2004)

Жанр был определен с самого начала, и время Гражданской войны идеально для него подходило. Я был тогда под впечатлением картин Серджио Леоне… В какой-то степени он побудил меня начать «Своего среди чужих»…

Жанр вестерна, сказки, мелодрамы – чистый, очень определенный. Мне вообще нравится чистый жанр. Может показаться, что в этом скучно копаться. Но именно в ограниченном жанре ищешь нечто такое, что его сделает совершенно иным…

Именно за находки в этом жанре нас тогда и шпыняли в прессе, упрекали в нереалистичном изображении Гражданской войны. Например, говорили, что атаман банды, мол, не расхаживал, как американец, в пальто и шляпе, не применялся тогда и дисковый ручной пулемет. (Хотя пулемет «Льюис» уже применялся.)

Пальто и шляпа?

Это же не казачий атаман. Он бандюган, ходить мог в чем угодно, даже в дамской шляпке с вуалью… Там все могло быть.

Кстати говоря, вся одежда Брылова была сделана по фотографиям того времени. Но, конечно, налет вестернизации был, зачем отрицать.

Что касается Гражданской войны, она вся была отснята в романтической дымке. К тому времени уже была сложившаяся киномифология. У меня не было задачи ее разрушить, и я снимал фильм не про белых и красных. Моя картина – о дружбе, о людях, которые имеют каждый свою правду. Они все личности, а не клише дурного человека или хорошего…

Я хотел все сразу: и снимать, и играть, и на лошади скакать. Брылова я даже не играл; это все пропелось, просвистелось. Мы очень легко снимали эту картину. Не было нажима, напряжения, страшных судорог, что очень любят многие режиссеры. (Изображают такой тяжелый подъем бревна, который порой в результате так бревном и остается.) Было тяжело физически, но мы не замечали этих трудностей, не останавливались, не зацикливались на них, просто перескакивали через них.

Хотя сколько проблем было!

Чего стоит сцена ночного ограбления поезда. Отсняли, а потом оказалось, что все брак, пленку как будто ножницами поцарапали. Переснимали потом в Баку. А основная часть съемок прошла под Грозным, в Чечено-Ингушетии. Сегодня представить это невозможно. Все знакомые места разрушены, сожжены. А тогда мы там гуляли, выпивали…