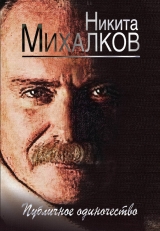

Текст книги "Публичное одиночество"

Автор книги: Никита Михалков

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]

Что такое мультипликация? Это взгляд на мир, это особый взгляд на мир. А стать продюсером-режиссером и заключить договоры с тридцатью художниками-мультипликаторами, чтобы они работали… Ну а ты-то сам что будешь делать?

Да, конечно, мы сегодня видим примеры, когда Скорсезе занимается этим, когда снимаются большие 3D-картины, очень дорогостоящие (десятки миллионов долларов они стоят), и они собирают много, потому что жанр такой семейно-раскованный, и там огромное количество возможностей. К тому же жанр этот еще и условный, он не требует такой психологической разработки сюжетов и характеров, как в художественном кино. Важно и то, что озвучивают этих рисованных персонажей звезды, что само по себе привлекает к картине внимание. Им это интересно, потому что там они могут совершенно отвязаться от своей внешности (это для любого актера хорошего и ищущего определенный поиск и риск), и они это делают с удовольствием. Но в данном случае, если говорить про меня, я больше люблю смотреть, нежели пытаться это делать, тем более что, повторяю, я все-таки стараюсь делать то, что могу ощутить на кончиках пальцев. (XV, 69)

Национальное кино

(1998)

Интервьюер: Вы заявили, что намерены помогать фильмам «национально ориентированным». Что Вы в это понятие вкладываете?

Возможность реального отклика зрителя.

Это может быть малобюджетная картина, не претендующая ни на Голливуд, ни на Канны. Но она непременно должна быть живой.

Хотим мы этого или не хотим, кино в кинотеатре – это институт общения сидящих в зале людей через отражения себя на экране. Это, если говорить об индустрии, способ единения, а не метод самовыражения без всякой ответственности перед теми, кто платит свои деньги за билеты… Кино, после десяти минут которого ты не знаешь, то ли закрывать ребенку глаза, то ли жене уши, – это, простите, не кино…

Разговор идет о профессии. О ремесле.

Потому что увлечь зрителя – это ремесло, а понять зрителя, уловить его сущность – это работа духовная. И именно она делает кино национальным, то есть нужным зрителю, живущему в этой конкретной стране.

Задача должна быть – подарить людям ощущение единства, когда вы вместе плачете и вместе хохочете, сидя в зале. Кинематографу необходимо единение. Но не безразличен повод – что объединяет: зверство, разрушение, патология или созидание и любовь, ведущие к катарсису. Не думайте только, что это призыв к сусальности, которой был так богат соцреализм.

Просто я могу вслед за великим мудрецом повторить: жестокая правда без любви есть ложь. (I, 69)

(2001)

Интервьюер: Не считаете ли Вы, что нашему кино не хватает чувства национального достоинства?

Во всяком случае, вопросы к коллегам у меня возникают. Хочется спросить: мы последние годы хоть чем-нибудь помогали зрителям своими картинами? Мы помогали выживать? Находить выход из трудного положения? Ставили ли мы во главу угла любовь, уважение друг к другу, уважение к своей стране? Уважение к своей истории?

У меня ощущение, что нет.

Я смотрю наши фильмы и что вижу? Каких-то тварей, монстров, которые пьют, трахаются, ругаются матом, колются, продают, предают. А потом удивляемся, почему такой успех у «Брата – 2», где главный герой призывает «мочить хохлов и черных». Да потому и успех, что мы своим же кино воспитали в людях подсознательное стремление защитить себя, объединившись. Но в основе-то этой солидарности – первобытные инстинкты.

Вот к чему мы пришли.

Поэтому зрители выбирают голливудские фильмы?

Конечно.

Но они не только голливудские фильмы выбирают. Мне просто неловко говорить о прокате «Сибирского цирюльника», однако цифры, поверьте, впечатляющие… Я вам приведу только один пример, чтобы ни в ком нездоровых чувств не возбуждать. Москва купила лицензию за четыреста тысяч долларов, а через четыре месяца мы перезаключили контракт. Потому что деньги уже вернулись, и мы стали работать дальше на паритетных началах. (II, 35)

(2002)

Интервьюер: Почему, кроме Вас и редких ваших коллег, наше кино для Запада – терра инкогнита?

Понимаете, чем больше мы пытаемся походить на них, тем меньше мы им нужны. Это аксиома: только по-настоящему глубоко национальное кино может стать интернациональным.

Макдоналдс интеллектуальный или просто Макдоналдс – он везде Макдоналдс. Мы стали пытаться быть похожими на них, стали снимать триллеры и боевики: тех же щей, да пожиже влей!

Мюзиклы! У нас теперь мюзиклы, ура!..

Но на Бродвее это от зубов отскакивает. Это культура внутренняя. Она может нравиться, не нравиться, но это культура. Она как газон, который взращивается десятилетиями, если не веками…

А так – схватить верхушки и думать: «Мы тоже умеем». Здесь да, фурор: все обалдели, все сходят с ума.

А вы свозите наш мюзикл туда, на Бродвей: «Что это, кто это, боже мой, как мило. Смотрите, у них тоже руки, ноги есть, неплохо ходят, разговаривают, да…»

Так же и кино…

Просто-напросто нашего русского кинематографа на Западе нет. Есть Михалков, есть…

Но Михалков не снимает западного кино, обратите внимание!

Я что, снял хоть одну картину, в которой я отрекаюсь от тех картин, которые я снимал при советской власти? Есть хоть одна картина, которая радикально отличается от того, что было, потому что пришло новое время и поэтому меня стали знать на Западе?

Нет! Я следую своей дорогой… (V, 7)

Наше кино на Западе (1987)

Давайте говорить откровенно: о нашем кино, о нашей культуре, о нашей истории на Западе сегодня знают чрезвычайно мало.

Все сводки информационных бюллетеней об успехах советских картин за рубежом – это, простите за выражение, откровенная «липа». Когда в этом бюллетене пишется, что «с большим успехом прошла неделя советского кино» или «тепло встречена зрителями такая-то лента», то на деле это означает присутствие на премьерах нескольких сотен журналистов и полутора тысяч любителей кино.

Я несколько утрирую ситуацию, но это правда. Массовый зритель о нас не знает ничего. И, к сожалению, не хочет знать. Я считаю, что для такой большой кинематографической державы, как наша, подобное положение просто унизительно.

Вот снялся у нас в картине «Очи черные» великий артист Иннокентий Смоктуновский, который сыграл массу ролей в театре и кино, который признан лучшим из всех экранных Гамлетов. И при всем при этом он неизвестен на Западе. Когда мы показывали картину в Италии, во Франции, то специалисты (я уже не говорю о рядовых зрителях) спрашивали: «А откуда этот актер?»

Надеюсь, вы поймете меня правильно, я не набрался наглости сказать, что это я «открыл» Смоктуновского, но на данном этапе имя великого нашего артиста будет обсуждаться некоторое время в связи с тем, что в картине «Очи черные» он снялся вместе с Мастроянни…

Или возьмем картину «Агония», у которой на Западе была реклама, что это лента о личной жизни царя, что там есть экстрасенсы и прочая, и прочая – одним словом, было сделано все, чтобы зритель на фильм пошел. Но на афише в скобках стояло «no stars» – «нет звезд», и залы на картине были пусты.

А что, Алексей Петренко – не звезда? А Алиса Фрейндлих, а Анатолий Ромашин?

Это грандиозные артисты, но об этом знаем только мы. А массовый зритель на Западе знает Сильвестра Сталлоне, знает «Рэмбо» и знает «Рокки»… (I, 23)

(2011)

Я думаю, что сейчас никакие наши фильмы не смотрят за рубежом. Мы сделали для этого все возможное. И особенно это сделала наша «доблестная» кинокритика, которая подняла на щит под гордым названием «артхаус» все то, что иным словом называется – непрофессионализм и любительщина.

Конечно же, есть настоящий артхаус – личностное художественное видение, не рассчитанное на массового зрителя. Но российский кинематограф отвернул от себя зрителя вообще. Отвернул. И это как раз, мне кажется, самая главная проблема, если не сказать преступление…

Что надо делать?

Надо снимать национальное кино, надо снимать кино, достойное русской литературы, которую читают во всем мире. Читают, находя в ней понятные и близкие любой нации образы. И поэтому, если кино хотя бы приблизится к тому, что есть русская литература, я думаю, что и кино наше будут смотреть. (VII, 5)

«Новое кино» (1998)

Сегодня надо очнуться от упоения «новым кино» и сказать: это – не ново и не талантливо. Это непрофессионально, пошло и бездарно. Это не кино. Хочешь снимать такое, снимай…

Что с вами, ребята?!

Больные, искореженные люди, уверенные в том, что интеллигент должен обязательно подыхать от голода, не понимаемый народом. Что за чушь!

Хочешь погибать под забором от непонимания – твое право, но какое это имеет отношение к нормальному человеческому бытию? Любишь рокфор? Люби. Камамбер – вонючий сыр, очень вкусный, с красным вином – роскошно. Но нельзя же его есть на первое, второе и третье! Нельзя этим питаться!..

Когда я разговариваю с этими мальчиками, я хочу пробудить в них, знаете что? Чувство самосохранения! Не только их душ, их нравственности – их жизни! Они раскачают лодку так, что кто не успеет убежать – мозги по стене размажут, на колья посадят…

Я совершенно убежден: то, что этих ребят крутит, это нормальная бесовщина. Идеологию отняли, к вере они не примкнули. И тут же являются эти «Про уродов и людей» и «Тело будет предано земле»…

Интервьюер: Вот я Вас слушаю и думаю: а может, беда новых режиссеров в том, что они необразованны?.. За ними нет ни истории, ни даже опыта самого кино, и они все время изобретают колесо. Чему их учат во ВГИКе?

А кто учит? Если мастер курса может не прийти на экзамен по мастерству, о какой учебе речь?

Варятся в своем соку необразованные люди и убеждены, что этот сок и есть жизнь. И шифруют пустоту. Они могут очень умно рассказывать про свои картины, но того, о чем они рассказывают, в их кино нет. Мало иметь задумку, надо ее о-су-ще-ствить. Нужно знать монтаж, движение камеры и как светить кадр, как построить мизансцену, как разобрать с актерами, что было до этого кадра и что будет после. Только тогда можно понять, что делать здесь, в кадре.

Это же все надо уметь! (I, 70)

(2012)

Вопрос: Как Вы относитесь к вызвавшему бурную реакцию письму молодых кинематографистов, в котором они протестуют против безнравственности и пошлости, царящих в нашем «артхаусном» кино и фестивальной политике?

Это письмо молодых о том, что их действительно волнует.

Вдумайтесь, что происходит: написали люди письмо. Стоило им только отвернуться пятачком от корытца, в котором их кормят помоями, и сразу они получают по затылку. Это напоминает ситуацию сорокалетней давности.

Почему письмо не подписано? (Это сразу дает повод говорить о том, что письмо инициировано, что их заставили.) А не подписано письмо потому, почему и сорок лет назад не подписывали свои письма люди, недовольные советской властью, идеологией. Они боялись подписывать. Сегодня люди, которые хотят делать что-то здоровое, боятся подписывать письмо, потому что их охватывает ужас: они могут стать изгоями только за то, что не хотят снимать кино, которое сегодня модно. Этих молодых людей шельмуют, лишают права иметь свою точку зрения. И ни у кого не возникает мысли о том, что, возможно, в нашей стране еще есть люди, которые хотят снимать кино, несущее в себе надежду, попытку, разобравшись, помочь человеку жить. Они становятся планктоном для тех, кто письмо осуждает. Почему-то письмо называют доносом. Мы видим зеркальное повторение того, что происходило в тоталитарном Советском Союзе. Только с другим знаком. Нам говорят, что возмущена общественность, те, кто правит умами. Но послушайте людей, которые ходят в кино! Они хотят этого?

Я думаю, что должно быть национальное кино тех, кто хочет разбираться в том, что происходит, а не смотреть, как на муравьев, сверху вниз, на копошащихся в навозе людишек.

Мы обязательно выполним просьбу молодых кинематографистов и организуем в Союзе кинематографистов молодежную секцию. (I, 161)

Патриотическое кино

(2006)

Интервьюер: Чем отличаются американские и российские патриотические картины?

У них совершенно другой зритель. Голливуд создал Америку. По улицам Штатов ходят шерифы, которые как две капли воды похожи на персонажей, созданных кино, а не наоборот. В этом заключается при всей близости наша совершенная противоположность. Американский зритель легко верит в то, что ему показывают.

И самое потрясающее то, чему я завидую: ни одна мировая картина самого высокого качества, сделанная вне Америки, не может пользоваться в Штатах таким успехом, каким пользуются картины, сделанные самими американцами для американцев.

Вот о чем я мечтаю. Слава богу, сегодня наш зритель начинает возвращаться к своим фильмам.

Каким должно быть современное патриотическое кино? Насколько оно нужно?

Я считаю, что патриотическое кино – это то кино, в котором патриотизм существует в капиллярах, а не в лозунгах, не в словах. Когда он в сущности глубок, а не показушен и лицемерен.

Как в «Калине красной», например…

Конечно.

«Калина красная» – это потрясающе патриотическое кино. Совершенно правильно. Хотя, казалось бы, все наоборот…

Любовь к Родине, вообще любовь в России – это ведь состояние души. А его нельзя симулировать. Чувство Родины – это маленький рассказ Бунина «Солнечный удар», хотя это любовная история одной ночи, или «Жизнь Арсеньева», или произведения Шмелева. Это то, что разлито в воздухе, это любовь, которая не требует формулирования.

Когда я еду верхом по полям берегом Оки, у меня возникает желание спеть все молитвы, которые я знаю. Я же это делаю не для кого-то. Как это объяснить? Что это такое? Возможно ли это в Испании мне?

Бог его знает – едва ли. Вроде поле такое же… И лошадь такая же… Но, как говорил мой дед Кончаловский: «Важно, чтобы был положен верный цвет на верное место». (II, 55)

«Питерское» кино (2003)

В Питере сейчас снимают больше и лучше нас < москвичей >. Там на сегодняшний день собралась команда, которая путем проб и ошибок достигает высоких результатов.

Я не поклонник петербургской школы как таковой. Но картины Учителя, Балабанова, Рогожкина – хорошие, серьезные, профессиональные картины. Мне бы хотелось, чтобы эти режиссеры снимали в Москве.

Но, с другой стороны, не стоит, на мой взгляд, делить кинопроцесс на удельные княжества. (I, 95)

Сегодняшнее кино

(2005)

Интервьюер: «Турецкий гамбит» – это же редкий случай, когда можно было попытаться сделать что-то в «Большом стиле»: война, эпический размах и так далее. Там этого совсем нет. Куда вообще исчез «Большой стиль»?

Ну во-первых, понимаете, какая штука, это стоит денег…

Так деньги же появились.

Появились.

Я думаю, что историческое, костюмное кино – оно на подходе, оно здесь, оно рядом. И литературное повествование, особенно когда оно помножается на современные технологии, все равно будет пользоваться успехом.

Это может быть наивно, но это правда.

Понятно, что компьютерная графика в среднем американском блокба-стере на две головы выше. Но все равно – ощущение, что это сделали мы, мы сумели!

Есть замечательная история про человека, который, когда вышли первые деньги – сто рублей – в шестидесятые годы, он так обалдел, что это одна бумажка, что решил сделать ее сам. Он мешал там какой-то навоз с чем-то, в полнолуние собирал. Ну такой Кулибин, он в деревне жил. И он сделал триста – три сторублевые бумажки. Проверить негде, поехал на станцию. Дал буфетчице сто рублей – она дала ему бутылку водки и сдачу. Ну он подошел к каким-то мужикам на станции, выпили. Он пошел во второй раз, она опять разменяла. После третьей бутылки он заплакал: ну я же сам их сделал!.. Ему дали всего три года условно, потому что он сам признался. Но вот это ощущение, что он сделал не для того, чтобы зарабатывать, а потому что сам, своими руками – это очень сильное креативное чувство.

И тут то же самое.

Мы сами сделали эту компьютерную графику! Ну пусть кривовато маленько. Я помню, как восхищались, когда Лебедев сделал картину «Звезда». Там летят самолеты и не крутится ни один пропеллер. Но все равно, хрен с ним, пусть не крутится.

Ну, блокбастеры ладно, тут все будет хорошо. А как быть с нормальным, маленьким, человеческим кино, какое Вы сами делали, например, в семидесятые годы? Его же нет.

В одной рукописи двенадцатого века было написано, что что-то не получилось, потому что делали «с тяжким звероподобным рвением». Понимаете, мы все так делаем. Когда решили бороться с алкоголизмом, вырубили все виноградники. Разрешили пить – стали квасить круглые сутки. Двинулись в сторону блокбастеров – хотим теперь делать только большие картины. Да я сам испытываю абсолютно такие же ощущения. Потому что после «Сибирского цирюльника» я отравлен возможностями, которые появляются, и это серьезное отравление. Когда ты можешь позвать пять тысяч человек массовки, когда можешь пошить им костюмы. Недальновидные и не знающие творчества люди считают, что раз у него был такой бюджет – сколько же он спер! Не понимая, что я никогда не имел шесть камер на площадке. Я никогда не мог накормить артистов и массовку горячей едой. Я никогда не мог иметь на площадке вагончики, где артист мог бы помыться, в туалет сходить. Всю жизнь в холодных автобусах, с маминым бутербродом, и вдруг такие возможности. Конечно, можно было чего-то намухлевать, но я хотел увидеть результат, как тот фальшивомонетчик. Интересно такое кино снимать, мы еще этим не насытились. Сейчас мы торопимся за ними, за американцами, а американцам хочется поснимать такое кино, какое мы снимали. Такое совсем интимное, психологическое, тонкое, с деталями, с движением внутренним. Как «Красота по-американски», допустим. История очень точная, очень терпкая, хотя и все равно на крови замешена.

Но вот, пожалуйста, я три дня назад видел такую картину – Алексея Учителя.

А, вот эта новая, «Космос как предчувствие»?

Да, замечательное кино.

«Прогулка». Она – оттуда. Вроде как «Я шагаю по Москве», тоже с отсутствием сюжета, и в то же время абсолютно современная, молодая картина. И опять про внутренние, интимные, тонкие отношения. Я думаю, что это не умерло.

Другой разговор, что сегодня нам говорят продюсеры или те, у кого мы ищем деньги: а чего смотреть-то будут?.. Но пройдет какое-то время, и это будут смотреть. Вот я думаю, Учителя в принципе смотреть будут. Равно как и, скажем, «72 метра». Можно по-разному к ней относиться, но там, во-первых, есть человеческая история, и во-вторых, вся эта подводная лодка выстроена в павильоне «Мосфильма». Ребята, этого никогда не было! То есть, в общем, я думаю, что все движется, как слоеный пирог.

Ну так, а кто все-таки «Пять вечеров» снимет?

На Высших режиссерских курсах есть молодые люди – очень серьезные, понимающие и знающие и интересующиеся тем, о чем вы сейчас говорите.

Другой разговор, хотим мы этого или не хотим. Эти ощущения, эти мысли, эти желания рождаются из большой национальной литературы. Где искать психологизм, как не у Достоевского, Толстого, Бунина?

А в последние десять лет интернетизирование нашей жизни, клиповое мышление, огромные скорости, доступность информации, отсутствие времени услышать, как листаются странички – потому что мышкой можно найти дайджест, про что «Анна Каренина», – все это вымывает и вышибает почву из-под ног тех, кто мог бы это делать.

Потому что то, о чем вы говорите, оно требует времени. Времени, покоя, репетиций, нахождения деталей. Один взгляд, одна деталь может рассказать больше, чем четыре страницы текста… Но – нужно время.

Я думаю, сейчас они наиграются своими «антикиллерами», своими возможностями, и все пройдет. Потому что вот, например, Егор Кончаловский – человек читавший и учившийся. Ну раз, два, три – все, доказал, умеешь – замечательно, а теперь давай подумаем, а что у тебя внутри? Он же, по-моему, собирался делать «Палату номер шесть», что-то в этом роде.

Он между тем «Побег» снял.

Да, я знаю. Я еще не видел картину, сегодня премьера. Но это не то…

Хотя мне кажется, что Женю Миронова просто «пиф-паф» мало интересует. Как он играет у Учителя! А сценарий Миндадзе – просто первоклассный!..

К сожалению, я не могу хвалить своих коллег, потому что, как только я их похвалю, их тут же начинают обсирать в прессе. Я услугу такую сделал Учителю: мне так понравилась картина «Прогулка», я так ее хвалил, что ее тут же опустили.

Поэтому я сейчас так заткнулся и…

Может, обругать, наоборот?

Да, так я и сказал Учителю и Миндадзе: «Ребята, давайте я буду ругать, и тогда будут хвалить в прессе». (II, 47)

(2007)

Развитие кинематографа в России напоминает Аляску времен золотой лихорадки. Например, десять лет назад бокс-офис со всеми русскими фильмами, которые были сняты тогда, составлял восемь миллионов долларов. Сегодня это почти миллиард. Когда выпускали «Сибирского цирюльника» – было только тридцать шесть кинотеатров с Dolby Stereo Surround. Сейчас почти полторы тысячи. То есть развитие кинематографа – это, в первую очередь, привлечение денег, на которые можно строить.

Когда выпустили «Сибирского цирюльника» – открылось окно в Европу, в мир, а нам вставили канализационную трубу и слили туда все, что они не потребляют. Потом люди разобрались. Но на этом уже сделали гигантские, немереные деньги. И мы пришли с «Цирюльником» в момент невероятной жажды: он был на русском языке, про русских людей.

Я для себя придумал одну формулу: я не хочу быть понятным, я хочу быть понятым. Быть понятным – это опуститься до уровня continental breakfast. В любой стране, когда ты просыпаешься с похмелья (в Токио или в Амстердаме), он везде одинаковый. А я хочу здесь есть пельмени, а в Токио есть суши. Пока зритель сам не скажет: хочу родную речь, хочу без перевода, хочу про себя. А мы: «Бандитский Петербург», менты – куча крови. Зритель говорит: больше не хочу. Хочу чего-то человеческого, хочу понять. Бац – и невероятным успехом пользуется картина «Остров». Десять лет назад – какой «Остров»? Им нужен был «Рэмбо». И это, опять же, естественный процесс.

Нужно понять, что на таких просторах, на таком масштабе любой резкий поворот – это разрушение, сразу гибель. Поэтому развитие требует самого главного – приверженности корневой системе. Традиции – это не значит патриархальная старость, пенсионное бормотание. Уверяю вас, можно снимать кино про витязя в тигровой шкуре – это будет современнейшая картина. Голливуд – это движение в технологиях, которое будет отражать так или иначе то, что нас с вами волнует. Например, фильм «Волкодав». Я говорил Лебедеву Коле, режиссеру: «Те же деньги, те же технологии – «Тарас Бульба» или «Илья Муромец», уверяю тебя. Лом будет… Лом!»

Мы хотим заполнить сейчас ту нишу, которая у нас вытравлена. (XI, 3)

(2007)

Интервьюер: А Вы что, сегодня обедать не будете?

Нет, душа моя. Я на съемках не ем, иначе теряю энергию. А я должен быть голодный и злой.

Из-за чего тогда приходится нервничать?

Ну, а как относиться к тому, что берешь, скажем, оружие с «Мосфильма» со стопроцентной предоплатой, и ни один автомат не работает! Ни один. Мы говорим: давайте мы отремонтируем. Отвечают – да незачем! Идет спекуляция на дефиците. Нужна машина 1941 года, а она не ходит. Поразительное отсутствие уважения к труду тех, кто эти машины делал. Говорят, это же старая техника. Ё-моё! Она же тебя теперь кормит, поставь новый двигатель, отремонтируй, сделай так, чтобы все работало. Куда там! И в остальном все то же самое.

Почему так?

Потерян стержень, уважение к профессии. Гламур кругом невозможный. Цветет реклама средств против перхоти, прокладок разных, жевательной резинки – труда-то особого не надо. Быстро сняли, смонтировали, компьютерной графики добавили, все красиво, и деньги в кармане. Шесть-семь реклам в месяц – и ты в полном порядке. Зачем мучиться в пыли, в грязи, в гари? Ответственность колоссальная. Зачем?! И так прекрасно живут. (I, 127)

(2009)

Интервьюер: В российском кино действительно что-то может измениться?

Изменится ли что-то в кино? Это же процесс не такой – поговорили, и сразу все изменилось.

Но то, что во ВГИКе сегодня ректором является Владимир Малышев, что государство дало ВГИКу четыре миллиарда на переоснащение, то внимание к тем, кто будет выходить из ВГИКа и что они будут снимать, является конкретным и обоснованным, все это говорит о том, что процесс идет.

Поэтому не надо завтра ждать результатов, но не надо и останавливаться. Самое пагубное, что может быть, – что после этих разговоров все разойдутся, пообедают и пойдут на гала-концерт, забыв о том, что делать дальше. И в то же время не надо ждать завтра результата. Надо просто без истерики, спокойно, ровно дышать, широко идти к тем целям, которые перед нами стоят.

Насколько вероятно, что Министерство обороны и государство вообще поделятся с вами деньгами в кризис?

Если государство хочет, чтобы какие-то задачи выполнялись за счет кинематографа, оно должно за это платить. И те люди, которым интересно это делать, обладающие возможностями и профессией, должны это делать.

Другой разговор, что не должно государство требовать выполнения госзаказа за деньги, которые оно дает Министерству культуры на помощь другому кинематографу. Но, кроме этого, я считаю, что Союз кинематографистов должен иметь свои фонды, которыми он будет поддерживать и студенческое, и артхаусное кино, и маленькие фестивали – все то, что не вписывается в государственную политику. Но это тоже должно быть сделано профессионально и с определенными направлениями и векторами. (XII, 15)

(2010)

Интервьюер: Если бы Вы руководили творческой лабораторией, не стали бы отсеивать тех, кто снимает кино, Вам не близкое?

Мне интересны и близки многие.

Из молодежи – и Валерия Гай Германика, и Алексей Попогребский, и Борис Хлебников, и Кирилл Серебренников – очень талантливые люди, замечательно одаренные. Из тех, кто постарше – Хотиненко, Учитель, Лунгин, Балабанов.

Почему я буду кого-то отсеивать?.. (I, 143)

(2010)

Интервьюер: Какое будущее Вы рисуете российскому кино? Я считаю, что кино как культурное явление во времени уходит. Уходит вообще «Большой стиль». Кино остается как бутик, как вкусный ресторан, понимаете?

Понимаю.

Но я не согласен с тем, что большое кино и «Большой стиль» уходят. «Робин Гуд» – это «Большой стиль». Картина «Повелитель бури» – это «Большой стиль».

Но сегодня картина «Серьезный человек» братьев Коэнов вышла всего двенадцатью копиями в России. Вот что с этим делать?

Переломить. Это надо переламывать.

Кто это будет делать?

Деньги.

Деньги? А где их брать? Сегодня российское кино не возвращает деньги вообще.

Но я надеюсь, что смогу внести в это свою лепту.

Сумасшедших мало, все циничные. Мир стал циничным. Арифметика.

Можно найти деньги. Сложно, но можно. От Министерства культуры мы получили один миллион долларов на первый фильм < «Утомленные солнцем – 2» > и один миллион на второй. Все. Деньги ВТБ и Внешэкономбанка – это не деньги, данные мне, это инвестиционный проект.

Но не нужно мерить культуру только деньгами… (II, 68)

(2012)

Интервьюер: Можно ли сегодня говорить о политической функции кино? Транслирует ли оно какую-то идеологию или ценности?

К сожалению, нет.

Кино не транслирует, в первую очередь, духовных ценностей. Это общемировой кризис, который еще острее чувствуется в России. Это кризис идей, кризис художественности. Я совершенно согласен с замечательным режиссером Сергеем Герасимовым, который говорил, что «матерью кинематографа является литература». И в этом смысле у нашего кино была и остается великая мать – русская литература. Жалко, что для нашего кинематографа она постепенно становится мачехой.

Отлучить Пушкина, Толстого, Чехова, Бунина от российского кинематографа – это все равно, что больному вместо кислородной подушки приставить ко рту выхлопную трубу. И дело не в том, что их нужно обязательно экранизировать, а дело в том, что все посылы, позывы человеческого характера, все тайные движения души, все повороты человеческой психологии, все высокое и низкое – все можно найти на страницах русской литературы.

И абсолютно не важно, что Пушкин ездил на тройке, а современный человек покоряет космос в ракете. В этом-то и есть величие и сила русской литературы: никакой технический прогресс, никакое 3D не могут сделать для жизни человеческого духа то, что сделала русская литература. (XV, 66)

Татарское кино

(2006)

Татарстан созрел сегодня для того, чтобы иметь свою киностудию. Убежден, что в условиях кинематографического бума, который наблюдается в России, в Казань будут приезжать снимать кино не только из Татарстана, но из других регионов страны. Ведь тогда, когда по всей стране идет серьезный кинематографический подъем, Поволжье практически осталось без своего кинематографа.

Совершенно уверен, что в республике будут снимать и национальные фильмы на татарском языке. В свое время снимались потрясающие грузинские, узбекские фильмы, которые переводились на русский язык, и эти киноработы становились советскими.

Только истинно национальное может стать истинно интернациональным… (XV, 33)

Украинское кино

(2008)

Интервьюер: Что Вы думаете по поводу украинского кинематографа?

Да я, собственно, ничего и думать не могу…

Я не знаю сегодняшнего украинского кинематографа. Я недавно видел картину Романа Балаяна, но не знаю, имеет ли эта картина отношение к украинскому кинематографу.

Мне кажется, это я должен вас спросить: «Знаете ли вы свой кинематограф?» Ну если вы не знаете своего кинематографа, то почему спрашиваете об этом меня? Какие вы все-таки нехорошие, вы знаете, что его нет, а у меня спрашиваете…

Думаете, если у вас нет украинского кинематографа, то он есть у нас? (XV, 38)

(2011)

Интервьюер: К Вам на Московский кинофестиваль приехал наш Богдан Ступка. Как Вы смогли его уговорить? Ведь у него сейчас проблемы со здоровьем, и он в последнее время отказывался приезжать на фесты?

Давайте сразу оговорим – касательно здоровья Богдана Сильвестровича я ничего не комментирую. С моей стороны это было бы некорректно.

А почему согласился?

Я думаю, не только потому, что мы коллеги и друзья. Скорее это жест благодарности с его стороны. Ведь известным его сделали не украинские картины, а российские. Так что это просто его благодарность российскому кинематографу.

В этом году на фестивале нет украинских фильмов. Даже короткометражки Марины Вроды, взявшей «Пальмовую ветвь» в Каннах…

Слушайте, ну а что такое украинское кино? Фильмы киностудии Довженко? Так это – советские ленты! Я не знаю современного украинского кино. У вас же если что-то снимают, то только на национальные темы. Про казаков там…

А кому это, кроме Украины, интересно? Кто это пойдет смотреть?

Вот то-то и оно… (XV, 58)

МОЕ КИНО

(1977)

Интервьюер: Оглядываясь назад, какой из созданных Вами фильмов Вам нравится больше?