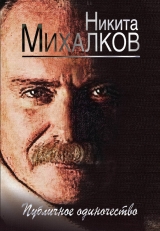

Текст книги "Публичное одиночество"

Автор книги: Никита Михалков

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]

Ничего не боялись. Я там по склонам кувыркался, Райкин с Богатыревым прыгали со скалы в горную речку. (Глубину горной речки невозможно измерить – шест сносит течением. Мы опускали железный рельс, проверяли, глубоко или нет. Показалось, что глубоко, а оказалось, что рельс просто сносило.) Мы шли на опасность, не зная, что это опасность. И фильм весь на этом построен.

Какие-то трюки каскадеры выполняли. С ними, кстати, смешная история получилась. В обеденный перерыв группа каскадеров обсуждала сцену ограбления поезда: как надо прыгать на поезд, с какой скоростью он должен идти, как лошади должны скакать. И все это долго, обстоятельно. А моя «банда» состояла вся из местных. (Не знаю, остался в живых сейчас кто-нибудь из них или нет…) Там был молодой красавец с пышными усами. Услышал он разговор, вскочил на коня, догнал поезд, который шел в депо «на обед». Вспрыгнул с седла на поезд, потом обратно прыгнул в седло и, усмехаясь, вернулся на место. Каскадеров это подкосило абсолютно.

У меня много местных снималось. Отчаянные ребята. Приходят, спрашивают: «Оружие вы будете давать или нам свое принести?» Построили мы массовку, рассчитали на первый-второй. Сказали: первые – пассажиры ограбленного поезда, вторые – разбойники. Чеченцы все из «первых» ушли в разбойники. Сказали: «Меня грабить? Вы что?» Для них это было оскорбительно.

Что вспоминается тридцать лет спустя?

Легкость поразительная, безоглядная легкость, когда ползешь в гору и не думаешь, доползешь до вершины, нет ли. Безрассудное замечательное ощущение полета. Все получалось, все было живо, а потому неподражаемо и счастливо. (II, 44)

«Раба любви» (1975) (1978)

Весь фильм завязался у меня от частного представления, каким должен быть один из заключительных эпизодов – сцена гибели героя…

Жаркий день. Уличное кафе. Ольга Вознесенская – известная актриса, играющая и в искусстве, и в любви, и в жизни, может быть, даже и яркую, но заученную роль, томящую ее, вызывающую протест, раздражение, усталость, однако накрепко с нею связанную, неизменную и неизбывную. И вот она такая, какая она есть – героиня, живущая в условном, искусственном мире, бегущая от реальности и уже не способная ее понять, признается в любви главному герою, хотя, как мы постоянно от нее слышим, она любит другого. И делает она это словно в запале, играя полную естественность, женскую незащищенность и смятенную противоречивость своей души. Но в первую очередь играя для самой себя, так как себя и свои истинные чувства она тоже не знает, она их выстраивает, представляет. Здесь, в этом уличном кафе, за пять минут до его смерти, она, будто сама не ведая, что творит, истерично срывается на признание. Они объясняются друг другу в любви, договариваются через несколько часов встретиться у нее дома, он выезжает на площадь, и его убивают у нее на глазах. Все происходит в одну секунду. Только что был человек, клялся в любви, и ему клялись, уславливались вечером чай пить с джемом, с ним связывалось будущее, целая жизнь, и, может быть, истинная жизнь. И вдруг ничего этого нет, оборвалось на полуслове, на полном ходу. А она все так же сидит в кафе, и площадь по-прежнему пустынна, и в ее руках чашечка чаю, который она собиралась допить, но не успела. И вот от этого нервического одинокого звука фарфоровой чашечки о блюдце, в этом полуденном зное южного летнего марева, от музыкальной фразы этого эпизода – во мне пошла отмотка назад по всей картине, к самому ее началу. (II, 3)

(после 1978)

Мы сделали ошибку.

Создавая картину, мы думали, что зритель будет смотреть ее нашими глазами. Но массовый зритель с самого начала был дезориентирован. Само название вызывало ассоциации с индийскими или арабскими лентами, пользующимися у нас в стране огромной популярностью. И то, что поклонник арабского кино увидел на экране, вызвало раздражение, даже гнев. Интонации голоса Елены Соловей, условная стилистика фильма, даже сам сюжет – все это было непривычно, непонятно, выходило за рамки стереотипов.

В то же время название отпугнуло тех зрителей, которых сюжет мог заинтересовать. Сыграла свою роль и чисто техническая деталь: на афишах в названии фильма не поместились кавычки. Кавычки подчеркивали нашу дистанцию по отношению к событиям, а кроме того, это было название фильма, в котором играла Ольга Вознесенская.

Я говорю это все к тому, что зрителя к восприятию фильма надо готовить: с помощью прессы, рекламы, телевидения; он должен точно знать жанр, стилистику, эпоху… Тогда он придет в кинозал с соответствующим эмоциональным настроем.

Для меня «Раба любви» была интересна именно своеобразием киноязыка. Меня не интересовало просто рассказать сюжет. Задача художника – выразить свои идеи эмоционально. Важно не только что, но и как.

Настоящий художник использует свой собственный язык, свою собственную стилистику для выражения своих замыслов. Это и есть сущность кино… (III, 6)

(1993)

«Раба любви» имеет удивительную историю. Этот сценарий написали Фридрих Горенштейн и Андрон Кончаловский, и снимать его начал Рустам Хамдамов… Но когда эту ленту посмотрел генеральный директор «Мосфильма» – она должна была быть черно-белой, – он категорически восстал.

Короче, мне предложили «доделать» эту картину. Я отказался, потому что не считал это для себя возможным. Но согласился на эту тему снять совершенно другую картину. Что и было сделано. И единственное, что осталось от прежнего, – это изумительные шляпы, которые сделал Хамдамов, и актриса, которая играла у него главную роль. Это была Елена Соловей, с замечательным, совершенно стильным лицом, очень сильная актриса. И она на долгий период стала актрисой моих картин: и «Механического пианино», и «Обломова».

Забавно было то, что мы должны были снять новую картину в оставшиеся сроки и на оставшиеся деньги, что было абсолютно невероятно: оставалось полтора месяца съемочного периода и где-то двести тысяч рублей – по тем временам довольно большие деньги. Но мы по своей молодости и авантюрности решили на это пойти. Переписали сценарий быстро. Пустились в довольно рискованное плавание и, к счастью, выплыли…

И вообще у картины была удивительно хорошая судьба. (III, 2)

(2005)

«Раба любви» – это картина в достаточной степени парадоксальная от начала до конца с точки зрения ее возникновения. Потому что это был фильм, который снимал Хамдамов, назывался он «Нечаянные радости», снимались там Наташа Лебле и Лена Соловей. Это была черно-белая картина абсолютно в хамдамовском стиле, и я очень сожалею, что он ее не сделал, а просто, как сказал < директор киностудии «Мосфильм» > Николай Трофимович Сизов, сбежал.

Вообще, это почти всегда сопровождало Хамдамова – тончайшего художника, абсолютно потрясающего живописца и культурнейшего человека. Но все, что связано с режиссурой – а режиссура связана с общением с людьми, с выездом на съемку, с планированием, с «есть солнце? – нет солнца!», «дайте обеденный перерыв!», «шоферы просят отгулы», со всем этим бытом, скарбом, проблемами, – это все не для Рустама. Он совершенно другой человек, он боялся этого, и я думаю, что именно поэтому «Нечаянные радости» оказались им брошены. Думаю, он не закончил бы этой картины – это совершенно особенное кино, кино хамдамовское, и, на мой взгляд, оно было совершенно неприемлемым для всех тогда властей предержащих.

Когда же картина была закрыта Николаем Трофимовичем Сизовым и худсоветом, ко мне обратились с просьбой ее закончить. Я сказал, что не буду ее заканчивать, это – другой стиль, это Хамдамов, и я не считаю себя вправе вмешиваться в это дело. Если они хотят, я попробую снять другую картину на эту же тему и на оставшиеся деньги. На вопрос, насколько это реально, я сказал, что попробую. Авторами сценария были Фридрих Горенштейн и Андрон Кончаловский. Мы встретились с Фридрихом, переделали сценарий, утвердили и начали снимать совершенно другую картину. Несмотря на то что злые языки, которые, как известно, страшнее пистолета, в чем только меня ни обвиняли: и в том, что я погубил Хамдамова, и отнял у него картину, и так далее. Сам Хамдамов потом развенчал эти слухи, потому что это – бред собачий, я никакого участия не принимал в том, что он оставил съемки.

В итоге мы уехали снимать в Одессу. Лена Соловей осталась героиней фильма уже без Лебле, и в течение двух с половиной – трех месяцев мы снимали в оставшиеся сроки и на оставшиеся деньги эту картину.

Притом что тогда Паша Лебешев вместе со своими ребятами придумали абсолютно гениальную, но очень рискованную вещь – засвечивать отечественную пленку, чтобы увеличить ее чувствительность, что само по себе нонсенс, но тем не менее он этого добился, и это было здорово…

Это были очень тяжелые съемки, и веселые съемки, и полные драматических событий и печалей. Когда мы были в Одессе, умерла жена Саши Адабашьяна и сестра Паши Лебешева – Мариша. Для нас это была первая близкая, настоящая потеря, которая сильно ударила по группе. Тем более что два человека в центре группы – это художник Саша Адабашьян, а это его жена, и Паша Лебешев – это его сестра. Двойная была потеря…

Когда мы закончили картину, там был черно-белый, очень красивый эпизод, который замечательно сыграли Родион Нахапетов и Лена Соловей – снят он был роскошно и очень трогательно. Он был настолько эмоционально силен, что я понял: если мы его оставим, то уже не поднимем картину, то есть эмоционально подняться больше уже невозможно. Поэтому я – к общему ужасу – его выкинул из картины. Убежден, что сделал правильно. Хотя, когда снимался этот эпизод и когда мы его смотрели, все рыдали – так замечательно они сыграли! Но это как раз тот самый аскетизм ради общего дела. И я очень горжусь тем, что нашел в себе силы его выбросить. Потому что, выиграв эту сцену, мы проиграли бы общий эмоциональный результат картины. И вот эта возможность так жестко отнестись к материалу – в определенном смысле зрелость, на мой взгляд.

Получили мы массу наград. Картина эта была последним фильмом, награжденным на последнем фестивале в Тегеране, когда он был «под крылом» шахини, дальше началась исламская революция. Мы получили за режиссуру «Пластину Золотого Тура». И потом была масса разных призов.

Примечательно, что первый раз я был в Америке со своей картиной – именно с «Рабой любви». И первый раз я видел очередь возле кинотеатра на русскую картину – и более того, на мою картину! Это было очень стрёмно и очень трогательно. А второе, что меня поразило, от чего я даже возгордился, что Джек Николсон записал кассету с моего фильма, чтобы иметь его у себя. Я не знаю, что его привлекло, но с этого момента мы очень с ним подружились.

После съемок окрепла и наша творческая дружба с Сашей Калягиным, с Леной Соловей, с Пастуховым Колей – дальше все они снимались в «Механическом пианино». Вот так, командой, мы дальше шествовали по этому времени. А потом начался новый этап с новыми людьми… (II, 52)

«Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976) (1977)

Интервьюер: Как Вы решились? Ведь при обращении кинематографа к Чехову удачи крайне редки. Это наводит на мысль об определенном риске…

Риск действительно был велик.

Но мы исходили из следующих соображений. Не хотели экранизировать его известные произведения. Мы обратились к его первой ранней пьесе. Она никогда при жизни Чехова не была поставлена и даже не была напечатана. «Пьеса без заглавия» была опубликована лишь в 1920-х годах. Сценический вариант назывался «Платонов» и шел в 1960-е годы в Театре имени Вахтангова. Знаю также, что ее пытались ставить во Франции, в Западной Германии…

Мы не хотели идти и по пути прямой экранизации. Взяв пьесу за основу, мы ввели в сценарий мотивы произведений более поздних – рассказа «В усадьбе», повестей «Три года», «Моя жизнь». Нам хотелось открыть для зрителя раннего Чехова. Показать, как начинался Чехов-драматург – ведь в этой пьесе можно проследить мотивы всех позднейших пьес писателя.

Рабочее название картины «Платонов». Сейчас она называется «Механическое пианино», и это полностью соответствует сути и атмосфере фильма. Но фильм под таким названием испанского режиссера Бардема уже существует. Поэтому картина, видимо, будет называться как-то иначе.

Фильм делался нашей постоянной группой – это уже наша третья картина. Оператор Павел Лебешев, художники Александр Самулекин и Адабашьян. Александр Адабашьян также соавтор сценария. В главных ролях заняты Александр Калягин и Елена Соловей… (I, 4)

(после 1981)

Мысль поставить чеховский фильм возникла у меня достаточно случайно, и все же, думаю, это был результат моего предшествующего кинематографического пути. Уже в «Рабе любви» в ряде сцен, рисующих быт киногруппы, мы пытались найти чеховскую интонацию, свойственную писателю ироничность, тонкость, неуловимость чеховских отношений.

Почему мы обратились к самой неизвестной из всех чеховских пьес?

Прежде всего потому, что почти все пьесы зрелого Чехова («Три сестры», «Дядя Ваня», «Чайка») в нашем кино уже экранизированы, а постановку «Вишневого сада» вряд ли доверили бы нам, молодым художникам, тем более, что не мы первые, кто хотел бы поставить этот фильм. С другой стороны, в «Безотцовщине» нас как раз и привлекало то, что в сравнении с другими чеховскими пьесами это произведение слабое, незрелое, оно написано, когда писателю было всего лишь семнадцать лет. И это давало нам право быть максимально свободными в способе его прочтения. Мы взяли пьесу лишь как основу, трансформируя ее по ходу работы над сценарием, стараясь как бы сделать из пьесы молодого писателя произведение, которое могло бы быть написано Чеховым поздним. Мы использовали мотивы других его произведений, впрочем, в очень незначительной мере: в чистом виде в сценарий вошел только один персонаж, заимствованный из иной чеховской вещи, – это сыгранный Олегом Табаковым Рашкевич из рассказа «В усадьбе». Все же остальное мы брали не столько конкретно из Чехова, сколько из ощущений Чехова.

Вот почему мы, накапливая драматическую ситуацию, стремились разрешать ее как можно более комедийно, гротесково. И, наоборот, в ситуациях комических – обнаруживать их внутренний драматизм. В этом не было для нас задачи чисто формального плана: поволновали зрителей – теперь давай повеселим, повеселили – поволнуем. Для нас важно было сохранить единство движения действия, свободу этого движения, чтобы ни на одну секунду не возникало ощущение указующего перста, морализаторства, нагнетения игрушечных страстей и псевдостраданий.

По пьесе Платонов погибает, убитый Софьей. Мы от этого финала отказались. Возможно, я выскажу крамольную мысль, но мне кажется ошибкой писателя то, что его Иванов застрелился. Застрелиться может человек, способный на поступок. Чеховские герои поступков не совершают. Даже когда дядя Ваня стреляет в Серебрякова, он не в состоянии его убить. Даже Треплев, покончивший с собой, все-таки прежде того стрелялся неудачно. Герои чеховских пьес, намеревающиеся совершить поступок, подступающие к поступку, в решающий момент все равно отступаются. И в этом, на мой взгляд, очень большая правда созданных им характеров. Чехов сам говорил, что не пишет ни про героев, ни про злодеев, ни про ангелов.

Таков же и Платонов. Когда-то он предал свое чувство, это было предательство лишь по отношению к самому себе. Ему по-прежнему продолжало казаться, что все еще впереди, все можно, он молод, здоров, он умнее, ироничнее всех вокруг, он может и дальше идти по жизни, щелкая лбами недалеких обывателей-провинциалов. А оказалось, он уже катится вниз, хоть ему и кажется, что все в будущем.

Ему выпал случай совершить поступок. Софья, женщина, которую он любил, к которой стремился, сказала ему: соверши самое большое по отношению к себе, к миру – соверши благородный поступок. Благородный, потому что ты поступишь по совести. Это будет больно твоей жене, это будет больно моему мужу, но ты совершишь поступок. Платонов поступка не совершает – не потому, что жалеет других, просто уже не может его совершить. И, как человек слабый, он обвиняет в этом всех других – только не себя. Они, а не он виноваты в том, что прошла впустую его жизнь. Но Софья, призывавшая Платонова совершить поступок, тоже оказывается к поступку неспособной. Отвергнутая Платоновым, она возвращается к своему мужу, к той самой жизни, от которой мечтала бежать.

Неудача постигает Платонова и тогда, когда он пытается покончить с собой – бросается с обрыва в реку. Если бы он утонул, мы могли бы считать его героем, человеком, который предпочел смерть тусклому существованию в обывательской среде. Это бы был поступок! Но вместо того он лишь жалуется: здесь мелкое дно, его никто не предупредил, он ушибся. Из сочетания противоречивых черт: душевной широты и ограниченности, проницательности и слепоты, человеческой высоты и малости – вырисовывается для нас этот характер во всем его сложном объеме и глубине.

Очень важным для образного мира картины я считаю появление в ней фигуры мальчика. Она возникла неожиданно, буквально за несколько дней до съемок, когда я вдруг почувствовал, что надо найти контрапункт существованию персонажей пьесы, кислород, которым мог бы дышать зритель.

Когда сценарий был готов, я ощутил, что не хватает какого-то еще усилия, чтобы взломать шоры мирка взаимоотношений этих людей, показать, что за его пределами существует какая-то иная жизнь, иной мир. Так возник этот мальчик. Честно говоря, я чрезвычайно горжусь этой идеей. Это не просто сценарная находка, это плод ощущения готовой картины.

Здесь у меня были споры с моим другом и соавтором Александром Адабашьяном, он считает мальчика инородным вкраплением в пьесу, не вытекающим из ее драматургии. Это действительно так, появление мальчика никак логикой развития действия не обусловлено, но я уверен в том, что в данном случае можно и нужно было пойти на нарушение драматургической ткани, этого требовал смысл целого. Это, по-моему, дает фильму ощущение движения жизни. (XV, 6)

(1983)

Не знаю, как для других, но для меня фильм начинается с ощущения – ощущения всей вещи или одной какой-то сцены, которое не поддается выражению словами.

В «Механическом пианино» это никак не дававшееся мне ощущение вдруг родилось внезапно и пронзительно, когда я вдруг подумал, какой может быть сцена во время дождя. Озлобившиеся, переругавшиеся между собой люди вдруг останавливаются, услышав арию Неморино из «Любовного напитка» Доницетти. В глуши, в усадьбе, затерявшейся где-то посередине России, звучит небесный голос, поющий на незнакомом языке. И из этого контрапункта родилось какое-то щемящее чувство, задавшее ключ всей картине.

И второй такой определяющей сценой стало возвращение Платонова, его истерика, когда он начинает оскорблять жену – единственное существо, которое его по-настоящему любит.

Эти две сцены определили образ всей картины.

То есть я не знал, какой именно она будет, но знал, каким путем идти, и шел к этим сценам постепенно, несуетливо и подробно – от самых первых кадров… (I, 17)

«Пять вечеров» (1978) (1980)

Интервьюер: Как получилось, что во время работы над «Обломовым» Вы сняли фильм «Пять вечеров»?

Не совсем – во время работы.

Дело в том, что у нас между первой и второй сериями «Обломова», которые называются, кстати, «Зима» и «Лето», образовался вынужденный перерыв в два с половиной месяца.

Я не имел права держать съемочную группу в простое хотя бы потому, что нельзя было лишать людей зарплаты. А отпустить группу тоже не мог: все бы разошлись по другим картинам, и я бы в жизни их не собрал. И тогда возникла авантюрная идея – снять другую картину.

Обычно съемочный период занимает девять месяцев, а вся работа над фильмом – год. И когда я пришел в дирекцию студии со своим предложением, на меня посмотрели с жалостью, мол, «готов» Михалков…

Но я попытался их убедить. А тут еще «горел» план студии. В общем, рискнули… За двадцать шесть дней мы сняли «Пять вечеров». Эти дни слились в один сплошной день, наполненный только работой. (I, 11)

(после 1981)

По своему характеру «Пять вечеров» – мелодрама. Можно было перенести действие ее в наши дни, осовременить, но этот путь казался нам для картины пагубным. Рассказанная Володиным история тем и была нам дорога, что благодаря ей мы имели возможность окунуться в недавнее прошлое, посмотреть на него с грустью и нежной, доброй улыбкой. Мы делали фильм ретро, но отличительная черта этого ретро в том, что оно должно быть узнаваемым. Если, к примеру, «Раба любви» или «Неоконченная пьеса для механического пианино» – это тоже фильмы-ретро, но по времени они удалены от нас так далеко, что мы можем позволить себе некоторую импровизацию, некоторые вольности в передаче быта, костюмов, стиля тех лет, в изображении характеров людей, живших до нас, то конец 1950-х годов – время, которое у всех на памяти, и у моего, и у старшего поколения, каждый может найти в воспоминаниях о нем что-то свое. Герои «Пяти вечеров» – это люди, которые живы сегодня.

Только когда мы погрузились в фотографии, газеты, журналы, кинохронику тех, казалось бы, столь знакомых и столь близких от нас лет, мы реально ощутили, какой бесконечный срок прошел – прошел так незаметно. Изменилось все: мода, лица, люди, отношения, ритмы жизни, обстановка… И обо всем этом мы старались рассказывать, сохраняя романтичность володинского взгляда на мир, его доброту и человечность.

Размышляя над характерами наших героев, над их сутью, мы нашли для выражения их такие пластические образы: Тамара Васильевна казалась нам в чем-то подобной зернышку, брошенному в землю, но так и не проросшему, законсервировавшемуся, замкнувшемуся от внешнего мира. После того как ушел на фронт Ильин, а потом исчез на долгие годы, она как бы отрезала от себя прошлое, никогда не возвращалась к нему памятью. Свой мир она ограничила заботами о племяннике, о работе. За пределы этого мира она никогда не выходила и никого в него не пускала. Она жила сама по себе, не подозревая, что может быть иная жизнь, не надеясь, что когда-нибудь придет любовь.

Ильин же представлялся нам деревом с корнями, вывернутыми наружу. Он сильный, могучий, веселый, уверенный в себе; он привык жить широко и щедро, раздавая себя; ему кажется, что его жизнь интересна и наполненна, но это жизнь без любви. И потому при всей своей внешней шумливости и бурливости это жизнь опустошенная. Когда в нем вдруг оживает память чувства, он теряется, он ощущает свою слабость, начинает врать, суетиться; он не готов к иной жизни, чем та, которой он жил прежде.

И та же самая память чувства, коснувшись Тамары Васильевны, взламывает привычный ход ее жизни – зернышко прорастает. Слабый росток, коснувшись сохнущего ствола, дает ему животворящую силу, заставляет зацвести старое, израненное, много видевшее на своем веку дерево.

Два этих человека идут навстречу друг другу, но идут с полярных сторон. У них разное понимание жизни, отношений мужчины и женщины, любви. Он мечется, пытается и не может найти объяснения своим поступкам. Она тоже вся в смятении, в неустойчивости, но в ней сохранено главное – чистая, нетронутая, счастливая потребность любить.

Нам хотелось сказать в этом фильме, что единственной истинной связью между людьми является любовь – в ней воплощен дух человеческий, суть человеческого бытия. (XV, 6)

«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (1979) (1978)

Интервьюер: Какой Вы видите вашу будущую картину?

Почему-то принято считать, что если картина литературная, то она автоматически скучная.

Это неправда.

И мы хотим доказать, что это неправда, поэтому снимаем именно литературную, а не кинематографическую картину.

В чем это будет выражаться?

В фильме будет много прозы, читаемой за кадром. Мы хотим использовать ее не просто как пробрасывание сюжетных фраз, а ради самой гон-чаровской прозы, замечательного ее русского языка. И то, что можно было бы воплотить на экране, мы хотим перечитать.

Вы скажете: ортодоксально и старо? А я вам возражу: постараемся, чтобы в этом чувствовалась новизна.

Обломова в нашем фильме сыграет Олег Табаков.

Чем Вы объясните этот выбор? Почему Табаков, а не Калягин?

Мне кажется, что способности Калягина, его технические возможности в данном случае носят иной характер, нежели тот, что необходим Обломову.

Однако это вовсе не означает, что Табаков наделен всем необходимым для этого образа.

Просто Калягин в большей степени характерен, с одной стороны, а с другой – его персонажи более позднего времени, скажем, чеховского, когда за словами стоит совсем не то, что произносится вслух. А Обломов говорит то, что думает. Но у Калягина в картине тоже есть роль – острохарактерная, почти что концертный номер, он сыграет Тарантьева.

А Ольга Ильинская?

Елена Соловей.

Здесь сомнений не было?

Были кое-какие соображения, ведь Ольга в романе намного моложе, но… Молоденькую актрису мы не хотели видеть в этой роли: возникли опасения, что появится крен в историю стареющего человека, влюбившегося в юную девушку, а наш будущий фильм совсем не об этом.

Мы хотим не изменить, а переосмыслить характер Ольги.

Вы не хотели бы сами сыграть Обломова?

На этот счет были слабые предположения, но пришлось от них отказаться. Слишком серьезная эта работа – хочется посвятить все время другим артистам. Ведь занятость в собственной картине отнимает время у остальных.

Поэтому я в «Обломове» как актер вообще не занят.

В фильме будут заняты те актеры, с которыми Вы уже работали?

Да, и Евгения Глушенко, и Юрий Богатырев – почти все за небольшим исключением.

Мне необходимо работать со «своими» людьми, с постоянным составом. Это театральная система, и она меня очень устраивает. Уже при написании сценария мы имели в виду определенных артистов. Я знаю, что они могут делать, а главное, чего не могут. (I, 5)

(1980)

Интервьюер: Несколько слов о вашей последней работе.

Мы попытались рассмотреть образ Обломова с этической точки зрения. Известно, он лентяй, лежебока, крепостник… Мы не полемизируем с этими истинами, мы просто пытаемся понять: а почему он лежебока?

Возникает масса интересных проблем. Обломов не кидается в «свет», чтобы ухватить жирный кусок материальных благ, чины и так далее. Он – человек совестливый… (I, 12)

(после 1981)

«Обломов» – одна из тех книг в русской литературе, которые сейчас звучат особо и современно. И тем более важно по-современному прочесть ее кинематографически, ибо привычное нам по школьным хрестоматиям толкование романа сегодня, как мне кажется, изрядно уже устарело. Естественно, по-прежнему сохраняют свое значение слова Добролюбова насчет Обломова и «обломовщины», но они были продиктованы конкретной ситуацией, которая давно уже стала достоянием прошлого. С тех пор все изменилось – иное время, иные проблемы, иные социальные отношения, и сам роман не может не прочитываться по-иному.

Так что желание снимать «Обломова», точно так же, как это было и в случае с «Неоконченной пьесой для механического пианино», возникло в известной мере и из полемических соображений. Возможно, наш взгляд на роман вызовет неодобрение преподавателей литературы и литературоведов, но что поделаешь? Есть ли смысл сегодня возвращаться к разговору об «обломовщине», которая давно и справедливо осуждена, и все, что можно сказать о ней, уже сказано? Потому-то нам хотелось подойти к существу романа с несколько иной стороны, повести разговор не об опасности «обломовщины», а об опасности, если можно так выразиться, «штольцевщины», о прагматизме, вытесняющем, пожирающем в человеческой душе духовность.

Обломов – человек созерцательного склада, Штольц – само воплощение активности. Мы вовсе не хотим закрывать глаза на бездеятельность Обломова, оправдывать его лень. Но есть в этом человеке и черты чрезвычайно привлекательные: цельность его натуры, внутренняя чистота, органическое ощущение корней, связывающих его с родной землей, то, наконец, что никогда за всю свою жизнь он никому не сделал зла. А это совсем не мало: ведь конформизм, даже пассивный, все равно остается конформизмом, и этого достоинства Обломова никак не лишить.

Да, конечно, он помещик, эксплуататор, но нельзя его винить в этом. Это данность. Таким он родился, таково было общее устройство жизни, и другого он себе представить не мог. В конце концов, и Штольц тоже был помещиком, тоже жил за счет труда простого народа и никак не стеснялся пользоваться благами и преимуществами своего положения.

Впрочем, совсем не поэтому нет смысла видеть в Штольце позитивную, благодетельную силу: дескать, придут сотни тысяч Штольцев и преобразят лицо России. Если поверить самому Гончарову, эмоционально поверить тому, что он пишет, то от этой иллюзии неизбежно придется отказаться. Потому что настоящая литература в его романе начинается там, где мы соприкасаемся с самим Обломовым, его жизнью и ощущениями, снами, бытом, с ленивым, сонным и рабски преданным ему Захаром, со всем тем, что действительно душевно близко и дорого автору. Все же прочее – взаимоотношения между Штольцем и Обломовым, Штольцем и Ольгой – в известной мере больше публицистика, чем литература. И сами образы выписаны с гораздо меньшим тщанием, и чувствуется механическая расстановка фигур в тех ситуациях романа, где они участвуют. В общем, совсем не этим образам отдана авторская любовь.

Характерный пример, показывающий действительное отношение автора к своим героям. У вдовы Пшеницыной, на которой женился Обломов, было трое детей: один от Обломова – Андрюша, названный так в честь Штольца, и двое от первого брака. После смерти Обломова Штольц взял к себе на воспитание только одного Андрюшу, не посчитав необходимым позаботиться об остальных, хотя ко всем ним Обломов равно относился, как к своим родным детям. То есть благородство Штольца укладывается в строго дозированные мерки – благородство «от сих до сих». Это чисто буржуазное отношение к порядочности, когда порядочность подменяется добропорядочностью, а благородный поступок совершается не по внутренней потребности быть самим собой, но лишь из желания не уронить себя в глазах людей, при этом не причинив ущерба собственному благополучию.

Если смоделировать подобную ситуацию в обратном порядке, то Обломов никогда бы не поступил так, как Штольц. Он взял бы к себе всех детей, не делая между ними различий. И такой поступок был бы внутренне для него органичен, он шел бы от душевной потребности, а не от каких-либо привходящих соображений.

Конечно, все эти дорогие писателю черты Обломова совсем не делают его героем, образцом для подражания, провозвестником новых человеческих отношений. Обломов остается все равно Обломовым со всеми своими недостатками. Но недостатки не должны заслонять от нас его достоинств. Это образ многомерный, и любая попытка втиснуть его в ложе предвзятой схемы вольно или невольно ведет к обеднению смысла романа.