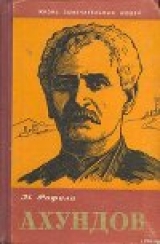

Текст книги "Ахундов"

Автор книги: Микаил Рафили

Жанры:

Историческая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)

9

Ранняя тифлисская весна благоухала. Казалось, по волшебному жезлу оживала вся природа, набухали почки, деревья покрывались прозрачно-зеленой, молодой, нежной листвой, берега ручейков на лугу усеялись фиалками. На розовом кусте расцвела огнистая почка.

Мрачный бродил Ахундов по берегу Куры. Иногда он останавливался, долго смотрел на мутные воды, и мысли его путались, глаза застилала пелена. Он хотел представить себе образ погибшего поэта, хотел вспомнить любимые стихи, но все мешалось, тупая боль сковала его сознание. И вдруг, словно очнувшись ото сна, он понял, что ничего уже невозможно вернуть, что смерть такая же реальность, как сама жизнь. Его охватило чувство страшного одиночества. Слезы, тихие, скорбные слезы подступали к глазам, он задыхался, ему хотелось облегчить душу, найти неуловимые, незнакомые слова, хотелось кричать, говорить что-то, но вместо слов из горла вырвался стон. Он закрыл глаза и вдруг ясно и четко произнес первый стих своей-рождающейся в муках элегии на смерть поэта.

Ночь прошла в лихорадочных творческих поисках. Лилась скорбная песня, и с каждой строкой все легче становилось на душе, как будто горечь, слезы, боль покинули тело, и все перешло в душу раскаленных поэтических строк.

Смерть Пушкина Ахундов воспринял как роковое напоминание о возможной гибели всего хорошего, что существовало в мире. И ему показалось, что смерть постучалась и в его двери. "Я предвижу конец мой", – писал он. Эти слова были далеко не случайными. Они выражали его грустные думы, болезненные переживания, глубочайшие разочарования, его недовольство окружающей жизнью. Ахундов сознавал, что жить так дальше невозможно, что перед ним стоит задача – или силой сверхчеловеческой воли вытащить себя из удушающей атмосферы старого мира и сильными взмахами крыльев птицы взвиться к небу, к новому миру, или погибнуть… Он понял, что на пути его ждут опасности, трудности, поражения, что победа будет завоевана нелегко, что всю жизнь ему придется неустанно бороться за новые свои идеи и жизненные цели. Ему придется перенести немало унижений, пережить одиночество, принять на себя все удары фанатичных молл и варваров-помещиков, чья власть над беззащитным, бесправным и измученным народом, казалось, была непоколебимой. Гибель Пушкина была предостережением не только для Бестужева, но и для Ахундова. "Безумна птица, которая, однажды увидев сеть своими глазами, для зерна вновь летит на опасность!" Безумен был Ахундов, который, увидев жестокую расправу царизма с Пушкиным, не мог подавить в себе желание заклеймить позором убийц поэта.

Но такова человеческая логика. Зная, что жизнь, о которой мечтал, будет далеко не сладкой, он все же не мог поступить иначе: закрывая глаза на возможные превратности судьбы, презирая страдания, которые ему придется испытать в новой жизни, он решил свою судьбу в интересах народа. "Элегическая касыда на смерть Пушкина" – первый значительный шаг в творчестве великого просветителя.

Пушкин умер 29 января 1837 года. Весть о гибели великого поэта могла дойти до гор Кавказа только к концу февраля. Вполне возможно, что Ахундов написал свою поэму приблизительно в начале марта. Описанная им картина весны подтверждает наше мнение. Знали ли в Тифлисе к этому времени о бичующих, полных негодования и политического протеста, благородных и мужественных стихах М.Ю. Лермонтова? Ответить утвердительно на этот вопрос очень трудно. Но вместе с тем нельзя забывать, что интерес к личности Пушкина в Тифлисе среди грузинской и азербайджанской интеллигенции был необычайно большой. Несомненно, здесь пытались узнать все подробности, связанные со смертью поэта. Вполне вероятно, что в Тифлисе быстро узнали и о стихотворении Лермонтова. Но элегия Ахундова была написана вполне самостоятельно и носит совершенно оригинальный характер. Для выражения своей глубокой печали Ахундов прибегает к контрастам, к противопоставлению радости весны элегическим размышлениям о гибели поэта.

"Все теперь наслаждается и веселится, распростившись с печалью, – пишет поэт. – Все, кроме тебя, мое сердце! Не участник ты в общей радости и восторге, не просыпаешься ты из безмолвия.

И в глубине твоей нет ни к чему склонности, нет ни к кому любви. Далеко ты от страсти к славе и от мечты поэзии.

Разве ты не то самое сердце, что погружалось в море мыслей на ловлю стихов, подобных жемчужинам царским, и дарило целые нити их в украшение тысячам игривых выражений, будто красавицам?

Откуда же теперь печаль твоя? Не знаю. Для чего ты теперь стенаешь и сокрушаешься, как плакальщица похоронная?"

Поэт говорит о своем одиночестве, о том, что если бы его сердце "не ведало, что за вешним ветерком дуют вихри осенние", то "препоясало бы мечом слова стан наездника поэзии на славную битву". Он предвидит и свою гибель, жизненные опасности, которых и ему не избежать. Ахундов скорбит о том, что жизнь поэта многострадальна, слава быстротечна, что мало радости приносит она поэту. "Что такое гром славы, что такое хвала за доблесть, как не отклики звуков внутри этого коловратного свода!"

Мажорные мотивы весны сменяются в "Элегической касыда" глубокой грустью. Жизнь нанесла поэту первый нежданный удар: погиб тот, кого он любил, чьи гениальные поэтические строки пробудили в нем стремление к свободе, к правде. Пушкин для Ахундова был вершиной поэзии, обладателем мировой славы, светлым умом, самым остроумным и даровитым человеком. "В мечтаниях его, как в движении павлина, являлись тысячи радужных отливов словесности". Слова его разошлись по всей Европе. Он был "главой собора поэтов", Ахундов с глубокой прозорливостью понял величие "солнца русской поэзии". "Ломоносов красотами гения украсил обитель поэзии – мечта Пушкина водворилась в ней. Державин завоевал державу поэзии – но властелином ее Пушкин был избран свыше. Карамзин наполнил чашу вином знания – Пушкин выпил вино этой полной чаши". Как видно из приведенных строк, Ахундов называет трех предшественников Пушкина: Ломоносова, Державина, Карамзина. Он дает высокую оценку русской литературе. Надо заметить, что и Белинский в своих знаменитых "Литературных мечтаниях" уделял особое внимание именно Ломоносову, Карамзину, Державину, Пушкину.

Эти положения Белинского лежат в основе отношения молодого Ахундова к русской литературе. "С Ломоносова начинается наша литература, – писал великий критик. – Он был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим. Нужно ли говорить, что это был человек великий и ознаменованный печатню гения?" Вслед за Белинским Ахундов отмечает гений Ломоносова, украсившего "обитель поэзии". Белинский считал имя Карамзина бессмертным, но не столько ценил художественные творения писателя, сколько его "Историю Государства Российского". Ахундов, соглашаясь с Белинским, обходит молчанием художественное творчество Карамзина и отмечает только его образованность, его знания: "Карамзин наполнил чашу вином знания".

Для Ахундова Пушкин был подлинным гением, олицетворением духовного величия русского народа, владыкой поэтической державы.

"Прицелились в него смертной стрелой. Исторгли корень его бытия,

Черная туча по воле их одной градиной побила плод его жизни.

Грозный ветер гибели потушил светильник его души.

Как тюрьма, стало мрачно его тело.

Старый садовник – свет пересек его стан безжалостною секирой, как юную ветку своего цветника.

Глава его, в которой таился клад ума, волей змее-нравного рока стала виталищем змей.

Из сердца, подобного розе, в которой пел соловей его гения, растут теперь тернии.

Будто птица из гнезда, упорхнула душа его, – и все, стар и млад, сдружились с горестью.

Россия в скорби и воздыхании восклицает по нем: "Убитый злодейской рукою разбойника-мира!"

Лира Ахундова громко прозвучала, он вместе с передовыми людьми России, вместе с русским народом горестно оплакивал смерть поэта.

Знал ли Ахундов подлинных убийц Пушкина? Возможно, он догадывался о том, кто они. Во всяком случае, он говорит о смертельной стреле, которой прицелились в него, о "разбойнике-мире", убившем поэта.

Ахундов оплакивает Пушкина как своего учителя, как самого любимого поэта. Поэтический венок, возложенный на свежую могилу русского гения – "Элегическая касыдэ на смерть Пушкина" явилась началом идейного подъема Ахундова.

На Востоке поэты обычно избирают себе псевдоним. Низами, Физули, Вагиф – это не настоящие имена поэтов, а их псевдонимы. Ахундов избрал своим псевдонимом простое, но многозначительное слово: Сабухи.

Сабухи, Сабухия – утреннее питье, похмелье. Почему Ахундов выбрал такой псевдоним? Он хотел символически выразить свое состояние после долгого сна, свое отрезвление, пробуждение. Иносказательно он хотел назвать себя отрезвляющим напитком, человеком Утра, "ранним".

Такое объяснение дает и журнал "Московский наблюдатель" в своем примечании К переводу элегии Ахундова, напечатанной в 1837 году. "У восточных поэтов есть обычай сверх настоящего имени принимать поэтическое, как в Римской Аркадской академии Сабухи (ранний) – имя сочинителя Мирзы Фехт-Али [39]39

[39] Фехт-Али, или Фет-Али – так писали имя Ахундова при его жизни.

[Закрыть]Ахундова".

И Ахундов действительно был для азербайджанского народа человеком Утра, разбуженным грохотом и шумом шагающего века.

"Элегическая касыдэ" как бы говорила, что Пушкина оплакивали не только русские, но и другие народы, что весь передовой Восток оделся в траур, скорбя о понесенной утрате.

Перевод элегии был сделан самим Ахундовым и послан в редакцию журнала "Московский наблюдатель". Она была напечатана в XI книге журнала с редакционной старей, которая назвала ее "прекрасным цветком, брошенным на могилу Пушкина". "Мы от души желаем успеха замечательному таланту, – писала редакция, – тем более, что видим в нем такое сочувствие к образованности русской".

Только ли сочувствие? Только ли к образованности? Над этим вопросом стоит немного призадуматься. Если лучше изучить идейные взгляды молодого Ахундова, станет ясно, что здесь выражено не только сочувствие, но и глубокое сознание того, что только в дружбе и солидарности с русским народом народы Востока сумеют добиться своей свободы, своего культурного возрождения. И Ахундов не ошибся. Дальнейшая его жизнь покажет, что путь, избранный им, был правилен. Другого пути, ведущего к прогрессу, не существовало. "Стон в стихах Сабухия" звучал в унисон биению скорбного сердца великого русского народа.

В мае 1837 года была предпринята военная экспедиция к мысу Адлер. В экспедиции участвовали Бестужев и Ахундов. Во время стоянки в Сухуми Бестужев перевел прозой "Элегическую касыдэ". Перевод долгое время хранился в архиве Ахундова и только в 1874 году был опубликован в журнале "Русская старина". По роковому стечению обстоятельств перевод элегии оказался последней работой А.А. Бестужева. Через три дня писатель был убит в стычке с горцами.

10

Высокие, вечно покрытые снегом горные вершины Кавказа лежали между Россией и Азербайджаном. Когда-то в древние времена кочующие племена не могли их преодолеть. Но Россия проложила путь к южным землям, и огромный мост, перекинутый через пенистые и бурные горные реки, глубокие ущелья и громады скал, устремленных к небу, соединил народы. Царизм угнетал их, душил, железным сапогом топтал их плодородные поля. Но народы мечтали о дружбе, мире, свободе. Лучшие сыны их протягивали друг другу руки, и дружеское пожатие говорило о братстве и союзе. Они вместе ненавидели царских палачей и, словно сговорившись между собой, пели созвучные песни. И не случайно, что в то время, когда Ахундов писал свою элегию на смерть русского поэта, мрачное петербургское небо прорезали гневные и пламенные стихи нового гиганта русской поэзии Михаила Юрьевича Лермонтова. Многострадальная судьба поэта привела его в Грузию. «Изгнанный из страны родной», Лермонтов был определен в Нижегородский драгунский полк, стоявший в это время в Кахетии.

В полку он встречался с грузинскими офицерами, бывал в Цинандали, в родовом имении грузинского поэта Александра Чавчавадзе. Чарующая красота Грузии, полная своеобразия жизнь народов Кавказа вдохновили поэта на создание прекрасных поэтических произведений. С глубоким интересом изучал Лермонтов жизнь и людей Кавказа и воспевал его со страстной любовью:

Как сладкую песню отчизны моей,

Люблю я Кавказ!..

Здесь, на Кавказе, Лермонтов подружился с ссыльными декабристами, с поэтом А. Одоевским, памяти которого он впоследствии посвятил стихотворение:

Я знал его: мы странствовали с ним

В горах востока, и тоску изгнанья

Делили дружно…

10 октября 1837 года в Тифлисе состоялся царский смотр полкам, принимавшим участие в летней экспедиции против горцев. В параде участвовали четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка. С берегов Черного моря в Тифлис возвратился отряд главноуправляющего Грузией, в котором служил и Мирза Фатали Ахундов.

Таким образом, Лермонтов и Ахундов одновременно находились в Тифлисе. В этом городе Лермонтов встречался с Александром Чавчавадзе, двери дома которого "всегда были открыты для бесконечного множества родных, друзей, знакомых". Здесь "веселились, пировали, плясали досыта". Частыми гостями Чавчавадзе бывали юный поэт Николоз Бараташвили, Бакиханов, Ахундов.

Здесь, у Чавчавадзе, Ахундов мог встретиться с ссыльным поэтом.

Да и трудно было Ахундову не встретиться с Лермонтовым в Тифлисе, где многие знали друг друга в лицо [40]40

[40] О возможной встрече Ахундова с Лермонтовым см. книгу Ир. Андроникова «Лермонтов в Грузии в 1837 году».

[Закрыть].

Элегия Ахундова на смерть А. С. Пушкина ходила по рукам, и можно с уверенностью сказать, что она была хорошо известна всему литературному Тифлису. Сам Лермонтов был выслан на Кавказ в связи со стихотворением "Смерть поэта". Совершенно естественно, что одно это обстоятельство могло толкнуть двух поэтов друг к другу. Они не могли не искать встречи: их объединяла общая любовь к памяти Пушкина.

Молодой Ахундов уже тогда был известен в Тифлисе своим блестящим знанием восточных языков. Именно к нему, как прекрасно знающему Восток, мог обратиться Лермонтов, выразивший желание изучить азербайджанский язык. "Начал учиться по-татарски, – пишет Лермонтов из Тифлиса С.А. Раевскому, – язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе". Лермонтов много ездил по Кавказу. "С тех пор как я выехал из России, – сообщает он в том же письме к Раевскому, – поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже…"

В черной бурке, накинутой на куртку с красным воротничком, на гнедом кавказском коне, по неустроенным, крутым проселочным дорогам путешествовал русский поэт. Через плечо была перекинута черкесская шашка на кабардинском ремне с серебряным Набором. За спиной, в чехле, висело походное ружье. Он ехал и ночью и днем, не страшась случайных встреч, отстреливаясь от отрядов лезгин, нападавших на азербайджанские земли. Он "ел чурек", испеченный в азербайджанских тендирах [41]41

[41] Тендир – печь, в которой пекут хлеб.

[Закрыть]. Это было в холодные и дождливые осенние дни 1837 года.

Русского поэта увлекли и очаровали красота и богатство азербайджанского языка. Он обратился к живой народной речи, к устному народному творчеству. Поэт записал чудесную сказку "Ашуг-Гариб", широко популярную в Азербайджане, которую назвал "Ашик-Кериб". Она привлекла его не только богатством лирических красок, но и своим содержанием: Михаил Юрьевич был таким же странником, гарибом, каким был герой этой азербайджанской сказки.

И русский гариб проникся глубоким уважением к народам Закавказья, чья жизнь, природа, поэзия так пленили его сердце. Услышанные в Азербайджане и Грузии народные слова он использовал во многих своих замечательных творениях. Новые темы, новые мотивы еще более обогатили творчество русского поэта.

11

По долгу службы Ахундов выполнял самые разнообразные поручения колониальных властей. Он участвовал в разборе крестьянских дел, занимался размежеванием земель, бывал в Карабахе, в Гурии, на турецкой и иранской границах, вел переписку с горцами, переводил прошения, жалобы, справки, беспрерывно поступающие в департамент, командировался в отдаленные районы Закавказья, принимал участие в самых разнообразных делах. Находясь в командировках, он «отлично исполнял все возложенные поручения» – так записано в служебном формуляре М.Ф. Ахундова.

Служебная карьера его складывалась более или менее удачно. В 1840 году, после долгих представлений, Ахундов, наконец, был утвержден штатным письменным переводчиком. Служебная деятельность невольно знакомила его с жизнью крестьян и беков, с положением народных масс. Природная любознательность, серьезное стремление к образованию и культуре "мешали Ахундову сделаться просто чиновником. Попадая в незнакомую обстановку, он быстро начинал ориентироваться в ней, выкраивал для себя свободное время, в которое усовершенствовал знания русского языка, обогащал свой ум чтением многих книг самого разнообразного содержания, изучал русских и западноевропейских классиков, историю и географию европейских стран и России.

В 1841 году произошли большие изменения в колониальной политике царизма. Обеспокоенное крестьянскими волнениями царское правительство пошло на соглашение с азербайджанскими беками, которые постепенно превратились в опору царизма, в активных проводников его политики, Азербайджанские беки шли на службу в конномусульманские полки, их много было в Варшаве, Петербурге, они тесно соприкасались с русским бытом, бредили петербургским английским клубом. Но и бекское сословие не было единым в своих идейных устремлениях. Наряду с покорными слугами царизма постепенно зарождалась и оппозиционная дворянская группа, которая входила в тесное соприкосновение с прогрессивными кругами России. Общественное движение в Азербайджане принимало все более сложный и противоречивый характер.

Классовая ограниченность азербайджанских дворянских писателей, их умеренные задачи и примиренческое отношение к царизму, конечно, не могли удовлетворить Ахундова. Он искал самостоятельного пути борьбы за свободу и передовую культуру.

Ахундов проявлял большой интерес к научной и культурной жизни Тифлиса. Его очень часто можно было видеть на заседаниях Географического общества. Много времени у него отнимала и преподавательская деятельность. Вместе с Абовяном он немало сил отдавал Тифлисскому уездному училищу.

Скорбная, страдальческая жизнь Абовяна хорошо была известна Ахундову. Великий армянский просветитель-демократ Хачатур Абовян родился в 1805 году в селении Канакер, в семи километрах от Эривани, в когда-то знатной семье, связанной родственными узами с католикосом Армении Ефремом. Жизнь Абовяна во многом напоминала жизнь Ахундова. Десятилетним мальчиком он был отдан на воспитание в Эчмиадзинский монастырь. Любознательный и свободолюбивый мальчик задыхался в мрачных и тяжелых монастырских условиях. Он не раз делал попытки бросить учебу и бежать подальше от этих тюремных палат, от этого душного монастырского воздуха. Пять лет он мучился здесь, пока не закончил курс своего духовного образования. Еще с юных лет, проявляя незаурядные способности, Абовян хорошо изучил древнеармянский язык, близко познакомился с церковными сочинениями, с древними рукописями Эчмиадзина. В 1824 году в Тифлисе открылась первая армянская школа, и Абовян стал одним из ее воспитанников. Здесь он начал приобщаться к культуре русского народа. Вернувшись в Эчмиадзин, Абовян совершил вместе с профессором Дерптского университета Фридрихом Парротом смелое восхождение на Арарат. Вскоре, несмотря на противодействие армянского духовенства, Абовян оставил монастырь и отправился в Дерпт на учебу. "Жить и умереть для отечества – вот задача, избранная мною с самых юных лет", – писал он в своем диване. Здесь, в Дерпте, он еще больше полюбил русскую литературу, много общался с русскими студентами, неустанно изучал передовую науку.

Возвращение из Дерпта в 1836 году принесло ему новые огорчения. Он хотел служить родному народу, просвещать его, воспитывать армянских детей. Но все его попытки заняться на родине педагогической деятельностью получили самый решительный отпор со, стороны духовенства. В Тифлисе Абовян встретился с католикосом Карпецци, который, узнав, что он едет с рекомендательным письмом министра по делам нерусских исповеданий, гневно обрушился на него: "С приказом едешь ко мне ты, отступник веры своей? Ты можешь только запутать сознание невинных людей, воспитывать их дело не твое!" Жестокий фанатизм закрыл Абовяну все пути к народу. Он не имел ни крова, ни средств, ни поддержки. С большими трудностями ему удается устроиться в 1837 году в качестве исполняющего обязанности смотрителя Тифлисского уездного училища. Здесь, в училище, он и познакомился с Ахундовым, а затем с Мирзой Шафи.

Иногда величавыми лунными ночами он бродил по улицам вместе с Ахундовым. Они говорили об обуревавших их сомнениях, мечтали о будущем своих народов, слушали песни народных музыкантов. Вот на кровле небольшого дома, окруженный толпой любителей народной музыки, сидит ашуг Саттар. Это о нем писал русский поэт Я.П. Полонский:

Саттар! Саттар! Твой плач гортанный,

Рыдающий, глухой, молящий, дикий крик,

Под звуки чианур и трели барабанной

Мне сердце растерзал и в душу мне проник.

Не знаю, что поешь, я слов не понимаю.

Я с детства к музыке привык совсем иной;

Но ты поешь всю ночь на кровле земляной,

И весь Тифлис молчит, и я тебе внимаю, —

Как будто издали, с востока, брат больной

Через тебя мне шлет упрек иль ропот свой.

Саттар пел. И чем выше поднимался его голос, тем оживленнее становилась улица. На крышах домов со скорбной думой о жизни сидели бедные люди и внимали песне любимого ашуга. А рядом стояла мрачная и страшная тюрьма. К железной решетке тянулись закованные в цепи человеческие руки. В глазах стариков и юношей стояли безмолвные слезы: они плакали вместе с Саят-Новой, великим «охотником мелодий», песню которого пел Саттар. Даже солдаты, забыв о своих узниках, прислушивались к этой песне. А Саттар все пел. Голос его, могучий и страстный, звучал как набат, как суровый клич, как крик измученной человеческой души.

Смешавшись с толпой, задумчивые и печальные, слушали песню Саттара автор "Ран Армении" и создатель "Элегической касыдэ". Перед глазами Ахундова вставал весь объятый мраком фанатичный феодальный мир, где царствовали шахи и ханы, беки и моллы в чалмах, которым верил и подчинялся невежественный и безграмотный народ. Нет никаких законов, никакой управы над деспотичными правителями восточного мира. Всюду рабство, голод и нищета. Нет школ, нет промышленности, нет дорог, нет больниц, нет свободы. Он искал виновных, но не видел их. Ни Абовян, ни Ахундов не могли ответить на беспощадно стоящий перед ними вопрос: что делать?

Ахундов составлял для соотечественников учебные пособия, вел преподавательскую деятельность, но все это его не удовлетворяло. Он чувствовал, что перед горем народным его усилия – капля в море.

В начале 1840 года в Тифлис приехал преследуемый в Гяндже духовенством старый учитель Ахундова поэт Мирза Шафи. Трудно ему было найти работу в городе, и Ахундов, поговорив с Абовяном, решил оставить службу в училище и устроить на свое место безработного Мирзу Шафи.

Только в конце октября, после многих волнений и тревог, Мирза Шафи был определен на казенную службу.

Начался тифлисский период жизни этого замечательного поэта. В Тифлисе Мирза Шафи еще более сблизился со своим любимым учеником. В его доме, в "диване мудрости", очень часто собирались Ахундов, Абовян, Бакиханов и другие тифлисские поэты. Члены литературного кружка читали свои стихи, обсуждали их, беседовали о классиках, разбирали стихи Физули, Хайяма [42]42

[42] Хайям Омар – выдающийся персидско-таджикский поэт, математик и философ.

[Закрыть], Саади. Мирза Шафи всей душой отдался поэтической работе. Измученный тяжелой жизнью в родном городе, наученный горьким опытом, поэт пытался ничем не вызывать недовольства тифлисских духовных лиц, гянджинские собратья которых причинили ему немало зла в прошлом. Он писал о любви, о красоте, о радостях человеческой жизни. Лишь порою поэт обращал, как и раньше, свои острые стрелы против молл и невежественных визирей, но все эти стихи никому, кроме самых близких друзей, не читал. В 1841 году Бакиханов уехал в свое Кубинское поместье. А в 1843 году Тифлис оставил Абовян, назначенный смотрителем Эриванского уездного училища. Литературный кружок Мирзы Шафи распался.

Однажды из Нухи приехал почтенный старик, привезший печальные вести. В углу лежал большой хурджун [43]43

[43] Хурджун – дорожная сумка из ковровой ткани.

[Закрыть], на столе были разложены привезенные им подарки.

Опустив голову, слушал Ахундов рассказ старика.

– Да, так умер твой приемный отец, Гаджи Алескер. Мир праху его. Да откроются перед ним врата цветущего рая. Умирая, он говорил о тебе. Да благословит аллах его светлую память.

Старик кивал своей седой головой, рассказывал и внимательно следил за Ахундовым.

– Теперь дочь осталась у него, круглая сирота. Некому за ней посмотреть. Да и средств мало. Жаль! Хорошая, добрая девушка!

Ахундов помнил Тубу. Он провел вместе с ней в одном доме все свои юношеские годы. Она была для него почти родной сестрой.

Нерешительно, искоса поглядывая на Фатали, старик продолжал:

– Она осталась одна, и ты живешь холостяком. – Старик оглядел скромную полупустую комнату. – Пора и тебе жениться. Семьей обзавестись. Дети будут, вырастут, катать на спине станем.

Задумчиво слушал бормотание старика Ахундов.

– Она была мне почти сестрой, – сказал он.

– Сирота твоего приемного отца. Надо беречь честь семьи, честь дома покойного Гаджи. Зачем мы будем выдавать ее замуж за другого? Не пойдет она в чужой дом.

Что он мог сказать ему в ответ? Любит ли? Он не знал. Да пока и не думал о женитьбе.

Стояла чудесная солнечная погода. Во дворе, под высокими деревьями весело играли дети соседей. Он грустно оглядел свою скромную комнату холостяка. Старик напряженно следил за каждым его взглядом.

– Я подумаю! – проговорил Ахундов после минутного молчания.

– Зачем тебе думать надо? – обрадованно сказал старик. – Я уже подумал за тебя. Я привез ее с собой. Сейчас она у соседей, стесняется тебя. Дай согласие, и мы устроим веселую свадьбу. Радоваться будем. Да благословит аллах твое счастье.

Старик вышел, и через несколько минут в комнату вошла Тубу.

Вскоре Ахундов женился.

Свадьба, семейные дела, переезд на новую квартиру несколько отвлекли его от литературных занятий.

В 1846 году Ахундов назначается письменным переводчиком в канцелярию нового главноуправляющего (теперь он называется наместником) Кавказа князя М.С. Воронцова. В том же году "за отлично усердную службу" ему был присвоен чин подпоручика.

С 4 ноября 1848 года по 7 марта 1849 года он находился в командировке в Иране, сопровождал генерал-лейтенанта Шилинга, отправленного с кабинетным письмом от Николая Первого к повелителю Ирана Насреддин-шаху по случаю его вступления на престол. Воспользовавшись поездкой в Иран, Ахундов побывал в Хамие, где когда-то провел свои детские годы.

Он стоял недалеко от дома, в котором прошло его детство, и молча смотрел на унылые, серые крестьянские дома. Он чувствовал себя виноватым в многострадальной жизни своего покойного отца, могилу которого ему еле-еле удалось найти на старом, беспорядочном кладбище Хамне. Никогда ему не было так грустно, никогда он не чувствовал себя столь несчастным.

Очень трогательна была встреча с сестрой, так много сделавшей для него. Он всегда вспоминал ее с глубокой благодарностью.

Но эта поездка принесла Ахундову и много горьких минут. Всюду его преследовали страшные картины феодальной жизни. Он хотел видеть народ свободным и счастливым, хотел найти путь для его освобождения от нищеты и вымирания. Страдания жгли его душу.

Господствующие классы не думали о бедствиях народа, им было выгодно, чтобы он оставался неграмотным, чтобы никогда не понял причину своих несчастий, уповал бы все время на милость аллаха, жил бы только надеждой на радости в потустороннем мире. Земля принадлежала богатеям, а народу были отданы небеса. А что толку от небес, если никто там не слышит жалоб сотен тысяч обездоленных, бесправных, нищенствующих людей!

Сердце Ахундова билось тревожно. Он стал образованным человеком. Но сможет ли он один повести народ по пути цивилизации? Что может сделать переводчик восточных языков? Отказаться от службы, пойти в народ? А что он скажет ему? Куда позовет? И пойдет ли народ за ним?

Нет! Прежде чем поднимать народ на борьбу, надо видеть цель, надо иметь силы, надо собрать вокруг себя единомышленников. Кто же из образованных азербайджанцев сможет помочь ему в этом великом деле? Бакиханов? Но он переживал сейчас идейный кризис, собирался уехать в Мекку… Бесполезно обращаться к нему. Может быть, обратиться к Куткашинскому? Тот долго жил в Варшаве, прекрасно говорил по-русски и по-французски, в 1835 году опубликовал восточную новеллу на французском языке… Офицер, дворянин, член Географического общества, интересуется общественными делами… Что же, можно попробовать. Не плохо бы поговорить и с Хасай-ханом Уцмиевым… Высококультурный человек, тоже офицер, пользуется почетом у русских… Больше никому он не может доверить свои тайные мысли.

Ахундов решил организовать масонскую ложу. Он станет встречаться со своими друзьями, обсуждать с ними важные вопросы, решать народные дела. Они будут собирать вокруг себя лучших людей страны, откроют школу, начнут издавать газету, по примеру русских создадут театр, будут учить народ. Мечта воспламеняла воображение Ахундова. Ему уже казалось, что сотни людей, побывавших в Петербурге, Москве, служивших в армии, в канцеляриях, подобно ему стремящихся помочь народу, борются вместе с ним, осуществляют свои прекрасные мечты: народ идет не в мечеть, а в театр, грамотность распространяется по стране, бесправная восточная женщина завоевывает свое право на жизнь, исчезают варварские обычаи, народ с отвращением отворачивается от молл, дервишей, от пройдох, одетых в абу [44]44

[44] Аба – верхняя одежда, которую обычно носит мусульманское духовенство.

[Закрыть]. Ему казалось, что над странами Востока поднимается великое солнце – солнце просвещения…

Это было в сорок шестом году. Уцмиев находился в Тифлисе. Ахундов решил встретиться с ним, рассказать о своем проекте. Уцмиев молча слушал страстную речь своего друга. Ахундов казался ему безумцем – просвещать народ? Все это очень хорошо, но Ахундов – царский чиновник, а он сам – царский офицер… Надо подумать, нельзя сразу решить такой серьезный вопрос…

В сердце Ахундова вкрались сомнения. Он стал читать исторические труды, познакомился с опытом других народов. И всюду видел подтверждение своих взглядов, убеждался, что образованные люди России поступали подобно тому, как собирается поступить он.