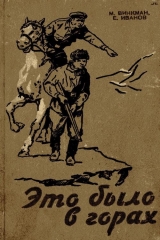

Текст книги "Это было в горах"

Автор книги: Мария Винкман

Соавторы: Евгений Иванов

Жанр:

Детские приключения

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

M. ВИНКМАН, Е. ИВАНОВ

ЭТО БЫЛО В ГОРАХ

повесть

СТРАНИЦА ПРОШЛОГО

Шумный лагерь молодого бая Оркота Молготаева в тот вечер раскинулся почти на самом перевале – среди карликовых березок и чахлых стелющихся кедров. Просторную хозяйскую палатку пастухи поставили подальше от табунов и отар, а сами расположились около заброшенной охотничьей юрты.

С перевала дул сырой, пронизывающий ветер. Солнце уже закатилось, и темно-фиолетовые облака за горой, сбившись в кучку, зябко жались друг к другу. Холодно. Над лагерем потянулись сизые, горьковатые дымки костров.

Старики подсели ближе к огню и закурили. А снизу, из лощины, еще доносились неспокойное ржание лошадей, неистовый лай сторожевых собак и крики подпасков.

– Умираешь, Хазан? – спросил один из пастухов старика, лежавшего на рваной, засаленной кошме.

– Видно, умираю.

– На, покури! Легче будет, – сказал пастух, протягивая больному трубку.

Хазан с трудом приподнялся на локте, а пастух продолжал разговаривать не то с ним, не то сам с собой:

– И какой шайтан погнал Оркота в эти места! Разве нам плохо было дома? Разве там мало травы для скота? Разве меньше стало баранины?

– Боится хозяин, – подал голос подошедший к костру молодой подпасок.

– Кого может бояться Оркот?

– Красных.

– Красные идут против белых, а наши люди не белые.

– Красные идут против богатых.

Подросток хотел что-то еще сказать, но осекся. К огню подъехал невысокий, костлявый человек в грязной рубахе без пояса, ловко сидевший на злом, гривастом жеребце.

– Отдыхаете? – крикнул он, натянув повод и окинув горящими глазами пастухов.

– Люди сделали все, что велел хозяин, – негромко ответил Хазан. – Лучше скажи, Сарых, какие там новости.

Сарых нахмурился.

– Гости уговаривают хозяина итти дальше… туда…

– Туда? – в один– голос переспросили пастухи и повернули головы в сторону перевала. Кто-то проворчал:

– Эти проклятые гости совсем закрутили Оркоту голову.

Всадник резко осадил жеребца и, перегнувшись с седла, зашипел, брызгая слюной:

– Хозяин лучше нас знает, что ему делать! А гости его – важные ученые люди. Один из-за дальних морей приехал. Так говорил мне сам Оркот.

Немного успокоившись, Сарых снисходительно добавил:

– Что можем понимать в делах хозяина мы, нищие пастухи? Старики не зря говорили: откуда бедняку взять ум? Только богатство делает человека мудрым.

Он выпрямился, вытянул жеребца нагайкой и поскакал в лощину, к табунам.

– Байская собака! – зло прошептал подпасок. Пастухи постарше зашикали. О том, что Сарых служит хозяину вернее любой собаки, они прекрасно знали и сами, однако вслух осуждать его побаивались. Во-первых, этот паршивый холоп все, что слышит, передает Оркоту, во-вторых, он хоть и плохонький, а все-таки шаман. С шаманом же лучше не связываться, – еще нашлет какую-нибудь болезнь.

– Какой он шаман! – не унимался парень.

– А ты что, не видел, как он шаманит?

– Видеть-то видел…

Только вчера Сарых шаманил над больным Хазаном. В другое время он, конечно, ни за что не согласился бы: с бедняка много ли возьмешь! Не то, что лошадь или корову, – ягненка не получишь. Но так решил сам Оркот Молготаев. Ему хотелось показать шамана своим гостям.

И Сарых постарался угодить хозяину. Надел тяжелую шубу, увешанную бубенцами, лентами, перьями филина. Достал из дорожной сумы старый бубен, туго обтянутый кожей, пестро разрисованный фигурками и значками, понятными только самому шаману.

Присев около больного на корточки, Сарых почтительно смотрел на Молготаева и, только получив разрешение, ударил в бубен. По лощине прокатился глуховатый, дребезжащий звук…

Шаман низко опустил голову, затем пронзительно свистнул и захрипел, как запаленная лошадь.

– Поехал на небо, – объяснил Оркот гостям. – Будет с духом огня разговаривать.

А Сарых уже встал и, подняв бубен над головой, медленно завертелся вокруг костра, выкрикивая свои заклинания. С каждой минутой движения его становились быстрее, выкрики громче. Неистово звенели бубенцы, отчаянно гудел бубен.

Время от времени Сарых останавливался. Тогда кто-нибудь из стариков протягивал ему ковш араки и разожженную трубку. Шаман жадно выпивал водку, делал несколько затяжек из трубки и снова начинал бешено метаться вокруг костра.

Дикая пляска продолжалась до тех нор, пока Молготаев, пошептавшись с гостями, не прищелкнул пальцами. Сарых, понимавший хозяина без слов, замертво грохнулся на землю…

– А какой из этого толк? – продолжал неугомонный подпасок. – Хазану легче не стало.

– Хазан старый, ему шаман не поможет.

– Никому он не поможет. Обманщик ваш Сарых. Упал будто мертвый, а когда я крикнул: «Хозяин зовет», – побежал быстрее молодого козла.

Пастухи засмеялись. Они тоже видели, как проворно вскочил Сарых и, гремя бубенцами, кинулся к хозяину. Смешной гость в клетчатой куртке, клетчатых штанах и с большими очками на носу протянул щаману несколько бумажек… Тот жадно схватил их, воровато оглянулся и торопливо сунул за пазуху…

Сверху, от байского шатра, донесся дразнящий запах жареной баранины.

– Пожалуй, хозяин и нынче маленько угощать будет.

И в самом деле, из палатки величественно выплыла снежнобелая, расшитая позументами молготаевская шуба. За Оркотом вышли клетчатый заморский гость и второй гость – русский, одетый небогато, как простой охотник.

Кивком головы Молготаев дал знать пастухам, что они могут идти к кострам, разложенным у его шатра.

– Ха, каким щедрым в эти дни стал наш Оркот!

– Это он перед гостями хвалится: смотрите, какой я богатый и добрый хозяин.

И только подпасок придерживался другого мнения:

– Все они стали добрыми с тех пор, как в горы пришли красные.

На него снова зашикали. Потом долго рассаживались около костров, дымили трубками и вполголоса переговаривались. Пастухи стеснялись хозяйских гостей. Русский заметил это и ушел в палатку. За ним последовали Молготаев и очкастый.

Двинулся к палатке и вернувшийся из лощины Сарых. Как всегда, он уселся у самого входа. Шаман немного понимал по-русски и старался не пропустить ни слова из того, что говорил хозяин.

– Давно хотел я видеть эти места, – начал гость в больших роговых очках. Говорил он медленно, отчеканивая каждое слово, как говорят люди на хорошо знакомом, но не родном языке. – Я много путешествовал, но редко встречал такое красивое небо, такой чистый воздух, такую тишину. Можно подумать, что здесь совсем нет людей; не считая нас, конечно. Недалеко идет война, а мы здесь будто на другой планете.

Гость полной грудью вдохнул ночную прохладу, обвел светлыми глазами палатку и остановил взгляд на пухлом лице Молготаева, похожем на сырую, плохо отмытую картофелину.

– Но особенно я хотел бы увидеть Долину Смерти. Сарых насторожился.

– Меня эта загадочная долина тоже очень интересует, – поддакнул русский, молодой человек с большими выпуклыми глазами и коротко подстриженной рыжеватой бородкой.

Молготаев ответил неопределенно:

– Завтра виднее будет. На всякий случай, господа, еще раз предупреждаю: ни один охотник, который оставался ночевать в Долине Смерти, не возвращался домой.

– Вот потому-то мы и хотим ее увидеть. Сарыху стало не по себе. Неужели ученые гости в самом деле вскружили хозяину голову? Неужели он решится пойти с ними в эту чертову долину? К лицу ли ему, последнему отпрыску древнего знатного рода Молготаевых, таскаться по горам? Велика важность – ученые. Сарых хорошо помнил, как покойный отец Молготаева принимал у себя самого губернатора. А какие важные купцы к нему приезжали – русские, китайские! Да кого только не принимал старик Молготаев. Но… принимать принимал, а провожал только до ворот. Это был настоящий бай.

В ДОЛИНУ СМЕРТИ

Молготаев, конечно, и сам понимал, что не к лицу ему, богатому баю, провожать по горам своих гостей. Но там, где Оркот родился и вырос, начались бои, из тайги вышел партизанский отряд рабочего Лунева, и бай вместе со своими пастухами и отборными стадами предпочел убраться подальше в горы.

Впрочем, и гости у него были не совсем уж простые. Один, фамилию которого Оркот никак не мог запомнить, даже иностранец и, говорят, известный ученый, какой-то геоморфолог. Второй гость – русский горный инженер Лебедев.

Интересовала Молготаева и работа исследователей. Малоподвижный, сонный на вид, он, к удивлению приезжих, оказался довольно любознательным человеком. По-русски Оркот говорил совершенно свободно и засыпал своих гостей вопросами. Ему хотелось подробнее узнать, чем же богат край, издавна, насколько помнят старые кочевники, принадлежавший роду Молготаевых. Что хранится в этих глубоких долинах и высоких хребтах, заваленных камнем, – белым, черным, серым, оранжевым, зеленым? И что это за камень? На что он годен? Может быть, русским он очень нужен? Тогда Молготаев может продать его. Но, чтобы не продешевить, надо знать настоящую цену.

Все это и заставило бая предоставить ученым своих иноходцев, вьючных лошадей и проводников. Правда, ученые ему платят, но что значат для Молготаева их деньги! Он сам может в сто раз больше заплатить, если они найдут в этих горах что-нибудь ценное.

В глубине души бай больше надеялся на русского инженера. Белоручка-иностранец, которого Молготаев звал по-русски – Иваном Федоровичем, – себе на уме. Оркот заметил это, когда впервые принимал гостей з своей юрте. Русский был неразборчив в еде и прост, а этот морщился, садясь на ярко расшитые ковры, косился на пиалы, наполненные душистым кумысом, говорил много, красиво, но пусто.

…Не одну долину они уже проехали, не один хребет перевалили. Русский рассказывал Молготаеву, где и какие горные породы находятся, как они образовались и какая от них польза человеку. Оркот теперь знал, что в его горах есть мраморы, из которых делают дворцы, есть горный хрусталь, идущий на какие-то приборы и украшения, есть медная руда… Но как жаль, что больше всего здесь пустой породы, которая нужна только ученым, чтобы понять, как жила земля миллионы лет тому назад. Пусть о ней и думают сами ученые или шаманы Его, Молготаева, это не касается.

– Итак, господа, сегодня мы делаем маршрут по Долине Смерти, – сказал геоморфолог следующим утром, когда экспедиция поднялась на перевал. – Должен признаться, что хотя не верю страшным рассказам об этой долине, но ощущаю определенное волнение.

Ученый вставил ногу в стремя и неуклюже перебросил свое большое, сильное тело через седло, нарядно разукрашенное серебром и медью.

Лебедев передал коня проводнику, взял в руки молоток и пешком двинулся вперед. За ним по узкой тропе, спускавшейся в долину, густо поросшую пихтой и елью, направил своего коня Иван Федорович, затем Молготаев, Сарых и, наконец, растерянные проводники.

– Как это романтично! Здесь никогда не ступала нога культурного человека. Мы с вами, Сергей, первые смелые путешественники. Очень романтично!

Когда геоморфолог впадал в хорошее расположение духа, он переходил с официального обращения «господин Лебедев» на дружеское «Сергей».

– Я полагаю, – продолжал он, – что долина будет носить троговый характер. Надеюсь вблизи устья реки на высоте в тысячу двести метров встретить морену. По моим наблюдениям, именно до этой высоты спускались ледники последней эпохи оледенения,

Караван пробирался густой полутемной тайгой. Вверху, на коре вековых деревьев под горячим солнцем вступали мелкие капельки янтарной смолы; с нижних, побуревших от времени сучьев лениво свисали длинные космы грязнобелого лишайника. Пахло сыростью, прелым листом и грибами. Откуда-то издали глухо долетал рев бешено несущейся воды.

Чем дальше, тем хуже становилась тропа. Все чаще попадались замшелые камни, подземные родники. Копыта лошадей то скользили по валунам, то с противным хлюпаньем утопали в вязких плывунах.

Геоморфолог брезгливо сбрасывал комья грязи с одежды и седла, поминутно отирая лицо. Предоставив умной лошади самой находить дорогу, он бормотал:

– Морена, убежден, что едем по морене…

Лебедев отбивал молотком от крупных валунов небольшие кусочки горной породы, внимательно осматривал их и бросал в сторону.

«Бросает, значит, пустые», – думал про себя Молготаев, но все же изредка интересовался:

– На что-нибудь годится? Лебедев на ходу отвечал:

– Песчаник, сланец… Годятся на строительство, но возить их отсюда будет невыгодно, – далеко и дорого.

Между тем шум все усиливался. Разговоры пришлось прекратить: все равно ничего не слышно. А когда отряд выехал из таежной чащобы, перед путешественниками открылось величественное зрелище: с громадной высоты низвергался водопад.

Геоморфолог только ахнул. Залюбовался изумительной картиной и Лебедев. Молготаев прищурился и, мерно покачиваясь в седле, затянул какую-то песню.

Искристая лента водопада как будто пополам разрезала всю гору – от вершины до подножья. Серебряная от пены вода стремительно неслась от выступа к выступу и там, где на пути ее вставало препятствие, мириадами блестящих брызг взметывалась вверх.

Словно в прозрачном тумане стояли могучие кедры, окутанные водяной пылью. На какое-то мгновение темной молнией чертил по серебру упавший камень, и снова – бесконечная лента пены.

С последнего выступа водопад срывался прямо з небольшую горную реку. Широкий в этом месте плес неистово кипел, вздымаясь десятками пенных бурунов.

Щелкая своим кодаком, геоморфолог сделал не меньше десятка снимков. И неизменно на переднем плане оказывался Молготаев в нарядной, пестро расшитой шубе.

– Вы будете украшать мои снимки, – кричал ему в ухо Иван Федорович.

Оркот самодовольно усмехался, и пухлое, круглое лицо его становилось от этого еще шире.

– Ну что ж! Пусть посмотрят на него и за границей. Посмотреть есть на что!

Через час караван оказался в широкой долине, похожей сверху на громадное корыто. По светло-зелёным склонам то в одиночку, то группами были разбросаны мохнатые, задумчивые кедры. В густой траве там и тут, насколько хватал глаз, мелькали пламенно жёлтые язычки сараны, синие созвездия аквилегий, анемоны, фиалки… По дну долины журчал ручеек, прокладывая себе нелегкий путь среди крупных и мелких валунов.

– Трог, троговая долина и конечная морена! – воскликнул геоморфолог. – Я говорил вам, Сергей, что границей последнего оледенения была высота в тысячу двести метров. Как видите, я был прав!

Молготаеву захотелось немедленно узнать, что такое граница последнего оледенения. Довольный собой, Иван Федорович охотно пустился в объяснения. Стараясь выражаться попроще, он рассказал любознательному спутнику, что много тысяч лет тому назад, когда на этом месте еще не было ни кедрового леса, ни душистых лугов, здесь двигались с хребтов огромные языки льда, выпахивая на своем пути долины, похожие на корыта. Громадные массы льда плыли вниз, таща за собой груды камней.

– Вот здесь, где сейчас находимся мы, движение льда остановилось. Лед стал таять, или, другими словами, отступать вверх, оставляя после себя эти груды валунов и корытообразные долины.

Геоморфолог кистью руки очертил дугу.

– Постоянно отступая, ледник исчез совсем или остался только в цирках, как мы называем такие вот каменные ловушки вроде амфитеатра, – рассказчик указал на высокий, испещренный глубокими провалами хребет, который окаймлял долину с севера. На дне цирков лежал не то снег, не то лед.

Дальше долина делала поворот, и путникам были видны только боковые ущелья, узкие и каменистые, явно не ледникового происхождения.

– Вот те узкие щели прорезаны уже водой. Льда в них не было, – пояснил геоморфолог. – Поэтому и форма долин там совсем другая – щелевидная.

Молготаев усиленно кивал головой в знак того, что все понимает и очень интересуется загадочными явлениями природы.

Тем временем его собеседник перевел взгляд на небо за дальним хребтом, где заметил неясные белые полоски облаков, как будто струившиеся по нежно голубому полю, и поморщился.

– Что там? – спросил Оркот.

– Цирусы, – проворчал геоморфолог. – Предвестники дождя, а может быть, и града. – Взглянув на часы, он уточнил: – К вечеру соберется. Где же мы устроимся на ночь?

Иван Федорович всем корпусом повернулся к Молготаеву, тот в свою очередь – к Сарыху, а Сарых – к проводникам.

Объяснение было коротким. Стоило баю произнести два-три слова, как проводники пришли в необычайное волнение – заговорили все разом, замахали руками.

– Здесь ночевать нельзя, – перевел Молготаев удивленным исследователям. – Мои люди говорят, что ни за что не останутся в долине на ночь.

Проводники догадывались, о чем идет речь, и дружно поддакивали хозяину.

– И воды дальше нет до самой вершины, до озера. Наши охотники ходят туда прямо через гору, – Молготаев показал на заросший кедрачом склон. – Так можем сделать и мы. Сейчас ближайшей дорогой поднимемся назад, к юрте, а завтра утром по верху доедем до озера. Спустимся к нему, пройдем Долину Смерти – и к ночи опять вернемся к юрте. Только так можно. Кто ночью останется в долине – конец.

– Что это значит? – недоумевал геоморфолог. – Почему люди погибают именно в этой долине и только ночью? Неужели их поедают звери?

– Нет, люди умирают сами. Зверя там много, но люди умирают сами. Их никто не ест, – упорствовал Молготаев.

– От страха, что ли? – вмешался в разговор Лебедев, сидевший в стороне с тетрадью в руках. Он зарисовывал выход горных пород и характер их залегания.

– Однако, от страха, – серьезно согласился Оркот.

– Бабьи сказки, – резко бросил инженер. Молготаев обиделся, но Лебедев не заметил этого и

упрямо продолжал тем же тоном.

– Вы как хотите, а я эту долину должен исследовать.

– Гм… я тоже хочу, – отозвался геоморфолог. – Но сегодня будет гроза. Переночуем на водоразделе и завтра спустимся в среднюю часть долины, осмотрим ее, а к ночи вернемся обратно…

Вдали раздались первые раскаты грома. Из-за горбатых хребтов выплыли темные, набухшие дождевые облака.

– Согласен, – ответил инженер, взглянув на небо. – Но завтра обязательно спускаемся в долину.

Лебедев захлопнул тетрадь.

…Мокрые кони, храпя, поднимались по крутому склону. Затихший перед грозой воздух казался насквозь пронизанным густыми запахами молодой хвои и смол.

Теперь инженер шел в хвосте каравана, пристально вглядываясь в неясные силуэты скал, расплывавшиеся в глубине леса. Он боялся пропустить коренное обнажение горных пород.

Заметив скалу, Лебедев умелым ударом молотка откалывал кусок, ставил на нем номер, если образец представлял для геолога интерес, и бережно укладывал его в карман. Затем записывал в дневник условия залегания камня.

…Как ни торопился отряд, однако до водораздела добраться не успел. В Долину Смерти хлынул проливной дождь. Проводники бросились привязывать лошадей к стволам особенно раскидистых кедров. Устроив животных, промокшие люди сами прижались к деревьям.

Ученые и Молготаев тоже облюбовали кедр поветвистее и прислонились мокрыми спинами к шершавому, смолисто-липкому стволу. Под широкой кроной дерева было сухо и тихо. Беспокоили только ослепительные вспышки молний да громовые удары, сотрясавшие горы.

Иван Федорович сначала подшучивал над Молготаевым, боявшимся грозы, но, когда молния стала все чаще и чаще прорезать лохматые тучи, а взрывы грома слились в один, почти сплошной, непрерывающийся грохот, замолчал и он.

Вскоре, как и предполагал геоморфолог, начался град. Крупные угловатые льдины со свистом захлестали по вершинам деревьев, ломая ветки, подкашивая траву. Тревожно заржали испуганные лошади, послышались хриплые выкрики проводников… Взлохмаченное небо, дальние горы, исполосованный градом лес – все потонуло в вихревом черно-белом хаосе.

Где-то рядом ударила молния и вспыхнул расколотый кедр.

Геоморфолог втянул в плечи голову и зажмурил глаза. Молготаев в суеверном страхе присел на землю. Только Лебедев весело посмеивался в рыжеватую бородку.

И когда гроза утихла, все с облегчением услышали его бодрую, зычную команду:

– Собирать коней! – Выходи на тропу! Вперед к юрте!

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Над старой заброшенной юртой, над просторной байской палаткой мирно курились сизые дымки. В лощине спокойно паслись хозяйские табуны и отары. Над мелким, каменистым ручьем как ни в чем не бывало плясали пестрые бабочки, а в дальней роще перекликались и ссорились шумливые кедровки. О вечерней грозе напоминали только примятая трава да не успевшие растаять крупные градины.

Лебедев, поднявшийся раньше всех, внимательно осматривал ломаную линию ближнего хребта. С широкого и плоского водораздела хорошо были видны морщинистые склоны и пикообразные вершины. Путь обещал быть нелегким. Но это, пожалуй, больше всего и прельщало инженера-альпиниста.

Наскоро позавтракав, ученые попросили оседлать лошадей. Молготаев кричал на Сарыха, Сарых кричал на проводников, те суетились и кричали на лошадей, наспех укладывая в переметные сумы провиант, прикрепляя к седлам молотки. Пастухи, столпившись у юрты, хмуро смотрели на торопливые сборы.

Лебедев поправил на боку планшет и рысцой направил коня по хребту. За ним тронули лошадей геоморфолог и Молготаев. Они выглядели совсем воинственно – за плечами висели ружья, на поясах – ножи.

Возбужденный Молготаев, подбоченившись, крикнул пастухам: «Прощайте!», высоко поднял руку и поскакал за инженером.

В хвосте небольшой кавалькады трусили Сарых и два проводника, взятые на тог случай, если геологи собьются с тропы. Но тропа была хорошо заметна, и через полчаса отряд оказался у места спуска в Долину Смерти.

Лебедев спешился, осмотрел гребешки мелких скал, определил породы и взялся за дневник. Иван Федорович и Молготаев, не слезая с коней, внимательно наблюдали за его работой.

– Здесь где-то поблизости должна вскрываться поверхность мощного разлома, – говорил инженер. – Об этом свидетельствуют сильно истертые, раздавленные сланцы. Они, по моим наблюдениям, лежат в опущенной части земной коры. А вон те, дальние известняки или мраморы, очевидно, взброшены, приподняты над сланцами. Полагаю, что поднятие совершилось не очень давно, так как известняковые или мраморные хребты еще и сейчас вздымаются над сланцами почти отвесной скалой.

Геоморфолог подтвердил:

– Разлом в рельефе выражен ясно. Молодые подвижки. Очень интересно.

Молготаев Покрутил головой. Может быть, и интересно, но совсем не ясно.

– Трещина, что ли?

– Именно трещина, – ответил Лебедев. – Трещина в земной коре очень большой длины и большой амплитуды, то есть разницы перемещения. Не понятно? Тогда смотрите! – Инженер показал на пальцах, как ломаются слои земли, как по крутой поверхности одна часть ее вздымается, а другая погружается вниз. – Расстояние между верхней и нижней точкой и есть амплитуда перемещения.

– Как же ты узнал, что здесь был такой разлом?

Лебедев подошел к выступу скалы и, как показалось Молготаеву, нежно погладил его темнозеленую, словно шелковистую поверхность. Выступ был весь разбит на тонкие пластины и чем-то напоминал страницы древней, почерневшей от времени книги, поставленной корешком к скале.

– Видите, как рассланцевало породу! Раздавило на тончайшие листы.

Молготаев вспомнил, что он и вчера видел такие же сланцы, только листики их были потолще.

А увлеченный Лебедев рассказывал дальше. Он пытался объяснить Оркоту, что значит брекчия трения, образовавшаяся при растирании породы во время подвижек в земной коре.

– Тут иная картина, но и она говорит об особой силе, приложенной к породам именно здесь.

Горный инженер подошел к скале с бугристой поверхностью и обвел пальцем несколько остроугольных и округленных обломков выветрелого сланца, сцементированных между собой раздробленной массой тех же сланцев. Когда-то растертая порода, скрепленная веками и силой природы, – брекчия трения, была теперь тверда, как монолит.

– Вот по этим-то раздробленным сланцам, – продолжал Лебедев, – я и нашел разлом. Были у меня и другие соображения…

– Какие?

Инженеру снова пришлось пустить в ход пальцы и обе ладони.

– Когда слои лежат на месте горизонтально, то внизу будут находиться самые старые из них, выше – слои помоложе, а еще выше – Совсем молодые. Если их даже и повернет во время какого-нибудь геологического переворота при образовании складок, они все равно сохранят свою последовательность, только лежать будут уже не горизонтально, а наклонно. Но бывает и так, что они разламываются. – Инженер протянул вперед ладони. – Одни слои опустились вот так, а другие приподнялись. Что же получилось? Молодые слои попали под старые. Понятно? Таким образом я и догадался, что между более молодыми сланцами и сравнительно древними известняками проходит зона разлома.

– Но ведь мы еще не доехали до белых скал?

– Это неважно. Мы встречали их в другом месте – на реке Белой неделю тому назад. Даже отсюда видно, что гребни скал тянутся именно туда. Там я и наблюдал, как лежат известняки. А как лежат сланцы, я видел и там, и вчера в кедровом лесу. Здесь же молодые породы– сланцы залегают внизу, и раздробленность их говорит о том, что на границе сланцев и известняков прошел разлом.

– Ну, будет, будет! – нетерпеливо перебил геоморфолог. – Не забывайте, что время у нас ограничено.

Иван Федорович медленно поехал вдоль борта долины по тропе. Остальные послушно тронулись за ним.

– Ну, разломилась земля, а дальше что? Зачем это тебе нужно? Только для науки?

– Не только. По таким вот разломам из глубины земли когда-то поднималась раскаленная огненно-жидкая масса, которая называется лавой, или магмой. А с магмой, мой друг, все на свете связано– и золото, и серебро, и медь, и железо, и алмазы, и всякая руда.

– И тут она может быть? Инженер замялся.

– Конечно, может быть. Только искать надо долго. Рудного камня по сравнению с пустым очень мало. А мы и пустого-то осмотрели совсем немного. Только по тропкам. Так руду не найдешь, а если и найдешь, то случайно.

…Тропа свернула вниз, в долину, и геоморфолог хотел уже спускаться. Но Лебедев остановил его и предложил итти по верху до первых выходов известняков или мраморов.

– Предлагаю спускаться в долину там, где известняки или мраморы граничат со сланцем. Мне бы хотелось нанести разлом на карту и посмотреть те обнажения, где одни породы непосредственно соприкасаются с другими.

– Это чрезвычайно интересно, но ведь там, по всей вероятности, тропа будет отсутствовать, – ответил Иван Федорович.

Молготаев посоветовался с проводниками и тоже запротестовал.

– Мои люди говорят, что можно только тропой ехать; в другом месте будет плохо. А нам ведь нужно скорей, чтобы к ночи вернуться.

– Послушайте, Молготаев, ведь вы же сами сказали, что неинтересно, когда разлом изучают только для науки. Важна практическая сторона, – стал соблазнять бая инженер. – А найти ее в этих местах можно. Я, например, предполагаю здесь богатые залежи меди…

Молготаев перестал колебаться. Махнув рукой, он крикнул:

– Согласен. Едем, батыры, искать руду!

Геоморфолог, не скрывая своего раздражения, поехал за Оркотом. И уже совсем недовольные двинулись вперед проводники.

– Вот здесь мы и начнем спуск в долину, – весело заметил Лебедев, соскакивая с лошади у невысокого светлого утеса, покрытого бархатистым кружевным узором.

– У нас говорят: каменный цветок, – сказал бай, показывая на причудливый черный орнамент, нарисованный самой природой.

– А это всего-навсего лишайник – простейшее растение, живущее на камне.

– Ну, друзья, здесь нам не проехать, – огорченно заметил Иван Федорович, опуская бинокль.

По крутому склону в беспорядке теснились утесы, а между ними извивались потоки мелкого камня и плит. Только кое-где зеленели островки чахлой растительности.

Спускаться было решено немного подальше, где поросшие травой островки попадались чаще, местами же виднелись одинокие лиственницы.

– Поезжай к пастухам! – крикнул Молготаев Сарыху. – Дорогу назад мы и сами найдем.

Сарых и проводники обрадованно закивали головами, но все же на несколько минут задержались у светлого утеса, поросшего лишайником. Они смотрели, как небольшой отряд медленно спускался в Долину Смерти.

Впереди степенно вышагивал Оркот. Коня он вел в поводу, ни разу не оглянувшись на него. Животное само ловко пробиралось среди скал, осторожно ступая по осыпям. За баем, точно повторяя каждое его движение, спускался геоморфолог. А Лебедев совсем отпустил коня, прикрепив концы повода к луке седла, и шел за ним, зорко посматривая по сторонам.

Когда караван потерялся из виду, Сарых и проводники, нахлестав лошадей, затрусили по знакомой тропе к перевалу.

…Пастухи не ждали Сарыха так скоро и шумно разговаривали, осуждая странное поведение хозяина. Завидев проводников, они растерянно сбились в кучу. Почему вернулся Сарых? Не случилось ли чего-нибудь с Оркотом? Пастухи приготовились слушать новости, заранее покачивая головами.

Но Сарых молчал. Мрачно посмотрев на собравшихся у костра людей, он поехал в лощину к хозяйским табунам. Проводники и пастухи последовали за ним.

Снова собрались только к вечеру, когда горы уже начали терять свои очертания, словно отступая куда-то всторону, в сумрак. Ни хозяин, ни его гости не появлялись, и суеверными пастухами начинало овладевать непонятное беспокойство. Даже небо на западе казалось им необычно багровым, предвещавшим близкую беду.

– И зачем только Оркот потащил нас к этой проклятой Долине Смерти!

Сарых вернулся из лощины последним. Ссутулившись, все так же молча, он прошел в старую юрту, где у потухавшего очага сидел тяжело больной Хазан. За Сарыхом тихонько пробралось несколько пастухов.

В юрте было еще сумрачнее. С почерневшей лиственничной коры густыми хлопьями свисала копоть. Из темноты там и тут выглядывали грязные кусочки материи, обрывки лент, вырезанные из дерева фигурки – божки, которые должны были охранять хозяев юрты от болезней и горя.

В очаге с тихим звоном гасли рассыпанные угли. Хазан подвинулся к очагу и стал бросать в огонь сухие прутья, бормоча запекшимися губами древнее заклятье.

– Ради травы, чтобы росла на нашей земле! Ради скота, чтобы пасся в наших долинах! Чтобы не знала нас беда! Чтобы не расплескивалась полнота!

И снова тихо в юрте.

Вот уже и солнце совсем ушло за хребет. Неторопливо поднялась над перевалом огромная луна, затопляя своим странным, мертвенным светом притихшие долины…

И вдруг где-то совсем близко послышался бешеный конский топот. Еще несколько секунд, и около юрты остановилась взмыленная лошадь. Мокрые бока ее тяжело ходили, с губ окровавленными клочьями падала пена. Окованное медью седло сбилось на сторону.

В паническом страхе пастухи кинулись в лощину. Только Сарых, словно придавленный ужасом, скорчился у входа в хозяйскую палатку.

С тех пор о судьбе Оркота Молготаева и его гостей никто ничего не слыхал.