Текст книги "Рассказы веера"

Автор книги: Людмила Третьякова

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)

И все-таки – «девица Кроль» здесь! И задача у нее труднейшая, почти невыполнимая: в сложившейся ситуации склонить государя на свою сторону, вырвать у него хотя бы изустное разрешение на союз с графом Кушелевым-Безбородко. Подобное намерение осложнялось тем, что Александр уже, по сути, дал слово сестрам графа «принять возможные меры к удовлетворению их просьбы». И выходит, ему, государю, предстоит отказаться от своего слова!

Госпожа Соколова, Синее Домино, которая наиболее полно описала любопытную историю жизни Любови Ивановны, утверждала, что та посвятила ее во все подробности аудиенции у Александра II. Разговор с царем шел на французском языке. Синее Домино подчеркивает, что старалась в своем пересказе быть абсолютно точной.

Но все-таки надо отметить: в том, что Соколова писала о Любови Ивановне, немало фактических ошибок. А главное, бросается в глаза старание мемуаристки создать вокруг своей героини романтический ореол. Она единственная приписывает ей благородство помыслов и поступков, в то время как никто из друзей графа – а среди них было много людей, не принадлежавших к высшему свет, – не сказал о Любови Ивановне доброго слова. Она именуется не иначе как «пройдохой», «авантюристкой», «шельмой», «подозрительной женщиной», которая пользуется ослеплением человека, беззаветно полюбившего ее.

Однако надо иметь в виду, что Синее Домино, она же Александра Соколова, в девичестве Денисьева, сама была дамой авантюрного склада с очень путаной биографией, отказавшейся, к слову сказать, вполне сознательно от своего ребенка (в будущем известного литератора и журналиста Власа Дорошевича).

Естественно, что обе женщины – и Кроль, и Соколова – испытывали симпатию друг к другу, имея сходные черты характера и способность не мучить себя излишними угрызениями совести.

Вот почему в передаче мемуаристки ее подруга выглядит благородной спасительницей погибавшего в хворях аристократа.

«Любовь Ивановна смело и откровенно отвечала на все предложенные ей вопросы, – пишет Синее Домино, – и, когда государь спросил ее, правда ли, что она переехала к графу Кушелеву и живет в данную минуту в одном доме с ним, она ответила:

"Правда, ваше величество... Я не только в одном доме с графом живу, но в одной с ним комнате и в одной с ним спальне. Этим я жизнь его спасаю, и лично для меня это подвиг, а не наслаждение!"»

Государь поинтересовался: визитерша ли настаивает на этом браке или того желает граф? На что услышал в ответ, что ей это и в голову не пришло бы никогда и что она лишь идет навстречу «настоятельной и неотступной просьбе графа, который решится на самоубийство, ежели она его оставит».

Теперь уже никто не сможет подтвердить или опровергнуть была ли действительно графом высказана такая мысль, но согласимся, что это сильный довод – особенно для императора, который понимал: после такого заявления он, вздумай отказать, поневоле оказывался причастным к гибели человека.

А между тем Любовь Ивановна не давала государю и минуты на раздумье.

– Да я ли одна, ваше величество, подам пример такого супружества? – смело закончила свою речь молодая красавица. – Вам известно, сколько неравных браков заключено представителями самых громких имен в России! Наша петербургская аристократия тоже помнит об этом. И мне кажется, что я лично менее скомпрометирую герб графов Кушелевых, нежели кто бы то ни был.

Тут уж Любовь Ивановна хватила лишку. Женились, конечно, порой и на незнатных девушках, бесприданницах, на вдовах с детьми, на разведенных, но не на жрицах древнейшей профессии, какими бы телесными да и душевными достоинствами они ни обладали.

Но та горячность, с которой Любовь Ивановна говорила, тот жар, который окрасил ее щеки ярким румянцем, не могли не воздействовать на Александра. Он любовался смелой дамой, не пытаясь не то что возражать, а хотя бы выразить сомнение. Император вспомнил о болезненности собственной жены, ее замкнутости, овечьем взгляде красивых глаз, о худых пальцах, чаще сжимавших не веер, а молитвенник.

«Наша петербургская аристократия»! Эта амазонка уже была готова на законном основании занять свое место в большом свете по праву красоты и той душевной энергии, с которой она убеждала Александра.

– О, государь! Вы видите перед собой женщину, которая знает, что такое безнадежность, знает, каково быть игрушкой в руках всемогущих.

Графиня Любовь Александровна (в замужестве Мусина-Пушкина) была в ужасе от женитьбы брата. Разрыв с ним был тем более тяжел, что граф заменил ей отца, принял на себя все хлопоты и заботы, когда она выходила замуж. Утонченная красота (сестра и брат были очень похожи) сочеталась в графине Мусиной-Пушкиной с сильным характером и фамильной страстью к благотворительности. После смерти Григория Александровича она приняла на себя все заботы о тех учреждениях, которые он основал, и считалась в Петербурге одной из самых умных, деловых и отзывчивых на помощь нуждающимся женщиной.

Тут гостья осеклась, будто спазм сжал ей горло. Браво! Александр понял, о чем это она. История девицы Кроль, о которой в свое время шушукались фрейлины в Аничковом дворце, снова всплыла в его памяти.

Как изъяснялся столь любимый государем поэт Тютчев, он слышал исповедь человека, «не имевшего на царское внимание другого права, как свое страданье». Как христианин, Александр не мог оставить эту мольбу неуслышанной, а как честный человек, обязан был расплатиться по давнему счету.

И он сказал, взглянув в побледневшее, а оттого еще более прелестное лицо просительницы:

– Я согласен на ваш брак с графом Кушелевым. Сумейте стать на высоту того положения, какое вам этот брак представит, не отклоняйтесь от самых строгих законов приличия, заставьте строгий свет забыть о ваших увлечениях, и я первым подам вам руку и встречу вас с полным уважением.

Синее Домино, очевидно, со слов самой Любови Ивановны, так описывает трогательную сцену:

«Прощаясь с ней, государь со свойственным ему рыцарством поцеловал ее руку, и она вернулась к графу, полная благоговейной благодарности к своему державному покровителю».

Из того же источника мы узнаем, что «вскоре состоялось бракосочетание графа с Любовью Ивановной, отпразднованное тихо, безо всякого торжества».

...Примечательно, что в родословных росписях обычно указывают три даты: год рождения, год смерти, а между ними знаменательной вехой обозначался день свадьбы. Так вот, у Любови Ивановны и Григория Александровича такая отметка отсутствует.

Трудно сказать, была ли то досадная оплошность составителя родословной или какие-то иные соображения заставили его на сей раз поберечь чернила.

7. Париж. И этим все сказано

Граф Григорий Александрович обставил свою женитьбу по всем правилам, принятым в хорошем обществе. Полагалось свадебное путешествие – оно и свершилось.

Поначалу новоиспеченная графиня упрямилась: никаких блужданий, как она выражалась, по «задворкам Европы» – прямо в Париж! Она настаивала воспользоваться железными дорогами, которые становились все более привычными для русского путешественника. Это и правда очень сокращало дорожные мытарства, избавляло от ночевок в не всегда комфортабельных гостиницах. Но граф употребил все свое красноречие, чтобы убедить супругу: хотя бы один раз ей надо проделать путь к европейским красотам по старинке, тем более что экипажи, выписанные им из Англии, чрезвычайно удобны. Против обыкновения Любовь Ивановна согласилась.

Выехали большой компанией: кроме врача, личного повара, нескольких слуг и гувернера «тихого бледного мальчика» – сына Любови Ивановны – граф взял с собой опытного человека, обязанность которого заключалась «в улаживании всех возможных в пути затруднений».

Можно еще упомянуть о двух миллионах рублей, определенных графом на издержки: сумма огромная. Графской чете был открыт неограниченный кредит во всех банкирских домах Ротшильдов, находившихся в Европе.

...Путешествие шло своим чередом. Если Григорий Александрович, который не раз бывал в этих краях, и сейчас находил для себя нечто примечательное, то графиня, дальше Киева никуда не уезжавшая, выказывала полное равнодушие к видам, сменявшимся за окошком экипажа. Польские города, включая Краков, показались ей ужасно провинциальными, а немецкие селения с неизменной кирхой посередине, чистенькие и уютные, вызвали страдальческий возглас: «Боже, как можно жить в такой скуке!»

Исключение было сделано для Лейпцига. Здесь граф уговорил супругу задержаться подольше – его интересовали местные типографии и книжные лавки, снискавшие себе заслуженную славу.

Любовь Ивановна не без интереса сопровождала графа в его походах. Ему было приятно убедиться, насколько хорошо она говорила по-немецки. Перебирая в одном из магазинов альбомы и не уставая восхищаться великолепным качеством печати, он стал свидетелем спора, который супруга затеяла с каким-то молодым человеком, вероятно студентом, в клетчатой накидке на плечах. Любовь Ивановна со знанием дела доказывала ему свое, а этот красивый малый, отчаявшись, видно, переговорить свою собеседницу, с видимым удовольствием рассматривал ее.

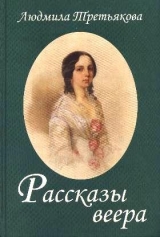

Этот фотопортрет графини Любови Ивановны Кушелевой-Безбородко никогда ранее не публиковался. Она словно вернулась из небытия, чтобы предстать на суд читателя, теперь знающего ее подлинную историю. Эта история, несомненно, владела воображением и Федора Михайловича Достоевского, когда он описывал грешную и восхитительную героиню своего романа «Идиот». Была ли Любовь Ивановна действительно роковой красавицей? На этот счет каждый волен иметь свое мнение. Обратите внимание: на портрете Мари Дюплесси цветок камелии на груди, у Любови Ивановны – в волосах. Русская «дама с камелией».

...Швейцарские красоты, голубые горы в снежных шапках и чистейший воздух тоже не тронули Любовь Ивановну. А вот в Италии сердце ее дрогнуло, лицо оживилось, разговор сделался бойким, сдобренным восклицаниями, которые она подкрепляла выразительным движением рук. Сняв мешавшую ей шляпу с вуалеткой, она прижималась лбом к окошку, часто оглядывалась, то и дело приговаривая: «Ах, надо бы остановиться. Господи! А мы опять проехали...» И когда Григорий Александрович уверял ее, что у них будет возможность вернуться и все обстоятельно осмотреть, то она кипятилась и, ударяя себя по колену, досадливо говорила: «Не вернемся! Вот увидишь – не вернемся! Ты даже не знаешь, что это за место. Так и не говори – я не малое дитя! Проехали – и никогда не увидим более».

Когда же путешественники с возвышенности рассматривали розовеющую в лучах утреннего солнца Флоренцию, графиня расчувствовалась до слез. Это так умилило графа, что его рука тоже потянулась за платком.

...На знаменитом Золотом мосту, где уже который век местные ювелиры держали свои лавки, Любовь Ивановну усадили в кресло и стали на подносе с черной бархатной вставкой внутри показывать ажурные, казавшиеся невесомыми украшения. Устроившись перед маленьким зеркальным столиком, графиня примеряла их, прикладывала к уху серьгу, поворотясь в профиль, мерила ожерелья, накидывала на запястье браслеты и, отставив немного руку, любовалась игрой камней. Горка отобранных золотых вещиц росла. Ценой Любовь Ивановна не интересовалась. Когда эта процедура прискучила ей, она коротко сказала «Баста!» и передала, не глядя, мужу листок со счетом, в мгновение ока составленный кем-то из держателей лавки. Под громкие восклицания, сопровождаемые поклонами, путешественники покидали тесные, похожие на шкатулки для драгоценностей помещения, под которыми бурлила полноводная по весне река Арно...

* * *

Граф привык, что определенную часть дня Любовь Ивановна проводила в полном одиночестве и сердилась, если кто-то нарушал ее покой и планы. Даже когда она покидала их апартаменты в отеле, Григорий Александрович старался не досаждать вопросами, вполне довольствуясь тем, что, воротясь, жена рассказывала ему, где была и что видела. В минуты особо хорошего настроения Любовь Ивановна прибавляла:

– Не сердись, дружок! Знал бы ты, как славно побыть одной, идти себе, будто тебе ни до кого дела нет и до тебя – тоже никому. Хорошо, свободно! Тут каждое чужое слово ни к чему – понимаешь?

– Да, да, – отвечал граф с готовностью, обрадованный такой ее редкой доверительностью, – как же не понимать, и как я могу в чем-то препятствовать тебе.

– Милый! Недаром в тебя, первого во всю мою жизнь, поверила как в истинно преданного человека. А иначе и замуж за тебя не пошла бы, в «камелиях» осталась. Веришь, ли?

– Зачем это, зачем так говорить? Что тебе вздумалось? – волновался граф. – Я никому не позволю так говорить. И тебе не разрешаю. Ты для меня чище первого снега.

...В Париж Кушелевы-Безбородко приехали, когда грянула настоящая весна: с запахом мокрой земли под деревьями, которые быстро покрывались свежей листвой, с толпой легко и нарядно одетых женщин, с безмятежной синевой небес, обещавших устойчивое тепло.

* * *

Это неправда, что память о невзгодах прошлого покидает человека, стоит первым лучам солнца прорезаться из-за туч. Нет и нет! Пока холодок обручального кольца не коснулся пальца Любови Ивановны, она не верила ничему: ни уверениям графа в его бесконечной преданности, ни его обещаниям заставить ее забыть все дурное и тяжелое.

Однако и после венчания новоиспеченная графиня Кушелева-Безбородко чувствовала себя не в своей тарелке. И теперь она была благодарна мужу, считавшему необходимым тотчас отправиться в дальнее и неспешное путешествие. Григорий Александрович точно читал ее мысли. Хорошо, что они поспешили уехать вон из Петербурга, где без опаски наткнуться на любопытные и насмешливые взгляды ей едва ли можно было появиться на людях.

Да это и понятно! Должно пройти время, чтобы обществу прискучило обсуждать скандальную женитьбу странного, меланхоличного богача. И не такие события в конце концов предаются забвению. Мало-помалу всем придется смириться, что в большом свете появилась новая личность, ни в чем не уступающая придворным дамам, – графиня Любовь Ивановна Кушелева-Безбородко!

...Здесь, в Париже, едва ли кто знал о скандальной истории супругов из России. Это обстоятельство позволило Любови Ивановне расправить крылья и впервые за долгое время порадоваться и похвалить себя: что ни говори, она приехала в столицу Франции с чувством победительницы.

Жаль, что об этом восхитительном состоянии нельзя было никому рассказать. Может, графу? Да разве поймет, какой мечтой, влекущей и несбыточной, казался ей Париж еще на Садовой, когда она, завернувшись в старую шаль, читала о Мари Дюплесси – своей сестре по оскорбленной юности, по той безнадежности, которая выманивает женщину на улицу, чтобы обменять свою красоту на деньги. Нет, этого никому не объяснишь!

По приезде в Париж Кушелевы-Безбородко, заняв целый этаж, поселились в одном из самых фешенебельных отелей под названием «Три императора». Он располагался на площади Лувра. Из спальни Любови Ивановны была видна часть дворца, где раньше находились личные покои Людовиков.

Казалось, вот-вот отворится высокое окно и кто-нибудь из них, взмахнув в знак приветствия широкополой шляпой с пером, воскликнет: «С добрым утром, мадам! Не правда ли, погода сегодня обещает быть прекрасной!»

Любови Ивановне еще не верилось, что это не сон. Первым делом она заставила уставшего от дороги мужа отправиться с ней в ателье, где в широкой витрине были выставлены портреты «всемирной красавицы» графини Кастильоне. Внимательно рассмотрев их, она пожала плечами и сфотографировалась сама.

Самое удачное изображение было отправлено сестре Александре. Долго обдумывая, как составить дарственную надпись, Любовь Ивановна в результате решила показать некую небрежность и слово «графиня» заменить на «гр.». Вышло недурно: «Милой Сашеньке от гр. Л. Кушелевой-Безбородко. Париж, апрель, 1859».

...Поход к фотографу был из немногих случаев, когда Любовь Ивановна взяла с собой мужа. То и дело отправляясь на прогулку одна, она отговаривалась тем, что только самой, а не с чужой подсказкой можно по-настоящему познакомиться с городом. Григорий Александрович находил это резонным и с нетерпением ожидал вечера, когда они вдвоем уезжали в театр, на концерты или в гости к русским парижанам, знакомым графа, которые были рады увидеть новые лица.

Здесь Любовь Ивановна оставляла свою немногословность, была мила, общительна и быстро входила с едва знакомыми людьми в самые короткие отношения.

Везде складывалось впечатление, что графиня приезжала в Париж еще девицей, подолгу жила здесь с родителями, а потом и с первым мужем, о чем упоминалось вскользь и туманно. Граф про себя удивлялся той осведомленности, какую она выказывала. Где ему было догадаться, почему, как только они поселились в «Трех императорах», Любовь Ивановну дня три-четыре подряд навещала респектабельная дама преклонных лет, одевавшая не одно десятилетие самых заметных представителей парижского света. Приманенная внушительным гонораром модистка провела в графских апартаментах немало времени и была очень откровенна. В результате в кратчайший срок Любовь Ивановна стала не только обладательницей изысканных туалетов, но и выведала все тайны парижской жизни – как настоящей, так и недавнего прошлого.

– Ах, милая, – обращалась графиня где-нибудь в гостях к хозяйке дома, – мне недавно довелось проезжать мимо особняка герцогов Шуазель-Прасленов.

Все вспомнилось, хотя лет пятнадцать минуло! Тогда весь Париж, да что там – вся Франция говорила об этом страшном событии! Убить жену, потом убить себя... Бедная герцогиня Фанни! Ходят слухи, что она своей ревностью довела мужа до отчаяния. Но и он хорош! А их дочки – разве можно найти женихов после такой семейной истории!

Любовь Ивановна так и сыпала именами, датами, вспоминала примечательные события, причем совсем недавние, казалось, она никогда и не покидала берегов Сены.

Но главным ее коньком оставалась литература. Графиня обожала Жорж Санд, говорила, что мечтает познакомиться с этой знаменитостью и опуститься перед ней на колени: никто так глубоко не проникал в сердце женщины, не возвышал телесную любовь, не придавал ей черты святости.

– Я помню ее слова, – прикрыв глаза, патетически цитировала Любовь Ивановна. – «Следовало бы повесить всех женщин, опошляющих в глазах мужчин это самое значительное из всего созданного, божественное таинство, самый серьезный и возвышенный акт на земле»... Кажется так. И как верно! Но что же мы видим вокруг? – возмущенно продолжала она, и щеки ее розовели. – В свете так много женщин, которым нельзя верить, и, увы, огорченных, обманутых мужчин.

Слушатели с серьезным видом поддакивали гостье.

На вечера, которые устраивали Кушелевы-Безбородко, мечтали получить приглашение все: хотелось собственными глазами убедиться в неслыханных тратах, которые позволяет себе графская чета. Какие-то отзвуки этих поистине королевских приемов долетали и до Петербурга. Е.А. Штакеншнейдер записала в дневнике 21 июля 1858 года: «В Париже в один месяц они прожили сто тысяч рублей». Подсчет денег в чужом кармане вещь неблагодарная, но в данном случае извинительная. Тут чувствуется беспокойство о том, что при таких немыслимых расходах Петербург потеряет в лице Кушелева-Безбородко одного из самых щедрых своих благотворителей. «На графиню его, урожденную Кроль, надежда плоха: меценатство, может быть, в духе графа, но не графини».

* * *

Гости разъезжались, гасли огни в гостиной и зале, усталые слуги прибирали разворошенные комнаты, а хозяйка опять становилась сдержанной и как будто усталой.

Это была отличительная способность Любови Ивановны: меняться почти мгновенно, словно с нее спадала маска, обнажая лицо совсем другой женщины – знающей цену льстивым словам, поцелуям наскоро приобретенных приятельниц, бравурным звукам оркестра, которые втягивают в водоворот танца.

Чего же ей еще хотелось, теперь имеющей все? Самую малость. К примеру, завтра побыть наедине с Парижем, никому ничего не говоря, сесть в коляску и постараться осуществить свою давнюю мечту. Любовь Ивановна хотела найти в этом колдовском городе, который всех помнит и все хранит, следы прекрасной и несчастной Мари Дюплесси.

Она разыскала дом на бульваре Мадлен, где жил и умирал этот грешный ангел Парижа, долго смотрела на большие за чугунными узорчатыми балкончиками окна второго этажа. В проемах не было заметно ни штор, ни даже легких занавесок. Ясно, что там, наверху, холодно, темно и пусто.

Затем Любовь Ивановна отправилась на Монмартрское кладбище – часто в Петербурге она старалась представить себе последний приют легендарной красавицы. И вот наконец-то она сможет увидеть его.

Ехать пришлось довольно долго. Любовь Ивановна почему-то воображала одинокую, бедную и даже, быть может, безымянную могилу, каких немало в России. А потому, оставив коляску в узкой улочке, примыкавшей к кладбищу, Любовь Ивановна без особых надежд направилась к цветочной лавке, у входа в которую было выставлено на подставках множество горшков с цветами, что несколько украшало унылый пейзаж.

– Мадам желает цветов? – услышала Любовь Ивановна. Перед ней стояла хозяйка лавки, женщина средних лет, чрезвычайно полная, но одетая не без фантазии, с живым цветком, приколотым к повязанной крест-накрест шали.

– Да-да! – живо отозвалась Любовь Ивановна. – Конечно, цветов! – И, запнувшись на мгновение, добавила: – Нет ли у вас камелий?

Хозяйка хлопнула себя по крутым бокам:

– Я почему-то так и думала, что вы, моя красавица, спросите камелии. Клянусь Святой Девой! Как же не быть, мадам, если им самая пора цвести! Прошу сюда. Вот, полюбуйтесь-ка.

Глазам Любови Ивановны предстало великолепное зрелище, сразу ею не замеченное из-за слишком низко спускавшегося с одного угла лавки полосатого навеса.

Белые, розовые, красные, пестрые головки камелий с махровыми, словно примятыми лепестками покоились на глянцевых жестких листьях, почти закрывая их. Цветы, яркие, полные жизненных соков, манили прильнуть к ним губами, вдохнуть аромат, который, кажется, мог бы поднять даже со смертного одра. Но, увы, они абсолютно не имели запаха.

С улыбкой наблюдая, как красивая дама, придерживая руками шляпку, прильнула к одному из кустиков, а затем разочарованно подняла голову, хозяйка сказала:

– Да, мадам, так уж устроена камелия! Каждый льнет к ней, но толку мало, они совсем не пахнут. Я и не скрываю, что многим камелия не по сердцу. Говорят – может, вам интересно будет, – что это цветок бессердечных женщин. Знаете, таких, что завлекают не любя.

– Как, как вы сказали – «завлекают не любя»? – с интересом переспросила Любовь Ивановна.

– Не я говорю – понимающие люди. Я лавку пятнадцатый год держу, чего только не услышишь от посетителей! Уж ежели мы с вами разговорились, так разве в жизни тому нет подтверждения? Женщины, как цветы, – каждая на свой лад. Глянешь на одну – Святая Дева, до чего же хороша! А вокруг нее стоны да слезы. Бессердечная она, завлекает не любя – это дело? Другая же – ну так себе, да только тот, кого судьба сведет с ней, никогда не раскается. Однако много ли таких счастливцев? Вот и льнут, и льнут к своей погибели. Я иной раз подмечаю, кто ни подойдет, так сразу к камелиям. Мне что? Цветок дорогой – доход постоянный, а все из-за этой дамы, что зазорным ремеслом занималась, помилуй Святая Дева душу ее грешную.

Скрывая волнение, Любовь Ивановна спросила:

– Как найти ее могилу? И нет ли у вас кого проводить меня туда?

– А я, мадам, тотчас догадалась, что вы ею интересуетесь. Сама не знаю почему, а догадалась. Ну если пару горшочков камелий возьмете, то мальчишку с вами пошлю. Он проворный: и цветы поднесет, и могилу покажет. Так как?

– Да-да, разумеется.

Любовь Ивановна не любила кладбищ, боялась их и всякий раз, когда доводилось посещать подобные места, шла меж могил осторожно, боясь оступиться, что, как слышала, являлось дурной приметой. Но сейчас, когда она со своим провожатым миновала старые, с узорчатой решеткой ворота, двигалась легко и свободно по аккуратным, прямым, посыпанным гравием дорожкам. В конце каждой из них был врыт чугунный столбик с номером, чтобы лучше ориентироваться. Слева и справа стояли самые разные памятники – высокие, роскошные, богато украшенные, из мрамора и очень скромные, но все примерно на одинаковом расстоянии.

Однако без посторонней помощи Любовь Ивановна, пожалуй, долго бы плутала среди надгробий, поскольку по краям кладбища захоронения поднимались ярусами вверх, что непривычно русскому глазу и наверняка затруднило бы поиски. Но мальчик, ловко кативший перед собой тачку, уставленную горшками с камелиями, уверенно вывел ее к нужному месту, и она увидела простой, но благородных очертаний, из белого мрамора памятник, на котором изящной вязью были переплетены инициалы Мари Дюплесси и обозначены даты жизни и смерти.

Спутник Любови Ивановны тут же занялся делом, к которому, видимо, был привычен: достал из своего кожаного фартука ветошь и флягу с водой, быстро протер памятник. Затем собрал плоским зубчатым скребком вокруг памятника слежавшиеся листья, на их место поставил цветы и с пакетом мусора в руках отошел, очень мило сказав Любови Ивановне:

– Меня зовут Жан. Когда я вам понадоблюсь, мадам, кликните меня. Я буду невдалеке.

Такая сноровка и деликатность маленького гида тронула Любовь Ивановну. Жан был примерно одного возраста с ее сыном. Она невольно улыбнулась. И может быть, именно эта мысль придала моменту, о котором столько думалось, нечто умиротворяющее, спокойное и светлое. Белый памятник, повеселевший в окружении чудесных камелий, теперь казался ей самым последним и неоспоримым доводом в пользу совершеннейшей реальности прекрасной и несчастной Мари.

...С кладбища Любовь Ивановна вернулась взволнованная, с переизбытком впечатлений и решительно отказалась ехать куда-либо вечером. И когда они с Григорием Александровичем уселись за стол, она, сделав глоток из бокала, принялась рассказывать ему о сегодняшнем путешествии.

Граф был прекрасным слушателем. Это своего рода талант, которого многие совершенно лишены. Его лицо и даже фигура выражали полное внимание и интерес к собеседнику. Никогда не перебивая говорящего, граф лишь покачивал головой в знак того, что понимает, о чем идет речь, и это ему интересно. Правда, по ходу дела у него иногда вырывались восклицания, но такого рода, что только подхлестывали энтузиазм рассказчика: «Это невероятно!», «Ну-ну, дальше, пожалуйста!», «Как хотите – я отказываюсь верить» или «Я почему-то так и предполагал», «Экая жалость!», « Восхитительно».

Делал он так вовсе не из деликатности, в которой ему никто отказать не мог, а оттого, что всякий людской интерес и впечатления действительно трогали его и занимали.

А уж когда начинала с ним откровенничать Любовь Ивановна, что случалось весьма редко, он и вовсе обращался в слух и внимание.

– Я вполне понимаю, дорогая, почему ты решилась ехать одна. Есть такие положения, когда одно лишнее слово, сказанное некстати, какое-то движение, жест могут погубить все очарование происходящего. Сколько раз я в этом убеждался! Но можно ли бранить людей? Все разные, потому и столько несуразиц на земле. Я читал «Даму с камелиями». Да кто в Петербурге ее не читал! Там ведь Мари Дюплесси выведена как Маргарита Готье. Дюма, видно, не хотел тревожить ее истинное имя. А ты вот узнала. Как же надо тронуть сердце людское, чтобы, перевернув последнюю страницу, человек не поставил книжку на полку, а, растроганный, назавтра снова взялся за нее! Но я, ожидая тебя, уже волновался. Сегодня ты, как никогда, долго отсутствовала.

При этих словах меланхоличное выражение исчезло с лица Любови Ивановны, и она с жаром заговорила:

– Да! Ведь я тебе вот что еще не рассказала! Вышла я из кладбищенских ворот, кучеру приказала ждать, а сама думаю: дай пройдусь. Смотрю, посередине широкой улицы деревья рядком стоят, так себе, чахленькие, видно недавно посаженные. А в самом начале на чугунном столбе такая же чугунная табличка с надписью: «Бульвар Севастополь». Ну, понятно: Севастопольский бульвар. Как это тебе?

Григорий Александрович усмехнулся:

– А что тут скажешь? Это они в честь своей крымской победы назвали. Увы, не запретишь.

– Я и без тебя поняла, что это значит. Но каковы наглецы! Это нам, дуракам забывчивым, урок. Я совсем малолеткой была, а батюшкины рассказы о наполеоновском походе как сейчас слышу. Он говорил, а глаза платком промокал: друзей погибших вспоминал. Так почему же у нас нет, ну, скажем, улицы Взятия Парижа? Или площадь назвать Остров Святой Елены. Нет не площадь, а лучше переулок, скажем, Свечной. Я там, на углу Свечного и Садовой, жила. Невеселое местечко, погибельное. Но к такому случаю как раз бы оно и кстати. А то прыткие какие – у них уже и Севастопольский бульвар есть!

– Ах ты, патриотка моя! – смеялся граф. – Не одну тебя тот злосчастный бульвар раззадорил! Кузен Мишель мне недавно про своего отца рассказывал, князя Сергея Григорьевича.

– Какой Мишель, какой князь?

– Да князь Волконский, что в Сибири сидел по декабрьскому делу! Дядюшка мой. А Мишель – его сын, князь Михаил Сергеевич. Так вот какая история. Как только дядюшку из Сибири выпустили, он, добравшись до Петербурга, тотчас в Париж подался: вспомнить, так сказать, ратные дела и, думаю, еще и куртуазные: по молодости он шалун был, хват – ого-го! Его боевой товарищ Киселев, наш посол, помог ему быстро бумаги выправить. И вот уже дядюшка гуляет по Парижу в компании какого-то приставшего к нему француза.

Когда они оказались на том же бульваре, что и ты сегодня, этот мсье не без подвоха показал на надпись: «Бульвар Севастополь». Дядюшка Серж понял намек, промолчал. Идут дальше. Тут наш князь, у которого когда-то на генеральском мундире свободного места не было – весь в орденах, остановился, посмотрел сквозь узкую улочку вверх на Монмартрский холм и говорит своему спутнику: «Помнится, в двенадцатом году вон там, видите, стояла артиллерийская батарея моего родственника». Француз тоже все понял. И они подружились.

– Браво! – захлопала в ладоши Любовь Ивановна. – Так его! Вот вам!

– Стыдитесь, мадам, – с шутливой серьезностью урезонил граф жену. – Что вы так напали на французов? Право, они столько сделали для цивилизации!

– Ты лучше скажи, что они с Мшаткой, имением вашим крымским, сделали? Спалили – вот что они сделали, камня на камне не оставили от дома, парк испоганили. Ты мне сам рассказывал. А Ореанда кушелевская? Тоже уничтожена!

– Ты не совсем права, Любочка. Ореанда уже далеко не наша была! Царь Николай Павлович однажды путешествовал по Крыму, заехал к нам и очаровался. Пристал к отцу: продай да продай Ореанду, я своей жене подарок хочу к именинам сделать. Ну что тут скажешь?..