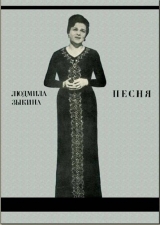

Текст книги "Песня"

Автор книги: Людмила Зыкина

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

Людмила Зыкина

Песня

Вместо предисловия

Когда я возвращаюсь из гастрольных поездок, дома меня ждут письма из далеких и близких городов и сел нашей Родины. Ждут яркие конверты с заграничными штемпелями, ноты, стихи.

Письма, отклики – порой колючие, острые, но всегда заинтересованные – бесконечно дороги и очень важны для работы. Вот почему в этих записках мне хочется ответить тем, кому, к глубокому огорчению, просто не успела написать…

Само название книги говорит о ее содержании. Это размышления о моем нелегком пути в искусство, к Песне – через разочарования, просчеты, заблуждения, поиск.

В последние годы интерес к песне неизмеримо возрос. Каждый день на многочисленные эстрады страны выходят певцы и певицы, делающие первые шаги в искусстве. Рассказ мой обращен и к ним.

Никогда прежде я книг не писала, для меня дело это трудное и новое. Поэтому прошу не судить строго, если мой рассказ покажется не очень гладким. Но в чем читатель может ни на минуту не сомневаться, так это в искренности каждой строки, потому что все написанное – от сердца.

Глава I

Мое детство

Я уже проснулась, сон отлетел, но глаз не открываю: мне кажется, что так, с закрытыми глазами, лучше слушать бабушкин голос и, главное, вдыхать запах вкусного-превкусного пирога-курника, который готовят на кухне…

Но это сладостное полузабытье длится всего несколько мгновений. Мне уже шесть лет, и сегодня, в воскресный день, непременно дадут какое-нибудь важное поручение – например, помогать накрывать на стол.

– Вставай, Милуша! – нараспев говорит папина мама Василиса Дмитриевна. Только она называет меня так, я же зову ее по-деревенски: «Васюта», «бабушка Васюта».

Иду на кухню – здесь просторно, чисто, как в деревенской избе,– и получаю свою долю пирога. Верчусь у бабушки под ногами. Сегодня семейный обед, и в комнате нашей скоро станет тесно: придут родственники – мои тетки с мужьями, с детьми.

Мы живем на самом краю Черемушек (теперь мест этих не узнать: недавно завернула в родной уголок – ни дома, ни тропки не нашла).

Неподалеку – ключ бьет из-под земли.

Полтораста шагов вприпрыжку – и я на берегу полузаросшей реки. Оглядываюсь – вокруг ни души.

Стягиваю через голову стираное-перестираное платьице и осторожно погружаюсь в студеную ключевую воду.

Вода прозрачная до самого дна: все камешки, все песчинки как на ладони, а в глубине медленно плавают черные неторопливые пиявки. Я их очень боюсь, но вида не подаю – воспитываю волю: стою на одной ноге и начинаю счет. Дойдя до десяти, умиляюсь собственной выдержке, прибавляю еще один десяток, затем другой – так до трехсот…

Пора возвращаться, а уходить не хочется. Но дома ждет праздник и, что самое важное – бабушкины песни.

…Не так давно в одном из писем я прочла о себе стихотворные строчки:

Как в Рязани, на окраине,

Родилась девчонка…

Насчет окраины – верно, только я – москвичка. А вот исток наш, родительский корень, действительно рязанский.

Бабушка моя была родом из-под Скопина, из деревни Лопатино. Это неподалеку от есенинских мест, на границе, как там говорят, «московщины» и «рязанщины». Много лет собиралась я съездить на родину к бабушке, да все как-то не получалось; наконец собралась, поехала. Только никого из знавших Василису Дмитриевну в деревне уже не осталось.

Была она известная на всю округу песельница.

Пела бабушка, как сама любила говорить, «нутром»; песня буквально клокотала в ней, хотя она почти никогда не повышала голоса.

Из своего горла она извлекала просто удивительные звуки, и была песня для нее отдушиной в трудной, порой нерадостной жизни.

Когда умер дед и гроб его поставили на стол в центре комнаты, бабушка не плакала – она запела вдруг высоко, скорбно и протяжно. Я дернула ее за сарафан: «Ты что, бабуля!»

Потом уже, когда вернулись с кладбища, сели помянуть дедушку, объяснила мне: «Песня, Милуша, лечит всякую тоску-печаль…»

Говорок у нее был тихий, неторопливый, но все ее уважали, слушались. В неисчерпаемой певческой кладовой держала она «про запас» замечательные подголоски.

…Пока подходит тесто, бабушка, высокая, статная, всегда в чистом платье, неслышно ступает по половицам и без умолку напевает:

Соловей кукушку уговаривал…

Преклоняясь перед бабушкой, уже все ее песни я выучила наизусть и сама тайком пробую петь. Но больше всего мне нравится, как после некоторых слов она по-особому прищелкивает языком и еле слышно выводит голосом – р-р-р-р-р!.. Я стараюсь ей подражать, но у меня ничего не выходит…

– Милуш, что задумалась? – спрашивает бабушка. – Тесто упустим.

Ой, и вправду задумалась, замечталась… А все-таки как это она, Васюта, делает свое «р-р-р-р»?..

Была в бабушке особая «великатность» – лесковское это слово соединяет в себе «великолепие» и «деликатность».

Для меня она – самая красивая и сильная. Очень любила свой дом, детей (осталось в живых у нее шестеро), внуков и внучек. Никогда не знала, что такое хворь.

Когда перебрались из деревни в Москву, поселились все в одной тесной комнатенке.

Бабушка огляделась, улыбнулась.

– Ничего, землянку выроем…

И в самом деле – взяла лопату, мы ей помогли и за сутки соорудили настоящий подземный дом: зиму там прожили – и тепло было, и сухо, и чисто…

Не могла бабушка без леса. Знала вокруг каждый кустик, каждое грибное или ягодное место.

Уж и видела она плохо. Но войдет, бывало, в лес и бросит невзначай:

– Ну-ка, внученька, гребани вон там!..

Я недоверчиво подхожу, наклоняюсь – точно: стоит, спрятавшись под кустом, ядреный белый гриб… Как она угадывала – осталось для меня загадкой.

Теперь, когда хоть на несколько часов удается вырваться в подмосковный лес, я тоже, кажется, понимаю, слышу и рощу и речку.

В лесу, на природе так и рвется песня из души. И каждый раз звучит она на свой лад, по-особому.

Идешь по березовой роще, напеваешь тихо-тихо, а голос звонкий.

В еловом лесу звук иной.

На лугу, среди высоких некошеных трав, голос становится удивительно мягким.

В сухом перестойном лесу у песни непременно появляется эхо. А чуть прошел дождь – голос зазвучит глуше, но совсем не так, как в сосняке или ельнике.

…Так и стоит перед глазами то воскресное утро в нашем небогатом доме. Хлопнула дверь – мама пришла с дежурства. Не передохнула, пошла помогать свекрови.

Маму мою звали Екатерина Васильевна. Работала она нянечкой-санитаркой в больнице. За отца моего, Георгия – Егора по-деревенски – девятого бабушкиного сына, вышла замуж поздно, «по-городскому». Когда я родилась, маме уже было двадцать семь лет.

Мама торопится, суетится: скоро гости пожалуют. А я все пристаю к ней, не отхожу – пусть наденет любимую мою розовую кофточку: она у мамы – единственная выходная.

Пришли родственники. Я сижу смирно, жду конца застолья – ведь самое интересное не сейчас – потом, когда начнут петь.

Но они все медлят, все говорят про свое, что меня, девчонку, совсем не занимает.

И вот наш скромный пир окончен. Пора бы им запеть – от нетерпения я себе места не нахожу. Бабушка наклоняется к маме, шепчет ей на ухо. Та улыбается, что-то негромко говорит отцу, и все смотрят на меня. В самом деле, почему они томят?

– А ну-ка, Милуш, давай запевай! Как я тебя учила! – говорит бабушка мягким и в то же время повелительным тоном.

Я даже сразу толком не поняла, чего от меня хотят. Как это – запевать?

Выпрямилась, напряглась. Голос у меня слабенький, хрупкий.

– Легко, легко запевай,– это уже мама просит, – не бойся!

Я начинаю все ту же, бабушкину и мамину, любимую: «Соловей кукушку уговаривал».

Допела, чуть не убежала из-за стола от страха. Кругом захлопали, а бабушка перекрестила – благословила меня: «Ну вот и смена…»

Первое мое «соло», первые мои аплодисменты…

Вступили взрослые – согласно и стройно; тетя Паша, мамина сестра, начала «Вот вспыхнуло утро».

Какие же были у моих родственников чудесные голоса! Позже и в хоре имени Пятницкого, и на радио, и просто в деревнях встречала я сотни певцов и певиц. Но таких голосов, как в доме нашем, таких подголосков – не слышала больше нигде!.. Теперь, спустя много-много лет, могу «разложить по полочкам»: у бабушки был альт, у отца – бас, у тети Паши – скорее всего меццо. А вот у мамы – голос совершенно своеобразного тембра, высокий, с колоратурным взлетом.

Потом запевала мама, а бабушка подтягивала: «Степь», «Вот мчится тройка почтовая», «Хаз-Булат удалой», «Последний нонешний денечек» и «Шумел камыш, деревья гнулись» – в ту пору нежная, грустная песня, которая еще не обрела теперешней «хмельной» популярности.

В доме нашем, в семейном хоре, пели очень строго – ни одной вульгарной, разухабистой интонации, а «репертуар» был самый разный: и жестокие романсы, и городской фольклор, и самые что ни на есть старинные, заповедные, что ли, деревенские песни. Тут уж, конечно, задавала тон бабушка – несравненная мастерица. Стелилась у нее песня «по-рязански», как Ока в полях,– с извилинами да с загонами. Голос то жаворонком взмывал ввысь, то, будто скользя по облакам, устремлялся вниз, к земле, породившей эти чудо-песни.

Родила я сына в поле.

Дайте счастья ему,

Дайте доли!

Много лет спустя в исследованиях фольклористов я прочитала, что это особая манера – «петь волнами», когда звук украшает легкая вибрация. Верхние ноты при этом буквально тают, «испаряясь» на лету, как тополиный пух.

Вспоминаю я о днях детства, о доме нашем, о бабушке, о маме еще потому, что некоторые журналисты до сих пор пишут, будто с самых юных лет проявилось во мне «стремление к сцене», «тяга к музыке» и даже «предчувствие высокого призвания».

А все было не так. Вернее, не совсем так.

Не сцена, не концертная эстрада манили меня тогда. Как и тысячи моих сверстниц, бредила я именами Чкалова, Байдукова, Ляпидевского, Белякова и, конечно, героинь-летчиц – Расковой, Гризодубовой, Осипенко.

Мечтала стать летчицей, поступить в аэроклуб, водить самолет. Как-то в школе – еще до войны – получила билет на новогоднюю елку в Центральный парк культуры и отдыха. Пришла, увидела осоавиахимовскую парашютную вышку – и сразу все позабыла: и аттракционы, и елку, и самого Деда-Мороза. Маленьких туда не пускали, я же встала на носочки – и меня пропустили. Уже прицепила парашют, но в самый последний момент чуть не струсила: а если разобьюсь? Только раздумывать было некогда: зажмурилась – и открыла глаза уже на земле.

Прыгала я с вышки и с аэростата раз пять, последний – уже в войну.

Была я коренастая девчонка, носила значок ГТО первой ступени – еще на цепочке. Играла и в волейбол, и в футбол, и даже в хоккей. Летом с велосипеда не слезала.

Ни в чем не хотела уступать мальчишкам. Признаюсь, обожала копаться в моторах; после войны даже на мотоцикле трофейном носилась по Черемушкам. И каждый самолет провожала взглядом.

Через много лет выпадет мне счастье дружить с наследниками чкаловской славы – летчиком-испытателем Георгием Мосоловым, космонавтами Юрием Гагариным, Валентиной Терешковой, Павлом Поповичем, Виталием Севастьяновым, Владиславом Волковым. Они и сегодня для меня воплощение той несбывшейся далекой мечты детства – сесть за штурвал самолета, высоко-высоко взлететь над землей…

А пела я, сколько себя помню, всегда. Первое мое «публичное» выступление, если не ошибаюсь, было еще в третьем классе. В Доме пионеров ставили спектакль – «костюмный», из старой, чуть ли не купеческой жизни. По ходу спектакля звучал романс, но исполнительница заболела. Кто-то вспомнил: «Зыкина поет». Разыскали меня, уговорили. Так я спела – и не что-нибудь, а «Белой акации грозди душистые».

Жили мы трудно. Мама очень уставала на работе, и особо заниматься много ей было некогда. Учила она меня шитью; я и сейчас науки этой не забыла. А за шитьем тихонько напевала.

Песню про вышивальщицу и моряка, возможно, многие слышали с телеэкрана; я спела ее режиссеру Марлену Хуциеву, и она зазвучала в его фильме «Был месяц май»:

На берегу сидит красотка.

Она шелками платье шьет.

Работа чудная по шелку,

У ней цветов недостает.

Отец работал до войны на хлебозаводе. Была у него светлая голова, и все уважали его.

Видя мою тягу к музыке, к пению, откуда-то принес балалайку, мандолину, какие-то дудочки, свирели…

Я выучилась играть русскую, цыганочку, страдания на гармошке и на струнных. Труднее всего осваивала почему-то гитару, но одолела, разучила вальс и даже… болеро.

Мне, наверное, повезло – главный врач больницы, где работала мама, очень любил искусство, музыку, песню. Клуб при этой больнице славился своей самодеятельностью: танцорами, чтецами, певцами. Потом я наших девочек-танцовщиц встречала и в «Березке», и в ансамбле Игоря Моисеева. «Гремели» и наши певицы – Надя Щеглокова, Нина Гаврина. Вспоминается мне Нинин голос, с удивительно красивым тембром, с неповторимыми низкими обертонами – талант у нее был несомненный.

Я стала ходить в клуб – не петь, а танцевать, даже в драмкружке занималась.

Первой обратила на меня внимание наша соседка Антонина Ивановна Кормилицына.

Жива еще Антонина Ивановна, вынянчила внука, и я очень хочу, чтобы прочла она эти строки… Была она полная, высокая, особенной легкой стати. Ездила на велосипеде – это тогда было в диковинку.

Антонина Ивановна любила петь – и не только песни; помню, разучивала даже оперные партии.

Почему-то очень верила она в меня, в мой голосок и говорила, бывало: «Есть у тебя огонек, который не у всех зажигается…»

Первая она учила меня самым элементарным житейским премудростям – как ходить, не размахивать руками, не сутулиться, не горбиться. «Надо,– повторяла она,– не ходить, а нести себя…»

Осталась у меня с той поры одна-разъединственная фотокарточка: косы, прямой пробор. И дата – 1941 год…

С того памятного утра 22 июня в жизнь мою и моих сверстниц ворвалась война. Взволнованные слова Молотова по радио словно провели черту между спокойной жизнью и большой бедой, которая обрушилась на нашу страну. Тревожный ритм столицы, готовившейся отбросить и разгромить врага, бессонные дежурства на крышах домов, где вместе со взрослыми мне пришлось тушить немецкие зажигалки – такой запомнилась мне Москва в первые месяцы войны.

В больницу, ставшую военным госпиталем, каждый день доставляли раненых. Рядом с нашим домом, у окружной железной дороги, было общежитие медицинских сестер и санитарок.

Красноармейцы забегали к девчонкам на «разговоры». На столе появлялось нехитрое угощение – чай да баранки. Я тоже туда приходила, забивалась в уголок. Грустными были те посиделки – через какое-то время ребята уезжали на фронт и след их терялся.

Я засиживалась в общежитии по вечерам. Виною тому был совсем молоденький солдат по имени Виктор. А точнее, гитара его и песни. Я просто замирала от восторга, когда он брал три-четыре аккорда и начинал старинную ямщицкую:

Вот мчится тройка почтовая

По Волге-матушке зимой.

Ямщик, уныло напевая,

Качает буйной головой.

Особенно мне нравилось «…Бежал бродяга с Сахалина».

А еще научил меня Виктор:

По муромской дорожке

Стояли три сосны…

Со мной прощался милый

До будущей весны.

Сколько потом ни пела и ни слышала я песен, строки эти всегда поражают меня какой-то безыскусной, прозрачной грустью. Это, наверное, потому, что очень уж созвучны были они настроению людей летом и осенью 1941-го:

Со мной прощался милый

До будущей весны…

Осмелела я и как-то на посиделках взяла гитару. Пела я старые – бабушкины, мамины, и новые – военные песни.

А скоро стало не до песен. Отец ушел на фронт. Иждивенческой карточки нам не хватало. Мама продолжала работать санитаркой, надо было зарабатывать и мне. Вот и поступила я на станкостроительный ученицей токаря. Когда писала заявление, прибавила себе два года – иначе бы не взяли.

Дорогой мой московский станкостроительный имени Серго Орджоникидзе!..

Давно уже строгие городские власти наложили запрет на фабричные гудки. А в те дни по всей окраине пели они, перебивая друг друга, торжественно и чуточку тревожно.

Утро. Смена.

Толпы людей заполняли и Донской, и Люсиновку, и Шаболовку. Из набитых до отказа трамваев гурьбой высыпали на остановку рабочие.

Вместе со всеми шла к проходной и я – ученица, а потом токарь – «Зыка» по-заводскому…

Меньше чем за три месяца получила третий разряд и стала работать самостоятельно.

Трудно узнать теперь родной цех. Стены только, может, и сохранились. И прежнее рабочее место не отыскать среди новейших станков. Наверное, здесь, поближе к углу, в сорок первом стоял мой старенький обдирочный.

Чтобы дотянуться до станка, подставляла скамеечку. Работать было интересно, но все время хотелось спать. Однажды, чтобы не заснуть, запустила еще соседний станок и стала переходить по очереди от одного к другому. Пришлось здорово попотеть. Но норму перевыполнила, и вручили мне четыре красных флажка как ударнице. А за досрочное освоение станка выдали премию 75 рублей… Скоро присвоили пятый производственный разряд.

Как-то прислали мальчишек – старше меня по возрасту – осваивать токарное дело. Ох и намучилась я с ними, непутевыми! Один говорит: «Научишь нас, Зыка, чечетку плясать – будем тебя слушаться». Чтобы завоевать авторитет, пришлось согласиться. Куда денешься…

Всякое бывало. Но и сейчас, объездив полсвета, прихожу я на свой завод по самой искренней душевной потребности.

И пропуском заводским – горжусь…

В конце 1943-го, зимой, раненого отца привезли в Москву. После госпиталя он несколько дней провел дома. Как увидел меня – худую, голодную, пошел к знакомому директору хлебозавода, упросил его взять меня к себе.

Я всего две недели там проработала – и сбежала: не по мне это было. Пошла к знакомым по клубу девчонкам, в пошивочную мастерскую. Заказы выполняли разные. Но особенно запомнилось, как шили воротнички для солдатских гимнастерок. Я соревноваться предложила – кто больше сделает. Мне даже грамоту ЦК комсомола вручили.

Работая на хлебозаводе, успела я познакомиться с первой в моей жизни настоящей профессиональной певицей – солисткой филармонии Еленой Сергеевной Вяземской. Она случайно увидела, как я пляшу, как частушки пою, и предложила:

– Будем вместе работать в кино перед сеансами…

В понимании бабушки, матери, отца «работать» означало только одно: что-нибудь делать руками – вытачивать втулки и шпиндели, шить рукавицы и гимнастерки, сеять и убирать хлеб… Петь да танцевать – какая же это работа?

И вот в нетопленном фойе кинотеатра «Художественный» узнала я, что и петь, и танцевать – это тоже труд. Зрители ладоней не жалели… За песню и за танец награждали в ту зиму самым драгоценным – буханкой хлеба.

К пляскам я приобщилась еще до войны, в больничном нашем клубе – научилась танцевать и русскую, и цыганочку, и гопак, и танец с шалями – старалась походить на бабушку, важно так ступала.

В нашей с Еленой Сергеевной «бригаде» несла я, так сказать, хореографическую нагрузку. Частушки были приложением:

Кто военного не любит,

Я советую любить.

Образованный парнишка,

Знает что поговорить.

Но как-то заболела моя старшая напарница (а выступать должны были в госпитале), и пришлось мне заполнять всю программу: и «Синий платочек», и частушки, и чечетка, и затем еще «Липа вековая» и «Матушка, что во поле пыльно».

С того раза зачастила я с гитарой в госпитальные палаты…

В госпитале, там, где сейчас Институт хирургии имени А. В. Вишневского, лежал парень-танкист, Сергеем его звали, – весь обгоревший был, в бинтах. Никого к себе не подпускал. Его даже шаги раздражали. Как-то сказал он дежурившей сестре, чтобы я к нему зашла. Попросил спеть для него одного. Пела я ему захаровские: «И кто его знает, на что намекает…» и «Белым снегом». «Ты будешь артисткой, это точно», – сказал он. Мы подружились. Сергей даже стал доверять мне писать письма его родным. Кто знает, может, и жив он, Сергей, тот танкист, которому я пела…

Вот и наступил сорок пятый. Год Победы.

Очень хотелось мне, шестнадцатилетней, быть красивой в тот день всенародного торжества: достала брошку, заколки, причесалась, бантики разгладила. Подружки осмотрели – все ли как надо, нарядно? Страшно волновалась – праздник-то какой! Как сейчас помню, пела «Огонек», потом под гитару «Бежал бродяга» и даже душещипательный романс «Вернись».

В том концерте я одна «представляла» песню – кроме меня, были только чтецы, танцоры, музыканты. Это, наверное, и сыграло свою роль – петь заставили много, подолгу не отпускали со сцены.

Искусство все больше завладевало моим воображением – и стала я ходить по вечерам в совхозный черемушкинский клуб.

Иногда – вот уже столько лет спустя – приходит ко мне за кулисы после концерта мои подружки по тому клубу, и начинаются воспоминания, разговоры, песни.

Шел голодный сорок шестой год… Работали мы, учились, пропадали в клубе, и, казалось, счастливее нас – в стареньких, перешитых платьицах да пальтишках – нет в целом свете.

Я и мои подружки по-девичьи ухаживали за нашим баянистом Павлом «из любви к искусству» – лишь бы играл, лишь бы сочинял песни. Сами придумывали слова частушек и лирических попевок.

Дорога в клуб шла через пруды. А над прудами склонились к воде большие раскидистые ветлы…

Я про ветлу написала стихи, а Павел подобрал мелодию.

Как только все успевала!

И думать не думала, что стану артисткой.

Актеры, считала я тогда, это особый, избранный народ, и внешне красивый, и обязательно одаренный, и все ими восхищаются.

Когда удавалось скопить немного денег, я отправлялась в кинотеатр «Ударник». В основном туда ходили не для того, чтобы посмотреть новый фильм, а «на джаз», «на певцов». Фактически в малом зале «Ударника» давали эстрадное представление.

Его звездой, украшением программы была Капитолина Лазаренко.

…На эстраду выходили музыканты – трубачи, саксофонисты, гитаристы, пианист, ударник. На них были ослепительно белые костюмы, темные галстуки. Играли слаженно и уверенно, почти не заглядывая в ноты, всем своим видом показывая, что дело свое знают в совершенстве.

Певица появлялась на сцене без объявления – высокая, изящная, хорошо причесанная, в красивом платье.

Первые аплодисменты предназначались даже не песне, а ей самой, ее облику, костюму. «Встречают по одежке» – я много раз убеждалась в правильности этих слов по отношению к сцене.

Капитолина Лазаренко начинала спокойно, задушевно. Это была популярная в те годы песня:

Разве у вас не бывает

В жизни подобных минут?..

Во время инструментального проигрыша вперед выходили два трубача и вставали справа и слева от певицы. Она дарила им такой ласковый взгляд, что зрительный зал, тронутый милой улыбкой любимой артистки, чуть не взрывался от аплодисментов.

Это был праздник. Настоящий праздник в досыта не евшей, еще не залечившей раны столице.

Ощущение праздника не покидало меня и в клубе.

Был он маленький, невзрачный, с низкими потолками. Но нам казался дворцом. Чистым, светлым, высоким. Приходила сюда молодежь из соседних совхозов, рабочие, школьники… Сами убирали, надраивали до блеска полы. А как он светился в праздники, наш приветливый и уютный клуб!

Руководил им Михаил Нариньян. И хоть рядом был другой клуб – кирпичного завода – с огромной по тем временам сценой, с просторным и светлым фойе, – со всей округи шли к нам.

Сколько сыграли мы концертов, поставили спектаклей. Даже устраивали – это в послевоенную-то разруху! – вечера мод. Ни о каких дорогих тканях, конечно, и не мечтали. Простой ситец и то купить было трудно. Многие наши девчата работали в пошивочных мастерских и вот к таким вечерам шили обновы, придумывали всякие выточки да бантики…

Концерты были для нас и житейским подспорьем. Раз в неделю мы давали платное представление, и весь сбор шел на театральные костюмы, на туфли; иногда устраивали себе «пир» – кипяток с сахарином, булкой и чайной колбасой.

Не потому вспоминаю я это, чтобы упрекнуть молодых: все, мол, теперь не то, что тогда.

Но вот заглянула я как-то в план работы большого новенького заводского Дворца культуры – сегодня кино, и вчера кино, и назавтра все та же «демонстрация художественного фильма». Разве это клуб? Кинопрокатная точка, да и только! А у нас, в нашем бревенчатом черемушкинском, не бывало двух похожих дней – и концерты, и диспуты, и спектакли, и спевки, и танцы (под баян – радиолы не было!), и ситцевый бал, и еще бог знает что выдумывали. Было у нас и кино, и план по выручке, но после фильма, за полночь, мы репетировали!

Мама слушала нас и иногда в шутку говорила:

– Прямо свой хор Пятницкого…

Мама моя была малограмотная, но, выросшая на народной песне, она твердо знала, что есть на свете высокий и благородный образец народного пения – хор имени Пятницкого. И когда из черной тарелки радио доносились захаровские песни, замирала она, слушала с благоговением.

Ни она, ни я, ни подруги мои даже и не думали, что когда-нибудь Люська Зыкина из черемушкинской самодеятельности будет петь у самого Захарова…

Но это уже другая глава моего рассказа.