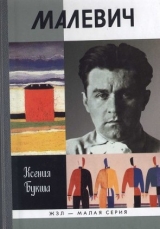

Текст книги "Малевич"

Автор книги: Ксения Букша

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)

КРИТИКА КВАДРАТА

Иван Иванович Соллертинский, блестящий музыковед и полиглот, однажды в шутку сказал Малевичу: «Предположим, вы идёте по улице. Поднимите руки, вытяните их и опустите, коснитесь пальцами асфальта и посмотрите между ног. Тут можно познать больше, чем в чёрном квадрате!»

Шутка эта остроумнее, чем может показаться. На запрос «Чёрный квадрат это чепуха» «Google» выдаёт 460 тысяч результатов; «Чёрный квадрат это ерунда» – больше одного миллиона, ещё примерно по 150 тысяч на «бездарность» и «шиза», вдвое больше на «херня» (к моменту выхода биографии это слово ещё пока не запретили в печати). На «шедевр» – 171 тысяча, но первые же ссылки – «шедевр или…» – и дальше всё те же слова, что и в первых вариантах запроса. «Чёрный квадрат: я тоже так умею» – опять больше миллиона. Таково народное мнение. Действительно, это мы всё про Малевича теперь знаем. Как он работал, искал, находил. А если не знать? Вот мы видим результат, так сказать, многолетних исканий. Холст. Масло. Чёрная краска (с кракелюрами – писал по непросохшему холсту). Четыре угла. Гм?

(Кстати, Малевич рассказывал гинхуковцам [13]13

Студентам Государственного института художественной культуры (ГИНХУК), существовавшего с 1923 по 1926 год.

[Закрыть], что для ЧК придумал специальную краску, которая не блестела и не жухла. Рецепт этой краски знала Анна Лепорская, с которой он был дружен долгие годы.)

Конечно, дело объясняется просто: зритель не сделал ни шага навстречу, просто не знает и не хочет знать, что он тоже должен что-то сделать, что художник не прошёл за него весь путь. Да, с какого-то момента живопись и музыка перестали казатьсяпонятными и красивыми. Теперь уже стало невозможно (по Марселю Прусту и Мерабу Мамардашвили) издавать невнятное: «Ах, как прекрасно!» – и спокойно жить дальше. Факт тот, что на самом-то деле и раньше это было так; но только зритель мог тешить себя иллюзией. В XX веке – всё; сказки кончились. Произведение искусства воспринимается либо по-честному, либо никак.

И тут мы плавно переходим к другому типу критиков квадрата, куда более серьёзному. Они-то готовы делать шаги, да вот только не к квадрату, а от него. Первым таким критиком стал Александр Николаевич Бенуа – художник, художественный критик, основатель «Мира искусства». Для Бенуа футуристы – не просто кривляки, от которых можно отделаться насмешками, а идеологические враги, качественное зло, против которого он объявляет крестовый поход. Бенуа принимает супрематизм всерьёз и борется против него не на шутку.

Он начинает свою статью о выставке «0,10» прелюбопытно: описывает общие впечатления, атмосферу, царящую на ней. А атмосфера там – нищенская. Голо, холодно и пусто – вот впечатления Бенуа. Ему жутковато, но не от величия супрематизма, а от мизерности и убогости всей обстановки. Какие-то серые афишки, «убогонькие и маленькие», и вместе с тем «крикливые и кусливые» – именно потому, что «толпы бредут мимо», потому что «пусто и безотрадно у них внутри», – так что балаганчик этот представляется Бенуа «просто каким-то плохо сколоченным гробом». Ему не хватает теплоты.

И вот Бенуа берёт в руки «бумажонку» Малевича и читает:

«Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыжих венер, тогда только увидим чистое живописное произведение. Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни академического искусства. Вещи исчезли как дым, для новой культуры искусства, и искусство идёт к самоцели – творчеству, к господству над формами натуры».

Но ведь это же… – всплескивает руками Бенуа. Это же… «не что иное как воззвание к исчезновению любви, иначе говоря, того самого согревающего начала, без которого нам всем суждено неминуемо замёрзнуть и погибнуть… Это всё, что есть на всём свете самого пламенного и возвышенного, самого тайного и радостного. Это весь культ любви земной и небесной, это вся борьба из-за примирения двух одинаково сильных начал жизни, это самая жизнь. И вот вместо этого г. Малевич…».

Вместо иконы, в красном углу, он вешает «Чёрный квадрат».

Проницательнейший Бенуа:

«Чёрный квадрат в белом окладе – это не простая шутка, не простой вызов, не случайный маленький эпизод, случившийся в доме на Марсовом поле, а это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного, приведёт всех к гибели».

М-да. Подождите, господин Бенуа! Погодите немножко! Вот вторит вам наша современница Татьяна Толстая:

«Шаря руками в темноте, гениальной интуицией художника, пророческой прозорливостью Создателя он нащупал запрещённую фигуру запрещённого цвета – столь простую, что тысячи проходили мимо, переступая, пренебрегая, не замечая… Но и то сказать, немногие до него замышляли „победу над Солнцем“, немногие осмеливались бросить вызов Князю Тьмы. Малевич посмел – и, как и полагается в правдивых повестях о торговле с Дьяволом, о возжаждавших Фаустах, Хозяин охотно и без промедления явился и подсказал художнику простую формулу небытия…

Квадрат „закрывает путь“ – в том числе и самому художнику. Он присутствует „как абсолютная форма“ – верно и это, но это значит, что по сравнению с ним все остальные формы не нужны, ибо они по определению не абсолютны. Он „возвещает искусство…“ – а вот это оказалось неправдой. Он возвещает конец искусства, невозможность его, ненужность его, он есть та печь, в которой искусство сгорает, то жерло, в которое оно проваливается…

Художник „послеквадратной“ эпохи, художник, помолившийся на квадрат, заглянувший в черную дыру и не отшатнувшийся в ужасе, не верит музам и ангелам; у него свои, черные ангелы с короткими металлическими крыльями, прагматичные и самодовольные господа, знающие, почём земная слава и как захватить её самые плотные, многослойные куски. Ремесло не нужно, нужна голова; вдохновения не нужно, нужен расчёт. Люди любят новое – надо придумать новое; люди любят возмущаться – надо их возмутить; люди равнодушны – надо их эпатировать: подсунуть под нос вонючее, оскорбительное, коробящее. Если ударить человека палкой по спине – он обернётся; тут-то и надо плюнуть ему в лицо, а потом непременно взять за это деньги, иначе это не искусство; если же человек возмущённо завопит, то надо объявить его идиотом и пояснить, что искусство заключается в сообщении о том, что искусство умерло, повторяйте за мной: умерло, умерло, умерло. Бог умер, Бог никогда не рождался, Бога надо потоптать, Бог вас ненавидит, Бог – слепой идиот, Бог – это торгаш, Бог – это Дьявол. Искусство умерло, вы – тоже, ха-ха, платите деньги, вот вам за них кусок дерьма, это – настоящее, это – тёмное, плотное, здешнее, держите крепче. Нет и никогда не было „любовного и нежного“, ни света, ни полёта, ни просвета в облаках, ни проблеска во тьме, ни снов, ни обещаний. Жизнь есть смерть, смерть здесь, смерть сразу» [14]14

См.: Толстая Т. Н.Квадрат// Толстая Т.Изюм. М., 2007.

[Закрыть].

Это очень серьёзное и талантливо высказанное обвинение. Не любил «Квадрата» и Осип Мандельштам:

«Декаденты были ещё христианские художники. Музыка тления была для них музыкой воскресения… Совсем другое дело сознательное разрушение формы. Безболезненный супрематизм. Отрицание лица явлений. Самоубийство по расчёту, любопытства ради».

Так что же, квадрат – «чёрная дыра на святом месте»? Может ли вообще произведение искусства, сотворённое с мотивацией произвести искусство,быть исчадием ада, сделкой с дьяволом? Для совершения зла необходима злая воля, активное «злодейство», на которое (пушкинский Моцарт прав) у гения просто нет времени и сил – ресурсы задействованы в другом. Далее, признак совершённой сделки – полученные блага или хотя бы стремление их получить. В честнейшем Казимире никакой корыстной мотивации не заметно, это признаёт и Бенуа; да и конченым честолюбцем он не был. Не заметно в нём и толстовских сомнений, страхов, душевных метаний, которые могли бы быть истолкованы как соблазн или психический упадок. Зачем же он? Почему же он тогда? И что же это?

Маленький ребёнок рисует чёрной краской «что-то не то». Интеллигентные родители могут спрятать от него чёрную краску, могут даже обеспокоиться – всё ли с ним ладно. Но само стремление, которое заставило его выбрать чёрный, от этого не исчезнет, чем бы оно ни было – стремлением нарисовать как можно ярче (чёрный цвет самый контрастный) или тревожностью.

«Чёрный квадрат» в истории – не деяние, а признак, знак. Именно иконка– в компьютерном смысле. Значок, в свёрнутом виде означающий программу. Можно уничтожить иконку, но сама программа от этого не удалится. Нам приходится жить с той программой, о которой возвещает «Чёрный квадрат». «Последние вопросы», поставленные в XIX веке, оказались далеко не последними. Можно сделать свой выбор – испугаться и отвернуться, объявить квадрат и всё, что в нём открывается, торжеством небытия; а можно вдруг ощутить, что квадрат не уничтожил икону и не заменил её собой, – это под силу только перепуганному зрителю, – а, будучи повешен в красном углу, сталиконой, в неё превратился. Малевич не «воспел» небытие – он нашёл, что ему противопоставить, нашёл такое искусство, которое сможет существовать в грядущих условиях. Вам не нравится? Вам кажется, что в такой иконе нет любви, тепла? А может быть, есть, но в таком виде, чтобы выдержать XX век и его этические, экзистенциальные испытания. Может быть, именно благодаря супрематизму, алогизму и прочему – и оказалось возможным не только «искусство после „Чёрного квадрата“», но и сами знаете, после чего.

Но дадим слово Малевичу, который и сам ответил Бенуа. Вот отрывки из его письма своему критику: май 1916 года.

«Но, г. Бенуа! Хам ли это пришёл?

Хам ли желает воздвигнуть новое.

Хам ли стремится уйти от вчерашнего дня, чтобы обогатить себя новой, более здоровой формой Искусства.

…В искусстве есть обязанность выполнения его необходимых форм. Помимо того, люблю я их или нет.

Нравится или не нравится – искусство вас об этом не спрашивает, как не спросило, когда создавало звёзды на небе.

И благодаря вашей „любви“ и „нравится“ Вы и Ваши коллеги правого крыла никак не могут оставить кринолины. И Вам весело и жарко (грейтесь – у нас на Марсовом поле не топили).

Да, Вам, привыкшему греться у милого личика, трудно согреться у лица квадрата».

А вот что с меньшим задором, но с неменьшей подспудной убеждённостью говорил Малевич ученикам в 1926 году:

«…что в квадратном холсте изображён с наибольшей выразительностью чёрный квадрат, который, по мнению автора, является единственно точным по выразительности и отношениям сторон квадратом, не имеющим ни одной параллельной линии к геометрически правильному квадратному холсту и сам по себе также не повторяющий параллельность линий сторон, являясь формулой закона контраста, присущего искусству вообще». Малевич считал, что «закону контраста подчинено и древнее искусство, и искусство Возрождения… Элементы кубизма он видел и в работах Рафаэля, и в русской иконе» [15]15

Из воспоминаний книжного графика Валентина Ивановича Курдова, недолгое время обучавшегося в ГИНХУКе.

[Закрыть].

(А как же «бесстыжие венеры»? Малевич простил их? Да он их по большому счёту никогда и не порицал самих по себе. Он порицал лишь тот испорченный академический глаз, ту «привычку сознания», которая всё себе присваивает и предметно толкует. Это же всё равно что искать в музыке непременно программу, человеческие страсти: «Вот тут он её любит, а тут трагический герой борется». Да тьфу! И правильно тьфу. На картине нет «просто» мадонны, потому что не бывает мадонн на картинах. Есть Мадонна – на небесах, горшок – на земле. На картине же есть – линия и цвет.)

Будучи футуристом, Малевич в задоре полемики позволил себе много эпатирующих деструктивных высказываний. Но судить по ним о творчестве Малевича – значит совсем его не знать. Малевич никогда не был художником разрушения. Он не был влюблён в смерть. Его призывы «рушить города» не имеют ничего общего не только с реальными бомбами, но даже и со стихами Маяковского. Но главное – и эти-то призывы закончились, когда для Малевича стилистически закончился футуризм. С изобретением супрематизма Малевич изобрёл для себя не просто живописный или художественный суперстиль, но новое духовное пространство– и именно так о нём и говорил, чем дальше, тем более внятно. Именно этим духовнымпутём обусловлено и появление супрематизма, и его развитие, и то, что к концу жизни Малевич умеет находить этот же духи в стилях-предшественниках супрематизма, в том числе в реализме. Он отличался и от конструктивистов, которые спешили всю силу своего таланта отдать революции, и от академических реалистов, которых в итоге революция пригрела. Отличался не только тем, что никогда не ставил живопись на службу чему бы то ни было, но и тем, что разработал на основе своей стилистики идеалистическую философию.Не важно, насколько наивную или безумную. Главное, повторим: супрематизм – это духовное пространство.Так его понимали и ученики. Владимир Стерлигов писал: «Квадрат Евклида был измерением метрическим, квадрат Малевича – явление нравственное».

В конце концов, Малевич ответил на критику квадрата как грядущего хама трактатом «Супрематизм: Мир как беспредметность, или Вечный покой», о чём будет впереди. Что же касается «я тоже так могу нарисовать», можно вспомнить знаменитую фразу Пикассо на выставке детских рисунков. «В их возрасте я умел рисовать, как Рафаэль, но всю жизнь учился рисовать, как они».

«СУПРЕМУС»

После выставки «0,10» Малевич оказался лидером беспредметников. Не теряя времени, он спешит собрать вокруг себя партию единомышленников из числа художников, которые тоже тяготели к беспредметности. И это ему ненадолго удалось. У него уже были соратники, которые ещё до выставки знали о супрематизме и поверили в него: Иван Клюн, Михаил Меньков, Иван Пуни и Ксения Богуславская. С Клюном ясно, он был друг и никогда не имел в искусстве амбиций (о чём и пишет в воспоминаниях, противопоставляя себя более «тщеславному» Малевичу). Но Малевичу нужно было перетянуть на свою сторону «амазонок авангарда», женщин, учившихся кубизму в Париже. Как помним, они сначала супрематизм не восприняли. Но постепенно супремы начинали на них действовать. Убедителен был и их автор. Он не унывал, хотя поначалу дело пропаганды супрематизма в среде художников шло не очень хорошо. Татлин весной 1916 года устроил в Москве выставку «Магазин» и запретил Малевичу вывешивать на ней супрематические работы. Но Малевич его перехитрил – пришёл с написанным на лбу «0,1» (по другим вариантам – «0» или «0,10»), а на спине – с рукописным плакатом:

«Я Апостол новых понятий в искусстве и ХИРУРГ РАЗУМА сел на троне гордости творчества и АКАДЕМИЮ объявляю конюшней мещан».

Татлину нужно было во что бы то ни стало оказаться лидером, и здесь у них с Малевичем началась многолетняя битва.

Весной 1916 года Малевич обрёл важного и приятного союзника – Наталью Давыдову. Для неё Малевич главный современный художник, она заказывает ему проекты для вышивок, аппликаций и набоек и даже хочет учиться у него живописи. В кои-то веки у Казимира Севериновича появились почва под ногами и немного денег в кармане. И это положение он использует с толком для пропаганды своего искусства. Он подманивает кубисток, чтобы они тоже делали образцы для «Вербовки». Устоять они не смогли. Попова и Удальцова к этому времени не знали, что делать у Татлина. Тот не мог предложить им сильной и внятной идеи беспредметности, а осенью 1916 года и вовсе «распустил» свою группу. А у Малевича было что им предложить. У него был сильный стиль – супрематизм; а ещё он задумал издавать журнал «Супремус».

«Супремус» должен был стать трибуной беспредметности, с которой можно было бы говорить о живописи, музыке, декоративном искусстве и литературе; местом, где Малевич рассчитывал напечатать свои бумажные работы, столь же интересные, как и полотна; наконец, объединением всех беспредметников, не только живописцев, под супрематическим началом. Находившиеся в кризисе кубистки увидели свет и потянулись к Малевичу. Кроме того, им понравилось работать для «Вербовки». Надежда Удальцова записала в своём дневнике 10 октября 1915 года: «Приглашена на Бубновый Валет, приглашена в общество вышивок. Рисунок стоит 20 рублей. Я могу дать 5 рисунков в месяц, если принимать будут все, то можно и по 10 давать, и больше. Можно месяца на три бросить живопись и только зарабатывать».

На самом деле, для «амазонок» «Вербовка» стала не только источником дохода, но и – неожиданно для них самих – настоящей беспредметной школой. Геометрические орнаменты их текстильных эскизов предварили, как считают некоторые исследователи, искусство оп-арта и минимализма. Для Удальцовой беспредметность так и осталась в сфере прикладного искусства – она не считала, что её имеет смысл переносить на картину. Зато Любовь Попова от образцов для вышивки постепенно перешла к «живописной архитектонике», как она её называла, – и сама нашла свой способ располагать геометрические фигуры на плоскости. Потом, правда, она обратилась к конструктивизму, но школа Малевича очень много ей дала.

Пробовал Малевич привлечь на свою сторону и Александру Экстер. Но тут у него не вышло. Экстер, правда, ненадолго поддалась обаянию супрематизма: осенью 1916 года появляются её «Городской пейзаж» и «Композиция: движение плоскостей». Но всё же её тянуло в другую сторону, супрематизм был ей уж слишком чужд. К этому времени художница уже сотрудничает с режиссёром Таировым; осенью 1916 года вышла постановка «Фамира-кифарэд» по Анненскому, для которой Экстер создала костюмы и декорации, в 1917 году – «Саломея». Консервативная критика рукоплескала, а Малевич плевался: ему, с его театральными взглядами, с его «Победой над солнцем», это казалось изменой. Получалось, что Экстер использует достигнутое новым искусством, чтобы «с помощью грима оживить античные кости». Малевич стал отзываться об Экстер саркастически и жёстко, но всё-таки уважал её путь и осенью 1917 года на последней выставке «Бубнового валета» дал ей возможность вывесить все работы за последние десять лет. В общем, в случае с Экстер гипноз продлился недолго.

Между тем журнал «Супремус» требовал средств и внимания. Изначально Малевич планировал издавать журнал целиком на свои деньги, но расходы на типографию росли, и ему понадобилась финансовая помощь. К тому же шла война, всех мужчин забирали на фронт; забрали и типографов, и самого Малевича. С августа 1916 года он, «ратник второго разряда», призван на службу в Смоленск в 56-й запасной пехотный полк. Ему нужен кто-то, кто мог бы руководить изданием журнала в Москве, какой-то его заместитель. Этим заместителем неожиданно стала Надежда Удальцова. Тут, кажется, гипноз подействовал в полную силу. Удальцова сама удивлялась своему неожиданному увлечению беспредметностью. Правда, ей совсем не нравился «маленький» кружок друзей Малевича, Меньков и Клюн, она считала их неталантливыми. Но супрематизм захватил Удальцову, и она принялась его энергично пропагандировать. Снова уезжая в армию в ноябре 1916 года (Малевич полагал, что его вскоре пошлют под пули), он оставлял будущий журнал в надёжных руках. Удальцова собирает недостающие средства, ведёт переговоры с авторами статей. «Если бы Малевич остался бы в Москве на два месяца, – пишет Удальцова в дневнике, – всю бы Москву мы бы перевернули. И сделали бы из ничего всё, и ряд лекций, и журнал, и клуб, и театр». В марте 1917 года к организационным хлопотам присоединяется Ольга Розанова – больше из-за денег, так как средств у неё совсем не было; напротив, Любовь Попова дала для журнала 1100 рублей, а кроме того, создала знак общества «Супремус».

Так сформировалась непрочная, недолго просуществовавшая первая «партия» Малевича. Кроме художников, в «Супремус» входили и знакомые Малевича, например его друг детства – музыкант Николай Рославец и, заочно, «король времени» – Велимир Хлебников. Розанова привела в «Супремус» Кручёных. Супрематизм для Малевича никогда не был только художественным каноном, ему было важнее, чтобы в объединение входили люди верные и крупные.

Общество, однако, просуществовало недолго. К лету 1917 года журнал был почти готов, но после одной революции и на пороге другой издание журнала было сопряжено со слишком большими организационными трудностями. Типографские цены взлетели в десять раз. Рубль падал. Война не прекращалась. Да и соратники Малевича постепенно от него отходили.

Малевичу удалось загипнотизировать «амазонок» лишь ненадолго. Беспредметность была к этому времени очевидна всем, а Малевичу удалось первым понять, что она – не самоцель, что с ней ещё нужно что-то сделать, как-то сформовать её своим духом. Это и привлекло к нему тех, кто вышел в беспредметность одновременно с ним, но в итоге именно к этому они оказались не готовы; вернее, они сперва не поняли, насколько серьёзными будут условия вхождения в супрематизм, насколько жёсткими ограничения. Им супрематизм казался полем, где каждый сможет идти своей тропкой. А оказалось, что супрематизм и есть тропа, и сходить с неё никому не разрешается. Оказалось, что супрематизм – это не просто «общие принципы», которые можно разделять и при этом писать по-своему, – это жёсткий стиль, ради сохранения которого Малевич готов был ввести партийную дисциплину, сколотить секту. И это свободным русским художникам оказалось не по нраву. Ведь у каждого из них была своя история, свой сложный путь к беспредметности, своя личная манера, которой они не собирались жертвовать. «Под Малевича» они не хотели. Удальцова ещё в феврале увлеклась идеями Родченко, которые гораздо больше внутренне импонировали ей, чем идеалистический супрематизм. Попова тоже была по внутренней сути конструктивистка. Розанову вёл её собственный талант, лежавший прежде всего в области цвета; супрематизм был ей тесен.

В октябре 1917 года Малевича выбрали председателем «Бубнового валета»; Татлину, а также вновь примкнувшим к нему Поповой и Удальцовой это не понравилось – они считали, что правление надо переизбрать, а само общество переименовать – возник конфликт и «Супремус» развалился. Удальцова записала в дневнике 22 ноября: «С супрематизмом скандально покончили. Малевич вдруг сошёл с ума, и мы перессорились». Журнал так и не вышел. Деньги не вернули.