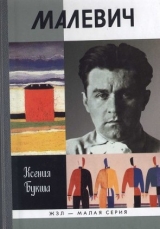

Текст книги "Малевич"

Автор книги: Ксения Букша

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)

АРХИТЕКТОНЫ И АРХИТЕКТУРА

…Два квадрата, красный и чёрный, прилетели на Землю из космоса. Видят – черно, тревожно. Удар – всё рассыпано. И по чёрному установилось красно (ясно). Таков сюжет «Сказа про два квадрата» Лазаря Лисицкого. Впрочем, без супрематической графики правильно прочитать «Сказ» не получится. Это книжка для детей, которую предлагается не читать, а брать бумажки, столбики и деревяшки – складывать, красить и строить. Отношение Малевича к воплощению супрематизма в жизнь нужно понять правильно. Он до конца мечтал увидеть супрематическим весь мир. Значит, для него существовало не «воплощение супрематизма в декоре и архитектуре», а «использование декора и архитектуры в качестве поля для супрематизма» – так правильнее.

К 1923 году ситуация назрела. Плоскостной супрематизм дошёл до логического конца, был философски обоснован. Какое-то время Малевич думал, что и вовсе больше не будет заниматься визуальным искусством – только словом. Однако в Витебске, под влиянием общения с Лисицким, у него рождаются идеи об объёмном супрематизме.

Лазарь Маркович Лисицкий родился в 1890 году в Витебске, учился у Юделя Пэна, с Малевичем познакомился ещё в 1917 году – в Московском совете рабочих депутатов. Там Лисицкий был сотрудником художественной секции, а Малевич председателем художественной секции в Совете солдатских депутатов. В 1919 году Марк Шагал позвал Лисицкого в Витебск. Там он открыл архитектурную и печатно-графическую мастерские, а летом 1919 года, приезжая в Москву за печатным оборудованием, встретился с Малевичем, который работал над трактатом «О новых системах в искусстве», и пообещал ему издать книгу. В Витебске они тесно общаются, много друг другу дают. Под влиянием Малевича Лисицкий берёт себе другое имя – Эль. Стоит почитать Хлебникова, чтобы понять, насколько важным было это звукосочетание для всех, кто занимался беспредметным искусством в те годы. Можно сказать, что само звучание этого имени супрематическое.

Чёрный квадрат в белом квадрате и чёрный круг в белом квадрате (обложка). К. С. Малевич. Бумага, печать. 1919 г.

Уже в конце 1919 года Лисицкий с бешеной скоростью воспринимает и перенимает идеи Малевича и создаёт свои объёмные архитектурные модели: проуны – проекты утверждения нового, «пересадочные станции из живописи в архитектуру». Проуны были похожи на космические супремы, получившие объём; разница была в том, что у них всегда имелся верх и низ, хоть на вид они по-прежнему парили в космическом пространстве. То есть Лисицкий рисовал в космосе, а думал сразу о земле. Малевич потом писал Лисицкому в Швейцарию: «Вы бы небо взяли, а я землю; не помню, кажется, мне принадлежало небо, а вам земля». В то время как Малевич в Витебске занимался теорией, Лисицкий, обладавший знаниями инженера и навыками чертёжника, мог стать главным по практическому воплощению супрематизма. Что ещё важно: плоскостной супрематизм, перенесённый в город, выглядел нарядно – но сразу начинал выглядеть декоративно. Лисицкий почувствовал, что этот стиль должен высказывать себя в больших и объёмных вещах.

Но Лисицкий был немного другого склада человек, чем Малевич. Охотно принимая супрематизм как утопию, он подходил к делу как практик и охотно контактировал и брал у всех школ того времени – в том числе и у конструктивистов. Константин Рождественский, например, не считал проуны супрематической архитектурой: «В проунах нет главного для супрематизма, нет пространства, наполненного динамической энергией жизни космоса. В них лишь супремовидные элементы, но они материальны, весомы; их можно сделать из фанеры, покрасить, смонтировать на стене, но пространственной энергии они не излучают». «Это деятельность, в основе своей, дизайнерская».

Ещё в 1915 году Малевич делал стереометрии, но тогда они не получили у него развития. В Витебске он писал: «Установив определенные планы супрематической системы, дальнейшее развитие уже архитектурного супрематизма поручаю молодым архитекторам в широком смысле слова… Сам же я удалился в новую для меня область мысли и, как могу, буду излагать, что увижу в бесконечном пространстве человеческого черепа». Архитектура как таковая была для него чересчур земной. Однако после общения с Лисицким Малевич всё-таки находит свой супрематический путь в объём. Этот путь был совершенно от Лисицкого независим, он был другим. Эль только навёл Малевича на идею, а дальше они шли разными путями. Малевичу, например, не понравилось, что Лисицкий «прежде времени» решил заняться практической архитектурой; ему была не по душе конструктивистская трактовка плоскости, ассоциировавшаяся с «башней Татлина» – памятником 3-му Интернационалу. Путь Лисицкого – это постепенный переход от проунов к конкретным архитектурным проектам; многие из проунов уже и были таковыми (проун «Мост», 1919; проун «Город (явление площади)», 1921).

Архитектон «Гота». К. С. Малевич. Гипс. 1923–1927 гг.

Архитектон «Гота-2». К. С. Малевич. Гипс. 1923–1927 гг.

Путь Малевича – это «слепая архитектура», «архитектура как проблема». Он не мог и не собирался заниматься вещами, связанными с сопротивлением материала, физикой, конструированием и даже функциональным назначением зданий. Он нашёл свою задачу в том, чтобы создать супрематический ордер, исходя из всё той же чистой супрематической эстетики и религии. Видимо, он понял, что даже Лисицкий не может стать тем «молодым архитектором», который займётся этим сам. (Услышав название «проуны», Малевич назвал Лисицкого «лисой».) Стиль должен был оставаться цельным и расти из самой глубины супрематизма.

В 1923 году Малевич начинает создавать архитектоны – модели, состоящие из гипсовых брусков в форме кубов и параллелепипедов, под прямыми углами сливающихся друг с другом. Они то вытянуты вверх, то распластаны по горизонтали. Архитектоны не замутнены никакой конкретикой: окнами, дверями, светом, цветом. Эти впечатляющие трёхмерные объекты так же беспредметны, как супрематические полотна. При этом мы, глядя на архитектоны из двадцать первого века, не можем отделаться от мысли, что смотрим на уменьшенные модели первых небоскрёбов. Многие фантазии Малевича опередили время, а вот как раз архитектоны начали воплощаться очень быстро – немецкий архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ в том же начале 1920-х годов придумал высотные здания из стекла на металлическом каркасе. Всё же архитектоны нельзя считать прототипами небоскрёбов именно потому, что Малевич проектировал нечто более универсальное – архитектурный принцип, организационную систему для любойархитектуры.

Само слово «архитектон» («архитектона») означает «главный кузнец», «мастер», «зодчий». Архитектоника Малевича претендует поставить под своё начало любой архитектурный проект, в этом смысле она как бы уровнем выше просто архитектурного стиля – она формообразующая. В 1923–1927 годах было создано более десяти архитектонов.

Будущие планиды (дома) «землянитов» (людей) К. С. Малевич. Бумага, печать. 1923–1924 гг.

Другое, более экзотическое направление архитектурной работы Малевича – создание планит, то есть чертежей жилых домов для «землянитов». Здесь уже Малевич заходит в область чистой фантазии, но зато получает возможность снова забыть о притяжении, о верхе и низе. К 1924 году он начертил 18 фасадов, разрезов и аксонометрических проекций планит, «осязаемых для землянита со всех сторон». «Землянит» «…может быть всюду наверху и внутри дома… Каждый его этаж низкорослый, по нему можно ходить и сходить как по лестнице». Малевич подчеркивает, что хотя планита не имеет никаких целей, но «землянит» может его для своих целей приспособить – для каких, не важно (как не важно, вешать ли супрематические композиции вверх ногами или боком). Глядя на минималистические чертежи планит, на линии, сходящиеся под прямыми углами, на входящие друг в друга формы, невольно вспоминаешь стихотворение Велимира Хлебникова «Город будущего» (1920):

Здесь площади из горниц, в один слой,

Стеклянною страницею повисли,

Здесь камню сказано «долой»,

Когда пришли за властью мысли.

Прямоугольники, чурбаны из стекла,

Шары, углов, полей полёт,

Прозрачные курганы, где легла

Толпа прозрачно-чистых сот…

<…>

Но книгой чёрных плоскостей

Разрежет город синеву,

И станет больше и синей

Пустотной ночи круг…

Малевичу несомненно удалось то, чего он хотел добиться. Супрематический ордер – по сути, простые, суровые геометрические формы, незамутнённые плоскости, сдвиги объёмов, их небывалые сочетания в пространстве – вошли в сознание архитекторов именно с подачи Малевича. После него архитектура окончательно перестала бояться асимметрии, неуравновешенности объёмов, забыла о том, что в доме непременно должен быть фасад и что тяжёлое не может располагаться над лёгким. Зато появилась возможность сыграть на сопоставлении масштабов, учесть то, как падает свет и как ложатся тени, сделать здание разным с разных сторон. Всё это дал современной архитектуре Малевич своими архитектонами. В сущности, он сделал для неё то же, что Шёнберг для музыки: упразднил тональность. Здание как композиционное целое, как объём, должно было теперь восприниматься из любой точки пространства. Оно само стало пространством.

Интересно, что и конструктивисты, и неоклассики, строители новой империи, не обошлись без влияния архитектонов. Они прямо-таки просматриваются едва ли не в любом приличном сооружении советской эпохи – даже в здании администрации Красносельского района Санкт-Петербурга (архитекторы Е. М. Полторацкий и Т. И. Седова, 1981 год), не говоря уж о совершенно супрематических подстанциях на Фонтанке, на Пионерской улице (Петроградская сторона) и на проспекте Энгельса (архитектор Коханова). Только на советского архитектора налетало вдохновение – и он тотчас же возводил нечто архитектоноподобное. Супрематизм разбросан по всему Петербургу, часто смешанный с неоклассицизмом или разбавленный конструктивизмом, но иногда вполне явный; этот суперстиль формирует облик многих районов города, например Нарвской заставы, где такзастроены целые улицы – Тракторная, Турбинная.

Почин этой традиции дал Лазарь Маркович Хидекель, уновисовский ученик Малевича. Судьба его благополучна, печальна и характерна. Он мог бы стать архитектором мирового масштаба. Четырнадцати лет, в виде исключения, он был принят в Витебское художественное училище, с пятнадцати – выставлял работы. Первым учителем его был Марк Шагал, который одарил Хидекеля неким лиризмом, способностью соизмерять теорию с практикой, землю с небом. Малевич сразу приметил способного мальчика и взял его в свои руки. Уже в начале 1920-х годов Хидекель, в рамках супрематизма, находит много интересного, например, создаёт композиции с концентрическими кругами (нечто похожее позже будет делать минималист, один из крупнейших современных американских художников Кеннет Ноланд) и сегментами круга, в которые врезаются линии. После Витебска вместе с Малевичем переехал в Петроград, стал учиться архитектуре в Институте гражданских инженеров, чтобы получить прочную инженерную базу. Там его уважали как художника, профессора с ним советовались; его преподаватель профессор Александр Сергеевич Никольский даже испытал на себе, через ученика, некоторое влияние супрематизма. Курсовую работу Хидекеля в 1926 году – проект рабочего клуба – Малевич опубликовал, по уновисовской привычке, под своим именем; проект обошёл все журналы мира как шедевр авангарда. Под своим именем – это значит принял, а ведь к «архитектуре в жизни» Малевич относился очень строго. Хидекель мог стать тем самым «молодым архитектором», которому он хотел бы препоручить дело супрематизма в архитектуре.

В 1925–1932 годах Хидекель создаёт серию проектов фантастических городов: Город-Сад, Аэрогород (на опорах), Аквагород (надводный). В этих сериях приметна супрематическая философия восприятия мира как космоса – плюс нечто важное, привнесённое лично Хидекелем: то, что мы сейчас назвали бы экологическим мышлением. Хидекель не только строит город (на бумаге), но и вписывает его в окружающую среду – землю, воду и воздух, относясь к ним максимально бережно.

То, что происходило дальше, можно назвать и «счастьем», и «неудачей». Собственно, по сравнению с таким началом неудачей может показаться всё. После института Хидекель пришёл в новоорганизованный «Ленпроект», в котором, как и мечтал (он был сыном каменщика), стал настоящим архитектором, проектировщиком реальных зданий. По его проектам построены первый трехзальный кинотеатр «Москва», ряд учебных зданий и жилых домов, Невдубстрой [23]23

Ныне Кировск Ленинградской области.

[Закрыть]с восьмой ГРЭС [24]24

Ныне Дубровская ТЭЦ-8 им. С. М. Кирова.

[Закрыть], Соцгородок (разрушенный в войну и напоминавший планиты для «землянитов»), здание ЛИСИ (Ленинградского инженерно-строительного института) – классицизм, в котором чувствуется супрематическое происхождение, как и в банях на площади Мужества, которые проектировал профессор Хидекеля – Никольский. В войну Хидекель работал в институте «Механобр», занимался проектами танковых заводов, затем был деканом архитектурного факультета ЛИСИ… Супрематизм жил в нём, но оставался под спудом.

Вопрос о том, насколько целостная архитектурная концепция Малевича совместима с жизнью, остаётся сложным. Сам Малевич его так, конечно, не ставил. Он считал, что архитектура должна создавать среду и дисциплинировать жизнь, а не служить ей. Жизнь не может поставить архитектору задачу – «облагородь меня, одень мою техническую пищеварительную требуху в высшую форму искусства». Архитектура должна существовать как природа, как море или гора. «Если ворона сядет или совьёт гнездо на дереве или удод совьёт в дупле гнездо, то это не значит, что это дерево выросло для этой цели, а удод будет думать об этом дереве, как о дереве с конкретной практической задачей».

Ну и, конечно, не следует думать, что архитектурный супрематизм может ограничиваться зданиями. Это всё равно что ограничить его плоскостью картины. Супрематизм – способ организации пространства, его токов энергии, ритма, а значит, и времени. Он куда сложнее конструктивизма именно потому, что не может быть в чистом виде принят локально; а ещё – из-за своей не-умышленности. Супрематизм организует округу и время на принципах случайности, а не соизмеримости и целесообразности. «Да здравствует единая система мировой архитектуры Земли!»

ГИНХУК

Союз власти и искусства с самого начала был вынужденным: вкусы Анатолия Васильевича Луначарского были отнюдь не супрематическими, и он с облегчением вздохнул, когда стало возможно вернуться к поддержке чего-то более привычного. Да и выяснилось, в конце концов, что советской власти это «левое» вовсе не нужно; не такое уж оно и советское, каким казалось, не так уж и готово поставить себя на службу новому миру, не так уж и способно это сделать. В общем, такое развитие событий было вполне предсказуемым. Империи, в которую стремительно превратился Советский Союз, не нужно искусство романтическое или шизоидное; империя – это всегда классика, причём желательно понятная, адаптированная, предсказуемая. У архитектонов может быть больший объём поставлен на меньший, а в государстве это получается неустойчивость. «Для неискушённых всякими переживаниями замысловатого культурного развития людей, – писал Луначарский, – естественнейшей формой является, если мы будем говорить о больших массах, форма классическая, ясная до прозрачности, выдержанная в своей торжествующей красивости или близкая к окружающей нас реальности, стилизующая её только в смысле отвлечения от ненужных деталей. Пролетариат и крестьянство будут требовать классического искусства, упирающегося, с одной стороны, в здоровый, крепкий, убедительный реализм, с другой стороны, в красноречивый прозрачный символизм в декоративном и монументальном роде».

При этом Луначарский, как человек государственный, отлично понимал, что вкусы пролетариата и даже его личные вкусы – ничто перед политикой текущего дня. Поэтому тогда, в 1918 году, Отдел изобразительных искусств с подачи Луначарского позволил себе очень многое: для Музея художественной культуры предполагалось приобрести картины ста сорока трех представителей русского авангарда, в том числе Малевича, Матюшина, Филонова, Татлина. Под музей отвели особняк XVIII века на Исаакиевской площади, в котором жил когда-то поэт Иван Мятлев. В 1921 году музей открылся. В 1923 году Филонов от имени «группы левых художников» внёс предложение о создании на базе МХК исследовательского института русского авангарда. Ведь в новом мире должно быть всё по науке; логично изучать периоды развития революционного искусства и разных его направлений, теоретически его обосновывать, доказывать критике, что оно имеет право на существование, устранять нелепый разрыв между художественными практиками и вкусами народа; наконец, пытаться понять, каким будет искусство будущего. Художник должен быть исследователем, он должен рисовать сознательно, отметая не важное и придерживаясь главного, соотносить себя с мировым развитием.

Предложение было принято, и в 1923 году ГИНХУК был утверждён Совнаркомом как государственное учреждение. Директором назначен Казимир Малевич, он же заведовал формально-теоретическим отделом; отделом общей идеологии заведовал Павел Филонов, позднее Иван Пунин, отделом материальной культуры – Владимир Татлин, органической культуры – Михаил Матюшин, экспериментальным – Павел Мансуров. У каждой из мастерских был свой метод и своя тайна, и они, хоть и уживались под одной крышей, не слишком соприкасались.

Малевич и Матюшин дружили, но методы у них были совершенно разные; 40 лет спустя эти методы примирит в своей работе Владимир Стерлигов. Николай Костров, живописец, график, книжный иллюстратор, учился в ГИНХУКе у Матюшина, а к Малевичу пришёл позже, в 1931 году. Он вспоминал: «У Матюшина писали не картины, а этюды, он учил, что предмет существует только в среде: допустим, стена дома, но так как сзади свет, то она ломается. Вот об этом исключительно шла речь, а не о построении картины». Напротив, Малевич «учил, как строить холст, предмет, картину». «Главное, что отличало работы и школу Малевича, – это то, что он работал на плоскости». «Глубина всегда небольшая, совсем нет светотени».

С Филоновым Малевич уживался с трудом. У них были различны не только системы, но и способы существования, и темпераменты. Они не вполне принимали друг друга, а их ученики порицали учителей противной стороны. Филоновские ученики считали, что Малевич – лицемер и любит покушать, что он заискивает перед советской бюрократией, в то время как Филонов – настоящий аскет, отшельник и подвижник, у которого ничего нет, кроме кружки и куска чёрного хлеба. Это, конечно, несправедливо по отношению к Казимиру Севериновичу. Это – как сравнивать бедного с нищим и пенять бедному на то, что он не нищ. Малевич действительно любил поесть (а вкусы у него были простые), но во многие периоды жизни, например, в начале 1930-х, ему это редко удавалось; да и в другие времена, как писал он сам, «при решении дилеммы рубля побивал красочный магазин, побивал Лефранк, нежели колбасный и рыбный магазин». Все близкие и друзья знали, как саркастически Казимир может отбрить, если увидит, что развлечения и комфорт мешают художнику работать. «Юдин, футбольчик вас погубит», – пенял он одному из ближайших своих соратников. Про Филонова же Матюшин говорил, что, хотя тот и подвижник, – многое в его стиле жизни наиграно, не в смысле лжи, а в смысле усиления эффекта. Кроме того, хотя Малевичу до поры до времени чуть больше везло, после разгрома ГИНХУКа он стал ровно таким же отверженным, как Филонов.

Важнее то, что Малевич и Филонов по-разному учили рисовать. Татьяна Глебова, художник театра и кино, ученица Филонова, вспоминала:

«Ученики Малевича жаловались, что он совершенно отучил их видеть человеческое лицо как центр мыслей и чувств живого существа… Супрематическое отвлечение от человека отнимает видение психологии личности, возможность портретизировать… Филонов же, напротив, начинал всегда работать портрет с ГЛАЗА».

«Павел Николаевич Филонов никогда не требовал, чтобы ему подражали. Он требовал, чтобы работали искренне и сделанно. Он сказал как-то нам, его ученикам: „Я могу сделать как Леонардо и лучше“», – рассказывал ученик Филонова Николай Лозовой. Малевич, правда, тоже подражать ему не просил, но и искренности не требовал – считал, что истина важнее.

В 1924 году в ГИНХУКе наметился раскол: Павел Мансуров и Владимир Татлин сильнейшим образом конфликтовали с Малевичем и пытались сместить его с поста директора института. Мансуров вообще попал в ГИНХУК только потому, что был беспредметником. Рядом с Малевичем и даже Татлиным он выглядел странно: любил народные промыслы, считал всё народное основой искусства, в мастерской повесил рогожу, дружил с Николаем Клюевым и Сергеем Есениным. Что же касается Татлина, то его отношения с Малевичем были совершенно особенными. Мы уже немного писали о них, когда говорили о выставке «0,10». Это была наполовину показная, наполовину искренняя ненависть, в которой Татлин доходил до исступления, до гротеска. Малевич всегда считал Татлина настоящим, не «харчевым» художником, но к его работам (и к нему самому) относился иронически. Николай Харджиев охарактеризовал Татлина как человека с чудовищным характером: «…он был маньяк, боялся, что у него украдут какие-нибудь профессиональные секреты». Причину Харджиев видел в том, что они «никак не могли поделить корону» – имеется в виду, конечно, корона беспредметного королевства. Малевич утверждал, что татлинские контррельефы – это тот же пикассовский кубизм, разница между ними лишь в том, что Пикассо ставит перед собой разные контрастные предметы и пишет с них натюрморты, а Татлину писать лень – и он ограничивается тем, что их просто ставит. Татлин же от Пикассо теперь открещивался, как и от всей европейской традиции, а Малевич издевался над ним: мол, придуривается и не хочет признать истинного положения вещей. Противостояние, при всей свирепости, отчасти носило и игровой характер, по крайней мере, сестра Малевича Виктория Зайцева вспоминает, что в свои приезды в Ленинград видела Татлина, который заходил в гости к Малевичу, играл на бандуре и пел украинские песни. То есть, несмотря на всё, они не прекращали общаться.

Татлин был, несомненно, человек причудливый. У него было гораздо меньше уверенности в себе, чем у Малевича, и больше внутренних конфликтов, но в артистизме ему не откажешь. Он делал всякие нелепые штуки, причём делал и напоказ, строя роль, и, одновременно, по своей внутренней творческой потребности. Он писал буквы в обратную сторону (в зеркальном отражении) и учил этому своих учеников, он ходил по городу, подбирая всякий хлам – верёвки, проволоки, обрезки жести, – и шагал, высоченный и нелепый, через мост в студенческое общежитие Академии художеств, где студенты нагревали ему воду для ванны и мылили спину. Ему нравилась мысль, что он пролетарий, матрос, борец, – в молодости он плавал и профессионально занимался борьбой. В мастерской у него всё было по-матросски, называл он её кубриком, кухню камбузом, все студенты носили тельняшки, дежурили, как на вахте. Когда мимо мастерской по двору шёл Малевич, Татлин приказывал студентам становиться у дверей и брать в руки топоры – на случай, если Казимир зайдёт, чтобы украсть его творческие идеи. На дверях отделения Татлина имелась надпись: «Малевичатам вход воспрещён». Была ли это реальная паранойя? Вряд ли, скорее, подчёркивание отношения, как и в случае, когда Татлин, чтобы не сниматься вместе с недругом на групповом снимке, бросился в одежде в пруд. Надо думать, в этой его ненависти почти не было зависти, она была сильнее и в чём-то симпатичнее, чем простая неприязнь одного творца к другому. Татлин сумел своё сильное негативное чувство к Малевичу превратить в произведение искусства. Ему так было интересно. Ему интересно было сделать экономную печку, которая не имела практического смысла, и «Летатлин» – летательный аппарат, собранный без всякого знания аэродинамики. (Когда к Татлину явился Валерий Чкалов и спросил, может ли аппарат летать, Татлин закричал: «Это меня не интересует! Это ваше дело, вы и летайте!»)

При советской власти Татлин приспособился лучше Малевича: работал в театре и, оформив спектакли для тридцати пьес, стал заслуженным художником, причём соглашался работать с любыми авторами – лишь бы платили. На совести Татлина разорение мастерской мозаики в Академии художеств в 1919 году. Тогда он работал над моделью памятника 3-му Интернационалу, и ему отдали мозаичную мастерскую, где хранились в ящиках разноцветные кубики-заготовки для мозаики. Татлин не сумел ими правильно распорядиться, и они пропали. Художники помнили этот эпизод и не любили Татлина за это. Харджиев рассказывал, что Малевич Татлину якобы предложил быть директором ГИНХУКа, а Татлин что-то заподозрил и отказался; и ещё, якобы он посмотрел на Малевича в гробу и сказал: «Притворяется». Харджиев любил вообще резкие оценки, но всё же, будучи спрошен, он не зря называл среди величайших художников авангарда и того и другого. Татлину не интересно было рисовать «разные носы по-разному», ему хотелось делать произведением искусства саму жизнь, и в этом он, конечно, превзошёл Малевича и опередил своё время. В Татлине жил дух даже не авангардиста, а постмодерниста; в мире после Энди Уорхолла он, конечно, развернулся бы не на шутку. С Малевичем в ГИНХУКе он так в итоге и не ужился; в конце 1925 года ему пришлось уйти, а в 1926 году закрыли и сам институт.

Как видим, все мастера ГИНХУКа были личностями своеобразными и художниками настоящими. А чему и как учил в ГИНХУКе своих студентов Малевич?

В основе его системы обучения, которая к этому времени окончательно сложилась, лежала его теория прибавочного элемента. Он проводил студентов по всей лестнице: импрессионизм, сезаннизм, кубизм, супрематизм – и предлагал каждому самому понять, что ему ближе. Супрематизм был лишь последней ступенью этой лестницы, до которой доходил не каждый, да, собственно, почти никто и не доходил. Даже среди работников его лаборатории, его любимых учеников супрематизмом занимались только Суетин и Чашник. Лепорская остановилась на стадии импрессионизма, Юдин – на кубизме. Малевич давал каждому работать так, как он хочет, чтобы понять, каковы его психофизические данные, на что он способен. Нельзя заставлять человека рисовать не так, как он может изнутри, переделывать его, считал Малевич. Художник, работающий в чуждой ему системе, рискует обессилеть и вообще не смочь работать. При этом знать надо все основные системы, и Малевич давал очень широкое образование (в отличие, например, от Филонова, который давал только то, что считал нужным). Как видим, в этом своём отношении к делу Малевич наследовал своему учителю Рербергу, который тоже ничего не навязывал, но многое давал.

Научное искусствоведение было развито в ГИНХУКе чрезвычайно. Малевич, например, стал делать схемы картин, где были обозначены стрелками направления, важные для композиции, и цвета. Он внёс в искусствоведение проблемный подход, то есть вместо того, чтобы обсуждать какого-либо художника в контексте его эпохи, он обсуждался в контексте цвета, или линии, или фактуры. Новым, и очень оригинальным, был научный подход Малевича к деятельности учеников. Он наваливался на них вместе с ассистентами, давал каждому по отдельной комнате в качестве «инкубатора», заводил на каждого «дело», раз в неделю навещал учеников, задавал им вопросы и поручал кому-то из ассистентов, например Лепорской, вести тщательные протоколы этих встреч. Мастерская называлась лабораторией, себя Малевич называл доктором, ставил ученикам диагнозы и выписывал рецепты. Он ставил перед мольбертом ученика кресло и начинал говорить. Говорил Малевич неконкретно, руководящих указаний не давал, не критиковал цвет и линию, не придирался к мелочам. Его больше заботили мотивации ученика, то внутреннее состояние его живописного мастерства, которое отразилось в его работе. Ученики для Малевича были единомышленниками. Он любил поговорить с ними об их работах, обсудить пространственные центры, соотношения цветов, композицию. Но прежде всего Малевич учил прислушиваться к себе. «Мы должны искать все элементы нового и их выращивать, совсем не делая из вас кубистов или супрематистов. В вас, в вашей индивидуальности мы должны отличить элемент нового ощущения. Этот неизвестный „прибавочный элемент“ мы постараемся уберечь, дать ему развиться, однако, прежде всего, мы должны убедиться, что он у вас есть», – говорил Малевич ученикам.

Однажды Валентин Курдов, художник, позднее работавший в Детгизе под руководством Владимира Васильевича Лебедева, пришёл учиться к Малевичу вместе с Юрием Васнецовым. Они просили Лебедева обучить их кубизму, а тот ответил, что учить их не может, и сказал, что если они хотят познать кубизм, то пусть идут к Малевичу. «Если вас Малевич под себя не подомнёт, – сказал он, – хорошо. Ну а если случится наоборот, значит, слабоваты». Ещё он добавил, что Малевич – художник очень полезный, в диетическом смысле: мол, на беспредметности вы так изголодаетесь по предмету, что он вам будет сладок, как голодному человеку корка хлеба слаще мёда; вы, дескать, научитесь высасывать из предмета все соки и поймёте суть вещей.

И вот Васнецов и Курдов пришли к Малевичу поголодать без предмета. Перед ними мастер:

«Невысокого роста, крепко сколоченный человек. На бритом лице следы оспы. Тёмные гладкие волосы подстрижены под скобку. Малевич внимательно разглядывает нас из-под густых бровей серыми сверлящими глазами. Тонкие губы сжаты. Его круглая голова сидит на широких плечах без шеи. Он похож на польского средневекового мужицкого рыцаря».

Малевич заявил, что кубизму учить их не будет, потому что знаю-де вашего брата академика:

«…приходите сюда понюхать, чем поживиться для своих академических картин». Но Курдов и Васнецов заладили одно: хотим кубизму учиться. Малевич в конце концов согласился, но вопрос: что нам делать? – переадресовал самим студентам: «Сначала подумайте и выясните сами у себя, что же вы хотите, а потом приходите и начинайте работать».

«Никогда ещё, – замечает Курдов, – не случалось нам столкнуться с тем, что, оказывается, прежде всего надо спросить самого себя, что же ты действительно хочешь и хочешь ли того, о чём так уверенно твердишь». И ответить на этот вопрос было нелегко. Для этого было недостаточно отколоть кусок стены от Академии художеств для своего натюрморта – наивный жест «порывания с прошлым». А Васнецов взял для натюрморта самоварную трубу и кирпич.