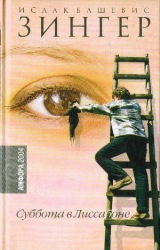

Текст книги "Суббота в Лиссабоне (рассказы)"

Автор книги: Исаак Башевис-Зингер

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)

– А что потом было? – спросила Хая Рива.

– Ох, не для субботы это. Не хочу даже и рот свой осквернять такими разговорами.

– Ну ладно, Ентл. Скажи. Что ж, мы так и не узнаем конца? Сколько ж нам ждать?

– Она стала проституткой. А Фивке сводничал. Приводил к ней. Больше русские ходили. Когда их соседи-поляки узнали, что у них творится, то дом подожгли. Сгорел дом. В те времена страховки от пожара не было, и у Даши ничего не осталось. Лавку они потеряли, а теперь вот и дом. Переехали совсем на край города, в бараки, и устроили у себя бордель. Обо всех этих ужасных делах в другой раз.

– Так что случилось-то?

– Нет, не в субботу только. Не для субботы это.

– Ентл, я теперь всю ночь не засну. – Хая Рива даже голос повысила.

У тети Ентл такое лицо стало – не перескажешь. Она помолчала, потом сплюнула в платок.

– Он ее порол, засек до смерти.

– Кто-нибудь видел?

– Нет. Никто не видел. Однажды утром он бегом прибежал в погребальное братство. Плакал и кричал, что его жена вдруг упала и умерла. Женщины пришли в дом и забрали труп в сарай, где иx обмывают. Они положили ее на специальный стол, раздели. Когда увидели ее голой, поднялся такой вой, такие крики и плач. Она была вся исполосована, вся в рубцах и опухла. Женщины из похоронного братства не такие уж слабонервные. А все же одна там в обморок свалилась.

– Фивке-то арестовали, мерзавца этого?

– Он сам повесился. Их обоих похоронили ночью. За оградой кладбища.

Стало тихо. Тетя Ентл поправила чепец.

– Говорила же я, не для субботы это.

– Ну и какой в этом смысл? – спросила Рейзе Брендл.

– Никакого.

Я вышел из кладовки, но тетя Ентл не заметила меня. Она что-то шептала себе под нос. Подняла глаза к небу.

– Солнце садится, – сказала она, – время читать «Господь Авраама…»

РУКОПИСЬ

Мы сидели под тентом, за столиком уличного о кафе на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Завтракали. Моя гостья, женщина далеко за сорок, с ярко рыжими крашеными волосами заказала апельсиновый сок, омлет и черный кофе. Она подсластила кофе сахарином – достала его наманикюренными ногтями из перламутровой коробочки, в каких обычно держат лекарства. Я знал ее еще по варшавским временам – актрисой в театре-варьете, в «Кунде». Было это лет двадцать пять назад. Морис Рашкас, мой издатель, был ее мужем. А потом она стала подругой моего приятеля Менахема Линдера, писателя. Здесь, в Израиле, она вышла замуж за Иегуду Гадади, журналиста, лет на десять моложе ее. В Варшаве по сцене ее звали Шибта. В еврейском фольклоре Шибта – демон женского рода. Злой демон: соблазняет ешиботников, склоняет их к разврату. А еще крадет детей по ночам у молодых матерей, лишь те зазеваются. Девичья фамилия Шибты была Клейнминц. В «Кунде» Шибта пела двусмысленные куплеты, произносила скабрезные шутки и монологи. Писал для нее Линдер. Хороша была – глаз не оторвать. Газетчики с восхищением отзывались о ее смазливом личике, соблазнительной фигурке, дерзкой мимике и телодвижениях. И тем не менее «Кунда» продержалась недолго, не более двух сезонов. Шибта пыталась играть и драматические роли, но ничего у нее не получалось. Полный провал. Во время войны до меня доходили слухи, что она погибла: то ли в гетто, то ли в концлагере. И вот она сидит напротив, прямо здесь. На ней белая мини-юбка, белая блузка, большие темные очки от солнца, соломенная шляпа с широкими полями. Брови выщипаны, на щеках румяна. Браслет на запястье. Камея. Кольца. Издали она сошла бы и за молодую. Но вблизи ее выдавала дряблая, морщинистая шея. «Цуцык» – так называла меня Шибта в Варшаве. Это прозвище она и дала мне тогда, во времена нашей молодости.

– Цуцык, – сказала она, – сели б мне кто сказал там, в Казахстане, что в один прекрасный день мы будем сидеть вот так вот здесь, в Тель-Авиве, я бы сочла это за глупую шутку. Но раз остался в живых, все может быть. Разве поверишь, что я по двенадцать часов подряд, в лесу, на двадцатиградусном морозе гладила деревья. Все мы были голодные, завшивевшие, одеты в какую-то рвань. Так было. Да, чуть забыла. Гадади хотел взять у тебя интервью для газеты.

– Пожалуйста. С удовольствием. Где это он заполучил такое имя?

– Откуда мне знать. Все они тут поназывали себя именами из «Агады». На самом деле он Зейнвель Зильберштейн. Да у меня самой была чуть не дюжина имен. Между тысяча девятьсот сорок вторым и сорок четвертым меня звали Нора Давыдовна Стучкова. Каково? Смешно, правда?

– Почему вы с Линдером расстались?

– Так и знала, что спросишь. Цуцык, это все так странно, так невероятно – то, что случилось. Сама иногда не верю, что это было. С тридцать девятого года была не жизнь, а сплошной кошмар. Иногда проснусь посреди ночи и не сразу могу сообразить, где я, как меня зовут, кто рядом со мной. Протяну руку коснусь мужа, и он начинает ворчать: «Ма ат роца?» [38]38

Чего тебе? (иврит)

[Закрыть]Тогда понимаю, что я в Святой Земле.

– Все же почему ты и Менаше расстались?

– В самом деле хочешь знать?

– Ну да.

– Всего никто не знает. Но тебе, Цуцык, расскажу. Да и кому еще, как не тебе. Дня не прошло с тех пор, чтобы я не думала о нем. И это несмотря на все, что со мною было. Никого я так не любила, никому не была так предана. Такого уже не будет. В огонь пошла бы за него. Не думай, это не пустая фраза – я делом доказала. Небось думаешь, у меня только ветер в голове. Ведь в глубине души ты так и остался хасидом. Но самая праведная, самая богобоязненная и благочестивая еврейская жена не сделала бы и десятой части того, что я сделала для Менаше.

– Расскажи, Шибта.

– Ну ладно. Уже потом, когда ты уехал в Америку, настало наше счастливое время. Да, знали, что ужасная война все ближе и ближе. Оттого каждый день был как подарок. Менахем читал мне все, что ни напишет. Я перепечатывала рукописи, наводила порядок во всем этом хаосе. Ты знаешь, какой он всегда был несобранный, разбрасывал рукописи, да и страницы не нумеровал. Никогда не знал, сколько их в рассказе. Одно было у него на уме – женщины. Я изнемогла в этой борьбе и в конце концов сдалась. Сказала себе: «Вот такой он. Какой уж есть. Ничто не в силах изменить его». Несмотря на это, он все больше и больше привязывался ко мне. Мне удалось устроиться маникюршей, на это мы и жили. Ты не поверишь, я даже готовила для его баб. Годы шли, и ему все больше надо было убеждаться, что он величайший донжуан. На самом же деле бывало так, что он становился прямо-таки импотентом. Вот он гигант, а на следующий день сущий инвалид. И зачем ему нужны были эти неопрятные, распущенные бабы? Большое дитя, да и только. Так все и шло, пока не разразилась война. Ни для кого это не было неожиданностью: уже с июля на улицах Варшавы рыли окопы, строили баррикады, даже раввины брали в руки лопаты и рыли рвы. Теперь, когда Гитлер собирался вторгнуться в Польшу поляки забыли свои распри с евреями, свои претензии к ним, и мы все стали – одна нация, один народ, спаси и помилуй нас, Господи. Уже после твоего отъезда я купила несколько стульев и диван. Наш дом стал как игрушка. Цуцык, несчастье – дело нескольких минут. Воздушная тревога, вот был дом – и нет его. Трупы валяются прямо в сточных канавах. Говорили, что надо спускаться в подвал. Но и там было так же опасно, как на верхних этажах. Женщины хоть готовили еду, это как-то заполняло время, давало смысл существованию. А Менаше ушел к себе в комнату, сел в кресло и сказал: «Хочу умереть». Не знаю, что делалось у других – телефон сразу же отключили. Бомбы рвались прямо под окнами. Менаше задернул шторы и читал Дюма. Все его воздыхатели и почитатели исчезли. Ходили слухи, что журналистам предоставят поезд – чтобы эвакуироваться. В такое время нельзя сидеть дома. Это просто сумасшествие. Но Менахем поступал именно так. Не выходил из дому, пока по радио не объявили, что всем физически трудоспособным мужчинам надо идти к Пражскому мосту и покинуть город. Не было смысла брать вещи, потому что поезда не ходили. А сколько можно унести на себе? Разумеется, я пошла с ним. Не осталась в Варшаве.

Главное забыла сказать. В тридцать восьмом, после нескольких лет полного безделья он начал большую вещь – роман. Пробудилась его муза, и он написал книгу – лучшее из всего, поверь моему слову. Я переписывала, перепечатывала, а если какие-то места мне не нравились, он переделывал. Это было нечто автобиографическое, но все же не совсем. Когда газеты и журналы узнали, что он пишет роман, все загорелись желанием его печатать. А Менаше вбил в голову, что не напечатает ни строчки, пока не закончит. Уперся, и все тут. Оттачивал каждую фразу. Некоторые главы переписывал по три-четыре раза. Называлось это «Ступеньки» – неплохо, потому что каждая глава описывала иную фазу его жизни. Закончена была лишь первая часть. А задумана была трилогия.

Когда я упаковывала паши нехитрые пожитки, то спросила его: «Рукописи брать?» «Только „Ступеньки“, – так он сказал. – Остальное пускай читают наци». Он взял два чемодана, а я рюкзак. Сложили одежду и обувь, сколько можно было унести, и пошли. Впереди брели тысячи мужчин. Редко-редко женщины. Похоже было на большую похоронную процессию – да так оно, в сущности, и было. В большинстве они погибли – кто под бомбами, кто от рук нацистов, кто в сталинских лагерях. Были иные оптимисты – что несли огромные чемоданы. Так им пришлось бросить эту тяжесть, еще не дойдя до моста. С трудом волочили ноги, еле живые от голода, холода, бессонницы. По дороге выбрасывали пальто, обувь, костюмы. Но Менаше всю ночь тащил оба саквояжа. Мы направлялись в Белосток, потому что Сталин и Гитлер поделили Польшу, и Белосток теперь принадлежал России. По дороге мы встречали массу журналистов, писателей и тех, кто считал себя таковыми. Все тащили с собой рукописи, и даже в нашем отчаянном положении я находила силы смеяться. Кому теперь нужна их писанина?

Вздумай я рассказывать, как мы добирались до Белостока, до утра бы с тобой сидели. Один саквояж Менаше бросил, но сначала проверил, что рукописи там нет, упаси Господь. Он впал в такой мрак, такое отчаяние, что даже разговаривать перестал. Оброс седой щетиной – забыл дома бритву. И первое, что он сделал в первом попавшемся городишке, – побрился. Некоторые из них были уже совершенно разрушены. А другие уцелели, и жизнь текла, будто никакой войны и не было. Поразительно: кое-кто из молодых, кто следил за литературой на идиш, просили, чтобы он прочел лекцию о состоянии современной литературы. Так уж устроен человек. За минуту до смерти он полон желания жить. Один такой даже влюбился в меня, пытался обольстить. Не знала, прямо, смеяться пли плакать.

Что творилось в Белостоке – и представить невозможно. Город находился на территории России, опасности войны уже казались позади. Те, кто остался в живых, вели себя так, будто заново родились. Из Москвы, Харькова, Киева приехали советские еврейские писатели – приветствовать своих коллег от имени партии. Теперь коммунизм стал наиболее ходовым товаром. Те, кто были коммунистами в Польше, ужасно заважничали. Они думали, что их вот-вот пригласят в Кремль и предложат высокие посты. Таких было немного. Но даже те, кто в Польше были антикоммунистами, теперь притворялись, что втайне им симпатизировали или же были попутчиками. Похвалялись пролетарским происхождением. У каждого кто-то нашелся: у одного дядя – сапожник, у другого деверь был кучером, у третьего родственник сидел в тюрьме. А некоторые даже обнаружили, что их предки пахали землю.

У Менаше отец был рабочим, но он этим не хвастал – гордость не позволяла. Говорили: хорошо бы выпустить большую антологию, открыть издательство для писателей-эмигрантов. Будущие издатели просили, чтобы Менахем принес что-нибудь из своих рукописей. Я там была и сказала про «Ступеньки». Хоть Менаше и терпеть не мог, когда я его хвалила – сколько раз мы из-за этого ссорились! – я все же сказала, что про эту вещь думаю. Все необычайно заинтересовались. Уже был создан фонд, чтобы субсидировать такие публикации. Договорились, что я принесу рукопись на следующий день. Обещали приличный аванс и квартиру получше. На этот раз Менаше не упрекал меня за то, что я пела ему дифирамбы.

Вернулись домой. Я раскрыла саквояж. Там лежал конверт с рукописью «Ступеней». Достала ее, но не узнала ни рукопись, ни бумагу, ни машинку. Понимаешь, дорогой Цуцик, вот что оказалось: кто-то из начинающих авторов дал ему прочесть рукопись, и он сунул ее в конверт, в котором до того хранил свой роман. И всю дорогу мы тащили бредятину какого-то графомана!

Даже сейчас, как вспомню, дрожь берет! А Менаше разболелся, потерял в весе десять килограммов, краше в гроб кладут. Боялась, с ума сойдет, будет метаться и бесноваться. А он… совершенно упал духом. Говорит: «Нy, значит, так тому и быть».

Ладно бы, ну нет у нас рукописи, которую можно продать. Но тут и другая опасность. Могли же заподозрить, что он написал что-то антисоветское и поэтому боится показывать. Белосток прямо-таки кишел стукачами. НКВД еще не обосновалось в городе, но многих интеллигентов уже арестовали или же выслали. Цуцык, я знаю, ты не умеешь слушать, нет у тебя терпения совершенно, и потому привожу только голые факты. Я не спала всю ночь. А утром встала и сказала: «Я пойду в Варшаву».

Только он услыхал это – побледнел как смерть. И говорит: «Ты что, рехнулась?» А я в ответ: «Варшава еще пока на месте. Не допущу, чтобы твоя рукопись пропала. Она не только твоя. Моя тоже». Он бесновался, кричал, размахивал руками, клялся, что повесится или же перережет себе горло, если я посмею отправиться в Варшаву. Далее ударил меня. Битва наша продолжалась два дня. На третий день я отправилась в Варшаву. Надо сказать тебе, многие мужчины пытались вернуться. Они тосковали по детям, по женам, по дому – если он еще существует. Кроме того, они уже поняли, что их ждет в сталинском раю, и решили, что лучше уж умереть в своей постели, вместе с родными и близкими. Я говорила себе: рисковать жизнью из-за рукописи – это надо сумасшедшим быть. Но уже ничего не могла с собой поделать. Будто насаждение какое. Я взяла свитер, теплое белье, буханку хлеба. Зашла в аптеку и попросила яду. Провизор – он еврей оказался – уставился на меня в изумлении. Я объяснила, что в Варшаве у меня остался ребенок и что я не хочу попасть живой в лапы к нацистам. Он дал мне цианистый калий.

Я не одна была такая. До границы со мной добирались еще несколько мужчин. Я им повторила ту жебайку: изнываю, чахну от тоски по ребенку – и они окружили меня такой любовью, так заботились обо мне, прямо совестно было. Не позволяли нести узел с вещами и вообще относились ко мне как к дочери. Мы все прекрасно знали, что нас ждет, попадись мы немцам. Но такие обстоятельства делают людей фаталистами. И на этот раз – было нечто несуразное, нелепое и смешное в моей авантюре. Шанс попасть в Варшаву, найти рукопись и вернуться живой в Белосток – такой шанс был одни на миллион.

Цуцык, я пересекла границу безо всяких приключений. И добралась до Варшавы. И дом стоял на месте. А спасло меня вот что: сплошные дожди, холод, тьма кромешная по ночам. В Варшаве не было электричества. Евреев еще не загнали в гетто. Да я и не слишком-то похожа на еврейку. Повязывала волосы платком и легко сходила за крестьянку. Избегала встреч с прохожими. Едва увижу, кто-то идет, спрячусь и пережду. Нашу квартиру уже заняли. Там жила семья, у которой дом разбомбили и ребенка убило. Они спали на наших постелях, носили наши вещи. Но рукописи не тронули. Глава семейства следил за еврейской прессой, и Менаше был его кумиром. Когда я постучала в дверь и сказала, кто я, они ужасно перепугались. Подумали, что хочу обратно вселиться. Когда же я сказала, что пришла из Белостока за рукописью, просто дар речи потеряли.

Я выдвинула ящик стола, и прямо сверху лежал роман. В квартире я провела еще два дня. Люди эти делили со мной еду – все, что могли достать. Глава семейства уступил свою кровать – мою то есть. Устала до того, что проспала четырнадцать часов подряд. Проснусь, съем что-нибудь и опять сплю. Ну а следующим вечером отправилась в обратный путь. Подумать только, добралась до Варшавы, вернулась в Белосток – и ни разу не встретилась с немцами. Не все я пешком шла. Случалось, крестьяне подвозили. Бредешь и бредешь себе полями, лесами, проселками – и нет там ни нацистов, ни коммунистов – не то что в городе. То же небо, та лес земля, так жепоют птицы. На все ушло десять дней. Я торжествовала – такое у меня было настроение. Во-первых, нашла рукопись, пронесла ее под блузкой. Во-вторых, доказала себе, что не трусиха. Хотя, по правде сказать, пересечь границу в обратную сторону в Россию, не представляло особого труда. Русские не чинили препятствий беженцам.

В Белосток вошла под вечер. Был легкий морозец. Подхожу, открываю дверь нашего обиталища – а состояло оно всего из одной комнаты – и тут… Что я вижу!? Мое сокровище в постели с бабой! Знаю ее как облупленную: никуда не годная, бездарная поэтесса, а уж страшна как смертный грех. Тускло горела керосиновая лампа. Печка топилась: где-то они достали дрова, а может уголь. Нет, дорогой мой Цуцык, я не устраивала сцен, не кричала, не стенала, не ругалась, не плакала – не доставила им этого удовольствия. Оба уставились на меня. Молчали. Я открыла дверцу, достала рукопись из-под блузки, бросила в огонь… Думала, Менаше набросится на меня. Нет, не произнес ни слова, рукопись не сразу охватил огонь. Пришлось помешать кочергой в печке. Я стояла. Смотрела. Огонь не торопился. Не спешила и я. Лишь когда «Ступеньки» превратились в пепел, я с кочергой в руке подошла к этой бабе: «Убирайся. Убирайся немедленно. Не то не жить тебе».

Так она и сделала. Напялила свое барахло и ушла. Скажи она хоть слово, наверно, убила бы. Когда так рискуешь жизнью, то и чужая жизнь уже ничего не стоит.

Менаше смотрел, как я раздеваюсь. Ни слова не произнес. Да и за всю ночь мы почти ничего друг другу не сказали. «Я сожгла твои „Ступеньки“», – объяснила я. «Да. Видел». И все. Мы обнялись. Оба знали, что это в последний раз. Никогда не был он так страстен, так нежен со мной, как в ту ночь. А поутру я поднялась, упаковала вещи – немного было их у меня. И ушла. Не боялась я больше ни холода, ни голода, ни дождя, ни снега. Тоска и одиночество – и это меня не страшило. Я ушла из Белостока. Наверно, лишь поэтому осталась жива. Добралась до Вильны, устроилась работать в столовой. Довелось повидать, что из себя представляют эти наши так называемые большие личности. Как играют в политику, как выворачиваются наизнанку ради тарелки каши, ради крыши над головой. А в сорок первом я выбралась из России.

И Менаше там был, так мне говорили. Но ни разу я не встречала его с тех пор – может, потому, что не хотела. В каком-то интервью он сказал, что нацисты забрали его рукопись и он собирается написать роман заново. Больше он ничего не написал, насколько мне известно. В сущности, это и спасло ему жизнь. Напиши он хоть что-нибудь, да если б еще опубликовали, не миловать ему общей судьбы – всех ликвидировали, и ему туда же была бы дорога. Правда, он все равно уже умер.

Долго сидели мы и все молчали. А потом я спросил:

– Шибта, можешь не отвечать, я только из чистого любопытства.

– Что ты хочешь узнать?

– А ты, ты сама была верна ему? Я имею в виду – физически.

– Нет, – ответила она после некоторого молчания. – Никому бы я этого не сказала. А тебе говорю. Правду говорю, Цуцык. Нет.

– Но почему же, если ты так сильно любила Менаше?

– Не знаю, Цуцык. Не знаю, как не знаю, почему сожгла рукопись. Ведь он и до этого изменял мне с разными бабами. Смирилась же я с тем, что могу любить человека, который спит не только со мной. А как увидала в нашей постели эту образину, во мне, наверно, снова проснулась актриса, и я разыграла драму. Он же легко мог остановить меня. А вместо этого только смотрел.

Снова мы помолчали. Потом она сказала:

– Никогда не приноси в жертву все ради того, кого любишь. Если рискуешь жизнью – так, как это сделала я, – уже ничего не остается, чтобы отдать.

– А в романах всегда женятся на спасенных девушках, – заметил я.

Она напряглась, будто натянутая струна, но ничего не ответила. Показалась мне вдруг уставшей, измученной – возраст проступил, прорезались морщины. Я не ожидал, что она вымолвит хоть слово. «Вместе с рукописью я сожгла способность любить», – вот что она напоследок сказала.