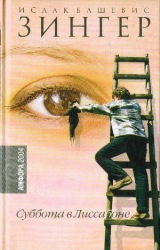

Текст книги "Суббота в Лиссабоне (рассказы)"

Автор книги: Исаак Башевис-Зингер

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)

МОЯ РОДНЯ

Далеко не сразу смог я разобраться в моих вновь обретенных родственниках: дядьях, тетках, двоюродных братьях и сестрах. Никого из них я не знал прежде. Но постепенно я освоился и стал понимать, кто есть кто. Мне хотелось бы немного рассказать о них.

Наиболее примечательной фигурой был дядя Иосиф – билгорайский рабби. Он был на десять лет старше моей матери и всего на пятнадцать лет младше своего отца. Дядя Иосиф и мой дед, можно сказать, вместе росли, вместе взрослели и старились, потом и поседели одновременно. Казалось, признаки возраста были более явственно выражены у сына. Он и ссутулился еще смолоду. Суетливый, тощий, прямо-таки чахлый какой-то. Известен был как ученый, математик, человек увлекающийся. Однако же было в этом что-то легковесное. Сара, вторая его жена, была из простых, из торгового сословия. Но он влюбился в нее по-настоящему, засылал сватов, чтобы все шло как положено. А теперь, после ее смерти, снова женился. Дядя Иосиф производил впечатление человека, глубоко погруженного в свои мысли. Морщины прорезали его великолепный высокий лоб. Но вот он открывает рот. И речи его поразительно бессмысленны. Вроде: «Интересно, сколько получает Моше-банщик?» или же «Сколько пшеницы съедает гусь от рождения до смерти, хотел бы я знать!»

Дедушка очень любил этого своего старшего сына, прямо души в нем не чаял, не потом разочаровался в нем: у него были потрясающие способности, мог стать великим талмудистом. Но дядя Иосиф упорно не желал учиться. Вместо этого он целыми днями занимался тем, что обсуждал всякие толки и пересуды, что бродили в семействе, перемалывал ссоры и недоразумения, которые происходили среди родных. При этом он был очень предан семье, и если кто заболевал, особенно дети, дядя безостановочно ходил по комнате и молился, молился… Его речитатив звучал как сплошное рыдание. А в общем, он был скептик, человек весьма острого ума. Прекрасно разбирался в запутанных делах купцов, торговцев, всегда мог рассудить их между собой. Поначалу Билгорай был весьма разочарован, получив дядю Иосифа в раввины, – это после дедушки-то! Но все как-то обошлось. У него почти не было врагов. Он умел привести к согласию тяжущиеся стороны и заладить любые противоречия.

Ентл, третья жена – единственная из его жен, которую я знал, перед тем тоже дважды была замужем. Это была простая женщина. Из таких, что могла бы жить сто лет назад, а может и больше. Страшной ее трагедией было бесплодие. Пока была помоложе, ездила от одного цадика к другому, веря их обещаниям, что вот-вот понесет. Несмотря на постоянные дядины шуточки и подтрунивания, она относилась к нему с неизменным уважением. Иногда пыталась даже оправдать его – ведь она всего лишь простая женщина и, конечно, не пара своему мужу И все же от нее можно было услышать: «Я желаю ему долгой жизни, пусть живет до ста двадцати лет. Но он так мучает меня…»

Старшая дочь дяди Иосифа Фрида – от первого брака – осталась с семьей матери в России. Про нее мало что было известно, она редко писала. Однако же притчей во языцех была именно Фрида – мол, умная она ужасно и потрясающе образованная.

Все остальные дети родились от Сары – второй жены. У всех у них, за единственным исключением, были огненно-рыжие волосы.

В то время, что мы приехали в Билгорай, один из сыновей – Шолем – был уже женат и жил в Томашове в доме жены. Остальные же: Аврумеле, Броха, Тайбл, Самсон и Эстер – в родительском доме в Билгорае.

В родне поговаривали, что если б дядя Иосиф женился на ровне, дети получились бы – чистые бриллианты! Но Сара была простая женщина, и дети пошли в мать.

Двадцатидвухлетний Аврумеле, добродушный, огненно-рыжий, находился в полном подчинении у отца. Дядя Иосиф сам-то почти не учился, а потому где уж ему настоять, чтобы учились дети. Аврумеле то отправлялся в Туриск, в тамошний ешибот, то опять домой приезжал. Дома он колол дрова, носил воду с колодца, исполнял и всякую другую черную работу.

Следующая по возрасту – Броха. Ее уже просватали. Волосы у нее были немного светлее, чем у брата, но все равно ярко-рыжие. И ослепительно белая кожа. На своей швейной машинке она обшивала весь Билгорай, фактически содержала своими заработками отца. Он же был груб с ней, вел себя бесцеремонно, осыпал оскорблениями без конца. Впрочем, так же обращался он и с другими детьми – далее с чужими.

Дальше шла шестнадцатилетняя Тайбл. Высокая, дородная. Огненно-рыжая. Но какая-то сырая и болезненная: косоглазие, нервный тик, постоянные истерики – вопила как одержимая, будто у нее болит все, что только можно представить, Однако же, если чувствовала себя хорошо, была неизменно добра ко всем и исполняла любую работу. Старый доктор Грушинский говорил про ее хвори: «Нервы!» – и прописывал успокоительное.

Самсон – единственный, кто остался в живых после Холокоста [77]77

Холокост (греч.), или Шоа (иврит) – геноцид, осуществленный гитлеровским режимом во время Второй мировой войны. Методическое и жестокое уничтожение евреев (6 млн.) не имеет прецедентов и считается величайшим преступлением XX века, из каждых трех евреев двое были убиты.

[Закрыть]– был мой ровесник. Лишь у него были темные волосы. Этот скромный, спокойный, славный мальчик не особенно интересовался книжками. Как и Аврумеле, он рубил дрова, носил воду, бегал по поручениям, исполняя многочисленные сумасбродные причуды дяди Иосифа. Боялся отца до смерти. Характер дяди бывал иногда просто непереносим. И тогда Самсон немел от одного его вздоха, одного движения, начинал заикаться и бормотать что-то нечленораздельное.

Эстер, самая младшая, впоследствии сыграла некоторую роль в моей жизни. А тогда ей исполнилось лет восемь. Лишь она одна что-то унаследовала от необыкновенных способностей отца, от его живого и острого ума. Однако же по характеру была мягкая и ласковая. Рыжие свои волосы заплетала в косички. При австрийцах ходила в городскую школу. У галицийских хасидов считалось зазорным посылать мальчиков в нерелигиозную школу. Туда посылали только девочек – что ж, попала крупица Просвещения и в дом дяди Иосифа. Отец обожал Эстер, часто играл с дочкой, любил пошутить, рассмешить ее разными забавными загадками. Впрочем, несмотря на такую безоглядную любовь отца, Эстер вела себя достойно и не пользовалась своим особым положением.

Теперь о семье дяди Иче. Он был моложе дяди Иосифа на четырнадцать лет, и его темные волосы в то время еще не поседели. Из-под кустистых бровей смотрели на собеседника проницательные глаза. Борода почему-то – светлая. Был он очень религиозен, однако же большой скептик и весьма остер на язык, как и старший брат. Он служил казенным раввином, знал русский, выписывал газету из Петербурга. На протяжении многих лет братья не ладили. Видимо, из-за того, что отец относился к ним неровно: хотя Иосиф и был старший, первенец, любимчиком родителей стал Иче, особенно мать его отличала. У дяди Иче и жены его Рохеле, дочери знаменитого рабби Раховера, родились два сына. Младший умер во время эпидемии, и состояние родителей невозможно было описать – неизбывное горе. Дядя Иче восстал на Бога и на весь белый свет. Тетя Рохеле, и без того не отличавшаяся жизнерадостностью, стала еще мрачнее, чем прежде, только жаловалась и причитала по любому поводу и без повода. Она словно все еще жила во времена средневековья: верила в черную магию, в амулеты, привидения, а покойники для нее были все равно что живые. Боялась злых сил, жаловалась на невестку, которой давно уж не было в живых, требовала, чтоб дедушка проклял тех, кто ее обижает.

Мошеле, другой их сын, был хорош собою: благородная осанка, глаза с поволокой. Очень слабого здоровья, робкий, простоватый. Далее в жаркий день ему не дозволялось выйти из дому без верхней одежды: «Боже упаси, не схватить бы насморк!» – постоянно повторяла мать. «Не упасть бы… не вспотеть бы…» И постоянно пичкала его печеньем с теплым молоком. Другие дети – племянники и племянницы – насмехались над тем, как Рохеле буквально квохчет и машет крыльями над сыном.

Помимо этого, были еще и взрослые дети тети Сары – она поселилась недалеко от Билгорая, в Тарногроде со своим вторым мужем. Жили и другие родственники в самом Билгорае. В Варшаве я был просто мальчик – один из мальчишек, идущих по улице. Здесь же каждый знал меня, знал и моих предков.

Вроде бы вся родня старалась, чтобы нам хорошо жилось в Билгорае. За этим стояло, однако, много горечи и обид. Согласно Моисееву закону, имущество наследуют сыновья. И потому мои дядья забрали все, вплоть до бабушкиных украшений и драгоценностей. Тетя Сара и Тайбл вышли замуж, уехали из Билгорая. Но мать очень расстраивалась из-за того, что ей достались лишь старые платья и салопы ее матери.

А еще они боялись конкуренции – боялись приезда моего отца. Дядя Иосиф занимал место деда, дядя Иче – казенный раввин, и зачем им еще один раввин в местечке. Кроме того, были и другие сложности, на которые они постоянно жаловались матери: дело в том, что рудницкие хасиды выбрали своего раввина, тем самым у дедушки стало меньше последователей.

Далее мне бросалось в глаза, что, как и в Варшаве, слишком много тут раввинов, много канторов, шамесов… Для них не хватало евреев!.. Перед войной город торговал решетами. Их везли в Россию, даже в Китай! Но теперь и этот скромный русский рынок был потерян. Правда, австрийцы строили железную дорогу, и многие там работали. Но строительство должно лее когда-нибудь кончиться – не может оно продолжаться вечно.

А тем временем настало лето. Крестьяне несли на продажу чернику и грибы. Очень дешево все это стоило. Австрийцы, венгры, чехи, поляки, босняки – солдаты становились на постой в еврейские дома. Это тоже был источник дохода. Еще торговали контрабандным табаком, привозили из Галиции…

Но евреи в Билгорае жили, как всегда, не очень-то уверенно, на ощупь – горечь диаспоры довлела над ними.

ТЕТЯ ЕНТЛ

– Золотко мое! – сказала тетя Ентл моей матери. – Святые цадики спасли мне жизнь. Что бы со мною сталось без этих святых людей? Мой первый муж очень хотел детей, а я все не могла понести. Десять лет прошло, и люди советовали ему развестись. «Ты – бесплодная смоковница», – так свекровь говорила. Ну что ж, она хотела свое получить. Дети являются на свет в родовых муках, растут в трудах и заботах, но внуки – это чистая прибыль. «Что же мне делать? Что я могу? – так я говорила. – Если б слезы могли помочь делу, целый бочонок бы наплакала». Ой, как я рыдала! По ночам подушка промокала от слез. «По закону ты можешь развестись со мной, – говорила я мужу – это все я виновата».

А он мне: «Как я могу знать? Может, из-за меня это. Да ты мне дороже дюжины детей, как сказано в Тойре».

И все-таки я поехала в Туриск. Ты и представить себе не можешь, что это такое, Башева. У рабби стоит серебряная ханукийя размером вот с эту стену, а лицо сияет будто ангельский лик. Женщинам позволено являться в Туриск. Где еще такое видано? Только непросто все это. Несколько дней надо ждать, чтоб предстать перед ним. А я как вошла – слова не вымолвить, да и только. А потом зарыдала. Рыдала и рыдала: «Рабби, какая я несчастная!..» Этот святой человек сразу понял, о чем я… Говорит: «Поезжай домой, помощь придет».

– И у тебя родился ребенок, Ентл?

– Нет.

– Но по крайней мере, он подал мне надежду Укрепил мой дух. Видно, такая уж моя судьба. Какая, должно быть, я грешница… Сам святой человек желал мне добра, и ничего… После смерти мужа я не хотела замуж. Все плакала и плакала. Но сколько человек может быть один? Первый мой муж был человек удивительный. Будто ни костей, ни плоти в нем не было. Я могла уехать на несколько дней и не кормить его. А он и не заметит даже. Никогда не жаловался. А второй, хоть я и должна его почитать, был прямо сумасшедший. Чума какая-то. Никогда не видела, чтоб в человеке было столько зла. Не могу сказать, что меня не предупреждали. Люди говорили: «Пожалеешь, Ентл. Злой, дурной человек». Но чему быть, того не миновать. Я вышла за него. За вдовца вышла. Угодить ему было невозможно. Все-то я делала не так. И обед не так готовила. Думала, с ума сойду. Дед мой, бывало, говорил: «У кого спина широкая, все снесет…» Он чуть ли не убивал меня, а я все терпела. Думаю, такое мне досталось в наказание за мои грехи. У него осталась дочь от первого брака, и ему было даже на руку; что у нас детей нет. Одной дочери хватит, не хочет он больше детей. Так он говорил. Все-то он ворчал, все кричал на меня, по-другому не мог разговаривать. Неделями в лесу пропадал, потому как лесом он торговал. В Турбине мы тогда жили. У нас был собственный дом, прямо усадьба, и кладовка всегда полна… Я держала корову Целый двор кур, уток, гусей… Больше, чем требуется одной семье. Евреи приходили ко мне. Всякие – и бедные, и не очень. Никто не уходил с пустыми руками. Они благословляли меня, желали добра, но уж что суждено… Муж страшно злился и ругался, когда домой приходил: «Что все эти попрошайки тут делают? А ну гони их в шею!»

Но я отвечала ему: «Нам только выгода от этого. Что ты возьмешь с собой в могилу, кроме добрых дел?» Так мы двадцать лет и прожили. Здоровый он был. Крепкий как железо. С размаху мог стол кулаком расколоть. И вдруг так ослабел, так ослабел – на ногах не стоит. В Люблин к докторам ездил, да все без толку. Видно, время его пришло. Несколько месяцев он промучился. Потом умер. Я не хотела замуж выходить. Два раза – хватит с меня.

Время было военное, и опять начали советовать мне: один – одно, другой – другое. Все, что он оставил мне, – так дочка его с мужем забрали и из дому меня выгнали. Я уехала к брату в Быщ. Маленькая деревня такая. Только мне не нравилось жить среди мужиков, без суббот, без праздников. Хочется услышать слово-другое по-еврейски, послушать в синагоге ученого человека, что раввин скажет… Сваты проходу не давали. И вот они стали сватать меня твоему брату, реб Иосифу, билгорайскому рабби. Я все про него знала. Знала, какой он раздражительный, вечно требует чего-то. Но подумала: «Наверно, уж не хуже моего последнего муженька».

Устроили нам встречу, чтоб я посмотреть на него могла. Пришла в дом, а он спит – так мне сказали. Ну что ж, подожду. Так я сказала. Выходит Тайбеле и говорит: «Не спит он еще. Зайдите и поговорите с ним». Первое, что в глаза бросилось, – на кровати рядом с ним лежит повязка, что-то вроде бандажа при грыже. Хорошенький прием для невесты, подумала я. Но кто может выбирать в нашем-то возрасте? Хорошо еще, что вообще жива. И на том спасибо. Вот как я третий раз замуж пошла. Ох, горе, горе! Вой-ва-авой! Здоровье еще у него – ого-го!

Так говорила моя тетя Ентл. Часами мог ее слушать. То и дело одна история переплеталась с другой, и невозможно было понять, где кончается одна и начинается другая.

Броха-портниха, моя двоюродная сестра, говорила, будто вышивала. Она больше любила трагические истории. Особенно часто вспоминала ту эпидемию холеры, когда умерли две наши сестры.

Броха, бывало, матери рассказывает:

– И не поймешь, не объяснишь, как все это вышло. Шестьсот человек! Подумать только! И неизвестно, кто следующий, чья теперь очередь. Сейчас ты здоров, а вот уже судорога ногу свела. И ничего не сделаешь. Единственное средство – растирать водкой. Но тут сильные руки нужны да и водку не достать. И тут стало ясно, кто хороший человек, по-настоящему добрый, а кто только притворялся. Кого раньше считали никчемным, сидел ночь напролет, массируя больного, а к утру сам больной валился. А кто разыгрывал только из себя такого да сякого, те попрятались. Но от Бога не спрячешься.

Кто заболел, все умерли. Наверно, и десяти не наберется тех, что выздоровели. Вначале устраивали еще похороны, а потом уж некому было рыть могилу, никто не смел обмыть тело. Австрийцы приказали все трупы сваливать в ямы и засыпать известью. Даже без саванов. Сегодня вы говорите с человеком, а назавтра он уже в земле. Сколько же стоит жизнь человеческая, а, тетя? Не больше, чем червяка и мухи, да? Когда заболел Геня-богач, многие злорадствовали: «Ага! Мир не только для богатых», – так они говорили. Но смерть не разбирает, кто богатый, а кто бедный. Столько больных – это было уж слишком для доктора Грушинского. Только люди не хотели идти к военному доктору, потому что тогда отправляли в госпиталь. А там умирали. Умирали от жажды. Некому было ни глоток воды подать, ни водкой растереть. Один больной дотянулся до помойного ведра, напился оттуда – и умер на месте. Ну а что делать, когда все внутри горит? Они даже не обращали внимания, покойник еврей или нет. Хоронили всех вместе прямо в одежде. На дорогах караулили солдаты: никого из города не выпускали, чтоб холера дальше не пошла. Старту-нищему сказали, чтоб обратно возвращался, да только у него сил уже на это не оставалось. Тогда они содрали с него лохмотья да и вымыли прямо в колодце. Может, смешно было бы, если б не такая ужасная трагедия.

Только от судьбы не уйти, тетя. Многие пытались слушать докторов: не есть сырых овощей и фруктов, пить только водку и кипяченую воду. Но и это их не спасло. А другие, наоборот, ели яблоки, ели груши. Тех судьба пощадила. Говорили, что они сильнее, здоровее… Но и здоровые умирали даже раньше…

Женщины шли на кладбище, измеряли могилы веревкой, а потом использовали их как фитили для свечей в синагоге. Считалось большой удачей выйти замуж за сироту на кладбище. Иоселе Генделе и… нет, тетя, ты ее не знаешь. Люди совсем помешались, даже танцевали на той свадьбе. Мальчишки носились вокруг, прямо дикие какие-то. Вот свадебный балдахин, а вот рядом могилу роют… Каждое утро, как проснусь, спрашиваю себя: «Что, жива еще разве?» И в самом деле не знала. Думала, такое может случиться с кем угодно, только не с Ителе.

И Броха рассказала, как заболела ее сестра Ителе и еще одна сестра. Только уже не помню сейчас, умерли они одновременно или нет. Одна умерла точно от тифа.

Слушая ее, мать иногда спрашивала про кого-нибудь. И Броха отвечала: «Уж на том свете!»

– Вой-ва-авой!

– Уж трава выросла на ее могиле.

Мать качает головой, глубокая печаль в ее глазах, обычно серых, а иногда ярко-синих. Лицо бледное, с резкими чертами, лицо человека, который много и напряженно думает.

Тут вдруг выходит из комнаты дядя Иосиф:

– Хватит уже! – набрасывается он на дочь. – Шей давай!

– Шью.

– Где Самсон?

– На что он тебе?

– Закурить хочу.

Он был заядлый курильщик, но у него никогда не оказывалось спичек под рукой. Аврумеле или Самсон подносили ему спичку. Вел себя дядя так, будто он помещик, а дети – его крепостные.

Меня спросил:

– Эй ты! Когда в свою Варшаву уедешь?

Но ответа ждать не стал, убежал к себе.

ЕВРЕЙСКАЯ СТАРИНА

В Билгорае почти все мальчики ходили в большой бейт-мидраш, а я – нет. Хасидам, последователям моего деда, принадлежал другой бейт-мидраш – маленький. Вот туда я и ходил. Он уединенно стоял на горке, и там было все, что нужно: большая, обмазанная глиной и побеленная печка, столы, лавки, полки с книгами. Кроме того, там почти весь день было пусто, потому что хасиды приходили туда молиться лишь утром и вечером. Мы должны были заниматься втроем: я, мой двоюродный брат Самсон и еще одни, Беньямин Брезель. Оба – мои ровесники, но я сильно обогнал их, уже начал изучать Талмуд. Болтали мы больше, чем учились. Я рассказывал, какой огромный город Варшава, как там повсюду ходит конка и трамвай, про магазин на Маршалковской, про модные лавки на улице Новый Свят, а они преподносили мне разные разности про Билгорай. Оставшись один, я пролистывал, бегло просматривая, книги на полках – хотел найти что-нибудь вроде того, что удавалось читать в Варшаве. Конечно, «Море Невухим» Моисея Маймонида [78]78

«Море Невухим» – «Путеводитель для заблудших», сочинение Моисея Маймонида (Рамбама), средневекового ученого, врача и философа (1135–1204).

[Закрыть], «Кузари» [79]79

«Кузари» – религиозно-философское сочинение средневекового поэта Иегуды Галеви (1080–1142).

[Закрыть], каббалистические книги тоже интересовали меня, но жажда современных, научных знаний была столь неутолима, что я чуть ли не проклинал все это старье.

Когда мы приехали в Билгорай, там каждый еврей, или почти каждый, молился три раза на дню, и едва ли нашлась хотя бы одна замужняя женщина, которая не брила голову, не носила чепец или платок. И даже парик! Простые евреи более строго соблюдали закон, чем образованные. В канун новолуния каждый читал покаянные молитвы Судного дня. Каждый понедельник и четверг многие держали пост – поднимались спозаранку и, горько рыдая, возносили молитвы Господу – в других общинах давно уж позабыто такое, отошло в прошлое. «Маскилим» – «просвещенцев» можно было найти в Томашове, в Щебрешине, а в Билгорае даже «маскилы» ходили в долгополых лапсердаках и не пропускали ни одной молитвы. Газеты на идиш были здесь в диковину, а про Переца никто и не слыхивал, хотя он где-то здесь родился, в этих краях. Мой дед считал, что Билгорай огражден от искушений и соблазнов – расстояние, отделяющее городок от железной дороги, еще более способствовало этому. Пока не пришли австрийцы, многие в Билгорае ни разу не видели поезда.

Идиш, который звучал здесь, манера вести себя, обычаи – все, чему я был свидетелем, – выжило, осталось таким, каким было еще в стародавние, в незапамятные времена. И тем не менее: жили тут сестры, они открыли на Песках, у кладбища, бордель. Туда ходили австрияки, мадьяры, чехи, босняки, солдаты из Герцеговины. Военный врач инструктировал солдат, чтобы они не подхватили инфекцию, соблюдали осторожность, а девушкам предписано было надевать на голову платок. Я видел их – иногда они проходили мимо синагоги. Их отец – простой человек – очень переживал, страдал ужасно. Мне случилось присутствовать при том, как дядя оформлял развод старшей из сестер – ее муж уехал в Америку и прислал разводное письмо по почте.

Да, порок существует и в Билгорае – с удивлением наблюдал я – и даже имеет своих приверженцев.

Многое происходило тайно. Прошли годы, прежде чем я узнал, что кое-кто из рабочих в Билгорае – члены Бунда [80]80

Бунд – еврейская социалистическая партия в России, потом в Польше и США. Основан на нелегальном съезде в Вильне в 1897 г.; вначале входил в состав РСДРП.

[Закрыть]– участвовали в забастовках и демонстрациях в 1905 году. Никто здесь не подозревал, что в Австрии социалисты существуют вполне открыто – здешние окружали это учение атмосферой таинственности. Были в Билгорае и поклонники сионизма – но тогда сионизм не играл большой роли в политике.

Тодрос-часовщик, хотя и одевался традиционно, как положено хасиду, слыл столпом Просвещения. Про него я слышал еще в Варшаве: ученик моего деда, вундеркинд, светлая голова, вдруг забросил занятия, выучился на часовщика, развелся с женой, тихой, богобоязненной, и женился на современной девушке, которая и слышать не желала про парик. По субботам нет чтобы пойти в синагогу или же бейт-мидраш и возносить молитвы. Он отправлялся к портным, читал свиток: без ошибок, слово в слово, и пел – был у них кантором. Тодрос был хороший часовых дел мастер. Да еще играл на скрипке, дружил с местными клезмерами [81]81

Кл езмер (из идиш кле(й)змер, сложносоставное слово из двух корней, восходящих к ивр. (клей) инструменты и (земер) напев) – традиционная небогослужебная музыка восточноевропейских евреев и особенный стиль её исполнения. Исполнители музыки в этом стиле – кл езмеры. Примечание сканериста.

[Закрыть]. Детей своих учил на современный лад. Я видел его на улице – низенький, сгорбленный, с маленькой черной бородкой, с умными, выразительными, большими еврейскими глазами – что-то вроде Мендельсона [82]82

Моисей Мендельсон (1729–1786) – крупнейший еврейский философ нового времени, литератор, просветитель, основоположник движения еврейского просвещения – Гаскалы.

[Закрыть]или Спинозы (хотя эти двое совсем не походили друг на друга). Еврея с лицом такого типа можно найти в любой части света. Такое лицо было у Эйнштейна, Герцля – и у Тодроса-часовщика. Было нечто в выражении его глаз, что очень занимало меня. Влекло к нему, хотелось заговорить, но меня предупредили: если я это сделаю, навеки буду сам опозорен и репутация моих родственников пострадает. Да и застенчив я был невероятно. Что-то останавливало меня всякий раз. Упомянуть о нем – и то считалось неслыханной дерзостью и крамолой! Моше, сын моего родственника Эли, приходил к нему в бейт-мидраш по субботам. Прошел год, прежде чем мы, внуки одного деда, обменялись хоть словом. Даже в известном анекдоте об англичанах те не ведут себя столь чопорно, как мы – два еврейских мальчика в Польше. Трудно поверить, но так было.

Как-то раз, в пятницу, в конце лета – шел месяц Ав, а может Элул, – тетя дала мне стакан чаю и кусочек пиленого сахару. Сахар оказался безвкусным, и я подумал: может, меня разыгрывают? Может, это мел? А потом рассказал об этом Самсону. Он рассмеялся и поддразнил меня: «Конечно, только в Варшаве сладкий сахар…» Наверно, я слишком хвастался Варшавой. Или может, смеялся над Билгораем?

Я вышел во двор и уселся под навесом сарая. В руках – русский словарь. Это была единственная нерелигиозная книга, которую удалось найти в доме. Осталась еще со времен русской оккупации – дяде нужен был словарь для подготовки к экзамену. Заниматься я не смог. Буквы плясали перед глазами. Лихорадило. Оказалось, тиф. Несколько недель провел между жизнью и смертью. Меня лечил военный врач: гигантского роста мужчина с огромными ручищами – я и представить не мог, что такие бывают, разве что у грузчика или балагулы [83]83

Балагула – владелец повозки, извозчик.

[Закрыть]. Был он чех: со мной, с матерью, дядей говорил по-немецки.

Я метался в бреду, мучительные видения посещали меня. Одно запомнилось полной своей нелепостью. Три деревенские бабы ухватились, повисли на моей шее и пытались стащить вниз. Я спросил у матери, зачем это они.

– Тебе только кажется, бедное мое дитя, – ответила мать. – У тебя лихорадка. Ты бредишь.

– Нет, они висят у меня на шее.

– Ну откуда здесь деревенские бабы? Хлопки?! Вот несчастье. Бедный ребенок!

Наконец я стал возвращаться к жизни. От слабости едва мог ходить. Учился заново. Как маленький ребенок. Это непривычное, неизведанное ощущение очень занимало меня. Примерно в это время из Варшавы пришло письмо: мой брат Израиль Иошуа тоже болен тифом. Мать разрывалась от беспокойства. Но что она могла? Только молиться.

В Билгорае мне довелось увидеть, как проходит Йом-Кипур – вернее, как на протяжении исков проходил этот праздник, из года в год. В канун Судного дня весь город рыдал. Никогда прежде не слыхал я подобных стенаний. Да, у городка были на то свои причины: много молодых мужчин погибло на войне, потом эпидемия холеры унесла много жизней, остались вдовы и сироты. Я перепугался даже, когда зашел во двор большой синагоги, а там – скамеечки, скамеечки, на них большие блюда, блюда поменьше, тарелки, блюдечки, все это для праздничных воздаяний, я понимал, но позади… огромная толпа калек и нищих. Тут и просто старики, и паралитики, и увечные. И каждый свое увечье выставляет напоказ. В синагоге молились, все в белом, в талесах. Юноша, стоящий у порога, взывал к небу особенно отчаянно – он только что потерял отца. Ему говорили: «Может, уже не надо так рыдать?..» «Ах, отец, отец, для чего ты покинул нас?» – вопрошал юноша.

Это было старинное здание. Арка вырезана итальянским мастером. На одной из стен висит маца, которую едят в конце пасхального седера, – афикоман. Стоит чаша – металлический сосуд, наполненный песком: туда складывают крайнюю плоть всех обрезанных в местечке детей. Пол застлан соломой.

На кафедре – древние Святые книги, только Бог знает когда напечатанные. И книга покаянных молитв.

В мире еврейской старины я открыл для себя необъятные духовные сокровища. Мне довелось увидеть наше прошлое воочию – я жил в нем. Время двинулось вспять. Я жил в еврейской истории.