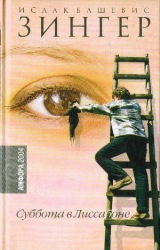

Текст книги "Суббота в Лиссабоне (рассказы)"

Автор книги: Исаак Башевис-Зингер

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)

БОЛЬШОЙ ДИН-ТОЙРЕ

Споры, которые приходилось разбирать моему отцу, – это все были мелкие, незначительные дела. Суммы, о которых могла идти речь, – двадцать рублей, ну может, пятьдесят. Я знал, что есть раввины, которые решают тяжбы с большими деньгами: там ворочают тысячами. Там каждая сторона представлена и своим арбитром. Но это все у тех, богатых раввинов, что живут в северной части Варшавы. В нашем районе такого не бывало.

Но вот как-то раз – стояла зима – такая тяжба добралась и до нашего дома. До сего дня не понимаю, почему эти состоятельные люди решили довериться суду моего отца – ведь было прекрасно известно, насколько это наивный, совершенно не от мира сего человек. Мать сидела в кухне и очень переживала. Она боялась, что отец не разберется во всех перипетиях столь сложного дела. Еще с вечера отец снял с полки судебник «Гошей Мишпат» [43]43

Хошен га-Мишпат? Примечание сканериста.

[Закрыть]и погрузился в чтение: раз уж он ничего не понимает в делах и в коммерции, по крайней мере надо быть уверенным в том, что он знает Закон. Вскоре явились тяжущиеся стороны и привели своих представителей – арбитров. Один из тяжущихся был высокий, с редкой клочковатой черной бородкой и сердитыми агатово-черными глазами. В шубе до пят, блестящих галошах, и шапка меховая. Во рту – все время сигара с янтарным мундштуком. Полон сознания собственной важности и учености. Так и прет из него – какой он проницательный, сколько всего знает. Когда он снял галоши, я увидал на красной подкладке золотые буквы – я бы даже сказал, монограмму. Привел арбитра – раввина с совершенно белой бородой и молодыми смеющимися глазами. У него было круглое брюшко и серебряная цепочка поперек шелкового жилета.

С противной стороны – маленький человечек, почти карлик – в лисьей дохе, с толстой сигарой во рту. И этот привел арбитра – с окладистой, седой, но какой-то желтоватой бородой, крючковатым носом и круглыми, как у птицы, желтыми глазами, очень к этому носу подходящими. Он снял шляпу и некоторое время оставался с непокрытой головой. Потом надел атласную ермолку – вроде тех, что носят литваки [44]44

Литваки – литовские евреи.

[Закрыть].

В нашем доме изучение Торы и Закона считалось единственно достойным занятием. Эти же люди принесли с собой какую-то суетность, приземленность. С изумлением и любопытством наблюдал я все это – глядел во все глаза. Раввины пикировались, пошучивали. Улыбались вежливой, хорошо заученной улыбкой. Мать накрыла чай – и принесла что было из сладостей, оставшихся с субботы. Подала лимон. Раввин со смеющимися глазами обратился к ней: «Реббецин, как бы это сделать, чтобы лето было?» – так он пошутил. Смотрел на мать, не отводя глаз, тогда как отец глаза всегда опускал.

Мать залилась краской, будто школьница, и явно растерялась. Но тут жеовладела собой и ответила:

– Раз сейчас зима, значит, и зима нужна для чего-то.

Спустя некоторое время началось слушание дела. Речь шла о больших суммах – тысячах рублей. Изо всех детских силенок я старался постигнуть, что же они обсуждают, но скоро потерял нить. Что-то такое о купле-продаже, о заказах на погрузку, о партиях каких-то товаров. Обсуждали кредит, чистый доход, валовой доход, смотрели бухгалтерские книги, счета, расписки, судили-рядили про участие в прибылях. Оба раввина – арбитры, взявшиеся уладить дело, прекрасно разбирались во всей этой деловой терминологии – как рыба в воде. А отцу постоянно требовались разъяснения.

Меня задевало, что он многого не понимает, и я переживал за него. Время от времени обсуждение прерывалось: приходили женщины, жившие поблизости, – им надо было срочно выяснить: может, резник не так зарезал курицу? Вправду ли она кошерная?

Дин-Тойре не закончился в один день, продолжался день за днем, и конца не предвиделось. За это время я много чего узнал, много понял. Оказывается, не все раввины такие, как мой отец. Достав авторучки, они чертили на бумаге: прямые линии, круги, квадратики, разные замысловатые завитушки. То и дело посылали меня купить что-нибудь для подкрепления сил: то яблок, то плюшки им принести, даже за колбасой и холодной телятиной посылали. Никогда бы отец не дотронулся до мяса, купленного в гастрономе – там, где продается колбаса и сосиски, будь там хоть сто раз строгий кошер.

А эти ели копчености и с видом знатоков обсуждали качество. Несколько раз тяжба прерывалась, потому что одному из раввинов, к примеру, вздумалось передохнуть, рассказать подходящую к случаю историю. Тут же другой, чтобы не отстать, не ударить лицом в грязь, в свою очередь рассказывал анекдот или случай какой-нибудь. Заходил разговор о дальних странах, о лечебных водах. Оказывается, раввины эти бывали и в Германии, и в Вене, и где только они не были. Отец сидел во главе стола: он – главный судья, но видно было, что ему не по себе, что он стесняется присутствия этих важных особ, которые так степенно и неторопливо беседуют обо всяких диковинах.

Прошло время, и я стал разбираться, в чем предмет спора. К собственному изумлению, понял вот что: этим арбитрам нет дела до того, что правильно, что нет, где истина, где ложь. Каждый старался лишь обойти, перехитрить другого, оправдать свою сторону и найти противоречия в аргументах и доводах противной стороны.

Я негодовал, меня возмущали эти изворотливые раввины, и в то жевремя меня снедала зависть к их детям. По разговорам понятно было, что дома у них дорогие ковры, мягкие диваны, красивые вещи и еще много всякого такого. Очень редко, но все же кто-нибудь из них нет-нет да и упомянет о жене, и это уже было чудо из чудес. Никогда, ни разу в жизни не слыхал я, чтобы отец заговорил о матери во время разговора с другими мужчинами.

Нескончаемый этот Дин-Тойре длился и длился, все более запутываясь, сложности возрастали, возникали новые нюансы. На столе роста стопка бумаг, вычислений. Вызвали бухгалтера, он притащил еще кучу бухгалтерских книг. Настроение высокого, с черной бородой, постоянно менялось. Вот говорит спокойно, не спеша, будто у него каждое слово на вес золота – а то как грохнет кулаком по столу да все угрожает передать дело в гражданский русский суд. Тогда седой, маленький, отвечает ему тоже резко, грубо, сердито да все повторяет, что он никакого суда не боится. Что до него, так хоть в высший трибунал подавайте. А два их арбитра, хоть и были на ножах, терпеть не могли друг друга, – мирно беседовали, один другому подносил спичку – прикурить. Оба не уставали говорить: приводили изречения мудрецов, суждения ученых-талмудистов, мнения законоведов. Отец почти ничего не говорил, не требовал разъяснений. Лишь время от времени с тоской поглядывал на полки с книгами. Ради раздоров и споров по каким-то сделкам этих богатых евреев он тратит время, которое мог посвятить Торе. Он жаждал вернуться к своим книгам, к комментариям – прямо-таки изнывал, томился по ним. Однако же внешний мир с его расчетами, подсчетами, с его ложью и вероломством вторгался в нашу жизнь.

Меня постоянно посылали за всякой ерундой – ни дать ни взять мальчик на побегушках. Вот одному понадобились папиросы, а другому – сигары. Зачем-то нужна польская газета, и за ней опять посылают меня. Но чаще всего посылали за едой. Я и не подозревал раньше, что можно столько есть – всякие сладости, лакомства, и не в праздник, а просто в будни на ходу жевать. Раввину со смешливыми глазами, к примеру, захотелось баночку сардин. Ясное дело, раввины так много ели потому, что платили-то не они, а те, кто их нанял. Говорили об этом открыто, пересмеиваясь да перемигиваясь.

В последний день вообще стоял невообразимый шум и гам. Сплошная суета и суматоха. Чуть что – один из спорщиков порывался убежать, и раввину приходилось удерживать своего клиента. Может, это все игра? Я уже понимал, что часто говорят одно, а имеют в виду совершенно другое. Когда злятся, говорят спокойно. А если человек доволен, то притворяется рассерженным, делает вид, что просто в бешенстве. Стоит одному раввину не прийти или задержаться, как другой перечисляет все его слабости и пороки. Однажды раввин со смешливыми глазами пришел на полчаса раньше остальных. И как начал сыпать оскорбления по адресу своего противника – остановиться не мог. «Если он – раввин, то я – английский король», – вот что он даже сказал.

Отца как оглоушили:

– Как же так можно? Мне известно, что он разрешает споры по сложным вопросам соблюдения Закона…

– Его решения! Ха…

– Но если все так, как вы говорите, такого нельзя допускать… Чтобы евреи ели трефное…

– Ну, может, он знает, как найти сноску в «Беер Хейтев»… Он, видите ли, уже и в Америке побывал.

– Что же он там делал, в Америке этой?

– Штаны шил.

Отец отер пот со лба.

– Вы это серьезно?

– Ну да.

– Наверно, он нуждался в деньгах. Ведь записано, что лучше обмывать трупы, чем просить подаяние… Работа – не позор.

– Все это так, конечно. Но далеко не каждый сапожник – рабби Иоханан.

Отец признался матери со вздохом, что будет счастлив, сели Дин-Тойре возьмется рассудить вместо него другой раввин. Он и так слишком много времени оторван от занятий. Он уже больше не может – подумать только, потратить столько времени на всю эту неразбериху и путаницу, все эти «дроби» (так отец называл любые арифметические операции более сложные, чем сложение, вычитание и умножение). Он предвидел, что в любом случае спорщики не подчинятся его приговору. И еще он боялся, что дело в конечном счете может быть передано в гражданский суд, и тогда его, вполне вероятно, вызовут как свидетеля. Сама мысль о том, что придется стоять перед чиновниками, давать клятву на Библии, сидеть там в окружении жандармов – одна эта мысль приводила его в содрогание. По ночам он стонал, утром подымался раньше обычного, чтобы прочесть молитвы в мире и покое и успеть проглядеть хотя бы страницу из Гемары. Он ходил туда-сюда, мерил шагами свою комнату и громко, дрожащим голосом молился: «Господи, Ты дал мне душу. Сохрани ее в чистоте. Ты – Создатель, Ты сделал это. Ты дал мне дыхание, вдохнул в меня душу. Ты волен взять ее у меня, но позволь в будущей жизни возродиться душе моей…» Казалось, он не молится, а оправдывается перед Творцом Вселенной. Целовал филактерии и кисточки талеса лихорадочно, истово – не как в обычные дни.

Да уж, последний день был невероятно бурным. На этот раз не только спорщики, но и их арбитры то и дело переходили на крик. От прежних дружеских отношений не осталось и следа, они ругались и поносили друг друга. Да, ругались, кричали, давали выход своим до сих пор сдерживаемым чувствам, пока не замолкли в изнеможении. Тогда отец вынул платок и дал тяжущимся ухватиться за него – в знак того, что они готовы подчиниться его решению. Я стоял рядом, и меня била дрожь. Ведь я точно знал, что отец ничего не понял во всех этих запутанных обстоятельствах дела и что он сейчас произнесет приговор, столь лес неподходящий, как не подходит удар кулаком для приветствия при встрече субботы. И вдруг до меня дошло, что на протяжении многих прошедших часов отец во всем разобрался – в конце концов ухватил суть этих споров и разногласий по поводу участия в прибылях. Он произнес старую и испытанную формулу компромисса: равные доли… Воцарилась тишина. Ни у кого не хватило духу что-нибудь сказать. Тот, что с редкой бородкой, молчал, уставившись на отца диким взглядом. Маленький человечек скривился, все равно как кислятины наелся. Раввин с желтыми глазами нагло осклабился, и среди желтых его зубов блестела золотая коронка – это лишний раз убедило меня в том, что он побывал в Америке.

Наконец все очнулись, и тут началось: они не желали подчиниться приговору. Пошли обидные намеки, оскорбления… Отец стоял на своем. Говорил просто: «Я же спросил, хотите ли вы полное решение вопроса или согласны на компромисс?» – «Даже компромисс должен иметь свои резоны». – «Я уже сказал. Это мое решение. И у меня нет отряда казаков, чтобы заставить вас его исполнить».

Арбитры удалились, чтобы все досконально обсудить со своими клиентами. Они ворчали, ругались, протестовали, высказывали обиды и претензии. Помню, самые громкие протесты исходили как раз от того, который на самом-то деле извлек пользу из отцовского решения. Потом договорились до того, что компромисс вообще невозможен. Но, в конце концов, и так – плохо, и этак – не очень хорошо. Может, лучше ничего и не придумаешь? Все же они были деловые партнеры и потому ударили по рукам. Тем дело и кончилось. Раввины опять послали меня в лавку. После того, что тут было, можно и подзакусить. После всех ссор и споров надо восстановить силы! Снова эти двое были лучшие друзья, и один из них даже сказал, что порекомендует другого, чтобы тот разобрался в одном известном ему деле! Наконец все ушли. В кабинете остался только дым от выкуренных сигар и папирос да стол, заваленный бумагами, шкурками от фруктов, объедками, остатками всякой снеди. Отец получил щедрый гонорар – двадцать рублей, помнится. Я видел – у отца на душе неприятный осадок. Он попросил мать как можно быстрее убрать со стола. Открыл дверь, чтобы выветрился запах – запах, напоминающий о богатстве, о роскоши, о тщете и мирской суете. Эти тяжущиеся были деловые люди. В конце-то концов, что с них взять. Но раввины – эти чрезмерно ловкие и хитроумные раввины! – вот что причинило отцу глубокую боль.

Как только мать привела стол в порядок, отец сел, чтобы возобновить привычные занятия. Взялся за книги рьяно, нетерпеливо, с невероятным пылом и рвением. Здесь, в этих святых книгах, никто не закусывал сардинами, никто не делал скользких намеков, не льстил, не хвастался, не говорил двусмысленностей, не острил так, что не хотелось этого слушать. Здесь царствовали святость, преданность истине, почитание учителей.

В хасидском бейт-мидраше, куда отец ходил молиться, прослышали об этом деле – о поразившем всех, сенсационном Дин-Тойре. Там обсудили это и с моим отцом. Говорили, что теперь он прославился на всю Варшаву, у него такая репутация – дальше некуда… Отец только отмахнулся: «Да нет, ничего хорошего…»

И тогда отец рассказал мне о ламедвавниках – тридцати шести праведниках, тайных святых: портных, башмачниках, водоносах, от которых зависит, чтобы мир продолжал существовать. Отец говорил об их бедности и смирении, о том, что они к тому же притворяются невеждами – лишь бы никто не догадался об их истинном величии. Он говорил об этих святых с особой, страстной, горячей любовью. Потом добавил: «Одна кающаяся сокрушенная душа имеет большую цену перед Всемогущим, чем тридцать шелковых кафтанов».

КЛЯТВА

Когда бы ни проходил у нас Дин-Тойре, отец повторял снова и снова: «Ни в коем случае никаких клятв, никакой божбы». И не только против этого он категорически возражал – даже против поручительства, против честного слова, против рукобития как гарантии исполнения обещанного. Никто, ни один человек не может полагаться на собственную память – доказывал, убеждал отец. Значит, никто не может поручиться даже за то, что он считает непреложным. Записано ведь, что когда Господь провозгласил: «Не произноси всуе имя Божие…», всколыхнулась земля и задрожали небеса.

Часто встает в моем воображении такая картина: Гора Синайская объята пламенем, Моисей стоит там со Скрижалями в руках, и слышится с небес глас могучий – Глас Бога. Задрожала земля, заколыхалась, встрепенулись моря и океаны, погибали города, разрушались, разбивались на куски горы… Задрожали небеса, и солнце заколебалось, и луна и звезды…

Но эта женщина в большом черном парике, мужеподобная, в турецкой шали на широких плечах, ничего так не желала, как поклясться. Она просто жаждала, умоляла, требовала – дать ей эту возможность. Совершенно не помню, что за Дин-Тойре в тот раз у нас собрался. Помню только, что там была эта женщина и несколько мужчин, которые в чем-то ее обвиняли. То ли о наследстве шла речь, то ли об утаенных деньгах. Если правильно помню, дело касалось довольно крупной суммы. Эти люди грозили ей, звучали резкие, грубые слова: ее называли воровкой, гнусной обманщицей и разными другими оскорбительными словами. Но женщина тоже в долгу не оставалась. На каждое обвинение она отвечала подобным же обвинением или ругательством. Над верхней губой у нее росли волосы – такие женские усики. На подбородке – жировик, и на нем тоже росли волосы, как бы небольшая бородка. А голос – грубый, резкий, словно у настоящего мужика. Женщина вела себя очень агрессивно, никак не желала смириться с обвинениями, ни одно оскорбление не желала проглотить, не оставляла без ответа. И только пронзительно визжала:

– Рабби! Зажгите черные свечи, откройте Ковчег Завета! На свитке хочу поклясться! Только на чистом клясться я хочу! На Святой Торе!

Отца прямо трясло:

– Что за спешка такая – божиться?!

– Рабби, позволено божиться, сели я правду говорю. Я готова побожиться перед черными свечами! Могильным холодом, смертью, пусть очистит меня клятва!

Она была, наверно, откуда-то из провинции, из местечка, потому что женщинам из Варшавы такие клятвы, выражения такие были несвойственны. Она сжимала руки в кулаки и так с размаху грохала по столу, что аж чайные стаканы тряслись. Чуть что, подбегала к двери, будто собиралась уйти. И опять возвращалась – с новыми доказательствами своей невиновности, с новыми обвинениями в адрес противной стороны. Неожиданно она высморкалась – да так громко, с таким трубным звуком – можно было подумать, что в шофар [45]45

Шоф ар– еврейский ритуальный духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога животного. Примечание сканериста.

[Закрыть]протрубили. Я стоял у отца за стулом и трясся от страха – боялся, эта дикая фурия, просто мегера какая-то, все у нас расколотит: стол, стулья, отцовскую кафедру, порвет книги, побьет мужчин – в общем, сделает что-нибудь ужасное, невероятное по жестокости. Мать моя, хрупкая как тростиночка, очень деликатная, то и дело испуганно заглядывала в дверь. Жуткая, сверхъестественная сила исходила от этой женщины.

Тяжущиеся все больше и больше распалялись, появлялись новые доказательства правоты обеих сторон, новые обвинения. Один из обвинителей, маленький еврей с красным носом и куцей сивой бородкой, осмелился по новой повторить обвинения – и вруньей ее назвал, и воровкой, и растратчицей, и все такое в том же роде. Вдруг женщина вскочила. Сейчас она набросится на этого человека, убьет его на месте – так мне вообразилось. Однако же она сделала нечто другое: открыла Ковчег, молниеносно ухватилась за свиток Торы внутри Арнкодеша [46]46

Синагогальный ковчег (ивр. арон а-кодеш – Ковчег Святыни) – специальное хранилище для свитков Торы. Примечание Примечание сканериста.

[Закрыть]и завопила раздирающим душу голосом: «Клянусь на Святом Свитке, что говорю чистую правду!» И снова перечислила все доводы, что приводила в свое оправдание до того.

Отец вскочил, чтобы вырвать свиток. Но не успел. Поздно было. Противники ее застыли недвижно – окаменели будто. Голос женщины перешел в какое-то хрипение, потом она разразилась рыданиями. Целовала чехол свитка, плакала и стенала так, будто воет по покойнику или у нее крестился кто в семье.

У отца в кабинете воцарилось напряженное молчание. Отец аж побелел – стоял и тряс головой: нет, нет, нет. Мужчины уставились друг на друга – растерянные, сбитые с толку, в совершеннейшем замешательстве. Все кончено. Ничего нельзя сделать – ни сказать, ни возразить. Женщина ушла первая. Потом ушли мужчины. Отец стоял в углу, утирал слезы. Они лились и лились, стекали по щекам. Все эти годы он избегал даже поручительства, даже честного слова, рукобития – и вот в нашем доме женщина поклялась на нашем Свитке, на Святой Торе. Отец опасался сурового возмездия. Мать ушла в кухню, тоже весьма обескураженная. Отец открыл Ковчег, поправил деревянную ручку – будто хотел, чтобы Свиток простил его за все, что здесь случилось. Так это выглядело.

Обычно, когда Дин-Тойре заканчивался, отец рассказывал нам в семейном кругу все обстоятельства дела. На сей раз не произнес ни слова. Наверное, взрослые уговорились не упоминать о случившемся. Зловещее молчание нависло над нашим домом. Отец больше не болтал со мной о чем попало. Он ходил в бейт-мидраш к хасидам и подолгу засиживался там над молитвенником. Однажды только сказал, что есть у него одна лишь просьба к Всемогущему – чтобы ему больше не пришлось зарабатывать на хлеб раввинским судом. Я часто слышал, как он вздыхает и шепчет с мольбою: «Всемогущий! Отец наш небесный! О, помоги же нам, Господи…» И добавлял иногда: «Сколько можно? Сколько это будет продолжаться?»

Я знал, о чем он: как долго будет продолжаться изгнание? Сколько еще будет править миром Зло? И сколько может длиться власть Сатаны?

Мало-помалу случай этот стали забывать. Отец больше не замыкался в себе: разговаривал с нами, рассказывал всякие хасидские притчи, разные истории. Прошли три недели траура по разрушению Храма, затем – Девять Дней. Наступило Девятое Ава. После Пятнадцатого Ава отец снова вернулся к своим книгам, стал заниматься по вечерам. Пришел месяц Элул, и в хасидской синагоге на нашем дворе каждый день звучал шофар, чтобы напугать и отогнать Сатану, расстроить его злые козни. Все шло своим чередом, как в прежние годы. Отец подымался рано. К семи часам уже завершал утреннее омовение и садился за стол – прочесть положенную главу из Талмуда. Делал он все тихо, неспешно, так, что ни мать, ни нас, детей, никогда не будил.

И вот однажды утром, на рассвете, раздался стук в наружную дверь – стучали резко, нетерпеливо. Отец испугался. Мать села на кровати. Я соскочил с постели. Никто никогда не являлся, не стучал в дверь так рано поутру. Ни задавать вопросы относительно Закона, ни вести диспуты и рассуждения никто не приходил в такую рань. Приходили днем. А сейчас стучали так сильно, так сердито, что было ясно: это полиция. По субботам немногочисленная паства собиралась у нас дома – приходили вместе молиться. Но разрешения у нас не было. Отец всегда жил в страхе, что его могут упрятать в тюрьму. Согласно русским законам, он не имел права даже совершать бракосочетание или давать развод. Конечно, как человек, занимающийся чем-то сомнительным, недозволенным, словом, «фиксер», – он платил некоторую мзду околоточному и городовому. Но кто может знать, что этим русским в голову взбредет? Отец боялся идти открывать. Он не знал ни слова по-русски. Да и по-польски говорить не умел. Мать надела халат и пошла к двери. Я влез в штаны, сунул ноги в ботинки, поплелся за ней. Жутко волновался, просто трепетал от того, что сейчас увижу городового в форме прямо в нашем доме. Прежде чем открыть дверь, мать спросила по-русски: «Кто там?» «Откройте же!» – сказали на идиш. Я побежал к отцу сообщить хорошие новости: незнакомец – еврей и, стало быть, не жандарм. Отец воздал хвалу Творцу Вселенной. Я бросился назад, в кухню, – и там, к большому удивлению, увидел женщину, которая тогда клялась перед свитком Торы. Немного погодя мать ввела ее к отцу Отец поднялся с постели.

– Х-мм, ну что там теперь? – спросил он довольно-таки раздраженно.

– Рабби, я – та женщина, которая клялась тут, – начала она.

– Г-мм, ну? Ну?

– Рабби, я хочу поговорить один на один.

– Выйдите, – сказал нам отец.

Мать вышла и меня увела. Желание подслушать, о чем пойдет речь, буквально снедало меня, но та женщина бросила на меня мрачный взгляд, давая понять, что разгадала все мои штучки. Лицо ее заострилось, щеки впали, мертвенная бледность – будто болезнь какую перенесла. Из комнаты отца слышалось лишь бормотание, вздохи, потом молчание, снова вздохи, снова бормотание. Что-то там происходило тем ранним утром осеннего дня месяца элул. Но что же именно? Вот бы узнать! Мать вернулась в постель. Я снова разделся. Я устал, веки мои отяжелели, но заснуть было невозможно – надо же дождаться, когда вернется отец. Прошел уже час, а они все шептались. Я уж задремал было, как двери открылись, и вошел отец.

– Что там такое? – спросила мать.

– О, горе нам, горе! Вой-ва-авой! – отвечал отец. – Азохль-вей! Конец света! Конец концов!

– Но что случилось?

– Лучше бы тебе не спрашивать, а мне не отвечать. Уже время, чтобы пришел Мессия. Все в таком состоянии… «Лучше бы мне умереть, забвению предать душу мою…»

– Скажи наконец, что случилось?

– Увы, женщина дала ложную клятву. Она не может найти покоя… Она созналась – по доброй воле. Подумать только – дать ложную клятву перед свитком!

Мать так и сидела на кровати. Молчала. Отец начал раскачиваться, как обычно. Но было в этом раскачивании что-то такое – в общем, он делал это не так, как в другие дни. Тело его откидывалось назад, потом наклонялось вперед – как дерево, которое мечется во время бури. Пейсы мелко тряслись от каждого движения. Снаружи уже всходило солнце. Красноватый отблеск упал на лицо отца. Рыжая борода пламенела.

– И что ты ей сказал, отец?

Он сердито обернулся:

– Ты что, не спишь еще?! Спать сейчас же!

– Отец, я все слышал!

– Что ты там услыхал такое? Ох, как сильны в человеке дурные наклонности, до чего сильны! Из-за малых денег человек душу прозакладывает! Она побожилась, поклялась на Торе! Теперь она раскаивается. Значит, несмотря ни на что, она хорошая еврейка. Раскаяние помогает всегда. – Внезапно он воскликнул: – Даже Навузардану [47]47

Навузардан – военачальник царя Навуходоносора. В 587 г. до н. э. разрушил Иерусалим, выселил жителей (вавилонский плен). По повелению Навуходоносора освободил пророка Иеремию.

[Закрыть]– после покаяния – было даровано прощение. Нет такого греха, который нельзя было бы смыть покаянием.

– Ей надо будет поститься?

– Во-первых, она должна вернуть деньги, ибо записано: «Пусть возместит отнятое силой…» Скоро Йом-Кипур. Если человек раскаивается от всего сердца, Всемогущий – да будет благословенно имя Его! – дарует прощение. Он милосерден. Нет предела милосердию Его. Он снисходит к нам и прощает, Господь наш!

Потом уже я узнал, что эту женщину по ночам мучили кошмары. Она не могла заснуть. Отец и мать являлись ей, одетые в саваны. Отец наложил покаяние: соблюдать пост по понедельникам и четвергам, давать деньги на бедных, воздерживаться от мяса некоторое время, исключая субботу и праздники. И еще: она должна вернуть деньги тем мужчинам, и обязательно здесь, в нашем доме, – так мне это видится теперь, так запечатлелось в памяти.

Шли годы, но отец все никак не мог забыть этот случай. Если во время Дин-Тойре кто-нибудь лишь упоминал о клятве, следовал рассказ об этой женщине. А мне все представлялось, что свиток Торы тоже вспоминает… что по ту сторону бархатной занавеси, прикрывающей Ковчег, – когда бы отец ни рассказывал эту историю – по ту сторону прислушивается свиток…