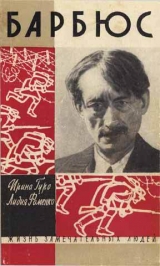

Текст книги "Анри Барбюс"

Автор книги: Ирина Гуро

Соавторы: Лидия Фоменко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1B мире назревал новый революционный кризис. В Англии бастовало более пяти миллионов человек. В Вене вспыхнуло рабочее восстание.

А на востоке подымался желтолицый гигант. В распахнутой на груди рубашке хаки, с винтовкой наперевес, по лессовым дорогам шла революционная война в Китае.

Через моря и хребты к нему тянулись желтые и черные руки дружбы Индии и Марокко. Окраины мира ловили лучи дальнего маяка. Этим маяком был Советский Союз.

Ему было трудно. В темных закоулках Европы капиталистические наймиты убивали советских полпредов. Подлые убийства из-за угла, провокации, фальшивки, подрывная деятельность – с легкой руки английского империализма были (впервые в истории!) возведены на уровень большой политики. Бомба диверсанта обрывала жизнь партийных работников, собравшихся в партийном клубе.

Всю ночь на пустынную Лубянскую площадь смотрели бессонные окна серого здания ОГПУ, где осуществляли революционную бдительность ученики железного рыцаря революции – Дзержинского.

Страна пролагала путь, создавала индустрию, добивала остатки капитализма. Подвиг стал уделом целого народа.

В сентябре 1927 года Барбюс впервые пересекает границу СССР. Он входит в новый мир. Bce в этом мире делалось в первый раз. В первый раз в истории создавалось и укреплялось государство рабочих и крестьян. Рождалась новая промышленность, новая школа, новая культура, новый театр, новая литература – все в первый раз.

К Негорелому подъезжали ночью. Севшие в поезд на разъезде советские пограничники методически открывали двери купе, собирали паспорта пассажиров, привычным движением поднося руку к околышу фуражки.

«Люди в зеленых фуражках»! Вспомнился какой-то «опус» из серии «Криминаль-романов» в крикливой обложке, что по стандартной цене в одну марку продавались в вокзальных киосках Германии. Советские пограничники фигурировали в нем в качестве изощренных агентов Чека с демоническим взглядом, проникающим в скрытое нутро каждого, осмеливающегося пересечь границу «Совдепии».

Молодые люди в зеленых фуражках, с простыми крестьянскими лицами и неторопливыми отчетливыми движениями, проходившие по вагону, были собранны, подчеркнуто спокойны. Не герои детективного романа, нет.

Носильщики быстро выгрузили багаж пассажиров и на тележках повезли на таможенный пункт.

– Не торопитесь! Ваши вещи будут в зале досмотра! – объявили проводники.

Пассажиры имели время осмотреться. Ночь была удивительно тиха. И вообще эта граница отличалась от всех границ мира прежде всего тем, что здесь было тихо. Ни суеты, ни многолюдства, обычных на пограничных пунктах Европы. Может быть, просто потому, что с поездом прибыло не так уж много народу.

Барбюс подумал о своеобразном одиночестве этой страны, поставленной недоброжелательством ее соседей в положение отчуждения и изоляции, о героизме народа, пролагающего путь.

С великим напряжением налаживались внешние связи России. Прежде всего с Германией. В вагоне вместе с Барбюсом ехали представители фирм Бамаг и АЭГ, специалисты, прибывшие для монтажа германского оборудования, пресс-атташе германского посольства в Москве. Все они прибыли в СССР впервые. У них был такой вид, словно они ступили на почву Марса или Венеры. Это смешило и немного раздражало Барбюса.

Соседями Барбюса по купе была советская семья: сотрудник торгпредства, возвращавшийся на родину с женой и дочками. Они немного говорили по-французски.

Когда переехали границу и увидели первого советского пограничника, женщина закричала, замахала рукой и вдруг заплакала легко и радостно. Ее муж, тоже очень взволнованный, сказал:

– Знаете, целый год не были дома…

Хотя было уже поздно, девочек не уложили спать, чтобы они тоже видели, как будут пересекать границу. И разрешили им постоять у окна вместе с родителями. К ним подошел еще один русский из купе в другом конце вагона. Незнакомый человек. Они даже не говорили друг с другом до этого. Но сейчас он подошел к стоявшей в коридоре семье и молча присоединился к ним. Они долго смотрели на бегущие за окном рощи, неясные, как облака, и поля в сумраке, таком густом, что с трудом угадывалось светлеющее во мгле шоссе, словно свиток сурового полотна, быстро-быстро развертывающийся навстречу поезду.

Из этих мелочей складывалось впечатление, что для советских людей выезд за границу и возвращение на родину – нечто очень значительное. Не так, как для европейцев. Какой-то Рубикон. «Это понятно. Это естественно, – сказал себе Барбюс, – другой мир. Они попадают в другой мир».

Началась посадка в вагоны советского поезда. Вагоны были комфортабельны, рассчитаны на длительное путешествие.

Было далеко за полночь, все улеглись. Барбюсу не спалось. Ночь была беспокойная, вся пронизанная неярким светом ущербной луны. Барбюс стоял в коридоре, куря одну папиросу за другой. Леса тянулись бесконечно; казалось, что поезд вошел в лесное царство, где нет ничего, кроме этого могучего полчища зеленых гигантов, касающихся друг друга плечами.

Потом лес кончился, и возникла на кромке его деревня, избы, крытые соломой, колодец, купол церкви без креста…

Ни один огонек не светился в окнах, и от этого, может быть, или оттого, что лес подходил к деревне так близко, она казалась глухой, заброшенной, безлюдной.

И опять тянулись леса. И хотя это были не тронутые человеком владения природы, от них исходило не только ощущение богатства страны, но и ее силы.

Барбюс опустил окно. Резкий ветер бросил ему в лицо пепел его папиросы. Проводник, мягко ступая по ковровой дорожке, произнес на плохом французском языке, видимо, заученную фразу: «Закройте, пожалуйста. Мост».

В Советском Союзе готовились к празднествам. Великая революция справляла свое десятилетие.

Поэт-горлан, поэт-пропагандист заполнил Москву. Он взывал напористым голосом реклам: «Нигде, кроме как в Моссельпроме». «Нигде кроме! Нигде кроме!» – лаконично выкрикивали на Тверской девушки в высоких кепи, с лотками, в которых папиросы «Люкс», «Сафо» и «Наша марка» являли пестроту и великолепие первенцев советской табачной промышленности.

Поэт обрушивался на врагов революции гневным языком сатиры.

«Маяковский улыбается! Маяковский смеется! Маяковский издевается!» – кричали афиши. Люди смеялись, негодовали, хвалили: «Вот это да! Даешь, Маяковский!»

Поэт открывал философию эпохи кривыми лесенками поэмы.

На площадях огромные плакаты останавливали прохожего далеко видными, аршинными буквами заголовка: «Хорошо!»

Это слово уже не отпускало. Каждый, подойдя, читал набранное удивительно зазывным шрифтом: «Владимир Маяковский», и ниже, двумя столбиками – другим, но тоже очень «вкусным», шрифтом были напечатаны строки, звучащие то как раздумье: «И жизнь хороша, и жить хорошо!»; то лирически: «глаза – небеса, любимой моей глаза»; то простецки и смешно, в ключе быта 20-х годов: «две морковники несу за зеленый хвостик…»

Поэт привел свою музу в Красный зал Московского комитета. На ней была синяя рабочая блуза и красный платочек. Она была здесь своя. И партийный актив слушал поэму «Хорошо!», которую поэт читал трубным голосом, взмахивая ручищей, словно дрова рубил. Эта поэзия была работой, нужной как сталь и хлеб.

Позднее Барбюс скажет о Красной площади: «Ее обширная панорама словно раздваивается: то, что есть теперь… и то, архаическое, что было до 1917 года».

Москва 1927 года «раздваивалась» на каждом шагу. В Охотном ряду царила старина едва ли не XVIII века. Торговки птицей в прабабушкиных полушалках выкликали свой товар с прибаутками столетней давности. Продавцы пирогов московским бойким говорком нахваливали: «Пирожок советский, свежего теста, с пылу, с жару, хоть самому комиссару!»

Тут же в деревянных, неряшливых лавках торговали пухом-пером. В лавках толпилось множество людей, москвичей мало, больше – Подмосковье. Бабы кидались на пух и перо, изголодавшись по перинам за военные годы.

У Иверской жарко молились бывшие монахи, бывшие институтки, бывшие «просто старушки», ныне «гражданки домохозяйки».

На Ильинке из-под полы солидные дельцы бойко торговали валютой: зелененькими (цвета надежды!) долларами, легкомысленными франками, невесть что обещавшими австрийскими кронами и пезетами – это уже для любителей экзотики! Дельцы были важные: приобщались к Европе, к мировому рынку, но опасливо поглядывали в сторону Лубянки.

Сухаревка еще жила лихорадочной, судорожной жизнью. «Бывшие» – удивительное слово, рожденное революцией, – всех мастей сносили сюда атрибуты старого быта вместе с черепками своих иллюзий.

Все это воспринималось как диковинные островки в океане новой жизни.

Барбюс походил по музеям. Присматривался к посетителям. Измучил переводчиков: о чем говорят люди?

Рабочие экскурсии затопляли залы. Сколько их было, музеев! А никогда не кончалась человеческая река. И текла, и текла… Человек искал в прошлом себя. Где было его место? На господской конюшне? В цехе бельгийской, французской акционерной компании завода?

Почти все улицы Москвы перегорожены строительными лесами. Весь город как бы занесен метелью стружки.

Люди на улицах плохо одеты, женщины неумело накрашены или не накрашены вовсе. Почти все ходят с портфелями, плотно набитыми бумагами, тетрадями, учебниками. Революция требует много бумаги: массы поднимаются к культуре по лестнице печатных страниц, еще пахнущих краской. «Мы не рабы» – это уже пройдено, усвоено. Теперь подымаются выше. К Толстому и Чехову.

Театры ставят пьесы Шиллера и Всеволода Иванова. Во МХАТе идет «Бронепоезд». Когда Васька Окорок – Баталов – «упропагандировывает» американского солдата, зал разражается аплодисментами, ломающими традиции «Чайки».

Стоит уже сентябрь, сухой, солнечный, овеянный вьюгой желтой листвы. Кажется, что рука времени чересчур быстро листает страницы календаря.

20 сентября 1927 года Барбюс делает доклад в Колонном зале Дома союзов: «Белый террор и опасность войны».

Впервые Барбюс подымается на трибуну Колонного зала, щедро украшенную купами хризантем. Потом ему еще не раз доведется говорить с этой трибуны. Он встретится здесь со своим старым другом Луначарским. За столом президиума он будет сидеть рядом с Горьким, Мануильским, Георгием Димитровым, со многими друзьями СССР из разных стран. Он как бы открывает их славную шеренгу.

Для Барбюса все откровение: простота и доступность руководителей государства и партии и прославленных полководцев; высокая культура выступающих с приветствиями рабочих и крестьян, энтузиазм молодежи и звонкий задор пионерских делегаций.

И все это, вместе взятое, создает особое настроение приподнятости и ощущения глубокой связи с массой людей в ясно-белом зале.

Поэтому так проникновенна была речь Барбюса, так страстно и искренне звучал голос человека, пристально и тревожно вглядывавшегося в потемки мира, где собирались силы войны.

Барбюс кончил, и шум оваций в зале потонул в пении «Интернационала».

Он едет в первое свое путешествие по СССР. Он проезжает по Украине, потом перед ним проходят живописные, экзотические города и селения Грузии, Армении, Азербайджана.

Факты жизни, приметы нового так разительны и так увлекают его, что Барбюс не успевает порадоваться красоте природы. А она величественна. Снеговые вершины, зеленые долины, бурные, несговорчивого характера горные реки. А люди? Прежде всего они красивы.

– У вас миллионы красавцев. Страна красавцев! – говорит своему спутнику грузину Барбюс.

Он изучает, систематизирует документы, данные, цифры, факты. Давно ли обнаружилась у него страсть к фактам? И как уживается она с давней возлюбленной – поэзией?

Еще в 1925 году, работая над «Звеньями», Барбюс познал радость исторических сопоставлений, почувствовал вкус к исследованию.

Он ощутил весомость книг, подкрепленных густым подбором материалов, доказательств. Документальность он готов назвать душой литературы.

Сейчас он чувствует себя пионером, первооткрывателем. Он открывал для Франции новую страну. Он напишет книгу о новой Грузии. И пусть те, кто кричит о «красном империализме», увидят расцвет Советской Грузии.

Он назовет книгу: «Voici ce qu’on à fait de Géorgie» («Вот что сделали с Грузией»).

Он увлечен необыкновенными судьбами обыкновенных людей Грузии.

Простые, с открытой душой жители чудесного края: Кобидзе, Тодрия, Беридзе… У них гортанные голоса, смуглые лица. Они немного похожи на крестьян-виноделов с юга Франции. На них длинные блузы с высокими воротниками, башлыки, напоминающие головной убор XIV века.

Они встретились в горном селении Янеули. Барбюс пробирался по головокружительным дорогам верхом. Ночные беседы в ауле напоминают ему откровения у фронтовых костров. О чем они говорят? О прошлом – оно мрачно, оно живет в памяти, как след давнего глубокого страдания. О настоящем – они горды им. Оно дело их рук. О будущем – это счастье их детей. И звучит песня, удивительная, как этот край. И в песне – то же: мрак прошлого, гордость настоящим, мечты о будущем.

20 ноября в «Правде» появляется статья Барбюса «Кавказ вчера и сегодня». Это зачин книги о Грузии, ее зерно.

21928 год был для Барбюса годом больших свершений. Вышли «Правдивые повести». Книга – вся как фотография без ретуши: резкая, откровенная, с обобщениями, острыми и разящими, с картинами, где все только красное и черное, все вопиет, сочится кровью, как у Гойи.

В 1928 году вышел первый номер еженедельника «Монд» – событие, бесконечно радовавшее его основателя Барбюса, подготавливаемое им давно. С «Монд» связывались надежды Барбюса и его друзей на объединение передовых литераторов Франции и всего мира.

В 1928 году в Кёльне состоялся конгресс общества «Друзья СССР». Барбюс внес в него свою лепту организатора и трибуна.

И в этом же году он снова едет в СССР. Поездка была знаменательной: он встретился с Горьким.

Встреча была долго-долгожданной. Он не мог уже точно припомнить, когда этот человек стал для него тем, чем был сегодня, – Светочем.

Его имя Барбюс впервые услышал еще в юности. Образ Горького являлся ему словно в тумане. Слишком далекий, слишком чуждый. Голос народного писателя не достигал ушей молодого эстета, воспевавшего красивую Смерть и печальную Красоту в звучных стихах.

Потом Барбюс «Плакальщиц» стал автором романа с социальными мотивами. Не очень ясными, но уже тревожившими общество.

Но и в ту пору Горький остается не познанным им. Большая и трудная слава русского титана идет дорогой, не пересекающейся с путем Барбюса.

И уже на позициях, в огне войны, имя Горького прозвучало для него по-иному. Когда же это случилось? Тогда, когда Барбюс стал борцом. Вместе со словом «революция» в его жизнь вошло имя: Горький. И это был Светоч.

Слово «светоч» – немного старомодное, торжественное, праздничное – Барбюс потом повторит не раз, желая выразить, чем стал для него Горький.

Буревестник революции коснулся его своим крылом тогда, когда он вступил в полосу Ясности.

В окопах Барбюс стал революционером. И когда это случилось, он встретился с Горьким лицом к лицу. Хотя личное их свидание должно было состояться много позже.

Именно Горький открыл России «Огонь» Барбюса. Б 1919 году Барбюсу принесли советский журнал с названием, звучащим как лозунг времен Парижской коммуны: «Коммунистический Интернационал».

Ему перевели статью об «Огне», и в ней были слова, глубоко тронувшие его.

«Это – книга простая, исполненная пророческого гнева, это – первая книга, которая говорит о войне просто, сурово, спокойно и с необоримою силою правды… Барбюс глубже, чем кто-либо [из писателей] до него, заглянул в сущность войны и показал людям бездну их заблуждения».

Так писал Горький об «Огне». Барбюс принял слова учителя бережно, как берут самое дорогое. Не для того чтобы полюбоваться и забыть. Нет. Чтобы всегда иметь при себе. Как обязательство. Как клятву.

После этого они не раз выступали вместе против опасности войны, против реакции. Они знали друг друга, может быть, глубже, чем люди, видящиеся ежедневно. И все же встреча должна была внести в их отношения нечто новое.

Подъезжая к Москве и думая об этом, Барбюс волновался. Он знал, что Горький приехал в Москву всего несколько дней назад. Москва встретила Буревестника революции таким ликованием, таким бурным проявлением любви и поклонения, что сильный духом человек плакал, тронутый памятью и любовью народа.

Барбюс понимал грандиозность этой встречи Горького с родиной. И все же личное свидание его с Горьким раскрыло ему нечто новое и в этом.

«27 июня 1928 года

Мой дорогой и великий товарищ, я нахожусь в Москве и хотел бы повидать Вас и поговорить с Вами. Передаю это письмо в ВОКС и прошу о свидании с Вами.

Ваш преданный поклонник

Анри Барбюс.»

«Москва, 7 июля 1928 года

Мой дорогой и великий товарищ…

Разрешите, наконец, признаться Вам, какой волнующей радостью было для меня личное знакомство с Вами – ведь я долгие годы восхищаюсь Вами и люблю Вас…

Надеюсь, что мне удастся вновь встретиться с Вами, и я прошу Вас подумать и об этом…

Итак, дорогой и великий товарищ, говорю Вам: «До скорой встречи». Жму Вам руки и с братским восхищением обнимаю Вас.

Анри Барбюс».

Между этими письмами была встреча. Их первое личное свидание.

В сорока километрах от Москвы, в Морозовке, в одном из живописных мест, которыми так богато Подмосковье, встретились два человека, на лицах которых лежала печать большого и подчас горького опыта жизни. Борцы. Собратья. Комбаттаны. Люди аванпостов.

Они встретились, как друзья, они обнялись. И потом стояли некоторое время молча на ступенях лестницы между белыми колоннами загородного дома. И тогда Барбюс подумал, как он рассказывал потом, что Горький «непохож». Его лицо было другим, чем на множестве портретов. Более тонким и менее суровым.

Луначарский находил, что у Барбюса есть нечто общее с Горьким. Даже во внешности. Оба они высоки, костлявы. Оба впечатлительны до болезненности, склонны к анализу.

С этим можно согласиться только отчасти. В них было больше различий, чем сходства. Вероятно, это определялось национальными чертами, которые они несли в себе выразительно, отчетливо.

В Горьком сразу открывалось чисто русское спокойное и широкое внимание к миру; он впитывал то, что Барбюс, более порывистый (и, может быть, более поверхностный), просто схватывал иногда на лету. Но в этот момент первой встречи они в самом деле показались окружающим очень похожими друг на друга.

Когда Барбюс спросил Горького об его первых впечатлениях в России, тот ответил:

– Все это потрясающе.

Горький получал в Италии обильные вести из России. Он знал все. И все же «знал, не зная». Для него новая Россия была другой, чем для Барбюса, хотя оба они находили ее «потрясающей». Горький слишком хорошо знал Россию старую.

Когда Барбюс заговорил о живописности окрестностей Москвы, о своеобразии подмосковного ландшафта с его необычайными красками, с декоративностью деревень, с пронзительной яркостью церковных куполов, унизанных воронами, Горький сказал тихо:

– Я не узнал даже полей и птиц.

Горький был прикован своим духовным взором к главному: к изменениям в стране, изменениям, сделавшим ее «омоложенной».

Это слово он повторил несколько раз. И Барбюс понял, что речь идет о внутренней, о духовной жизни страны, народа. Хотя они много говорили и о внешнем облике Москвы: об ее новых магистралях, о новом доме Центрального телеграфа, о зданиях «Известий» и Института Ленина, в которых стремление к простоте, к кубизму в стекле и железобетоне было выражено чрезмерно, утрированно.

Горький подымался над ландшафтом новой Москвы. Он как бы парил над ней, открывая некое обобщение: независимость, и уверенность созидателей нового. Он говорил об атмосфере «энергии духовного творчества и здоровья».

Они не могли не произнести имени человека, стоявшего у истоков великой эпохи.

Барбюсу были очень близки мысли Горького о Ленине. Горького потрясало величие основателя Советского государства. Тем сильнее, что он лично знал Ленина. Он воспринимал гармонически Ленина – государственного деятеля огромного масштаба и Ленина – человека с сократовском лбом, с удивительно живыми глазами, каким он запомнился Горькому на Лондонском съезде партии. Ленина – беспощадного полемиста и Ильича, умеющего «так заразительно смеяться, как никто другой».

Барбюс остро чувствовал, как сильно запечатлелся в душе Горького образ Ленина. Он понял, что Горький с большой ленинской мерой шел по преображенной России. Что его возвращение в Россию было много больше, чем просто возвращение на землю родины.

Происходило нечто очень значительное: этот человек, этот великий писатель, проживший долгую, сложную жизнь, вернулся и нашел родину молодой. И ее «омоложение» – это слово как будто прошивало крепкой ниткой всю его речь – было свершением того, о чем четверть века назад пел Буревестник революции.

Барбюс ощутил глубокую искренность слов Горького: «Я приехал в Россию более усталым, более старым, чем я стал теперь. Все, что я видел, омолодило и меня».

Это было почти чудом: контраст между болезненным, безмерно усталым лицом Горького, его слабеющим телом, снедаемым недугом, и необыкновенной силой и молодостью его духа, позволившими ему воспринимать реальность в ее устремлении к будущему и в ее истоках.

Горький отчетливо видел годы, когда новая Россия рождалась, мужала, крепла. Годы, которые не шли и не текли. Нет, они вздымались, как валы. И каждый из них был девятым.

На столе лежал свежий номер «Монд». Горький время от времени брал в руки журнал, вид которого был так привычен Барбюсу, как облик собственного ребенка, и проглядывал его.

Это был первый номер «Монд», и Барбюсу очень живо представились все муки его рождения.

Беседа все время обращалась к литературе. Они кружили вокруг нее, словно птицы вокруг своего гнезда, своего дома.

Барбюс рассказывал о «Монд», отмечая стремление передовых писателей создать новую манеру в изображении нового человека.

Горький, ответил, углубив замечание Барбюса:

– Искусство, вышедшее из недр самой земли, из дали полей и глубин городов, своим духовным здоровьем, своей правдой обновило художественную жизнь человечества.

Они разошлись во взглядах на биографические, обращенные в прошлое произведения, появившиеся в изобилии во Франции. В их потоке «В сторону Свана» М. Пруста и даже романы дю Тара казались Барбюсу свидетельством нищеты буржуазной литературы. Ее лохмотьями, может быть и красочными, но все же лохмотьями.

Но Горький видел в подобных произведениях ценность документа, помогающего познать прошлое. И тут Горький, вдруг весь как-то изменившись, словно переполнявшие его презрение и гнев диктовали ему короткие, язвительные, поражающие цель сухими меткими выстрелами характеристики, заговорил о мелком буржуа, о мещанине, проникающем во все щели. Вот мишень, по которой надо немедленно бить изо всех орудий!

О себе Горький сказал:

– Мои произведения – это произведения писателя моего времени, моего поколения. Мы поем мессу и обносим оградой историю. Но в литературе возникли другие силы. Они творят человека, шагающего из сегодня в завтра.

Слушая, с каким восторгом Горький говорит о рабочих корреспондентах, о молодых писателях, Барбюс представил себе, что когда-нибудь вот так же если не он, то какой-то другой старый французский писатель будет размышлять и говорить о социалистической литературе Франции.

Вот уже есть опыт. Россия учит, и Горький прокладывает путь литературе Грядущего.

Мысли Горького были мыслями-воинами. Воинами старыми, закаленными в битвах. Но оружие их было современным.

…Их беседа касалась различных вопросов. Она шла как бы по спирали, витки которой все расширялись, потому что из множества конкретных наблюдений, которыми они делились, рождались обобщения большого плана.

Барбюс вынес из этой первой встречи радостное предчувствие их будущей совместной работы для нового мира. То было предчувствие и другого: дружба эта – требовательная и строгая, погода будет и ясной и бурной. Но все же он твердо знал, что они будут идти рядом и он услышит, как сливается шум их крыльев.

Это делало его счастливым.