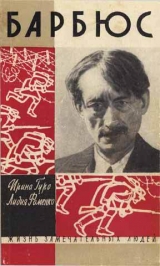

Текст книги "Анри Барбюс"

Автор книги: Ирина Гуро

Соавторы: Лидия Фоменко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)

Гуро Ирина и Фоменко Лидия

АНРИ БАРБЮС

ЧАСТЬ I

ПОИСК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1Вход в редакцию газеты соответствовал ее духу. Обшарпанная дверь открывалась со скрипом, напоминающим скрежет тюремных запоров, а лестница давала основание считать ее пристанищем котов всего департамента.

Молодой человек, стремглав взбежавший по ступенькам, пренебрегал деталями обстановки. Они не могли в его глазах осквернить святилище.

Между тем это была всего-навсего дрянная газетенка, прямая наследница тех желтых листков, которые травили «могучую кучку» великих реалистов и призывали к расправе с Золя и Флобером. Она существовала, удерживаясь на гребне мутной волны самых низкопробных читательских интересов.

В редакции стоял страшный шум, и молодой человек остановился в нерешительности. Он был здесь чужаком. Свои первые небольшие заметки о литературе он подписывал звучно и многозначительно: «Сонжер»[1]1

Мечтатель (фр.).

[Закрыть].

Компания, заседавшая в редакционной комнате, не замечала его. Она расположилась на столах и в креслах в позах, слишком свободных, чтобы можно было предположить присутствие шефа за перегородкой.

Беседа перемежалась проклятиями по поводу «затишья»: имелось в виду падение тиражей. С того времени, когда во Франции – впервые в мире – на газетной полосе появился фельетон, дела еще не были так плохи. Интересы читателей колебались между последней политической новостью – заключением франко-русского союза – и рождением ребенка о двух головах. И то и другое не случалось ежедневно.

Сонжер уловил в разговоре близко касавшуюся его тему.

– Стихи! – воскликнул прыщеватый верзила. – Стихи – это атавизм. Это нечто, доставшееся человеку от пещерного века и абсолютно не нужное ему сегодня…

Хохот покрыл его слова.

Оратор гримасами подчеркивал смысл сказанного. В его лице все находилось в движении: брови, усы и даже уши.

– Чтобы доказать свою мысль об архаичности поэзии, я прочту стихи, только что полученные с Парнаса. Под Парнасом я разумею, естественно, конкурс «Эко де Пари»…

Оживленные восклицания посыпались со всех сторон:

– Как? Итоги конкурса еще не опубликованы… Стихи тоже…

– И тем не менее… – все так же паясничая, верзила вытащил из кармана листки, – эти строки еще горячи, словно каштаны из жаровни, от авторского пыла участника конкурса, некоего… Люсьена Фора!

Имя никому не было знакомо. Всеобщее удивление…

– Еще не присуждались премии! Откуда у тебя эти стихи?

– От ветеринара, – последовал серьезный ответ. – Они обнаружены под седлом взбесившегося Пегаса.

Новый взрыв хохота.

– Итак, это называется: «Прощай» и «Они мертвы, его подруги»… – Он начал чтение, сопровождая его гримасами.

Гримасы вызывали у Сонжера отвращение. Но скоро он позабыл обо всем, захваченный музыкой стиха. Крикливый голос верзилы возвратил Сонжера к действительности:

– Этим строкам не место в эпоху велосипедов, автомобилей и патентованного средства от мозолей!

Ватага бурно выразила свое одобрение.

Не пройдет и нескольких часов, – как прочитанные столь неуважительно стихи прозвучат в устах кумира поэтической среды и станут повторяться изысканными служителями муз. Но об этом не могли знать ни чтец, ни его слушатели.

Огорченный Сонжер выскользнул из комнаты. Ему показалось, что, слушая издевательства этой клики, он совершает предательство по отношению к неизвестному ему автору, к Люсьену Фору.

Медленно он спускался по лестнице.

Сейчас, очищенные от кривлянья прыщеватого верзилы, стихи прозвучали в памяти Сонжера неожиданно сильно. Было в них какое-то мощное чувство. Рядом с ним его собственные строки показались Сонжеру бедными, мелкими. Сквозь них виднелось всего только каменистое дно горной речушки, протекающей в его родных Вогезах, в то время как за строками Люсьена Фора чувствовалась сама Бездна. Ее холод придавал стихам ту ноту безысходности, которая была самым высоким шпилем моды в поэзии конца века.

С трепетом молодой человек вслушивался в звучную музыку строк, запечатлевшихся в его памяти:

Эти стихи не оставляли надежды, с завидным искусством сжигая все мосты к радости жизни.

Разочарование, тоска… Тут было все, что надо. Но было ли это только данью моде или искренним чувством?

Кощунственная мысль о возможности первого была немедленно изгнана. Автор подобных строк должен был оставаться самим собой при всех обстоятельствах.

Люсьен Фор! После того как Сонжер столько раз мысленно повторял это имя, оно уже сделалось ему близким. Он слышал его стихи, душа автора так широко и готовно раскрывалась в них, возможно, более широко, чем могло быть в итоге давнего знакомства. Читатель часто узнает об авторе больше, чем самый близкий друг!

Сонжер представлял себе Люсьена Фора в образе Данте, в ореоле жизненного опыта, мудрости и знаний.

Стихи его притягивали, подобно темному колодцу, в который хочется смотреть не отрываясь. Их искристый и холодный поток уносил молодого человека в небытие…

К счастью, он заметил, что стоит против двери с надписью на стекле «Серебряный олень». Сонжер поспешил перейти улицу, чтобы порцией рагу с овощами убедить себя в том, что он еще жив.

Но не тут-то было! Вывалившаяся из-за угла толпа притиснула его вплотную к ограде какого-то особняка.

Провинциальная стеснительность мешала Сонжеру проложить себе путь локтями. Внезапно решившись, он поставил ногу на чугунный завиток ограды и мигом перемахнул через нее.

Он очутился в парке, разбитом на английский манер. Подстриженные кусты акаций образовали геометрически правильные фигуры, окаймленные светлым гравием дорожек.

Перспектива аллеи тонула в сиреневом сумраке. Все вокруг казалось таинственным, заманчивым, особенным. Цветы пахли слаще, чем обыкновенные цветы, листва шелестела нежнее, чем обыкновенная листва.

Сонжер не удивился, когда кто-то тронул его за рукав. Это был юноша лет семнадцати, проникший сюда, несомненно, так же, как и он сам: через ограду.

Незнакомец нагнулся к самому уху Сонжера и азартно прошептал:

– Видите: направо грот… Если нам удастся пробраться в него, мы увидим всё!

Ни о чем не спрашивая, Сонжер послушался. Они сделали неловкую перебежку, словно рекруты на ученьях, но все же остались незамеченными прислугой, хлопотавшей на лужайке возле дома.

Теперь они были внутри грота, вход в который был увит виноградом вперемежку с красными бобами. Неожиданный товарищ Сонжера болтал без передышки:

– Меня зовут Жак. Я учусь живописи у старого пентюха Полтрена. Тут мы с вами даже в лучшем положении, чем званые гости. Правда, нам не достанется угощения, но зато мы не должны заботиться об этикете.

Против этого нечего было возразить.

– Смотрите! Смотрите! – с тем же подъемом зашептал ученик художника.

Одно за другим освещались все окна особняка. Словно в театре при вспышке огней рампы, оживала темная сцена и открывалась картина неизвестной зрителям жизни.

Жак, продолжая болтать, вертелся около выхода, и Сонжеру виден был только его забавный профиль: вздернутый нос и завиток волос, торчащий из-под берета, сдвинутого на одно ухо.

Суета в доме и около него все увеличивалась. Но в ней чувствовался какой-то ритм. Невидимый дирижер направлял усилия множества людей, делавших последние приготовления у столов, накрытых с официальной роскошью больших банкетов.

– Да что же здесь происходит? – спросил, наконец, Сонжер. Это были первые слова, вставленные им в трескотню товарища.

Удивленный Жак ответил вопросом:

– Если вы этого не знаете, зачем же вы перелезали через забор?

Сонжеру оставалось только объяснить, как все произошло.

– Тогда вы счастливчик. Такого интересного зрелища еще не видел Париж со времени стычки апашей с полицией у рынка Терн. Король Поэзии будет здесь посвящать в сан Поэта лучших своих подданных.

2Что делал в это время автор мрачных строк, пленивших молодого критика? Поэт, считавший тень могилы приятнейшим местом на земле?.. Он примерял новый костюм. Это было великолепное одеяние. Панталоны отливали благородным блеском стали и были сужены до предела, за которым их владелец уже не имел бы возможности сесть. Гениальное изобретение эпохи – штрипка сохраняла их безукоризненную форму. Пиджак казался лишь фоном для жилета цвета красного перца.

Все это увенчивала модная шляпа трубой! Она делала и без того высокого юношу чересчур высоким, Его можно было бы назвать колоссом, если бы не худоба, тонкость черт, заостренных болезнью или утомлением. В его взгляде мягкость и доброта изливались щедро, не сдерживаемые опасением дать больше, чем он получит взамен.

Сейчас все для него было окрашено почти детской радостью: подобный костюм он надевал впервые в жизни. Туалет был сшит специально для данного случая: юноша спешил на банкет. Он стоял у порога великих событий и по юношеской самонадеянности не полагал, что этот порог окажется для него слишком высоким.

Таким самоуверенным и вместе с тем робким, элегантным и смущенным собственной элегантностью его увидели из своего убежища незваные гости.

Не подозревая всей значительности происходящего, они обратили внимание на юношу в новом костюме просто потому, что нельзя было не обратить на него внимания.

К юноше приближался хозяин дома, некоронованный монарх поэтической державы Катюль Мендес.

Если бы Жак бешеным шепотом не сообщил об этом, Сонжер все равно догадался бы, что эти двое – главные в сегодняшнем празднестве.

Вокруг них толпа приглашенных переливалась всеми цветами радуги. Черный цвет еще не стал обязательным на вечерних приемах, и сходство торжественных раутов с похоронами еще не ощущалось столь зримо.

Итак, в центре были эти двое…

Катюль Мендес обладал внешностью древнего римлянина. Это был слегка обрюзгший, с выражением пресыщения на лице патриций – скорее всего, времен упадка империи…

Он поднял свою красивую, ухоженную руку и голосом, тоже красивым и тоже как бы ухоженным, объявил торжество в честь победителей литературного конкурса открытым.

От волнения Сонжер не расслышал вступительных слов Мендеса. В его ушах вдруг зазвучали строки, под знаком которых начался сегодняшний вечер. Ему показалось сначала, что он грезит, что он все еще идет по улице и про себя повторяет их:

Elles sont mortes, ses amies…

Он закрыл глаза и снова открыл. Нет! Это не было грезой! Эти самые стихи слетали сейчас с уст «короля поэтов». Произнесенные с великолепной дикцией старого актера, со страстью коллекционера рифмованных строк и с легким тулузским акцентом, они звучали еще внушительнее.

Последнее четверостишие декламатор уронил в таинственную паузу, которая должна была закончиться бурными аплодисментами. Так и случилось.

Катюль Мендес, взяв за руку молодого автора, красного, как его жилет, произнес слова, повторенные им вскоре на страницах «Эко де Пари»:

– Вот поэт. Это Анри Барбюс, юный, почти ребенок. И я верю, что божественный Ламартин, который оплакивал человечество, и царственный Бодлер, чья душа была чиста, прекрасна и совершенна, были бы потрясены этими стихами.

– Какой Барбюс?! Этот хлыщ в красном жилете присвоил себе чужую славу! Стихи принадлежат Люсьену Фору! – почти в голос воскликнул Сонжер, искренне возмущенный. Вся его симпатия к молодому человеку в красном жилете мигом улетучилась.

Подмастерье живописца схватился за голову:

– Боже, как вы тупы! Через час весь Париж будет знать, что Люсьен Фор – псевдоним Анри Барбюса!

3Ошеломленный этим открытием, Сонжер повернулся к своему товарищу. Но бойкого парня уже не было в гроте. Воспользовавшись сутолокой и беспорядком, возникающими обычно после минут напряженного внимания, Жак ринулся вперед. Полусвет, игра лунных бликов, чередование косых лучей от канделябров зала и теней, отбрасываемых деревьями, создавали беспокойные и живописные декорации, в которых затерялась испачканная красками блуза Жака.

Сонжер не сумел так быстро использовать изменение обстановки. Ему требовалось некоторое время, чтобы обдумать все увиденное и услышанное. И он предпочитал сделать это в одиночестве. Тем более что заинтересовавший его Люсьен Фор – нет, Анри Барбюс – внезапно скрылся из поля его зрения, подхваченный потоком поздравителей.

Сонжер стал пробираться к ограде. Он не заметил, что увлеченные собственными восторгами слушатели в конце концов потеряли из виду их первопричину.

Герой вечера отступил в тень. Он хотел передохнуть, остаться один на один со своим успехом, со своим счастьем, со своими сомнениями…

Он шел по саду. И с ним шли его Успех, его Счастье, его Сомнения – толпа спутников, могущих заполнить жизнь человека.

Он шел по саду, пока не наткнулся на юношу, который готовился перелезть через ограду.

– Погодите! – воскликнул Анри Барбюс, и по искорке в его глазах Сонжер увидел, что он в высокой мере одарен чувством галльского юмора.

– Почему вы покидаете праздник таким странным образом?..

Вежливость вопроса была густо поперчена насмешкой, и Сонжер вспыхнул до корней волос.

– Я полагал, что могу уйти тем же способом, каким сюда явился!

На эти слова молниеносно последовал новый вопрос, скорее даже догадка:

– Вы поэт!

– Я пишу о поэзии! – ответил молодой человек с достоинством, мало соответствующим моменту: он все еще держался обеими руками за железные прутья ограды.

– О, вы критик? Тогда понятно, почему вы являетесь на вечер поэзии, перелезая через забор!..

Сонжер, взбешенный, отцепился, наконец, от ограды и подскочил к Барбюсу.

– Как вы сказали? Как вы посмели?

Молодой франт в красном жилете немедленно приготовился дать отпор, став в позицию и показав при этом отличную выучку члена спортивного общества «Эллада».

Они были готовы броситься друг на друга, но тут по лицу Анри Барбюса разлилась добродушная улыбка; она погасила запальчивость сразу, как добрый летний дождь тушит забытую на окне свечу.

– Да чего это мы стоим, как два петуха на вывеске ресторана Леже!

При упоминании о ресторане Сонжер ощутил острый голод.

– Черт вас возьми с этой вашей церемонией! Я не ел с утра, – пробормотал он, еще сердясь.

Анри поклялся, что от волнения не прикоснулся ни к чему и умирает от голода.

Сонжер не сопротивлялся, когда новый знакомый подтолкнул его в сторону калитки, оказавшейся рядом.

Они очутились на улице. Анри с напористостью истого парижанина пробирался в толпе, не замечая толчков, которыми его награждали слева и справа, и прокладывал товарищу дорогу.

Прямо перед ними возникло соблазнительное видение «Серебряного оленя».

Прежде чем толкнуть дверь, они невольно обернулись.

Зрелище вечерней – уже ближе к полуночи – парижской улицы было невероятно пестрым. Щеголи в очень узких брюках, казалось, постукивают по тротуару невидимыми копытцами. Дамы в непомерно расширенных книзу юбках походили: одни – на соборные колокола, призывающие к благочестию; другие – на маленькие веселые колокольчики, привязанные к дуге свадебной упряжки.

6 картине городского движения век уходящий как бы сшибался с веком грядущим. Фиакры двигались сплошной вереницей. В их лакированных крыльях, в клеенчатых цилиндрах кучеров мерцали блики газовых фонарей. Над изящными ладьями победоносно колыхались перья дамских шляп.

Нелепые машины с огромными и непослушными колесами, предтечи велосипеда XX века, в ту пору еще не были изгнаны на мостовую, и проклятья пешеходов только разжигали страсти спортсменов. Двухэтажная коробка конного омнибуса выглядела архаичной: в сумятицу улицы уже шумно вступали автомобили. Их сирены резкими голосами ярмарочных зазывал покрывали уличный гул. Мужчины в жокейских шапочках, вцепившись в рулевое колесо, с обреченностью утопающих ныряли в кипение бульваров. Глядя на их усилия, трудно было подумать, что в грядущем веке скорость будет решать вопрос гегемонии в мире.

Через минуту Барбюс и его новый знакомый сидели за столиком под оленьими головами, торчащими на стенах. Тени ветвистых рогов прыгали по скатерти, когда открывалась входная дверь, впуская струю уличного сияния. Молодые люди пили и ели, не особенно вникая в то, что им предлагалось, поглощенные разговором. Они излагали друг другу свои взгляды на искусство, поэзию, жизнь, что, собственно, означало для них одно и то же.

Совсем недавно вышел поэтический сборник Малларме. И даже враг символизма Анатоль Франс писал: «Стефан Малларме… может быть принят и вне того кружка, где его считают боговдохновенным». Анри Барбюс считал Малларме «боговдохновенным», а Верлена – самим богом поэзии. Закрыв глаза, покачиваясь всем своим длинным, худым телом, Анри перебирал четки созвучий, связанные тонкой цепочкой еле уловимых ассоциаций, смутных намеков, слабые, распадающиеся звенья какой-то сокровенной мысли.

Протяжные окончания рифмующихся строк убаюкивали сознание, расслабляли. Смысл выпадал из них, как из привычной молитвы.

Ни один луч света не проникал в холодный склеп этих строк. Анри читал, опьяняясь их музыкой.

Странно! Только что восхищавшийся стихами Люсьена Фора, написанными в подобной же тональности, Сонжер сейчас не нашел в себе отклика на строки мастера, у которого Люсьен Фор только учился.

Склонный к анализу, Сонжер сделал неожиданный вывод: было в стихах Барбюса нечто отличное от всей этой манящей, зыбкой и засасывающей, как болото, поэзии. Какое-то устойчивое пятно среди хаоса красок, сгусток экспрессии и жизненной силы.

Барбюс с жаром возражал: Сонжер ищет в его стихах то, что им не присуще.

Его собеседник с досадой разразился потоком доводов в пользу поэзии мускулистой, полной жизненных соков.

Анри яростно защищал тихий и трепетный свет свечи, которая освещала потемки поэзии конца века. Их остановил шум собственных голосов. Они были одни в ресторане. За окнами светало. Была та редкая минута, когда ночной Париж утихает, а утренний еще не всходит на торцовые мостовые, под своды розового от зари неба.

Постепенно улица заполнялась: со страшным грохотом в нее врывались повозки с грузами, отражающими все разнообразие потребностей огромного города. На фоне уличной симфонии тонко выделялось соло жестянщика: «Кастрюли, кофейники починяю!..»

Два молодых человека стояли у окна ресторана и смотрели на утреннюю улицу. Раскачивая бедрами, по ней шли дебелые прачки. Они несли корзины с бельем на голове. Спешили мастеровые с инструментами, плотно укутанными тряпками, как это принято у рабочих, пользующихся городским транспортом.

– Они идут, Жервезы и Этьены, они открывают парижский день, – сказал Анри почти с благоговением, и Сонжеру стало ясно, что именно Золя – и никто другой – кумир его нового друга. А все то, что говорилось раньше, от лукавого.

Они вышли из «Серебряного оленя» подружившиеся, довольные проведенным временем и чуточку хмельные.

Когда они расстались, стоял уже полный день.

Под сень бульваров вступали няньки и кормилицы, мощные и торжественные, как триумфаторы, с той только разницей, что они сами катили впереди себя сверкающие колесницы.

Это был 1893 год. В этом году Париж пышно праздновал заключение франко-русского военно-дипломатического союза. Гремели оркестры. Ослепляли фейерверки. Шумные и сверкающие балы летними ливнями затопляли город.

На окраинах Парижа темнота казалась еще более плотной от розового зарева вдалеке, над площадями. Здесь, в трущобах, тянулись глинистые пустыри вперемежку с булыжной мостовой и кучами мусора, который по старинке выбрасывали прямо на улицу.

В этом году ночлежные дома Парижа дали приют тридцати четырем тысячам бездомных. И более трех тысяч «испорченных» детей были приняты на городское обеспечение.

Двадцать два раза расцветали и облетали мелкие вьющиеся розы на Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез, но в растерзанной палачами Коммуне уже видел великий Маркс прообраз государства будущего.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1– Тс-с… Отец пишет!.. – эти слова Анри слышит с раннего детства. Они произносятся то по-английски – матерью, то по-французски – прислугой, то на забавной смеси французского и английского – старшей сестрой Лили.

Какой бы скромной ни была их квартира, лучшая комната отводится отцу. Там его кабинет, там он пишет…

Отец ласковый, добрый, большей частью печальный, но умеет быть таким веселым, когда играет с ними: с Анри и Лили. Какой он, когда пишет?

Его серые глаза, странно измененные очками, видели кого-то, к кому он обращался. Может быть, именно эти чистые прозрачные стеклышки, тонкими комариными лапками зацепившиеся за уши, позволяли отцу видеть кого-то, кому он писал на узких длинных листах бумаги мелкими-мелкими буковками.

Представление о том, что отец пишет кому-то, закрепилось в сознании Анри. Он очень рано познал весомость маленького конверта, приносимого старым почтальоном в туго набитой кожаной сумке, оттопырившей его синюю короткую пелерину.

Вынимая тонкий листок из конверта с красивой английской маркой, изображавшей королеву, мать затуманивалась. Это писали ей родные из Англии, из йоркшира, – как трудно произносить это название! Там жили бабушка и дедушка. На ферме. Что такое ферма, Анри не знал. Но, наверное, что-то хорошее. Что-то, что было и чего уже нет. Мать так скучала по ней!

Большие твердые конверты с другими марками, изображавшими женщину в колпаке, передавались отцу. Иногда они его радовали. Он с размаху открывал дверь кабинета и объявлял громким, веселым голосом: «Сегодня у нас на сладкое будет миндальный торт!» И действительно, обещанный торт являлся с такой точностью, словно прибывал в этом самом твердом конверте.

Потом, когда матери не стало, а была «мама Эмилия», опять приходили конверты с королевой. Письма сначала прочитывал отец и, нахмурившись, уходил к себе. Потом они поступали в распоряжение мамы Эмилии. Она перечитывала их по многу раз, часто сморкалась, говорила Анри: «Твоя маленькая сестренка Анни шлет тебе привет. Ты помнишь Анни?»

И еще что-то бормотала, уже непонятное Анри и не относившееся к нему. И слово «сиротка» утопало в ее рыданиях. Он уже слышал это слово раньше, оно всегда в его представлении связывалось с Анни, с тугим белым свертком, из которого вырывался слабый писк. Оно не относилось к нему, Анри, – мальчику, мужчине.

Его отец писал пьесы, хронику, статьи, эссе, романы. Можно сказать, что он был профессиональным писателем в том смысле, что он жил литературным трудом.

Но было что-то дилетантское в его отношении к своей работе. Он делал ее порывами, не систематически, увлеченно, но не самозабвенно.

Адриен Барбюс, атеист до мозга костей, пронес антиклерикальные идеи через всю свою жизнь. Но, исповедуя истину, он не становился борцом за нее. Рефлексия, болезнь века, сковывала его талант, его силы.

Некоторое время он жил в Лондоне. Отлично изучив английский язык, он врос в тамошнюю среду. Он был театральным критиком, основал французский журнал «Интернационал».

В Англии он встретил девушку, которую полюбил. Ему было двадцать восемь лет, ей – двадцать пять. Они поженились и уехали во Францию. Они очень любили друг друга. Анни Бенсон была мягкой, робкой, мечтательной.

Немногие, знавшие мать Анри Барбюса, утверждали, что в облике сына было много материнского: тонкость, мягкость, деликатность. Когда черты сурового бойца стали все явственнее и властнее проступать в его характере, эта глубоко спрятанная, только временами выходящая наружу струя придавала ему особое очарование. И казалось, что именно улыбка его, нежная и немного грустная, была от матери.

В 1873 году, когда родился сын, его назвали Адриен Густав Анри. Это было в Аньере, в маленькой вилле на бульваре де Перейр.

Когда он стал подрастать, в дом взяли бонну Эмилию Вуарен, говорившую по-английски. Анри болтал по-французски с отцом, по-английски с матерью, по-французски и по-английски с сестрой Лили и с бонной, которую дети звали по английскому обычаю мамой.

Детские воспоминания Анри печальны: мать в нарядном гробу, среди цветов и лент, черные дроги с лошадьми в странных уборах, с черными метелками-над головами, чужие люди, бесшумно снующие по комнатам, длинный черед карет у крыльца.

Отец очень горевал. Не понимая всей тяжести утраты, Анри весь сжимался при виде его скорби. Глубокий траур укутал дом черным глухим покрывалом.

Может быть, отцу тяжело было видеть маленькую Анни, причину смерти ее матери? Девочку увезли в Англию, к родным.

Эмилия Вуарен, мама, на долгие годы разделила горе, а потом первые, очень скромные радости семьи.

И вот они покинули Аньер и дом, где грусть стала постоянной гостьей, где память о любви и преданности отзывалась на каждый шаг печальным эхом воспоминаний.

Адриен Барбюс окунается в кипучую деятельность парижского журналиста. Он занимает штатную должность в редакции «Сьекль» [3]3

Век (фр.).

[Закрыть].

Семья поселилась на Монмартре, в начале улицы Аббатов. Тогда это место было еще сравнительно тихим, провинциальным, приветливым. Утром, когда Анри бежал в школу, размахивая ранцем, он видел художников, расставивших мольберты под деревьями.

Характерным жестом отставленной руки они держали свои палитры, похожие на листы водяной лилии, и часто в забывчивости вытирали испачканные краской пальцы о полы своей длинной блузы. Это был жест, категорически запрещенный мамой, и свобода, которой пользовались художники, была первым, что восхитило Анри в жизни людей искусства.

Впрочем, его не очень притесняли дома. Они жили тихо и скромно. Жалованье в «Сьекле», несмотря на пышное название, платили небольшое. Зарабатывать на стороне становилось все труднее. Париж есть Париж. Не обладая громким именем, слишком благородный, чтобы использовать боковые пути, Адриен Барбюс живет не в нищете, но с большим напряжением. Мама, не жалуясь, еле сводит концы с концами в своем маленьком хозяйстве. И поэтому Анри с детства знал счет деньгам. Он знал, что за него платят в школу семь франков пятьдесят сантимов в неделю, а за Лили – дороже: четырнадцать франков пятьдесят сантимов.

– Почему? Значит, я хуже?

– Это потому, что Лили берет еще уроки музыки.

Он всегда знал: они небогаты. И все. И не о чем тут говорить.

Это отличало его некоторой серьезностью среди бездельников, сорящих деньгами своих отцов.

Огромное место в жизни Анри занимает черный котенок, подобранный им на улице.

– Мама, придумайте, как его назвать!

– Твой отец писатель, он и придумает, – резонно отвечает мама.

Адриен Барбюс поглядел на маленькое черное чудовище, издававшее мрачное мяуканье.

– Назовем его Кассандрой: была некогда такая зловещая дама…

– Но, папа, это котик…

– Тогда Кассандрой, есть такой герой в итальянских комедиях.

Анри был потрясен: вот что значит папа-писатель: он даже ни на миг не задумался!..

А кот охотно откликался на эти «к» и «с».

В доме самой близкой двум детям, во всяком случае привычной, была мама Эмилия, волшебница в клетчатом кухонном переднике. Мама – это яблочный пирог; это «Тс-с, отец работает!», это «Ваш отец получает не так много. Раньше он получал четыреста франков, а теперь он получает…» и так далее. Это надоевший рефрен детства.

Вдруг в жизнь входят крупные неприятности: ночное пробуждение от боли в горле, доктор с его отвратительной привычкой совать в рот чайную ложечку, встревоженное лицо отца.

Но, видимо, надо было пройти все это, чтобы достигнуть счастья! Они едут на морские купанья! «Купаться!». «В море!» – слова, полные сладостных обещаний. Мама – это уже не кухонный передник и чепец, а светлая накидка и новая красивая шляпа с цветком.

Теперь начинается полоса покупок. Отец вовлекается в веселый круг новых забот в качестве арбитра: «Очень хорошие ботинки!», «Прелестные купальные костюмы! Модные, в поперечную полоску!..»

Сказка начинается в Гранвиле, где они садятся на пароход. Старый город с укреплениями на скалистом предгорье – это сказка суровая, мрачная, о рыцарских подвигах, о битвах. B ней – звон мечей и зов походной трубы. Внизу, где отмель податливо подставляет волне узкую желтую спину, – сказка безоблачного счастья. Это рыбачьи шаланды, подходящие так близко, что виден серебряный, трепещущий груз крупной трески. Это ловцы устриц с круглыми корзинами, певуче выкликающие свежий товар. Это гавань, набитая чудесами, как мешок Санта Клауса. Это толпа дам и господ, каких-то особенно беспечных, нарядных, небрежных. Толпа, которая перекатывается между казино и красивым зданием, напоминающим восточный храм. Правда, над его главным входом висит прозаическая вывеска: «Заведение теплых морских ванн». Но Анри тут же забывает о вульгарной вывеске.

И главное – море. Оно такое огромное, что ни с чем нельзя его сравнить. И не надо сравнивать. Оно само по себе. Частицу его, его шум, Анри привезет домой в розовых раковинах с зазубренными краями.

Полтора месяца они купались в море. Они купались в счастье. Мама Эмилия, вспоминая об этом лете, говорила: «Дорогие каникулы!», думая об истраченных 750 франках. «Дорогие каникулы!» – говорил Анри и думал о море, которое ни с чем нельзя сравнить. Шум моря и сейчас слышится Анри в розовых раковинах. Он прижимает их к уху, нежная и немного грустная улыбка играет на его губах: он слушает море.

Возвращение в Париж скрасилось новостью: вернулась сестренка Анни. «Ты помнишь ее, Анри?» Он помнил: крикливое создание в белом пакете с кружевами. Он радовался, когда ее увезли. И не очень рад, что ее привезли обратно. Смутно он вспоминает, что ее появление на свет принесло в дом беду.

Теперь это маленькая англичанка, по-прежнему крикливая. Она так ужасно произносит французские слова, что все дети во дворе покатываются со смеху. В один прекрасный день это надоедает Анри. Он «дает раза» обидчикам: в конце концов она его сестра, его младшая сестра. Он даже мирится с тем, что ее капризы удовлетворяют в первую очередь. Впрочем, самый большой вес имеет все-таки Анри.

– Анри, попроси маму сделать пудинг с изюмом! – Анни, смешно коверкая французские слова, заглядывает ему в лицо.

– Я занят. Я ухожу в школу. Кроме того, мамы нет. Она ушла за покупками.

Впрочем, он может передать ей их общую просьбу посредством письма. Он с важным видом садится за стол, кладет перед собой лист линованой бумаги. Вот так, чуть наискосок, как учат на уроках чистописания. Очень важно он пишет письмо маме насчет пудинга с изюмом.

Анни смотрит через плечо брата, как его рука выводит на бумаге по-мальчишески размашистые строчки. Она полна глубокого почтения. Она снимает пылинку с его рукава. Во всем этом есть что-то от привычного: «Тс-с, отец пишет!»

Теперь отец реже запирается в кабинете. Теперь он чаще веселый, чем грустный. И дети оценивают все преимущества этой перемены.-

Зимними вечерами отец при свете настольной лампы под тюльпанообразным стеклянным абажуром раскрывает толстую книгу. Чаще всего это стихи. Когда приходят гости, отец с гордостью говорит: «Анри очень любит стихи». Анри не уверен, что это так. Но он легко запоминает как бы живые строки, окончания которых, странно сочетаясь, звучат, как музыка.