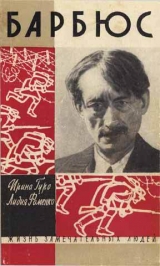

Текст книги "Анри Барбюс"

Автор книги: Ирина Гуро

Соавторы: Лидия Фоменко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)

М. Горький»

Барбюс не знал, что Горькому было нелегко написать это письмо, не знал и того, что о нем думали многие люди, желавшие сохранить его для партии и общего великого дела. Морис Торез направил Горькому письмо с характеристикой действий редактора «Монд». Секретарь ЦК Французской Компартии осуждал Барбюса за то, что тот допустил в журнале «надпартийные» выступления под флагом «объективной истины», вносящие чуждый партии дух в атмосферу «Монд». Создавалось впечатление, что сам Барбюс не до конца преодолел власть идей абстрактного гуманизма.

Друзья Барбюса верили в него, видели, что он заблуждается и сам не чувствует, в какую пучину затягивает его объективизм и ранее несвойственная ему «всеядность». Нельзя было допускать в революционном журнале, возглавляемом коммунистом, «универмага идеологий».

Жан Фревиль и Жак Дюкло, Бела Иллеш и Вайян-Кутюрье, Морис Торез и Марсель Кашен – все они желали Барбюсу добра. Критика их была суровой, но она была во спасение Барбюса.

Бела Иллеш писал Горькому и просил его убедить Барбюса в том, что нельзя одновременно стоять в рядах коммунистического лагеря и предоставлять страницы «Монд» социал-фашистам.

Д. З. Мануильский, хорошо знавший Барбюса и очень ценивший его, тоже писал Горькому:

«Дорогой Алексей Максимович! Мне стало известно, что тов. Торез… обратился к Вам с просьбой снять Ваше имя из списков редакторов «Монд».

Вполне поддерживая эту просьбу, я считал бы целесообразным придать этому Вашему акту (если бы Вы на него согласились) форму, которая придала бы ему характер еще одной попытки спасти его (Барбюса) для нашего фронта».

На Горького, как на всемирный моральный авторитет, возлагались надежды друзей Барбюса. Нужны были крутые меры, и Горький написал свое суровое письмо.

Барбюсу приходилось трудно. А тут еще коварные голоса «доброжелателей», телефонные звонки… Кто-то даже договорился до самого страшного, кто-то ‘уже нашептывал:

«Да, если будет так продолжаться дальше, придется уйти, хотя бы на время. Ничего не поделаешь».

Как! Ему уйти из коммунистической партии? Куда же это уйти? Разве есть такое место, куда он может уйти? Пусть партия осудила бы его, она неизмеримо выше не только остальных партий, но и всякого горделивого индивидуалистического одиночества. Нет, лучше все перенести! Главное: надо быть коммунистом. Это самое важное; обрести путь и сбиться с него, увидеть свет и утерять его – самое большое несчастье, какое может его постигнуть.

Такие мысли не отпускали его, он жил тяжело и тревожно.

Была большая, непрерывная работа, часто в постели, с температурой, с болями, туманящими мозг.

Книга «Золя» подвигалась вперед. И только это поддерживало его. Книге, вместившей в себя всю его духовную жизнь, жизнь писателя и политического деятеля, он отдавал свои силы, порою казалось – последние.

Дела требовали быть ближе к Парижу. Барбюс переехал в Омон, несмотря на холод и на то, что «Сильвия» была не приспособлена для зимы. Одолевали практические заботы. Нужны были средства для «Монд».

Пришлось сдавать в наем «Вижилию», чтобы выручить немного денег для журнала.

Но пережили и эту трудную зиму.

Ошибки не были неисправимы, как это могло показаться. Суровая дружба людей, которых он безмерно уважал, их резкая критика, письма Горького помогли Барбюсу справиться с тяжелым духовным кризисом. К тому же вскоре подоспела помощь в «Монд». В редакцию пришел молодой, энергичный работник, полный сил и желания помочь Барбюсу. Немецкий коммунист, писатель Альфред Курелла стал настоящим помощником Барбюса в журнале. Уже к началу 1933 года им удалось дать отпор ренегатам, которые, прикрываясь именем Барбюса, пытались разлагать революционное движение во Франции. Барбюс отстранил их от сотрудничества в журнале.

Несколько окрепнув после болезни, Барбюс снова был полон сил для осуществления планов борьбы.

Он видел, как надвигается фашизм на Европу. Он ощущал приближение катастрофы. Барбюс верил, что передовые силы мира смогут помешать войне; он помнил, какую мощь обнаружили эти силы на конгрессе в Берлине.

И воспоминания о совместной борьбе с Ролланом приводят Барбюса в Швейцарию, в маленький город Вильнёв, где живет Ромен Роллан.

Двенадцать лет назад они оба выступали против милитаризма, создавали боевую группу «Клярте».

Борясь и работая вместе, они поняли, что многое видят по-разному. Барбюс стал коммунистом. Роллан продолжал стоять на позициях идеалистических, «внепартийных». Идейные разногласия были многолетними и негасимыми; пылкий, непримиримый солдат революции Барбюс и медлительный фанатический гандист Роллан. Но это не мешало им оставаться друзьями, и перед лицом враждебных сил они всегда находили поддержку друг в друге.

После 1927 года Барбюс не видел Роллана. Но вот снова сгустились тучи фашизма над многострадальной Европой. И испытанные комбаттаны мира Барбюс и Роллан – снова вместе. Они встречаются в Вильнёве, чтобы предпринять активные действия.

Это тем более необходимо, так как реакция перешла в наступление.

6 мая 1932 года мир был потрясен известием об убийстве французского президента Поля Думера. Буржуазная пресса Франции трубит: «Русский большевик убил президента Думера!»

Мутные волны сенсации достигают Омона, где Барбюс деятельно готовится к предстоящему конгрессу. Возмущенный новой чудовищной провокацией против Страны Советов, Барбюс делится своими чувствами с Жаком Дюкло. В разговоре с руководителем партий яснее выступает для Барбюса весь механизм чудовищной провокации. Жак Дюкло высказывает мысль о необходимости выступления Барбюса с разоблачением. Он произносит слова, в которых сквозит его отношение к Барбюсу, пламенному трибуну, ставшему совестью Франции: «Какое мощное «Я обвиняю» вышло бы из-под Вашего пера!»

И вот маски сорваны. Выкормыш змеиного гнезда, свитого при попустительстве французского правительства, убийца Думера белогвардеец Горгулов признается, что совершил террористический акт в силу определенных политических причин. Как он заявил «а следствии, он «покушался на Думера, чтобы заставить Францию бороться против Советов».

С помощью Аннет Видаль Барбюс погружается в изучение белогвардейской прессы, он прослеживает преступный путь от бесстыдных наветов на Советскую страну до прямых призывов к террору.

Убийство Думера было звеном в цепи провокаций, одним из актов подрывной деятельности, которую долгие годы развивали белогвардейские организации, пригретые правителями Франции.

Истинное значение гнусной инсценировки заключалось в том, что правительство Тардье, как и его предшественники, поддерживало, подстрекало, финансировало и Сооружало белогвардейские сообщества, идущие преступным путем политических убийств и подготовки новой войны.

Все, что в результате кропотливого и беспристрастного выяснения фактов открылось возмущенному взору Барбюса, он излагает – в гневном и страстном документе, статье, озаглавленной «Я обвиняю». Статья помещена в «Юманите». Это горячий призыв французского патриота и друга СССР к людям доброй воли: быть бдительными, раскрывать происки врагов рабочего класса. Писатель бросает обвинение Тардье в том, что он играл в деле Горгулова «комедию, более чудовищную, чем смехотворную»…

Правительство Тардье подало в отставку. Провокация была сорвана.

2Барбюс любил работать по ночам. Вероятно, это была привычка его молодых лет, когда беспокойная жизнь журналиста оставляла ему для творчества только ночные часы с тишиной в маленькой квартирке на улице Беллефон, куда долетал приглушенным несмолкающий гул Парижа.

Молчание лесов, глубокий сон деревенских улиц окружали «Сильвию» покоем и умиротворенностью. Поля, еще черные, деревья, еще не зазеленевшие, дышали предчувствием весны. Но эта тишина казалась напряженной, это ожидание, разлитое в воздухе, заставляло думать о будущем. Оно тревожило, в нем таилась угроза.

Погруженная в темноту деревня обступала «Сильвию» неясными силуэтами уснувших домов. Только одно окно виллы выбрасывало пучок неяркого света. Барбюс работал большую часть ночи. Он сидел на стуле с подпиленными ножками, так как был слишком высок. Худая рука его быстро наносила на бумагу острые мелкие буквы.

Мысль о войне, которая в глубокой тайне уже готовится в недрах агрессивных государств, терзала Барбюса.

В сложной политической обстановке появилось воззвание, подписанное Ролланом и Барбюсом, призывавшее к организации Международного антивоенного конгресса. Инициаторы его хорошо понимали, что нужно «пробудить общественное мнение Европы и Америки, оцепеневшее под наркозом своей прессы». Комитет, состоящий из Роллана, Барбюса и Горького, обратился за поддержкой к Бернарду Шоу, Альберту Эйнштейну, Генриху Манну, Теодору Драйзеру, Эптону Синклеру, Джону Дос-Пассосу, Герберту Уэллсу, Полю Ланжевену и г-же Сун Ятсен. Это блистательное созвездие имен нужно было конгрессу не для пышности, а для подлинно делового участия в благородном деле. За этими именами шел народ. Привлекая интеллигенцию, инициаторы в то же время взывали «ко всем рабочим крупных мировых центров металлургической и химической промышленности и транспорта», предлагая им выбрать рабочих делегатов на конгресс. «Дело идет о том, чтобы образовать единый фронт работников умственного и физического труда, который должен остановить и сломить преступное наступление воинствующего империализма на Западе и на Дальнем Востоке.

Всеобщий сбор!»

Так писал Ромен Роллан о назначении и целях конгресса. Широко откликнулись на этот призыв все передовые люди стран мира.

Предполагалось созвать конгресс в Амстердаме. Определить место созыва этой всемирной ассамблеи было нелегко. Правительство Швейцарии запретило организацию конгресса на своей территории, объявив его «коммунистической затеей». Париж как место организации конгресса тоже отпадал – французские власти воспротивились въезду советской делегации. Безрезультатными оказались и переговоры с британскими властями.

Наконец голландское правительство разрешило проведение конгресса на своей территории. Но и оно в последнюю минуту проявило величайшую низость, пытаясь его сорвать. Незадолго до открытия конгресса Барбюс получил телеграмму: «Ввиду неполучения разрешения на въезд в Голландию советских делегатов, избранных на антивоенный конгресс, нельзя получить нужные транзитные визы. Поэтому просим принять все необходимые меры».

После выбора места конгресса инициаторам его еще предстояла схватка с деятелями II Интернационала. В Цюрихе Барбюс встретился с одним из них. Это был секретарь II Интернационала Фридрих Адлер, развивший бешеную активность, для того чтобы сорвать конгресс. Но Барбюс и Роллан не уступили своих позиций, и происки социал-демократии провалились.

Весь мир всколыхнула весть о конгрессе. «Конгресс!» – слово это не сходило со страниц газет, работали инициативные комитеты и группы, возникали сотни митингов.

27 августа 1932 года во Дворце автомобильной промышленности в Амстердаме открылся Международный антивоенный конгресс. Советской делегации во главе с А. М. Горьким и H. М. Шверником был запрещен въезд в Голландию. В послании Амстердамскому конгрессу А. М. Горький писал: «От лица советской делегации горячо приветствую Конгресс. Желаю членам Конгресса полного и глубокого единодушия в отрицательном отношении к империалистам, организаторам мировой бойни. К сожалению, в силу осторожности правительства Голландии я лишен права непосредственно участвовать в Конгрессе. Я не отрицаю за врагом его права на трусость, но в данном случае трусость кажется мне непонятной».

Эта «речь, которая не была произнесена», речь Горького была прочитана перед двухтысячной массой делегатов. Стоя слушал ее конгресс.

«От начала до конца конгресса его душой был Анри Барбюс, – писал Ромен Роллан об Амстердамском конгрессе. – Бесконечно утомленный, с осунувшимся лицом, сгорбившийся, худой, Барбюс, казалось, свалится под бременем, которое выпало на его долю… Но он, спокойный, терпеливый и настойчивый, сначала до конца непоколебимо сохранял то беспристрастие, которое было обещано и обеспечено…». «…И если звон коммунистических колоколов заглушал другие, то это потому, что другие «пастухи» не только уклонились, но мешали своему стаду прийти туда (прошу прощения за этот образ! Я пишу в Швейцарии и ко мне доносится с гор звон колокольчиков)».

Как грозный зов набата, раздавался на конгрессе гневный голос Барбюса, снова провозгласившего «Я обвиняю!» – «J’accuse!». Уже одним этим словом он соединил современное антивоенное движение с традицией борьбы с милитаризмом, восходящей к известному событию 1898 года, когда Эмиль Золя обратился с открытым письмом к президенту Французской республики.

Речь Барбюса была речью коммуниста, требования его были предельно отточены, обвинения его шли как бы от самой истории, от самого народа. Это был шедевр ораторского искусства Барбюса. И это было слово-действие.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1…20 сентября 1932 года Маргарита Ивановна Соловьева и Вава торопились на Белорусско-Балтийский вокзал. Их радовала растущая у них на глазах популярность Барбюса. С каждым приездом в СССР его узнавали больше, понимали глубже.

Площадь у вокзала заполнена народом. С трудом пробиваются они через цепи солдат, сквозь толпу комсомольцев. Они читают приветственные слова на транспарантах: «Да здравствует Амстердам!», «Привет мужественному борцу против войны и фашизма!», «Добро пожаловать, Анри Барбюс!»

Наш паровоз, вперед лети,

В Коммуне остановка… —

песня, сама летучая, стремительная, реет над колоннами.

Мать и дочь бегут по перрону вместе с другими. Вагон Барбюса виден издалека. В его окнах – красные флаги. На площадке – знакомая высокая фигура в пальто нараспашку.

Крики «Ура!». Гром оркестра. Барбюс, усталый, растроганный, счастливый, слушает «Марсельезу». К нему тянутся руки, молодежь скандирует: «Привет борцу за мир и единство!», «Привет другу СССР!»

Митинг вспыхнул на площади без подготовки, стихийно. Бела Иллеш сказал несколько слов, горячих, словно уголья подбрасывал. Восторженно приветствовал Барбюса комсомольский поэт Александр Безыменский, порывистый, искренний, растрепанный. Соловьева беспокойно вглядывалась в лицо гостя. Глаза его лихорадочно блестели. Руки были все время в движении, тонкие, нервные пальцы дрожали. В лице, во всей фигуре чувствовалась безмерная усталость. Он очень, очень изменился за три с небольшим года.

– Лишь бы был здоров! – попросту говорит Соловьева, наклоняясь к уху Аннет.

Они поехали в «Савой» – гостиницу, которую любил Барбюс.

По утрам он шутливо приветствовал «собрата по перу» – ученого дьяка, чей монумент возвышался неподалеку от «Савоя». Фантастические фрески Врубеля на фронтоне «Метрополя» возвращали его мысль к искусству.

В этот приезд Барбюса чествовали в Колонном зале Дома союзов.

Уже много раз он сидел в президиумах конгрессов, митингов, собраний, конференций, сотни раз выступал с речами. Но такого ощущения он никогда не испытывал. Ведь все, что сегодня говорилось, относилось к нему. Это было удивительное чувство. Сначала Барбюс смущался. Потом он ощутил, что все добрые и страстные слова принадлежат не ему одному, но тому великому движению, с которым он связал свою жизнь. И тогда он стал чествовать вместе со всеми мир, единство, антифашизм.

Выступали писатели; многих из них он уже знал. Федор Гладков, сохранивший в перипетиях своей трудной жизни удивительную юность души. Молодой мудрец Леонид Леонов, написавший своеобразную, очень русскую книгу «Вор». Бела Иллеш – соратник по МОПРу. Эгон Эрвин Киш, Анатоль Гидаш… И величественная в своей прекрасной старости Клара. Вечер был полон особого значения для Барбюса. Это было признание. Итог пройденного пути. И вместе с тем – напутствие и надежды, обращенные к нему.

Встреча с Горьким окрасила его пребывание в СССР большой радостью. В их отношениях не было больше холодка, возникшего в связи с ошибками «Монд». Великий русский учитель и французские друзья-коммунисты были правы, и Барбюс был рад признать их правоту, потому что, настаивая на своих ошибках, он отдалился бы от самого дорогого для него – от партии.

В вечер сорокалетнего юбилея Горького, в зале Большого театра, он снова тепло говорил с Алексеем Максимовичем. Горький познакомил Барбюса со своим сыном Максимом. И что-то новое открылось в этом глубоком и значительном человеке. Что-то интимное, семейное. Возникало представление о крепкой дружбе отца и сына, о молодой поросли, окружающей могучее дерево с великолепной гордой кроной.

…Сегодня доктора сообщили о болезни Горького. Барбюс взял листок бумаги и в правом углу вывел мелким отчетливым почерком: «6 октября 1932 г. Москва. Отель «Савой». Такие особенно важные для Барбюса личные письма он всегда писал сам. Он был в отчаянии, узнав о том, что Горький заболел после прекрасного вечера в Большом театре. Он выражал чувства братского восхищения и привязанности.

Барбюс выехал на Днепрострой. Его пригласили та открытие гиганта пятилетки, любимого детища советского народа. Ехали большой группой, вместе с московскими писателями.

Он ощутил то чувство единства, которое всегда обретал, попадая в советскую литературную среду. Его удивляли биографии тех, кто создавал новую литературу. Его познакомили с Панферовым. Барбюс еще не прочел роман «Бруски». Но их автор показался ему интересным человеком. Настоящий русский крестьянин, в прошлом пастух. Красивое, мужественное лицо, курчавая голова и голубые, неожиданно мечтательные глаза. Ему присуща добрая крестьянская «хитреца». Барбюс охотно принимает приглашение редакции «Октября». Хотя бы потому, что ему дорого само название – «Октябрь»!

Планам Барбюса не суждено было осуществиться. Прибыв на место, он получил телеграмму: 18 октября в Берлине – митинг. Председателем намечен Барбюс, выступит Генрих Манн.

Жизнь Барбюса полна резких контрастов: после сердечности и тепла в Советском Союзе нужно спешить в мрачный, фашизирующийся Берлин.

Снова поезд, снова Москва, уже прощальная, уже отходящая назад в окне вагона…

И чувство горечи оттого, что не удалось собрать достаточно материала для задуманной книги. Он уезжает с мыслями об этой книге, о том, что французы должны узнать больше, много больше о партии коммунистов, о советском народе, о его вождях.

В Берлине Барбюсу сообщают, что правительство запретило митинг в честь конгресса в Амстердаме.

– О дьявол! Нужно иметь железное сердце, чтобы выдержать все это!

– И здоровые легкие, – грустно добавляет Анкет, глядя из окна гостиницы на улицы, скованные осенней непогодой.

В Берлине стояли ветреные, холодные дни. Прохожие казались озабоченными и хмурыми. И в людных пивных реже слышались шутки.

Барбюс обладал удивительным свойством, которое можно было бы назвать политической интуицией. Беспрестанная тревога за судьбы мира сделала его чувствительным к малейшим отклонениям стрелки политического барометра. Мельчайшие, почти неуловимые движения, которые показались бы другому случайными, открывали ему какие-то глубинные процессы, заставляли его сердце сжиматься в тяжких предчувствиях.

По узкой Кессельштрассе прошел отряд юношей. В полувоенной одежде, с ножами у пояса. Они поют не громко, не вызывающе, в лад. Что они поют? Старую немецкую песню. О преуспевающем мельнике.

На углу – полицейский, мощный детина в блестящей каске Он смотрит на проходящий отряд, подымает руку. Властно останавливает движение на скрещении улиц. И угодливо, почти подобострастно делает знак юношам: они могут пройти. Самодовольная ухмылка тронула лицо одного, другого в колонне.

Что здесь такого? Но вдруг уличная сценка наполняется новым смыслом.

В выражении, скользнувшем по лицам, отблеск зловещего пламени. Оно полыхает где-то впереди, в будущем. Может быть, еще не близком, а может, быть, уже стоящем на пороге.

Барбюсу надо было повидаться с одним из депутатов рейхстага, живущим в Гамбурге. Переговорив с ним по телефону, Барбюс выехал из Берлина.

В Гамбурге шел мелкий дождь. Над Альстер-озером плотной пеленой лежал туман. Город был затянут его белесой дымкой, особенно густой в портовых кварталах. Они казались холодными, черными каналами, несущими свои воды к морю. Дома словно плыли по ним, как многоэтажные суда с частым рядом освещенных иллюминаторов. Фигуры прохожих под зонтиками намечались неясно, призрачно, сквозь туман.

Барбюс бродил по кварталам Сан-Паули, как это делает каждый приезжий. Мог же он когда-нибудь, хоть на один час, быть просто приезжим!

Утомившись и продрогнув, он захотел зайти куда-нибудь и увидел, что стоит у всемирно-известной харчевни с вывеской «Тут кормят, как у твоей мамы». В шумном окружении моряков, только что сошедших на берег с английского судна, стоящего в гавани, он выпил стакан грога. Он слушал разговоры этих ребят, обрывки песен. Вдыхал запахи моря, ветра и английского табака.

Давняя страсть к скитаниям проснулась в нем.

В молниеносно быстрых продвижениях скорыми, курьерскими поездами, автомобилем, самолетом его иногда посещало желание уйти с рюкзаком за плечами в горы и бродить по деревенским дорогам.

Однажды, давно, в Дрезденской галерее он остановился перед небольшой картиной. Он забыл имя художника, забыл краски той картины. Остался только образ одинокого путника, идущего по заманчиво петляющей горной дороге, и щемящее чувство красоты окружающего. Да еще название картины, необычное и, как ему показалось, удивительно подходящее к общему ее настроению. Название было немецкое: «Wandern! О, Wandern!» Он не мог бы точно перевести смысл этого возгласа на французский; не «бродяжить», и не «странствовать», и, уж, конечно, не «путешествовать». Он думал, что ближе всего было бы: «бродить, любуясь».

Стряхнув с себя тонкую паутину воспоминаний, он вышел на улицу. За час, проведенный им в харчевне, туман стал гуще, огни фонарей, плавающие в тумане, желтее и словно беспокойнее.

У него еще оставалось время до встречи с депутатом.

И он походил по набережной. Неожиданно он очутился недалеко от Паноптикума. Знаменитый Гамбургский музей восковых фигур был щедро освещен. У входа стоял монументальный швейцар. Его румяное лицо с густыми бровями и белоснежными бакенбардами выглядело так же великолепно, как его кепи и ливрея с золотыми галунами.

Очень старый, но все же внушительный человек в позе, странно соединяющей выправку солдата и готовность услужающего.

Он стоял, как изваяние. Поза подчеркивала неподвижность массивной фигуры у вертящейся двери. И все же эта неподвижность начинала беспокоить. В ней чудилось нечто противоестественное и давящее. Барбюс хорошо знал знаменитый «виц», рекламный трюк музея, и все же он забыл о нем и чуть не сунул монету в руку воскового привратника. Но в эту минуту живой швейцар, точная копия воскового, привычно протянул руку за мздой, предназначенной ему, а отнюдь не его восковому двойнику.

Было что-то отталкивающее в сосуществовании этих двух стариков, живого и воскового, стоявших здесь уже десятки лет. По мере того как менялась внешность швейцара, дельцы из музея вносили поправки во внешность воскового двойника, нанося морщины на маску лица, сменяя темный парик на седой. Невольно возникала мысль, что только смерть разлучит эти два так тесно связанных существа.

Начавший уже терять свою славу, Паноптикум почему-то обрел ее вновь в недавнее время. Кровавые сцены убийств, насилия, разыгрываемые восковыми актерами с правдоподобием, взвинчивающим нервы; галерея «знаменитых международных преступников» «от Каина до Аль Капоне» привлекали особую публику. По залам музея толкались штурмовики в обнимку с девками, какие-то провинциалы с военной выправкой, молодые люди, напомнившие Барбюсу портовых апашей Марселя.

Здесь громко, во всю глотку, восхищались, гоготали, ужасались при виде трупов семи жен Синей Бороды или злодейств гангстеров, изображенных с немецкой педантичностью.

Барбюс рассеянно глядел по сторонам, то и дело натыкаясь на одиноких зрителей, застывших перед зловещими сценами. Он рассеянно извинялся и тут же обнаруживал свою ошибку: зрители оказывались восковыми, их задумчивая поза в точности повторяла позу живых.

На минуту его внимание задержал кощунственно правдоподобный оркестр Штрауса. Восковые музыканты под управлением воскового дирижера застыли, с вековым усердием исторгая неслышную мелодию из молчаливых инструментов.

Потом он очутился в какой-то комнате, полной народу, где уже вовсе не мог отличить восковые фигуры от живых, потому что те же штурмовики и апаши и те же девки попадались ему на каждом шагу, и казалось, что восковые хотят затесаться в толпу живых. Он болезненно ощутил запах пота и дешевых сигар, к которому примешивалось мертвенно-сладковатое веяние разогревшегося воска. И этот запах живо напомнил ему траншею, полную мертвецов.

Он вдруг ужаснулся при виде окружающих. Он прочитал на их лицах упоение кровавыми сценами, жадное любопытство и самозабвенное наслаждение видом страданий.

Людской поток подхватил его, и ему показалось, что этот поток готов выплеснуться на улицу, затопить ее, разлиться широко и губительно.

И он уже собирал силы, чтобы преградить ему дорогу. И звал своих друзей и товарищей: «Не дадим пройти свастике!»

…Он очутился на улице.

Глотнул воздуху, влажного и соленого. «Первый вечерний выпуск!» – кричали газетчики. В руке привычно хрустнул газетный лист: «Новая вылазка мюнхенских путчистов… Ударом ножа убит рабочий». «В Нью-Йорке спущен на воду новый крейсер водоизмещением в 10000 тонн…»

Встреча с депутатом вернула Барбюсу настроение уверенности и надежды. Еще много в этой стране людей, готовых встать стеной, чтобы преградить дорогу фашистскому чудовищу!