Том 4. Классические розы

Текст книги "Том 4. Классические розы"

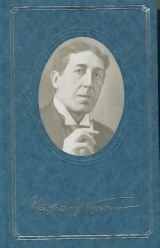

Автор книги: Игорь Северянин

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)

Над калиткой арка из рябины.

Барбарис разросся по бокам.

За оградой домик голубиный.

Дым из труб, подобный облакам.

Домик весь из комнаты и кухни.

Чистота, опрятность и уют.

Подойди к окну и тихо стукни:

За стеклом два глаза запоют.

Женщина с певучими глазами

Спросит, кто любимый твой поэт,

И, с улыбкой прислонившись к раме,

Терпеливо будет ждать ответ.

Назови какое хочешь имя:

Будь то Надсон или Малларме,

В дом, где облака таятся в дыме,

Будешь вхож, назвать себя сумев.

Если же ты скажешь: «Что мне в этом!

Знать стихов я вовсе не хочу», —

Женщина, рожденная поэтом,

Вдруг погасит взоры, как свечу.

И хотя бы кудри поседели

Пред стеклом, скрывающим уют,

О твоем тебя не спросят деле

Те глаза, которые поют…

1927

На закате…отдыхала глазами на густевшем закате…

Н. Лесков

Отдыхала глазами на густевшем закате,

Опустив на колени том глубинных листков,

Вопрошая в раздумьи, есть ли кто деликатней,

Чем любовным вниманьем воскрешенный Лесков?

Это он восхищался деликатностью нищих,

Независимый, гневный, надпартийный, прямой.

Потому-то любое разукрасят жилище

Эти книги премудрости вечной самой.

А какие в них ритмы! А какая в них залежь

Слов ядреных и точных русского языка!

Никаким модернистом ты Лескова не свалишь

И к нему не посмеешь подойти свысока.

Достоевскому равный, он – прозеванный гений.

Очарованный странник катакомб языка!

Так она размышляла, опустив на колени

Воскрешенную книгу, созерцая закат.

1928

Солнечный луч

В твою мечтальню солнце впрыгнуло

С энергиею огневой,

И, разогревшись, кошка выгнула

Полоски шубки меховой.

И расплескался луч в хрусталиках

Цветочной вазы от Фраже,

С улыбкой на диванных валиках

Заметив томики Бурже…

Луч попытается камелии

Понюхать, в тщетном рвеньи рьян.

Разглядывая рукоделия,

Тебе покажет на изъян.

Потом (пойми, ведь солнце молодо

И пустовато, как серсо!)

Чуть-чуть придать захочет золота

Недопитому кюрасо…

О, солнце марта любознательно,

В нем шутка и предвешний хмель!

Смотри, сосет оно признательно

Развернутую карамель…

И все стремится в сердце девичье

Бесцеремонно заглянуть:

Вместилась в грудь строфа ль Мицкевича,

Строфа ль Мюссе вместилась в грудь?

И напроказничав в мечталенке,

Взглянув кокетливо в трюмо,

Запрячется в конвертик маленький,

В котором ты пошлешь письмо…

1926

Узор по канве

По отвесному берегу моря маленькой Эстии,

Вдоль рябины, нагроздившей горьковатый коралл,

Где поющие девушки нежно взор заневестили,

Чья душа целомудренней, чем березья кора,

По аллее, раскинутой над черной смородиной,

Чем подгорье окустено вплоть до самой воды,

Мы проходим дорогою, что не раз нами пройдена,

И все ищем висячие кружевные сады…

И все строим воздушные невозможные замки,

И за синими птицами неустанно бежим,

Между тем как поблизости – ласточки те же самые,

Что и прошлый раз реяли, пеночки и стрижи.

Нет, на птицу на синюю не похожа ты, ласточка,

На палаццо надземное не похожа изба.

Дай рябины мне кисточку, ненаглядная Эсточка,

Ту, что ветер проказливо и шутя колебал…

Toila – Valaste

1928

Отличной от других

Ты совсем не похожа на женщин других:

У тебя в меру длинные платья,

У тебя выразительный, сдержанный смех

И выскальзыванье из объятья.

Ты не красишь лица, не сгущаешь бровей

И волос не стрижешь в жертву моде.

Для тебя есть Смирнов, но и есть соловей,

Кто его заменяет в природе.

Ты способна и в сахаре выискать «соль»,

Фразу – в только намекнутом слове…

Ты в Ахматовой ценишь бессменную боль,

Стилистический шарм в Гумилеве.

Для тебя, для гурманки стиха, острота

Сологубовского триолета,

И, что Блока не поцеловала в уста,

Ты шестое печалишься лето.

А в глазах оздоравливающих твоих —

Ветер с моря и поле ржаное.

Ты совсем не похожа на женщин других,

Почему мне и стала женою.

1927

Любовь короннаяПосв. Ф.М.Л.

Она, никем не заменимая,

Она, никем не превзойденная,

Так неразлюбчиво-любимая,

Так неразборчиво влюбленная,

Она, вся свежесть призаливная,

Она, моряна с далей севера,

Как диво истинное, дивная,

Меня избрав, в меня поверила.

И обязала необязанно

Своею верою восторженной,

Чтоб все душой ей было сказано,

Отторгнувшею и отторженной.

И оттого лишь к ней коронная

Во мне любовь неопалимая,

К ней, кто никем не превзойденная,

К ней, кто никем не заменимая!

1929

Твоя дорожка

Свежей душистого горошка,

И значит – свежести свежей,

Немножко больше, чем немножко,

Ты захотела стать моей…

И к свежим я влекусь озерам

В незаменимости лесной,

Твоим сопровождаем взором,

Сопутствуем твоей весной.

Он сник, услад столичных демон,

Боль причинивший не одну…

Я платье свежее надену!

Я свежим воздухом вздохну!

Я – твой! Веди меня! Дорожка,

Мне выисканная тобой, —

Свежей душистого горошка:

Свежее свежести самой!

1929

Ведь только ты одна!

Ни одного цветка, ни одного листка.

Закостенел мой сад. В моем саду тоска.

Взад и вперед хожу, по сторонам гляжу.

О чем подумаю, тебе сейчас скажу.

Ведь только ты одна всегда, всегда нежна,

В печальной осени душе всегда нужна.

И только стоит мне взглянуть в глаза твои —

Опять весна пришла и трелят соловьи.

И на устах моих затеплен юный стих

От прикасания живящих уст твоих.

И пусть в саду пустом ни одного цветка,

И пусть в бокале нет ни одного глотка,

И пусть в столе моем нет ни одной строки, —

Жду мановения твоей благой руки!

1929

Любовница1

«Любовница» пошло звучит, вульгарно,

Как все позахватанное толпой,

Прочти ли сам Пушкин свой стих янтарный,

Сама ли Патти тебе пропой.

Любовница – плоть и кровь романа,

Живая вода мировых поэм.

Вообразить себе Мопассана

Без этого слова нельзя совсем…

Любовница – дивное русское слово,

И как бы ты смел на него напасть,

Когда оно – жизни основа

И в нем сочетались любовь и страсть?!

2

В этом слове есть что-то неверное,

Драматическое что-то есть,

Что-то трогательное и нервное, —

Есть оправдываемая месть.

В этом слове есть томик шагреневый,

На бумаге веленевой станс.

В этом слове есть тайна Тургенева

И сиреневый вешний романс.

Благодатно до гроба запомнится

Озаряющее бытие

Грустно-нежное слово «любовница»,

Обласкавшее сердце твое.

3

Если же слово это

Может быть применимо

К собственной – не другого

И не к чужой – жене,

Счастье тебе готово,

Равное власти Рима

В эру его расцвета,

Можешь поверить мне!

1929

Стихи октябрьского заката

Ты чутко читала Сергея Волконского

На синей тахте у стены голубой.

Я только что кончил работу с эстонского,

И мы говорили о книге с тобой.

– Ведь это не часто, чтоб книга претолстая

Была целиком и умна, и тонка, —

Сказала так славно, и хлынули волосы

Каштановым ливнем на край дневника.

Луч солнца упал на склоненную талию,

На женственный шелк старомодных волос.

И нас, северян, потянуло в Италию,

И южное в северном сердце зажглось!

Ты вспомнил а строфы священные Блоковы,

Шепнула: «И нашим бы музам на юг…»

А луч западающий двигался около,

Как будто обрадовался: «узнаю!»

1929

Как хорошо…

Как хорошо, что вспыхнут снова эти

Цветы в полях под небом голубым!

Как хорошо, что ты живешь на свете

И красишь мир присутствием своим!

Как хорошо, что в общем внешнем шуме

Милей всего твой голос голубой,

Что, умирая, я еще не умер

И перед смертью встретился с тобой!

1928

На колокола

На колокола

Ко всенощной зовут колокола,

Когда, в путь вышедшие на рассвете,

Мы различаем в далях монастырь.

Окончен лес, и пыльная бела

В полях дорога к церкви, где на третьей

Версте гора, вокруг которой ширь.

Там, за полями, на горе собор

В лучах печалящегося заката,

И не печальные ли купола?

Нам, проозеренный оставив бор,

Где встретилась с утра одна лишь хата,

Идти на нежные колокола.

У башенки зубчатого кремля,

Воздвигнутой над позаросшим скатом,

Свернув с пути, через калитку мы

Вступаем в монастырь. Его земля

Озарена печалящим закатом,

И в воздухе сгущенье белой тьмы.

Монашенки бесшумны и черны.

Прозрачны взоры. Восковые лики.

Куда земные дели вы сердца?

Обету – в скорби данному – верны,

Как вы в крови своей смирили клики?

Куда соблазн убрали из лица?

Иль, может быть, покойницы на вид,

Иных живых вы, девушки, живее,

И молодость повсюду молода?

И в ночь, когда сирень зашевелит

Свой аромат и вас весной овеет,

Не ищете ли повод для стыда?…

1927

МолитваДостоевскому

Благочестивого монастыря

Гостеприимство радостно вкушая,

Я говорю: жизнь прожита большая,

Неповторяемая на земле!

Все находимое порастерял

И вот, слезами взоры орошая,

Я говорю: жизнь прожита большая…

Проговорил – и сердцем обомлел:

Большая жизнь, но сколького не знал!

Мелькают страны, возникают лица

Тех, о которых некому молиться,

Кто без молитвы жил и постарел…

Чем дольше-жизнь, тем явственней сигнал…

С кем из безвестных суждено мне слиться?

О всех, о ком здесь некому молиться,

Я помолюсь теперь в монастыре…

Ночь под 1927 г.

Земное небо

Как царство средь царства, стоит монастырь.

Мирские соблазны вдали за оградой.

Но как же в ограде – сирени кусты,

Что дышат по веснам мирскою отрадой?

И как же от взоров не скрыли небес, —

Надземных и, значит, земнее земного, —

В которые стоит всмотреться тебе,

И все человеческим выглядит снова!

1927

На монастырском закате

Если закат в позолоте,

Душно в святом терему.

Где умерщвленье для плоти

В плоти своей же возьму?

Дух воскрыляю свой в небо…

Слабые тщетны мольбы:

Все, кто вкусили от хлеба,

Плоти навеки рабы.

Эти цветы, эти птицы,

Запахи, неба кайма,

Что теплотой золотится,

Попросту сводят с ума…

Мы и в трудах своих праздны, —

Смилуйся и пожалей!

Сам ты рассыпал соблазны

В дивной природе своей…

Где ж умерщвленье для плоти

В духе несильном найду?

Если закат в позолоте —

Невыносимо в саду…

1927

Черные, но белые

Белоликие монахини в покрывалах скорбно-черных,

Что в телах таите, девушки, духу сильному покорных?

И когда порханье запахов в разметавшемся жасмине,

Не теряете ли истины в ограждающем Амине?

Девушки богоугодные, да святятся ваши жертвы:

Вы мечтательны воистину, вы воистину усердны!

Но ведь плотью вы оплотены, и накровлены вы кровью, —

Как же совладать вы можете и со страстью, и с любовью?

Соловьи поют разливные о земном – не о небесном,

И о чувстве ночи белые шепчут грешном и прелестном…

И холодная черемуха так тепло благоухает,

И луна, луна небесная, по-земному так сияет…

Как же там, где даже женщины, даже женщины – вновь девы,

Безнаказанно вдыхаете ароматы и напевы?

Не живые ль вы покойницы? Иль воистину святые? —

Черные, благочестивые, белые и молодые!

1927

Все они говорят об одномС.В. Рахманинову

Соловьи монастырского сада,

Как и все на земле соловьи,

Говорят, что одна есть отрада

И что эта отрада – в любви…

И цветы монастырского луга

С лаской, свойственной только цветам,

Говорят, что одна есть заслуга:

Прикоснуться к любимым устам…

Монастырского леса озера,

Переполненные голубым,

Говорят: нет лазурнее взора,

Как у тех, кто влюблен и любим…

1927

У моря и озер

У моря и озер

У моря и озер, в лесах моих сосновых,

Мне жить и радостно, и бодро, и легко,

Не знать политики, не видеть танцев новых

И пить, взамен вина, парное молоко.

В особенности люб мне воздух деревенский

Под осень позднюю и длительной зимой,

Когда я становлюсь мечтательным, как Ленский,

Затем, что дачники разъехались домой.

С отъездом горожан из нашей деревеньки

Уходит до весны (как это хорошо!)

Все то ходульное и то «на четвереньках»,

Из-за чего я сам из города ушел…

Единственно, о чем взгрустнется иногда мне:

Ни звука музыки и ни одной души,

Сумевшей бы стиха размер расслышать давний

Иль новый – все равно, кто б о стихе тужил.

Здесь нет таких людей, и вот без них мне пусто:

Тот отрыбачил день, тот в поле отпахал…

Как трудно без души, взыскующей искусства,

Влюбленной в музыку тончайшего стиха!

Доступность с простотой лежат в моих основах,

Но гордость с каждым днем все боле мне сродни:

У моря и озер в лесах моих сосновых

Мы с Музой радостны, но в радости – одни.

1927

На земле в красоте

Восемь лет я живу в красоте

На величественной высоте.

Из окна виден синий залив.

В нем – луны золотой перелив.

И – цветущей волной деревень —

Заливает нас в мае сирень,

И тогда дачки все и дома —

Сплошь сиреневая кутерьма!

Оттого так душисты мечты —

Не сиреневые ли цветы?

Оттого в упоенье душа,

Постоянно сиренью дыша…

А зимой – на полгода – снега,

Лыжи, валенки, санки, пурга.

Жарко топлена русская печь.

Книг классических четкая речь.

Нет здесь скуки, сводящей с ума:

Ведь со мною природа сама.

А сумевшие сблизиться с ней

Глубже делаются и ясней.

Нет, не тянет меня в города,

Где царит «золотая орда».

Ум бездушный, безумье души

Мне виднее из Божьей глуши.

Я со всеми в деревне знаком:

И с сапожником, и с рыбаком.

И кого не влекут кабаки,

Те к поэту идут рыбаки.

Скучно жить без газет мужичку…

Покурить мне дадут табачку,

Если нет у меня самого.

Если есть – я даю своего.

Без коня, да и без колеса

Мы идем на озера в леса

Рыболовить, взяв хлеба в суму,

Возвращаясь в глубокую тьму.

И со мной постоянно она,

Кто ко мне, как природа, нежна,

Чей единственный истинный ум

Шуму дрязг предпочел синий шум.

Я природой живу и дышу,

Вдохновенно и просто пишу.

Растворяясь душой в простоте,

Я живу на земле в красоте!

1925

Десять лет

Десять лет – грустных лет! – как заброшен в приморскую глушь я.

Труп за трупом духовно родных. Да и сам полутруп.

Десять лет – страшных лет! – удушающего равнодушья

Белой, красной – и розовой! – русских общественных групп.

Десять лет! – тяжких лет! – обескрыливающих лишений,

Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды.

Десять лет – грозных лет! – сатирических строф по мишени

Человеческой бесчеловечной и вечной вражды.

Десять лет – странных лет! – отреченья от многих привычек,

На теперешний взгляд – мудро-трезвый – ненужно-дурных…

Но зато столько ж лет рыб, озер, перелесков, и птичек,

И встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны!

Но зато столько ж лет, лет невинных, как яблоней белых

Неземные цветы, вырастающие на земле,

И стихов из души, как природа, свободных и смелых,

И прощенья в глазах, что в слезах, и – любви на челе!

1927

Не устыдись…

Не устыдись, склонив свои колени,

Благодарить в восторге небеса,

Что зришь еще один расцвет сирени

И слышишь птиц весенних голоса.

Земля цветет, вчера еще нагая,

Цветет душа, ее цветам внемля.

Нисходит в сердце радость всеблагая.

Ценней бессмертья – смертная земля!

Один лишь раз живя на этом свете

И ощущая землю только раз,

Забудь о судьбах будущих столетий:

Вся жизнь твоя – в лучах раскрытых глаз!

1926

В деревушке у моря

В деревушке у моря, где фокстротта не танцуют,

Где политику гонят из домов своих метлой,

Где целуют не часто, но зато, когда целуют,

В поцелуях бывают всей нетронутой душой;

В деревушке у моря, где избушка небольшая

Столько чувства вмещает, где – прекрасному сродни —

В город с тайной опаской и презреньем наезжая

По делам неотложным, проклинаешь эти дни;

В деревушке у моря, где на выписку журнала

Отдают сбереженья грамотные рыбаки

И которая гневно кабаки свои изгнала,

Потому что с природой не соседят кабаки;

В деревушке у моря, утопающей весною

В незабвенной сирени, аромат чей несравним, —

Вот в такой деревушке, над отвесной крутизною,

Я живу, радый морю, гордый выбором своим!

1927

Соблазны влаги

В однообразии своем разнообразны,

Они разбросаны, как влажные соблазны,

Глазами женскими, и женственны они,

Как дальней юности растраченные дни.

Я часто к ним иду, покорный власти зова.

Один прохладный глаз лучится васильково.

Другой – коричневый – лукавой глубиной

Коварно ворожит, веселый, надо мной.

И серый – третий – глаз, суровый, тайно-нежный,

Напоминает мне о девушке элежной,

Давно утраченной в те щедрые лета,

Когда вот эта жизнь была совсем не та…

И глядя на друзей, взволнованных и влажных,

Я вспомнил девушек в домах многоэтажных

И женщин с этою озерностью в глазах,

Всех женщин, взрощенных и вскормленных в лесах

Отчизны, взвившейся на мир змеей стожалой,

Крылатой родины, божественной, но шалой…

Их было у меня не меньше, чем озер

В лесу, где я иду к обители сестер:

Не меньше ста озер и женских душ не меньше,

Причем три четверти приходится на женщин.

И, углубляясь в приозерные леса,

Я вижу их глаза, я слышу голоса

И слезы вижу я, и смех припоминаю…

Я ими обладал, – я их теперь не знаю.

Я смутно помню их, когда-то близких мне,

Мне отдававших все со мной наедине —

И души, и тела… И что боготворимо

Когда-то было мной, теперь не больше дыма…

В разнообразии своем однообразны

Вдруг стали все они, и влажные соблазны

Их некогда живых и мертвых ныне глаз

Не будят нежности, не вовлекут в экстаз.

Настолько радостны нагаданные встречи,

Настолько тягостны разлуки. Вы – далече,

Непредназначенные женщины мои!..

И видя хлесткие движения змеи,

Ползущей к озеру, и вспомнив о России,

Глаза усталые, глаза немолодые

Закрыв в отчаяньи, я знаю, что слеза

Мне зацелованные женщиной глаза

Кольнет нещедрая – последняя, быть может:

Утеря каждая до сей поры тревожит…

О, эти призраки! Мучительны они…

Я силюсь позабыть растерзанные дни,

Смотрюсь в озера я, но – влажные соблазны

В однообразии уже однообразны…

14-го окт. 1928

В пути

Иду, и с каждым шагом рьяней

Верста к версте – к звену звено.

Кто я? Я – Игорь Северянин,

Чье имя смело, как вино!

И в горле спазмы упоенья.

И волоса на голове

Приходят в дивное движенье,

Как было некогда в Москве…

Там были церкви златоглавы

И души хрупотней стекла.

Там жизнь моя в расцвете славы,

В расцвете славы жизнь текла.

Вспененная и золотая!

Он горек, мутный твой отстой.

И сам себе себя читая,

Версту глотаю за верстой!

4 октября 1928

В пустые дни

Бывает: сразу станут дни пусты.

Рьянь стихнет в них. Я складываю книжки

И тридцать верст иду без передышки

В свой девичий озерный монастырь.

Идти лесными тропами легко,

Бесчисленные обходить озера,

Идти не очень тихо и не скоро,

Дышать сосной и влагой глубоко.

Со мною только удочка моя —

Дороже всех услад земных тростинка.

Об Аглавене грежу Метэрлинка

И мучаюсь о Селизете я…

К закату возникает монастырь.

Мне шлют привет колокола вечерни.

Все безнадежнее и все безмерней

Я чувствую, как дни мои пусты…

1928

Вода примиряющая

Сам от себя – в былые дни позера,

Любившего услад душевных хмель —

Я ухожу раз в месяц на озера,

Туда, туда – за тридевять земель…

Почти непроходимое болото.

Гнилая гать. И вдруг – гористый бор,

Где сосны – мачты будущего флота —

Одеты в несменяемый убор.

А впереди, направо, влево, сзади,

Куда ни взглянешь, ни шагнешь куда,

Трав водяных взлохмаченные пряди

И все вода, вода, вода, вода…

Как я люблю ее, всегда сырую,

И нежную, и емкую, как сон…

Хрустальные благословляю струи:

Я, ими углубленный, вознесен.

Люблю сидеть над озером часами,

Следя за ворожащим поплавком,

За опрокинутыми вглубь лесами

И кувыркающимся ветерком…

Как солнышко, сверкает красноперка,

Уловлена на острие крючка.

Трепещущая серебрится горка

Плотвы на ветхом днище челнока.

Под хлюпанье играющей лещихи,

Что плещется, кусая корни трав,

Мои мечты благочестиво тихи,

Из городских изъятые оправ…

Так как же мне от горя и позора

К ненужью вынуждающей нужды

Не уходить на отдых на озера

К смиренью примиряющей воды?…

1926, сентябрь

Лесные озера

За пустынною станцией Орро,

От морской теплоты в стороне,

Шелестят шелковисто озера

О разверенной старине…

К ним лесные приводят канавы,

Тропки вьются, вползая в бурьян.

Все в слепнях мечевидные травы.

В медуницах цветет валерьян.

Скрылось первое озеро в желтый

Длинностебельный лильчатый шарф,

Что при солнце слепительно золот:

Это – тинистое Пиен-Ярв.

А за ним – удаленное к югу,

Растворенное в голубизне,

Голубому подобное лугу, —

Дремлет Изана-Ярв в полусне.

Мы идем, как лунатики, в чарах,

Отдаляясь от моря и рек.

Нас приветствует, все в ненюфарах,

Сонно-нежное озеро Рэк.

Под сосновою скользкой горою,

Жуть в глубины бездонные влив,

В час рассвета и лунной порою

Угрожающе озеро Лийв.

Салютуя удилищем влаге,

Мы идем к благодати полян,

Где береза сквозистые флаги

Наклоняет над озером Пан.

Но вся песня была бы бестактна,

Если б этой, последней из строф

Я не отдал для озера Акна,

Украшенья эстийских лесов.

1926, август

Моя удочка

Эта удочка мюнхенского производства,

Неизменная спутница жизни моей,

Отвлекает умело меня от уродства

Исторических – и истерических! – дней.

Эта палочка тоненькая, как тростинка,

Невесомая, гибкая, точно мечта,

Точно девушка, – уж непременно блондинка, —

Восхитительные мне открыла места.

Нежно взяв ее в руки и мягко лаская,

Как возлюбленную, я иду с ней в леса,

Где не встретится нам эта нечисть людская,

Где в озерах поблескивают небеса.

Мы идем с нею долго – с утра до заката —

По тропинкам, что трудный соткали узор.

Нам встречается лишь лесниковая хата,

Но зато нам встречается много озер!

И на каждом из них, в мелочах нам знакомом,

Мы безмолвный устраивать любим привал.

Каждый куст служит нам упоительным домом,

Что блаженство бездомному мне даровал.

Наклонясь над водой и любуясь собою

В отразивших небес бирюзу зеркалах,

Смотрит долго подруга моя в голубое,

Любопытство в тигровых будя окунях.

И маня их своим грустно-хрупким нагибом,

Привлекает на скрытый червями крючок,

Чисто женским коварством доверчивым рыбам

Дав лукавый, – что делать: смертельный, – урок.

Уловив окунька, выпрямляется тотчас

И, свой стан изогнув, легкий свист торжества

Издавая, бросает, довольная очень,

Мне добычу, лицо мне обрызгав едва…

Так подруга моя мне дает пропитанье,

Увлекает в природу, дарует мечты.

Оттого-то и любы мне с нею скитанья —

С деревянной служительницей Красоты!

1927