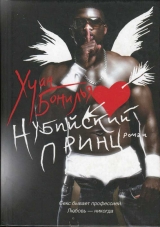

Текст книги "Нубийский принц"

Автор книги: Хуан Бонилья

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

Хуан Бонилья

Нубийский принц

ОДИН

Я посвятил себя спасению человеческих жизней. Ни больше ни меньше. Звучит чересчур высокопарно, но я действительно их спасал, и размер моего вознаграждения прямо зависел от количества спасенных. В те времена моя жизнь напоминала партию в теннис: один игрок не покидал пределов своего дома, гостиной с огромным телевизором, лаборатории, в которой он печатал фотографии, уютного бара, где можно было не спеша поглощать завтрак, чувствуя себя совершенно счастливым, маленькой книжной лавки на углу, овощного ларька, хозяйка которого, здоровенная тетка с радушной улыбкой, приберегала для него самый сладкий виноград и самые спелые персики, интернет-кафе, где он часами просиживал в Сети. Другой разъезжал по отведенной ему половине континента. От Кадиса до Сицилии. Как правило, я сам решал, куда направиться, хотя порой приходилось подчиняться обстоятельствам: какая-нибудь ржавая посудина, до отказа набитая албанцами, садилась на мель неподалеку от Бриндизи, и мне приходилось сломя голову мчаться в Рим, брать напрокат машину и нестись на место встречи со вторым игроком.

Так в чем же заключалась твоя работа? – спросите вы. Кого и как ты спасал? Что ж, попробую объяснить: пожарных и спасателей интересует исключительно наше физическое существование. Пожарный вытаскивает человека из огня, спускает по раздвижной лестнице, препоручает заботам медиков и перестает интересоваться их судьбой. Спасатель, сделав искусственное дыхание девушке, едва не погибшей в волнах, обычно не предлагает ей руку и сердце. Я же искал в грязи драгоценные камни, очищал их и полировал, придавая им истинный блеск. Мой путь лежал туда, где красота погибала в нищете. Я дарил ей жизнь, которой она была достойна. Вот в чем заключался для меня смысл спасения.

Вот я в Тарифе, на пляже, солнце несмело опускается за линию горизонта, за моей спиной причудливо переплетаются окаменевшие древесные стволы. К берегу только что пристали несколько дюжин африканцев на своих утлых суденышках. Мокрые и жалкие, они сгрудились у самой кромки воды и пугливо озираются. Береговая охрана тут как тут. Одни бедолаги вот-вот потеряют сознание, другие молят о глотке воды, и у всех зуб на зуб не попадает. Но жандармам плевать, им главное зарегистрировать вновь прибывших. Негры хватаются за непромокаемые пояса, в которые зашиты их скудные сбережения. Но вот на пляже появляются телекамеры, и у жандармов, словно по волшебству, находятся и полотенца и бутылки с водой. Так всегда и бывает: сначала вызывают телевидение, а уж потом “скорую”. Я в списке между телевизионщиками и врачами, разумеется, если действие происходит в зоне моей ответственности. Не стану скрывать: дружбу с правоохранительными органами приходится поддерживать при помощи новеньких хрустящих купюр. Очередной представитель власти звонит мне ни свет ни заря и шепчет, прикрыв ладонью трубку: “Там-то через полчаса”. И через полчаса я там. Знакомый лейтенант тихонько предупреждает: “У тебя пятнадцать минут”. Бегло осмотрев новоприбывших, я выбираю подходящий экземпляр, и офицер кивает: “О’кей, через пару часов приходи в комендатуру”. В условленное время в комендатуре меня поджидает девчонка в красной рубашке и штанах, которые когда-то были белыми, с затравленным взглядом: “Пожалуйста, только не делайте мне ничего!” Потерпевших кораблекрушение ждет медосмотр и чашка кофе, а если какой-нибудь сотрудник миграционной службы накануне смотрел душещипательное кино, то еще и булочка в придачу. Мое дело – забрать трофей и исчезнуть вместе с ним как можно скорее. С девчонкой я стараюсь держаться подчеркнуто любезно, ведь мне надо завоевать ее доверие. Первым делом я вручаю ей заранее купленные кроссовки и тенниску. Вскоре она начинает задавать вопросы. Куда мы едем? Что будет с моими (почти у каждого на берегу остаются родители или братья)? Приходится открывать карты и терпеливо объяснять, что ей выпал редкий шанс на спасение, а остальных сегодня же отправят восвояси, и то если у жандармов не будет дел поважнее. Если мой трофей не говорит по-английски, а так обычно и бывает, я не скуплюсь на переводчика, чтобы как следует разъяснить все тонкости нашего дела. Моя главная задача – сделать так, чтобы мне доверились. Иногда я снабжаю новеньких телефонами наших моделей: если среди них находятся земляки, дело сразу идет на лад. Как правило, над каждым трофеем приходится серьезно поработать, дабы выставить его красоту в самом выгодном свете. Но через пару дней их можно показывать начальству. Обычно я заранее знаю, одобрят ли мой трофей. И никогда не спорю. Едва ли моя начальница застынет с раскрытым ртом при виде Надим – про себя я называю спасенных придуманными именами, иногда они говорят мне, как их зовут, но фамилии почти всегда скрывают, – она вообще редко удивляется или умело скрывает удивление, но у новенькой все же есть немало шансов сделаться моделью. После краткого собеседования трофеям устраивают фотосессию, чтобы поместить их снимки в клубный каталог. Но все это происходит уже без меня: я только спасаю жизни. За своих протеже я спокоен, ведь каждая ночь с ними стоит огромных денег, а им причитается двадцать процентов от каждой выплаты. Обычно модель работает три-четыре дня в неделю. Фиксированных цен не существует. Скажу лишь, что абсолютное большинство наших моделей мне не по карману. А скидок для охотников в Клубе не предусмотрено.

Вам, должно быть, интересно, как я сделался охотником. Что ж, у каждой истории есть начало. Порой причина, по которой мы приступаем к рассказу, бывает важнее самого повествования. Как получается, что мы ни с того ни с сего решаем поведать кому-то о своей судьбе? Ответов существует ровно столько же, сколько самих историй, а моя начинается незадолго до того, как я решил вступить в клуб “Олимп”. Как вам такой зачин: в один прекрасный день я отправился в Боливию, чтобы показывать цирковые представления обездоленным детишкам из городских трущоб. Мне было двадцать три года, а в этом возрасте каждый из нас думает, что может спасти мир. Я как раз закончил учебу – в школе драматического искусства – и полагал, что мой выдающийся талант вкупе с приобретенными навыками непременно должны послужить какому-нибудь благому делу. На самом деле моя история началась еще раньше, но не бойтесь, я не собираюсь пускаться в пространные рассказы о собственном детстве и погружаться на темное дно колодца памяти, чтобы поднять на поверхность волшебное зеркальце, в котором отразится все, что случилось потом. Читая чью-нибудь биографию, я обычно пропускаю главы, посвященные детским годам героя: какой мне интерес знать, как именно звали малолетних хулиганов, с которыми он в дождливый день схлестнулся за школой. Рассказы о чужом детстве вызывают у меня неодолимую зевоту, поэтому я не люблю говорить и о своем собственном.

Помню, как-то вечером мы с родителями и братом смотрели телевизор. Шел фильм под названием “Магнолия”, мастерски снятый сборник простых и печальных житейских историй. По ходу дела один из персонажей, который в детстве был героем популярной телепрограммы, а, повзрослев, превратился в нелепого неудачника, втюрился в официанта и надел зубные скобки, чтобы добиться его расположения, внезапно разражается слезами, причитая: “Я хочу поделиться любовью”. Не знаю, какие проводки замкнулись в тот момент в моей голове, но я расплакался на глазах у пораженной матери, отупевшего от изумления брата и совершенно равнодушного отца, повторяя вслед за героем фильма, что хочу поделиться любовью. Мать совершенно растерялась и только укрыла меня пледом, лежавшим у нее на коленях. Брат скривился:

– Вечно ты с ним носишься!

Отец предложил:

– Давайте переключим. А лучше, вызовем “скорую”. Если повезет, она приедет еще сегодня.

Я встал на ноги, все еще кутаясь в мамин плед, вытер слезы его краями и проковылял в ванную, спросить у своего отражения, какого черта со мной приключилось. До меня донесся мамин голос:

– Мальчик совсем измаялся, надо показать его психологу. Нет, лучше обратиться к падре Адриану.

Моя мать обожала психологов и священников. Главной заботой всей ее жизни был поиск названия для того, что она упорно именовала “своей проблемой”. К этому сводился любой разговор с родными, друзьями, хозяином лавки на углу или случайным попутчиком в автобусе. Когда, повинуясь внезапной перемене настроения, мама бросала готовку и на долгие часы утыкалась в телевизор, мы с братом понимающе переглядывались: снова ее проблема. Мать надеялась, что овладевший ею бес отступит, стоит только назвать его по имени. В действительности она страдала от скуки и пошлости, отвращения к отцу и презрения к себе, усталости от бессмысленной жизни и желания покончить со всем раз и навсегда. Я не уставал восхищаться столь изысканным парадоксом: чтобы придать коктейлю вкус, нужно было загубить все его составляющие. Когда депрессия ненадолго отступала, мать бесстрашно бросалась в бой со своими демонами. Сначала она поступила в вечернюю школу, чтобы получить диплом бакалавра. Мама попала в группу бездельников, продолжавших учебу лишь потому, что им было лень забрать документы. В этой школе мать не проучилась и года: по ее словам, она успела получить кое-какую информацию о католических королях и основных причинах гражданской войны, приобрела определенный вкус к математическим формулам – теорема Руффини показалась ей “восхитительной”, а производные удостоились вдохновенной похвалы – и убедилась, что химические соединения, как и в годы ее юности, состоят из молекул. Но маме все равно чего-то не хватало. Выпив изрядное количество чашек кофе с теми из одноклассников, кто казался ей более-менее симпатичным, она так ни с кем и не подружилась. По всей видимости, ей не хватало физической нагрузки. Отчего физкультуру не включили в список обязательных дисциплин для вечерней школы? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно было представить маминых соучеников, облаченных в спортивные костюмы. В общем, в один прекрасный вечер мать бросила школу, выкинула учебники и записалась в спортзал. Мой брат полагал, что на самом деле ей не хватает любовника, но, если это правда, что любовь дарит женщине крылья, а скучные домочадцы и опостылевший быт старят ее раньше времени, мама явно сделала первый шаг к достижению идеала. Не знаю, появился ли у нее за эти месяцы любовник, хоть и надеюсь, что да, однако полученного на занятиях заряда бодрости было явно недостаточно, как недостаточно бывает повысить голос, чтобы добиться ответа на вопрос, а отец так и остался равнодушным к ее усилиям. Он воспринимал отчаянные попытки жены найти имя для “своей проблемы” с обидной снисходительностью. Гимнастика пошла маме на пользу, но очень скоро она решила, что снова пошла по ложному пути, что проблема коренится отнюдь не в теле, а в душе. Другими словами, она куда больше нуждалась в дружеском участии, чем в физических упражнениях. Впрочем, маминому любовнику очень быстро наскучили ее бесконечные жалобы, сомнения и страстные излияния. Период увлечения спортом сменился новой депрессией. Отчаявшись отыскать для своего демона испанское имя, мама обратилась за помощью к другим языкам и записалась на курсы. Тот факт, что беспроигрышному английскому она предпочла немецкий, брат считал намеком на национальность таинственного возлюбленного. У нас с ним вошло в привычку строить догадки и искать объяснение вещам, которые, по правде сказать, вовсе в нем не нуждались. Выбор матери оказался худшим из всех возможных: остановись она на английском, ей, вполне вероятно, удалось бы получить диплом, но на немецкий ее лингвистических способностей не хватило. В результате мама забросила курсы, не дождавшись конца триместра, и в ее жизни опять наступил период затяжного молчания, невыносимых семейных обедов, во время которых она с отсутствующим видом раскладывала по нашим тарелкам печеную картошку, и бессмысленных покупок – популярного, но неэффективного средства против депрессии. Мой брат, человек весьма прямолинейный и оттого долго прозябавший на бензоколонке, несмотря на диплом журналиста (впрочем, в последнее время он заметно поумерил свой юношеский пыл и теперь трудится референтом, в поте лица составляя речи для председателя Совета по образованию и культуре), первым произнес заветное слово, старательно выговаривая каждый звук, чтобы придать происходящему особый драматизм: психоанализ. Конечно, мама думала об этом еще до того, как поступила в школу, записалась в спортзал, начала учить немецкий язык и стала активисткой Женской ассоциации (там она научилась делать тряпичные куклы, сто раз пересказала свою историю сестрам по несчастью и даже принимала участие в каких-то конференциях, заставляя брата всерьез опасаться, что в один прекрасный день она просто-напросто решит не возвращаться домой). Однако обратиться к врачу означало признать себя больной, которой могут помочь только лекарства, а к этому мать готова не была. Когда она все же согласилась пройти курс терапии, брат нашел этому исчерпывающее объяснение: она просто-напросто влюбилась в своего психоаналитика. Первое время сеансы помогали, и мать, проведя час на чудодейственной кушетке в кабинете врача, заставлявшего ее все глубже погружаться в мир собственных терзаний в поисках сердца тьмы, скрывавшего имя демона, возвращалась домой в добром расположении духа. Но через два месяца подступила очередная депрессия. Мама снова с утра до вечера пялилась в телевизор, не откликаясь, когда ее звали, солила кофе, сыпала сахар в салат и покупала в супермаркете немыслимое количество мороженого. Все ясно, констатировал брат: она влюбилась, призналась доктору, и тот велел ей сменить врача. У матери осталась последняя надежда – религия. Служители Господа не могли оказаться настолько бездушными, чтобы пробудить в ней страсть, а потом отфутболить к другому специалисту, к которому мама, кстати, так и не пошла.

После той истерики у телевизора мать решительно взялась за дело и потащила меня к священнику, приберегая визит к психологу на случай поражения католической церкви. Думаю, она предпочла священника по большей части потому, что услуги психолога обошлись бы нам значительно дороже. Пришлось идти на исповедь, хотя верить в Бога я перестал еще в детстве, когда “Бетис”, несмотря на мои жаркие молитвы, так и не стал чемпионом Лиги. Святой отец, не имевший ни малейшего желания возиться со строптивым атеистом, наложил на меня весьма суровую епитимью. В те времена я изо всех сил пытался избавиться от одной вредной привычки. По правде сказать, я не отделался от нее до сих пор и вряд ли когда-нибудь отделаюсь. В раннем детстве меня заставили выучить собственное имя и адрес, на случай если я потеряюсь и какой-нибудь добропорядочный прохожий решит отвести меня домой; с тех пор, проснувшись поутру, я первым делом произношу вслух свое полное имя – Мойсес Фруассар Кальдерон, адрес дома, в котором давно живут чужие люди, название профессии (спаситель жизней, например) и вкратце описываю историю, в которую умудрился угодить на этот раз: единственный элемент моего заклинания, который время от времени меняется. Раньше мне казалось, что, изжив эту привычку, сведя ненавистную словесную татуировку, я смогу измениться, стать другим человеком, который никогда не расплачется из-за фильма по телевизору. Тогда, в церкви, исповедуясь перед священником, на месте которого с таким же успехом мог оказаться психолог или тренер, я твердо решил забыть, кто я, откуда, сколько мне лет и даже как меня зовут.

Я должен был спастись. Нельзя было допустить, чтобы моя жизнь превратилась в вонючее болото, в котором привыкли существовать окружающие меня люди. Как большинство своих сверстников, я успел немного поездить по миру благодаря летним образовательным программам и скидкам на авиабилеты для студентов. Время от времени я подрабатывал распространителем рекламы, нанимался спасателем в бассейн, у бортика которого жарилась на солнышке севильская золотая молодежь, или сдавал семя в банк спермы при больнице. В те времена мы с друзьями, такими же бездельниками, постоянно ломали голову, как бы раздобыть денег, не прикладывая особых усилий. Девчонкам было проще: за одну яйцеклетку в какой-нибудь частной клинике запросто давали тысячу евро, а за сперму можно было выручить евро тридцать – сорок, в зависимости от спроса. Мы старались быть в курсе, не снимается ли поблизости кино с большой массовкой, не требуется ли народ в новое телешоу, чтобы изображать публику и выкрикивать оскорбления в адрес героев программы. Кое-кто даже наведывался в модельное агентство, но дальше лифта его не пустили. Как-то раз прошел слух, что федерация баскетбола набирает арбитров; на следующий день все мы, кроме самых ленивых и низкорослых, выстроились в очередь, чтобы записаться: за судейство на воскресных матчах платили тридцать евро. Потом мы наведывались в федерации пинг-понга, тенниса, бадминтона и волейбола, но тщетно. У меня с детства была привычка играть перед сном в интервью. Иногда я воображал себя победителем турнира Большого шлема или героем, спасшим от огня четырнадцать человек. В другой раз я становился плейбоем, завоевавшим сердце голливудской дивы, или репортером, сумевшим запечатлеть покушение на папу римского. Любой психолог из социальной службы, любой студент психологического факультета и, подозреваю, любой кассир из супермаркета сказал бы на это: “Парень, у тебя мания величия, ты пытаешься компенсировать нехватку родительской любви, мечтая о мировой славе”. Но смысл игры был в другом: согласно сценарию герой интервью заставлял своего собеседника раскрыться с самой худшей стороны. Астронавт, первым ступивший на Сатурн, великий спортсмен, муж миллиардерши, архитектор, построивший самый красивый аэропорт в Азии, археолог, обнаруживший останки Христа, и изобретатель лекарства от депрессии оказывались кривыми зеркалами, и каждый, кто имел несчастье в них заглянуть, узнавал себя в самом жутком и неприглядном облике. Как-то вечером, когда оба мы были настроены на серьезный лад – а учеба на философском факультете и первые любовные неудачи как нельзя лучше способствуют серьезному настрою, – я рассказал обо всем брату, и тот, сдерживая смех, а это он умел делать мастерски, поскольку хорошо усвоил, что любая дерзость сойдет с рук, если произносить ее с непроницаемой физиономией и не оправдываться потом: “Ах, я пошутил”, объявил: это у тебя от папы. Я удивленно вскинул бровь: мы не называли отца папой с тех пор, как окончили школу. Это было все равно что в разговоре о папе римском назвать его святейшество “дяденькой в сутане”. Отъявленное кощунство.

Как ни странно, резкими переменами в своей судьбе я обязан именно брату. Это он познакомил меня со своим приятелем, подвизавшимся в благотворительной организации “Клоуны – детям”.

– Ума не приложу, что делать с этим парнем, ему явно нужна хорошая встряска, – пожаловался на меня братец, как всегда источавший запах бензина.

– Как насчет поездки в Боливию? Мы как раз собираем команду, требуются актеры, акробаты, клоуны и все в таком роде.

Я согласился не раздумывая. Перед сном я, как обычно, играл в интервью. Я был актером, который внезапно, на самом пике карьеры, получив “Оскара” за главную роль в биографическом фильме о Джеймсе Дине, бросил Голливуд и уехал в Боливию устраивать представления для детишек из трущоб. Уехал тихо, без всякой помпы, словно к друзьям на выходные. Засыпая, я твердо знал, что проснусь совсем другим человеком, но наутро вновь повторил формулу, которой привык встречать новый день: “Я Мойсес Фруассар Кальдерон, Ла-Флорида, 15-Б, чемпион мира среди неудачников”.

Мне хватило получаса на бесконечной свалке в окрестностях столицы, населенной тысячами нищих, чтобы снова забиться в истерике. Потом я немного отдохнул, и все прошло само собой. Каждый день мы давали несколько простеньких представлений, по большей части импровизированных. Детишки встречали наши незатейливые пьески радостным писком: один вид живых говорящих кукол приводил их в восторг. “Клоуны, клоуны идут!” – галдели они, завидев, как мы пробираемся к ним через кучи мусора. Жители свалки рылись в отбросах с утра до ночи, под палящим солнцем, в надежде отыскать хоть что-нибудь, что можно продать. По ночам почти все нюхали клей, чтобы заглушить голод. Порой кто-то из них воображал себя птицей и прыгал с телеграфного столба, чтобы разбиться или погибнуть, запутавшись в проводах. Почти у всех был мутный взгляд и нетвердая походка. Отличить сыновей от отцов и дедов было практически невозможно: в этом мире мало кто доживал до сорока лет, и мне приходилось встречать тридцатилетних, у которых уже были внуки. Наводнившие страну миссионеры, привыкшие бороться с общественными язвами при помощи проповедей, выступали против презервативов, несмотря на чудовищное перенаселение. Но сколько бы нищих ни рождалось на свет, отбросов хватало на всех. Согласно статистике, которую один из наших ребят считал вполне достоверной, на свалке жили около пятидесяти тысяч человек. Я не берусь описать густой смрад, висевший в воздухе не только над самой свалкой, но и на десятки километров вокруг. В этих джунглях отчаяния действовал только один закон, закон силы, и шестилетние малыши быстро учились драться, чтобы защищать свою добычу от старших. Клей поедал их мозг, но взамен приоткрывал двери в волшебный мир, где можно было вдохнуть полной грудью, выиграть чемпионат мира по футболу или сесть за руль роскошной тачки. Огромные семьи ютились в жалких лачугах, но в каждой на стене висел образок Девы Марии или Спасителя. Всякий раз, уходя со свалки под аплодисменты ее одурманенных наркотой обитателей, я зарекался возвращаться. По вечерам товарищи тащили меня в местные пивнушки, дешевые и грязные. Я спрашивал: “Вы действительно думаете, что это кому-то нужно? Вы правда считаете, что, нацепив клоунский нос, можно спасти мир?” А ребята, вместо того чтобы велеть мне заткнуться, принимались искать ответы на мои вопросы.

Я успел провести в трущобах три недели, не только выступая перед изысканной публикой, но и выполняя бесплатно всякую нехитрую работу – например, перетаскивал деревянные ящики, из которых местные жители сооружали свои лачуги, – или подменяя где-нибудь приболевших учителей математики, когда судьба свела меня с Роберто Гальярдо, аргентинцем лет тридцати, сутулым и огненно-рыжим; я не раз замечал, как он бродит по свалке, и принимал его за одного из своих собратьев. Но Роберто был не из наших. Мы повстречались в пивнушке, куда я забрел после захода солнца, в надежде слегка заглушить свою совесть и заработать право на мирный сон (средство было весьма действенным: в результате я мог проспать всю ночь, не терзая себя вопросами без ответов). Роберто поинтересовался, свободно ли сиденье слева от меня, и, получив утвердительный ответ, уселся за барную стойку. Разговор он начал весьма банально: “Да, жизнь здесь не сахар, что и говорить”. В ответ я честно поведал о себе и о том, как оказался в Боливии, а под конец признался, что, судя по всему, зря теряю время. Роберто заверил меня, что наши трущобы – настоящий райский сад по сравнению с нищими кварталами Мехико, где полицейские средь бела дня обирают тех, кого угораздило попасться им на глаза. Над городом висел жирный смог, такой густой, что лучи пепельного солнца едва пробивались сквозь него. Смерть в тех краях была рутиной. А для тех, кто больше не мог выносить такую жизнь, избавлением. То и дело какой-нибудь мальчонка засыпал, вдыхая запах клея, чтобы больше не проснуться; его укладывали в картонную коробку, священник произносил заученные слова, которые повторял изо дня в день на похоронах таких бедолаг, и делу конец. Никто не задавался вопросом: “А зачем он вообще рождался?” Роберто поведал мне несколько мрачных историй, а потом спросил с лукавым огоньком в глазах, не вязавшимся с кошмаром, о котором он только что говорил: “Как по-твоему, мы могли сделать для них что-нибудь? Не для всех, конечно, но хотя бы для самых лучших?” Как я вскоре узнал, “для самых лучших” означало для самых красивых. Роберто замолчал, предоставив мне право задавать вопросы. Этот тип сразу заинтересовал меня, он напоминал ловкого политика, у которого всегда найдется нужная карта в рукаве, чтобы спасти игру. Как ни странно, вполне очевидный в таких случаях вопрос “Почему я?” пришел мне в голову не сразу. Отчего Гальярдо выделил из нашей группы именно меня? Если хотя бы половина того, о чем он рассказывал, была правдой, по нему определенно плакала тюрьма. Впрочем, сначала я решил, что мой новый знакомый сочиняет небылицы, набивая себе цену. Кто из нас не представал героем или злодеем, болтая со случайным знакомым за стойкой, кто из нас не рассказывал историй о покорении горных вершин или охоте на львов, опираясь на сведения из журнала “Нэшнл джиогрэфик”, бегло пролистанного в очереди к дантисту. Я и сам как-то раз на целый вечер превратился в лидера неонацистской группировки, чтобы произвести впечатление на валькирию с серебряной свастикой в ухе. Когда Роберто признался, что спасает жизни и достает из грязи жемчужины, я только фыркнул. В ответ он разразился пламенными инвективами в адрес мракобесов-католиков и ханжеского общества, не желающего признавать благородную миссию Клуба.

– Когда детишки карабкаются на чудовищную высоту, собирая чай, или шьют кроссовки в полутемных цехах и постепенно слепнут, вы не видите в этом ничего предосудительного: все что угодно, только не проституция. Но, если находится кто-нибудь, готовый окружить обездоленного подростка заботой, дать ему крышу над головой и достойный заработок, все ужасаются: кошмар, падение нравов. По телевизору с утра до вечера рекламируют автомобили, и никого не смущает, что в авариях гибнут тысячи человек. Но, если в ролике, посвященном холодильникам, промелькнет чья-то голая спина или красавица из рекламы ковров погладит свою лодыжку, это может спровоцировать парламентские слушания. Терять время на ненавистной работе за жалкие гроши почетно. А доставлять людям удовольствие и получать за это вознаграждение – позор. Возьми любого из этих ребят и девчонок, которые целыми днями копаются в мусоре на раскаленном солнце, умой их, переодень, приведи в порядок, научи паре трюков, чтобы ублажить клиентов, и за полчаса любой из них заработает деньги, о которых раньше и мечтать не мог. Вот тогда и спроси их, что постыдно, а что нет.

Проповедь показалась мне не слишком убедительной, но я не стал отвечать на нее другой проповедью. Только заметил:

– Каждый спасается, как умеет.

Потом спросил:

– Зачем ты мне все это рассказываешь? Что тебе от меня-то нужно?

Охота на свалке оказалась не слишком удачной. Роберто потратил кучу времени, но так и не сумел добыть подходящий трофей. Правда, один раз ему удалось разглядеть среди подростков, оккупировавших гору мусора, на удивление хорошенькую куколку, но она исчезла, прежде чем Гальярдо смог к ней приблизиться. Эта девчушка была единственным достойным экземпляром на все трущобы. И все же Роберто попросил меня дать ему знать, если мне посчастливится обнаружить истинную красоту. За каждый экземпляр он готов был платить по тысяче евро.

– Красота – штука субъективная, – сказал я заведомую глупость, не решаясь сразу отказаться.

– Но большинство из нас легко ее распознает, – возразил Роберто.

– Это как посмотреть.

– Когда речь идет об истинной красоте, ошибиться невозможно.

Я рассмеялся. И наконец задал главный вопрос:

– Почему я?

Роберто ответил, что я слишком сильно отличаюсь от своих товарищей и совсем не гожусь в современные миссионеры, которые мотаются по всему миру, пытаясь исправить ошибки Господа.

В тот же вечер я рассказал о предложении Гальярдо Вирхинии, девчонке, которая делила со мной палатку, когда у нее появлялось желание с кем-нибудь пообниматься; мои собственные желания в расчет не принимались. Вирхиния потянулась и заявила:

– Тебе надо побриться.

В Боливии у меня выросла настоящая борода. Вирхиния добавила:

– Мы сдадим эту сволочь в полицию.

– Ты спятила? – перепугался я. – Кому мы его сдадим? Здесь каждый день крадут и калечат детей, а доблестной боливийской полиции хоть бы что.

– Все равно, ему надо преподать урок, – настаивала Вирхиния. – А тебе пора побриться. Потому что…

Она вдруг замолчала. Я гадал, будет ли она и дальше пилить меня из-за бороды или примется продумывать детали предстоящей расправы с Гальярдо, но Вирхиния спросила с тревогой:

– Ты ведь не примешь его предложение?

Я только усмехнулся. Перед тем как залезть в спальный мешок, Вирхиния небольно, но гулко хлопнула меня по щеке. Потом она приложила ладонь к моему лбу, словно хотела убедиться, что у меня нет температуры, и, потупив взгляд, объявила:

– Ты пробуждаешь во мне все самое худшее.

Той ночью я так и не смог заснуть.

Слова Гальярдо не шли у меня из головы. Наутро мы снова давали представление на свалке. Зрителей набралось от силы три дюжины; младшему было три года, старшему не больше пятнадцати. Жонглируя тремя разноцветными мячиками, я раздумывал, а не пойти ли мне после представления на поиски той красавицы или еще кого-нибудь, кто нуждается в спасении. Честное слово, мне и вправду хотелось кого-нибудь спасти. Накануне я крепко напился в своей палатке, не все равно не смог заснуть. Я думал о судьбах местных жителей и о своей собственной судьбе. В отряде я был жалким самозванцем, занимавшим чужое место. От угрызений совести меня защищала только привычка ценить результаты человеческих поступков выше их мотивов. Ни Вирхиния, ни Пабло, ни Рауль, ни Мерседес ни на минуту не ставили под сомнение значимость своей миссии и потому гораздо легче сносили лишения. Пропитавшая свалку вонь была для них очередным испытанием, а для меня очередным подтверждением того, что я взялся не за свое дело. Я был единственным в нашей труппе, кому приходилось зажимать нос пропитанным одеколоном платком. Мои товарищи сносили смрад с мужеством, достойным истинных героев. Мне же он казался самой страшной и отвратительной приметой преисподней, в которую меня занесло бог знает каким ветром. Никому, кроме меня, не приходила в голову мысль о том, что мы попусту теряем время, что, несмотря на благодарность наших зрителей и радость, которую мы привносили в их горькие рабские будни, косвенно мы и сами способствовали приумножению мерзости, с которой пытались бороться. Переловив свои мячики и уступив место на импровизированной арене Вирхинии, я точно знал, что приму предложение Роберто Гальярдо и его так называемого Клуба. Некоторое время я всматривался в лица зрителей, надеясь разглядеть среди них красоту, о которой говорил Роберто. Я попытался оценить каждого претендента по десятибалльной шкале, и ни один из них не получил больше шестерки. Но сама игра мне понравилась, было в ней что-то забавное и одновременно жуткое. Об обещанных Гальярдо деньгах я тогда совсем не думал. Просто играл новую роль. У меня был такой способ развеяться. Выбор роли зависел от конкретной ситуации. Если, к примеру, автобус, на котором я ехал, ломался и нам приходилось часами ждать на солнцепеке, когда его починят, я перевоплощался из возмущенного пассажира в мудрого йога, привыкшего укреплять свой дух в испытаниях. Впрочем, йог из меня был никудышный: минут двадцать я раскачивался из стороны в сторону, повторяя нараспев “ом нама шивайа”, но, стукнувшись лбом о спинку переднего сиденья, проклинал все на свете и спешил присоединить свой голос к хору негодующих попутчиков.