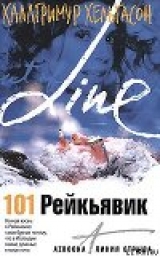

Текст книги "101 Рейкьявик"

Автор книги: Хатльгрим Хельгасон

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)

– Что ты там говорил про вызывание духов?

– Ничего. Шутка.

Мне удается замолчать ее в гостиную. Она усаживается перед телевизором. Мама смотрит телевизор по старинке. Смотрит – и все. Андреа ставит песню Police. Ну-ну… «We're Just Spirits in the Material World»[141]141

«Мы лишь духи в материальном мире» (англ.).

[Закрыть]. Я считаю.

Они поют одну и ту же фразу двадцать семь раз. У меня в ушах звенит: стинг-стинг-стинг.

Добраться до своей комнаты – все равно что наконец оказаться в надежном убежище «Службы спасения» посреди Перепиздинской пустоши. Один скаут мне рассказывал, что в горных убежищах в Гренландии всегда есть две вещи: сухой коробок со спичками и стоика порножурналов. Мне нужна скорая сексуальная помощь. Ставлю кассету. «L. A. Gang Bang». Многочлены. Я недавно подсел на эту разновидность порнухи. На этой – маленькая пышка (ц. 60 000) с двухмегатонными грудями – бюстгальтер только для проформы и трусики только для того, чтоб ей было что снимать, – а сзади две такие же мегатонны, только без сосков. Она сидит на стуле и звонит своему дедушке, который потом отвозит ее на ископаемом «форде» на ловлю мужиков. Длинная сцена: они в машине. Хорошо им там на переднем сиденье открытого «вуалефорда». Дедушка с гордостью глядит на внучкины груди. На его месте так сделал бы любой. На теннисном корте внучка подцепляет трех жеребцов и едет с ними домой Дедушка уже куда-то делся. Наверно, ждет в машине. Недостаток порнофильмов – драматизма нет. Знаешь наперед, что все по-любому разденутся и все кончат. Конец будет счастливым. Никто не погибнет. Она сидит на стуле. Все трое стоят вокруг нее. Небольшое разочарование: она бритая. Мне лысые пизды не катят, Волосы возбуждают. «Раждразя-ют». В том, как она берет их в руки, играет ими, есть что-то жуткое. Ведь у этих парней бывают такие большие. Даже не сардельки – вареные колбасы. Немного утешает, что они у них по-нормальному не поднимаются. В лучшем случае на девяносто градусов. Толстяки отжимаются от пола. Она сосет у них попеременно. И смеется. Нет! Смех все портит. Смех и секс. Женский смех в порнофильме. Режет. Ножом – по эрекции. По твердой сухой салями. Как будто это над тобой смеются. Как будто тебя оскопляют. Она разворачивается и подпускает одного к себе сзади. Еще один недостаток порнофильмов – они все скучные. Я быстро перематываю вперед. Совокупления в убыстренной съемке. Они превращаются в зверей. «Жизнь животных». Как, мне надоела порнуха?! Я становлюсь импотентом?! Уж чего я только не вытворял, все перепробовал: и неожиданные позы… тьфу ты, паузы! – и быструю перемотку вперед, и быструю – назад, и вперед, и замедленную вперед. Они по собственному почину берут ее спереди, сперма в замедленной съемке. Как повторный показ трех голов. Не головок, а именно голов на футбольном поле. Не хватает только спортивного комментатора. Я честно пытаюсь извлечь из этого хоть что-нибудь. Ничего не извлекается. Три довольно скучные – хотя по-своему бессмертные – оргазма в милом особнячке в Л. А. Стучат. Я лежу с эрекцией, но при потухшем экране, как вдруг мама просовывает голову и глаза в дверь:

– Я вот что хотела спросить: ты какао будешь? Я какао собираюсь варить.

– Да, да, конечно.

Какао с мамой. На кухне. И что за это? Да, за это что-то полагается. Я ей за это что-нибудь буду должен. Стопудово. В этом мире больше ничего не бывает за бесплатно, за так. Даже если речь идет о матери и сыне. Она меня покупает за какао. Она замамчивает мою эрекцию и мою вонь. Закатывает мой день. Она рассказывает, как на севере у сестры Сигрун смотрела старые семейные фотографии. Турпоход на Страндир. Я и Эльса, шесть и восемь лет, в одинаковых штанах на пустынном фьорде. В Исландии полно пустынных фьордов. Горы – ни для чего, только чтоб фотографировать. Эльса всегда бродила по взморью с папой. А мне больше всего хотелось сидеть в машине, слушать радио. И все же я был прикольным ребенком. «Я помню, ты сказан, что море злое, что это злодей, и его надо застрелить». Ну да… Я – маленькая белобрысая головка, едва видная за окошком желтого «сааба», серьезная, слушающая новости о тонущих рыбаках и с укором смотрящая на море. Это было в те года, когда Элан Болл играл в «Манчестер-сити» и еще не перешел в «Саутгемптон». «Я помню, ты сказал, что не хочешь подходить к воде, потому что на взморье воняет, море нафуняло», – рассказывает мама и смеется. Приколы детства. Я был остроумным или – plain idiot?[142]142

Просто дурак (англ.).

[Закрыть] Мне прошлое неинтересно. Не катит. Я сильно сомневаюсь, что я когда-то был маленьким. Это был не я. Детство – глупость. Фигня, в которую ты когда-то вляпался, а на го, чтоб выпутаться из нее, уходят десятилетия. Но я расспрашиваю, в основном для того, чтобы сделать маме приятное, а еще потому, что чувствую, что у нее что-то на уме.

– Каким я был?

– В детстве?

– Да.

– Ты… Ты был прелесть. Очень спокойный. За тебя никогда не приходилось волноваться. Ты мог часами сидеть и заниматься своими делами или просто… не знаю чем. Наверно, просто думал. Ты был таким – немножко как бы философом. Сестра, Сигрун, тебя так и звала – «маленький философ». Всегда спрашивала: «Ну, как наш маленький философ?» У нее-то самой мальчики шабутные. За ними нужен глаз да глаз.

– За Долли и Стейни?

– Да

– Ну, когда Стейни гостил у нас, особого бардака что-то не наблюдалось.

– Это в прошлом году? Да, верно. Он все выходные проспал в гостиной.

– Да уж, приехал в столицу – на диване спать. У нас, наверно, диваны удобнее, чем в деревнях.

– Да, удобнее, ха-ха-ха…

– Да… Странно… Стейни и Долли. Стали такие все из себя деловые. Правда ведь? Он же вроде в местном кооперативе.

– Стейни-то? Да. Только я не уверена, что у них это до сих пор называется «кооперативом». Но он сам всегда говорит: «Кооп-противные дела», это он так шутит. Но что верно, то верно. У обоих уже свои семьи, все как положено… Хотя неизвестно, что у них творится за…

– За кулисами?

– Ага. У Долли осенью были какие-то неприятности. Линда от него ушла, детей забрала с собой, но под Рождество у них, кажется, все наладилось. Сигрун за него так переживает. По-моему, она мне завидует, что у меня такой сын, как ты, с тобой никогда никаких проблем,…

– А почему она все время спрашивает, не собираюсь ли я съезжать от тебя?

– Нет, не… Да, она иногда спрашивает, не собираешься ли ты обручиться, но твоя бабушка на это отвечает, что тебе спешить некуда.

– Ага.

– Ты всегда был такой: мамин сынок.

– Правда?

– Да Папа одно время из-за этого переживал, но ты был не обычный маменькин сынок, который ластится к родителям, и все такое. Нет, ты был такой уж: тебя не тронь! Когда кто-то пытался тебя обнять, ты так возмущался!

– Мне это не катило?

– Нет. Лолла мне сказала, что это такое явление в психологии… Господи, как она его назвала-то? Какая-то фобия… В общем, боязнь прикосновения.

– Это такая болезнь?

– Не думаю.

– А лекарства от этого есть?

– Не-е… хе-хе-хе… Наверно, только прикосновение…

Мама перестает вертеть чашку с какао на столе, кладет руку мне на плечо – предплечье – и улыбается. И я улыбаюсь идиотской улыбкой. Она убирает руку.

– Лолла больше меня знает, она изучала психологию, спроси лучше ее…

Я встаю и подхожу к буфету. Вынимаю из открытой пачки печенье «Фрон». Это какая-то новинка. С обеих сторон шоколад. Печенье «би». Фрон-товая новость.

– Лолла, – говорю я при открытой створке шкафа, с набитым ртом.

– Тебе Лолла нравится? Ты не против, что она у нас живет?

– Нет. Нет-нет.

– Ничего?

– Нет-нет, – отвечаю я и поворачиваюсь к ней.

– Точно?

– Да. А почему это я был мамин сынок, если я был недотрогой?

– Ну, просто я это чувствовала.

– А папа? Он как-нибудь…

– Да… – Мама смотрит в чашку, гадает. Кофейная гуща – будущее, а какао? Прошлое? Нет. Стоит ли верить гаданиям на пустом шоколаде? Я жду результата. Что-нибудь серьезное? Когда она наконец это скажет? Что-нибудь страшное. Что папа меня в детстве изнасиловал, какой-нибудь жуткий случай из области психиатрии. Что-то, чего я не помню. Скверная шутка из детства… – Нет. Просто он говорил, что ты не горишь желанием выходить с ним на поле. По-моему, так.

– Да, точно. Мне всегда больше нравилось смотреть футбол по телевизору.

– Да…

Мама произносит это «да» на вдохе, на датский манер.

Я некоторое время жду. Перебираю в мыслях, во что я одет. Коричневые джинсы и простая синяя футболка. Я уже добрался до носков, как вдруг она говорит (я оборачиваюсь):

– Хлин, я…

– Да.

– Я хочу тебе кое-что сказать.

– Да.

– Я хочу тебе сказать… я так долго ждала этого момента…

– Да.

– Я хочу тебе сказать кое-что, что уже давно пора было сказать…

– Да.

Подхожу к холодильнику и кладу на него локти. Скриплю им. Она выдавливает из себя слова, смотрит на меня:

– Я сама не знаю… как тебе это сказать, но я… я…

Это стало слишком серьезно. Ее аура слишком разрослась. Я всегда начинаю чихать, когда кто-нибудь начинает изливать мне душу. Наверно, у меня на чужие души аллергия. Я чихаю и говорю:

– Извини.

– Я долго об этом думала… и мне просто хочется тебе признаться… Но это так трудно сказать, особенно тебе. Но я… ты, наверно, что-то уже слышал, люди всякое болтают…

Где-то глубоко в моей голове собирается взять старт чих номер два. Похоже, мама одна с этим не справится. Ей нужно помочь. Мне вдруг удается найти выход из положения до того, как я чихну.

– Ты хочешь сказать, что ты лесбиянка? – выпаливаю я, а потом чихаю.

Мама тем временем отвечает. Она в своем мире. Я не слышу, что она сказала: «да» или «нет».

– Будь здоров!

– Спасибо.

– Что ты на это скажешь?

– На что?

– Что я влюблена в Лоллу.

– Что ты лесбиянка?

– А-а… да… Значит, мы с тобой больше никогда… – Она грустно улыбается.

– Почему же. Лесбиянка так лесбиянка. Вот и отлично.

– Правда?

– Да.

– И тебе это не кажется странным?

– Ну, может, поздновато спохватилась… Хотя… лучше поздно, чем иногда.

– Да, знаю…

Она снова смотрит в чашку. Она все время была лесбиянкой? Или это приходит с годами? Представляю себе ее – двадцатилетнюю, с той же чашкой. В чашке кофе. Полна чаша будущего. Она была робкой и неуверенной в себе, выпила из нее не так, и на дне чашки получилась не та картинка. Папа, Эльса и я… Наверно, я должен быть ей благодарен, что она раньше не призналась в своей сексуальной ориентации. Иначе я сам не смог бы сориентироваться. Какой бы тогда у меня был ориентир? Сара?… Нет… Холодильник замолкает. Я отхожу от него. Она смотрит на меня, ее глаза – слезы в глазах – умоляют меня сказать что-нибудь. Я решаю как-то поддержать ее:

– Правда. Ничего страшного, это просто вопрос о том, кофе или какао, вопрос в том, чего ты на самом деле хочешь.

– Правда? Слава богу…

Мы молчим. Молчим некоторое время. Я поворачиваюсь к холодильнику. Открываю его. Лампочка. Мама проводит по лицу обеими руками. Я украдкой бросаю на нее взгляд. Иногда люди проводят руками по лицу как бы для того, чтоб стереть с него прежнее выражение, как бы для того, чтоб лицо не застыло. Ага. Она как-то изменилась. Закрываю холодильник. Ноги в штанах несут меня по направлению к дверям. Я ненадолго задерживаюсь рядом с мамой. Она смотрит на холодильник. Я хочу что-то сказать, но небо над Рейкьявиком разом проясняется, на нем ни слова. Внутрь меня не падает ни одной снежинки. Я выхожу в туалет. Унитаз. Раковина. Зеркало. Сын лесбиянки. Звучит как: щенок крачки. Я тоже. Я тоже пытаюсь смыть со своего лица старое выражение. Писаю. Я уже собрался было к себе в комнату, как вспомнил, что оставил сигареты на кухонном столе. Я предваряю свое появление на кухне фразой: «Если хотите, я могу вам дать кассеты, у меня есть такие, где женщина с женщиной…» Мама поднимает глаза. Они мокры от слез. Я не выношу, когда мама плачет. Когда мама плачет – я этого не выношу. Ищу спасения в сухой пачке сигарет, беру ее со стола, мама берет меня за руку. Приходится смотреть в эти глаза, где зрачки утопли в слезах.

– Спасибо, Хлин… Спасибо тебе. Я… Спасибо, что ты к этому так хорошо отнесся…

– Да не стоит, мама. Не стоит.

– Знаешь, у меня будто гора с плеч…

Она притягивает меня к себе и обнимает. Она сидит, я стою. «Боязнь прикосновения». Ее волосы касаются моего живота. Совсем как Лолла: волосы под моим подбородком. Но по-другому. Мне кажется, что я погрузился по пояс в глубокий омут чувств или увяз по пояс в болоте. Женском болоте. Она отпускает меня и поднимает глаза:

– Прости, я…

– Да ничего, мама. Все нормально. О'кей?

– О'кей.

Я ухожу в свою комнату и забираю сигареты с собой. Это один из этих дней. Может, такие дни выдаются из-за того, что ты нигде не работаешь. Когда у тебя нет работы, тогда приходится заниматься другими вещами. Спасать людей от штрафа за просроченную парковку, называться отцом будущих детей всяких девушек, развлекать копов и помогать женщинам в летах менять сексуальную ориентацию, и… да мало ли других дел! Позвоните мне, и я вам обеспечу хорошее настроение!

Я лежу в кровати, словно старый усталый поезд, который наконец добрался до конечной станции после долгого пути и, запыхавшись, выпускает пары – из носа. Включаю телевизор. Американское ток-шоу. Тема: «I slept with my mother's girlfriend»[143]143

«Я переспал с возлюбленной своей матери» (англ.).

[Закрыть]. Ну, они и дают. Какой-то чиз-бюргер, бледный как полотно, весь заплывший жиром, гордо восседает на «скамье подсудимых», рядом с какой-то картофельной мамашей (ц. 100) и прыщавой лесбоквашней (ц. 500), которая уже мохом поросла, а все еще бреется налысо. Ведущая (ц. 15 000); бодрится и просит рассказать, как все было. Как было. Кобыла. Откормленная наштукатуренная кобыла с микрофоном. Она спрашивает сына:

– And so, you didn't know that they were having a relationship?

– Yeah, yeah, I knew.

– And that didn't stop you from sleeping with her? Why did you do it?

– I just, you know… I always wanted to sleep with my mother, but, you know, this was the closest thing[144]144

Значит, ты не знал, что они состоят в любовной связи? – Да, да, знал. – Но это тебя не удержало от того, чтоб переспать с ней? Зачем ты это сделал? – Я просто, ну, знаете… Мне всегда хотелось переспать с матерью, а это, знаете, было ближе всего… (англ.)

[Закрыть]…

Слушатели ревут от смеха и радости. Мамаша улыбается. Лесбиянка улыбается. Сынок вот-вот лопнет от гордости. Американцы! Может, они обогнали нас в развитии? Не важно, что ты сделал, какая у тебя беда, – стоит тебе попасть в телевизор, и твои проблемы сами собой улетучиваются.

Чешу у себя между ног. В штанах что-то мокрое. Возле ширинки две черные капли. Мамины слезы.

* * *

Диги-дон! И я: голова – два ботинка. Гитарное соло над Эсьей. Роберт Плант. Я уже стал видеть, что передают по радио. Роберт Плант лежит над Рейкьявиком, и машины газуют в его волосах, этих старомодных ледзеппелинских космах. Патлы в колеса. Люди навстречу идут по старинке: просто идут по Лёйгавег. Прискорбно. Наверно, потому что ветра нет. Штиль делает все каким-то местечковым. Никому даже в голову не приходит подумать что-нибудь хорошее о Роберте Де Ниро. Бедолага. Вот он висит перед кинотеатром, без женщин, без всего. Какие-то исландцы, такие все из себя, проезжают мимо на старинных автомобилях из будущего. Телефонные столбы на Лонг-Айленде деревянные, за ними голубое небо. И Де Ниро, свежевыбритый, за прозрачной шторой, ругается по телефону, а потом выходит в холодное американское безветренное утро, в золоченый «континентал». Что мне сказать ей? Ага: а) я был с презервативом; б) я не кончил; в) то, что ребенка сделал я, с научной точки зрения невозможно.

Февральское настроение в асфальте проспекта Снорри. Грустно, что никто не думает о грязном закаменевшем слякотном сугробе перед зданием видеопроката. О'кей. Придется мне. Но мне нельзя надолго у него задерживаться. Теплоцентраль «Перла» в отдалении как будто полна еле слышной инструментальной обработкой «Careless Whisper»[145]145

«Беспечный шепот (англ.).

[Закрыть] Джорджа Майкла. Мама сегодня на работе взяла отгул. Наверно, по закону так и положено: смена ориентации – день отгула. И сейчас они впервые спят друг с другом средь бела дня. Лолла и мама. Сделайте все покрасивее, ради меня. Ради Хлинушки. Да. Хофийские проблемы надо как-то решать. Стало быть, я сейчас иду к ней. Чувствую себя так, словно возвращаюсь за чем-то, что я забыл. Хофи утверждает, я забыл внутри нее один сперматозоид. И теперь в ней включилась программа. Она начала стряпать из икры свое варево, которое ученые называют жизнью. Да. В маленьком гладеньком животике Хофи варится яйцо. С научной точки зрения невозможно. Я продолжаю идти. Логическое продолжение оргазмов моего отца.

«Ring my Bell»[146]146

«Позвони в мой звонок» (англ.)

[Закрыть]. Эта песня была такой популярной, потому что текст двусмысленный. Я нажимаю на клитор, и у Хофи открывается… Открывается дверь. Хай! Вентиль для соплей – камешек – из носа вынут. (И где теперь этот камешек? У нее за пазухой?) Разве этим не все сказано? Уже готовится к роли мамы? Я стараюсь не вести себя как папа – ведь я как будто только что из паба. Не разуваюсь. Заглядываю в приоткрытую спальню. Место происшествия. Я – коп. Undercover сор[147]147

Замаскированный коп (англ.).

[Закрыть], заглядываю under covers[148]148

Под покровы (англ.).

[Закрыть].

Дома у Хофи: безветренно, видимость сто процентов, недавно был плач, чай, температура воздуха тридцать семь градусов тепла.

Заплаканная женщина. Я бы сказал, что это явление занимает первое место в списке вещей, которых я не выношу. Только если эта заплаканная женщина не беременна. У меня на чужие ауры аллергия. А здесь к тому же мокрая аура. Как море. Я: в открытом море без вёсел – и не весел. Вплавь добираюсь до дивана. Жду, пока она не наплачет на кухне две чашки. Потом она приносит их в гостиную. Ну да. Лучше покончить с этим побыстрее, лучше прямо с места в карьер, как коп:

– Вы сообщаете, что зачатие имело место в ночь на пятнадцатое декабря прошлого года?

– Ах, Хлин!

– Ну, ты тогда забеременела?

– Да. Скорее всего. Тогда или в прошлый раз.

– В прошлый раз?

– Я не помню, когда точно это было, по-моему, через два дня. В последний раз.

– Погоди…

– Да, после вечеринки у Рози и компании…

– Мы тогда, что ли, вместе пошли домой?

– Да. Неужели ты забыл?

– Нет-нет. Я просто пытаюсь как-то разобраться в этой головоломке. Расставить по местам все детали…

– Понятно! Значит, я для тебя – всего лишь деталь головоломки?

– Э-э… Нет. Две детали. Ты – две детали, это стопудово.

– Две детали, а всего их у тебя сколько? Пятьсот?

– Да, как видишь, головоломка сложная.

– И как успехи?

– Я ее еще не собрал. Я только начал.

– А кто-нибудь еще от тебя беременел?

– Нет.

– Ты уверен?

– Да вроде бы. Не знаю. Мне иногда доводилось принимать на себя последствия, ну, принимать кое-какие меры… Когда я ездил в Лондон, я там достал такой новый препарат, такой противозачаточный спрей, жутко удобная вещь. Правда, баллончик был великоват, мне сказали, что я с ним за спиной похож на истребителя вредных животных.

Она хлюпает носом. Наверно, это как тот самый «круговорот воды в природе». Вода из моря забирается под небеса и из туч падает в реку, которая течет к морю. Никогда не врубался в эту мутотень, и все же… Я это вижу своими глазами: Хофи засасывает в нос воздух, в ее голове он превращается в соленую морскую воду, которая потом выступает из глаз. А потом снова по кругу. Почему слезы не используют в какой-нибудь промышленности, например при производстве лекарств от аллергии? У конвейера в Эскифьорде – не рыбу разделывать, а плакать в баночки, за те же тридцать крон в час. Хофи встает и выходит. Возвращается с «клинексом» и произносит – как голова, набитая соплями, которые тридцать пять минут простояли в духовке и начали покрываться корочкой и истекать соком:

– Уходи отсюда!

– Уйти?

– Да. Вон!

– А разве мы не собирались это обсудить?

– Обсудить?! С таким же успехом я могла бы говорить с…

Я смотрю на облезшую мягкую игрушку на одном из стульев и говорю:

– Вот с этим?

– Да. Уходи. Вон! Убирайся! Урод!

Да. Холмфрид Паульсдоттир раскраснелась, из глаз ее хлынули сопли. Она мало ковыряет в носу. А дырка от вентиля уже заросла. Наверно, это все из-за беременности. Сперма плюс яйцеклетка равно сопля, она станет козявкой, она станет глиной, она станет плотью, она станет жизнью. Однако. Эта беременность у нее, очевидно, только в носу. А из него течет. Завтра это пройдет. Она стоит в дверях гостиной. Говорит с сопливым акцентом. Под глазами «клинекс», как чадра. Да. Женщины – это иностранцы. Я встаю и говорю – таким низким голосом, на какой только способен очкарик, – как можно четче, чтобы она уж точно поняла:

– Извини.

– Вон! Вон, я сказала! Прочь!

Чтобы выйти, я должен пройти мимо нее. Говорят, у ауры радиус один метр. Значит, в дверях мы столкнемся, и произойдет а-ура-вария. Встретятся две величины. Моя намокнет. У нее засохнет. Я прохожу мимо нее, прикрывшись очками. Мне вслед летят слова:

– Для тебя это, наверно, просто вред… просто как… (шумный вздох)…как вредное животное.

Хочу сказать «да». Вот так. На днях я смотрел документальный фильм по 75-й программе, по каналу «Дискавери», о первых граммах человеческой жизни. Для безучастного (что уж говорить о принадлежащих к другому виду) зрителя даже непонятно, про что передача. В первые недели зародыш – бесформенная клетка, потом у него появляется хвостик, больше похоже на мышку-норушку, чем на будущего студента, а академическая шапочка появится потом. Вопрос в том, на какой стадии Хофи. Разворачиваюсь. Вопрос, появился ли у нее внутри хвостик. Но я рассудил, что, наверно, она хочет услышать не это, и переключаюсь опять на сапиенсов. Пытаюсь состроить мину, подходящую для двадцатого века.

– Прости. Это просто… Просто я… Я не привык иметь дело с такими вещами…

– С какими?

– Ну, сама знаешь…

– Да. Я знаю, но ты… ты ведь…

– На какой стадии это у тебя?

Ой! Спросил так, как будто у нее рак. Рачок. Но можно сказать и так, что зародыш – это опухоль, которая все растет и растет, только опухоль эта доброкачественная, и ее удаляют путем кесарева сечения, а под конец учат говорить. Но она так не думает. К счастью. Она даже прекращает свою женскую крейзу и спокойно отвечает:

– Шестая неделя.

– И что ты будешь делать?

– Рожать.

– Однозначно?

– Да.

– Но… Как же… Я… Ты… Вот это…

– Хлин, я должна родить этого ребенка двадцать второго августа – и я это сделаю.

– Ага. Надеюсь, он не опоздает.

– Кто?

– Ребенок.

– Хлин, если хочешь знать, это не смешно!

– Нет, что ты. У нас тут все серьезно.

– Вот именно. У нас все серьезно.

– Я только одного не пойму.

– Чего ты не поймешь?

– Я же был с презервативом!

– Да.

– Так что не пойму…

– Он же не на сто процентов надежный… Всякое бывает…

Я представляю, что я в зале суда, при крутом адвокате, в прямом эфире на «Court TV»[149]149

«Судебный телеканал» (англ.).

[Закрыть]. Первое в мире судебное дело, возбужденное против предприятия, выпускающего презервативы. Mr. Hafsteinsson против «The Durex Company». Вещдок в пакете на столе у судьи. Да. Возможность прославиться. Возможность… Может, презерватив застрял у нее внутри и поплыл по пути к матке с грузом в трюме, а потом зародыш начал расти внутри него и выйдет на свет с резиновой шапочкой на голове? Нет. Я помню: презерватив был на мне. Возможность исключена. Я осторожно перехожу к другому вопросу. Она стоит – руки за спину, – опираясь на дверной косяк. Я встал в прихожей на какой-то жутко стильный коврик, а может, и половик. Половая жизнь…

– А я единственный или как?

– Да.

– Никого другого не было?

– Нет… хотя я была бы не против после того, как… после этого…

– О чем это ты?

– Ну… после того, как ты к этому отнесся; ты об этом говоришь, как будто это ящерица какая-нибудь… Ты на это надеешься? Что это кто-то другой?

– Нет-нет.

– Ага. Так я тебе и поверила! Наверняка был бы рад, если б оказалось, что отец не ты, а другой…

Я стою на этом коврике, молчу и не успеваю спрятать свои мысли за стеклами очков. Она видит, что за ними творится. Из нее опять вырывается плач, с перебоями, будто заводится старинная динамомашинка. Если в мире и есть что-то старомодное, то это плач. Половое влечение – слабость. Секс – это… что-то такое трудоемкое. Старомодное. Вот если бы была мышь… если бы из Хофи свисал такой проводок, а на нем мышь, и все можно было бы стереть… удалить все данные, которые ты в нее вбил. Я смотрю на коврик. Мыши нет. Она говорит: «Пока», а потом обращается в бегство в спальню и закрывает за собой дверь. Мокрые улицы Сингапура. Я остаюсь в коридоре. Как неудачный дизайн, слишком сложная форма, предназначенная только для того, чтобы носить зауряднейшую прическу. Некоторое время жду. Потом осторожно – чтоб с меня ни волосинки не упало – крадусь на кухню и открываю кран. Как будто он что-то в себе таит. Стакан воды. На полке мокрый «клинекс». Я вынимаю сигарету, но она дрожит в моих пальцах так, что становится не по себе. Больше всего мне хочется бежать отсюда, но вдруг у меня в голове картинка: Лолла с мамой. Сажусь в углу. Я самого себя загнал в угол. Самого себя заебал в угол. «Влюблена в Лоллу». Ну и дела! Кладу сигарету обратно в пачку. Все женщины, к которым я имею отношение, в постели, рыдают от горя или от радости. Ящерицы и матери меняют пол. Зародыш меняет хвост на нос. Вдруг вспомнил про Эльсу. Таблетка! На стене на кухне висит нитяной закат с двумя парящими чайками, а под ним вышита фраза: «Life is a flower, growing in your heart»[150]150

«Жизнь – цветок, растущий в твоем сердце» (англ.).

[Закрыть]. Ax, Хофи! Вот что у тебя в голове. С научной точки зрения – вообще немыслимо, что наши клетки слились, ведь мы относимся к разным видам. Разве осел может обрюхатить корову? Хофи… Сейчас ты поливаешь этот самый цветок жизни своими слезами в постели. Нет, поливать цветок жизни – значит, пивом. Ага. Сколько сейчас времени? 1845. Пойду-ка в бар. Выхожу из кухни – в коридоре беременное молчание – и уже дошел до выхода, уже собираюсь отдверить ручку, как вдруг в стекле – освещенное зафонаренным светом лицо. Из темноты – глаза. Я машинально разворачиваюсь, но тут же просекаю, что: а) он меня заметил; б) это был Пауль Нильссон. Himself[151]151

Собственной персоной (англ.).

[Закрыть]. Опять поворачиваюсь к дверям. Он чересчур бодр – лицо расплющено по стеклу, рука стучит в окошко. Палли Нильсов. О'кей. Сейчас я резко открою, одним ударом собью его с ног и убегу… Не вышло.

– Ой, здра-авствуй!

– А, привет.

– Ну, как ты? Ведь ты Хлин, верно?

Палли Нильсов чем-то похож на свое имя. Если эти двенадцать букв расположить вертикально, выйдет та же фигура, что сейчас стоит передо мной. У него кепка с наушниками (П), сощуренные глазки за квадратными очками (лл), подбородок маленький (а), рот – подковкой (и). Нос – как закорючка над «и», по сравнению с пробивным камнем Хофи, крошечный. Палли в целлофановой кожанке, и когда он поворачивается в дверях, от него много лишнего шуму. Когда Палли снимает кепку, он – лысый. Он на голову ниже меня (интересно, чья это голова), когда втаскивает свое тело на ступеньки. Может, это из-за того, что он загорелый, он одновременно напоминает Нильса – обезьянку Пеппи Длинныйчулок, и Палли – который один на свете. Палли – сын Нильса. Он спрашивает меня, собираюсь ли я уходить, и, когда я отвечаю «да», велит мне не уходить. Он расспрашивает о своей Хофи и остроумно заключает, что она, наверно, прилегла, а потом забалтывает меня в гостиную. Я – заложник разговора.

– Я недавно слышал, что теперь можно смотреть телевизор через компьютер. Но по-моему, от этого ничего не изменится…

– Ага…

– А еще я боюсь, что люди совсем разучатся общаться друг с другом, из-за интернета и всей прочей ерунды…

– Ага…

– Но нам – зубным врачам – бояться нечего: человеческий организм все равно останется таким, как был, и его все так же время от времени придется чинить.

– Ага…

– И хотя у нас тут речь не о жизни, – компьютер ведь медленно включается? Ха-ха-ха…

Его пластмассовая кожанка при каждом слове шуршит и гремит, и он, судя по всему, не ведает, что каждым своим движением режет меня без ножа, – такой чрезмерно бодрый в своей целлофановой шкуре на стуле, – и машет кепкой туда-сюда, будто пытается начерпать в свою болтовню смысл, но черпает только воздух, к во рту у него тоже только воздух, потому что после каждой фразы рот остается открытым. Я чувствую себя так, будто он забыл дать мне наркоз. Зубной врач со сверлом. На душе дырки. Пломбирует. Наверно, зубные врачи не врубаются в душевную жизнь, потому что, когда душа улетает, вся их работа остается на земле. Их ремесло вертится вокруг черепушки. О том, где в человеческом теле содержится душа, было много споров, но, наверно, все согласны, что она не в зубах. Они остаются. Все эти пломбы теперь лежат в гробах, и жевать им нечего. Пятьдесят тысяч улыбок зарыто в могилу. Эй, а когда душа появляется у зародыша? На какой неделе? Когда отваливается хвостик? И откуда она берется? В сперме душа есть? Может, эти дополнительные 6,5 см… может, это и есть душа? «Вверх устремись, моя душа!»[152]152

Первая строка из псалма крупнейшего исландского поэта XVIII в. Хатльгрима Пьетюрссоиа (1614–1674). Любопытно, что самому автору псалма его первая строка пришла в голову при «низменных» обстоятельствах, как и Хлину: согласно преданию, Хатльгрим сочинил ее при взгляде на работника, поднимающего вверх на веревке окорок.

[Закрыть] Ага. Что-то в этом есть. Выходит Хофи с двумя парами глаз и двумя душами. Зубной врач, кажется, не замечает, что слезники дочери распухли. Они ничего не замечают, кроме зубов. Я не боюсь, что мои зубы будет видно, хоть я и улыбаюсь. Хофи устраивается в гнездышке на другом конце дивана, словно красноглазая птица, высиживает яйца, поджав ноги. Между нами взад и вперед летает кепка.

Джип зубного врача белый, как полицейская машина. Я на заднем сиденье: осужденный, и меня везут к месту лишения свободы. Мой самый суровый приговор: ужин в особняке-дворце в Гардабайре. Вот тебе, чтобы не ложился в постель с девушками! Мой протест, засоленный в хофийских слезах, был бессилен, недействителен. Меня окольцевали – и в машину, Палли даже собственноручно пристегнул меня ремнем. Они на переднем сиденье, отец и дочь – копы, а дежурный по городу ждет дома с шампуром наперевес. Над торговым центром «Крингла» луна, а на ее обратной стороне Том Хэнкс стоит с грустной миной у иллюминатора «Аполлона-13». Я прислоняюсь головой к стеклу. Огни в окошках в Копавоге. Как будто их никто и не зажигал. Сугробы вдоль трассы – засохшие старые пироги, остатки с рождественских столов. И грязный февраль: надо всем наст. На лобовых стеклах замерзшая слякоть. На следующем светофоре капот нагревается. И шипованные шины грызут асфальт. Арнарнес расквадрачен метрами паркета. В кухнях аромат особнякового мяса. В электронных сердцах жужжат батарейки. В колыбельке лает золотистый ретривер. И морозильники набиты. Жизнью после смерти.

Фонарные столбы склоняют головы, соболезнуют мне.

Джип, купленный на деньги безгрошовой общественности, – новехонький и совершенный, как стоматологический кабинет: кузов со светоотражающим покрытием, на шинах заморозка, кресла с подголовниками и с настройкой. Мотор работает на зубной боли школьников, в каждом повороте колес рев бормашины, в саунде магнитофона тринадцать запломбированных корней, бензин – подарок каких-то спонсоров. А водитель – понятное дело, хрустяще-бодрый, как все, кто строит свое благосостояние на чужой страсти к сладкому. Мозг в кепочке.

Когда я иду по дорожке в палисаднике, то мечтаю: вот бы натянуть на этот дом самый большой в мире презерватив, чтоб я не смог войти. В приемном покое мамаша (ц. 30 000) с таким (О, да как же без него!) милейшим тещинским выражением лица, она заключает меня в объятия. Поглощает меня, как яйцеклетка сперму. Мама Хофи. Сигурлёйг Фридриксдоттир, а может, Дидрикс. Короче, какой-то «дрык». То же жаркое, что и Хофи, но более well done[153]153

Хорошо прожаренное (англ.).

[Закрыть], очень well done. После семнадцати отпусков, проведенных на раковых пляжах Испании. Солнцем просоленная кожа. Женщины всю жизнь готовят, готовят, а потом – раз! – и сами готовы. Она разжимает объятия, и я вдруг начинаю беспокоиться, не сделал ли я и ей ребенка. Хофи унаследовала свой нос от мамы. А теперь в ее камере-обскуре проявляется и мой фотопортрет. Надеюсь, что его увеличат бесплатно.